Керамический комплекс белоярской культуры с городища Барсов городок III/1: особенности технологии

Автор: Селин Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Проведен технико-технологический анализ посуды белоярской культуры с городища Барсов городок III/1 (13 изд.). Установлено, что мастера для создания гончарной продукции отбирали один вид исходного пластичного сырья ожелезненные глины. Определено четыре подвида глин, которые различаются между собой по количеству содержащегося естественного песка и наличию естественных включений обрывков стеблей растительности. Выделено пять рецептов формовочных масс, в которые входит один несмешанный (глина + шамот) и четыре смешанных. Начин одного сосуда изготовлен по донно-емкостной программе, полое тело создавалось при помощи лоскутов. Поверхности обрабатывались при помощи заглаживания и лощения. Выявлено семь вариаций комбинирования разных инструментов для обработки поверхностей. Обжиг мог выполняться в восстановительной или полувосстановительной среде. Гончарные традиции носителей белоярской культуры с городища Барсов городок III/1 схожи с традициями белоярского населения селища Барсова Гора III/66. На обоих памятниках доминирует несмешанный рецепт с шамотом. Однако на селище Барсова Гора III/66 отсутствуют рецепты с песком и органическим раствором, которые были обнаружены в посуде с городища. С керамикой калинкинской культуры анализируемую посуду сближает распространение рецепта глина + шамот. При этом для гончарства калинкинской культуры характерно использование слабозапесоченных ожелезненных глин и не характерно наличие рецептов с добавками дресвы и органических растворов, а также разнообразие рецептов формовочных масс. С посудой сургутского варианта кулайской культурно-исторической общности сходство проявляется в наличии серии смешанных рецептов формовочной массы внутри одного поселения, использовании лоскутного налепа. При этом для гончарства сургутского варианта кулайской культурно-исторической общности типично доминирование рецепта глина + дресва и наличие особых приемов, таких как дополнительное оформление венчика жгутиком и заглаживание зубчатым орудием с внутренней стороны места перехода от плеча к тулову.

Сургутское приобье, барсова гора, ранний железный век, белоярская культура, керамика, технико-технологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146631

IDR: 145146631 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0851-0855

Текст научной статьи Керамический комплекс белоярской культуры с городища Барсов городок III/1: особенности технологии

Барсова Гора располагается в Ханты-Мансийском АО Тюменской обл. на правом берегу р. Оби между р. Барцевка и Калинка (Калинина), вблизи г. Сургут [Чемякин, Зыков, 2004]. На территории этого археолого-ландшафтного объекта на площади ок. 6 км2 выявлено более 400 объектов археологического наследия разного времени (от неолита до Нового времени).

К настоящему моменту на Барсовой Горе известно более 70 памятников, которые относятся к белоярской культуре. В их число входят городища и селища, также был обнаружен один могильник. Хронологически эта культура существовала в период с конца VIII по IV (или начала III) в. до н.э. Самой массовой категорией находок на памятниках этого образования являются фрагменты керамической посуды. Помимо сосудов в белоярских комплексах встречаются фрагменты тиглей, изделия из камня, бронзовые однолезвийные ножи, наконечники стрел кулайского типа, фрагменты накладок, культовые фигурки [Чемякин, 2008].

Полученный объем керамических изделий позволяет реконструировать отдельные ступени гончарной технологии у носителей белоярской культуры, определить особенности этого производства, проследить развитие гончарства на территории Барсовой Горы и Сургутского Приобья в эпоху палеометалла.

Городище Барсов городок III/1 (далее – Бг) было расположено на залесенном участке в 0,15 км от края террасы пр. Утоплой. Городище в плане овальной формы, размером 115 × 66 м, общая площадь его составляла ок. 5 840 м2. По внешнему периметру памятник оконту-ривал ров (ширина 1–1,5, глубина 0,3–0,5 м) и вал (ширина 1–3, высота 0,2–0,4 м). Всего было выявлено 30 объектов. Первый план памятника был снят В.М. Морозовым (1971 г.). Полуинструментальный план был снят в 1972 г. топогруппой под руководством Ю.П. Чемяки-на. В 1972–1974 гг. на городище были проведены раско-почные работы под руководством М.В. Елькиной. Всего было исследовано ок. 1 210 м2 площади памятника и 12 объектов (по: [Чемякин, Зыков, 2004, с. 47]).

Источниковой базой являлись фрагменты сосудов, полученных в ходе раскопок М.В. Елькиной на городище Бг III/1 (13 изд.). Цель исследования – реконструкция содержания ступеней гончарного производства у носителей белоярской культуры с городища Бг III/1.

Вся керамика была исследована при помощи технико-технологического анализа по методике, разработанной А.А. Бобринским [Бобринский, 1978; 1999]. Все определения выполнены с применением бинокулярной микроскопии (Leica M51) поверхностей и изломов венчиков, стенок и придонных частей сосудов. Выделение технологической информации проведено с опорой на экспериментальную коллекцию технологических следов и на специализированную научную литературу (см. напр.: [Бобринский, 1978, 1999; Васильева, Салугина, 2020; Цетлин, 2012, 2017; и др.]).

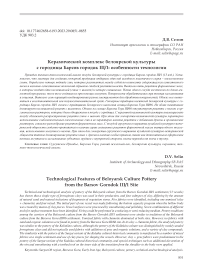

Отбор, добыча и подготовка исходного пластичного сырья. Для создания сосудов гончарами отбирались ожелезненные глины (см. рисунок ). Выделяется четыре подвида глин:

Глина 1 (9 изд.) – слабозапесоченное сырье с естественной примесью окатанного прозрачного и глухого песка размером 0,05–0,9 мм (до 7 вкл. на 1 см2). Выявлены фракции окатанного бурого железняка размером 0,1–2,5 мм (до 5 вкл. на 1 см2).

Глина 2 (2 изд.) – средне запесоченное сырье с естественной примесью окатанного прозрачного и глухого песка размером 0,05–0,90 мм (до 21 вкл. на 1 см2). Также обнаружены включения окатанного бурого железняка размером 0,1–1,9 мм (до 5 вкл. на 1 см2).

Глина 3 (1 изд.) – сильно запесоченное сырье с естественным содержанием окатанного прозрачного и глухого песка размером 0,05–0,90 мм (до 60 вкл. на 1 см2). Определены включения окатанного бурого железняка размером 0,1–1,9 мм (до 5 вкл. на 1 см2).

Глина 4 (1 изд.) – этот подвида сырья схож с глиной 1. Основным отличием является наличие естественных включений отдельных обрывков стеблей растительности размером 0,5–2 мм (см. рисунок , 4 ).

Составление формовочных масс. Установлено пять рецептов формовочной массы: 1) глина + шамот (8 изд.); 2) глина + шамот + органический раствор (2 изд.); 3) глина + шамот + песок (1 изд.); 4) глина + + дресва + шамот (1 изд.); 5) глина + шамот + песок + + органический раствор (1 изд.). Концентрация минеральных примесей приведена в табл. 1.

Искусственные минеральные добавки были определены во всей посуде и входили в состав одно- и многокомпонентных рецептов (см. рисунок , 1–3 ). Шамот и дресва не калибровались (максимальный размер вкл. до 5 мм; см. рисунок , 2, 3 ), песок был калиброван по верхней границе (≤1,9 мм). В шамоте обнаружены включения шамота (2 изд.) и окатанного естественного песка размером 0,1–0,2 мм. Песок прозрачный и глухой установлен в двух сосудах (см. рисунок , 1, 2 ). В одном изделии зафиксированы только окатанные фракции, в другом – окатанные и угловатые. Дресва состоит, предположительно, из гранитоидов.

Органические добавки представлены растворами. Они зафиксированы в изломах в виде аморфных пустот, заполненных изнутри черным глянцевым веществом размером 0,1–2 мм. В одном сосуде размер пустот не превышал 0,9 мм.

Выполнено сопоставление выделенных подвидов глин и рецептов формовочной массы (табл. 2). Установлено, что Глина 1 использовалась со всеми рецептами. Глины 2 и 3 употреблялись вместе с несмешанным рецептом глина + шамот. Рецепт глина + шамот + + песок применялся с Глиной 4.

Конструирование начина и полого тела. Способы конструирования определялись по венчикам, стенкам

Микрофотографии изломов керамики белоярской культуры с городища Барсов городок III/1.

1 – искусственно добавленный песок и естественные включения бурого железняка; 2 – шамот; 3 – шамот и искусственно добавленный песок; 4 – естественное включения фрагмента стебля растительности.

и донцам керамики. Начин одного сосуда создан по донно-емкостной программе. Полое тело шести сосудов изготавливалось при помощи лоскутов, о чем свидетельствует многослойность изломов.

Обработка поверхностей сосудов. Поверхности всей по суды были обработаны при помощи заглаживания разными приспособлениями. На внешней поверхности одного сосуда зафиксировано лощение совместно с заглаживанием (табл. 3). Обработка внешней поверхности была выполнена зубчатым (5 изд.), твердым гладким орудиями (6 изд.) или пальцами (2 изд.). Внутренняя поверхность была заглажена при помощи того же набора приспособлений – твердое гладкое (2 изд.), зубчатое (6 изд.) орудия и пальцы (2 изд.). Установлено семь разных комбинаций, где в каждом варианте использовались разные приспособления для обработки поверхностей сосудов (табл. 3).

Таблица 1. Соотношение концентрации минеральных примесей в керамике белоярской культуры на городище Барсов городок III/1

|

Концентрация |

Шамот |

Дресва |

Песок |

|

1: 1 |

– |

– |

2 |

|

1: 3 |

2 |

– |

– |

|

1: 4 |

9 |

– |

– |

|

1 : 4–5 |

1 |

1 |

– |

|

1: 5 |

1 |

– |

– |

|

Всего изд. |

13 |

1 |

2 |

Придание изделиям прочности и влагонепроницае-мости. Все сосуды были обожжены при температурах выше каления глины (от 550–650º до 900–1100º). Об этом свидетельствует отсутствие эффекта остаточной

Таблица 2. Корреляция подвидов глин и рецептов формовочной массы в керамике белоярской культуры на городище Барсов городок III/1

|

Г + Ш |

Г + Ш + П |

Г + Ш + П + ОР |

Г + Ш + ОР |

Г + Ш + Д |

|

|

Глина 1 |

5 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Глина 2 |

2 |

– |

– |

– |

– |

|

Глина 3 |

1 |

– |

– |

– |

– |

|

Глина 4 |

– |

1 |

– |

– |

– |

|

Всего изд. |

8 |

2 |

1 |

1 |

1 |

Примечание : Г – глина; Д – дресва; Ш – шамот; П – песок; ОР – органический раствор.

Таблица 3. Соотношение инструментов обработки внешней и внутренней поверхности сосудов белоярской культуры на городище Барсов городок III/1

|

Обратка внешней поверхности |

Обработка внутренней поверхности |

Всего изд. |

|

Заглаживание зубчатым орудием |

3 |

|

|

Заглаживание пальцами |

2 |

|

|

Заглаживание зубчатым орудием |

Заглаживание пальцами |

2 |

|

Заглаживание твердым гладким орудием |

Заглаживание зубчатым орудием |

2 |

|

Заглаживание твердым гладким орудием |

2 |

|

|

Заглаживание твердым орудием и лощение |

Заглаживание зубчатым орудием |

1 |

|

Заглаживание твердым гладким орудием |

Заглаживание пальцами |

1 |

пластичности и следов спекания глины до стекловидного состояния, которые появляются, когда обжиг проходит при температурах выше 900–1200º. Изломы керамики одноцветные черные (1 изд.), светло-коричневые (4 изд.); двухцветные (5 изд.); трехцветные (1 изд.). На внутренней стороне венчика одного сосуда зафиксирован пережег. Обжиг посуды мог проходить в восстановительной или полувосстановительной среде. Нагар выявлен на обеих поверхностях десяти сосудов.

Заключение

В результате технико-технологического анализа керамики с городища Бг IIII/1 установлено, что гончарами для изготовления посуды отбирались ожелезнен-ные глины. Определено четыре подвида глин, которые отличаются между собой концентрацией естественного песка и включениями отдельных обрывков стеблей растительности. Выявлено пять рецептов формовочной массы, в которые входит один несмешанный (глина + шамот) и четыре смешанных. Начин одного изделия был слеплен по донно-емкостной программе. Как строительные элементы для изготовления шести сосудов использовались лоскуты. Поверхности керамики обработаны заглаживанием различными приспособлениями, выделено семь комбинаций разных инструментов. Посуда могла обжигаться в восстановительной или полувосстановительной среде.

Ранее был выполнен технико-технологический анализ посуды белоярской культуры на селище Барсова Гора III/66 (далее – БГ), [Селин, Чемякин, 2023а]. Для белоярской керамики с этого селища характерно применение низкозапесоченных ожелезненных глин, которые могли быть предварительно обработаны. Ос- новным рецептом формовочной массы является глина + шамот. В коллекции была обнаружена керамика смешанного облика с добавкой дресвы. Эти изделия могли быть изготовлены гончарами со смешанными навыками, появившимися в результате взаимодействия носителей белоярской культуры, предположительно, с носителями кульминской или иткульской культур. Кроме того, в жилище совместно с белоярской посудой был выявлен фрагмент импортного сосуда с примесью металлургического шлака. Это изделие свидетельствует о взаимодействии белоярского населения Барсовой Горы с инокультурными группами, у которых мог импортироваться металл. На городище Бг III/1 доминирует несмешанный рецепт с шамотом, что сближает его с селищем БГ III/66. Выявлен на Бг III/1 и один сосуд с добавкой дресвы, который мог появиться в результате сходных интеграционных процессов разных групп населения с разными гончарными навыками, что и на БГ III/66. Однако на селище БГ III/66 в коллекции белоярской керамики отсутствуют рецепты с песком и органическим раствором, которые были обнаружены в посуде с Бг III/1, что указывает на различия в гончарных традициях населения, проживавшего на этих двух памятниках.

С керамикой калинкинской культуры посуду с городища Бг III/1 сближает доминирование несмешанного рецепта глина + шамот. Однако для гончарства калинкинской культуры характерно использование сла-бозапесоченных ожелезненных глин. Не является типичным и наличие рецептов с добавками дресвы и органических растворов, а также разнообразие рецептов формовочных масс. Так, на городище Бг III/2 выявлено три рецепта – глина + шамот (21 изд.); глина + шамот + + песок (3 изд.); глина + песок (1 изд.), что указывает на нераспространенность дресвы и органических растворов как искусственных примесей в гончарстве калин-кинской культуры [Селин, Чемякин, 2023б].

С посудой сургутского варианта кулайской культурно-исторической общности (далее – КИО) сходство проявляется в наличии серии смешанных рецептов формовочной массы внутри одного поселения, использовании лоскутного налепа для конструирования полого тела. При этом для гончарства сургутского варианта кулайской КИО не типично доминирование рецептов с шамотом (исключением является городище Бг I/4), а наиболее распространенным рецептом является глина + дресва. Не выявлено на городище Бг III/1 и случаев использования ленточного налепа, который изредка встречается на памятниках сургутского варианта кулай-ской КИО. Отсутствуют и такие характерные для ку-лайского гончарства на Барсовой Горе технологические приемы как дополнительное оформление венчика сосудов при помощи жгутика диаметром до 1 см и заглаживание зубчатым орудием с внутренней стороны места перехода от плеча к тулову [Селин, Чемякин, 2022].

Продолжение работ по исследованию гончарства в эпоху палеометалла в таежной зоне Западной Сибири позволит получить необходимую источниковую базу для дальнейшей реконструкции историко-культурных процессов на этой территории.

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0006 «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи».

Список литературы Керамический комплекс белоярской культуры с городища Барсов городок III/1: особенности технологии

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. - М.: Наука, 1978. - 272 с.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. - Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 1999. - С. 5-109. EDN: QTHWGO

- Васильева И.Н., Салугина Н.П. Электронный каталог эталонов по керамической трасологии [Электронный ресурс]. - Самара, 2020. - URL: http://archsamara.ru/katalog (дата обращения: 26.04.2023).

- Селин Д.В., Чемякин Ю.П. Технологические традиции в керамике кулайской культурно-исторической общности Барсовой Горы (по материалам городищ Барсов городок I/5 и I/7) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2022. - Т. 21, № 5: Археология и этнография. - С. 7188. 10.25205/1818-7919-2022-21-5- 71-88. DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-5-71-88 EDN: VYEUCK

- Селин Д.В., Чемякин Ю.П. Особенности межкультурного взаимодействия в раннем железном веке в Сургутском Приобье (по материалам керамики селища Барсова Гора III/66) // Поволжская археология. - 2023а. - № 1 (43) -С. 100-112. DOI: 10.24852/pa2023.1.43.100.112 EDN: NRMAYE

- Селин Д. В., Чемякин Ю.П. Керамика калинкинской культуры из городища Барсов городок III/2: технико-технологические особенности // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2023б. - Т. 22. - № 3: Археология и этнография. С. 72-84. Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. - М.: Изд-во ИА РАН, 2012. - 379 с. DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-3-72-84 EDN: KXTYIX

- Цетлин Ю.Б. Керамика. Понятия и термины историкокультурного подхода. - М.: Изд-во ИА РАН, 2017. - 346 с. EDN: VOAKKO

- Чемякин Ю.П. Барсова Гора: Очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. - Сургут; Омск: Омский дом печати, 2008. - 224 с. EDN: CTTILW

- Чемякин Ю.П., Зыков А.П Барсова Гора: археологическая карта. - Сургут; Омск: Омск. дом печати, 2004. - 208 с. EDN: QOWRNH