Керамический комплекс маханджарской культуры в системе неолитических древностей евразийских степей

Бесплатный доступ

Статья посвящена керамическому комплексу маханджарской культуры и его соотношению с другими керамическими комплексами неолита евразийских степей (атбасарскими, оюклинскими, дарьясайскими, дереивскими, культурами Зауралья). Многие признаки оюклинской и дарьясайской керамики (профилировка шеек, тонкостенность, орнамент и т. д.) имеют прямые аналогии в маханджарской керамике. Уточнена хронология (VI-V тыс. до н. э.) и расширена территория распространения маханджарской культуры, за счет включения Петропавловского Приишимья. Кроме того в статье поднимается тема о сосуществовании маханджарской культуры с другими культурами неолита Зауралья. Обзор аналогий маханджарской керамики позволяет автору говорить о том, что маханджарская культура не является изолированным явлением, и выявление новых близких к маханджарским материалов в разных регионах степной и лесостепной Евразии является лишь вопросом времени.

Маханджарская культура, неолит тургая, неолит зауралья, оюклинская культура, дарьясайские памятники

Короткий адрес: https://sciup.org/147231634

IDR: 147231634 | УДК: 902.413(470.55) | DOI: 10.14529/ssh180409

Текст научной статьи Керамический комплекс маханджарской культуры в системе неолитических древностей евразийских степей

Введение. В географическом плане Тургай участок Урало-Казахстанских степей приуроченный к Тургайскому прогибу (и сопоставим с административными границами Костанайской области Северного Казахстана).

На территории Тургайского прогиба обследование ряда памятников, давших выразительную керамику и коллекции кремня с пластинчатым обликом индустрии, позволило в конце 70-х годов XX века В.Н. Логвину выделить в рамках неолита маханджарскую культуру.

Всего на территории Тургая известно двадцать два памятника, в коллекциях которых содержатся материалы маханджарской культуры. Это стоянки Ашутасты, Алкау 2, Бурли 2, Буруктал, Дузбай 1—4, 7, 9, 12, Екидин 24, Кара -Мурза 6, Махан-джар, Соленое Озеро 2, Сор 2, Сулуколь 1, Саз 2 и поселения Амангельды, Бестамак, Белкарагай 1, Надеждинка 2. Стоянки Соленое Озеро 2 и Екидин 24 дали «чистый» материал.

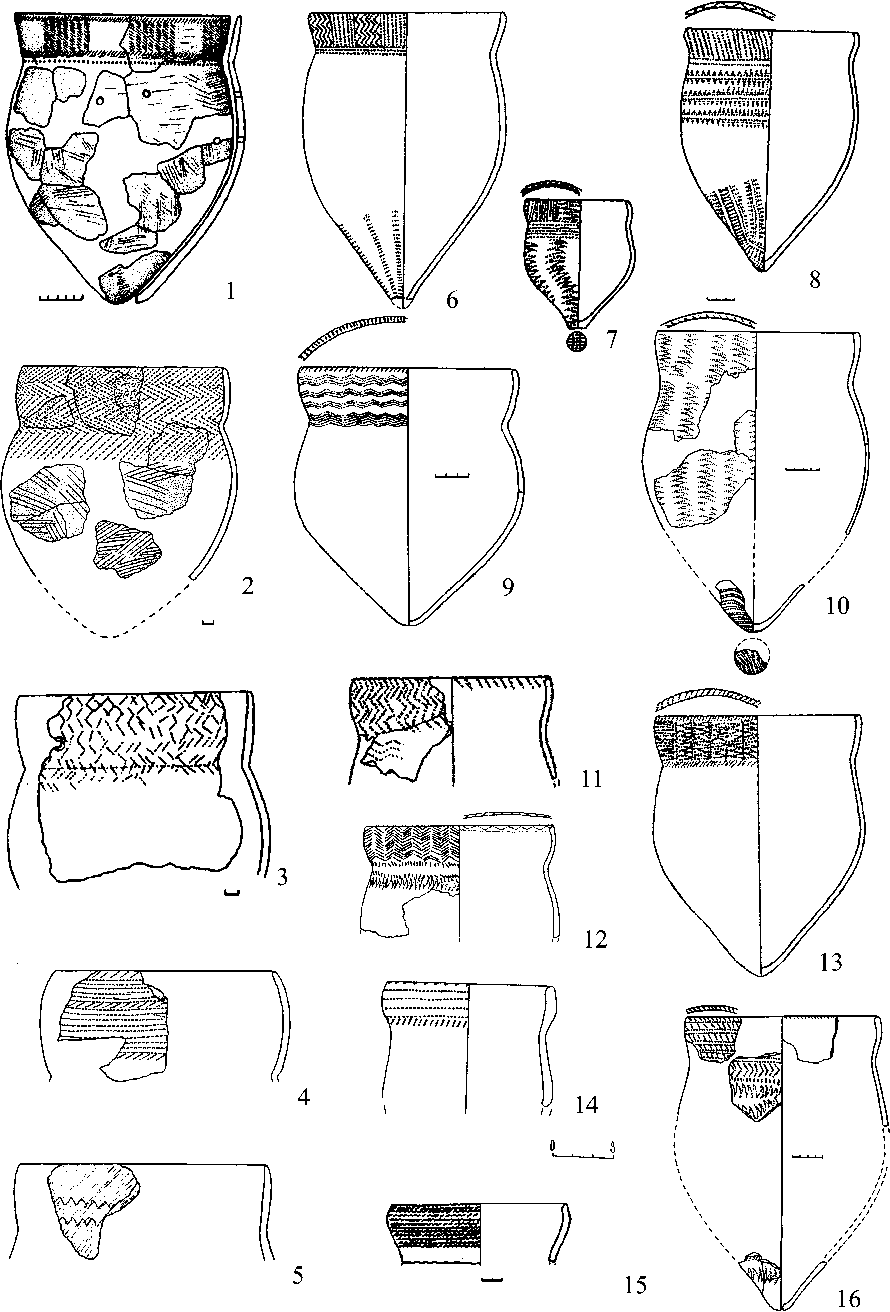

Описание маханджарского керамического комплекса. В сравнении с другими комплексами эпохи неолита евразийских степей керамический комплекс маханджарской культуры не столь представителен, тем не менее, наличие целых форм выделяет его, по крайней мере, из неолитических культур Казахстана (рис. 1—5).

Классические маханджарские сосуды имеют удлиненные пропорции, резко отогнутую наружу шейку, верхняя часть которой слегка загнута вовнутрь сосуда. Дно коническое, иногда завершается шипом. Толщина стенок сосудов варьируется от 3 до 8 мм. Маханджарские гончары использовали для изготовления сосудов гидрослюдистые запесочен-ные глины. Добавление в глиняное тесто шерсти и волоса животных является характерной особенностью маханджарской керамики. Кроме того, частой добавкой являлся шамот [23]. Орнамент по внешней поверхности сосудов расположен зонами. Часто ор-

наментировалась только шейка. Иногда украшалась шейка, плечики и придонная часть сосудов. Кроме этого, имеются сосуды, у которых орнамент нанесен по всей внешней поверхности (рис. 5, 10, 16 ). Абсолютное большинство срезов венчиков сосудов имеет орнамент. Так же фиксируется орнаментация внутренней поверхности шейки и шейки лишенные орнамента. В технике нанесения орнамента господствует зубчатый штамп. Использовались различные штампы: короткие и длинные, с зубьями большой, средней величины и очень мелкие, дающие пунктирные оттиски. Единично отмечен «гусеничный» штамп и техника волнистой протащенной гребенки (рис. 2, 2 ; 4, 1, 2 ). На поселении Буруктал на внутренней поверхности шейки сосуда отмечена протащенная гребенка в технике отступания (рис. 4, 3 ). Из других приемов орнаментации зафиксированы вдавления, насечки и волнистые прочерчивания, встречаются эти приемы довольно редко (до 14 %) и носят подчиненный характер по отношению к зубчатому штампу. Единично встречены сосуды, орнаментированные только в технике прочерчивания или вдавления, либо в сочетании этих двух техник [15; 23] (рис. 2; 4).

При нанесении орнамента внешняя поверхность шеек обычно делилась на горизонтальные и вертикальные зоны. Часто встречающимся вариантом вертикального членения орнаментального поля внешней поверхности шейки являются близко расположенные, по отношению друг к другу, вертикальные ряды оттисков зубчатой качалки. Имеются также сосуды, шейки которых разделены на примерно равные по ширине колонки, заполненные разными элементами орнамента. Отмечены следующие сочетания: колонки, заполненные вертикальными оттисками гребенчатого штампа, чередуются с колонками, заполненными многорядовым вертикальным или горизонтальным зигзагом; колонки, заполненные оттисками зубчатой качалки,

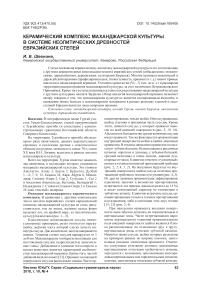

Рис. 1. Дарьясайская (по: [ Виноградов, 1981]), оюклинская (по: [Марков, 1962]) и маханджарская керамика. 1, 3 — Космола 5; 2 — Космола 2; 4 — 9 — Оюклы 1, Оюклы 4; 10 — Маханджар ; 11 — Ашутасты; 12 — 21, 23, 24 — Бестамак; 22 — Сулуколь 1

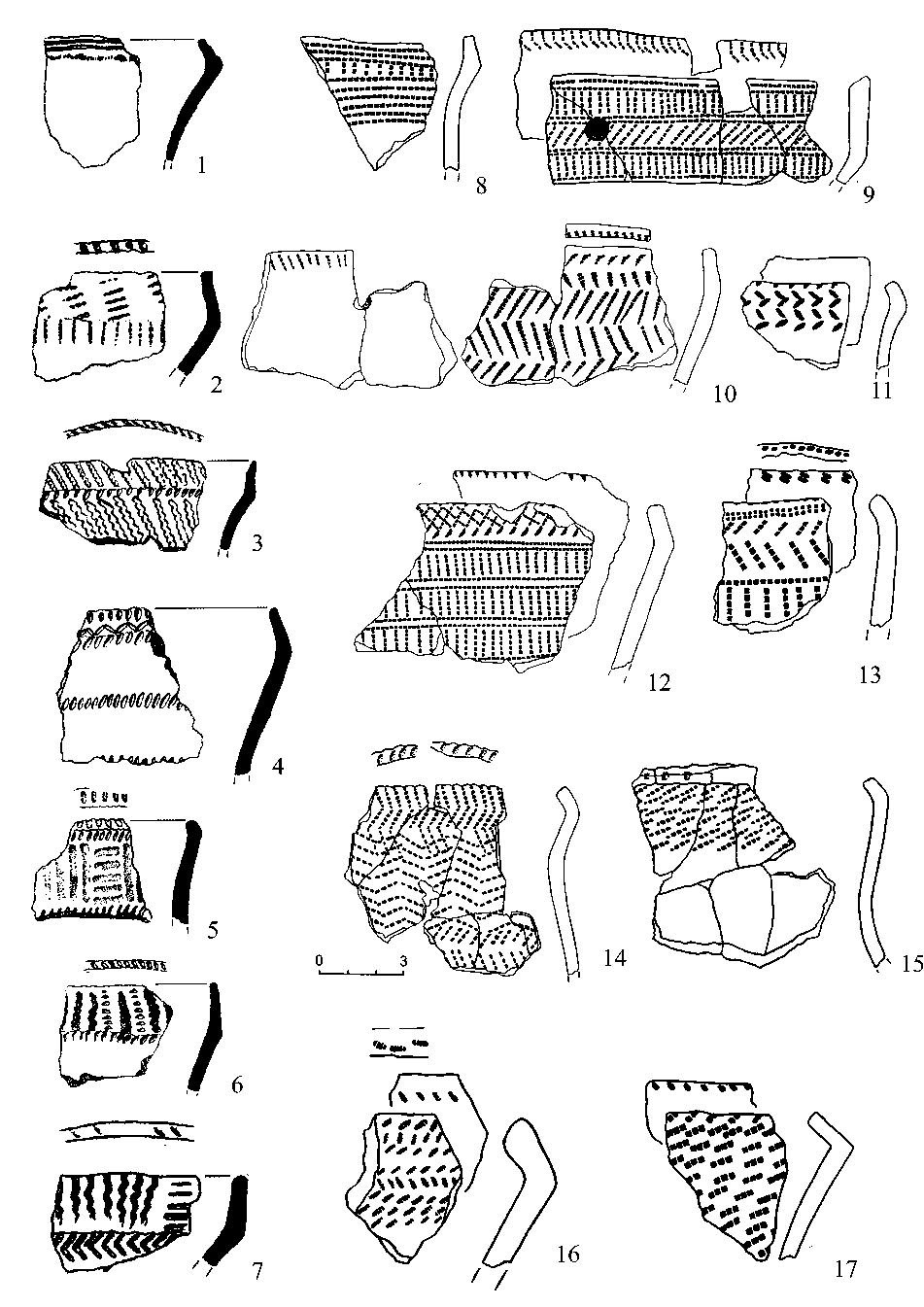

Рис. 2. Дарьясайская (по: [ Виноградов, 1981]), оюклинская (по: [Марков, 1962; Астафьев, 2014]) и маханджарская керамика. 1 — Учащи 131; 2 — Сулуколь; 3 — Учащи А; 4, 9 — Кара-Мурза 6; 5 — 7 — Бестамак; 8 — Сенек 5;

10 Сулуколь 1

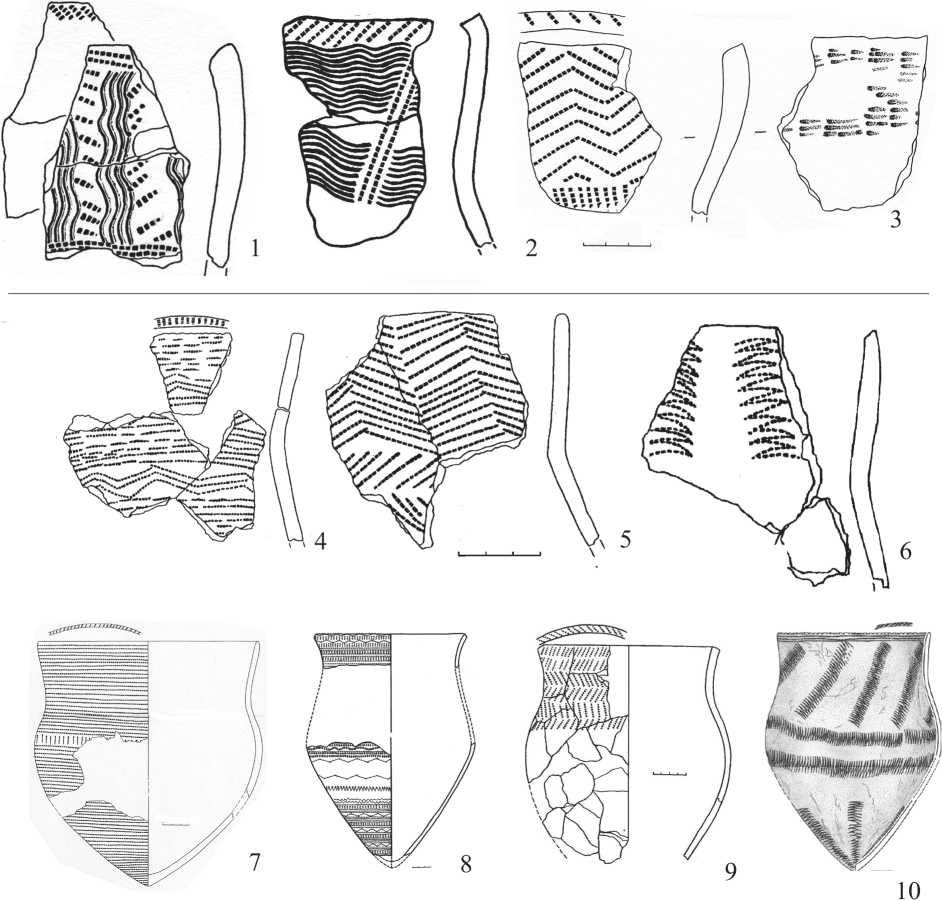

Рис. 3. Оюклинская (по: [Марков, 1962]) и маханджарская керамика. 1 — 7 — Оюклы 1, Оюклы 4; 8, 11, 12 — Сулуколь 1; 9, 10, 13, 16, 17 — Бестамак; 14, 15 — Кара-Мурза 6

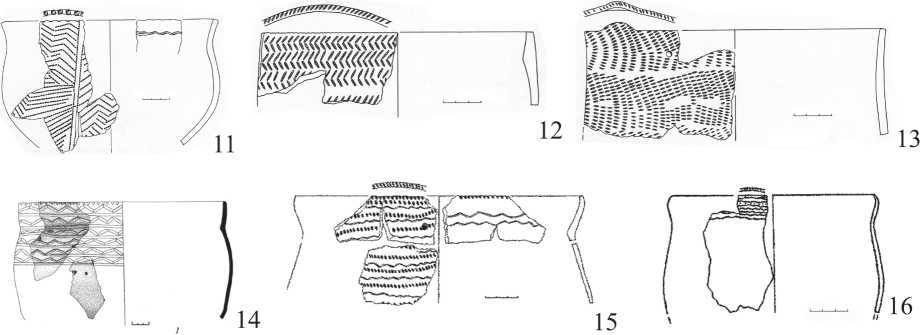

Рис . 4. Неолитическая керамика Тургая и Зауралья. 1, 4, 5, 7, 11 — 13, 1, 16 — Бестамак; 2 — Дузбай 4; 3 — Буруктал; 6 — Екидин 24; 8 — Дузбай 3; 9 — Саз 2; 10 — Мергень 7 (по: [Еньшин, 2015]);

14 — Шайдурихинское V (по: [Шорин, Вилисов, Шорина, 2015])

Рис. 5. Маханджарская и дереивская керамика. 1 — Серебрянское; 2 - Черниково Озеро 3; 3 — 5 Дереивка (по: [ Санжаров, Бритюк, Котова, Черных, 2000]); 6—8 — Соленое Озеро 2 (по: [Логвин, 1991]); 9 — Белкарагай 1;

10, 16 — Саз 2; 11—14 — Бестамак; 15 — Жабай-Покровка 1 ( по: [Зайберт, 1992)]

чередуются с колонками, заполненными многорядовым вертикальным зигзагом или вертикально расположенными оттисками зубчатого штампа. На шейках некоторых сосудов чередуются неор-наментированные и орнаментированные колонки. Последние обычно заполнены вертикальными оттисками длинного штампа или горизонтальными рядами оттисков короткого зубчатого штампа. Часто использовался многорядовый зигзаг, «елочка». Единично отмечены сложные композиции с использованием геометрических фигур (орнамент близкий к сотовому, косая сетка, треугольники) [15; 23] (рис. 1—5).

В заключении описания маханджарского керамического комплекса отметим, что по профилировке шеек можно выделить несколько групп: 1) отогнутые наружу шейки, верхний край которых загнут во внутрь (классические) (рис. 1, 10—24 ); 2) венчики углом (реберчатые) (рис. 3, 8—17 ); 3) шейки, имеющие небольшой воротничок. Основной массив составляют именно классические маханджарские шейки. На «чистых» комплексах встречены только классические формы. Венчики углом (реберчатые) происходят от десяти сосудов. Шейки, имеющие небольшой воротничок единичны.

Кроме того, при работе с керамическими коллекциями происходящих с памятников, давших разновременный материал была выделена небольшая группа керамики, отличающаяся от классической маханджарской (два частично реконструированных сосуда и 8 фрагментов шеек с поселения Бестамак) (рис. 4, 1, 4, 5 ); один частично реконструированный сосуд со стоянки Дузбай 3 (рис. 4, 8 ); один частично реконструированный сосуд со стоянки Саз 2) (рис. 4, 9 ). Пропорции сосудов данной группы керамики и наиболее общие признаки формы не выходят за пределы, характерные для маханджарской традиции. Шейки сосудов группы отогнуты, от классических маханджарских сосудов отличаются отсутствуем характерной загнутостью верхней части шейки внутрь сосуда. При сопоставлении профилировки шеек данной группы с классическими маханджар-скими шейками с эталонной стоянки Екидин 24, выяснилось, что на Екидине 24 есть шейки по профилю идентичные некоторым шейкам рассматриваемой группы с поселения Бестамак (со слабой загнутостью в ее верхней части) (рис. 4, 4—6 ). Орнаментирована данная группа керамики, так же как и классическая маханджарская, преимущественно зубчатым штампом, в двух случаях, внутренняя часть шейки украшена протащенной гребенкой. В орнаменте сосуда со стоянки Дузбай 3 отмечено чередование вдавлений и оттисков зубчатого штампа. Среди элементов орнамента зафиксированы горизонтальные линии, горизонтальные и вертикальные оттиски штампа, двух-трех-многорядовый зигзаги, «елочки», «качалка». Исследование фрагментов под бинокуляром и с помощью петрографического анализа показало наличие в формовочных массах характерной для маханджарской керамики добавки, как шерсть и волос животных.

В результате приведенного выше анализа, считаем возможным предварительно определить данную группу керамики, как маханджарскую и выделить ее в отдельный тип. В пользу правомерности выделения данной группы говорит недавно, обнаруженный остродонный, с плавно отогнутой шейкой сосуд с поселения Мергень 7, определенный по своим технологическим и орнаментальным характеристикам, исследователями памятника Д. Н. Еньшиным и В. В. Илюшиной, как сосуд маханджарской традиции (рис. 4, 10) [6, с. 20; 10, с. 10—12]. Личный осмотр сосуда автором и петрографический анализ образца от данного сосуда показал идентичность исходного сырья с маханджарской керамикой (запе-соченная (песок кварцевый) гидрослюдистая глина) и большую схожесть с формовочных масс (наличие шерсти и волоса животных и шамота).

Подобная керамика может иметь более раннюю хронологическую позицию, чем классические формы маханджарских сосудов. В пользу этого как будто говорит расположение сосуда со стоянки Дузбай 3, который был получен из раскопа 1979 года в самой высокой части памятника (рис. 4, 8 ). В. Н. Логвин отмечает, что вместе с сосудом была получена коллекция кремневых находок, которая содержит как симметричные, так и асимметричные трапеции и зафиксирован довольно высокий процент орудий изготовленных из пород характерных для мезолита. В итоге В. Н. Логвин приходит к выводу, что наиболее ранние неолитические материалы в Тургайском прогибе могут иметь в своем составе керамику подобного типа, как сосуд со стоянки Дузбай 3 [15, с. 14].

Краткий обзор аналогий. На сопредельных с Тургаем территориях маханджарские памятники пока не выявлены, отдельные сосуды или фрагменты шеек маханджарской традиции были недавно получены с поселения Кочегарово I (Южный Урал), поселение Мергень 7 (Нижнее Приишьмье), городище Увал 5 (лесостепное Притоболье) [3; 9, с. 37; 20, с. 79].

Находки керамики близкой по форме маханджар-ской за пределами Тургайского прогиба пока представлены единичными фрагментами и, как правило, не признаются исследователями как маханджарские. Такая примечательная добавка маханджарских гончаров шерсти и волоса животных в глиняное тесто может просто не опознаваться исследователями, как отпечатки именно шерсти и волоса животных, поскольку их можно интерпретировать как отпечатки растительности, или пуха.

Например, два крупных фрагмента шеек от разных типично маханджарских сосудов (рис. 5, 15 ), с примесью растительных остатков, со стоянки Жабай-Покровка 1 ошибочно атрибутированные В. Ф. Зайбертом [7], как фрагменты чашевидных сосудов атбасарской культуры на что В. Н. Логвин указал еще в 1986 году [14, с. 14]. К сожалению, при переиздании, посвященном атбасарской культуре, корректировки сделаны не были [8].

При содействии и неоценимой помощи А. А. Плешакова и Р. А. Попович в работе с керамическими коллекциями памятников атбасарской культуры (стоянок Жабай-Покровка 1, Виноградовка — 12, 14, стоянки у с. Алексеевка), хранящихся в СевероКазахстанском областном историко-краеведческом музее, описанная примесь в тесте керамики, трак- туемая В. Ф. Зайбертом как «растительные остатки», оказалась типично маханджарской примесью в рецепте формовочных масс — шерсти и волоса животных. Причем шерсть и волос животных был зафиксирован во всех образцах с перечисленных выше стоянок, а не только как мы думали ранее, стоянки Жабай-Покровка 1. Добавим, что и по внешнему облику, (в том числе и орнаментации) данная керамика ничем не отличается от маханджарской. Таким образом, в ареал распространения памятников маханджарской культуры необходимо включить Петропавловское Приишьмье. Вопрос о том, что именно представляет из себя керамика атбасарской культуры пока остается без ответа.

Фрагменты шеек с желобчатым профилем, идентичным маханджарским классическим шейкам были найдены на поселении ЮАО-XV Нижнего Притобо-лья (боборыкинская группа керамики), на Варфоломеевском поселении (слой 2 А) (орловская культура) [12, рис. 7, 6; 25, рис. 35, 12]. Остродонный сосуд с отогнутой шейкой, верхний край которой загнут во внутрь сосуда со слоя 3A поселения ТыткескеньVI (Горный Алтай), в тесте которого зафиксирован волос животных (примесь трактуется как технологический прием при лепке сосуда), как в прочем и весь керамический комплекс ТыткескеньVI, соотносятся исследователями с керамикой атбасарской культуры Казахстана и кельтеминарской Средней Азии [11, с. 71, 72]. По нашему мнению, тыткескеньский сосуд с желобчатой шейкой соотносится гораздо в большей степени с маханджаркими сосудами, нежели с атбасарскими (тем более что, по всей видимости, неизвестно какими были атбасарские сосуды).

Ранее В. Н. Логвиным и А. В. Логвиным уже отмечалась близость маханджарских сосудов по форме и кремневого инвентаря с неолитическими памятниками Среднеазиатского междуречья (дарьясайские и оюклинские стоянки) [14; 16]. В связи с этим, обратимся к среднеазиатским материалам. Оюклинская культура была выделена Г. Е. Марковым в западной Туркмении 17, с. 67—82]. А. В. Виноградов, дарьясайские материалы (низовья Зеравшана) синхронизирует с оюклин-скими [2]. В 1990-х гг., на полуострове Мангышлак А.Е. Астафьевым был исследован ряд памятников также отнесенных к оюклинской культуре [1, с. 134—168].

Г. Е. Марков выделил два типа для керамического комплекса стоянки Оюклы 1. К первому типу были отнесены сосуды с «колоколовидной» горловиной, возможно бомбовидным или яйцевидным туловом, с округлым или заостренным дном. Ко второму типу отнесены реберчатые сосуды с вогнутым краем, и возможно с плоским дном. К сожалению, керамический комплекс описан крайне скудно. По формам венчиков со стоянок Оюклы 1 и 4, приведенных на иллюстрациях из работ Г. Е. Маркова, а также из сравнительной таблицы форм оюклинской керамики, составленной А. В. Виноградовым совместно с Г. Е. Марковым, мы видим большое сходство, а порой и идентичность профилировок оюклинских и маханджарских шеек: реберчатых (венчики углом), шеек отогнутых наружу, верхний край которых загнут внутрь, отогнутая наружу шейка (рис. 1—3). Большинство оюклин-ских срезов венчиков, также как и маханджарские орнаментированы. По иллюстрациям оюклинского керамического комплекса определяются следующие присутствующие и в маханджарском комплексе, правда, при преобладании зубчатого штампа: вдав-ления, волнистое прочерчивание и зубчатый штамп. Среди элементов оюклинского орнамента отмечены характерные для маханджарской керамики многорядовые зигзаги, «елочки», наклонные, вертикальные оттиски штампа, горизонтальные линии. Особенно важно отметить такой характерный маханджарский прием, как чередование вертикальных и горизонтальных заполненных колонок [2; 17].

Анализируя в целом оюклинскую керамику А. В. Виноградов, прежде всего, отмечает ее тон-костенность и плотность черепка и делит ее на две группы. Сосуды первой группы имеют S-видный профиль и яйцевидное тулово, округлое или остродонное дно. Подобная керамика свойственна не только для оюклинской культуры, а в целом характерна для многих памятников неолита Средней Азии. Вторую группу составляют сложнопрофили-рованные реберчатые сосуды, характерной особенностью которых А. В. Виноградов указывает резко загнутый внутрь край и предположительно плоское дно. Отдельную подгруппу составляет керамика, для которой характерен плавно отогнутый наружу верхний край с хорошо выраженным прогибом [2, с. 127—128]. Как уже отмечалось ранее, профилировка шеек описанных групп керамики находят прямые аналогии в маханджарских керамических комплексах (рис. 1; 2). На стоянках Учащи 131 и Учащи А орнаментика реберчатых сосудов бедна и тяготеет к верхней части сосуда, иногда ограничивалась насечками по венчику [2, с. 66]. Подобную ситуацию мы наблюдаем и на маханджарских сосудах, где часто украшена только шейка сосудов или только срез венчика, кроме того есть и неорна-ментированные фрагменты маханджарских шеек, что дает возможность предполагать и наличие в коллекциях неорнаментированных сосудов (рис. 1, 1—3, 10—14 ).

Очень ценной для нас является подробное описание А. В. Виноградовым керамического теста оюклинской керамики. Так, для тонкостенной (0,5—0,7 см) керамики со стоянкок Учащи 131, и Учащи А, Космола 2 и 5 наиболее характерна обильная тонкая растительная, выгоревшая при обжиге примесь в тесте. Кроме того отмечается, что все сосуды с отогнутым наружу венчиком (которые имеют прямые аналогии по профилировке шеек с маханджарскими шейками) сделаны из глины с растительной примесью [2, с. 66, 90, 92]. Подобная растительная примесь может вполне оказаться типичной для маханджарской керамики примесью шерсти и волоса животных, поскольку, как мы уже писали ранее, есть примеры определения археологами шерсти и волоса животных, как растительной примеси. Кроме того, А.В. Виноградовым отмечается, что данная керамика имеет следы лощения внешней и частично внутренней поверхности, а также сверленые отверстия ремонтного характера на многих фрагментах [2, с. 66, 90]. Лощение внутренней и внешней поверхности зафиксировано на большинстве маханджарских сосудов, а ремонтные отверстия на маханджарской керамике, также не является редкостью.

Сосуды со стоянок Сенек 5 и Шебир 7 с полуострова Мангышлак тонкостенные, с округлым туловом, и плоским дном (которое А. В. Виноградов предполагал, а А. Е. Астафьеву удалось зафиксировать), высокой слабопрофилированной горловиной, край которой загнут во внутрь. В украшении сосудов зафиксированы волнисто-струйчатый орнамент, накольчатая орнаментация, зубчатый штамп, елочный орнамент, шагающая гребенка. Глиняное тесто плотное с примесью песка и ракушки [1] (рис. 2, 8 ).

Такие характеристики оюклинской керамики, как реберчатые (венчики углом), отогнутые наружу и загнутые во внутрь сосуда шейки, тонкостен-ность, лощение внешней и внутренней поверхности, обильные отпечатки растительности в керамическом тесте, которые вполне могут оказаться шерстью и волосом животных, тяготение к орнаментированию только верхней части сосудов, орнаментация среза венчика, преобладание в орнаментике таких мотивов, как «елочка», вертикальные и горизонтальные заполненные колонки (образующие прямоугольные фигуры — по А. В. Виноградову) имеют прямые аналогии в маханджарской керамике.

Среди отличий маханджарской керамики от оюклинской следует признать преобладающее значение зубчатого штампа в украшении маханджар-ской керамики, и остродонность. В оюклинской керамике явно преобладает прочерченная техника и техника вдавлений. Тем не менее, среди коллекций маханджарской керамики присутсвуют эти приемы орнаментирования, более того есть полностью орнаментированные сосуды в сочетании техники волнистого прочерчивания и вдавлений. Отличие в оформлении дна оюклинских и маханджарских сосудов можно трактовать по разному — как признак разных этапов с разными типами дна одной культуры, так и сосуществования плоскодонных и остродонных сосудов. Маханджарская керамика на «чистых» стоянках малочисленна, в коллекциях разновременных памятников, (например, поселение Бестамак) присутвуют фрагменты тонкостенных плоских днищ, и мы, возможно, просто не опознаем их, как собственно маханджарские. Такой диагностический признак, как шерсть и волос животных в составе формовочной массы здесь может не работать, поскольку, не раз было замечено, что эту примесь далеко не всегда можно заметить. Все зависит от ее количества и качества промеса теста.

В маханджарских комплексах, часто присутствуют склеивающиеся фрагменты шеек, на одном из которых хорошо видны выгоревшие отпечатки, а на другом они отсутвуют вовсе.

Завершая обзор аналогий маханджарскому керамическому комплексу мы обратились и к другим степным регионам Евразии, а именно к территории Восточной Украины (территория бассейна р. Северский Донец), где среди дереивских материалов (поселения Дереивка, Серебрянское, Черниково Озеро 3) были получены практически идентичные маханджарским по форме и орнаментации сосуды (рис. 5, 1—5 ) [13; 22].

Хронология. Время существования оюклин-ской культуры Г.Е. Марковым было определено V тыс. до н. э. [18, с. 76]. При раскопках стоянки Учащи 131 были получены две радиоуглеродные даты 6630 ± 100 л. н. и 6590 ± 130 л. н. В целом А. В. Виноградов датирует дарьясайский этап концом VII тыс. до середины (или 3-й четверти V тыс. до н. э.) [2, с. 132]. А. Е. Астафьев на основе технико-морфологичексих признаков эволюции кремневой индустрии датирует оюклинскую культуру VII — IV до н. э. [1, с. 189, 205].

Время бытования маханджарских древностей В. Н. Логвиным и А. В. Логвиным определяется преимущественно на основе аналогий с неолитическими памятниками среднеазиатского междуречья и помещается в рамки конца VII — конца V тыс. до н. э. [15; 16]. Полученные недавно радиoуглеродные даты маханджарских материалов Тургайского прогиба указывают на V тыс. до н. э. (см. табл.).

Кроме того, были получены даты маханджар-ской керамики, за пределами Тургая. Сосуды махан-джарской традиции с поселения Кочегарово I имеет дату 6049 ± 130 л. н.; с поселения Ук VI — 6040 ± 80 л. н. [20, с. 79]; время существования поселения Мергень 7, где был найден сосуд маханджарского облика, исследователями датируется серединой, концом атлантика (5790 ± 115 л. н., 5705 ± 95 л. н., 5765 ± 95 л. н.) [9, с. 37]. Кроме того, необходимо отметить, что слой 2А, в котором был найден фрагмент с типично маханджарской профилировкой, также датирован V тыс. до н.э. (калиброванные значения: 4214—3991; 4226—4002; 4334—4047; 4351—4337) [25, с. 407]; горизонт 3А поселения Тыткескень VI датируется 6200 ± 210 л. н. [11, с. 70]. Время существования дереивской культуры соотносится с V—IV тыс. до н. э. (4250— 3750 гг. до н. э.) [13].

Таким образом, временем существования ма-ханджарской культуры, по всей видимости, следует признать VI—V тыс. до н. э., что неизбежно ставит

Радиоуглеродные даты с эталонных стоянок Екидин 24 и Соленое Озеро 2 (по: [5, с. 89; 20, с. 79])

|

Лабораторный шифр |

Памятник |

14С BP |

Калиброванная дата 68.2 (1 sigma) |

Калиброванная дата 95.4 (2 sigma) |

Датируемый материал |

|

Ki-13751 |

Стоянка Екидин 24 |

5910 ± 70 |

4860—4690 BC cal |

4950—4590 BC cal |

Кость животного |

|

SPb-1670 |

Стоянка Екидин 24 |

5662 ± 120 |

4650—4363 BC cal |

4790—4322—4267 BC cal |

Керамика |

|

SPb-1671 |

Стоянка Соленое Озеро 2 |

5966 ± 120 |

5007—4709 BC cal |

5209—4581 BC cal |

Керамика |

вопрос о соотношении маханджарской культуры с другими культурами неолита Зауралья. Недавно была существенно уточнена хронология уральского неолита [4; 19; 21]. Данные по абсолютной хронологии, приведенные В. В. Выборновым, А. В. Епимаховым и В. С. Мосиным указывают на сосуществование полуденской и басьяновско-боборыкинской культур. Кроме того В. С. Мосин, на основе анализа полученных радиоуглеродных данных указывает на сосуществование козловских, полуденских, боборыкинских лесостепных и маханджарских степных комплексов Зауралья и Казахстана в конце раннего — начале позднего неолита [20, с. 79]. Предполагаемое взаимодействие разных групп населения может отражаться в керамическом стиле. Например, маханджаркие сосуды с поселения Бестамак, орнаментация которых (чередование прочерченных зигзагов и вдавлений) и невысокая желобчатая шейка имеют прямые аналогии в басьяновко-бобрыкинской традиции (рис. 4, 14—16 ) [24]. Из проявлений взаимодействия маханджарских племен с козловско-полуденской средой можно привести следующие: единственный фрагмент маханджарской шейки с поселения Бу-руктал, в орнаментации которого зафиксирована не характерная для маханджара протащенная гребенка в технике отступания (рис. 4, 3 ); единичные фрагменты маханджарских шеек с поселения Бестамак и стоянки Дузбай 4 (рис. 4, 1, 2 ), украшенные сочетанием волнистой протащенной гребенки и оттисков зубчатого штампа; наличие такой примеси, как шерсть и волос животных в малочисленной группе керамики с поселения Бестамак, которая по своему облику находит аналогии в козловско-полуденских материалах (сосуды с «ушками», «наплывами» и т. д.) (рис. 4, 11—13 ). Такие наблюдения, по нашему мнению, указывают на тесные контакты, которые могут выражаться, например, в брачных союзах. Ярким примером также, служит найденный сосуд маханджарского облика на козловском поселении Мергень 7, где, судя по всему, в местный коллектив попал индивид со своим «приданным».

Выводы. Временем существования на данном этапе исследования маханджарской культуры, следует признать VI—V тыс. до н. э., территорию распространения необходимо расширить, за счет включения Петропавловского Приишимья. Вопросы генезиса и дальнейших судеб маханджарских племен остаются открытыми. На наш взгляд ключевыми точками в решении данных вопросов должны стать оюклинские и дарьясайские памятники, а также, по всей видимости, и материалы дереивской культуры, поскольку трудно объяснить практически идентичность керамических комплексов, при столь оригинальных и технологически трудно повтори-мых керамических формах. Вопрос сосуществования маханджарской культуры с другими культурами неолита евразийских степей требует дальнейшего детального изучения, поскольку на данный момент для решения этого вопроса мы имеем слишком мало данных.

Таким образом, достаточно уверенно можно говорить о том, что маханджарская культура не является изолированным явлением, и выявление новых близких к маханджарским материалов в разных регионах степной и лесостепной Евразии является лишь вопросом времени.

Список литературы Керамический комплекс маханджарской культуры в системе неолитических древностей евразийских степей

- Астафьев, А. Е. Неолит и энеолит полуострова Мангышлак/А. Е. Астафьев//Материалы и исследования по археологии Казахстана. -Т. VI. -Астана: Полиграфкомбинат, 2014. -359 с.

- Виноградов, А. В. Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского междуречья/А. В. Виноградов. -М.: Наука, 1981. -172 с.

- Вохменцев, М. П. Памятники неолита, энеолита и ранней бронзы в лесостепном Притоболье/М. П. Вохменцев. -Челябинск: Рифей, 2016. -137 с.

- Выборнов, А. А. Хронология уральского неолита/А. А. Выборнов, В. С. Мосин, А. В. Епимахов//Археология, этнография и антропология Евразии. -2014. -№ 1 (57). -С. 33-48.

- Гайдученко, Л. Л. Эволюция жизнедеятельности степного зауральского населения в неолите-бронзе/Л. Л. Гайдученко, С. С. Калиева, В. Н. Логвин, А. В. Логвин//Экология древних и традиционных обществ. -Тюмень: ИПОС СО РАН, 2007. -Вып. 3. -С. 88-91.

- Еньшин, Д. Н. Керамический комплекс поселения Мергень 7 (Нижнее Пришимье): характеристика и интерпретация/Д. Н. Еньшин//Вестник археологии, антропологии и этнографии. -2015. -№ 2 (29). -С. 15-27.

- Зайберт, В. Ф. Атбасарская культура/В. Ф. Зайберт. -Екатеринбург: УрО РАН, 1992. -221 с.

- Зайберт, В. Ф. Атбасарская культура/В. Ф. Зайберт, А. А. Плешаков, А. А. Тюлебаев/Материалы и исследования по археологии Казахстана. -Т. V. -Астана: Экожан, 2012. -352 с.

- Зах, В. А. К вопросу о неолитизации Западной Сибири/В. А. Зах, Д. Н. Еньшин//Вестник Кемеровского государственного университета. -2015. -№ 2 (62). -Т. 6. -С. 34-43.

- Илюшина, В. В. Гончарное производство козловской культуры по материалам поселения Мергень 7/В. В. Илюшина, Д. Н. Еньшин//Вестник археологии, антропологии и этнографии. -2015. -№ 3 (30). -С. 4-14.

- Кирюшин, К. Ю. Керамика развитого неолита с поселения Тыткескень VI/К. Ю. Кирюшин, К. Ф. Кирюшин, В. П. Семибратов//Археология, этнография и антропология Евразии. -2013. -№ 4 (56). -С. 65-72.

- Ковалева, В. Т. Неолитические культуры Среднего Зауралья: генезис, соотношение, взаимодействие/В. Т. Ковалева, С. Ю. Зырянова//Проблемы изучения неолита Западной Сибири. -Тюмень: ИПОС СО РАН, 2001. -С. 46-56.

- Котова, Н. С. Дереивская культура и памятники Нижнемихайловского типа/Н. С. Котова. -Киев; Харьков: Майдан, 2013. -485 с.

- Логвин, В. Н. Неолит и энеолит Степного Притоболья: автореф. дис.. канд. ист. наук/В. Н. Логвин. -М.: ИА АН СССР, 1986. -26 с.

- Логвин, В. Н. Каменный век Казахстанского Притоболья (мезолит -энеолит)/В. Н. Логвин. -Алма-Ата: КГПУ, 1991. -63 с.

- Логвин, А. В. Стоянка маханджарской культуры Екидин 24 Тургайского прогиба/А. В. Логвин//Известия МОН РК, НАН РК. Серия общественных наук. -2002. -№ 1. -С. 15-23.

- Марков, Г. Е. Раскопки первобытной стоянки Оюклы/Г. Е. Марков//Вестник МГУ. -Сер. 9. История. -1962. -№ 3. -С. 67-82.

- Марков, Г. Е. Новая стоянка оюклинской культуры в Северном Прибалханье/Г. Е. Марков, С. Хамракулиев//Вестник МГУ. -Сер. 8. История. -1980. -№ 1. -С. 67-78.

- Мосин, В. С. Неолит лесостепного Зауралья и Прииртышья: новейшие исследования и периодизация/В. С. Мосин//Вестник Кемеровского государственного университета. -2015. -№ 2 (62). -Т. 6. -С. 108-113.

- Мосин, В. С. Хронология неолита Зауралья: новые даты, старые проблемы/В. С. Мосин//Археологическое наследие Урала: от первых открытий к фундаментальному научному знанию (ХХ Уральское археологическое совещание): материалы всеросс. науч. конф. с международным участием. 25-26 октября. -Ижевск: УГУ, 2016. -С. 78-79.

- Мосин, В. С. Радиоуглеродная хронология раннего неолита Зауралья: пространственный аспект/В. С. Мосин, А. В. Епимахов//Уральский исторический вестник. -2018. -№ 3 (60). -С. 40-47.

- Санжаров, С. Н. Поселения неолита -ранней бронзы Северского Донца/С. Н. Санжаров, А. А. Бритюк, Н. С. Котова, Е. А. Черных. -Луганск: Наука, 2000. -125 с.

- Шевнина, И. В. Гончарство неолитических племен Торгая/И. В. Шевнина//Материалы и исследования по археологии Казахстана. -Т. IV. -Астана: Полиграфкомбинат, 2014. -235 с.

- Шорин, А. Ф. Басьяновский археологический комплекс позднего неолита: основания выделения/А. Ф. Шорин, Е. В. Вилисов, А. А. Шорина//РА. -2015. -№ 1. -С. 5-18.

- Юдин, А. И. Неолит/А. И. Юдин//Археология Нижнего Поволжья: в 4 т. -Т. 1. Каменный век; под общ. ред. А. С. Скрипкина. -Волгоград: Волгоградское науч. изд-во, 2006. -С. 331-407.