Керамическое "ожерелье" - культово-обрядовая реалия нижнеамурского неолита

Автор: Медведев В.Е.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья является продолжением серии публикаций, посвященных итогам раскопок поселений нескольких культур эпохи неолита на редком по обилию вещественного материала памятнике Остров Сучу на нижнем Амуре. Представлены результаты исследования уникальных культово-обрядовых скульптурных изображений преимущественно орнитозооморфного содержания, найденных в святилище жилища малышевской культуры (конец Vначало IVтыс. до н.э.). Центральное место среди них занимало «ожерелье», залегавшее в небольшой ямке. Проведена реконструкция этого самобытного культово-обрядового атрибута. Установлено, что в его состав входили 17 миниатюрных изделий восемь сосудиков, пять фигурок птиц семейства чистиковых и четыре фигурки двуконечных фаллосов с изображением с одного конца головы тюленя. Все предметы снабжены одним сквозным отверстием, через которое они нанизывались на веревочку. Судя по всему, «ожерелье» принадлежало отправителю культовых актов и хранителю святилища. Им мог быть шаман-колдун, что косвенно подтверждают обнаруженные в жилище другие культово-церемониальные вещи, например каменные лабретки, крепившиеся, согласно данным этнографии, на декоративных масках, и парадный кувшинчик, предназначавшийся, видимо, для стимулирующего или пьянящего напитка. Важная религиозно-мифологическая роль, должно быть, отводилась найденной поблизости от «ожерелья» скульптурке женщины, по представлениям многих первобытных обществ, прародительницы, приносящей благополучие.

Нижний Амур, неолит, жилище, святилище, малышевская культура, «ожерелье», культово-обрядовые предметы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146746

IDR: 145146746 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.4.039-048

Текст научной статьи Керамическое "ожерелье" - культово-обрядовая реалия нижнеамурского неолита

Исследовавшийся в течение многих лет весьма обширный разнокультурный и разновременный поселенческий памятник Остров Сучу в нижней части Амура (Ульчский р-н Хабаровского края) хорошо известен. Подземные остатки неолитических жилищ позволяют производить графическую реконструкцию их интерьера и предполагаемые условия жизни обитателей. Собранные вещественные источники (более 93 тыс. находок) наглядно демонстрируют уровень развития материальной и духовной культуры собирателей, рыболовов, охотников приамурских территорий на протяжении не менее первых 6,5–7,0 тыс. лет голоцена.

Богатейшие материалы раскопок поселения многократно публиковались в различных изданиях, в т.ч. монографических, а также на страницах журнала [Okladnikov, 1981; Деревянко, Медведев, 2002; Окладников, Медведев, Филатова, 2015; Медведев, Филатова, 2020; и др.]. Вместе с тем по различным причинам результаты исследования не всех 20 жилищ и нескольких святилищ (последние составляют на острове единый культовый центр [Медведев, 2005]) к настоящему времени опубликованы.

Данная работа в известной степени является продолжением напечатанной недавно в журнале статьи, посвященной раскопанному на рассматриваемом памятнике в 1973 г. жилищу 1 (раскоп II) [Медведев, Филатова, 2020]. В эту публикацию вошли в основном результаты мультидисциплинарных исследований стратиграфии, особенностей устройства жилища и содержащихся в нем массовых находок, связанных с бытом его обитателей, – каменного инвентаря, глиняной по суды повседневного пользования. В материалах жилища 1 значительную серию составляют изделия, отражающие духовную сферу, – предметы искусства, культа (образцы мелкой пластики). Они хорошо сохранились, обладают уникальными характеристиками и заслуживают отдельного рассмотрения.

Жилище было оставлено носителями малышев-ской культуры, скорее всего, в конце V – начале IV тыс. до н.э. Это обычное для неолита Амура сооружение полуземляночного типа, углубленное в материковую супесь на 80 см, округлое в плане, с площадью пола 55 м2 и очагом в центре. В жилищном котловане имелось много ям от столбов, служивших опорой для кровли. Отмечены также ямы хозяйственно-бытового назначения. В жилище и рядом с ним найдено 3 788 изделий (целых или обломков) из камня и керамики, в т.ч. керамические образцы мелкой пластики (большинство целые) преимущественно орнитозоо-морфного содержания (предметы искусства, культа) и другие предметы неутилитарного назначения. Лишь некоторые из них опубликованы (см., напр.: [Медведев, 2000, с. 62, рис. 6, 4–6 , 8 – 10 ]).

При раскопках на о-ве Сучу жилищ эпохи неолита, в т.ч. с известными в археологии домашними святилищами, найдено большое количество образцов первобытного творчества, включая несомненно уникальные, такие как, например, гинандроморфные объемные скульптурные изображения женщин с туловищем фаллической формы и такой же прической, также объемная фигурка тюленя – фаллоса – вульвы и плоская совы – медведя [Там же, с. 57, рис. 1, с. 59, рис. 3, 1 ; 4; 2005, с. 52, рис. 19, 20]. Однако образцы мелкой пластики из жилища 1, представляющие собой культовые изделия, остаются до сих пор неповторимыми в известных неолитических материалах Дальнего Востока. Это касается главным образом комплекса миниатюрных орнитозооморфных и других изделий, являвшихся элементами своеобразного культово-обрядового атрибута – «ожерелья».

Анализ других предметов специфического назначения, скорее всего относительно более ранних по сравнению с «ожерельем», позволил сделать вывод, что все вместе они составляли определенную единую систему – домашнее святилище с алтарем у западной стены жилища.

Расположение и состав «ожерелья» и других художественно-культовых изделий в жилище 1

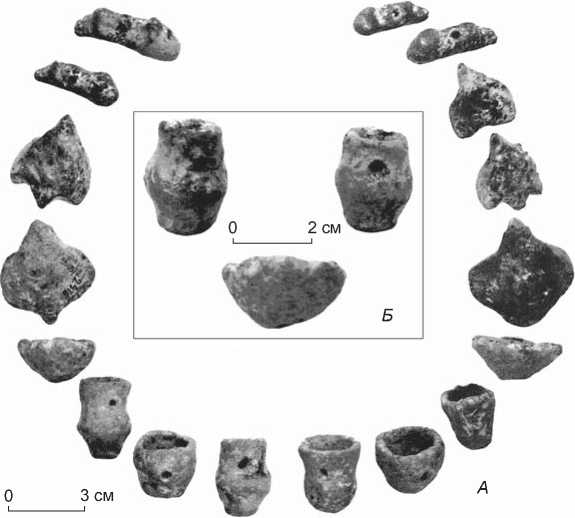

«Ожерелье» состоит из 17 керамических предметов, которые в виде компактного скопления размещались в небольшой ямке на полу у западной стены жилища, а точнее под ней. То, что изделия представляют собой единый комплект и скрыты (погребены?) намеренно, не вызывает сомнений. В «ожерелье» входят восемь сосудиков, пять фигурок птиц, показанных в состоянии полета, и четыре двуконечные фаллические фигурки с изображением с одного конца головы тюленя.

Сосудики, как и все остальные предметы, вылеплены из одного комка теста, того же, что использовалось при изготовлении бытовой посуды, найденной в жилище (глина с добавлением песка, иногда дресвы и шамота). Они выполнены без видимой тщательности, местами на их стенках заметны бугорки или небольшие вмятины. Заглаживанию как внутренних, так и внешних поверхностей особое внимание не уделялось. Черепок плотный, обжиг равномерный, цвет большей частью светло-коричневый, хотя есть образцы с темными пятнами. У всех сосудиков имеется по одному чаще всего округлому отверстию диаметром 0,2–0,3 см (у двух чашевидных изделий до 0,5– 0,6 см). Отверстия делались до обжига прокалыванием стерженьком с наружной стороны вовнутрь. Они расположены в верхней части сосудиков, в 0,5–0,6 см от кромки венчиков, которые оформлены не всегда

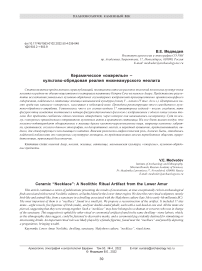

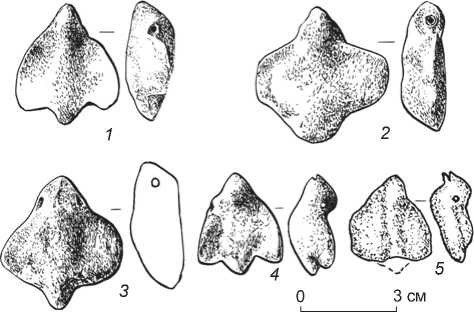

Рис. 1. Керамические сосудики, входящие в состав «ожерелья».

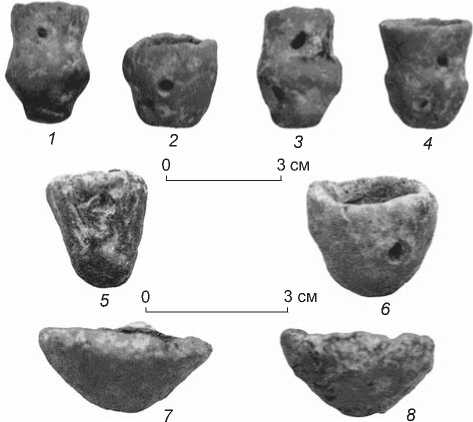

Рис. 2. Прорисовки сосудиков.

аккуратно, а у чашевидных емкостей – в центральной части дна. Толщина стенок изделий различная: от 0,25–0,30 см у края венчика до 0,5–0,7 см (у одного горшковидного сосудика до 1,5 см) в придонной и донной части; у чашевидных 0,3–0,5 см, дно несколько толще. У всех емкостей дно в основном плоское с неровностями, есть экземпляры с признаками закругленности. Сосудики в значительной мере представляют собой копии обычной бытовой посуды.

Изделия подразделяются на три типа: 1) в виде ситулы – 3 экз. (рис. 1, 2 , 5 , 6 ; 2, 2 , 5 , 6 ), их высота 2,0–2,1 см, диаметр по венчику 1,9–2,3 см, у двух изделий дно плоское (0,9 см) у третьего – округлое; 2) чашевидные наподобие полусферы – 2 экз. (рис. 1, 7 , 8 ; 2, 7 , 8 ), их высота 1,6 и 1,7 см, диаметр по венчику 2,8 и 3,1 см соответственно, дна – 0,7 см, стенки ровные, заглаженные, а поверхности венчиков бугристые с выемками; 3) высокие горшки – 3 экз. (рис. 1, 1 , 3 , 4 ; 2, 1 , 3 , 4 ), у них хорошо выражено тулово, диаметр которого такой же, как у устья, или немного больше. Последние в меньшей степени, чем ситулы и чаши, соответствуют по форме малышевским сосудам аналогичного типа. Это может свидетельствовать о том, что изготовители копий больше обращали внимание не на внешние, формальные признаки, а на сущностную, практическую сторону реалий.

Птицы изображены в состоянии полета. Все они принадлежат семейству чистиковых, известных как превосходные пловцы и ныряльщики*. Три более

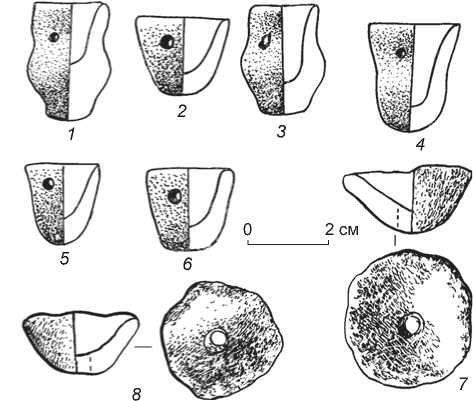

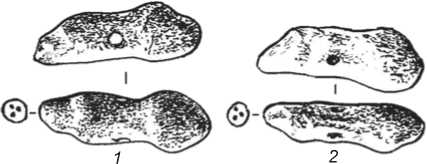

Рис. 3. Керамические фигурки летящих птиц, входящие в состав «ожерелья».

Рис. 4. Прорисовки фигурок птиц.

крупные фигурки длиной от 3,6 до 4,1 см и шириной (размах крыльев) 3,1–4,1 см изображают, судя по всему, взрослых особей (рис. 3, 1–3; 4, 1–3). Они сравнительно массивные, крылья имеют округлые очертания, края и голова заметно опущены вниз. Нижняя поверхность (со стороны живота) у двух фигурок плоская, а верхняя – округлая, у третьей – соответственно выпуклая и неровная. Более мелкие фигурки (рис. 3, 4, 5; 4, 4, 5), имеют длину 2,9 и 2,6 см (у второй обломан хвост) и ширину 2,5 и 2,4 см соответственно. Края крыльев у них приподняты, голова показана выше спины. Хвост у всех фигурок короткий, в форме заоваленного треугольника. Клюв у трех более крупных экземпляров тупой, у двух меньших – заостренный и показан в открытом состоянии, как при приеме пищи. Большие фигурки изготавливались более тщательно, чем маленькие. У первых хорошо выражена заглаженность поверхностей, у вторых она менее заметна. Цвет фигурок с обеих сторон одинаковый – от коричневого или серо-коричневого до темного, местами черного. Разница в форме и размерах изделий, скорее всего, свидетельствует о том, что их создатель был хорошо знаком с особенностями облика пернатых, поэтому так натурально и профессионально изобразил наряду со взрослыми молодых птиц. У всех фигурок до их обжига в голове круглым стерженьком проделано сквозное отверстие диаметром 0,2–0,3 см. Подвешенные, очевидно, на шнурке или веревочке в таком положении скульптурки птиц виделись как бы летящими вверх.

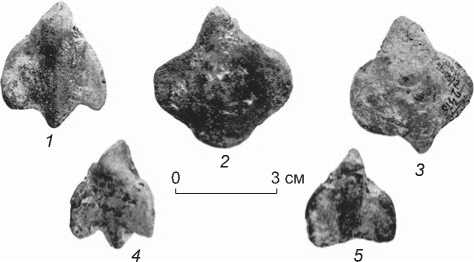

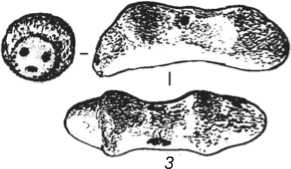

Четыре фигурки двуконечных фаллосов с изображением головы тюленя с одного конца (рис. 5) имеют разные размеры: длину 2,8; 3,2; 3,4 и 3,9 см, максимальную толщину соответственно 1,0; 1,1; 1,2 и 1,4 см. Цвет темно-серый и коричневый. Фигурки аккуратно моделированы с использованием, видимо, тонкой лопаточки и стерженька. Они слегка изогнуты. Головки каждой разных размеров. Меньшая более тонкая и немного вытянутая, на ее торце достаточно

0 3 cм реалистично изображена голова тюленя с обозначенными глазами и ртом в виде округлых ямочек. Противоположный конец фигурок с более объемной головкой имеет заглаженную ровную поверхность без какого-либо художе ственного оформления. В центральной части изделий сделано круглое сквозное отверстие (до обжига) диаметром 0,20–0,25 см. Оно расположено ближе к краю, где показана голова тюленя. Таким образом, при подвешивании фигурок на веревочку или шнурок части их с изображением животного оказываются обращенными вверх.

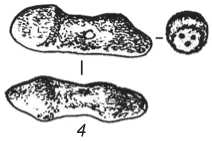

Представив описание всех 17 элементов, входящих в состав «ожерелья» (рис. 6, А ), не могу не высказать сомнение относительно его полноты. Это связано с тем, что на полу жилища 1 несколько в стороне от углубления, где располагались составляющие «ожерелье» предметы, были обнаружены в разрозненном состоянии три сосудика (два горшковидных и один чашевидный), в целом аналогичные вышеописанным и также имеющие одно круглое отверстие в тулове или дне, но немного меньших размеров (рис. 6, Б ). Горшковидные сосудики оформлены более грубо. Их дно неровное, с выпуклостями, края венчиков изнутри бугристые, поэтому устья едва выделяются, наружная поверхность заглажена лишь частично, а внутренняя вообще не обрабатывалась. Указанные три сосудика могли быть частью «ожерелья» и при каких-то обстоятельствах оказаться вне его. Однако явная незавершенность в оформлении этих изделий не позволяет включить их в комплект, в котором все предметы обладают законченными формами.

Исследование жилища 1 показало, что святилище занимало значительно большее пространство, чем ямка с «ожерельем». Оно охватывало участок длиной ок. 5 м вдоль западной стены. Здесь на полу или слегка углубленными в него бессистемно располагались глиняные культово-обрядовые (сакральные) предметы [Медведев, Филатова, 2020, с. 5, рис. 1, В ]. Среди них выделяются следующие реалии. Сосудик с яйцевидным туловом и узкой горловиной не имеет следов использования в утилитарных целях. Его венчик обломан. Высота сосудика 8,2 см, диаметр ту-лова 5,3, дна – 2,3, горловины – 1,9–2,1 см, толщина

Рис. 5. Керамические фигурки двуконечных фаллосов с изображением головы тюленя на одном конце, входящие в состав «ожерелья» ( А ) и их прорисовки ( Б ).

Б

3 cм

Рис. 6. Предполагаемый вид «ожерелья» ( А ) и керамические сосудики ( Б ), найденные недалеко от скопления составляющих его предметов.

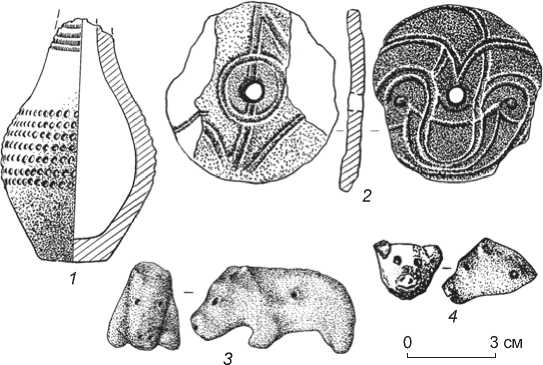

стенок 0,5 см, дна – 0,8 см (рис. 7, 1). Он красновато-желтого цвета, центральная часть тулова декорирована семью рядами округлых ямочных вдавлений, вверху горловины сохранились четыре ряда мелких вертикальных насечек.

Дисковидное изделие диаметром 6,1 см, толщиной 0,4–0,5 см слегка обломано и местами расслоилось с одной стороны (рис. 7, 2). Оно выпукло-вогнутое, цвет темный. В центре диска имеется сквозное отверстие диаметром 0,5–0,6 см. Данный предмет общими очертаниями похож на пряслица, хорошо известные в неолите Приамурья. Однако последние, как правило, более массивные, утолщенные в центральной части. Орнамент у них нанесен обычно только на выпуклой поверхности. У рассматриваемого же диска в желобчато-резной манере старательно декорированы обе стороны. На выпуклой поверхности изображена стилизованная синкретическая личина с большими рыбьими глазами, в которых круглыми ямочками обозначены зрачки диаметром 0,4 см. Сходящиеся на переносице брови образуют V-образную фигуру (женский детородный символ ?). Фаллосовидный нос наложен на утрированно увеличенный рот в форме полумесяца. На оборотной стороне изображены, видимо, четырехугольная фигура, напоминающая ромб, и окружность вокруг отверстия, пересеченные вертикальной линией. Рассматриваемое дисковидное изделие представля- ет собой пластинчатую чурингу. На ее выпуклой поверхности показан, вероятнее всего, синкретический религиозно-мифологический образ двуполого антропоморфа, а на противоположной стороне – круг и, возможно, ромб, которые традиционно трактуются как солярные символы. Чурин-ги стали известны в Нижнем Приамурье в период существования малышевской культуры, отдельные их экземпляры были найдены на Сучу при раскопках нескольких малышевских жилищ [Медведев, 2000, с. 67, рис. 8; 2002, с. 13, рис. 1, 1–7].

Скульптурное гибридное изображение головы медведя – мелкого зверька имеет длину 2,9 см, ширину 2,1 и высоту 1,7 см (рис. 7, 4). Миниатюрная фигурка поровну разделена между персонажами. Изображена морда, очевидно, молодого медведя. Она заужена, слегка вытянута, лоб крутой, глаза в виде круглых глубоких ямочек, ноздри – точечные углубления, рот чуть приоткрыт, верхние половины ушей обломаны. На противоположной стороне изображена голова небольшого зверька (возможно, белки или бурундука). От ушей, принадлежащих обоим персонажам, она плавно сужается, превращаясь в узкий заостренный нос, который не детализирован. Примерно на месте глаз зверька до обжига фигурки проделано аккуратное круглое сквозное отверстие диаметром 0,25 см. Оно предназначалось, надо думать, для продевания шнурка (веревочки). Поверхность фигурки тщательно заглажена и покрыта, особенно сверху, красной охрой, которая плохо сохранилась.

Скульптурка медведя в статичном положении стоя имеет длину 5,5 см, ширину до 2,4, высоту 2,9 см

Рис. 7. Керамические изделия из жилища 1.

1 – сосуд; 2 – диск (чуринга); 3 – фигурка медведя; 4 – объемное скульптурное гибридное изображение головы медведя – мелкого зверька.

(рис. 7, 3 ). Она довольно равномерно обожжена, цвет снаружи светло-коричневый, в изломе темно-серый. На изделии видны отпечатки пальцев мастера. Морда и в целом голова зверя сравнительно массивные. У фигурки обломаны две лапы (передняя левая частично, правая полностью) и оба уха (почти до основания). Глаза и ноздри обозначены круглыми глубокими ямочками, рот плотно закрыт. До обжига в центральной части фигурки были проделаны два отверстия: ось первого расположена горизонтально (от одного бока до другого), второго – вертикально (от спины до живота). Вполне возможно, первое получилось не совсем удачное, поэтому мастер сделал второе. Данный факт, скорее всего, свидетельствует о том, что все найденные в святилище и рядом с ним изделия неутилитарного назначения должны были иметь надежное отверстие.

Также в жилище 1 на полу, в отдельных случаях несколько выше его в нижнем слое заполнения котлована, главным образом в западной половине жилого комплекса обнаружены следующие керамические предметы. В небольшом углублении лежала женская скульптурка с реалистично изображенным лицом. Голова с прической-шиньоном (верх в древности обломан) в профиль имеет форму фаллоса. В ней сделано сквозное отверстие [Медведев, 2000, с. 59, рис. 3, 2 ]. Найдены также небольшой целый фаллообразный стерженек, семь обломков овально-округлого сечения, обломанные песчаниковый фаллический предмет с женским символом на торце и три лабретки из трепела [Медведев, 2005, с. 55, рис. 28, 3 , 4 ].

Важно заметить, что перечисленные реалии, залегавшие разрозненно в стороне от довольно компактно сформированного святилища, имеют в разной степени древние повреждения (обломанные края диска-чуринги, уши и лапы фигурок животных, верх шиньона женской статуэтки, поломанные стерженьки). Все керамические предметы, за исключением сосуда, предназначавшегося, видимо, для хранения какого-то, возможно алкогольного, напитка, и стерженьков, снабжены круглыми сквозными отверстиями. Вполне допустимо полагать, что названные реалии, не связанные пространственно с центральной частью святилища, где располагалось «ожерелье», могли в свое время (до появления последнего) быть частью другого комплексного ритуально-обрядового атрибута, наподобие, к примеру, того же «ожерелья», или использоваться в качестве сакральных подвесок на одежде (поясе) совершавшего обряды обитателя жилища 1.

Любопытно, что вещи, которые я называю относительно более ранними, помимо повреждений, наверное преднамеренных поломок (в отличие от «ожерелья»), имеют следы длительного использования в виде затертости и залощенности. Это позволяет предположить, что фигурки, скульптурка, диск- чуринга и др., служившие продолжительное время основными сакральными символами, хотя и были о ставлены в жилище, но в святилище их заменили или дополнили новыми объектами поклонения. Может быть, замена прежнего важного культовообрядового атрибута произошла в связи со сменой (возможно, смертью) отправителя церемоний. Центральными стали, вероятнее всего, те, которые вошли в набор «ожерелья».

Облик и функциональная характеристика «ожерелья»

Название рассматриваемого атрибута культово-обрядового назначения взято в кавычки, поскольку с ожерельем чаще принято связывать шейное украшение из драгоценных предметов (преимущественно камней). Но в данном случае комплект состоял из керамических изделий и не являлся в прямом смысле украшением шеи, тем не менее он предназначался, судя по всему, для надевания на нее, когда это было необходимо.

Вряд ли нужно в данном случае подробно останавливаться на проблеме существования святилищ в Нижнем Приамурье на протяжении всего периода бытования неолитических культур региона, развивавшихся с финала плейстоцена как минимум 10 тыс. лет. Удалось установить, что в жилищах-полуземлянках или псевдожилищах практически всех выделенных культовых центров (Сакачи-Алянско-Гасинский, Вознесенский, на о-ве Сучу, Тахтинский) имелись домашние святилища. В них не только содержались различные культово-обрядовые и жертвенные реалии, но и, надо полагать, организовывались сезонные праздники, по священные почитанию сил природы с ориентацией на идею плодородия. Важное место у обитателей исследованных неолитических жилищ Амура, очевидно, занимали продуцирующие обряды, органично связанные с обрядами инициации – посвящения юношей во взрослых мужчин. Более подробные рассуждения по рассматриваемой тематике, включающей в себя также вопросы зарождения в раннем неолите Нижнего Приамурья и существования длительное время полиэйконического и полисемантического искусства, появления в нем архаичных по своей сути двуполых антропоморфных, фаллических и антропозооморфных образов, отражающих весьма оригинальные идейно-мировоззренческие представления жителей региона, освещены мной в ряде публикаций [Медведев, 2000, 2001, 2005].

Обнаружение домашних святилищ (культовых мест или укромных площадок) носит, как правило, случайный характер, по скольку при раскопках их атрибуты трудно выделить из общей массы артефак- тов, не всегда находившихся на тех местах, где они располагались в жилищах при жизни их обитателей. К тому же сакральные предметы не часто залегали компактно и составляли определенные серии. Порой исследователи справедливо отмечают, что святилища могли быть во всех или почти во всех древних жилищах, но по указанным причинам они фиксируются сравнительно редко.

Материалы жилища 1 на о-ве Сучу, безусловно, относятся к числу весьма удачных находок. Мало того, что сохранились описанные выше разнообразные яркие изделия, так еще, пролежав в супеси тысячелетия, до нашего времени дошло практически в полной сохранности необычное «ожерелье» – комплект из 17 миниатюрных предметов ритуально-обрядового назначения (говорить о другом возможном использовании, например в качестве детских игрушек, не приходится, т.к. зафиксированный в ходе раскопок антураж, «ассортимент» других предметов культового искусства свидетельствуют о сакральной сущности этой уникальной находки).

Предлагая возможный вариант порядка размещения элементов «ожерелья», не настаиваю, что он был именно таким (см. рис. 6, А ). Вместе с тем данная реконструкция имеет под собой ряд оснований. В наборе преобладают сосудики – копии бытовой посуды носителей малышевской культуры, включая обитателей рассматриваемого жилища. Им, скорее всего, отводилась центральная часть «ожерелья».

Согласно данным историко-археологических исследований, в первобытных обществах керамическим сосудам, изготавливаемым с помощью огня (таинственной силы в их понимании), придавалось особое смысловое содержание. Сосуд зачастую относился к числу символов благополучия и достатка. Подобная архаичная по своей природе концептуальная религиозно-мифологическая идея имела место, надо полагать, и в неолитических социумах Приамурья. Любопытно при этом, что сосудики в «ожерелье» показаны не абстрактно или шаблонно, а с подчеркнутыми деталями, как бы свидетельствующими о их практическом использовании: высокие горшки – для хранения съестных припасов, напитков; емкости в виде ситул – для приготовления пищи (на огне); чашевидные сосуды – для приема пищи.

Вторыми в количественном отношении в «ожерелье» являются фигурки птиц, которые, видимо, нанизанными на шнурок примыкали к сосудикам. Присутствие орнитоморфных скульптурных изображений в комплексном культово-обрядовом атрибуте вполне объяснимо. Культ птиц с древности был распространен у многих охотничьих и рыболовческих обществ Сибири и Дальнего Востока. Различные племена и народы своими тотемами, которым посвящали обрядовые действия, считали как лесных, так и водоплавающих птиц. В неолите Нижнего Приамурья, согласно материалам раскопок жилищ со святилищами, почитаемой была сова. Фрагмент керамической фигурки этой птицы найден в Тахтинском культовом центре [Медведев, 2005, с. 58, рис. 31, 2], плоское каменное скульптурное полисемантическое изображение совы–медведя [Там же, с. 52, рис. 20] – в святилище 1 Острова Сучу. Обе находки относятся к вознесеновской культуре. Также на Сучу в жилище В малышевской культуры была обнаружена керамическая орнитоморфная фигурка, изображающая, возможно, утку [Okladnikov, 1981, fig. 58]. К числу самых ранних орнитоморфных образцов мелкой пластики в регионе относится кремневая скульптурка, очевидно, боровой птицы, найденная на памятнике Сакачи-Алян (Нижний пункт) в разрушенном слое осиповской культуры. Ее ориентировочный возраст не менее 10 тыс. лет [Ibid., fig. 49; Окладников, 1971, с. 86]. Этой же культуре принадлежит сланцевая фигурка совы с поселения Гася [Деревянко, Медведев, 1995, с. 17, рис. 46, 1].

Не углубляясь детально в общерегиональную дальневосточную проблему зарождения и развития у древних художественно-культовых традиций, связанных с птицей (это отдельная тема исследования), замечу, что на примере находок из жилищного святилища на о-ве Сучу видно, сколь важное значение его создатели придавали пернатым из семейства чистиковых, обитателей морских побережий (Сучу, к слову сказать, находится в 50–55 км от Татарского пролива). Вряд ли эти птицы входили в число промысловых у жителей острова и берегов Амура. Надо полагать, их привлекали прежде всего совершенные качества морских охотников-добытчиков. Поэтому древний мастер столь тщательно и реалистично изображал чистиковых. Их присутствию в «ожерелье», очевидно, отводилась роль магического воздействия, призванного принести удачу в жизненно важных занятиях рыболовством и охотой.

Следующую позицию в количественном отношении занимают фигурки двуконечных фаллосов с изображением головы тюленя с одного конца. Но меньшее их число не означает, что эти фигурки не играли большую роль в ритуально-обрядовом атрибуте. В них выразительно и весьма предметно воплощена широко распространенная с глубокой древности идея плодовитости и воспроизводства промысловых животных, в данном случае ластоногих. Эти животные даже в ряде районов долины Амура в стороне от тихоокеанского побережья по меньшей мере в среднем неолите уже были объектом морского зверобойного промысла. Носители малышевской, а затем вознесе-новской культуры восхищались ими за способность отменно плавать, добывать рыбу и ценили как источник получения жира, мяса, шкуры.

Характеризуя «ожерелье» в целом, нельзя не отдать должное его создателю, выразившему религиозно-мифологические представления первобытного человека о предпосылках его благополучного существования. Данная сакральная принадлежность являет собой квинтэссенцию бытия коллективов людей конкретного географического ареала.

Заслуживают более подробной интерпретации упомянутые выше реалии, найденные в разрозненном виде в западной половине жилища, в т.ч. у его стены. Все они могли быть связаны с основной частью святилища, где залегало изготовленное несколько позже «ожерелье». Среди этих реалий выделяются группа фаллообразных предметов и подобное изображение на чуринге. Фиксируемый у многих народов культ мужского начала отражен регулярными находками соответствующего характера при раскопках на Сучу и других памятниках эпохи неолита исследуемого региона.

Особо почитаемым зверем на Дальнем Востоке был медведь, о чем, в частности, свидетельствуют его скульптурные изображения, обнаруженные в жилищах и святилищах нижнего Амура. Уникальной является найденная в жилище 1 гибридная фигурка головы медведя – мелкого зверька, относящаяся к более раннему, по сравнению с «ожерельем», времени функционирования святилища. Эта находка – одно из подтверждений существования в неолите нижнего Амура полисемантического искусства.

В историко-археологических исследованиях широкого географического диапазона традиционно большое внимание уделяется художественно-культовому образу женщины, зародившемуся в верхнем палеолите и развивавшемуся в период неолита и позже. На Дальнем Востоке наиболее ранние каменные образцы скульптурных двуполых гибридных изображений (фаллос–женщина) известны в Нижнем Приамурье по материалам осиповской культуры начального неолита на памятниках Сакачи-Алян и Кондон (Почта) [Медведев, 2001, с. 78, рис. 1, 2; с. 80, рис. 5; с. 81, рис. 6], а также на поселении Гончар-ка-1 [Шевкомуд, Яншина, 2012, рис. 52, 71]. Позднее этот гибридный образ в культурах нового каменного века региона получил дальнейшее развитие. Больше, чем где-либо, его керамических скульптурных изображений найдено в малышевских и вознесеновских жилищах на о-ве Сучу. Подобного типа скульптурка обнаружена и в рассматриваемом жилище 1. В ее прическе-шиньоне фаллической формы имеется сквозное отверстие, как у всех таких амурских скульптурок.

Предложенные в прежних моих работах суждения об истоках и назначении неолитических скульптурных изображений, главным образом антропоморфных, гибридных (двуполых) Нижнего Приамурья, а также о традиционной скульптуре (догу) дзёмона Японии, позволяют не углубляться здесь в названные проблемы. Хочу лишь скорректировать некоторые умозаключения, сделанные исследователями сравнительно недавно на основе моих материалов (см.: [Соловьев, Соловьева, 2011]). Заметное место авторами публикации отводится доказательству возможного «одевания» амурских керамических скульпту-рок в одежды, т.е. использования их в качестве своего рода манекенов. Правильно отмечая при этом отсутствие у всех скульптурных изображений конечностей и татуировки, исследователи указывают, что все они якобы снабжены сквозным вертикальным отверстием в туловище [Там же, с. 56–57]. Амурские скуль-птурки с фаллообразным торсом в большинстве своем не имеют такого отверстия (см.: [Медведев, 2000, с. 61, рис. 6, 2, 3; 2011, с. 9, рис. 1, 2, 3; с. 10, рис. 2, 1, 2]). Поэтому ни о какой «палочке», воткнутой снизу в фигурку для фиксации последней «на горизонтальной поверхности» [Соловьев, Соловьева, 2011, с. 57], говорить не приходится. Замечу, что у многих догу имеются не только руки, ноги и татуировка, но и различные варианты причесок, в то время как у амурских скульптурок она одна – фаллообразный шиньон. В качестве аргумента в пользу «одевания» скульптур авторы приводят, к примеру, обнаруженные в закрытых подземных камерах ханьского Китая глиняные фигуры людей, наличие у которых суставных впадин на плечах для закрепления гибких рук указывает на то, что они были в одежде [Там же, с. 59]. У амурских скульптурок отсутствуют такие впадины. Следует добавить, что антропоморфные фигуры с фаллообразным туловищем без конечностей в неолите нижнего Амура характерны не только для скульптуры, но и для петроглифов (см., напр.: [Окладников, 1971, с. 209, табл. 73, 1]). Это позволяет исследователям данного региона говорить о глубоких оригинальных художественно-религиозных традициях его населения. Академик А.П. Окладников, длительное время занимавшийся изучением первобытного искусства, подчеркивал: «Каждый, кто познакомился с искусством нижнего Амура, был потрясен яркой самобытностью его творцов и неистощимым богатством их воображения. <…> Материалы археологии и этнографии говорят о богатстве и самобытности творчества амурских племен на протяжении огромного периода времени» [Okladnikov, 1981, p. 10].

Нельзя согласиться с мнением авторов публикации относительно использования имеющихся в головах скульптурок сквозных отверстий для закрепления «шипом головного убора либо накладной прически» [Соловьев, Соловьева, 2011, с. 58]. Во-первых, они оформлялись не обязательно в теменной части головы, а гораздо ниже, в т.ч. на уровне носа или рта [Медведев, 2000, с. 62, рис. 6, 1 ]. Во-вторых, для шипа не нужно сквозное, причем хорошо разработанное, отверстие.

Вряд ли здесь следует углубляться в суть сопоставлений освещаемых амурских скульптур с антропоморфными керамическими фигурками лидовской культуры эпохи бронзы – раннего железа Приморья. Это подробно рассмотрел открывший по следние В.И. Дьяков. Он отметил некоторое их стилистическое сходство и отличия регионально-культурного и хронологического порядка. При этом автором справедливо подмечено, что фигурок, подобных лидов-ским, нет в материалах ни других культур Приморья, ни в амурских [Дьяков, 1989, с. 163–165]. Более близкими им видятся стилизованные антропоморфные (женские) скульптурки с поселения Сопхохан эпохи бронзы в КНДР. У них, как и у лидовских фигурок, есть принципиальные отличия от амурских. Туловища этих скульптурок не фаллической формы, а расширены в нижней части и заканчиваются подставкой. В них нет сквозных вертикальных отверстий. В как бы откинутой назад голове скульптурок имеются отверстия или углубления, определяемые как глаза или уши; лицо плоское, не детализировано, в одном случае «прослеживается продольная впадина – желобок» [Ларичев, 1978, с. 58, рис. 36, 9 ; с. 61; с. 68, рис. 41, 2 ; с. 75, рис. 45, 6 ] (у лидовских фигурок головная часть корытообразной формы [Дьяков, 1989, с. 163]).

При всей лаконичности представленного описания скульптурок из Приморья и КНДР видно, что они, как и амурские, не могли быть манекенами. Во всяком случае, в них не вставлялись снизу палочки или стержни, их головы не были снабжены какими-либо шипами для закрепления головного убора или накладной прически. В то же время есть основания считать, что сложившаяся еще на ранних стадиях неолита в Нижнем Приамурье традиция изготовления и почитания наделенных магическими свойствами женских круглых скульптурок, воплощавших культ плодородия в самом широком его понимании, хотя позже определенно трансформировалась, но в своей сюжетно-стилистической основе сохранилась несколько южнее в культурах эпохи раннего металла.

Заключение

В настоящее время не вызывает сомнений то, что художественно-культовые традиции носителей нижнеамурских неолитических культур занимают особое место в первобытном искусстве Северной Евразии. Эти весьма ранние самобытные традиции нашли выражение в различных формах и вариантах, прежде всего в круглой объемной скульптуре, а также религиозно-мифологических образах известных петроглифов региона. Исключительно важным стало выявление на самых ранних стадиях неолита на ниж- нем Амуре архаического полиэйконического и полисемантического искусства (подробнее см.: [Медведев, 2001]). Обращает на себя внимание ситуация с изучением неолитических культур соседних регионов – Среднего Приамурья и Приморья. В первом из них количество обнаруженных предметов искусства, культа довольно скромное, аналогии с нижнеамурским почти не прослеживаются. В Приморье главным объектом творчества были представители водной фауны, хотя также найдены плоские скульптурные изображения наземных животных и человека (камень, кость) [Бродянский, 2012]. Передовой уровень развития материальной и духовной сферы заметно выделяет носителей осиповской культуры на нижнем Амуре (XII–IX тыс. до н.э.) на фоне их близких и дальних современников, что позволяет считать осиповцев творцами «рыболовческой протоцивилизации».

Хотя исследуемое жилище 1 на о-ве Сучу принадлежит к заметно более поздней, чем осиповская, ма-лышевской культуре (конец V – начало IV тыс. до н.э.), в скульптурках из его святилища нетрудно заметить сохранившуюся древнюю (осиповскую) манеру передачи антропозооморфных образов: объемность, по-лисемантичность, двуполость фаллических изображений. В материалах раскопок представлено далеко не все, что находилось в жилище, когда оно было обитаемо. Но даже то, что дошло до нас, несет важную информациею, в т.ч. неизвестную ранее. Прежде всего это уникальное керамическое «ожерелье». Вероятнее всего, оно принадлежало отправителю культовых церемоний и хранителю сакрального места – святилища в жилище. Это мог быть шаман-колдун, на что указывают другие найденные культово-церемониальные предметы – лабретки и кувшинчик. Согласно этнографическим сведениям, у некоторых народов тихоокеанского севера во время религиозных обрядов лабретки прикрепляли к декоративным маскам. У отправителя ритуалов в жилище 1 (святилище), кроме «ожерелья» на шее (не исключено также, что оно крепилось к одежде (поясу)), могла быть на лице маска, выполненная из коры или дерева, с каменными лабретками. Ему же, вполне вероятно, принадлежал миниатюрный кувшинчик без следов использования в быту, предназначавшийся для стимулирующего или пьянящего напитка, который выпивал исполнитель обрядовых действий.

Важная религиозно-мифологическая функция в жилище, должно быть, отводилась керамическому скульптурному изображению женщины, занимавшему, как и «ожерелье», укромное место в небольшой ямке святилища. Скульптурка находилась в жилище, судя по всему, длительное время, возможно, с момента его строительства. Очевидно, ей принадлежала роль прародительницы, приносящей благополучие.

Исследование выполнено в рамках проекта «Многообразие и преемственность в развитии культур в эпохи камня, палеометалла и Средневековья в дальневосточном и тихоокеанском регионах Евразии» (FWZG-2022-0004).

Список литературы Керамическое "ожерелье" - культово-обрядовая реалия нижнеамурского неолита

- Бродянский Д.Л. Водная фауна в древнем искусстве Приморья // Археолого-этнографические исследования Северной Евразии: от артефактов к прочтению прошлого. – Томск: Аграф-Пресс, 2012. – С. 75–77.

- Деревянко А.П., Медведев В.Е. Исследование поселения Гася: предварительные результаты, 1989–1990 гг. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 1995. – 64 с.

- Деревянко А.П., Медведев В.Е. К тридцатилетию начала стационарных исследований на острове Сучу (некоторые итоги) // История и культура Востока Азии: мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию со дня рожд. В.Е. Ларичева (Новосибирск, 9–11 дек. 2002 г.). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – Т. 2. – С. 53–66.

- Дьяков В.И. Приморье в эпоху бронзы. – Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 1989. – 296 с.

- Ларичев В.Е. Неолит и бронзовый век Кореи // Сибирь, Центральная и Восточная Азия в древности: Неолит и эпоха металла. – Новосибирск: Наука, 1978. – С. 9–87.

- Медведев В.Е. Новые сюжеты в искусстве нижнеамурского неолита и связанные с ними представления древних // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 3. – С. 56–69.

- Медведев В.Е. Проблема истоков некоторых скульптурных и наскальных образов в первобытном искусстве юга Дальнего Востока и находки, относящиеся к осиповской культуре на Амуре // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2001. – № 4. – С. 77–94.

- Медведев В.Е. Амурские чуринги // Гуманитарные науки в Сибири. – 2002. – № 3. – С. 11–15.

- Медведев В.Е. Неолитические культовые центры в долине Амура // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2005. – № 4. – С. 40–69.

- Медведев В.Е. Скульптурные изображения с острова Сучу // Древности по обе стороны Великого океана: К 70-летию выдающегося Мастера дальневосточной археологии В.Е. Медведева. – Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2011. – С. 8–15. – (Тихоокеанская археология; вып. 21).

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Междисциплинарные исследования материалов поселения Сучу (1973 год, раскоп II, жилище 1) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 2. – С. 3–13.

- Окладников А.П. Петроглифы нижнего Амура. – Л.: Наука, 1971. – 335 с.

- Окладников А.П., Медведев В.Е., Филатова И.В. Первые стационарные исследования с получением радиоуглеродных дат на острове Сучу (1972 г.) // Археология, этнография, антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 3. – С. 50–63.

- Соловьев А.И., Соловьева Е.А. Догу в ритуальной практике эпохи дзёмона // Горизонты тихоокеанской археологии. – Владивосток: Изд-во Дальневосточ. федерал. ун-та, 2011. – С. 47–77.

- Шевкомуд И.Я., Яншина О.В. Начало неолита в Приамурье: поселение Гончарка-1. – СПб.: МАЭ РАН, 2012. – 270 с.

- Okladnikov A. Ancient Art of the Amur Region. – Leningrad: Aurora, 1981. – 160 p.