Керамика донгальского типа поселения Калиновка II (лесостепной Алтай)

Автор: Федорук А.С., Иванов Г.Е., Степанова Н.Ф.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты изучения керамики донгальского типа заключительного этапа бронзового века поселения Калиновка II. В ходе исследования выполнялся анализ форм сосудов, техники орнаментации, орнаментальных схем, исходного сырья и формовочных масс. Большинство сосудов относится к сильнопрофилированным горшкам, значительно реже встречаются средне- и слабопрофилированные горшки, а также сосуды баночного типа. Орнаментировалась только верхняя треть сосуда, преимущественно верхняя зона шейки. На фрагментах коллекции зафиксировано использование семи приемов нанесения орнамента: налеп, насечка, штампование, пальцевая техника, прочерчивание, вдавления и выдавливания. Отмечено 22 разновидности мотивов орнамента. Наиболее часто встречаются горизонтальный валик с пояском из наклонных насечек, оттисков гладкого штампа или оттисков пальцев, горизонтальный валик без дополнительного декора. Среди орнаментальных композиций преобладают узоры, состоящие из одного, реже двух различных мотивов. Анализ исходного сырья показал, что преобладают сосуды, изготовленные из среднеожелезненной глины низкой пластичности. Выявлено три рецепта составления формовочных масс: глина + шамот + органика, глина + дресва + органика; глина + дресва + шамот + органика. Преобладает традиция добавления шамота, зафиксировано смешение навыков в использовании минеральных примесей, к необычным относится рецепт глина + дресва + органика. Сравнение донгальской керамики поселения Калиновка II с материалами поселений степного и лесостепного Алтая (Жарково-3, Рублево-6) показывает значительное сходство по технологии изготовления, формам сосудов, орнаменту. С однотипной керамикой Центрального Казахстана, в первую очередь поселения Донгал, сближает сходство орнамента, а также наличие рецепта, отражающего смешение культурных традиций в использовании минеральных примесей. В целом донгальская керамика поселения Калиновка II, как и других памятников Алтая и Казахстана, отражает единые процессы, происходившие на этих территориях, взаимопроникновение и контакты населения.

Бронзовый век, донгальский тип керамики, степной и лесостепной алтай, поселение, керамика, орнамент, историко-культурный подход, исходное сырье, формовочные массы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146476

IDR: 145146476 | УДК: 903.02 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0778-0786

Текст научной статьи Керамика донгальского типа поселения Калиновка II (лесостепной Алтай)

Настоящая работа является продолжением публикации результатов исследования материалов поселения Калиновка II [Иванов, 1988; 2000а; 2000б; 2016; Кирюшин, Иванов, Удодов, 1990; Кирюшин и др., 2004; 2005; 2006; 2007а; 2007б; Иванов, Федорук, 2005; Вальков, Иванов, Федорук, 2022].

В общей сложности коллекция керамики памятника состоит из 6 308 фрагментов и 15 развалов сосудов, 19,8 % (1 240 фрагментов и 10 развалов) из которых орнаментировано. Фрагментов венчиков в коллекции 799 единиц, из них орнаментировано 549 единиц (8,7 % коллекции фрагментов, без развалов сосудов), не орнаментировано – 250 (4,0 %). Фрагментов тулов насчитывается 5 153 единицы, в том числе с орнаментом 660 (10,5 %), без орнамента 4 493 (71,2 %). Придонных частей в коллекции 285 единиц, в том числе орнаментированных 31 (0,5 %) и без орнамента 254 (4,0 %). Днищ сосудов в коллекции – 71 единица (1,1 %), все они без орнамента.

В комплексе выделяются группы посуды андро-новской, черкаскульской и саргаринско-алексеев-ской культур, а также фрагменты сосудов донгаль-ского типа.

Целью настоящей работы является представление результатов исследования группы посуды донгальского типа. Данная серия представлена 127 фрагментами, не менее чем от 100 сосудов, а также одним развалом сосуда, что составляет 2,0 % от общего количества фрагментов в коллекции. Основная часть керамики данного типа происходит из больших, с глубокими котлованами, двухкамерных жилищ 1 и 3, располагавшихся на самой высокой части мыса, вдоль кромки леса (ЮЗ и СЗ часть раскопа) и из межжилищного пространства между ними. На остальной части раскопа встречены мелкие фрагменты, не образующие скоплений.

Методика исследования

Изучение керамической коллекции проведено по ранее отработанной авторами методике, включающей в себя исследование форм, техники орнаментации, орнаментальных схем, а также исходного сырья и формовочных масс сосудов. При анализе формы и орнаментации керамики использовалась методика В.Ф. Генинга [1973, с. 115–116]: подсчеты велись по отдельным элементам орнамента, а поверхность сосуда рассматривалась как совокупность отдельных зон, что позволило более детально отразить специфику орнаментации комплекса. Технико-технологический анализ выполнен в рамках историко-культурного подхода по методике А.А. Бобринского [Бобринский, 1978; 1999; Цет-лин, 2012]. Исследованы образцы от 50 сосудов. Основная задача в исследовании сводилась к выявлению специфики культурных традиций в отборе исходного сырья и подготовке формовочных масс. Рассматривались вопросы выделения культурных традиций; выявления местных и неместных традиций и определение признаков их смешения. Исследования изломов и поверхностей образцов проводились с помощью бинокулярных микроскопов МБС-10 и Stemi-2000-С. При изучении исходного сырья устанавливалась степень ожелезненности глин, характер содержащихся в них грубых примесей, использования одной или двух глин. Для определения степени ожелезненности глин они дополнительно нагревались в окислительной среде в муфельной печи при температуре 850°С.

Результаты исследования

Формы и орнаментация

В 106 случаях, когда размеры фрагментов позволяют, можно определить форму сосудов: основная часть фрагментов относится к горшкам. При этом

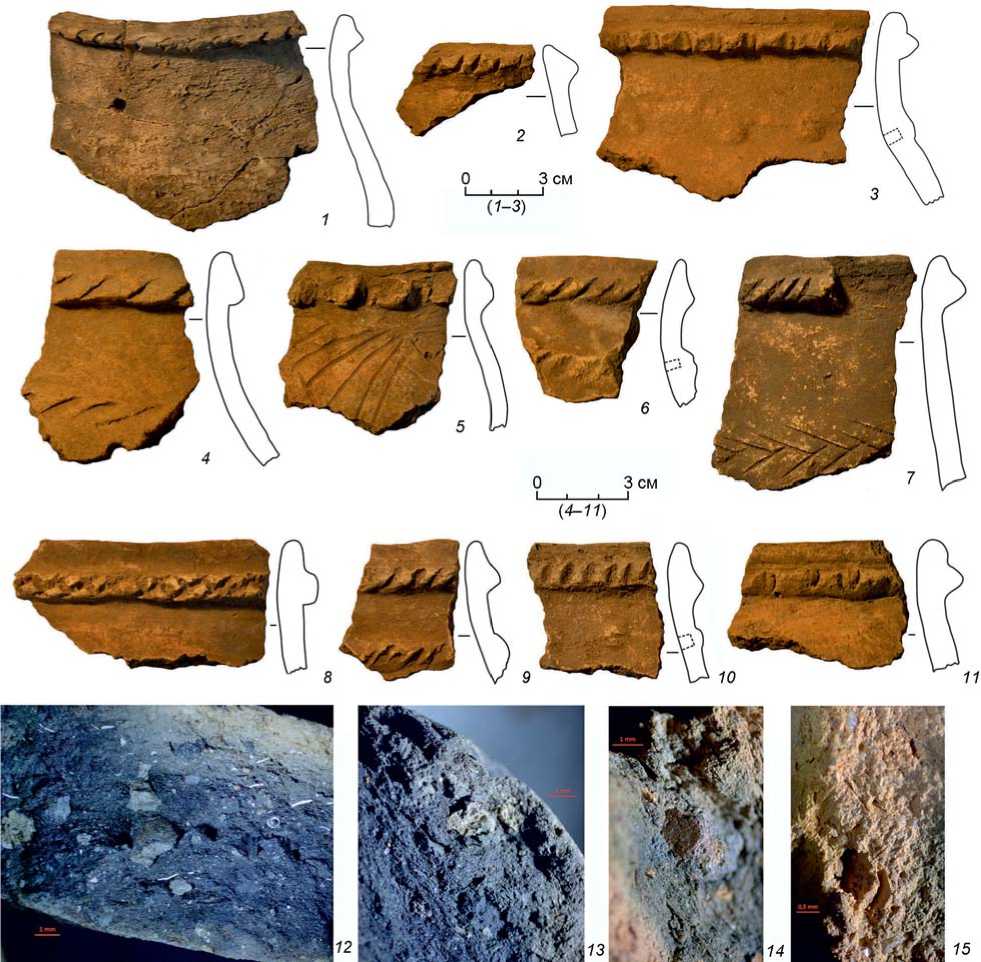

Рис. 1. Донгальская керамика с шамотом поселения Калиновка II.

1–11 – фото образцов; 12–15 – микросъемка образцов с помощью микроскопа Stemi-2000-С.

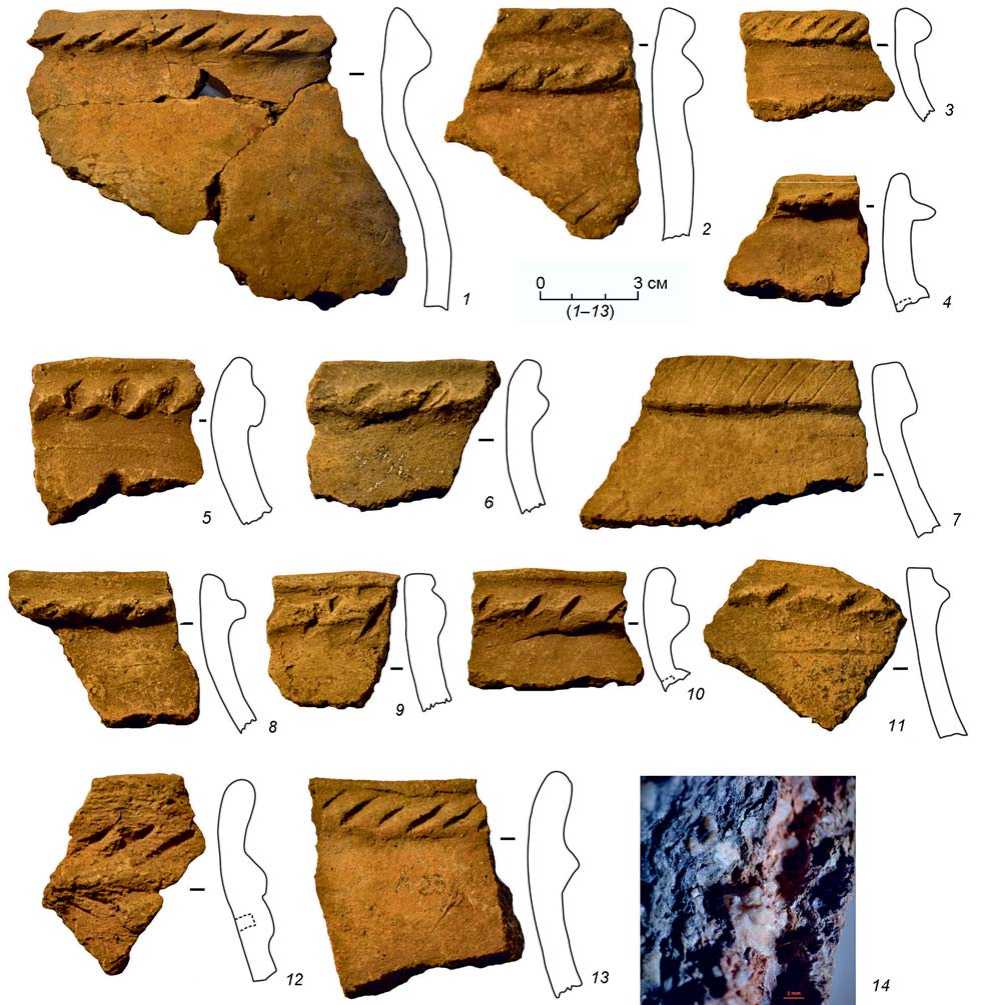

по степени профилировки к варианту сильнопро-филированных горшков относится 67,9 % сосудов (рис. 1, 1 , 3 , 6 , 9 ; 2, 1 , 3 , 5 , 6 , 10 , 11 , 13 ), к среднепро-филированным – 11,3 % (рис. 1, 5 ; 2, 2 , 4 , 12 ), к сла-бопрофилированным – 9,5 % (рис. 1, 4 , 7 , 10 , 11 ; 2, 8 , 9 ). Двенадцать черепков происходит от баночных сосудов закрытого типа (11,3 %) (рис. 1, 2 , 8 ; 2, 7 ).

Основной зоной орнаментации является верхняя зона шейки (55,9 %). Реже украшалась область перехода от шейки к плечикам (28,7 %) и плечики (14,7 %). Орнамент на тулове зафиксирован только в одном случае. Отмечается использование семи приемов нанесения орнамента: налеп (присутствует на всех фрагментах – доля среди всех техник ор-780

наментации в группе – 44,2 %), насечка (22,8 %), штампование (17,8 %), пальцевая техника (9,9 %), выдавливание (4,1 %). Кроме того, дважды встречено прочерчивание и один раз вдавления. На посуде группы отмечено 22 разновидно сти мотивов орнамента. Наиболее часто встречаются горизонтальный валик с пояском из наклонных насечек (33,4 %), оттисков гладкого штампа (10,7 %) или оттисков пальцев (10,7 %), горизонтальный валик без дополнительного декора (10 %). Относительно часто в орнаменте использован горизонтальный ряд жемчужника (6,7 %), горизонтальные валики (4 %) или воротнички (4,7 %) с поясками из наклонных оттисков гребенчатого штампа, го-

Рис. 2. Донгальская керамика поселения Калиновка II.

1–11 – с дресвой и шамотом; 12 – с шамотом; 13 , 14 – с дресвой; 1–13 – фото образцов; 14 – микросъемка образца с помощью микроскопа Stemi-2000-С.

ризонтальные валики с пальцевыми защипами (4 %). Остальные мотивы зафиксированы не более одного-двух раз.

В связи с высокой степенью фрагментации керамики группы говорить об орнаментальных композициях достаточно сложно. Однако на имеющихся в коллекции крупных фрагментах верхних частей сосудов преобладают узоры, состоящие только из одного (65,6 %), реже двух различных мотивов (29,5 %). Кроме того, дважды отмечено использование трех различных мотивов и единожды одного мотива, повторенного два раза.

Исходное сырье

Для изготовления керамики использовались ожелезненные глины: среднеожелезненные (86 %) и слабоожелезненные (14 %). Среднеожелезнен-ные глины имеют незначительные отличия по цвету. Исходное сырье различается по пластичности: пластичное (26 %), среднепластичное (12 %) и низкопластичное (62 %). Особенность коллекции состоит в наличии в исходном сырье очень мелкого кварцевого песка в большой концентрации (рис. 1, 15). Частицы диаметром около 0,1 мм и меньше, иногда немного крупнее и как исключение встреча- ются отдельные включения диаметром 0,5 и 1 мм. Концентрация песка от 1:4-5 до 1:3 и 1:2. Из других естественных примесей в 36 % образцов зафиксированы единичные включения бурого железняка, изредка встречаются серые мягкие включения. В девяти образцах (18 %) встречены обломки раковины мелкой улитки. Особенно много их в трех сосудах (рис. 1, 12; 2, 12). Большое сходство состава и размерности песка свидетельствует о похожих источниках. Однако различия по ожелезненности и количеству песка говорят о том, что сырье брали неодновременно и из разных мест, возможно, расположенных поблизости, на берегу водоема. К числу необычных относятся сосуды с обломками раковины улитки и из слабоожелезненных глин (рис. 1, 8, 12-14; 2, 12). Два сосуда имеют по два необычных признака. Присутствие в исходном сырье значительного количества обломков раковины улитки и мелкого песка указывает на сходство этого сырья с илистыми глинами [Цетлин, 2012, с. 88].

Формовочные массы

Зафиксировано три рецепта: 1) глина + шамот + + органика - 54 % (рис. 1; 2, 12 ), 2) глина + дресва + + органика - 2 % (рис. 2, 13 , 14 ), 3) глина + дресва + шамот + органика - 44 % (рис. 2, 1-11 ). Размер частиц шамота от 1 до 3 мм, преимущественно около 1 мм. Размер частиц дресвы также от 1 до 3 мм, обычно ок. 1 мм. В ряде случаев в формовочную массу одного сосуда добавляли шамот от разных сосудов, о чем свидетельствуют различия по ожелезненности (наряду со среднеожелезненным шамотом есть и слабоожелезненный) и составу естественных примесей. Достаточно часто использовался шамот из низкопластичного сырья с очень мелким кварцевым песком аналогичным тому, из которого изготовлена большая часть сосудов дон-гальского типа с поселения Калиновка II. Иногда в шамоте фиксировался шамот или дресва.

Рецепт 3 разделен на три подвида по концентрации дресвы и шамота: 1) глина + шамот + дресва + органика (10 %), который объединяет сосуды с концентрацией дресвы и шамота от 1:4-5 до 1:5-6; 2) объединяет образцы с концентрацией шамота 1:4-5 и дресвы 1: 6-8 (20 %); 3) объединяет образцы с концентрацией дресвы 1:3-4, 1:4-6 и концентрацией шамота 1:7 (14 %).

Обсуждение результатов

Анализируя полученные данные, отметим, что низкая концентрация дресвы (1:6-8) может быть объяснена двумя причинами: отмиранием традиции или попаданием частиц дресвы из шамота. Сложнее объяснить низкую концентрацию шамота в рецептах, включающих одновременно шамот 782

и дресву. Вероятнее всего, это связано с новым населением, добавлявшим в формовочные массы дробленый камень, которое осваивало новые территории и вступало в контакты с местным населением, применявшим шамот. Изучение технологии изготовления древней керамики с территории Алтая выявило зависимость в выборе минеральных примесей от ландшафтных зон и удаленности от горной местности [Степанова, 2015; 2017]. Материалы поселения Калиновка II не являются исключением. Для территории, где расположен памятник, характерно использование шамота, что и подтверждается результатами изучения донгальской коллекции (шамот выявлен в 98 % сосудов исследованной серии). Фиксируется смешение культурных традиций в выборе минеральных примесей. Отметим, что рецепты с одной дресвой (без шамота) составляют всего 2 %, а смешение навыков (шамот + дресва) фиксируется в 44 %. Однако в 20 % этих образцов, дресвы выявлено минимальное количество, которое не могло повлиять на качество сосудов. Это позволяет утверждать, что имелось как смешение населения из разных ландшафтных зон через контакты, так и вытеснение принесенной традиции местной, т.е. заменой дресвы на шамот. Наличие в ряде случаев шамота из такой же низкопластичной глины, из которой изготовлено большинство сосудов, говорит о местной устойчивой традиции в выборе исходного сырья.

Сравнивая коллекции донгальской керамики с поселений Калиновки II, Жарково-3 и Рублево-6, отметим различия в выборе сырья: на Жарково-3 и Рублево-6 предпочитали пластичные глины в отличие от Калиновки II. Вероятнее всего, это связано с местными особенностями глин. К общим чертам для всех трех коллекций относится использование преимущественно среднеожелезненного сырья, отсутствие изделий из неожелезненных глин. На всех трех поселениях отмечено незначительное количество рецептов с использованием одной дресвы, но на Калиновке II их совсем мало (см. таблицу ). Сосуды с добавлением только шамота преобладают на Калиновке II и Жарково-3, а количество рецептов с шамотом и дресвой в коллекции Калиновки II больше, чем на Жарково-3, но меньше, чем на Рублево-6 (см. таблицу ).

Анализируемая серия керамики чрезвычайно близка донгальской, происходящей с других единовременных памятников региона. При этом сходство проявляется как по технологии изготовления, формам сосудов, так и по декору. Например, в сравнении с одной из наиболее представительных в регионе донгальской коллекцией керамики поселения Жарково-3 [Папин и др., 2016], сходство проявляется по большинству анализируемых

Сравнительная характеристика керамических коллекций донгальских комплексов степного и лесостепного Алтая

Значительна степень сходства изученной серии керамики Калиновки II с материалами поселения Донгал (Центральный Казахстан), по материалам которого В.Г. Ломаном и был выделен т.н. «донгаль-ский тип» керамики, датирующийся VIII в. до н.э. и относящийся к заключительному этапу существования саргаринско-алексеевской культуры [Ломан, 1987]. Это проявляется в первую очередь в орнаментации сосудов – наличие специфических, маркирующих донгальскую керамику валиков (узких, острореберных, подтреугольных в сечении, зачастую расположенных под самым венчиком сосуда), а также присутствие сосудов, орнаментированных двумя валиками. При этом в составлении рецептов формовочных масс фиксируется сходство в выборе минеральных примесей (преобладание в коллекции поселения Донгал сосудов, изготовленных по рецепту, отражающему смешение культурных традиций в выборе минеральных примесей «дресва + шамот + навоз» – 55,2 %) [Ломан, 1991].

Сопоставляя результаты анализа донгальской керамики поселения Калиновка II с материалами поселений Бакыбулак, Каратал-1, -2, Едрей-2 (Центральный Казахстан) (с определенной долей условности, поскольку опубликованные данные этих памятников содержат обобщенные сведения по результатам технико-технологического исследования совокупности керамики периода поздней бронзы, а иногда и раннего железного века) можно отметить, что на поселениях Казахстана преобладает традиция использования дресвы в качестве минеральной примеси (от 49 до 74,4 %) и навоза как органической добавки [Бейсенов, Ломан, 2009]. При этом отмечаются схожие предпочтения гончаров в отборе исходного сырья (преобладание изделий из ожелезненных глин).

Заключение

Исследованная серия керамики поселения Ка-линовка II по всем анализируемым направлениям (морфология, орнаментация, технология изготовления) близка донгальской посуде других крупных поселений лесостепного и степного Алтая 784

(Жарково-3, Рублево-6). Наибольшее сходство прослеживается с керамикой поселения Жарко-во-3, вплоть до близких количественных соотношений исследованных параметров. Значительное сходство морфологии и орнаментации сосудов отмечается и с материалами памятников Центрального Казахстана. По технологии изготовления наибольшее сходство отмечаются с керамикой поселения Донгал: преимущественное использование ожелезненных глин, значительная доля сосудов, изготовленных по рецептам, отражающим смешение культурных традиций (дресва + шамот). В то же время на по селениях Бакыбулак, Кара-тал-1, -2, Едрей-2 отмечается преобладание традиции использования дресвы в качестве минеральной примеси.

Подводя итог, отметим, что результаты исследования донгальских серий керамики поселений степного и лесостепного Алтая показывают наличие процесса смешения населения с разными традициями гончарного производства и вытеснение принесенной традиции использования дресвы местной, шамотной. Преимущественное использование шамота на алтайских памятниках и дресвы на казахстанских, вероятно, связано с локальными традициями. Отмечаемое как на Алтае, так и в Казахстане наличие донгальских сосудов, изготовленных с применением одновременно дресвы и шамота, указывает на единые процессы, происходившие на этих территориях в рассматриваемый период, взаимопроникновение и контакты населения.

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Список литературы Керамика донгальского типа поселения Калиновка II (лесостепной Алтай)

- Бейсенов А.З., Ломан В.Г. Древние поселения Центрального Казахстана. – Алматы: Iнжу-Маржан, 2009. – 264 с.

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. – М.: Наука, 1978. – 272 с.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. – Самара: Изд-во Самарского пед. ун-та, 1999. – С. 5–109.

- Вальков И.А., Иванов Г.Е., Федорук А.С. Изделия из кости и рога с поселения бронзового века Калиновка II // Теория и практика археологических исследований. – 2022. – Т. 35, № 2. – С. 37–49.

- Генинг В.Ф. Программа статистической обработки керамики из археологических раскопок // СА. – 1973. – № 1. – С. 114–135.

- Иванов Г.Е. К вопросу об абсолютной и относительной хронологии памятников с валиковой керамикой степного Алтая // Хронология и культурная принадлежность памятников каменного и бронзового веков Южной Сибири. – Барнаул: Изд. ИИФиФ; Алтайск. гос. ун-т, 1988. – С. 101–104.

- Иванов Г.Е. Жилище эпохи бронзы с поселения Калиновка II // Сохранение и изучение культурного наследия Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2000а. – Вып. XI. – С. 146–149.

- Иванов Г.Е. Свод памятников истории и культуры Мамонтовского района (к 220-летию с. Мамонтово). – Барнаул: Алтайский полиграфический комбинат, 2000б. – 160 с.

- Иванов Г.Е. Алтайская деревня на перекрестках истории: летопись Мамонтовского района. – Барнаул: Азбука, 2016. – 516 с.

- Иванов Г.Е., Федорук А.С. Керамический комплекс поселения Калиновка II // Актуальные проблемы археологии, истории и культуры. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. педагог. ун-та, 2005. – Т. 2. – С. 59–67.

- Кирюшин Ю.Ф., Иванов Г.Е., Удодов В.С. Новые материалы эпохи поздней бронзы лесостепного Алтая // Проблемы археологии и этнографии Южной Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1990. – С. 104–128.

- Кирюшин Ю.Ф., Иванов Г.Е., Шамшин А.Б., Папин Д.В., Редников А.А., Федорук А.С. Продолжение исследований на поселении Калиновка II // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – Т. 12. – №1. – С. 350–352.

- Кирюшин Ю.Ф., Иванов Г.Е., Шамшин А.Б., Папин Д.В., Федорук А.С. Предварительные итоги исследования поселения Калиновка II // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. – Т. 10. – С. 269–273.

- Кирюшин Ю.Ф., Иванов Г.Е., Шамшин А.Б., Папин Д.В., Федорук А.С. Исследования в Восточной Кулунде // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – Т. 11. – С. 329–332.

- Кирюшин Ю.Ф., Иванов Г.Е., Шамшин А.Б., Папин Д.В., Федорук А.С., Раиткин С.С., Тырышкина Ю.Ю. Новые материалы эпохи бронзы с поселения Калиновка II в Кулундинской степи // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007а. – Т. 13. – С. 260–263.

- Кирюшин Ю.Ф., Иванов Г.Е., Шамшин А.Б., Папин Д.В., Федорук А.С., Редников А.А. Некоторые итоги исследования поселения Калиновка II // Полевые исследования в Верхнем Приобье и на Алтае. 2006 г.: Археология, этнография, устная история. – Барнаул: Барнаул. гос. педагог. ун-т, 2007б. – Вып. 3. – С. 26–33.

- Ломан В.Г. Донгальский тип керамики // Вопросы периодизации археологических памятников Центрального и Северного Казахстана. – Караганда, 1987. – С. 115–129.

- Ломан В.Г. Особенности гончарной технологии эпохи поздней бронзы Центрального Казахстана // КСИА. – 1991. – Вып. 203. – С. 47–53.

- Папин Д.В., Ломан В.Г., Степанова Н.Ф., Федорук А.С. Результаты технико-технологического анализа керамического комплекса поселения эпохи поздней бронзы Рублево-VI // Теория и практика археологических исследований. – 2015. – Вып. 2 (12). – С. 115–143.

- Папин Д.В., Федорук А.С., Ломан В.Г., Степанова Н.Ф. Керамический комплекс поселения эпохи поздней бронзы Жарково-3 // Теория и практика археологических исследований. – 2016. – Вып. 3 (15). – С. 102–125.

- Степанова Н.Ф. Культурные традиции в выборе исходного сырья и минеральных примесей при изготовлении керамики по материалам горных, предгорных, степных и лесостепных районов Алтая // Самарский научн. вестн. – 2015. – № 4 (13). – С. 90–95.

- Степанова Н.Ф. Особенности исходного сырья из горных и лесостепных районов Алтая и сопредельных территорий (по материалам керамических комплексов эпохи неолита - раннего железного века) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. 23. – С. 401–404.

- Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. – М.: ИА РАН, 2012. – 384 с.