Керамика городища эпохи раннего железа Барсов городок III/6 в Сургутском Приобье: технико-технологический анализ

Автор: Селин Д.В., Чемякин Ю.П., Мыльникова Л.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты технико-технологического исследования керамики кулайской культуры с памятника Барсов городок III/6 (урочище Барсова гора, правый берег р. Оби, Ханты-Мансийский а.о. Тюменской обл.). Представлены характеристика городища, описание стратиграфических отложений, планиграфии и устройства жилищ. Проведены бинокулярная микроскопия имеющихся на свежих поперечных и продольных изломах фрагментов сосудов следов-признаков и их последующее сравнение с таковыми экспериментальной коллекции. Изучение образцов 50 изделий показало, что консервативная тенденция характерна для субстратных навыков труда гончаров. Это проявилось в использовании однообразного исходного пластичного сырья, которое добывалось в пределах одного района, вблизи водоемов, а также приемов конструирования начина по донно-емкостной или, возможно, емкостно-донной программе наращивания лент по кольцевой траектории. Полое тело сосудов создавалось при помощи лент с боковым их наложением. Вариативны приспособительные навыки. Выявлены четыре смешанных рецепта формовочных масс, которые составляют 1/5 часть от общего количества зафиксированных рецептов: глина + дресва + шамот; глина + дресва + жидкая органика; глина + + шамот + песок; глина + дресва + песок; и два несмешанных: глина + дресва; глина + шамот. Неустойчива механическая обработка поверхности: выделены 16 вариантов технологических приемов и их сочетаний. Гончарная технология отражает разнообразные приемы изготовления посуды на разных ступенях производства. Наличие однокомпонентных рецептов свидетельствует о проживании на поселении групп мастеров, которые придерживались разных гончарных традиций. Посуда, изготовленная на основе смешанных рецептов, позволяет сделать вывод о смешении гончарных традиций. Их носителями могли быть как монокультурные, так и разнокультурные группы гончаров с отличными друг от друга приемами и навыками изготовления посуды.

Ранний железный век, сургутское приобье, кулайская культура, керамика, технико-технологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146282

IDR: 145146282 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.2.072-083

Текст научной статьи Керамика городища эпохи раннего железа Барсов городок III/6 в Сургутском Приобье: технико-технологический анализ

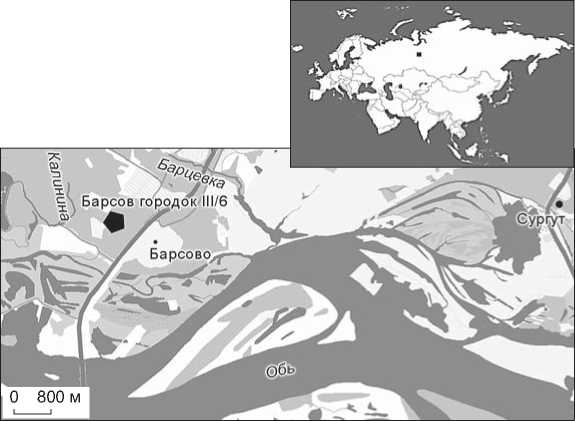

Урочище Барсова гора расположено на высоком правом берегу р. Оби между речками Барцевка и Калинка (Калинина) вблизи г. Сургут в Ханты-Мансийском а.о. Тюменской обл. (рис. 1). Здесь на участке площадью 6 км2 находится большое количество археологических памятников эпохи неолита – позднего Средневековья [Чемякин, Зыков, 2004, с. 6]. Огромный объем обнаруженных материалов, в частности керамики [Чемякин, 2008], позволяет проследить особенности гончарной технологии на разновременных объектах в пределах одного замкнутого ландшафта. Особый интерес вызывают керамические коллекции памятников кулайской культуры: они значительны по объему, а сама культура является наиболее изученной из всех археологических культур, представленных в материалах Барсовой горы.

Долгое время Сургутское Приобье фактически было «белым пятном» на археологической карте России. В конце XIX в. на Барсовой горе проводи- ли раскопки В.Ф. Казаков и Ф. Мартин [Arne, 1935; Арне, 2005; Зыков, 2008]. В 1925 г. здесь под руководством С.А. Куклина и Н.Я. Павлова была осуществлена топосъемка городищ, среди которых могло быть и городище Барсов городок III/6.

Широкомасштабные археологические работы в урочище Барсова гора развернулись в 1971 г. в связи со строительством железнодорожного моста через Обь. В 1973–1974 гг. студентами физфака Уральского государственного университета под общим руководством Ю.П. Чемяки-на была проведена топосъемка отведенного под строительство участка Барсовой горы, включавшего и городище Барсов городок III/6. В 1974 г. М.В. Елькина произвела раскопки этого памятника. Раскопом площадью 525 м2 исследована внутренняя площадка городища, в нескольких местах изучена его оборонительная система. Вал вскрывался «частично, поскольку не содержал находок и покрыт деревьями» [Елькина, 1975, с. 3].

К настоящему времени выпущена серия работ, в которых приведены сведения о древнем гончарстве эпохи палеометалла на памятниках Барсовой горы [Барсова гора..., 2008; Дубовцева, Юдина, 2010, 2011; Зыков, 2008, 2012; Сериков, Чемякин, 1998; Чемя-кин, Зыков, 2004; Чемякин, 2008; Чемякин, Кокшаров, 1984, 1991; Посредников, 1969; и др.].

Цель исследования – представить реконструкцию формовочных масс, конструирования сосудов и обработки их поверхности. Анализ ступеней гончарного производства проведен на основе бинокулярной микроскопии (Leica М80) с последующим сравнением технологических следов-признаков, выявленных на изучаемых материалах и на экспериментальной коллекции.

Рис. 1. Расположение городища Барсов городок III/6.

Барсове,

Барсов городок'|||/6

0 800 м

Объем материалов, полученных в ходе исследования объектов урочища, позволяет реконструировать практически все стадии гончарного производства (см.: [Бобринский, 1978, 1994, 1999; Цетлин, 2012]) и проследить их динамику во времени. Городище Барсов городок III/6 – один из наиболее ранних кулайских памятников Сургутского Приобья, поэтому его керамика была выбрана нами для проведения технико-технологического анализа первой: результаты ее изучения позволят опираться на керамику этого памятника как эталонную и в дальнейшем сравнивать с ней другие керамические комплексы данного региона и сопредельных территорий (например, Новосибирского Приобья [Троицкая, 1979]).

Описание городища Барсов городок III/6

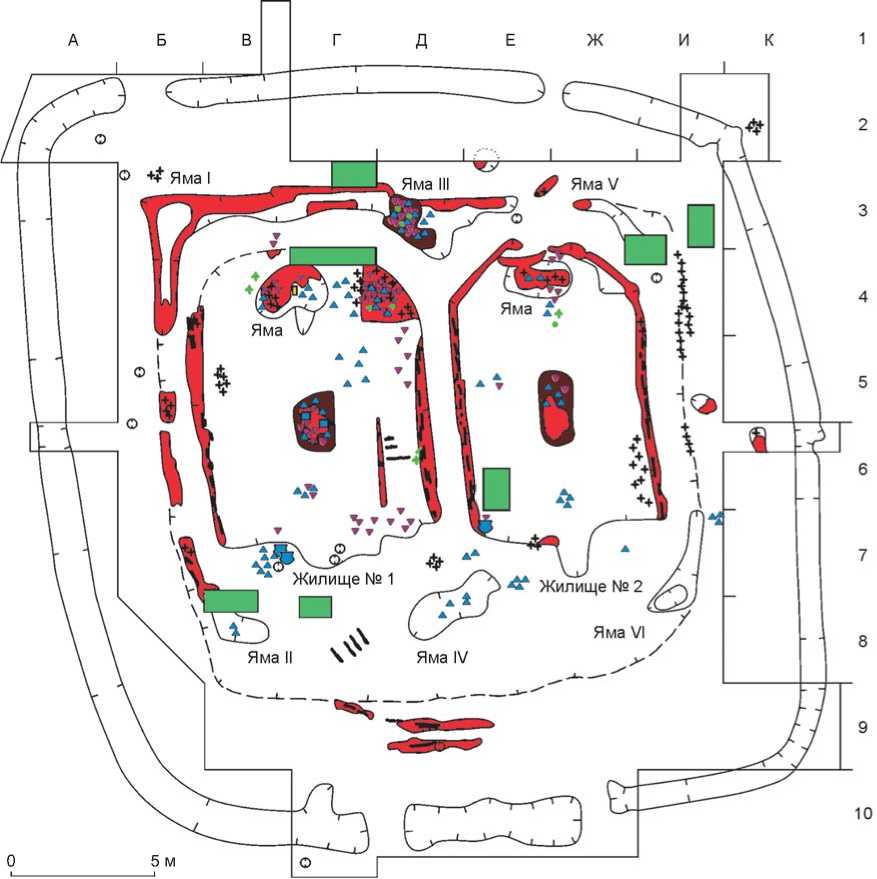

Памятник расположен на ровном залесенном участке, в 460 м от края берега протоки Утоплой, на высоте 33,5 м от уровня Оби. Его территория размерами 27 × 27 м имела форму параллелограмма, ориентированного почти по сторонам света (с отклонением на 10º к западу) (рис. 2). Городище окружали ров шириной 1 м, глубиной 0,3–0,5 м, а также вал шириной до 3 м, высотой 0,4–0,6 м. С южной стороны насыпь была несколько сглажена. Вдоль вала с внутренней стороны проходила неширокая (0,5 м) и неглубокая (5–10 см) канавка. В углах городища она приобретала вид подтреугольных ям глубиной 0,2–0,4 м. Выход с городища

а вб в

— —■г

+♦* д о е * ж

^ ▼з

и

• к

□ л

□ м

н

Рис. 2. Общий план городища Барсов городок III/6.

а – нераскопанный участок; б – очаг; в – прокал; г – сгоревшие деревянные плахи; д – угли; е – яма; ж – лом и изделие из бронзы; з – тигель; и – керамика; к – развалы сосудов; л – галька; м – зуб лошади; н – остатки подсыпки, завалинки.

находился в южной части. На внутренней площадке прослежены две обвалованные впадины размерами 12 × 8–9 м, окруженные канавками. Исследования проведены на площади 525 м2, были раскопаны полностью оба жилища и частично – оборонительная система.

Стратиграфия отложений следующая:

-

1. Современный почвенный слой – лесная подстилка и подзол. Мощность 0,05–0,15 м.

-

2. Культурный слой – желтая, серо-желтая супесь различных оттенков, на дне жилищ от серого до коричневого цвета; она заполняла котлованы жилищ и некоторые ямы. Средняя мощность 0,2–0,6 м.

-

3. Переотложенный желтый песок – остатки обсыпки жилищ и вала. Мощность 0,05–0,3 м. Без находок.

-

4. Погребенная почва – выщелоченный светло-серый песок (подзол). Мощность 0,05–0,2 м. Отделялся желтым песком обсыпки.

-

5. Материк – желтый песок.

-

6. Прокалы – песок красного цвета.

-

7. Очажный слой – рыхлая гумусированная бурая супесь с включениями угольков и пережженных костей. Мощность 0,05–0,35 м.

Ров, окружавший площадку городища, был заполнен светло-серым подзолом. М.В. Елькина отмечала, что его ширина в среднем 0,7–0,9 м, глубина – 0,5– 0,75 м от древней поверхности, стенки пологие, дно округлое*. Вал состоял из желтого песка с тонкими прослойками погребенного подзола. Ширина насыпи 3,0–3,5 м, высота 0,2–0,3 м от уровня погребенной почвы. В южной части городища в насыпи вала зафиксированы две параллельные полосы красного прокаленного песка с о статками углей от сгоревших конструкций (кв. Г–Е/9) (рис. 2). Длина полос ок. 3 м, ширина 0,3–0,4 м. Под насыпью расчищено также несколько ям, возможно, от столбов.

Вдоль внутренней границы вала с северной и западной сторон отмечена неглубокая прерывающаяся канавка шириной 0,5–0,7 м, глубиной 0,1–0,4 м, заполненная сверху подзолом, с прокаленным дном. Наибольшая глубина отмечена в северной части канавки. На внутренней площадке городища раскопаны остатки двух слегка углубленных подпрямоугольных жилищ, почти примыкавших друг к другу длинными стенами (расстояние между ними ок. 0,5 м) и ориентированных по линии С – Ю.

Размеры котлована жилища № 1 10,0 × 8,0 м, глубина 0,25–0,3 м от уровня древней поверхности. Выход в виде короткого коридора размерами 3 × 1 м, углубленного до уровня пола, находился в южной части. Посередине выхода зафиксированы, возможно, оставшиеся от столбов две ямки. В 1 м к западу от него находилась еще одна ямка, около которой стояли кверху дном два сосуда. Стенки котлована жилища слегка пологие, дно ровное. Рядом со стенами на дне прослежена прослойка темно-серой супеси толщиной 0,05–0,08 м. В центре, вокруг очага, она отсутствовала. Вдоль западной и восточной стенок котлована имелись следы сгоревших деревянных стен в виде полос ярко-красного прокаленного песка с древесным углем. Их ширина 0,5–0,7 м, толщина – 0,1–0,3 м.

Углы котлована в южной части почти прямые. Северная граница котлована из-за произраставших деревьев прослежена частично; углы в этой части были, вероятно, скругленные или скошенные. В северо-восточном углу выявлен уступ, вдававшийся прямым углом внутрь жилища. На нем сохранился слой погребенного подзола с интенсивным прокалом и вкраплениями древесного угля, насыщенный обломками тиглей (кв. Г–Д/4) (рис. 2). Заполнение котлована – серовато-желтый песок, слабо отличавшийся от материкового. По середине котлована находился подпрямоугольный очаг, вытянутый вдоль длинной оси жилища (кв. Г/5–6), линзовидный в разрезе. Его размеры 2,0 × 1,25 × 0,1 м. Заполнение очага представлено бурой гумусированной супесью с включениями кальцинированных костей и угольков. В нем обнаружены обломки тиглей, мелкие обожженные фрагменты керамики, расколотые и закопченные гальки. Под слоем находился прокал толщиной 0,05–0,1 м.

У северной стенки котлована (кв. В–Г/4) расчищена яма размерами 2,2 × 1,6 × 0,5 м. Ее стенки слегка покатые, дно ровное. На дне зафиксирована прослойка древесного угля толщиной 0,03–0,05 м. Заполнение ямы неоднородное: в верхней части – светло-серый подзол с прокалом, в средней и нижней – серовато-коричневая супесь с вкраплениями угольков. В заполнении найдены зубы лошади, обломки тиглей и керамики. Рядом с ямой (кв. В/4) обнаружены изготовленные из бронзы пластина с рельефными контурными изображениями двух животных и наконечник стрелы ку-лайского типа [Чемякин, 2008, рис. 79, 12, 37 ].

Около восточной стены котлована на полу зафиксированы сажистые черные полосы и участки прокаленного песка от сгоревших конструкций. Они располагались параллельно и перпендикулярно стене по стройки. В кв. Д/6 найдены две бронзовые пластинки.

Котлован жилища № 2 почти идентичен котловану № 1. Его размеры 10,0 × 6,5 м × 0,2–0,3 м, стенки слегка пологие, дно ровное. Коридорообразный выход (1,0 × 1,2 м) находился в южной части и был углублен до уровня котлована. На расстоянии 1 м к З от него расчищена ямка от столба. Рядом с выходом в котловане отмечено пятно прокаленного песка толщиной 0,06 м. На полу около стен котлована выявлена прослойка серой супеси толщиной 0,03–0,05 м, окрашенная менее интенсивно, чем в жилище № 1. Вдоль западной и восточной стенок котлована находились остатки сгоревших стен в виде полос прокаленного песка с включениями древесного угля шириной 0,5– 0,7 м, мощность 0,1–0,3 м. В юго-западном углу жилища под слоем прокаленного песка и древесного угля расчищен раздавленный сосуд.

Углы котлована в южной части почти прямые. Полукруглая (или со скошенными углами) северная стенка фиксировалась вверху по полосе прокала шириной 0,3 м и мощностью 0,1–0,2 м на поверхности погребенной почвы, а внизу – по про слойке серой супеси на дне котлована. В центре жилища находился углубленный на 0,1 м подпрямоугольный очаг (кв. Е–Ж/5–6) размерами 2,5 × 1,1 × 0,15 м, вытянутый по длинной оси жилища. Очажный слой в разрезе линзовидный, состоял из бурой гумусированной рыхлой супеси с включениями пережженных костей и угольков. Под ним зафиксирован прокал мощностью 0,06–0,08 м. В заполнении очага обнаружены облом-

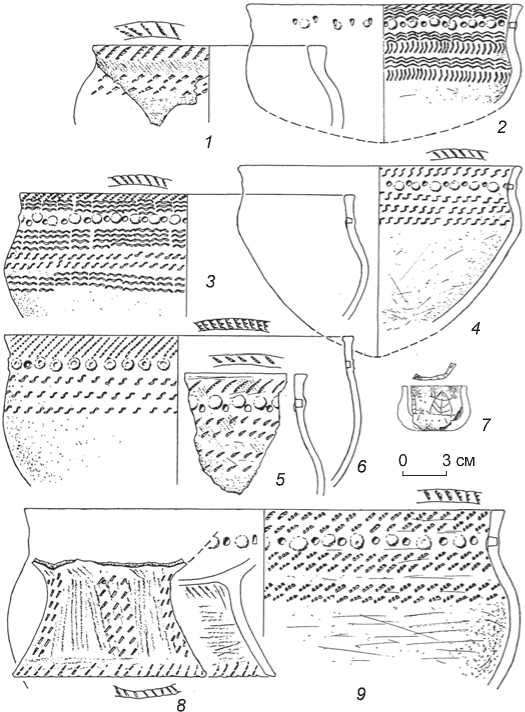

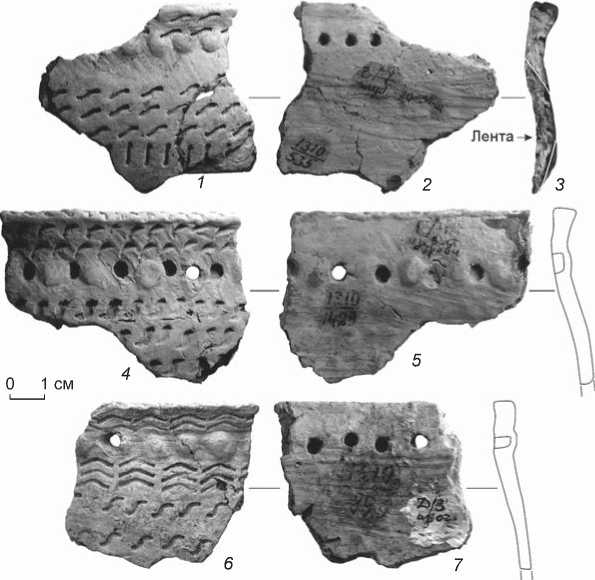

Рис. 3. Керамика кулайской культуры.

ки тиглей, мелкие обожженные фрагменты керамики, расколотые гальки.

Около северной стенки котлована выявлена яма (кв. Е–Ж/4), аналогичная яме в жилище № 1. В плане она подовальной формы, размерами 2,3 × 1,3 × 0,35 м. В разрезе яма полукруглая, была заполнена серо-желтой супесью и прокаленным песком; на дне прослежена черная углистая прослойка толщиной 0,05–0,07 м. В заполнении ямы найдены обломки тиглей и керамики. Рядом с ямой в кв. Ж/4 обнаружены бронзовые птицевидная и зооморфная фигурки, выполненные в стиле пло ского одностороннего литья [Чемякин, 2008, рис. 79, 2, 24 ], и обломок плоского бронзового кольца. В южной части жилища рядом с восточной стенкой на полу находились мелкие вкрапления угольков – следы сгоревших деревянных конструкций.

Стены обоих жилищ с внешней стороны были присыпаны песком, в результате снаружи образовались канавки и внешние ямы. М.В. Елькина отмечала, что «основание вала с внутренней стороны было укреплено деревом, от которого сохранились канавка с прокалом и угли» [1975, с. 18]*. Перед жилищами с южной стороны, т.е. напротив выходов, находилась свободная площадка шириной 4,5–5,0 м. Ямы у северных стен жилищ могли использоваться как в процессе бронзолитейного производства, так и во время ритуальных действий. Это предположение подтверждается наличием прокалов, углей и обломков тиглей в заполнении ям, а также предметов культового литья, наконечника стрелы и кусочков бронзы рядом с ними. Территория, на которой размещалось металлообрабатывающее производство, видимо, включала и уступ в северо-восточном углу жилища № 1. Там зафиксированы ок. 150 обломков тиглей и мощный прокал с включениями углей. Свыше 70 фрагментов тиглей найдено в центральном очаге жилища № 1 и рядом с ним. Еще одна бронзолитейная площадка, возможно, была связана с внешней ямой III, расположенной между жилищами в северной части (кв. Д/3). В этой яме выявлены мощная (до 0,45 м) линза очажного слоя и прокал под ней. В заполнении обнаружены более 200 фрагментов керамики, 200 обломков и 2 целых тигля с капельками бронзы, сплески бронзы, обломки поделки из глины, рыбьи кости, расколотые закопченные гальки. В жилище № 2 следов металлообработки намного меньше; они зафиксированы в яме и вокруг нее у северной стены, а также в центральном очаге.

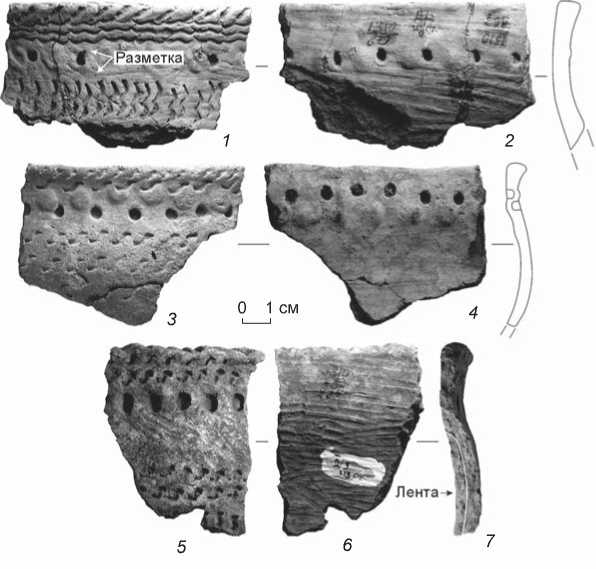

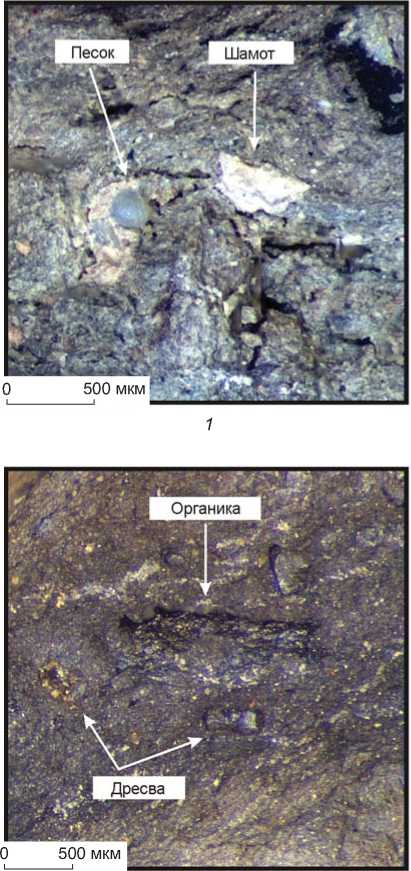

Рис. 4. Фрагменты керамики со следами обработки поверхности и конструирования полого тела.

1 – следы заглаживания пальцами, лощения и горизонтальной разметки на внешней поверхности; 2 – заглаживание внутренней поверхности гребенчатым орудием; 3 , 4 – заглаживание мягким материалом; 5 , 6 – заглаживание гребенчатым орудием; 7 – ленточный налеп с боковым наложением.

Во внешних ямах II на углу жилища № 1 (кв. В/8) и IV между постройками (кв. Д–Е/7–8) найдены большое количество обломков керамики и рыбьи кости. М.В. Елькина отмечала наличие двух проходов на городище с южной стороны, где насыпь вала почти не прослеживалась [1975, с. 18]. Их ширина 1,0 и 1,2 м.

Находки с городища включают керамику (рис. 3–5), обломки и целые тигли [Чемякин, 2008, рис. 78, 1–4 ], фрагменты глиняных фигурок, каменные и бронзовые изделия, в т.ч. предметы культового литья.

Предварительная обобщенная характеристика керамики сургутского варианта кулайской культуры ранее была опубликована одним из соавторов в обобщающей монографии [Там же, с. 84–86].

Результаты исследования

При раскопках городища обнаружены 1 853 фрагмента различных сосудов. Для технико-технологического анализа были отобраны образцы 50 сосудов, сохранивших технологические следы-признаки. Поверхности и изломы изделий исследовались с помощью бинокулярной микроскопии (рис. 6, 7).

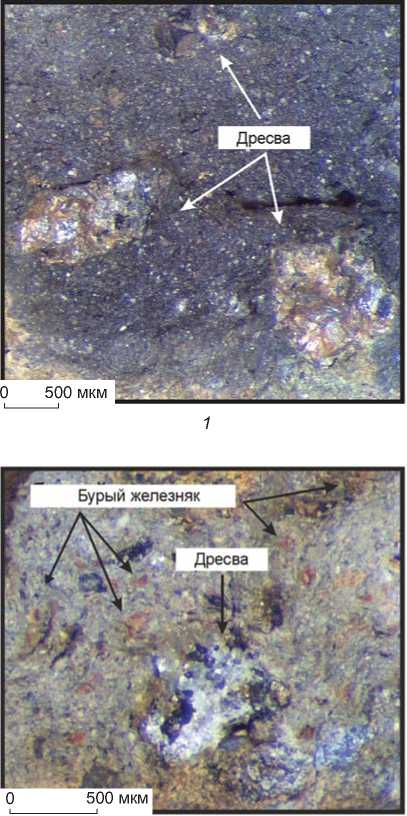

Формовочные массы керамики городища Барсов городок III/6 со стоят из ожелезненных глин низкой (70 %) и средней (30 %) степени запесочен-ности. Естественными примесями в исходном сырье являются бурый железняк – 54 % образцов (см. рис. 6, 3 ), отдельные мелкие пластинки слюды – 10, единичные включения растительной органики – 4, мелкий окатанный известняк – 2, крупные окатанные пес-

Рис. 5 . Фрагменты керамики со следами обработки поверхности и конструирования полого тела.

1 – заглаживание внешней поверхности гребенчатым орудием и лощение; 2 – заглаживание внутренней поверхности гребенчатым орудием; 3 – ленточный налеп с боковым наложением; 4 , 5 – заглаживание гребенчатым орудием; 6 – заглаживание пальцами;

7 – заглаживание внутренней поверхности гребенчатым орудием.

Рис. 6 . Микрофотографии участков формовочной массы керамики.

Искусственные примеси: 1 – дресва из гранитоидов; 2 – шамот и дресва; 3 – дресва из кварцитов и бурый железняк как естественная примесь в глине; 4 – шамот.

чинки – 2, отдельные кости рыб – 2 %. В формовочной массе 38 % образцов естественные примеси не обнаружены. Фракции бурого железняка окатанные (96 %) и угловатые (4 %). Они подразделяются на мелкие (38,5 %), мелкие и средние (19,2 %), разноразмерные (34,6 %) и крупные (7,7 %). Степень запесоченности и характер естественных примесей указывают на использование исходного пластичного сырья разных источников. Отсутствие каких-либо специфических примесей и достаточная однородность глины позволяют предполагать, что эти глинища располагались в пределах одного района, судя по наличию включений растительной органики, единичных крупных песчинок и костей рыб, вблизи водоемов.

Наличие в формовочной массе различных по форме фракций бурого железняка или их полное от- сутствие может отражать разные предпочтения при выборе сырья. Применение ожелезненных слабозапе-соченных глин с естественной примесью бурого железняка характерно для носителей археологических культур Барсовой горы начиная с эпохи неолита [Ду-бовцева и др., 2016, с. 63]. Разнообразие размерности фракций бурого железняка может быть связано с традицией предварительной обработки и очистки глины перед составлением формовочной массы, в результате чего крупные включения дробились на более мелкие. В пользу этой версии свидетельствуют фрагменты посуды, в формовочной массе которых не выявлены естественные примеси; они составляют 38 % от изученных образцов.

Искусственными компонентами формовочной массы являются органические и минеральные при-

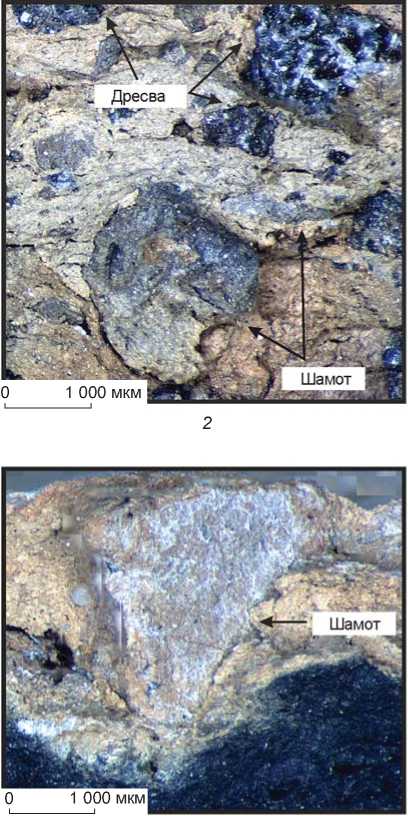

Рис. 7 . Микрофотографии участков формовочной массы керамики.

Искусственные примеси: 1 – песок и шамот; 2 – песок и дресва; 3 – органика и дресва; 4 – дресва, шамот и дресва в шамоте.

Песок

500 мкм | Дресва

меси (см. рис. 6, 7). Первые – следы жидкой органики, обнаруженные в 4 % образцов, – представлены в изломе образцов в виде пустот, заполненных черным глянцевым налетом (см. рис. 7, 3 ).

Минеральные примеси – дресва, шамот и песок – выявлены в формовочной массе всех рассматриваемых образцов (см. рис. 6; 7, 1, 2, 4). Дресва как самостоятельная добавка в исходном сырье обнаружена в 62 % образцов (см. рис. 6, 1, 3), в связке с шамотом – в 14 (рис. 6, 2), вместе с пе ском – в 2 % (см. рис. 7, 2). Для дробления использовались обожженные магматические породы: гранитоиды – 76 % (см. рис. 6, 1) и кварциты – 4 % (см. рис. 6, 3). В 78,5 % от выявленных случаев перед введением в формовочную массу обломки не калиброва- лись, в 16,6 % – калибровались по верхней границе (≤1,9 мм), в 4,9 % – по нижней (≥1 мм). Их концентрация зафиксирована в следующих пропорциях: 1 : 2 (2,4 %), 1 : 3–4 (4,9 %), 1 : 4 (36,6 %), 1 : 4–5 (9,8 %), 1 : 5 (14,6 %), 1 : 6 (4,9 %), 1 : 6–7 (9,8 %), 1 : 7 (4,9 %), 1 : 7–8 (4,9 %), 1 : 8–9 (4,9 %), 1 : 10 (2,4 %). Таким образом, выделяются две основные группы концентрации породных обломков: 1 : 3–5 (65,9 %) и 1 : 6–8 (29,4 %). Это может свидетельствовать о том, что гончары – носители кулайской культуры – придерживались двух традиций смешивания исходного сырья и дресвы. Использование магматических пород для изготовления различных орудий на Барсовой горе было распространено как в раннем железном веке, так и в более раннее время

[Сериков, Чемякин, 1998]. Однако выходы гранитов на поверхность не обнаружены ни на Барсовой горе, ни в ее окрестностях; гранитные интрузии зафиксированы только в скважинах глубокого бурения (интервалы 2992-3021 и 2920-2958 м) [Новикова и др., 2017, с. 38]. Возможно, сырье доставлялось с территорий, богатых выходами камня на поверхность или же из пока неустановленных источников магматических пород в самом урочище и близлежащей округе. Известно, что дресву добавляли в формовочную массу также при изготовлении керамики кулайской культуры в Томском Приобье [Степанова, Рыбаков, 2016, с. 423; Рыбаков, Степанова, 2013, с. 89; 2017, с. 52]. Об устойчивости этой традиции свидетельствует наличие этой примеси в шамоте (см. рис. 7, 4 ).

Второй по распространенности минеральной искусственной примесью является шамот - обнаружен в 30 % образцов (см. рис. 6, 2, 4 ; 7, 1, 4 ). В 16 % образцов он представлен как самостоятельная примесь (см. рис. 6, 4 ), в 14 % - вместе с дресвой (см. рис. 6, 2 ) и в 2 % - вместе с песком (см. рис. 7, 1 ). По способу калибровки он подразделяется на некалиброванный (60,1 %), калиброванный по верхней границе (<1,9 мм, 33,3 %), калиброванный по нижней границе (>2 мм, 6,7 %). Концентрация этой примеси в исходном сырье различна: 1 : 2 (6,7 %), 1 : 2-3 (6,7 %), 1 : 4 (6,7 %), 1 : 4-5 (6,7 %), 1 : 5 (6,7 %), 1 : 5-6 (13,3 %), 1 : 6 (13,3 %), 1 : 6-7 (13,3 %) 1 : 7 (6,7 %), 1 : 7-8 (6,7 %), 1 : 9 (6,7 %), 1 : 9-10 (6,7 %). Характерной концентрацией можно считать пропорцию 1 : 5-7; на нее приходится более половины (53,3 %) выявленных случаев. Разнообразие вариантов концентраций указывает на нестабильность традиции включения шамота в формовочную массу Это заключение подтверждается тем, что в 14 % образцов шамот представлен как отощитель вместе с другой минеральной примесью - дресвой. Шамот изредка встречается в формовочной массе керамики кулайской культуры Томского Приобья и Алтая; некоторые исследователи считают его использование неместной традицией [Степанова, Рыбаков, 2016, с. 423; Рыбаков, Степанова, 2017, с. 51; Степанова, Боброва, 2018; Казаков, Степанова, 2019; Плетнева, Рагимханова, Степанова, 2019]. С этим мнением трудно согласиться, поскольку в ряде публикаций количество проанализированной керамики по каждому памятнику не указано или приведены данные исследований четырех - восьми образцов (см., например: [Степанова, Рыбаков, 2019; Казаков, Степанова, 2020]), что не позволяет считать выборки по этим объектам репрезентативными.

Окатанный песок как искусственная примесь обнаружен в 4 % образцов вместе с породными обломками (см. рис. 7, 2 ) или шамотом (см. рис. 7, 1 ). В одном случае песок калиброван по нижней границе (>1 мм), во втором - по верхней (<1 мм), концентрация 1 : 4-5.

Таким образом, выявлены следующие рецепты формовочной массы: 1) глина + дресва (62 %); 2) глина + шамот (16 %); 3) глина + дресва + шамот (14 %); 4) глина + дресва + жидкая органика (4 %); 5) глина + + шамот + песок (2 %); 6) глина + дресва + песок (2 %).

Начин конструировался по донно-емкостной (возможно, емкостно-донной) программе с наращиванием лент по кольцевой траектории. Полое тело сосудов формовалось также при помощи лент с боковым наложением. Толщина лент в среднем 0,4-1,0 см, высота наложения могла достигать 3 см. Один образец свидетельствует о способе формовки венчика при помощи отдельной ленты высотой до 1,5 см. По предварительным данным, подобный технологический прием использовался при изготовлении кулайской посуды, обнаруженной на городище Барсов городок I/4. На внешней поверхности четырех фрагментов нижней части тулова выявлены следы выбивания гладкой (3 экз.) или рельефной (1 экз.) колотушкой.

Приемы механической обработки поверхности разнообразны и встречаются в различных сочетаниях (см. рис. 4, 5). На 30 % изделий фиксируется зонально сть обработки поверхности: функционально разные части сосуда отделаны разными способами и инструментами. На внешней поверхности 6 % образцов имеются следы горизонтальной разметки для нанесения орнамента (см. рис. 4, 1). Обработка внешней и внутренней поверхности сосудов производилась по-разному. Так, внешняя сторона 64 % со судов заглаживалась во влажном со стоянии гребенчатым орудием, которым, вероятно, наносился орнамент (см. рис. 4, 5, 6; 5, 1, 4). На пяти сосудах линии от заглаживания образуют правильные параллельные ряды, не заполненные орнаментом, что позволяет считать их разновидно стью технического декора (см. рис. 5,1, 4). Влажная внешняя поверхность 22 % образцов заглаживалась мягким материалом -тканью, кожей ? (см. рис. 4, 3). На поверхности 12 % образцов имеются следы заглаживания пальцами (см. рис. 5, 7), на 8 % - лощения твердым предметом (галькой?) по подсушенной поверхности после нанесения орнамента (см. рис. 4,1). На одном сосуде поверхность в придонной части заглажена пучком травы. Внутренняя поверхность изделий в 80 % случаев заглаживалась во влажном состоянии с помощью гребенчатого орудия (см. рис. 4,2, 6; 5, 5, 8). На 14 % образцов имеются признаки обработки мягким материалом (см. рис. 4, 4), на 6 % - заглаживания пальцами. Венчик в 28 % случаев заглаживался отдельно пальцами (26 %) или мягким материалом (2 %) (см. рис. 5, 7). Возможно, этот навык сформировался вследствие использования поворотного столика, когда при его вращении дополнительно заглаживалась верхняя часть сосуда. Специально заглаживался гребенчатым орудием переход от плеча к придонной части с внутренней стороны по влажной глине; признаки использования этого технологического приема зафиксированы на 20 % изделий (см. рис. 5, 2, 5, 8).

Отмечено разнообразие способов обработки поверхности; на одном сосуде могут сочетаться следы использования нескольких таких приемов. Всего выделяются 16 вариантов обработки и их сочетаний:

обе поверхности заглажены гребенчатым орудием (30 %).

Обе поверхности заглажены гребенчатым орудием + венчик - пальцами (16 %).

Внутренняя поверхность заглажена гребенчатым орудием, внешняя - мягким материалом (10 %).

Обе поверхности заглажены гребенчатым орудием + венчик - пальцами + переход от плеча к тулову дополнительно заглажен гребенчатым орудием (8 %).

Обе поверхности заглажены гребенчатым орудием + внешняя сторона - мягким материалом (6 %).

Обе поверхности заглажены мягким материалом + переход от плеча к шее дополнительно заглажен гребенчатым орудием (6 %).

Внутренняя поверхность заглажена гребенчатым орудием, внешняя - пальцами (4 %).

Обе поверхности заглажены мягким материалом (4 %).

Внутренняя поверхность заглажена гребенчатым орудием, внешняя - залощена (2 %).

Обе поверхности заглажены гребенчатым орудием + переход от плеча к шее дополнительно заглажен гребенчатым орудием (2 %).

Внешняя поверхность заглажена гребенчатым орудием, внутренняя - мягким материалом + венчик -пальцами (2 %).

Обе поверхности заглажены пальцами + переход от плеча к шее дополнительно заглажен гребенчатым орудием (2 %).

Обе поверхности заглажены пальцами (2 %).

Внутренняя поверхность заглажена гребенчатым орудием, внешняя - пальцами (2 %).

Обе поверхности заглажены гребенчатым орудием + придонная часть - травой (2 %).

Венчик заглажен мягким материалом (2 %).

Таким образом, обработка поверхности сосудов производилась с использованием различных приемов и инструментов. Самым распространенным способом было заглаживание гребенчатым орудием (внешняя поверхность - 64 %, внутренняя - 80 %) или мягким материалом (22 и 14 % соответственно). В отдельных случаях производилось заглаживание пальцами, травой или лощение твердым предметом. Напомним, что приемы обработки поверхности являются приспособительными; при смешении носителей разных традиций они изменяются очень быстро, часто на протяжении жизни одного поколения [Бобринский, 1978, с. 222; Цетлин, 2017, с. 152]. Нали- чие 16 вариантов способов обработки поверхности свидетельствует о неустойчивости этого технологического навыка у гончаров.

Обжиг сосудов производился при температурах, превышающих температуры каления глины (от 550-650 до 900-1 100 °С), что подтверждается отсутствием явления остаточной пластичности, характерного для низкотемпературного обжига, и следов спекания глины до стекловидного состояния. По цветности излома изделия подразделяются на одноцветные (коричневый - 18 %, темно-серый - 16, серый - 6 %), двухцветные со светлыми краями и резким переходом к темному центру - 50 % и трехцветные (10 %). Наличие темно-серых и серых одноцветных изломов является показателем обжига в нейтральной газовой среде. Двухцветные изломы с резкой границей между цветами и трехцветные свидетельствуют об обжиге в полувосстановительной газовой среде с последующим быстрым охлаждением обожженных изделий. В целом, обжиг мог проводиться в кострищах или очагах, а также в специальных теплотехнических устройствах [Волкова, Цетлин, 2016].

Заключение

По результатам технико-технологического анализа керамики кулайской культуры (сургутский вариант) с городища Барсов городок III/6 можно сделать несколько основных выводов о гончарной технологии:

источниками исходного пластичного сырья были глинища, расположенные в пределах одного района.

Основными искусственными добавками в формовочную массу являлись дресва и шамот.

Доминирующими рецептами формовочных масс являлись два несмешанных - глина + дресва (64 %), глина + шамот (16 %) и смешанный - глина + дресва + + шамот (12 %).

При конструировании начина и полого тела сосудов использовались ленты с боковым наложением.

Приемы обработки поверхности и их сочетания были разнообразные, включали до 16 различных видов.

Обжиг изделий мог производиться в кострищах или очагах в восстановительной или полувосстано-вительной среде с последующим быстрым охлаждением, а также в специальных обжиговых устройствах.

Субстратные навыки труда гончаров, являющиеся наиболее устойчивыми в условиях смешения гончарных традиций, демонстрируют консервативную тенденцию. Для анализируемой коллекции характерно использование похожих исходного пластичного сырья, приемов конструирования начина и полого тела. Приспособительные навыки, которые подвержены быстрому изменению при взаимодействии носите- лей разных гончарных традиций, более вариабельны. Кроме двух доминировавших несмешанных рецептов формовочных масс выявлены четыре смешанные; их представляет 1/5 от общего количества изученных образцов. Приемы механической обработки поверхности также проявляют неустойчивость: выделено 16 различных их сочетаний. Подобное характерно для начальных этапов смешения гончарных традиций. В результате смешения появлялись компромиссные варианты, часто в пределах жизни одного поколения [Цетлин, 2012, с. 242].

Таким образом, гончарная технология кулайско-го населения городища Барсов городок III/6 демонстрирует разнообразие приемов изготовления посуды на разных ступенях производства. Выявленные однокомпонентные рецепты формовочной массы свидетельствуют о деятельности нескольких групп мастеров, которые придерживались разных гончарных традиций. Выделяется посуда со смешанными рецептами, что позволяет сделать вывод о смешении гончарных традиций или носителей разных традиций на данном городище. Это могло быть население, состоящее из носителей одной культуры с разными гончарными традициями или из представителей разных культур с отличными друг от друга гончарными традициями. Однако данное предположение нуждается в тщательной проверке, необходимо проведение сравнительного анализа рассмотренных материалов с другими коллекциями эпохи палеометалла с Барсовой горы.

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 2018-00111). Работа подготовлена при равнозначном участии авторов.

Список литературы Керамика городища эпохи раннего железа Барсов городок III/6 в Сургутском Приобье: технико-технологический анализ

- Арне Т.Й. Барсов Городок. Западносибирский могильник железного века. – Екатеринбург; Сургут: Урал. рабочий, 2005. – 184 с.

- Барсова гора: Древности таежного Приобья. 110 лет археологических исследований. – Сургут: Барсова гора, 2008. – 300 с.

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. – М.: Наука, 1978. – 272 с.

- Бобринский А.А. Отражение эволюционных и миграционных процессов в особенностях древней гончарной технологии // Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и средневековье. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1994. – С. 14–16.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. – Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 1999. – С. 5–109.

- Волкова Е.В., Цетлин Ю.Б. О разработке методики определения температуры обжига древней керамики // КСИА. – 2016. – № 245–II. – С. 254–264.

- Дубовцева Е.Н., Тонкушина М.О., Юдина Е.А., Косинская Л.Л., Остроушко А.А., Кулеш Н.А. Новые данные по первому погребению Барсовского II могильника (опыт комплексного анализа) // Седьмые Берсовские чтения. – Екатеринбург: КВАДРАТ, 2016. – С. 61–69.

- Дубовцева Е.Н., Юдина Е.А. Раскопки объектов кульёганского типа селища Барсова Гора II/19 // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. – Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2010. – Вып. 8. – С. 221–240.

- Дубовцева Е.Н., Юдина Е.А. Неолитические комплексы селища Барсова Гора II/19 // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. – Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2011. – Вып. 9. – С. 239–254.

- Елькина М.В. Отчет о раскопках поселений на Барсовой горе в Сургутском районе Тюменской области, проведенных в 1974 г. Свердловск, 1975 // Архив ИА РАН. Р-1. № 5613. 66 л.

- Зыков А.П. Первые исследователи Барсовой Горы // Барсова Гора: древности таежного Приобья. – Екатеринбург; Сургут: Урал. кн. изд-во, 2008. – С. 6–15.

- Зыков А.П. Барсова Гора: Очерки археологии Сургутского Приобья. Средневековье и Новое время. – Екатеринбург: Урал. рабочий, 2012. – 232 с.

- Казаков А.А., Степанова Н.Ф. К вопросу о культурно-хронологических особенностях керамического комплекса с поселения Усть-Чумыш // Полевые исследования в Верхнем Приобье, Прииртышье и на Алтае (археология, этнография, устная история и музееведение): мат-лы XIV Междунар. науч.-практич. конф. – Барнаул, 2019. – С. 54–59.

- Казаков А.А., Степанова Н.Ф. Керамический комплекс раннего железного века городища Аллак 1 // Изв. Алт. гос. ун-та. – 2020. – № 5 (115). – С. 113–119.

- Новикова Л.П., Власов А.И., Зозулина Т.И., Кривенкова Г.Г., Суханов А.И., Чистякова А.И. Государственная геологическая карта Российской Федерации. – Масштаб 1:200 000. – Сер. Западно-Сибирская. Подсер. Тюменско-Салехардская: Объяснительная записка. – М.: ВСЕГЕИ, 2017. – 139 с.

- Плетнева Л.М., Рагимханова И.Ж., Степанова Н.Ф. Результаты технико-технологического анализа керамики из могильника Шеломок I, поселений Кижирово, Самусь II // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. – 2019. – № 4 (26). – С. 120–127.

- Посредников В.А. Археологические работы на р. Вах // Из истории Сибири. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1969. – Вып. 2. – С. 76–85.

- Рыбаков Д.Ю., Степанова Н.Ф. Результаты технико-технологического анализа кулайской керамики поселенческого комплекса Рюзаково (Духовое) // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2013. – № 2. – С. 86–90.

- Рыбаков Д.Ю., Степанова Н.Ф. Результаты технико-технологического анализа керамики памятников кулайской культурно-исторической общности из Томского и Нарымского Приобья // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2017. – № 49. – С. 46–53.

- Сериков Ю.Б., Чемякин Ю.П. Каменный инвентарь белоярского поселения Барсова гора I/40 // Вопросы археологии Урала. – Екатеринбург: Изд-во Ур. гос. ун-та, 1998. – Вып. 23. – С. 241–256.

- Степанова Н.Ф., Боброва А.И. Особенности исходного сырья и состава формовочных масс керамических комплексов из Томского Приобья // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 324–328.

- Степанова Н.Ф., Рыбаков Д.Ю. Первые результаты технико-технологического анализа керамики городища Тимирязево III кулайской культурно-исторической общности // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 420–423.

- Степанова Н.Ф., Рыбаков Д.Ю. Особенности исходного сырья и формовочных масс древней керамики из Томского и Нарымского Приобья // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. XXV. – С. 607–613.

- Троицкая Т.Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. – Новосибирск: Наука, 1979. – 128 с.

- Чемякин Ю.П. Барсова Гора: Очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. – Сургут; Омск: Ом. дом печати, 2008. – 224 с.

- Чемякин Ю.П., Зыков А.П. Барсова Гора: археологическая карта. – Сургут; Омск: Ом. дом печати, 2004. – 208 с.

- Чемякин Ю.П., Кокшаров С.Ф. Поселение начала I тысячелетия до н.э. на Барсовой горе // Древние поселения Урала и Западной Сибири. – Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1984. – С. 115–130.

- Чемякин Ю.П., Кокшаров С.Ф. Новое поселение барсовской культуры (предварительная публикация) // Жилища народов Западной Сибири. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1991. – С. 106–114.

- Цетлин Ю.Б. Древняя керамика: Теория и методы историко-культурного подхода. – М.: Изд-во ИА РАН, 2012. – 379 с.

- Цетлин Ю.Б. Керамика: Понятия и термины историко-культурного подхода. – М.: Изд-во ИА РАН, 2017. – 346 с.

- Arne T.J. Barsoff Gorodok. Ein westsibirisches Gräberfeld aus der Jüngeren Eisenzeit. – Stockholm, 1935. – 133 p.