Керамика эпохи энеолита с поселения Новоильинка III (Северная Кулунда)

Автор: Кирюшин К.Ю., Степанова Н.Ф.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам изучения оригинального керамического комплекса с поселения Новоильинка III (Северная Кулунда), датируемого первой половиной IIIтыс. до н.э. Исследования велись по следующим направлениям: технико-технологический анализ, изучение способов нанесения орнамента и особенностей оформления рабочего края инструмента для нанесения узора. Выявлены культурные традиции в выборе исходного сырья и подготовке формовочных масс: характерным было использование низкопластичной ожелезненной глины с мелким речным песком, добавление пуха и органической примеси; необычным - использование пластичной глины, добавление минеральных примесей (дресвы и шамота), отсутствие пуха. Изучение орнамента также выявило две традиции: нанесение узора незубчатыми и зубчатыми инструментами. Большинство сосудов украшено незубчатыми штампами. Этой орнаментальной традиции (отступающе-накольчато-ямочной) соответствуют навыки добавления пуха в формовочные массы. Со второй традицией (гребенчатой) наряду с использованием низкопластичного сырья и пуха связаны необычные признаки: применение минеральных примесей, отсутствие пуха. Особенности состава формовочных масс керамики второй группы свидетельствуют о смешении культурных традиций и населения. Керамика, орнаментированная ямками, наколами, оттисками отступающих незубчатых инструментов и шагающих зубчатых штампов, имеет аналогии в керамических комплексах т.н. гребенчато-ямочной, ямочно-гребенчатой, отступающе-накольчато-ямочной общности, ареал которой протянулся от лесной зоны Восточной Европы до Верхнего Приобья. Наибольшее сходство отмечается с посудой байрыкского (Бараба) и кипринского (Верхнее Приобье) типов. Своеобразие керамики с поселения Новоильинка III, вероятно, определяется периферийным положением (восточным) памятника в ареале указанной общности.

Энеолит, керамика, технико-технологический анализ, орнамент

Короткий адрес: https://sciup.org/145145763

IDR: 145145763 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.3.101-110

Текст научной статьи Керамика эпохи энеолита с поселения Новоильинка III (Северная Кулунда)

Эпохи неолита и энеолита на юге Западной Сибири остаются одними из наименее изученных, поэтому открытие каждого нового памятника вносит существенный вклад в изучение этих периодов. Поселение Новоильинка III находится в Кулунде, в своеобразной буферной зоне между крупными ареалами культур лесостепного Алтая, Казахстана и Барабы. Это стратифицированный памятник, что встречается крайне редко. Его исследование имеет огромное значение для реконструкции этнокультурных процессов на территории юга Западной Сибири в эпоху энеолита.

По с еление Новоильинка III (рис. 1) открыто в 2004 г. С.М. Ситниковым, который в 2005–2006 гг. вскрыл на памятнике ок. 40 м2 [Кирюшин К.Ю., Ситников, 2009, с. 101]. В 2010–2014 гг. исследовано 608 м2. Находки (керамика, каменные арте факты и кости животных) концентрировались на площади 360 м2 в центральной части раскопа и около прокала в восточной. В центральной части они были связаны с «пятнами» гумусированной супеси, которые имели аморфные границы по горизонтали и вертикали. Фрагменты одних и тех же сосудов находились на глубине от 0,35 до 0,85 м, а обломки сосудов различных морфолого-орнаментальных групп залегали совместно. Каменная индустрия поселения Новоильинка III

Рис. 1. Расположение памятника Новоильинка III.

носит ярко выраженный отщеповый характер (отсутствуют следы пластинчатой техники, характерной для энеолита). По костям животных, найденным на поселении, получена серия радиоуглеродных дат: 4 270 ± 170 л.н. (Ле-7534), 4 585 ± 170 (СОАН-8318), 4 310 ± 110 (СОАН-8319), 4 250 ± 120 л.н. (СОАН-8320), которые позволяют датировать его серединой – второй половиной III тыс. до н.э. Калибровка этих дат почти на 1000 лет удревняет культурный слой памятника. Разброс значений по 1σ (вероятность 68,2 %) от 3650–3600 до 2650–2630 гг. до н.э., по 2σ (95,4 %) – от 3700–2850 до 3500–2400 гг. до н.э. Таким образом, максимальный разброс составляет 1020–1300 лет, а минимальный 650–950 лет. Это очень значительный интервал. Скорее всего, формирование культурного слоя памятника происходило в течение более короткого промежутка времени. С учетом калибровки радиоуглеродных дат материалы поселения можно отнести к первой половине III тыс. до н.э. [Кирюшин К.Ю., 2015, с. 26].

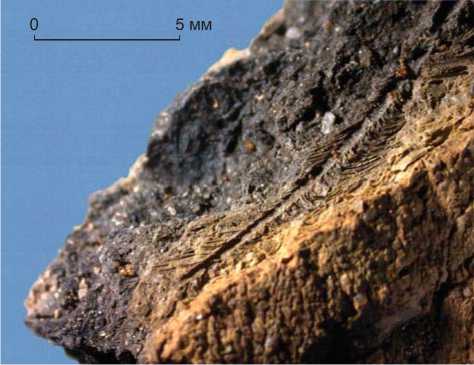

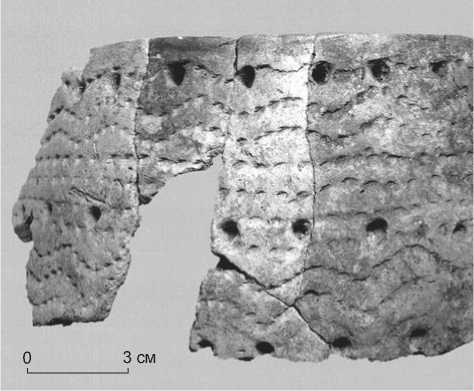

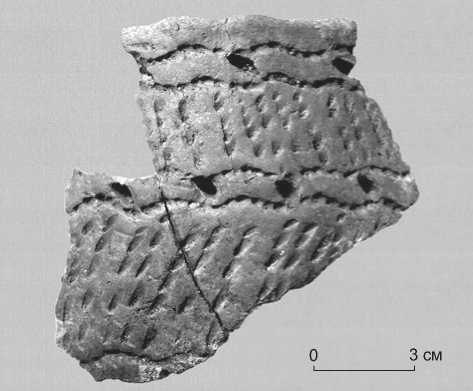

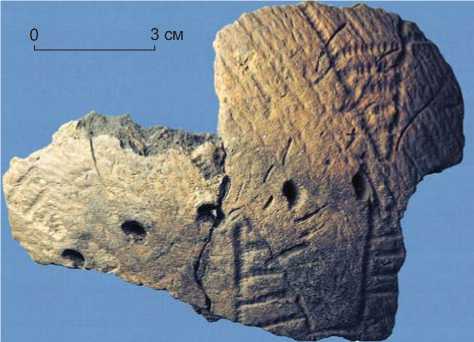

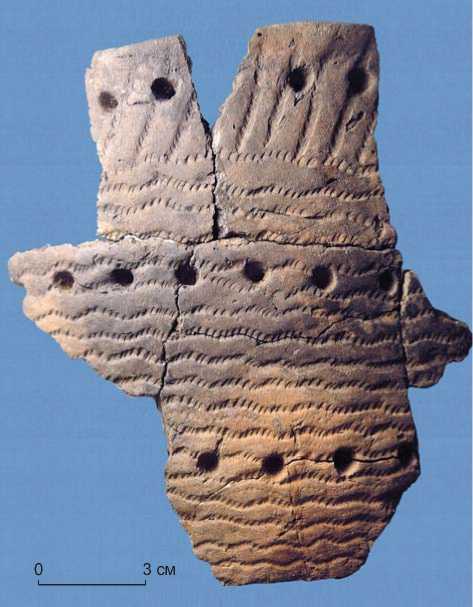

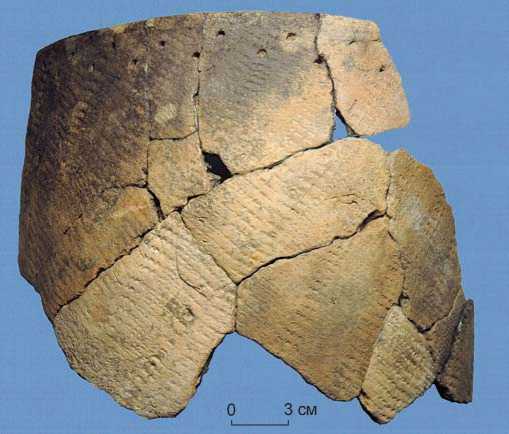

На поселении Новоильинка III обнаружен уникальный комплекс керамики, включающий несколько тысяч фрагментов не менее чем от 60 сосудов. Частично или полно стью реконструирована форма 18 изделий. Диаметр венчика обычно немного меньше, чем тулова, дно приостренное или округлое (рис. 2). Стенки сосудов обрабатывались и заглаживались так, что минеральных примесей на поверхности практически не видно. Толщина стенок 6–7, реже 5 или 8–9 мм. Посуда изготовлялась способом лоскутного налепа (рис. 3). Необычность керамического комплекса для Алтая проявляется как в орнаментации посуды, так и в составе формовочных масс.

Одно из направлений в изучении материалов Новоильинки III – всестороннее исследование керамики, которая является важнейшим источником информации о древнем населении. Изучение технологии ее изготовления позволяет рассматривать вопросы, связанные с миграцией, адаптацией, контактами населения, освоением новых территорий, и многие другие. Исследования керамики с поселения Новоильинка III осуществлялись в рамках историко-культурного подхода, разработанного А.А. Бобринским

• • • •

Х^,Х„.Ч, , 'Х. .*.„.^гг^„ *„

**-„<,,„„.,„, —о.,. .,„,

^^^^Ж^уцГ-^

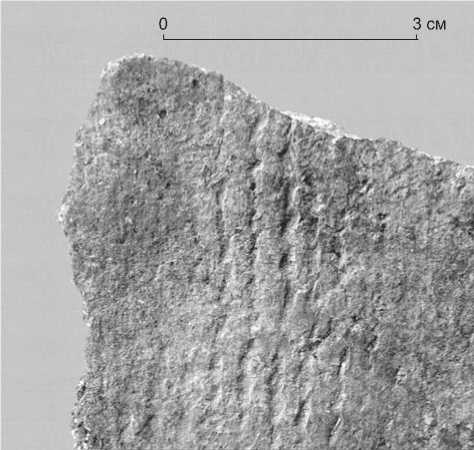

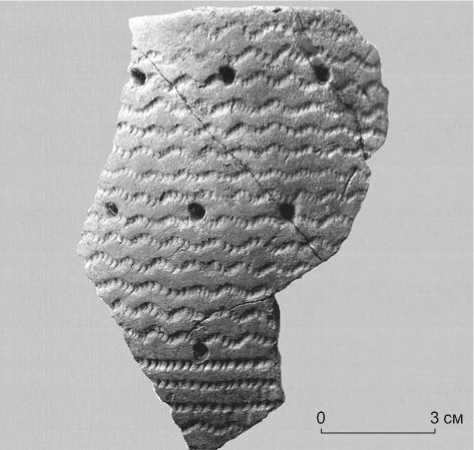

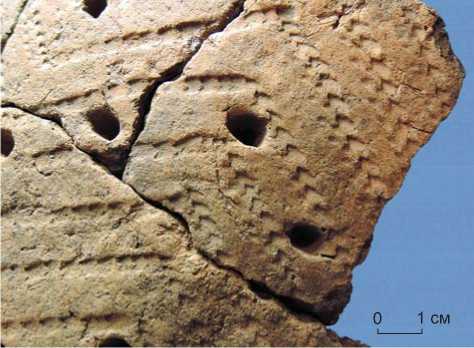

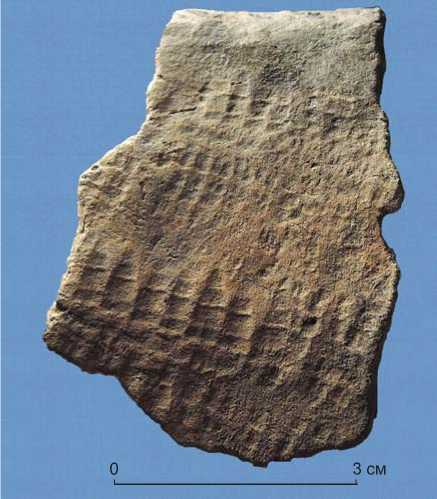

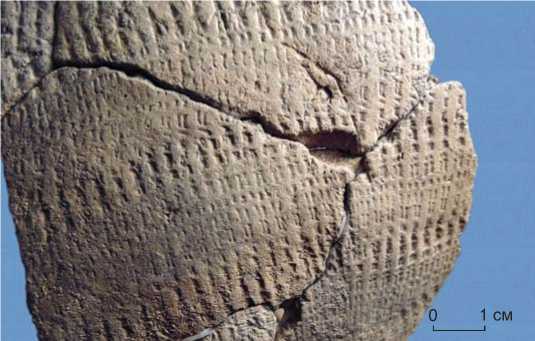

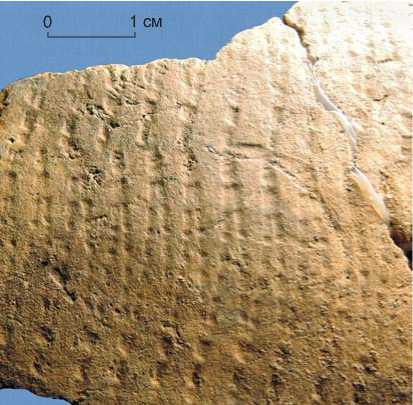

ЙЗДЯЖ "•^.•♦«. ,t«l"4 5 cм Рис. 2. Графические реконструкции сосудов с поселения Новоильинка III. [1978, 1999]. Основная задача сводилась к выявлению специфики культурных традиций на таких ступенях производственного процесса, как отбор исходного сырья, подготовка формовочных масс, нанесение орнамента. В рамках поставленных задач рассматривались следующие вопросы: 1) выделение культурных традиций в навыках отбора исходного сырья, подготовки формовочных масс; 2) выявление среди них местных и неместных; 3) определение признаков смешения этих традиций; 4) изучение особенностей оформления рабо- чего края инструментов для нанесения орнамента, способов украшения посуды. С помощью бинокулярного микроскопа МБС-10 исследовались свежие изломы и поверхности образцов. При изучении исход- ного сырья устанавливалась степень ожелезненности глин, характер содержащихся в них грубых примесей, случаи использования одного или двух видов глин. Для определения степени ожелезненности глин фрагменты сосудов дополнительно были нагреты в окислительной среде в муфельной печи при температуре 850 °С. При изучении орнамента основное внимание Рис. 3. Фрагмент сосуда со следами лоскутного налепа. было сконцентрировано на реконструкции рабочего края инструмента по его отпечатку, особенностях оформления рабочего края, а также способов нанесения узора. Выводы апробированы экспериментами. Результаты технико-технологического анализа Для технико-технологического анализа были пред ставлены фрагменты стенок и венчиков 19 сосудов различающихся по орнаменту и цвету, вероятнее всего обожженных на костре при низких температурах. Исходное сырье. Для изготовления по суды использовалась ожелезненная глина, как правило, низкопластичная из-за большого содержания мелкого речного песка. Отмечены различия в концентрации и размерности примесей. Песок кварцевый, диаметр частиц меньше 0,5 мм, но иногда наряду с мелкими частицами присутствуют и более крупные до 1 мм. Обычно его содержание 1 : 2÷3, в отдельных случаях 1 : 4. Из пластичных глин изготовлено 10,5 % сосудов. Сравнительный анализ исходного сырья позволяет сделать вывод, что использовалось несколько залежей, которые незначительно различались по ожелез-ненности и более существенно по количеству естественных примесей. На поселении Новоильинка III основной (местной) традицией было использование ожелезненной низкопластичной глины с мелким речным песком. Формовочные массы. Выделены три рецепта: глина + пух + органическая примесь (89 %), глина + шамот + дресва + пух + органическая примесь (5,5 %), глина + дресва + органическая примесь (5,5 %). Основным является первый, по пластичности сырья он разделяется на два вида: с использованием низкопластичной глины (84 %) и пластичной (5 %). Лишь в одном сосуде нет пуха (5,5 %) и только в двух (11 %) есть минеральные примеси (шамот и дресва). Дресва в обоих сосудах из гранита с большим содержанием слюды. Минеральные примеси введены в пластичные и среднепластичные глины. В одном случае дресва отмечена в шамоте, что свидетельствует о смешении культурных традиций. В целом искусственное введение минеральных примесей не характерно для данного памятника. Несмотря на наличие нескольких рецептов, четко выделяются основные традиции в изготовлении гли- Рис. 4. Отпечатки пуха птицы в стенке сосуда. няной посуды на поселении Новоильинка III, которые могут быть отнесены к местным [Бобринский, 1978, с. 67–113]. Таковой является использование низкопластичного сырья с добавлением в него пуха и органической примеси, вероятно, птичьего помета (рис. 4). К неместным традициям относится применение пластичного сырья, шамота и дресвы, а также отсутствие пуха в формовочных массах. Рецепт глина + шамот + дресва + пух + органическая примесь отражает смешение культурных традиций: неместной (использование минеральных примесей) и местной (применение органических примесей). Орнамент Орнаментированы все со суды. Характерно сплошное заполнение поверхности от венчика до дна (см. рис. 2), исключение составляют три изделия. Керамика орнаментирована в основном горизонтальными рядами прямых и волнистых линий, выполненных преимущественно оттисками незубчатых инструментов (до 90 %). Изредка встречается вертикальное и диагональное их расположение (см. рис. 2, 7, 8). Обязательным элементом являются ряды ямок, в нескольких случаях двойные. Иногда ямки в параллельных рядах расположены таким образом, что образуют зигзаги. Днища некоторых изделий оформлены самостоятельными орнаментальными мотивами, например, лучевым (см. рис. 2, 3). Декор всех сосудов имеет линейное композиционное решение: ряды прямых и волнистых линий; геометрические фигуры, разделенные такими рядами; полосы из «елочки»; ор-нитоморфные фигуры и ряды прямых и волнистых линий. В единственном случае изделие было украшено треугольниками, расположенными в шахматном порядке [Кирюшин К.Ю., 2015]. Большинство сосудов покрыто оттисками незубчатых инструментов, зубчатые использовались редко. К отличительным чертам коллекции относится орнаментация стенок некоторых изделий изнутри отпечатками гребенчатого штампа (см. рис. 2, 4, 8). По-видимому, элементами декора внутренней стороны являются и отпечатки веревочки (см. рис. 2, 7; 5). Необходимо отметить, что 56 % венчиков также украшены с внутренней стороны: 1) короткими наклонными линиями (насечками), нанесенными предметами как с гладким рабочим краем, так и с зубчатым; 2) горизонтальными линиями разной длины в углублениях, сделанных в одних случаях палочкой, обмотанной веревочкой, в других, вероятнее всего, пальцем (см. рис. 2, 1, 3, 4, 6, 7) [Там же, рис. 22]. Из-за особенностей нанесения орнамента со суды выглядят разнообразно украшенными. Нельзя не отметить мастерство гончаров, которое проявляется не только Рис. 5. Фрагмент керамики с отпечатками веревочки на внутренней стороне. Рис.6. Стенка сосуда, украшенная незубчатым штампом. Рис. 7. Стенка сосуда, орнаментированная незубчатым инструментом с округлым рабочим краем. Рис. 8. Фрагмент сосуда с подовально- и приостренно-вытянутыми отпечатками. в расположении рядов оттисков, но и в том, что размеры дуги, например, при выполнении волнистого орнамента, как правило, четко выдерживались, разница составляла 1-2 мм (рис. 6). По отпечаткам орнаментиров реконструированы способы нанесения орнамента и частично рабочий край. Незубчатые инструменты, судя по отпечаткам, обычно были размером 2-4 мм в поперечном сечении. По форме оттисков выделяется несколько вариантов оформления рабочего края: 1) округлые отпечатки - рабочий край соответствующей формы (рис. 7); 2) подовально- или приостренно-вытянутые - рабочая часть оформлена аналогично (рис. 8); 3) наиболее характерные для изучаемой коллекции серповидные отпечатки могут быть от преднамеренно обрезанного предмета, имевшего круглое сечение; отмечаются различия по глубине и диаметру оттисков (см. рис. 6, 9); 4) псевдозубчатые оттиски, вероятно, сделаны орна-ментиром с неровным рабочим краем (рис. 10). Не исключено, что это отпечатки зубов животных, но в результате эксперимента с челюстями и зубами животных полных аналогий пока не получено [Калинина, 1991, 1998,2009, с. 97; Казаков, Гальченко, Степанова, 1994]. Рис. 9. Фрагмент керамики, украшенный серповидными оттисками. Рис. 10. Фрагмент сосуда с псевдозубчатыми отпечатками. Есть оттиски, напоминающие веревочку, но из-за повреждения поверхности сосудов однозначно определить их происхождение не представляется возможным (рис. 11). Ямки выявлены на всех сосудах, за исключением одного. Они округлые, овальные, серповидные, размерами 5–6 мм, 5 × 4, реже 3 × 2 мм и др., глубиной до 5–6 мм, иногда сквозные, в вертикальном сечении, как правило, конусовидные. Выполнены разными предметами, чаще округлой формы в поперечном срезе, реже подовальной (см. рис. 2, 6–8, 11). Ямки наносились после того, как поверхность сосуда уже была покрыта узором. Отмечены различия и в способах нанесения орнамента. Незубчатыми предметами выполнялось отступание и накалывание (см. рис. 6–8) [Калинина, Устинова, 1990, с. 15–18, рис. 5, 6]. Нередко наблюдается переход одного способа орнаментации в другой, например, накалывания в отступание. Различия выявлены и в том, в каком направлении выполнялось движение инструментом: рабочий край орнаментира в первом случае (см. рис. 7) был ориентирован параллельно срезу венчика, во втором – перпендикулярно (см. рис. 6), что преобладает. По оформлению рабочего края и способам нанесения орнамента выделяются группы из двух-трех сосудов, имеющих особое Рис. 11. Фрагмент сосуда, украшенный отпечатками вере- вочки. Рис. 12. Стенка сосуда, орнаментированная незубчатым штампом. Рис. 13. Фрагмент сосуда, орнаментированный с внутренней стороны зубчатым штампом. Рис. 14. Стенка сосуда, украшенная с применением двух зубчатых инструментов (см. рис. 15, 16). Рис. 15. Фрагмент, орнаментированный шаганием. 1 cм Рис. 16. Фрагмент, украшенный зубчатым штампом. сходство (см. рис. 6, 12). Хотя по другим признакам, например, в выборе исходного сырья, изделия различаются. Зубчатыми инструментами украшены шесть сосудов, в т.ч. внешняя поверхность у трех (см. рис. 2, 6–8), внутренняя у пяти (см. рис. 2, 4, 8; 13). Шаганием и качалкой орнаментированы четыре изделия (см. рис. 2, 6–8; 14), прокатыванием и шаганием с протаскиванием по одному (см. рис. 13). Длина отпечатков от 3 до 7 см. Один сосуд украшен двумя инструментами (или штампом с двумя рабочими краями) и разными способами (рис. 14). В одном случае зубцы расположены четко разделенными группами (рис. 15), в другом – по отдельности приблизительно на одинаковом расстоянии друг от друга (рис. 16). Орнаментиры первого типа редки, хотя единичные относительные аналоги известны [Степанова, 2012]. Не исключено, что отмеченное сходство связано с тем, что для нанесения орнамента использовались аналогичные предметы естественного происхождения. Обсуждение результатов исследования Анализ полученных данных выявил характерные и необычные для керамики с поселения Новоильин- ка III традиции в выборе исходного сырья, составлении формовочных масс, орнаментации, нетипичные сосуды; кроме того, позволил определить специфику этого керамического комплекса относительно других на территории Алтая в эпоху неолита – раннего бронзового века. По итогам проведенных исследований характерным для керамики с поселения Новоильин-ка III следует считать: 1) использование для изготовления посуды низкопластичного ожелезненного исходного сырья с искусственным введением в него большого количества пуха; 2) конструирование горшков при помощи лоскутов; 3) орнаментацию всей поверхности сосуда; 4) обязательный элемент декора – ряды ямок; 5) нанесение орнамента преимущественно незубчатыми предметами; 6) линейное композиционное решение декора; 7) орнаментацию внутренней поверхности венчика и стенок сосудов отпечатками зубчатых штампов или веревочки (в общей сложности ок. 40 %). К необычным чертам отно сится использование пластичного исходного сырья, добавление минеральных примесей (дресва и шамот) в формовочные массы, орнаментация внешней поверхности сосудов зубчатыми штампами и частичное заполнение ее узором. Особо следует выделить такие признаки, как отсутствие пуха в формовочных массах и декора из ямок. Индивидуальные особенности имеет большинство сосудов, однако более других из всего комплекса выделяется несколько изделий, для которых характерно сочетание ряда необычных черт или наличие одного такого признака, но значимого. В частности, три сосуда отличает бедность орнамента (см. рис. 2, 6), но наличие пуха в формовочных массах, ямок, «качалки», нанесенной зубчатым штампом, оформление венчика с внутренней стороны указывает на то, что они составляют единовременный и единокультурный комплекс с основной серией. Наиболее необычны два сосуда. Один из них (см. рис. 2, 8) отличает наличие минеральных примесей в формовочной массе, смешение культурных традиций (глина + шамот + дресва + пух + органическая примесь), орнамент, нанесенный двумя зубчатыми инструментами (или орнаментиром с двумя рабочими краями) разными способами (шаганием и качалкой). Ряды оттисков расположены диагонально. Нельзя не отметить специфику рабочего края одного инструмента: близкорасположенные зубцы составляют группы, четко отделенные одна от другой (см. рис. 14, 15). С основной коллекцией сосуд объединяет наличие пуха в формовочной массе и ямок по краю венчика. Изнутри он орнаментирован качалкой. Последний признак отмечен на нескольких сосудах, хотя и не является основным для этой кол- лекции. Второй сосуд (см. рис. 2, 7) также выделяет орнамент, нанесенный зубчатым штампом, и состав формовочной массы (глина + дресва + органическая примесь). Это единственное изделие, при изготовлении которого не использован пух. С основным керамическим комплексом его объединяют ямки по венчику и отпечатки веревочки на внутренней стороне. Общее для этих двух сосудов – наличие дресвы в формовочной массе, орнамент, нанесенный зубчатым штампом, ямки, которые, в отличие от других изделий, расположены только в верхней части. От основной коллекции отличает способ орнаментации (качалка и шагание зубчатым штампом), диагональное расположение рядов, состав формовочных масс. Наличие необычной для данного памятника минеральной примеси в формовочной массе одного сосуда (шамота, в котором находилась дресва) и использование пуха, характерное для этого поселения, свидетельствуют о смешении культурных традиций и контактах населения, а также о переходе пришлого населения на новые для них традиции в изготовлении посуды. Наличие ямок по венчику, пуха в формовочной массе позволяет считать, что гончары изготовили данный сосуд уже на поселении Новоильинка III под влиянием местных жителей. Керамика, орнаментированная шагающей гребенкой, имеет широкое распространение от Урала до Алтая и встречается в комплексах от неолита до эпохи бронзы. Вертикальными рядами «гладкой качалки» украшен сосуд из разрушенного энеолитического погребения Павловка III в Угловском р-не Алтайского края (Южная Кулунда) [Кирюшин Ю.Ф., Казаков, 1996, с. 219, рис. 54, 1]. Однако больше других сосуды из Новоильинки III имеют сходство с большемыс-скими эпохи энеолита, для которых характерны орнамент, выполненный зубчатым штампом, добавление дресвы из гранита с высоким содержанием слюды и на которых иногда встречается диагональное и вертикальное расположение рядов «гребенчатой качалки» [Кирюшин Ю.Ф., 2002, рис. 3, 1, 4; 4; 8, 1; 15, 3; Степанова, 2008]. В целом коллекция из Новоильинки III по особенностям технологии изготовления и орнаменту занимает особое место среди алтайских комплексов неолита и ранней эпохи бронзы. Необычно для степного и лесостепного Алтая использование низко-и среднепластичного сырья, но одна из наиболее своеобразных черт новоильинской керамики – добавление большого количества пуха в формовочные массы [Степанова, 2008, 2010]. Подобная культурная традиция в Южной Сибири пока не выявлена. Использование птичьего помета с примесью пуха известно по неолитическим материалам Восточной Европы [Бобринский, 1978, с. 102–103; Цетлин, 1991, с. 93–98; 2012, с. 254–255]. К основным отли- чиям керамики из Новоильинки III относится нанесение орнамента преимущественно незубчатыми инструментами и наличие ямок как обязательного элемента декора. Глиняная посуда эпохи энеолита из Барнаульско-Бийского Приобья (большемысская культура) и Горного Алтая (афанасьевская культура) украшена в основном оттисками зубчатых штампов, отпечатки незубчатых инструментов встречаются реже и, как правило, составляют только часть композиции, а ряды ямок как элемент декора отсутствуют. Необычна и такая черта новоильинской керамики, как орнаментация внутренней поверхности сосудов. Традиция украшать полностью сосуды незубчатыми штампами, отмеченная на памятнике Ново-ильинка III, характерна для керамики «кипринско-го» типа Барнаульско-Бийского Приобья. Близкие аналогии прослеживаются также в материалах поселений Венгерово-3 в Барабе [Молодин, 1977, с. 33, табл. XXXIII, 1–4; XXXIV, 3; XXXV, 2; XXXVI, 8; 1985, с. 17–18; рис. 3, 1–6, 16, 19] и Ботай в Северном Казахстане [Зайберт, 1993, рис. 22; Мосин, 2003, рис. 45–46, 48, 51–56, 65]. Черты сходства (орнаментальная схема) связаны с тем, что все эти комплексы относятся хотя и к разным археологическим культурам, но в рамках единой культурно-исторической общности переходного времени от неолита к эпохе бронзы (энеолита или раннего металла). Несмотря на то, что основная масса керамики с памятника Но-воильинка III декорирована оттисками незубчатого штампа и рядами ямок, по композиционному построению орнаментов и орнаментальным мотивам она сходна с гребенчато-ямочной и ямочно-гребенчатой посудой лесной зоны Зауралья и Северного Казахстана. Очевидно, это поселение располагалось на восточной периферии ареала культурно-исторической общности с гребенчато-ямочной, ямочно-гребенчатой и отступающе-накольчато-ямочной керамикой, протянувшегося от лесной зоны Восточной Европы (Прибалтика) до Верхнего Приобья. Скорее всего, периферийным (восточным) положением и определяется своеобразие керамики с памятника Ново-ильинка III [Кирюшин К.Ю., 2015]. Заключение Подводя итог, отметим, что основу населения Но-воильинки III составляли носители двух орнаментальных традиций, которым соответствуют разные навыки в изготовлении сосудов. Отступающе-на-кольчато-ямочная орнаментальная традиция, основная и местная для данного памятника, связана с керамикой «кипринского» типа Барнаульско-Бийского Приобья. Для посуды этой группы из Новоильин- ки III характерны добавление пуха птиц в формовочную массу и использование низко- и среднепластичного исходного сырья. Гребенчатую орнаментальную традицию, к сожалению, преждевременно связывать с уже выделенными археологическими культурами или типами керамики. Особенности состава формовочных масс свидетельствуют о смешении культурных традиций. Можно предположить, что обычай добавлять дресву сформировался в районах, где есть выходы камня (Рудный Алтай, отроги Салаирского кряжа или Казахский мелкосопочник и др.). Эта группа пришлого населения уже начала перенимать навыки и традиции местных жителей как в изготовлении, так и в орнаментации посуды (добавление пуха, орнамент из ямок, отпечатки веревочки, оформление венчиков с внутренней стороны и др.). Наличие двух традиций в использовании минеральных примесей (дресва и шамот) указывает на то, что приток населения мог быть из разных ландшафтных зон, т.к. добавление шамота в формовочную массу характерно для территорий, где нет выходов камня. В целом результаты изучения технологии изготовления и орнаментации керамики с поселения Ново-ильинка III подтверждают единовременность и едино-культурность комплекса. Прослеживается смешение культурных традиций, отражающее процессы взаимодействия и начавшейся консолидации населения с разными традициями, сложившимися, вероятнее всего, в различных ландшафтных зонах, что соответствует расположению памятника между крупными ареалами культур лесостепного Алтая, Казахстана и Барабы.

Список литературы Керамика эпохи энеолита с поселения Новоильинка III (Северная Кулунда)

- Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. -М.: Наука, 1978. -272 с.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения//Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. -Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 1999. -233 с.

- Зайберт В.Ф. Энеолит Урало-Иртышского междуречья. -Петропавловск: Наука Респ. Казахстан, 1993. -246 с.

- Казаков А. А., Гальченко А.В., Степанова Н.Ф. Об особенностях орнаментации средневековой керамики//Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и средневековье. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1994. -С. 154-155.

- Калинина И. В. Архаичные орнаментиры (технологическая целесообразность и семантика)//Керамика как исторический источник (подходы и методы изучения). -Куйбышев: Куйбышев. гос. пед. ин-т, 1991. -С. 34-35.