Керамика мариинской культуры Нижнего Приамурья

Автор: Цетлин Ю.Б., Медведев В.Е.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 (60), 2014 года.

Бесплатный доступ

Основная задача работы - реконструкция гончарных традиций у носителей недавно выделенной мариинской культуры, существовавшей в раннем неолите (VIII-VII тыс. до н.э.) в Нижнем Приамурье. Представлены результаты всестороннего анализа керамики в рамках историко-культурного подхода к изучению древнего гончарства. Выделены общие гончарные традиции, свидетельствующие о высокой культурной однородности населения, оставившего мариинские памятники. Работу следует в большей степени рассматривать как методическое исследование, показывающее перспективные возможности применения названного подхода.

Нижнее приамурье, ранний неолит, керамика, реконструкции гончарных традиций, техника, технология, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/14523071

IDR: 14523071 | УДК: 903.023

Текст научной статьи Керамика мариинской культуры Нижнего Приамурья

Мариинская культура, существовавшая в бассейне нижнего Амура (Хабаровский край) в VIII– VII тыс. до н.э., относится к раннему неолиту и следует во времени непосредственно за древнейшей неолитической осиповской культурой. Ее изучение находится в начальной стадии, и у исследователей пока нет единства взглядов в вопросе об ее историкокультурных связях с другими культурами. Так, например, В.Е. Медведев считает, что мариинская культура по целому ряду признаков близка к новопетровской среднего Амура [2008, с. 248] и поэтому бесперспективен поиск тесного родства между осиповской и мариинской культурами [Медведев, Филатова, 2014, с. 20]. По мнению других исследователей, ближе всего к осиповскому керамическому комплексу «стоит керамика мариинского типа, что может быть аргументом в пользу их прямой преемственности» [Шевкомуд,

Яншина, 2012, с. 244]. А.П. Деревянко, придерживаясь более осторожной точки зрения, отмечал в мариинской культуре «элементы древнейшей на Дальнем Востоке неолитической культуры – осиповской» [Деревянко и др., 2014, с. 16].

Одним из важнейших источников, который позволяет на современном уровне аргументированно реконструировать связи между древними культурами, является керамика [Бобринский, 1978; Цетлин, 2012]. Это связано с целым рядом обстоятельств. Во-первых, начиная с эпохи неолита глиняная посуда – необходимый предмет быта практически в каждом домохозяйстве. Во-вторых, ее изготовление представляет собой сложный системно организованный технико-технологический процесс, навыки исполнения которого не только передаются из поколения в поколение строго по родственным каналам, по мужской или женской линии [Бобринский, 1999, с. 50], но и закреплены в обществе определенной системой культовых представлений [Калинина, 2010]. В-третьих, способы распространения и правила использования глиняной посуды, судя по мно-

гочисленным данным этнографии, имеют глубоко традиционный характер и поэтому не могут меняться случайным образом.

В настоящее время доказано, что системы гончарства, выраженные в конкретных культурных традициях, при относительно изолированном существовании древних человеческих коллективов отличаются удивительной устойчиво стью. Они могут нарушаться только инокультурными влияниями или контактами с носителями других гончарных традиций [Бобринский, 1999, с. 48–53]. Особо следует обратить внимание на то, что в условиях доремесленного и особенно древнейшего производства глиняной посуды, к которому относятся материалы мариинской культуры, различия в культурных традициях гончаров можно рассматривать как безусловное свидетельство культурных особенностей состава местного населения в целом [Бобринский, 1978, с. 242].

Основная задача данной работы состоит в реконструкции гончарных традиций у носителей мариинской культуры. В дальнейшем это позволит более доказательно обсуждать вопрос о характере ее связей с другими неолитическими культурами Дальнего Востока.

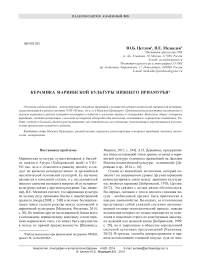

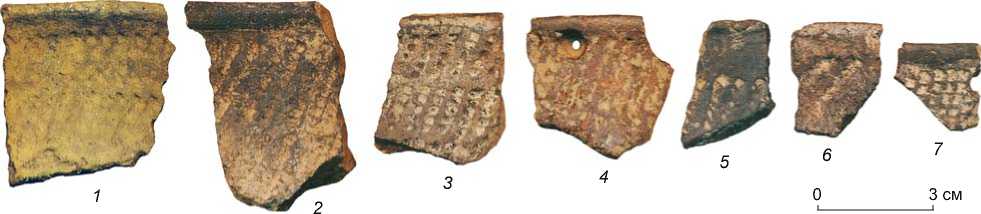

Использованные материалы

Мариинская культура в неолите Дальнего Востока выделена относительно недавно и представлена пока небольшим числом памятников. Наиболее широкомасштабным раскопкам (512 м2) было подвергнуто поселение на о-ве Сучу у с. Мариинского, где два раскопа – IX (1999 г.) и XII (2002 г.) – дали выразительные керамические материалы этой культуры (рис. 1). Кроме того, несколько образцов мариинской керамики происходит с поселения на острове у с. Петропавловка* (рис. 2). Материалы этих двух памятников и стали объектом специального изучения. В статье приводятся результаты всестороннего анализа керамики мариинской культуры в рамках историкокультурного подхода к изучению древнего гончарства, разработанного в лаборатории «История керамики» Института археологии РАН [Бобрин- ский, 1978, 1999]. Исследованы 75 образцов с поселения на о-ве Сучу и 8 экз. с поселения Петропав-ловка-Остров (из раскопа 1969 г.).

А

3 cм

Б

Рис. 1. Керамика мариинской культуры с поселения на о-ве Сучу.

А – из раскопа IX; Б – из раскопа XII.

Несмотря на то что сохранность мариинской керамики заметно лучше, чем более ранней осиповской, точно определить, от какого числа сосудов происходят найденные черепки, было затруднительно по нескольким причинам. Во-первых, фрагменты не очень крупные, во-вторых, поверхности многих обломков из-за слабого обжига оказались сильно разрушенными при мытье керамики, что препятствовало выяснению приемов ее обработки, в-третьих, навыки отбора исходного плас-

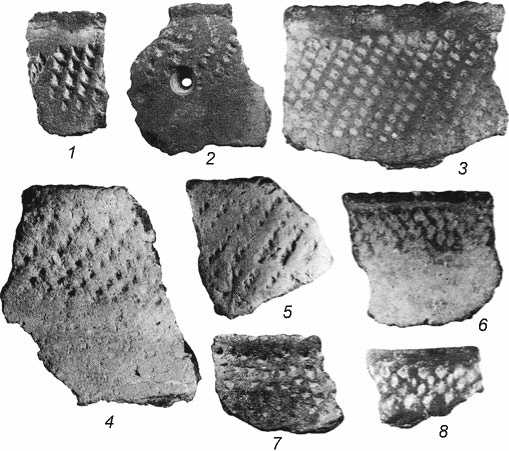

Рис. 2. Керамика мариинской культуры с поселения Петропавловка-Остров.

тичного сырья и составы формовочных масс мариинской посуды были не слишком разнообразными. Все это заставило при обсуждении численных данных оперировать количеством не сосудов, а фрагментов.

Программа изучения

Изучение образцов керамики мариинской культуры велось по четырем направлениям: 1) техника и технология, 2) орнамент, 3) естественная структура форм сосудов, 4) сферы использования посуды. Реконструкция гончарных традиций в области техники и технологии предполагает выяснение: а) навыков отбора исходного пластичного сырья, включая оценку его относительной ожелезненности и пластичности; б) состава формовочной массы на качественном и количественном уровнях; в) приемов конструирования сосудов (в т.ч. технологических операций и технических приспособлений); г) навыков обработки их внешней и внутренней поверхности; д) приемов придания сосудам прочности и водонепроницаемости. Изучение орнамента включает определение его стилистики, вида орнаментира и способа работы им. Анализ естественной структуры формы сосуда заключается в выяснении того, из каких функциональных частей он состоит. При определении сферы применения посуды учитывалось наличие или отсутствие ее контакта с открытым огнем в процессе бытового использования.

Следует отметить, что полнота и надежность реконструкции культурных традиций гончаров и потребителей посуды по всем четырем направлениям зависит, во-первых, от сохранности керамического материала, во-вторых, от наличия или отсутствия на поверхности и в изломах черепков особых технологических и иных следов, которые несут информацию об этих традициях. Далеко не по всем обломкам керамики возможно было получить полный набор данных. Поэтому информация, полученная по разным фрагментам, как бы дополняла друг друга. Трасологическое изучение следов на поверхности и в изломах черепков производилось с помощью бинокулярного микроскопа МБС-2 и последующего сравнения их с эталонными экспериментальными образцами, хранящимися в лаборатории «История керамики». Для оценки степени ожелезненности сырья керамика подвергалась повторному обжигу при температуре 850 ºС и сравнивалась с эталонной цветовой шкалой ожелезненности глин. Предварительная отбраковка образцов, вторично побывавших в огне, специальный термический анализ оставшихся фрагментов и анализ «остаточной пластичности» сырья позволили определить температуру обжига мариинской керамики.

Результаты изучения керамики

Поселение на о-ве Сучу, раскоп IX. Изучены 24 образца мариинской керамики.

Исходное сырье . Для изготовления посуды использовалась в основном природная глина слабой (52 %) и средней (44 %) ожелезненности, преимущественно высокой (75 %) и реже средней (17 %) пластичности. Кроме того, зафиксировано использование неожелез-ненной глины и т.н. горного ила (по одному случаю), а также сырья низкой пластичности (два случая).

Формовочная масса . Практически во всех образцах она состояла из природной глины, крупного или среднего шамота и какого-то органического раствора. Последний, скорее всего, вводился в формовочную массу для придания ей состояния рабочей пластичности. Важно отметить, что традиция применения шамота была очень устойчивой, поскольку во многих случаях в его составе также зафиксирован шамот. Носители отмеченных выше традиций использования глины средней и слабой ожелезненности сосуществовали на поселении, о чем свидетельствует присутствие в слабоожелезненном шамоте среднеоже-лезненного и наоборот. Важной чертой традиций является доля шамота в формовочной массе. Наиболее часто (88 %) он присутствует в концентрации 1 : 4 или 1 : 5. Более высокое и более низкое содержание шамота может быть связано с плохим промесом формовочной массы при ее подготовке.

Конструирование сосудов. Почти во всех случаях использовался лоскутный налеп (83 %). По некото- рым образцам удалось установить только применение налепочной технологии без дальнейшей конкретизации. Наращивание осуществлялось на форме-основе (21 %) по емкостной или емкостно-донной программе конструирования начинов (8 %). В двух случаях установлено, что прокладкой между формой-основой и формовочной массой служила кожа. К сожалению, всю эту информацию удалось получить только по небольшому числу фрагментов.

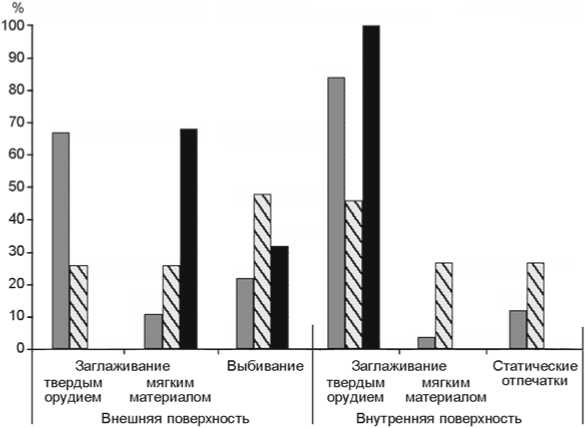

Обработка внешней поверхности . Наиболее часто ее заглаживали каким-то твердым орудием (67 %). Судя по оставшимся на поверхности ложбинкам, это могла быть галька. На целом ряде обломков такое заглаживание сочеталось с выбиванием гладкой колотушкой (22 %). Значительно реже поверхность заглаживалась каким-то мягким материалом (11 %), характер которого выяснить не удалось.

Обработка внутренней поверхности . Приемы и их сочетание аналогичны, приведенным выше. Однако важно отметить, что для обработки внутренней поверхности заглаживание твердым предметом применялось значительно чаще (84 %), а использование для этого мягкого материала отмечено на одном образце. В трех случаях сохранились статические отпечатки от формы-основы.

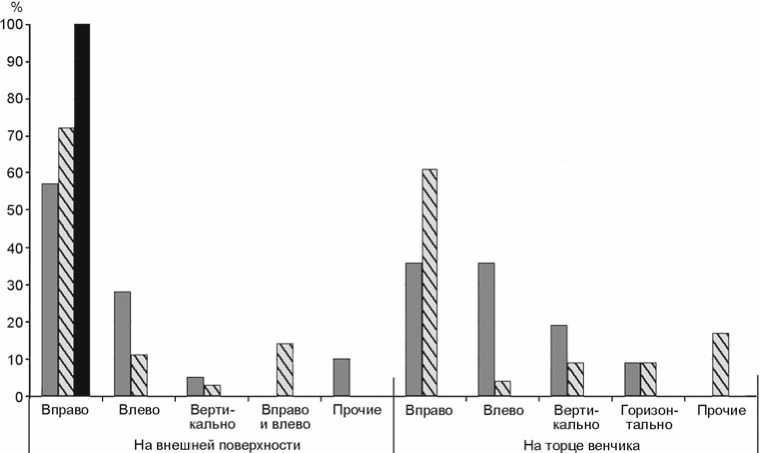

Декорирование внешней поверхности . Орнамент во всех случаях располагался только в верхней части сосуда и наносился с помощью штампов. Наиболее широко использовался гребенчатый штамп с пятью-шестью зубцами (10 случаев), с большим их числом (8, 9, 10 и 13) зафиксировано по одному случаю. Чаще всего наносился один ряд отпечатков с наклоном вправо (57 %), реже – влево (28 %). Зафиксировано по одному случаю нанесения ряда вертикальных гребенчатых и гладких оттисков, а также отпечатков фигурного штампа.

Декорирование торца венчика . Зде сь одинаково представлены традиции нанесения гребенчатым штампом отпечатков с наклоном вправо и влево (по 36 %), реже встречаются вертикальные (19 %) и горизонтальные (9 %) оттиски.

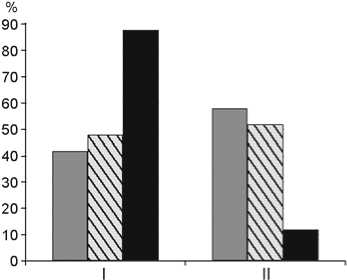

Придание сосудам прочности и водонепроницаемости. Решение этой задачи обеспечивалось термической обработкой изделий. По изученным материалам зафиксировано практически одинаковое использование двух режимов обжига. Первый – длительный низкотемпературный (ниже температуры каления глины) обжиг в восстановительной среде (42 %). Судя по отсутствию явления остаточной пластичности, сосуды обжигались при 470–550 ºС. Второй режим также предполагает на первом этапе длительный низкотемпературный обжиг, а затем очень короткий или короткий в окислительной среде при температуре каления глины (58 %). При такой термической обработке на обеих поверхностях сосудов образуется тонкий осветленный слой толщиной от долей миллиметра до 1–2 мм. В изломе фиксируется резкая граница между ним и внутренним темным слоем. По мнению А.А. Бобринского, второй режим связан с ритуальным (магическим) очищением сосудов огнем перед использованием их в быту [1999, с. 102–104].

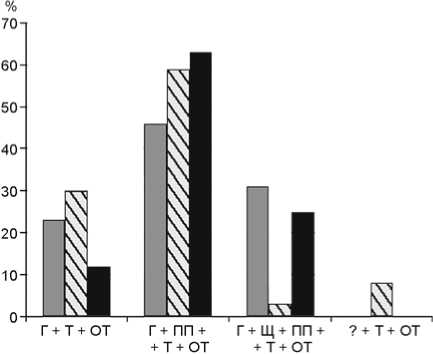

Структура формы сосудов . Из-за небольшого размера обломков верхних частей сосудов судить о естественной структуре форм можно только приблизительно и на достаточно общем уровне. Речь может идти лишь о со ставе функциональных частей того участка, который сохранился. По изученным материалам зафиксированы следующие виды структуры форм сосудов: 1) губа + тулово + основание тулова (23 %); 2) губа + предплечье + тулово + основание тулова (46 %); 3) губа + щека + предплечье + тулово + основание тулова (31 %). Следует отметить, что из-за отсутствия донных частей сосудов невозможно судить о том, выражено ли основание тулова в структуре формы или находится в слитном состоянии с ним.

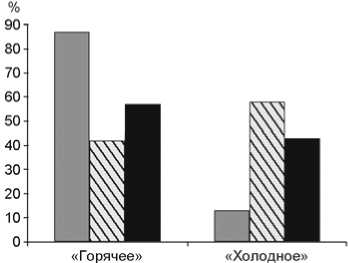

Сфера использования сосудов . Об этом также можно судить пока что на очень общем уровне. Выделяются две сферы использования посуды: «горячая», связанная, судя по всему, с приготовлением пищи на огне, и «холодная», которая не предполагала контакт сосудов с открытым пламенем. К первой относятся 87 % обломков, ко второй – 13 %. Об использовании посуды для приготовления пищи на огне свидетельствуют нагар на некоторых фрагментах керамики, большая прокаленность внешней поверхности обломков по сравнению с внутренней, плавный цветовой переход от осветленного слоя внешней поверхности к более темной центральной части излома черепка. Соответственно, отсутствие этих следов указывает на использование сосудов в быту или культовой практике без систематического контакта с огнем. Важно подчеркнуть, что по изученным материалам не удалось выявить связь между сложностью естественной структуры формы и сферой применения.

Выводы. Изученные материалы позволяют выделить доминирующие культурные традиции населения, делавшего и использовавшего эту посуду: 1) использование высокопластичного глинистого сырья слабой и средней ожелезненности; 2) составление формовочной массы из смеси глины, крупного и среднего шамота в концентрации 1 : 4 или 1 : 5 и какого-то специально приготовленного органического раствора; 3) изготовление посуды с помощью лоскутного на-лепа, скорее всего, на форме-основе с последующим выбиванием гладкой колотушкой; 4) заглаживание обеих поверхностей сосуда твердым орудием, предположительно галькой; 5) более частое использование длительного низкотемпературного обжига по сравнению с таким же обжигом, но в сочетании с последующей короткой выдержкой изделий в окислительной среде при высокой температуре; 6) декорирование внешней поверхности и торца венчика наклонными оттисками гребенчатого штампа; 7) отсутствие связи между сложностью естественной структуры и сферой применения посуды; 8) использование сосудов почти исключительно для приготовления на огне горячей пищи. Несмотря на высокий уровень единства выделенных культурных традиций, некоторые особенности указывают на то, что в составе местного населения были группы с отличавшимися в деталях гончарными традициями.

Поселение на о-ве Сучу, раскоп XII. Изучен 51 образец мариинской керамики. Большинство фрагментов, судя по верхним частям, происходят от разных сосудов.

Исходное сырье . Наиболее широко представлены обломки сосудов, изготовленных из глины слабой (76 %), реже средней (24 %) ожелезненности и высокой пластичности (94 %).

Формовочная масса . Во всех случаях она состоит из природной глины, крупного и среднего шамота в концентрации 1 : 4 или 1 : 5 (98 %) и органического раствора. Традиция добавления шамота была очень устойчивой: присутствие в его составе шамота отмечено в 55 % случаев. Часто удавалось определить и степень ожелезненности сырья, из которого был сделан сосуд, пошедший на изготовление шамота.

Рассмотрим, как менялись традиции отбора разного по степени ожелезненности пластичного сырья во времени. Данные, полученные по самому черепку, отражают наиболее позднее состояние традиций (нулевой уровень), шамот, зафиксированный в черепке, -предшествующее (первый уровень), а присутствующий в шамоте - еще более раннее (второй уровень).

Приведенные в табл. 1 данные позволяют высказать предположение, что в более раннее время предпочтение отдавалось слабоожелезненной глине. Позднее в результате притока на поселение какой-то новой группы обитателей стали использовать преимущественно глину средней ожелезненности, а в еще более поздний период ситуация вернулась к исходной.

Таблица 1. Изменение традиций отбора исходного сырья во времени, %

|

Уровень традиций |

Степень ожелезненности пластичного сырья |

||

|

Средняя |

Слабая |

Смесь разных видов сырья * |

|

|

Нулевой Первый Второй |

24,0 71,0 20,0 |

76,0 12,0 60,0 |

– 17,0 20,0 |

*В данном случае имеется в виду присутствие шамота как из слабо-, так и из среднеожелезненной глины.

В любом случае, совершенно очевидно, что носители этих разных традиций обитали на поселении одновременно.

Конструирование сосудов . Наиболее распространенной, а скорее всего практически единственной, была традиция изготовления сосудов лоскутным на-лепом (68 %) на форме-основе (ее использование отмечено в 35 % случаев). Примерно 1/3 образцов не позволяет конкретизировать способ конструирования, можно только заключить, что применялась налепочная технология. Один очень небольшой сосудик, диаметром всего 5 см, был изготовлен кольцевым налепом из жгута. По обломкам нижних частей сосудов в двух случаях зафиксировано использование донно-емкостной программы конструирования, в трех - емкостной или емкостно-донной. Такое серьезное различие в принципах конструирования может указывать на существенные культурные особенности обитавших на поселении групп жителей [Бобринский, 1978, с. 114-153].

Обработка внешней поверхности . Конструирование сосудов на форме-основе лоскутным налепом сопровождалось доминированием традиции выбивания их внешней поверхности гладкой колотушкой (48 %). Кроме того, применялось заглаживание как твердым орудием (предположительно галькой), так и каким-то мягким материалом (по 26 %).

Обработка внутренней поверхности . Здесь преобладало заглаживание твердым орудием (46 %), реже использовался мягкий материал (27 %). На некоторых обломках (27 %) зафиксированы статические отпечатки от формы-основы. По четырем фрагментам можно предполагать, что в качестве прокладки использовалась кожа.

Декорирование внешней поверхности . Наиболее часто под венчиком сосудов наносился один ряд наклонных вправо гребенчатых отпечатков (72 %), реже такие же отпечатки и также в один ряд наносились с наклоном влево (11 %). Примерно в 14 % случаев зафиксировано создание двух рядов гребенчатых оттисков: верхний - с наклоном вправо, нижний - влево. Любопытно, что в одном случае перед нанесением орнамента была произведена разметка (см. рис. 1, Б , 3 ). Этот факт указывает на неустойчивость навыков (возможно, молодость) человека, делавшего орнамент. Другие виды штампованного декора использовались значительно реже.

Декорирование торца венчика . Здесь также доминировали отпечатки гребенчатого штампа с наклоном вправо (61 %). Значительно реже встречаются оттиски с наклоном влево (4 %), вертикальные и горизонтальные (по 9 %). Есть также отпечатки гладкого штампа, вертикальные (9 %) или с наклоном вправо (4 %).

Придание сосудам прочности и водонепроницаемости. Практически в равной степени применялись два описанных выше режима обжига: длительный низкотемпературный (48 %) и такой же в сочетании с коротким высокотемпературным (52 %). Еще одним приемом ритуального очищения сосудов перед их использованием было обваривание [Бобринский, 1999, с. 98–99], зафиксированное по 16 % образцов.

Структура формы сосудов . Удалось выявить следующие виды: 1) губа + тулово + основание тулова (30 %); 2) губа + предплечье + тулово + основание тулова (59 %); 3) губа + щека + предплечье + туло-во + основание тулова (3 %). По нижним частям сосудов зафиксирована конструкция «тулово + основание тулова» (8 %), следовательно, можно предполагать, что по крайней мере у ряда сосудов «основание туло-ва» представляет собой выделенную функциональную часть в структуре формы. Об этом же свидетельствуют фотографии реставрированных мариинских сосудов, приведенные в монографии В.Е. Медведева и И.В. Филатовой [2014, с. 37, рис. 13, 3, 4 ].

Сфера использования сосудов . Зафиксировано практически одинаковое использование посуды как для приготовления пищи на огне (42 %), так и для других нужд, не связанных с систематическим контактом с открытым пламенем (58 %). По 30 фрагментам керамики удалось установить некоторую связь между структурой форм сосудов и сферой их применения. Приведенные в табл. 2 данные позволяют предположить, что трехчастные сосуды, близкие по форме к глубоким мискам, преимущественно использовались в хозяйственной сфере, не предполагавшей контакт с огнем, а четырехчастные – в обеих.

По некоторым обломкам венчиков, сохранившим достаточную кривизну, оказалось возможным определить примерный диаметр сосудов в верхней части:

Диаметр венчика, см ≤ 10 11–15 16–20 21–25 26–30

Доля образцов, %

4,0

24,0

36,0

24,0

12,0

Судя по этим данным, наиболее широко были распространены емко сти диаметром 16–20 см, на втором месте стоят сосуды диаметром 11–15 и 21–25 см, а совсем маленькие и более крупные использовались значительно реже. Теперь попробуем выяснить, зависит ли сфера использования сосудов от их размера. Конечно, имеющиеся данные (табл. 3) очень скромные, но они позволяют предположить, что для приготовления пищи в основном использовались сосуды диаметром 16–20 см. В хозяйственной сфере, не связанной с систематическим контактом с огнем, применялась посуда двух размеров: диаметром 11–15 и 21–25 см. Допустимо полагать, что сосуды объемом

Таблица 2. Связь между структурой форм сосудов и сферой их использования, %

|

Сфера использования |

Структура форм сосудов |

||

|

Губа + туло-во + основание тулова |

Губа + предплечье + ту-лово + основание тулова |

Губа + щека + предплечье + тулово + основание тулова |

|

|

«Горячая» |

25,0 |

43,0 |

100,0 |

|

«Холодная» |

75,0 |

57,0 |

– |

Таблица 3. Зависимость сферы использования сосудов от их размера

Дополнительная информация . Кроме обломков сосудов, технико-технологическому анализу были подвергнуты две глиняные поделки. Одна из них представляет собой целый диск диаметром 4 см и толщиной 1 см. Он изготовлен из слабоожелезненной глины средней пластичности, в которую добавлен крупный шамот (в нем также зафиксирована примесь шамота) и органический раствор. Диск подвергался длительному низкотемпературному обжигу в условиях восстановительной среды. Таким образом, это изделие по своим технологическим характеристикам полностью совпадает с керамикой из данного раскопа. Второй предмет – обломок диска диаметром 6–7 см и толщиной 1,5 см. Он изготовлен из «горного» ила средней ожелезненности и низкой пластичности. Это сырье содержит естественные примеси: большое количество остроугольных частиц мелкого песка и немного мелких растительных остатков. Каких-либо искусственных добавок не зафиксировано. Предмет также был подвергнут длительному низкотемпературному обжигу. По своему составу он не сходен с мариинской керамикой, но практически тождественен керамике более ранней осиповской культуры [Медведев, Цетлин, 2013].

Выводы . К доминирующим в местном гончарстве могут быть отнесены следующие традиции: 1) преимущественное использование для изготовления сосудов слабоожелезненной высокопластичной глины;

2) составление формовочной массы из глины, шамота в концентрации 1 : 4 и 1 : 5 и органического раствора; 3) конструирование посуды лоскутным налепом на форме-основе; 4) выбивание гладкой колотушкой внешней поверхности сосудов и заглаживание твердым инструментом внутренней; 5) преимущественное декорирование внешней поверхности и торца венчика сосудов оттисками гребенчатого штампа с наклоном вправо; 6) применение в равной мере длительного низкотемпературного обжига и его сочетания с коротким высокотемпературным в условиях окислительной среды; 7) изготовление со судов в основном только двух видов конструкций; 8) применение посуды с более простой структурой формы главным образом в сфере быта, не предполагавшей контакт с огнем, а с более сложной – для разнообразных хозяйственных нужд; 9) преимущественное использование сосудов диаметром 16–20 см для приготовления пищи, а сосудов диаметром 11–15 и 21–25 см для удовлетворения иных потребностей. В целом складывается впечатление, что гончарные традиции, выявленные по керамике из раскопа XII, отражают большее культурное единство обитателей поселения.

Поселение Петропавловка-Остров. По этому памятнику мы располагаем довольно скромной информацией – изучено пока восемь обломков верхних частей сосудов (венчики с частью стенок).

Исходное сырье . Использовалась главным образом глина сильной ожелезненности (63 %), реже – средней (37 %), во всех случаях высокой пластичности.

Формовочная масса. Она состояла из глины, крупного и среднего шамота (88 %) и органического раствора (100 %). Шамот чаще вводился в концентрации 1 : 5 (42 %), реже – 1 : 4 и 1 : 6 (по 29 %).

Конструирование сосудов. В большинстве случаев оно производилось лоскутным налепом (63 %), в остальных удалось зафиксировать только факт использования налепочной технологии.

Обработка внешней поверхности. Чаще всего ее заглаживали мягким материалом (68 %), реже применялось выбивание гладкой колотушкой (32 %).

Обработка внутренней поверхности. Во всех случаях зафиксировано заглаживание твердым орудием. Как уже отмечалось выше, вероятно, это была небольшая галька.

Декорирование внешней поверхности. Зафиксировано только нанесение под венчиком одного ряда оттисков гребенчатого штампа с наклоном вправо.

Декорирование торца венчика . В одном случае отмечен ряд горизонтально расположенных овальных вдавлений, в другом – отпечатков гладкого штампа с наклоном влево.

Придание сосудам прочности и водонепроницаемости. Судя по изученным материалам, преобладал длительный низкотемпературный обжиг в восстановительной среде (88 %), а последующая короткая выдержка изделий в окислительной среде при высокой температуре применялась редко (12 %). Помимо этого, сосуды подвергались магическому очищению путем обваривания в органическом растворе (25 %).

Структура форм сосудов . Преобладали изделия с четырехчастной структурой: губа + предплечье + + тулово + основание тулова (63 %). В двух случаях зафиксирована пятичастная: губа + щека + предплечье + тулово + основание тулова.

Сфера использования сосудов . Примерно одинаково представлены сосуды для приготовления пищи на огне (57 %) и для «холодного» использования (43 %).

Выводы . Небольшое количество изученных образцов керамики позволяет только с большой долей условно сти говорить о доминирующих гончарных традициях. Тем не менее к таковым можно отнести использование: 1) сильно ожелезненной и высокопластичной глины в качестве сырья, 2) формовочной массы с добавлением шамота в концентрации 1 : 5 и органического раствора, 3) лоскутного нале-па, вероятно, по форме-основе, о чем может говорить выбивание внешней поверхности колотушкой, 4) заглаживания этой поверхности мягким материалом, а внутренней – твердым орудием, 5) «гребенчатого» орнамента на внешней поверхности сосудов, 6) низкотемпературного обжига в восстановительной среде, 7) более сложной структуры формы, 8) сосудов как для приготовления пищи, так и для других нужд, не предполагающих контакт с огнем. В целом гончарные традиции характеризуются однородностью, а отмеченные частные различия не могут быть связаны с культурными особенностями населения.

Сравнительный анализ гончарных традиций

Поскольку между керамикой из раскопов IX и XII на поселении на о-ве Сучу выявлен ряд особенностей, эти две группы материалов будут рассматриваться как различные. Сравнительный анализ гончарных традиций, выявленных при изучении керамики, может проводиться как на качественном, так и на количественном уровне. Начнем с качественного.

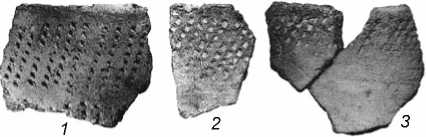

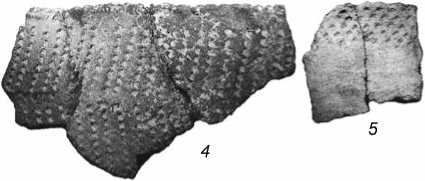

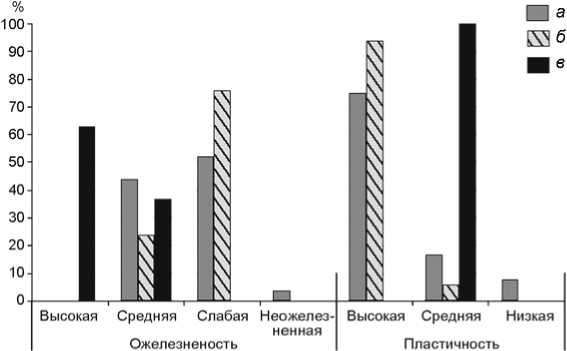

Исходное сырье (рис. 3). Если одни обитатели поселения на о-ве Сучу (раскоп IX) почти одинаково широко использовали и слабо-, и среднеожелезненную глину высокой пластичности, то другие (раскоп XII) применяли в основном слабоожелезненную глину той же пластичности, а на поселении Петропавловка-Остров предпочтение отдавали сильно ожелезненной и среднепластичной. Очевидно, что различия, зафиксированные на первом памятнике, обусловлены неко-

Рис. 3. Ожелезненность и пластичность исходного сырья. а – Сучу, раскоп IX; б – Сучу, раскоп XII; в – Петропавловка-Остров.

Рис. 4. Состав формовочной массы.

Усл. обозн. см. рис. 3.

но заглаживание твердым орудием, а другие (раскоп XII) – выбивание колотушкой, на поселении Петропавловка-Остров преобладало заглаживание каким-то мягким материалом.

Обработка внутренней поверхности (рис. 6). Значительное сходство приемов зафиксировано по материалам раскопа IX памятника на о-ве Сучу и поселения Пет-ропавловка-Остров. Заметные особенности обработки выявлены по образцам керамики из раскопа XII на о-ве Сучу.

Декорирование внешней поверхности (рис. 7). Все изученные материалы свидетельствуют о доминировании традиции создания гребенчатого орнамента в верхней части сосуда. Однако соотношение оттисков разной ориентации не одинаково, доля отпечатков с наклоном вправо возрастает в

Рис. 5. Приемы конструирования сосудов.

Усл. обозн. см. рис. 3.

торыми культурными особенностями населения, а особые традиции, выявленные на втором, связаны прежде всего со спецификой местных сырьевых ресурсов.

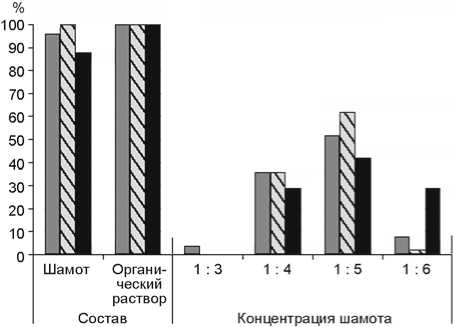

Формовочная масса (рис. 4). Ее состав во всех изученных материалах практически одинаков. Различия отмечены только в концентрации шамота, которая несколько ниже в керамике с поселения Петро-павловка-Остров.

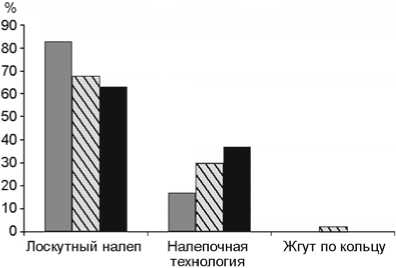

Конструирование сосудов (рис. 5). На обоих поселениях сосуды изготавливали лоскутным налепом на форме-основе.

Обработка внешней поверхности (рис. 6). Несмотря на то что мариинские гончары использовали одни те же приемы обработки внешней поверхности сосудов, соотношение их было различным. Так, одни обитатели поселения на о-ве Сучу (раскоп IX) применяли преимуществен-

Рис. 6. Способы обработки поверхностей сосудов.

Усл. обозн. см. рис. 3.

Рис. 7. Ориентация гребенчатого орнамента.

Усл. обозн. см. рис. 3.

Рис. 8. Режимы обжига сосудов.

I – длительный низкотемпературный в восстановительной среде; II – тот же с последующим коротким высокотемпературным в окислительной среде. Другие усл. обозн. см. рис. 3.

Рис. 9. Структура формы сосуда.

Г – губа, Щ – щека, ПП – предплечье, Т – тулово, ОТ – основание тулова. Другие усл. обозн. см. рис. 3.

коллекциях керамики от раскопа IX к раскопу XII на о-ве Сучу и к поселению Петропавловка-Остров.

Декорирование торца венчика (рис. 7). Традиция нанесения здесь гребенчатого орнамента отмечена только для поселения на о-ве Сучу. На сосудах из раскопа IX одинаково были распространены оттиски с наклоном вправо, влево и вертикальные, а на посуде из раскопа XII – исключительно с наклоном вправо.

Придание сосудам прочности и водонепроницаемости (рис. 8). Обитатели поселения на о-ве Сучу (раскопы IX и XII) одинаково широко применяли два режима термической обработки сосудов: длительный низкотемпературный обжиг в восстановительной среде и тот же, но с последующим коротким высокотемпературным в окислительной среде. На поселении Петропавловка-Остров гончары использовали преимущественно первый. В различной степени применялось и обваривание сосудов.

Структура форм сосудов (рис. 9). Четырехчастные сосуды, состоящие из губы, предплечья, тулова и основания тулова, были наиболее массовыми на мариинских поселениях. Но при этом в материалах раскопа IX на о-ве Сучу и поселения Петропавловка-Остров они дополнялись сосудами более сложной конструкции (губа + щека + предплечье + тулово + основание тулова), а в коллекции из раскопа XII на о-ве Сучу – простой (губа + тулово + основание тулова).

Использование сосудов (рис. 10). Сосуды на о-ве Сучу из раскопа IX использовались главным образом для приготовления пищи на огне, а из раскопа XII и с поселения Петропавловка-Остров – как для приготовления пищи, так и для ее потребления и хранения.

Таким образом, у носителей мариинской культуры выделяются следующие общие гончарные традиции : 1) составление формовочных масс из глины, шамота и органического раствора, 2) изготовление сосудов лоскутным налепом на форме-основе, 3) декорирование верхней части сосудов гребенчатым штампом. Сходство этих субстратных и приспособительных традиций свидетельствует о высокой культурной однородности населения, оставившего памятники мариинской культуры.

К локальным гончарным традициям отно сятся: 1) навыки отбора и использования исходного пластичного сырья, 2) приемы обработки внешней и внутренней поверхностей сосудов, 3) особенности ориентации отпечатков гребенчатого штампа в декоре посуды, 4) навыки декорирования торца венчика сосудов, 5) режимы термической обработки керамики, 6) широта применения приемов ритуального очищения сосудов, 7) особенности использования по суды в быту. Выявленные локальные особенности указывают, во-первых, на большую близость традиций в пределах поселения на о-ве Сучу, во-вторых, на определенную культурную специфику групп населения, оставивших памятники мариинской культуры.

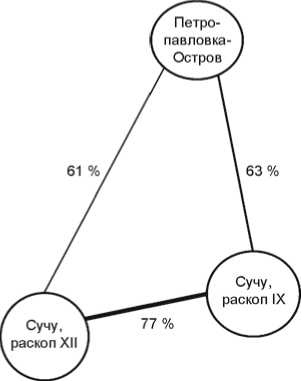

Теперь сопоставим гончарные традиции обитателей изученных поселений на количественном уровне. Степень сходства (КС) между тремя поселениями рассчитывалась по формуле

КС = Σ К min + M min + ... + N min [Телегин, 1977],

Рис. 10. Использование сосудов в быту.

Усл. обозн. см. рис. 3.

Рис. 11. Граф связей между изученными памятниками мариинской культуры по степени сходства гончарных традиций.

где К, М и N – показатели, по которым оценивается сходство гончарных традиций обитателей каждого из сравниваемых поселений.

Таблица 4. Степень сходства (КС) между памятниками мариинской культуры по видам информации, %

|

Вид информации |

Сучу, раскоп IX – раскоп XII |

Сучу, раскоп IX – Петропавловка-Остров |

Сучу, раскоп XII – Петропавловка-Остров |

|

Структура формы |

72 |

83 |

74 |

|

Ожелезненность |

76 |

37 |

24 |

|

Пластичность |

81 |

17 |

6 |

|

Формовочная масса |

98 |

94 |

94 |

|

Концентрация шамота |

90 |

79 |

73 |

|

Конструирование |

85 |

80 |

80 |

|

Внешняя поверхность |

59 |

33 |

58 |

|

Внутренняя поверхность |

62 |

84 |

46 |

|

Термическая обработка |

94 |

54 |

60 |

|

Декор на внешней поверхности |

71 |

57 |

72 |

|

Использование |

55 |

70 |

85 |

|

КС средн. |

77 |

63 |

61 |

Опираясь на результаты количественного анализа степени сходства гончарных традиций (табл. 4), можно дополнить и уточнить данные, полученные на качественном уровне (рис. 11). В частности, подтверждается близость традиций у обитателей разных частей поселения на о-ве Сучу (77 %) и большая удаленность от них гончарных традиций населения, оставившего памятник Петропавловка-Остров (61 и 63 %).

В заключение необходимо отметить, что дальнейшее целенаправленное изучение керамики мариинской культуры позволит существенно дополнить и уточнить приведенные здесь результаты. Поэтому данную статью следует в большей степени рассматривать как методическое исследование, цель которого – показать современные возможности применения историко-культурного подхода к изучению истории древнего гончарства и населения.