Керамика развитого этапа бронзового века поселения Калиновка II (Восточная Кулунда)

Автор: Федорук А.С., Иванов Г.Е., Федорук О.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В работе отражены результаты комплексного изучения керамики эпохи развитой бронзы поселения Калиновка II. Был проведен анализ форм, техники орнаментации, орнаментальных схем, а также исходного сырья и формовочных масс сосудов. Установлено, что на памятнике преобладали сосуды баночных форм. Отмечено использование трех приемов нанесения орнамента: штампование, прочерчивание и вдавление. Зафиксировано 17 различных мотивов. Наиболее часто встречаются горизонтально прочерченная узкая каннелюра, горизонтальный зигзаг, горизонтальная елочка. Среди орнаментальных композиций преобладают узоры, состоящие из трех различных мотивов, реже встречаются композиции из одного или двух. Анализ исходного сырья и формовочных масс показал, что в коллекции преобладают сосуды, изготовленные из среднеожелезненной пластичной глины. Выявлено пять различных рецептов составления формовочных масс. На памятнике преобладала шамотная традиция добавления минеральных примесей. Органические добавки чаще всего использовались в виде растворов. Полученные в результате исследования данные позволяют говорить о том, что местное население достигло определенного единства культурных традиций гончарного производства, что проявилось в навыках отбора исходного сырья и составления формовочных масс. Сопоставление исследованной серии керамики памятника Калиновка II с материалами других единовременных поселений региона показало, что морфология, орнаментация и технология изготовления изученной керамики в целом типичны для андроновских коллекций, происходящих с территории степного и лесостепного Алтая. В то же время выявлены и некоторые специфические черты керамического комплекса, которые заключаются в преобладании изделий из пластичных глин, а также частом использовании орнаментального мотива «горизонтальная елочка». Подобная ситуация может быть связана как с хронологической позицией памятника, так и с его культурными особенностями.

Бронзовый век, степной и лесостепной алтай, древние поселения, керамика, орнаментация, формы, технология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146477

IDR: 145146477 | УДК: 903.02 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0787-0794

Текст научной статьи Керамика развитого этапа бронзового века поселения Калиновка II (Восточная Кулунда)

Поселение Калиновка II находится в окрестностях с. Черная Курья Мамонтовского р-на Алтайского края на берегу оз. Котлово, отделяющего Касмалинский бор от степи. Памятник обнаружен и изучался Г.Е. Ивановым в 1983, 1987–1988 гг. С 2004 по 2008 гг. работы на поселении проводились им совместно с Алтайским госуниверситетом (руководители А.Б. Шамшин, А.С. Федорук, А.А. Редников). В результате раскопано более 2 000 м2 площади памятника, на которой полностью или частично исследованы остатки шести сооружений периодов развитой и поздней бронзы, теплотехническое сооружение, получена значительная коллекция бронзовых, каменных, костяных и глиняных изделий, обширный остеологический материал. В настоящее время поселение является одним из наиболее изученных комплексов эпохи бронзы в регионе.

Отдельные результаты полевых и камеральных исследований ранее отражены в научной литературе [Иванов, 1988, 2000а, б, 2016; Кирюшин, Иванов, Удодов, 1990; Кирюшин и др., 2004, 2005, 2006, 2007а, б; Иванов, Федорук, 2005; Вальков, Иванов, Федорук, 2022], при этом в полной мере материалы памятника до настоящего времени не опубликованы, а отдельные категории находок не становились предметом специальных исследований.

Керамическая коллекция поселения насчитывает 6 308 фрагментов и 15 развалов сосудов. Орнамент присутствует на 19,77 % коллекции (1 240 фрагментов и 10 развалов).

В комплексе выделяются группы посуды андро-новской, черкаскульской и саргаринско-алексеев-ской культур, а также фрагменты сосудов донгаль-ского типа.

Настоящая статья отражает результаты исследования андроновской серии керамики из коллекции памятника. Она представлена 22 обломками не менее чем от 19 сосудов, а также двумя развалами сосудов (0,38 % общей коллекции). Керамика этой 788

группы сосредоточена в северной части поселения и приурочена к сгоревшему жилищу № 6, в котором и найдены развалы и наиболее крупные фрагменты.

Методика исследования

Изучение керамической коллекции проведено по методике, включающей в себя исследование форм, техники орнаментации, орнаментальных схем, а также исходного сырья и формовочных масс сосудов.

На первом этапе работы анализировались формы и орнаментация керамики. Использовалась методика В.Ф. Генинга [1973, с. 115–116]: подсчеты велись по отдельным элементам орнамента, а поверхность сосуда рассматривалась как совокупность зон, что позволило более детально отразить специфику орнаментации комплекса.

На втором этапе был выполнен технико-технологический анализ, для которого было отобрано 18 фрагментов от различных сосудов (девять венчиков, одна придонная часть, две целых формы, шесть стенок). Толщина стенок сосудов варьирует от 0,6 до 1,2 см. Исследование проводилось с помощью бинокулярных микроскопов МБС-10 и Stemi-2000-С по методике, разработанной А.А. Бобринским [1978, 1999]. Изучению были подвергнуты свежие изломы и поверхности фрагментов. Для определения степени ожелезненности исходного сырья, а также характера искусственных и естественных примесей образцы дополнительно нагревались в окислительной среде в муфельной печи, при температуре 850 °С. Пластичность исходного сырья определялась по методике О.А. Лопатиной [2005, с. 95].

Результаты

Формы и орнаментация

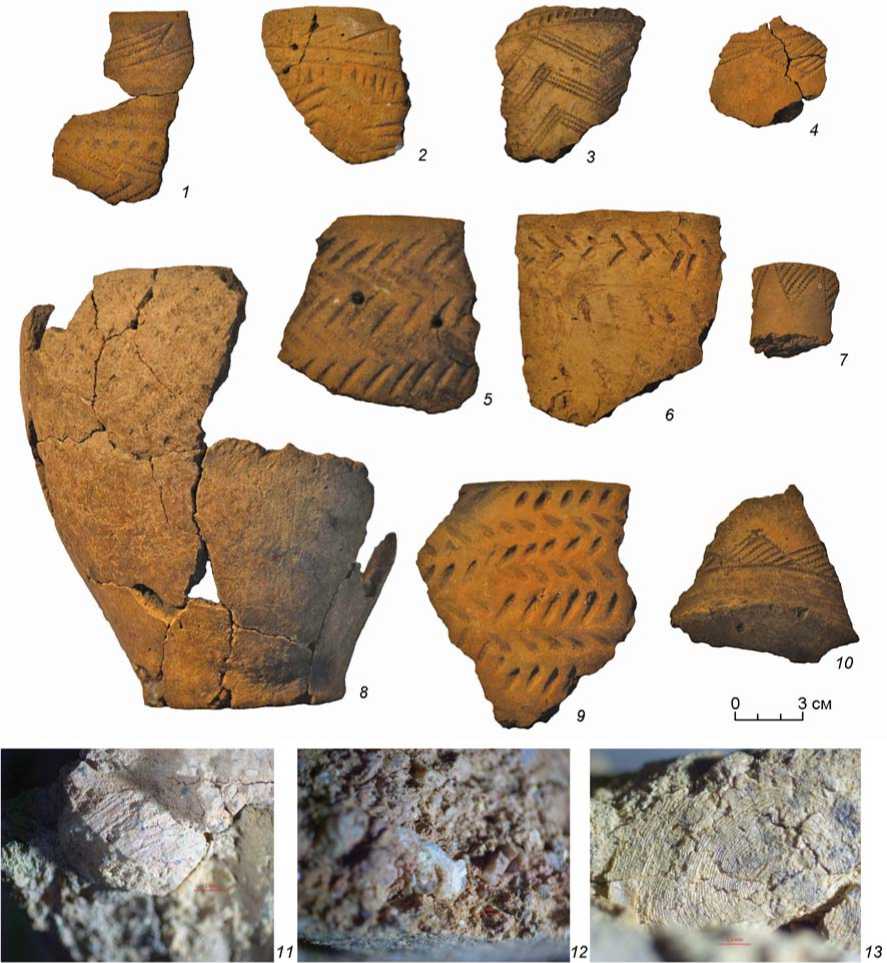

В 14 случаях, когда размеры фрагментов позволяют, можно определить форму сосудов: основная часть фрагментов относится к банкам (78,6 %). При этом семь обломков происходит от баночных сосудов закрытого типа (50 %) (см. рисунок, 2, 5, 6, 8, 9), четыре – открытого типа (28,6 %). Фрагментов горшков всего два: один от среднепрофилированно-го горшка (7,1 %), второй от слабопрофилирован-ного (7,1 %) (см. рисунок, 1). Один черепок от пиаловидного (?) сосуда (см. рисунок, 7).

Банки орнаментированы по верхней половине, горшки – по шейке, плечикам, тулову, в одном случае и по придонной части.

Отмечается использование трех приемов нанесения орнамента: штампование (72,9 %), прочерчивание (16,7 %) и вдавление (10,4 %).

На посуде отмечено 17 разновидно стей мотивов орнамента. Наиболее часто встречаются узкая каннелюра (20,3 %), горизонтальные зигзаг из оттисков гребенчатого штампа (18,8 %) и елочка из оттисков гребенчатого (10,9 %) или гладкого (9,4 %) штампа. Отно сительно часто в орнаменте использованы горизонтально ориентированные ряды разнообразных треугольников из гребенчатого штампа (9,4 %), ряды наклонных оттисков гребенчатого штампа (7,8 %), линии, сформированные оттисками гребенчатого штампа (6,25 %), и ряды наклонных каплевидных вдав-лений (4,7 %). Остальные мотивы зафиксированы не более одного-двух раз.

Керамика периода развитой бронзы поселения Калиновка II.

1–10 – фото образцов, 11–13 – микросъемка образцов с помощью микроскопа Stemi-2000-С.

В связи с высокой степенью фрагментации керамики группы говорить об орнаментальных композициях до статочно сложно. Однако на имеющихся в коллекции крупных фрагментах верхних частей сосудов преобладают узоры, состоящие из трех различных мотивов (45,4 %), реже одного или двух (по 18,2 %). Кроме того, трижды отмечено присутствие на сосуде четырех различных мотивов (13,6 %) и единожды одного мотива, повторенного три раза.

Исходное сырье

Анализ первых трех технологических ступеней показал, что все исследованные сосуды были изготовлены из среднеожелезненного сырья. В четырех случаях было использовано среднепластичное сырье, в остальных – пластичное.

В исходном сырье были зафиксированы следующие естественные примеси: песок окатанный размерами 0,1–0,2 мм, также встречается песок размерностью от 0,3 до 1 мм; бурый железняк оолитовой формы размерами 0,5–1 мм. В изломах трех сосудов встречены белые или светло-серые рыхлые включения округлой формы. В одном случае в изломе зафиксированы единичные фрагменты и отпечатки чешуи рыб размером 5–7 мм (см. рисунок , 6 , 13 ), в изломе еще одного сосуда – единичные включения раковины размерами 0,6–0,7 мм, а также включения неокатанных минералов белого цвета размерами 2–3 мм в небольшой концентрации.

Исходя из анализа состава естественных примесей, можно предположить, что в последних двух случаях источники исходного сырья, использованного при изготовлении сосудов, находились в непосредственной близости к водоему.

Формовочные массы

Изучение состава формовочных масс позволило выявить, что в качестве искусственных добавок использовались как минеральные, так и органические примеси.

В качестве минеральной примеси использовался в основном шамот, также в нескольких образцах зафиксирована дресва.

Шамот, используемый при изготовлении керамики, имел размеры от 0,3–0,5 до 3–4 мм, в отдельных случаях до 7–10 мм (см. рисунок , 11 ). Во всех случаях использовался некалиброванный шамот. Концентрация шамота в формовочной массе в основном 1 : 3 – 1 : 4. В одном случае зафиксирована концентрация 1 : 6, в двух случаях – 1 : 5. Пошедшие на шамот сосуды также были изготовлены из среднеожелезненного сырья. В двух случаях в шамоте зафиксирован песок размерами до 1,5 мм.

Дресва кварцевая встречена в трех экземплярах. Размер частиц от 0,5 до 3–3,5 мм, концентрация 1 : 3 (см. рисунок , 12 ). В одном случае в качестве дресвы 790

был использован остроугольный песок, предварительно раздробленный.

Органические примеси представлены растворами и навозом. Раствор фиксируется по наличию аморфных пустот, покрытых углистыми или прозрачными пленками с жирным блеском. Также в большинстве случаев фиксируется рыжеватый налет и небольшое количество отпечатков измельченной растительности. Можно предположить, что в качестве раствора в большинстве случаев использовались выжимки навоза.

Навоз определяется по наличию в изломах большого количества отпечатков и остатков растительности размером от 0,3 до 4–5 мм в длину, а также наличию пустот, покрытых налетом или имеющих глянцевый блеск.

Анализ компонентов формовочной массы показал, что исследованные сосуды были изготовлены по пяти различным рецептам. При изготовлении большинства сосудов был использован рецепт исходное сырье + шамот + органический раствор (12 экз.) (см. рисунок , 1–6, 8, 10 ). Три сосуда были изготовлены по рецепту исходное сырье + шамот + + навоз (см. рисунок , 9 ). Также были зафиксированы рецепты исходное сырье + шамот + дресва + + органический раствор, исходное сырье + шамот + + дресва + навоз, исходное сырье + дресва + органический раствор (см. рисунок , 7 ) (по одному экз.).

Таким образом, в андроновском комплексе поселения Калиновка II преобладали сосуды, изготовленные из среднеожелезненной пластичной глины. В качестве искусственных примесей использовались в основном шамот и органика. Присутствие нескольких сосудов, содержащих дресву, может быть объяснено процессами взаимодействия местного населения с другими андроновскими общинами. Так, в предгорных районах Алтая преобладала смешанная традиция добавления минеральных примесей, а для Центрального Казахстана дресва была традиционным компонентом формовочных масс [Леонтьева, 2016, с. 13–14; Ломан, 1993, с. 27].

Обсуждение результатов

Сопоставление керамического комплекса памятника Калиновка II с материалами других андронов-ских поселений региона демонстрирует большую степень сходства данной керамики как по технологии изготовления, формам, так и по декору с керамическими комплексами большей части исследованных поселений.

При изготовлении сосудов андроновское население степного и лесостепного Алтая отдавало предпочтение среднеожелезненным глинам различной степени пластичности. Ведущей традици-

Сравнительная характеристика керамических коллекций андроновских поселений степного и лесостепного Алтая

|

Калиновка II |

Жарково-3 (по: [Папин и др., 2021]) |

Рублево VI (по: [Папин и др., 2015]) |

Ляпустин Мыс (по: [Леонтьева 2015; 2016]) |

|

|

Кол-во фрагментов |

24 |

74 |

19 |

304 |

|

Форма сосудов |

||||

|

Горшки слабопрофилированные |

7,1 % |

20,0 % |

33,33 % |

26,4 % |

|

Горшки среднепрофилированные |

7,1 % |

17,8 % |

25,0 % |

|

|

Банки открытые |

28,6 % |

17,8 % |

41,67 % |

73,6 % |

|

Банки закрытые |

50,0 % |

44,4 % |

||

|

Зона орнаментации |

||||

|

Шейка |

5,5 % |

23,5 % |

63,16 % |

— |

|

Плечико |

38,9 % |

32,9 % |

— |

|

|

Тулово |

52,8 % |

40,0 % |

36,84 % |

— |

|

Придонная часть |

1 случай (2,8 %) |

Три случая |

— |

— |

|

Техника орнаментации |

||||

|

Штампование |

72,9 % |

78,0 % |

57,2 % |

63,3 % |

|

Вдавления |

10,4 % |

5,0 % |

7,1 % |

16 % |

|

Прочерчивание |

16,7 % |

15,0 % |

35,7 % |

20,8 % |

|

Мотивы орнамента |

||||

|

Узкий каннелюр |

20,3 % |

5,0 % |

25,0 % |

20,1 % |

|

Горизонтальный зигзаг |

18,8 % |

— |

10,7 % |

— |

|

Горизонтальная елочка |

20,3 % |

3,9 % |

— |

22,2 % |

|

Горизонтальный ряд (поясок) наклонных оттисков штампа |

7,8 % |

9,9 % |

7,2 % |

— |

|

Горизонтальная линия из гребенчатого штампа |

6,3 % |

1,3 % |

3,5 % |

— |

|

Горизонтальный ряд наклонных каплевидных вдавлений |

4,7 % |

6,49 % |

7,2 % |

16,4 % |

|

Горизонтальные ряды треугольников |

9,4 % |

20,78 % |

14,3 % |

— |

Сложность композиций орнамента

|

Один мотив |

18,2 % |

— |

13,3 % |

— |

|

Два различных мотива |

18,2 % |

— |

6,7 % |

— |

|

Три различных мотива |

45,4 % |

— |

13,3 % |

— |

|

Четыре и более различных мотива |

13,6 % |

— |

53,4 % |

— |

|

Один мотив, повторенный три и более раз |

4,6 % |

— |

13,3 % |

— |

|

Кол-во фрагментов |

18 |

47 |

5 |

Нет инф. |

|

Исходное сырье |

||||

|

Среднеожелезненное |

100 % |

88 % |

— |

41, 2% |

|

Слабоожелезненное |

— |

8 % |

80 % |

— |

|

Сильноожелезненное |

— |

2 % |

20 % |

35,3 % |

|

Пластичное |

77,7 % |

36 % |

40 % |

64,7 % |

|

Среднепластичное |

22,3 % |

45 % |

20 % |

— |

|

Низкопластичное |

— |

19 % |

40 % |

— |

Формовочные массы

Более детальный сравнительный анализ андро-новского керамического комплекса Калиновки II можно провести с материалами одного из наиболее территориально близко расположенных поселений – Жарково-3. При сопоставлении данных проявляется сходство по большинству анализируемых параметров: составу формовочных масс, формам, зонам орнаментации, приемам нанесения декора, степени сложности узоров сосудов [Папин и др., 2021]. При этом зачастую близки и процентные соотношения всех параметров (см. таблицу ).

По ряду анализируемых показателей (форма сосудов, зоны орнаментации, техника нанесения орнамента) андроновская керамика Калиновки II близка аналогичной, но относительно немногочисленной группе, происходящей с поселения Рублево VI [Папин и др., 2015].

В то же время прослеживаются и некоторые различия. Так, большая часть сосудов Калиновки II была изготовлена из пластичной глины, в то время как на Жарково-3 чаще применялось среднепластичное сырье, на Рублево VI – низко- и среднепластичное. Подобная ситуация могла быть связана с особенностями конкретной местности и доступностью мест добычи сырья. В целом, на поселенческих комплексах Алтая преобладает керамика из среднепластичного сырья, однако на некоторых памятниках, как и на Калиновке II, большая часть сосудов была изготовлена из пластичной глины [Леонтьева, 2016, с. 12–14].

Некоторые отличия прослеживаются и в орнаментации керамических изделий. Один из наиболее часто используемых мотивов на керамике из Калиновки II – горизонтальная елочка, тогда как на абсолютном большинстве андроновских комплексов Алтая данный вид бордюра встречается довольно редко (не более 5–6 %). Высокая частота мотива «горизонтальная елочка» зафиксирована лишь на поселении Ляпустин Мыс и могильнике Кытманово [Леонтьева, 2015; Уманский, Кирюшин, Грушин, 2007]. Здесь подобный орнамент присутствовал на 22,2 % и 27,6 % сосудов соответственно, что сопоставимо с результатами Кали-новки II (см. таблицу). Подобная ситуация может быть связана с более поздней хронологической по- зицией данных памятников, либо их культурными особенностями. Широкое использование мотива «горизонтальная елочка» также встречается в ан-дроновских комплексах Минусинской котловины и памятниках кызылтасского типа Верхнего Прииртышья [Максименков, 1978, с. 66–68; Ткачева, Ткачев, 2008, с. 249].

Заключение

Полученные в результате исследования андро-новского керамического комплекса поселения Ка-линовка II данные позволяют говорить о том, что местное население достигло определенного единства культурных традиций гончарного производства, что проявилось в навыках отбора исходного сырья и составления формовочных масс.

Морфология, орнаментация и технология изготовления андроновской керамики исследуемого поселения в целом типичны для территории степного и лесостепного Алтая. В то же время выявлены и некоторые специфические черты керамического комплекса Калиновки II, проявившиеся прежде всего в преобладании такого орнаментального мотива, как горизонтальная елочка. Однако поскольку андроновская керамика на памятнике представлена небольшим количеством экземпляров, говорить о причинах возникновения данных особенностей пока преждевременно.

Исследование выполнено по проекту «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006), а также при финансовой поддержке РНФ, проект № 20-18-00179 «Миграции и процессы этнокультурного взаимодействия как факторы формирования полиэтничных социумов на территории Большого Алтая в древности и средневековье: междисциплинарный анализ археологических и антропологических материалов».

Список литературы Керамика развитого этапа бронзового века поселения Калиновка II (Восточная Кулунда)

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. – М.: Наука, 1978. – 272 с.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. – Самара: Изд-во Самарского пед. ун-та, 1999. – С. 5–109.

- Вальков И.А., Иванов Г.Е., Федорук А.С. Изделия из кости и рога с поселения бронзового века Калиновка II // Теория и практика археологических исследований. – 2022. – Т. 35. – № 2. – С. 37–49.

- Генинг В.Ф. Программа статистической обработки керамики из археологических раскопок // СА. – 1973. – № 1. – С. 114–135.

- Иванов Г.Е. К вопросу об абсолютной и относительной хронологии памятников с валиковой керамикой степного Алтая // Хронология и культурная принадлежность памятников каменного и бронзового веков Южной Сибири. – Барнаул: Изд. ИИФиФ СО РАН; Алт. гос. ун-та, 1988. – С. 101–104.

- Иванов Г.Е. Жилище эпохи бронзы с поселения Калиновка II // Сохранение и изучение культурного наследия Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2000а. – Вып. XI. – С. 146–149.

- Иванов Г.Е. Свод памятников истории и культуры Мамонтовского района (к 220-летию с. Мамонтово). – Барнаул: Алт. полиграф. комбинат, 2000б. – 160 с.

- Иванов Г.Е. Алтайская деревня на перекрестках истории: летопись Мамонтовского района. – Барнаул: Азбука, 2016. – 516 с.

- Иванов Г.Е., Федорук А.С. Керамический комплекс поселения Калиновка II // Актуальные проблемы археологии, истории и культуры. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. пед. ун-та, 2005. – Т. 2. – С. 59–67.

- Кирюшин Ю.Ф., Иванов Г.Е., Удодов В.С. Новые материалы эпохи поздней бронзы лесостепного Алтая // Проблемы археологии и этнографии Южной Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1990. – С. 104–128.

- Кирюшин Ю.Ф., Иванов Г.Е., Шамшин А.Б., Папин Д.В., Редников А.А., Федорук А.С. Продолжение исследований на поселении Калиновка II // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – Т. 12. – Ч. 1. – С. 350–352.

- Кирюшин Ю.Ф., Иванов Г.Е., Шамшин А.Б., Папин Д.В., Федорук А.С. Предварительные итоги исследования поселения Калиновка II // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. – Т. 10. – Ч. I. – С. 269–273.

- Кирюшин Ю.Ф., Иванов Г.Е., Шамшин А.Б., Папин Д.В., Федорук А.С. Исследования в Восточной Кулунде // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – Т. 11. – Ч. I. – С. 329–332.

- Кирюшин Ю.Ф., Иванов Г.Е., Шамшин А.Б., Папин Д.В., Федорук А.С., Раиткин С.С., Тырышкина Ю.Ю. Новые материалы эпохи бронзы с поселения Калиновка II в Кулундинской степи // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007а. – Т. 13. – С. 260–263.

- Кирюшин Ю.Ф., Иванов Г.Е., Шамшин А.Б., Папин Д.В., Федорук А.С., Редников А.А. Некоторые итоги исследования поселения Калиновка II // Полевые исследования в Верхнем Приобье и на Алтае. 2006 г.: Археология, этнография, устная история. – Барнаул: Барнаул. гос. пед. ун-т, 2007б. – Вып. 3. – С. 26–33.

- Леонтьева Д.С. Андроновский керамический комплекс поселения Ляпустин Мыс на оз. Иткуль // Научный Альманах. – 2015. – Вып. 10/4 (12). – С. 247–251.

- Леонтьева Д.С. Керамика андроновской культуры степного и лесостепного Алтая (по материалам поселений): aвтореф. дис. … канд. ист. наук. – Барнаул, 2016. – 24 с.

- Ломан В.Г. Гончарная технология населения Центрального Казахстана второй половины II-го тысячелетия до н.э.: aвтореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 1993. – 31 с.

- Лопатина О.А. Технологические особенности древнейшей керамики Каширских городищ раннего железного века // РА. – 2005. – № 3. – С. 93–99.

- Максименков Г.А. Андроновская культура на Енисее. – Л.: Наука; 1978. – 292 с.

- Папин Д.В., Ломан В.Г., Степанова Н.Ф., Федорук А.С. Результаты технико-технологического анализа керамического комплекса поселения эпохи поздней бронзы Рублево VI // Теория и практика археологических исследований. – 2015. – Вып. 2 (12). – С. 115–143.

- Папин Д.В., Степанова Н.Ф., Федорук А.С., Федорук О.А., Ломан В.Г. Керамика андроновской (федоровской) культуры поселения Жарково-3 // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2021. – № 2 (53). – С. 40–51.

- Ткачева Н.А., Ткачев А.А. Эпоха бронзы Верхнего Прииртышья. – Новосибирск: Наука, 2008. – 304 с.

- Уманский А.П., Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П. Погребальный обряд населения андроновской культуры Причумышья – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2007 – 132 с.