Керамика развитого неолита с поселения Тыткескень VI

Автор: Кирюшин К.Ю., Кирюшин Ю.Ф., Семибратов В.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 (56), 2013 года.

Бесплатный доступ

Поселение Тыткескень VI относится к числу наиболее информативных памятников неолита, энеолита и эпохи бронзы Горного Алтая. В ходе работ 2006 г. на памятнике исследованы слои на площади более 1 500 м 2, обнаружены многочисленные керамические и каменные артефакты развитого и позднего неолита. Керамика развитого неолита с этого памятника находит аналоги в синхронных и более поздних неолитических материалах поселения Тыткескень II. Прослеживаются черты морфологического сходства и с энеолитической посудой из погребений афанасьевских могильников Куюм и Улаган. Керамика развитого неолита с поселений Тыткескень II и VI практически не имеет аналогов среди находок с синхронных памятников Западной Сибири, но проявляет морфологическое сходство с неолитической посудой атбасарской культуры на территории Казахстана. Кроме того, прослеживается близость этих поселенческих комплексов к кельтеминарской культуре Средней Азии. Материалы горизонта 3А поселения Тыткескень VI позволяют сделать вывод о том, что культурная традиция развитого неолита формировалась на основе ранненеолитической, но при наличии какого-то импульса, связанного с проникновением на территорию Горного Алтая населения из Средней Азии или восточных районов Казахстана.

Неолит, поселение, керамика, орнамент, технологический прием, искусственные добавки, формовочные массы, армирующая добавка, этнокультурные процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/14523017

IDR: 14523017 | УДК: 903

Текст научной статьи Керамика развитого неолита с поселения Тыткескень VI

В теории и практике археологических исследований анализу древней керамики всегда уделяется пристальное внимание, поскольку формы, орнаментация и технологические приемы изготовления глиняной посуды являются отражением этнокультурных процессов, происходивших в древних обществах. В этой работе рассматривается керамика из горизонта 3А поселения Тыткескень VI, которое находится на средней Катуни. Данный комплекс датируется второй половиной V тыс. до н.э. и относится к развитому неолиту. На основе анализа керамических материалов поднимаются проблемы реконструкции этнокультурных процессов на территории Южной Сибири в эпоху неолита.

История изучения поселения

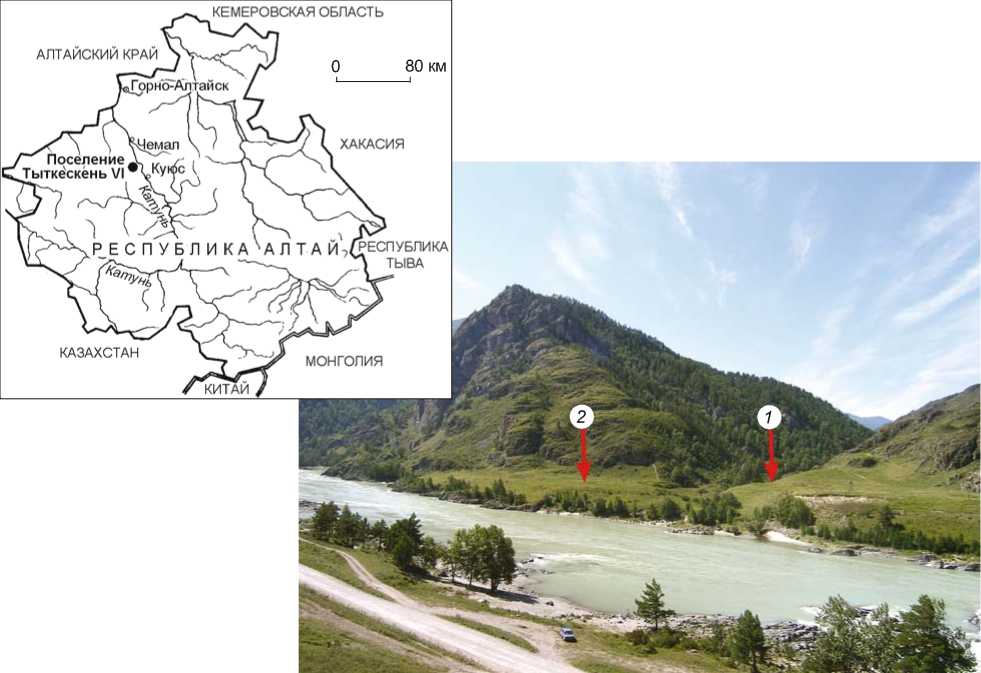

Памятник находится в Чемальском р-не Республики Алтай (рис. 1). Поселение Тыткескень VI расположено в устьевой зоне одноименной реки, левого притока Катуни, в 0,1 км от места их слияния (рис. 2). В этом месте левый берег Тыткескени представляет собой 15-метровую катунскую цокольную террасу, сложенную валунно-галечным конгломератом, а в верхней части – эоловым песком и гумусовыми отложениями мощностью от 0,1 до 0,5 м. Памятник открыт в 1990 г. при раскопках южной группы курганов могильника Тыткескень VI [Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров, 1994].

Археология, этнография и антропология Евразии 4 (56) 2013

Рис. 2. Устьевая зона р. Тыткескень. Стрелками указаны места расположения поселений Тыткескень VI ( 1 ) и Тыткескень II ( 2 ).

Горно-Алтайск

■Немал

КИТАИ

Поселение /

Тыткёскень VIе L^Yy0 \

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

80 км

ХАКАСИЯ

РЕСПУБЛИКА'АЛТАЙ ,/РЕСПУБЛИКА А , 1 ТЫВА

КАЗАХСТАН

МОНГОЛИЯ

[Кирюшин Ю.Ф. и др., 2006;

В 2006 г. на поселении были продолжены аварийные археологические раскопки. Исследована территория площадью ок. 1 500 м2. Получены интересные материалы, относящиеся к эпохам бронзы, раннего железа, средневековью (горизонт 1), энеолиту (горизонт 2) и неолиту (горизонт 3)

Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров, Шмидт и др., 2007; Волков, Кирюшин К.Ю., Семибратов, 2008].

Неолитический и энеолитический комплексы поселения выделяются на территории памятника пла-ниграфически. Условно они названы верхним и ниж-

Рис. 1. Местоположение памятника Тыткескень VI.

ним, что связано с планиграфией памятника. Верхний уровень поселения возвышается над нижним на 3,2 м. Они разделены между собой 20-метровым участком наклонной поверхности, где обнаружены лишь единичные каменные артефакты (рис. 3).

В дальнейшем вместо сло-

восочетаний «нижний уровень» и «верхний уровень» для обозначения археологических коллекций из неолитических слоев мы будем использовать термины «горизонт 3А» и «горизонт 3Б». Анализ материалов, полученных в результате исследований 2006 г., выявил различия между комплексами этих горизонтов. О некотором хронологическом разрыве между ними свидетельствуют радиоуглеродные даты 6 200 ± 210 л.н. (СОАН-6763) для горизонта 3А и 5 930 ± 150 л.н. (СОАН-6765) для горизонта 3Б.

Рис. 3. Поселение Тыткескень VI.

Керамика из горизонта 3А

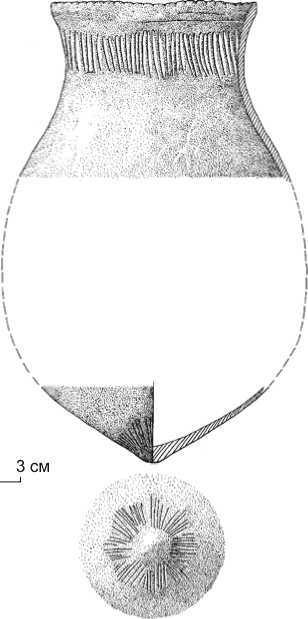

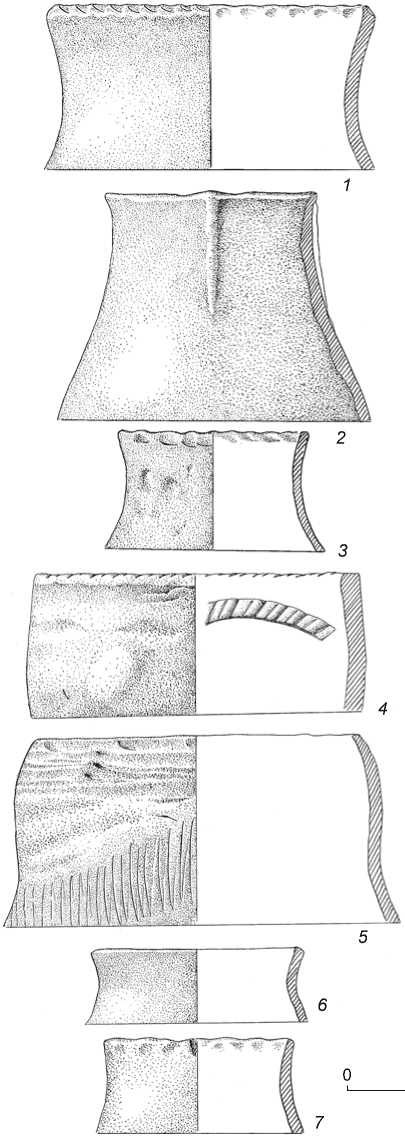

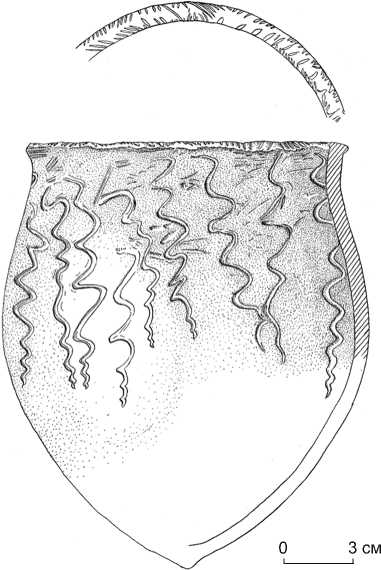

Коллекция насчитывает 988 экз., в т.ч. 38 фрагментов венчика, 6 – дна и 944 – стенок сосудов, из них 541 экз. – мелкие черепки размером меньше 1×1 см. Согласно численности фрагментов венчиков, представлены обломки не менее 15 сосудов. Большая их часть орнаментирована только по венчику, и лишь изредка встречается декор на тулове. Сосуды различаются по форме. К сожалению, ни одно изделие полностью не реконструируется, но у нескольких прослеживаются элементы, позволяющие частично воссоздать их форму (рис. 4–6).

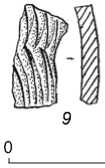

Рис. 4. Графическая реконструкция сосуда из горизонта 3А поселения Тыткескень VI.

Рис. 5. Фрагмент сосуда из горизонта 3А поселения Тыткескень VI.

3 cм

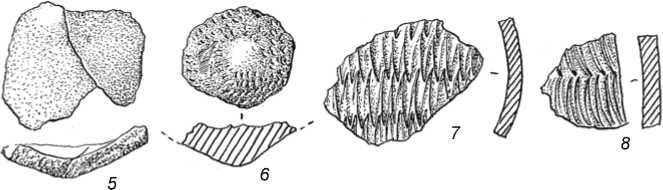

Рис. 6. Керамика из горизонта 3А поселения Тыткескень VI.

Наиболее представительная часть коллекции – фрагменты тонко стенных сосудов (толщина стенок 3–5 мм) с высоким, хорошо профилированным венчиком, отогнутым наружу (см. рис. 4–5; 6, 1–3, 6, 7 ). В единственном случае он загнут внутрь (см. рис. 6, 5 ). У одного сосуда частично реконструируется форма (см. рис. 4): складываются большие фрагменты верхней (см. рис. 5) и придонной частей, а тулово отсутствует. Это достаточно крупный сосуд (диаметр по срезу венчика 14 см), но стенки для его размеров тонкие (толщина 4–5 мм). Состав теста однородный, примеси визуально не просматриваются. Один сосуд отличается особо высокой горловиной (см. рис. 6, 2 ). Все фрагменты днищ (см. рис. 4; 7, 5, 6 ) свидетельствуют о том, что керамика остродонная.

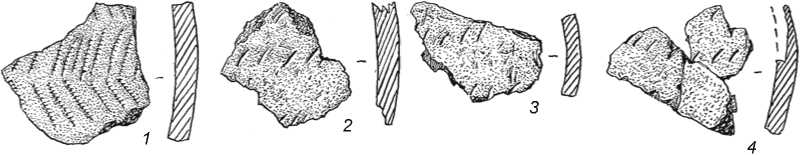

Кромка венчиков сосудов приостренная (см. рис. 4, 5; 6, 1, 2) либо оформлена защипами подушечками пальцев (см. рис. 6, 3, 5) или ногтями (см. рис. 6, 1), часто рассечена насечками (см. рис. 4, 5). В одном случае ряд глубоких косых насечек расположен под венчиком (рис. 8). Один сосуд по шейке и днищу украшен вертикальными параллельными линиями (см. рис. 4, 5). У другого по шейке проходит ряд гладкой качалки (см. рис. 6, 5).

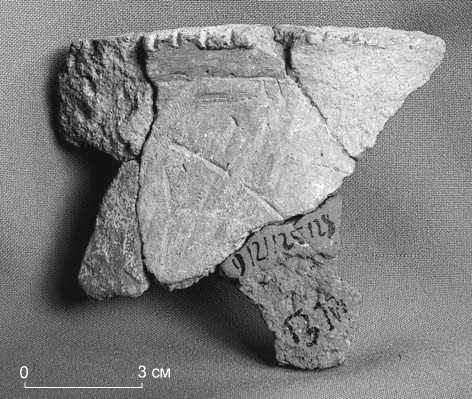

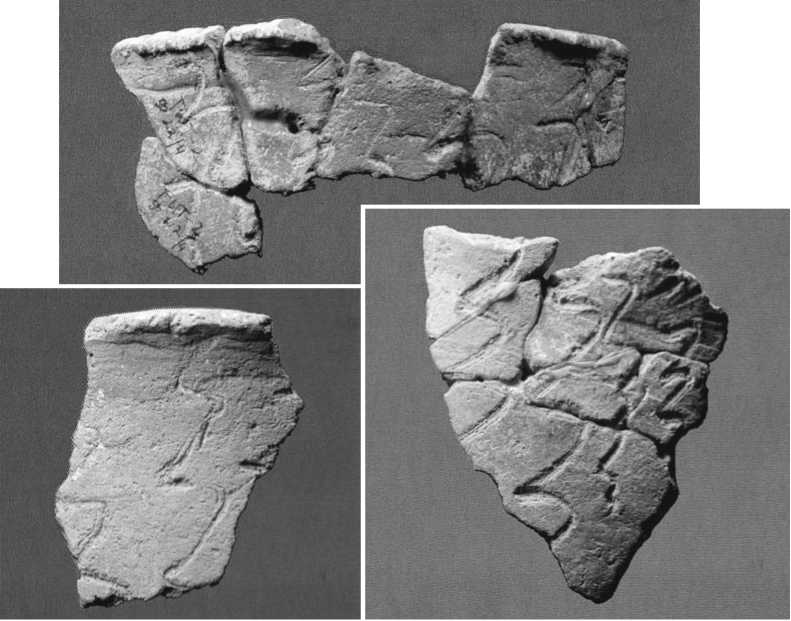

На общем фоне выделяется более толстостенная керамика (толщина стенок 5–8 мм) – несколько фрагментов слабопрофилированных венчиков (см. рис. 6, 4 ). Это части сосудов открытой формы, близких к банкам. Венчик прямой, по срезу рассечен насечками. Наиболее интересен достаточно крупный сосуд (диаметр по срезу венчика 20 см) с толщиной стенок 8 мм. Высокий венчик слабо профилирован и слегка отогнут наружу (рис. 9). Визуально эффект изгиба усиливает утолщение по срезу венчика, который внутри и снаружи рассечен насечками (рис. 9, 10). Сосуд не орнаментирован, но на шейке сохранились следы, возможно, от шпателя. Аналогичные следы просматриваются и на внутренней поверхности.

Рис. 7. Керамика из горизонта 3А поселения Тыткескень VI.

3 cм

Рис. 9. Керамика из горизонта 3А поселения Тыткес-кень VI.

Рис. 8. Фрагмент сосуда из горизонта 3А поселения Тыткескень VI.

Рис. 10. Фрагмент сосуда из горизонта 3А поселения Тыткескень VI.

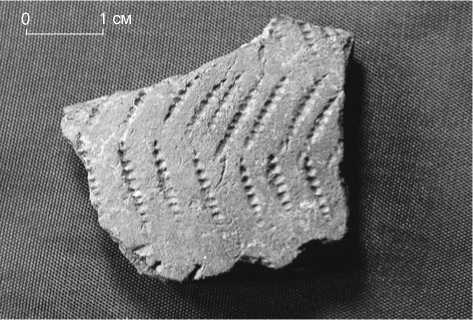

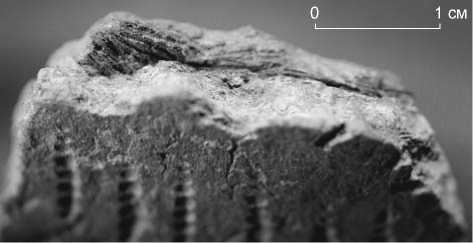

Три фрагмента тулова и днище украшены рядами коротких насечек (см. рис. 7, 2–4, 6 ), еще три фрагмента стенок орнаментированы гладкой качалкой (см. рис. 7, 7–9 ), а один – отпечатками гребенчатого штампа, образующего ряды «елочки» (см. рис. 7, 1 ; 11). Толщина последнего фрагмента 6 мм. В изломах визуально просматриваются следы пучков волоса (рис. 12).

Рис. 11. Фрагмент стенки сосуда из горизонта 3А поселения Тыткескень VI.

Рис. 12. Фрагмент керамики со следами волос в изломе из горизонта 3А поселения Тыткескень VI.

Дата комплекса горизонта 3А

Наиболее близкие аналогии керамическому комплексу горизонта 3А поселения Тыткескень VI имеются в материалах памятника Тыткескень II, который находится на расстоянии нескольких сотен метров на другом берегу одноименной реки. На этом поселении тонкостенная неорнаментированная керамика и орнаментированная отпечатками гребенчатого штампа встречена в слоях 7–5 и 4А, относящихся к раннему, развитому и позднему неолиту [Кирюшин К.Ю., Кирюшин Ю.Ф., Глушков, 2012]. Добавка волоса животных в стенки сосуда в процессе формовки также зафиксирована в материалах памятника [Там же]. Это базовый прием формовочной (культурной, этнографической) традиции неолитиче ских обитателей поселения Тыткескень II, в той или иной степени представленный в комплексах от раннего до финального неолита [Там же].

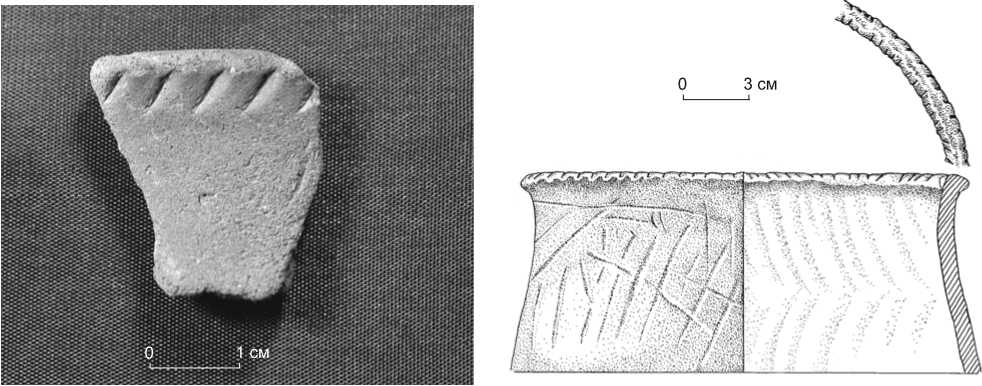

Сосуд, у которого высокий венчик слабо профилирован и слегка отогнут наружу (см. рис. 9, 10) и по нему проходит утолщение, находит аналоги в материалах пятого горизонта поселения Тыткескень II (рис. 13, 14). Особое значение имеет утолщение по венчику. И.Г. Глушков, работавший с материалами поселения Тыткескень II, считает, что это важный техно-

Рис. 13. Графическая реконструкция сосуда из пятого горизонта поселения Тыткескень II.

0 3 cм

Рис. 14. Керамика из пятого горизонта поселения Тыткескень II.

логический признак способа формовки сосуда. По его мнению, формовка сосуда начиналась с устья, а днище присоединялось в последнюю очередь. Утолщение по венчику образовалось в результате проседания под тяжестью сосуда. Насечки по венчику – также технологический прием, направленный на предотвращение растрескивания керамики в процессе сушки.

Проведенный И.Г. Глушковым анализ способов формовки сосудов из пятого горизонта выявил особенности, не зафиксированные пока в керамических комплексах более ранних и более поздних горизонтов поселений Тыткескень II и VI. Сходство в формовочных операциях позволяет сделать вывод, что материалы пятого горизонта поселения Тыткескень II и горизонта 3А поселения Тыткескень VI синхронны и относятся к одной культурной традиции. Это подтверждается и наличием в них наконечников стрел кельтеминарского типа [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Семибратов, 2011].

Со стратифицированной части поселения Тыткес-кень II получено 57 каменных артефактов, а 3 411 экз. найдено в ходе раскопок финальнонеолитического жилища, которое было врезано в более ранний слой развитого неолита [Кирюшин К.Ю., Кирюшин Ю.Ф., 2008]. Каменный инвентарь из горизонта 3А поселения Тыткескень VI насчитывает 9 212 экз. Предста- вительные коллекции, позволявшие детально проанализировать технику первичного расщепления, орудийный набор, отходы производства, свидетельствуют о принадлежности комплексов к эпохе развитого неолита. Результаты исследования дают возможность утверждать, что культурная традиция развитого неолита на этой территории формировалась на основе предшествующей ранненеолитической, но при наличии какого-то постороннего импульса, что фиксируется в появлении новых специфических технологических приемов формовки керамики.

В материалах пятого горизонта поселения Тыткес-кень II отсутствовали органические образцы для радиоуглеродного датирования. Серия дат была получена для выше- и нижележащих слоев (для более ранних и более поздних горизонтов) [Там же]. Это позволило датировать пятый горизонт серединой – второй половиной V тыс. до н.э. Как мы уже отмечали, для горизонта 3А поселения Тыткескень VI получена радиоуглеродная дата 6 200 ± 210 л.н. (СОАН-6763). Таким образом, материалы из него могут быть также отнесены к середине – второй половине V тыс. до н.э. Калибровка даты СОАН-6763 значительно удрев-няет культурный слой комплекса: 1σ (вероятно сть 68,2 %) – 5 400–4 850 лет до н.э., 2σ (вероятность 95,4 %) – 5 600–4 600 лет до н.э.

Обсуждение результатов

Поиск аналогов за пределами устья р. Тыткескень – дело довольно затруднительное. Во многом это связано с тем, что на Алтае и сопредельных территориях синхронные памятники либо неизвестны, либо слабо изучены, либо их дата вызывает сомнения. При отсутствии близких аналогов приходится обращаться к объектам соответствия, весьма удаленным во времени или пространстве.

Трудно избавиться от впечатления, что хорошо профилированный сосуд, у которого венчик загнут внутрь (см. рис. 6, 5 ), имеет много общего с афанасьевским сосудом из Куюмского могильника [Хлобыс-тина, 1975, рис. 2, 3 ], а остальные тонкостенные сосуды напоминают сосуд из могильника Улаган [Там же, рис. 2, 7 ]. Временной разрыв между материалами поселения Тыткескень VI и афанасьевских памятников очень значителен, и, возможно, перед нами пример «конвергентного развития культур». Вместе с тем можно предположить, что неолитическое население Алтая участвовало в сложении афанасьевской культуры. Точки зрения на ее происхождение различны [Молодин, 2002; Савинов 2012], но даже сторонники миграционной гипотезы допускают возможность контактов афанасьевцев с местным населением [Степанова, Поляков, 2010].

Среди материалов синхронных памятников сопредельных территорий необходимо отметить погребально-ритуальный комплекс Венгерово-2 в Барабинской степи [Молодин и др., 2012]. Некоторое морфологическое сходство между неолитическими керамическими изделиями с поселений Тыткескень II (пятый горизонт) и Венгерово-2 уже отмечалось в литературе [Там же, с. 120], и мы согласны с выводами коллег.

Сосуд, у которого высокий венчик слабо профилирован и слегка отогнут наружу (см. рис. 9), не орнаментирован, но его аналог с поселения Тыткескень II украшает богатая орнаментальная композиция, состоящая из вертикально расположенных асимметричных зигзагообразных и волнистых линий (см. рис. 13). Прочерченный орнамент и его композиционное построение не имеют соответствий в керамических комплексах из других горизонтов поселений Тыткес-кень II и VI. Ввиду того, что сосуд неполный, трудно дать его подробную характеристику, поэтому мы ограничимся только некоторыми общими замечаниями.

Необходимо отметить, что прочерченный орнамент был довольно широко распространен в эпоху неолита и являлся одним из основных в орнаментации неолитической керамики Барнаульско-Бийского При-обья. Керамика с таким орнаментом (прямолинейным, волнистым, пунктирным или прочерченным с неравномерным нажимом) преобладает на памятниках Завьялово-2 (66,6 %) и -8 (62,6 %). На Седовой Заимке она составляет не менее 50 %, а на поселении Кипри-но – 18,8 % [Молодин, 1977, с. 12].

Прочерченный орнамент был широко распространен также в Южном и Среднем Зауралье [Ковалева, 1989, с. 30–38; Мосин, Григорьев, 2000, с. 93–114]. По его композиционному построению керамика этих регионов и Барнаульско-Бийского Приобья во многом близка. Сходны прочерченные прямые, волно- и зигзагообразные линии, идущие параллельно друг другу и срезу венчика; прямые и волнообразные линии, образующие геометрические взаимопроникающие фигуры – треугольники, прямоугольники и т.д. Необходимо отметить, что для керамики Среднего и Южного Зауралья характерно сочетание прочерченного орнамента с накольчатым или гребенчатым.

Асимметричное расположение линий на сосуде с поселения Тыткескень II придает динамичность всей композиции. Линии различаются по длине и ширине, иногда они пересекаются. Длина шага изгиба в одних случаях одинакова (статична), в других – постепенно уменьшается по направлению от венчика к придонной части и придает композиции динамизм. В орнаментации сочетаются острый и закругленный углы (см. рис. 13). В целом для этого сосуда, по сравнению с керамикой Верхнего Приобья, Южного и Среднего Зауралья, характерно более динамичное построение орнаментальной композиции.

Аналоги подобной керамики имеются в материалах атбасарской культуры Северного Казахстана [Зайберт, 1992, с. 159]. Прочерченный орнамент встречается и на неолитических сосудах кельтеми-нарской культуры в Средней Азии [Виноградов, Мамедов, 1975, с. 44, 112, 214–217]. По композиционному построению орнамента керамические находки из пятого горизонта Тыткескень II близки к расписной керамике джейтунской культуры [Коробкова, 1996, с. 90]. Наибольшее сходство они проявляют с джей-тунской керамикой, украшенной вертикальным зигзагом и вертикально-волнистым орнаментом [Массон, 1971, с. 54–55]. По нашему мнению, керамика Средней Азии и Казахстана имеет больше общего с керамикой из пятого горизонта поселения Тыткескень II, чем керамика Верхнего Приобья, Южного и Среднего Зауралья. Это выражается в вертикальном расположении асимметричных зигзагообразных и волнистых линий. Наличие керамики с прочерченным орнаментом в материалах пятого горизонта может быть связано с проникновением на территорию Горного Алтая в эпоху развитого неолита племен из Средней Азии или восточных районов Казахстана.

Как мы уже отмечали, в материалах горизонта 3А поселения Тыткескень VI и пятого горизонта памятника Тыткескень II определены наконечники стрел кельтеминарского типа [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Семибратов, 2011]. Это крайне редкая в составе коллекций каменных артефактов с неолитических поселений Алтая, но очень выразительная категория изделий, позволяющая реконструировать этнокультурные процессы на юге Западной Сибири в эпоху неолита [Там же]. Наличие кельтеминарских наконечников стрел в материалах поселений Тыткес-кень II и VI, по нашему мнению, связано с миграциями или инфильтрацией населения из Средней Азии либо восточных районов Казахстана на территорию Горного Алт ая. Характер и интенсивно сть контактов точно восстановить пока невозможно. Уровень источниковой базы не позволяет реконструировать этнокультурные процессы, но мы надеемся, что с накоплением материала можно будет вернуться к этим проблемам.

Заключение

Керамический комплекс из горизонта 3А поселения Тыткескень VI, представленный несколькими группами, находит наиболее близкие аналогии в материалах пятого горизонта памятника Тыткескень II. Этот комплекс датируется серединой – второй половиной V тыс. до н.э. и относится к развитому неолиту. Материалы горизонта 3А позволяют сделать вывод о том, что культурная традиция развитого неолита на данной территории формировалась на основе предшествующей ранненеолитической, но при наличии какого-то постороннего импульса, что фиксируется в появлении новых специфических технологических приемов формовки и орнаментации керамических сосудов.