Керамика ритуального комплекса восточного варианта пахомовской культуры: результаты исследований 2017 года

Автор: Ефремова Н.С., Селин Д.В., Молодин В.И., Мыльникова Л.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты технико-технологического анализа керамики, обнаруженной на культовых комплексах восточного варианта пахомовской культуры памятника Тартас-1. Выделено пять рецептов формовочной массы: глина + шамот + органический раствор; глина + шамот + навоз; глина + шамот + дресва + + органический раствор; глина + дресва; глина + дресва (гранит) + дресва (известняк). По результатам определены три группы керамики. В первую вошла посуда восточного варианта пахомовской культуры; во вторую -керамика, тяготеющая к бегазы-дандыбаевской культуре; третью группу составили изделия, являющиеся продуктом смешения гончарных традиций этих двух культур. В комплексе с керамикой восточного варианта пахомовской культуры обнаружен фрагмент круговой посуды времени Намазга VI. Данная находка указывает на существование у населения Барабинской лесостепи южных связей - с земледельческими племенами Средней Азии.

Барабинская лесостепь, эпоха поздней бронзы, восточный вариант пахомовской культуры, бегазы-дандыбаевская культура, круговая керамика, технико-технологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145144895

IDR: 145144895 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Керамика ритуального комплекса восточного варианта пахомовской культуры: результаты исследований 2017 года

В 2017 г. были продолжены работы на ритуальном комплексе восточного варианта пахомовской культуры, расположенном в восточной части памятника Тартас-1. В общей сложности в этом году изучено 360 м2 площади. Получен разнообразный материал, включающий находки фрагментов сосудов, глиняных, бронзовых и костяных изделий, ко сти животных и рыб. Особый интерес пред- ставляет достаточно многочисленная коллекция керамики. Проведенный ранее технико-техноло-гиче ский анализ посуды из различных объектов ритуального комплекса восточного варианта пахо-мовской культуры на памятнике Тартас-1 позволил выявить группу керамики, связанную с бегазы-дан-дыбаевской культурой Северного и Центрального Казахстана [Селин, 2016]. Следует подчеркнуть, что большая часть анализируемого материала сильно фрагментирована; это не позволяет однозначно определить по внешнему облику инокультурную керамику, однако изучение технологических параметров дает возможность выделить такие изделия из общей коллекции. Исходя из этого, было решено продолжить проведение подобного исследования для коллекции керамики, полученной в рассматриваемом полевом сезоне.

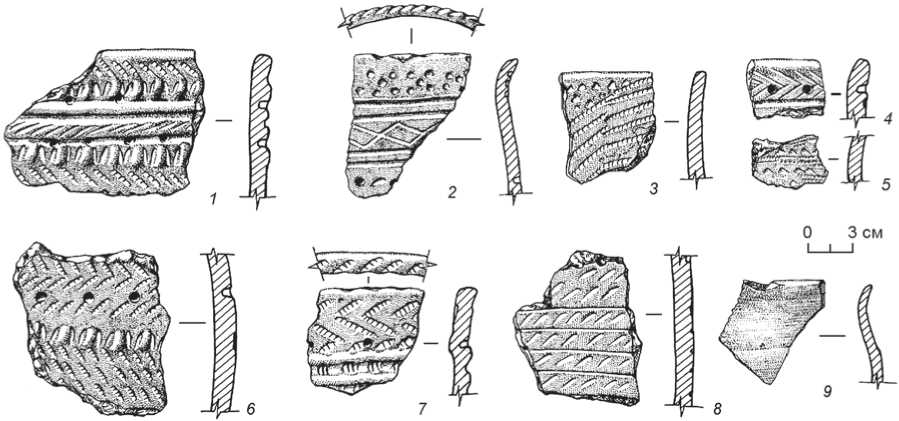

Технико-технологический анализ керамики проводился с использованием бинокулярной микроскопии, с помощью которой изучались поверхно сть и изломы сосудов с последующим сопоставлением выявленных следов с эталонной базой экспериментальных образцов. Всего при помощи микроскопического анализа изучены фрагменты от 40 сосудов (см. рисунок ).

Все изделия изготовлены из ожелезненного глинистого сырья. В качестве естественных примесей в исходном сырье отмечен бурый железняк (73 % от общего числа образцов), слюда (5 %), единичная крупная растительность (3 %). Бурый железняк представлен полностью окатанными (90 %) и угловатыми (10 %) фракциями. По размерности они подразделяются на мелкие (50 %), средние (14 %), крупные (3 %). В 23 % случаев выявлена взаимов- стречаемость разных по размеру включений бурого железняка. Подобные результаты могут свидетельствовать о наличии традиции предварительной обработки исходного сырья, в ходе которой бурый железняк дробился на более мелкие фракции и принимал окатанную форму. По степени запесочен-ности глинистое сырье подразделяется на низко-(5 %), средне- (75 %) и сильнозапесоченное (20 %). Подобные данные могут свидетельствовать об использовании однотипного сырья, которое могло добываться из разных залежей, но в пределах одного небольшого района.

В состав формовочной массы входили как органические, так и минеральные добавки. К первым относится обнаруженный в 37 образцах (92 %) органический раствор (возможно, из навоза жвачных животных), о наличии которого свидетельствуют аморфные пустоты со сглаженными стенками, налет черного «глянца» и следы мелкой растительной органики. В одном случае (3 %) в качестве примеси выявлен навоз жвачных животных. В двух образцах (5 %) органические примеси не зафиксированы.

В качестве минеральной примеси в формовочную массу были добавлены шамот и дресва. Шамот обнаружен в 38 образцах (95 %) и является, наряду с органическим раствором, характерной примесью для данной керамики. Определенные различия проявляются в концентрации шамота и способах его калибровки. Так, зафиксированы пропорции сырья и примеси в соотношениях 1 : 4 (8 %), 1 : 5 (18 %), 1 : 6 (38 %), 1 : 7 (28 %), 1 : 8 (8 %). Подобные результаты демонстрируют устойчивую традицию концентрации шамота в соотношении 1 : 5–7 (84 %). По способу калибровки шамот можно разде-

Керамика ритуальных комплексов восточного варианта пахомовской культуры. Тартас-1. 1–8 – фрагменты керамики восточного варианта пахомовской культуры; 9 – фрагмент круговой керамики.

лить на две группы: 1) некалиброванный, диаметром от 0,1 до 3–5 мм – 62 %; 2) калиброванный по верхней границе до 2 мм – 38 %. Помимо этого, в двух образцах зафиксирован шамот в шамоте, что свидетельствует об устойчивости традиции добавления этой минеральной примеси в глинистое сырье.

Второй минеральной примесью в составе формовочной массы является дресва (23 %), в семи случаях встреченная вместе с шамотом и в двух – без него. Она не однородна по своему минеральному составу и представлена в пяти случаях известняком и в четырех – гранитами. Концентрация дресвы в глинистом сырье составляет 1 : 3 (1 обр.), 1 : 6 (3 обр.), 1 : 7 (3 обр.), 1 : 9–10 (3 обр.). По способу калибровки дресва так же делится на две группы: 1) некалиброванная, диаметром от 0,1 до 4 мм (3 ед.); 2) калиброванная по верхней границе до 2 мм (6 ед.). Выделяется образец, где в качестве примеси в формовочную массу добавлена дресва из двух разных минералов – известняка и гранита.

Таким образом, для керамики объектов культового комплекса восточного варианта пахомовской культуры на памятнике Тартас-1, обнаруженной в полевом сезоне 2017 г., определены следующие группы с разными рецептами формовочных масс.

Глина + шамот + органический раствор – 30 сосудов, 74 %.

Глина + шамот + навоз – 1 сосуд, 3 %.

Глина + шамот + дресва + органический раствор – 7 сосудов, 17 %.

-

3.1) дресва из гранита – 4 образца, 10 %;

-

3.2) дресва из известняка – 3 образца, 7 %.

Глина + дресва – 1 сосуд, 3 %.

Глина + дресва (гранит) + дресва (известняк) – 1 сосуд, 3 %.

К сожалению, материал сильно фрагментирован, что затрудняет определение типа начина и способов конструирования полого тела. Только для трех образцов удалось зафиксировать, что начин изготовлен по донно-емкостной программе при помощи лоскутного налепа. Два других образца от стенок сосудов изготовлены ленточным способом, возможно по спирали.

Таким образом, по результатам технико-техно-логиче ского анализа можно выделить несколько групп керамики. К первой относится посуда восточного варианта пахомовской культуры (30 обр., см. рисунок, 1–8 ), характеризующаяся использованием в качестве исходного сырья средне- и высо-козапесоченной глины с искусственной примесью в формовочную массу шамота и органического раствора (возможно, из навоза жвачных животных). В целом технологически данная группа полностью совпадает с керамикой собственно пахомовской культуры в Тоболо-Иртышском междуречье, для ко-320

торой зафиксированы те же навыки отбора исходного сырья и составления формовочной массы, как, впрочем, морфологические и орнаментальные характеристики [Илюшина, 2015].

Ко второй группе относится керамика, тяготеющая к бегазы-дандыбаевской культуре (2 обр.), для которой характерно использование в качестве исходного сырья низкозапесоченной глины. В качестве добавки в формовочную массу использовалась дресва из гранито-гнейсовых пород и известняка. Подобная рецептура характерна для гончарства бе-газы-дандыбаевской культуры, где в качестве искусственных примесей в исходное сырье использовалась дресва из гранита и песчаника, а в качестве органической примеси в некоторых случаях использовался органический раствор [Ломан, 2015, с. 74; Папин и др., 2015, с. 134]. Искусственная примесь известняка также зафиксирована нами при технико-технологическом анализе керамики памятника Дандыбай [Селин, 2016].

Третья группа представлена керамикой со смешанными навыками отбора исходного сырья и составления формовочной массы, сложившаяся в результате взаимодействия населения восточного варианта пахомовской культуры и бегазы-дандыба-евского (7 обр.). Она характеризуется использованием средне- и высокозапесоченной глины с искусственной примесью шамота, дресвы (из гранита и известняка) и органического раствора.

Особо следует выделить фрагмент керамики, изготовленный с применением гончарного круга (см. рисунок, 9 ). Он обнаружен при выборке второго слоя траншеи № 302, где залегал совместно с посудой восточного варианта пахомовской культуры. Круговая керамика характерна для территории Средней Азии в эпоху Намазга VI и встречается вместе с бегазы-дандыбаевской посудой [Виноградова, Кузьмина, 1986; Ломан, 2015]. Севернее круговая керамика массово встречается на памятниках бурлинского типа в Кулундинской степи, также совместно с бегазы-дандыбаевской посудой, и датируется концом XIII – XI–X вв. до н.э. [Удодов, 1994]. Обнаруженный в культовых комплексах конца эпохи бронзы на памятнике Тартас-1 фрагмент круговой керамики к настоящему моменту является самой северной находкой данного типа и еще раз подчеркивает связи носителей восточного варианта пахомовской культуры с земледельческими культурами Средней Азии, что ранее прослежено нами на материалах этого памятника, а также могильника Старый Сад [Молодин, Нескоров, 1992; Молодин, Мыльникова, Селин, 2017].

Таким образом, по результатам экспедиционных работ в 2017 г. в культовом комплексе восточного варианта пахомовской культуры на памятнике Тар- тас-1 обнаружена коллекция посуды, представленная керамикой, технологически близкой к изделиям пахомовской и бегазы-дандыбаевской культур, а также сосуды, изготовленные по смешанной гончарной технологии. Кроме этого, найденный фрагмент круговой керамики эпохи Намазга VI указывает на существование у населения Барабинской лесостепи южных связей с земледельческими центрами Средней Азии.

Исследование проведено за счет гранта Российского гуманитарного научного фонда (проект № 17-11-54601).

Список литературы Керамика ритуального комплекса восточного варианта пахомовской культуры: результаты исследований 2017 года

- Виноградова Н.М., Кузьмина Е.Е. Контакты степных и земледельческих племен Средней Азии в эпоху бронзы//Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока -М.: Наука, 1986. -С. 126-152.

- Илюшина В.В. Гончарное производство населения пахомовской культуры Нижнего Притоболья//Человек и Север: антропология, археология, экология. -Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2015. -С. 143-147.

- Ломан В.Г. Привозная керамика на поселении Кент//Самарский научный вестник. -2015. -№ 4. -С. 71-80.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Селин Д.В. Бронзовая булавка из погребального комплекса могильника восточного варианта пахомовской культуры Старый Сад//Вестн. НГУ Сер.: История, филология. -2017. -Т. 16, № 3: Археология и этнография. -С. 48-54.

- Молодин В.И., Нескоров А.В. О связях населения Западно-Сибирской лесостепи и Казахстана в эпоху поздней бронзы//Маргулановские чтения, 1990: мат-лы конф. -М., 1992. -Ч. 1. -С. 93-96.

- Папин Д.В., Ломан В.Г., Степанова Н.Ф., Федорук А.С. Результаты технико-технологического анализа керамического комплекса поселения эпохи поздней бронзы Рублево VI//Теория и практика археологических исследований. -2015. -№ 2 (12). -С. 115-143.

- Селин Д.В. Результаты анализа рецептов формовочных масс керамики населения восточного варианта па

- хомовской культуры памятника Тартас-1 (Барабинская лесостепь)//Вестн. НГУ Сер.: История, филология. -2016. -Т. 15, № 7: Археология и этнография. -С. 60-73.

- Удодов В.С. Эпоха развитой и поздней бронзы Кулунды: автореф. дис.. канд. ист. наук. -Барнаул, 1994. -21 с.