Керамика улахан-сегеленняхской культуры бронзового века Якутии

Автор: Дьяконов В.М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (52), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье описывается керамика бронзового века, декорированная «жемчужинами» в сочетании с вдавлениями и штампами, которая является основным индикаторным признаком памятников выделяемой нами улахан-сегеленняхской культуры, распространившейся на территории Южной, Юго-Западной и Западной Якутии, вплоть до центральных ее областей, во II тыс. до н.э. Она по ряду параметров (технология изготовления, форма сосудов, орнамент и др.) отличается от устьмильской и имеет черты керамики как материнской ымыяхтахской культуры, так и пришлого населения. Распространение улахан-сегеленняхской культуры в Якутии, судя по всему, не было всеобъемлющим, но охватывало значительную таежную территорию бассейнов Алдана, Олёкмы, Вилюя и средней Лены. Основу пришлого компонента составляли, по-видимому, глазковские племена, проникавшие сюда через верховья этих рек.

Якутия, бронзовый век, улахан-сегеленняхская культура, керамика, сосуд, орнамент, "жемчужины", штампы, вдавления

Короткий адрес: https://sciup.org/14522944

IDR: 14522944 | УДК: 903.23''12.02

Текст научной статьи Керамика улахан-сегеленняхской культуры бронзового века Якутии

В отличие от неолита, эпоха бронзы представляется сегодня недо статочно полно изученной страницей древней истории Якутии, хотя ей посвящены соответствующие разделы и главы в обобщающих монографиях, освещающих открытые здесь археологические культуры [Окладников, 1949, 1955; Федосеева, 1968; Архипов, 1989; Алексеев, Гоголев, Зыков, 1991; Алексеев, 1996]. С 1960-х гг. на этой обширной территории была известна только одна культура, целиком относящаяся к бронзовому веку, – усть-мильская, выделенная С.А. Федосеевой и Ю.А. Мочановым сперва на Алдане, а затем и в других районах [Федосеева, 1970а, б, 1974; Мочанов, Федосеева, 1976, с. 524]. Ей по священа монография В.И. Эртюко-ва [1990], который объединил весь накопленный до 1980-х гг. включительно материал по бронзовому веку Якутии.

До недавних пор считалось, что ымыяхтахскую культуру позднего неолита в регионе почти повсе- местно сменила именно усть-мильская, хотя отнесение первой из них к определенному историческому периоду о стается дискуссионным. Ымыяхтахская культура зародилась в финале неолита, а ее носители на позднем этапе культурного развития заимствовали бронзовые предметы у соседей [Федосеева, 1980, с. 215; Мочанов и др., 1983, с. 18]. Позже потомки ымыяхтахцев сами освоили металлургию бронзы [Хлобыстин, 1998, с. 175; Эверстов, 1999а, с. 53; Ки-рьяк, 2005, с. 11]. Исследователи относили ымыяхтах-скую культуру как к позднему неолиту [Федосеева, 1980, с. 215; Алексеев, 1996, с. 55], так и к бронзовому веку [Хлобыстин, 1987].

В разное время археологи пытались выделить в бронзовом веке Якутии ранний и поздний этапы [Окладников, 1955; Эртюков, 1990], а также особую стадию энеолита [Зыков, 1978, с. 37–38]. Основной исследователь ымыяхтахской культуры С.А. Федосеева в последнее время характеризует ее как переходный этап от неолита к эпохе бронзы [1999, с. 58–59; Мо-чанов, Федосеева, 2001, с. 32; 2002, с. 28]. По наше-

Археология, этнография и антропология Евразии 4 (52) 2012

му мнению, она была изначально по сути поздненеолитической, но затем в результате миграционных процессов стала трансформироваться в ряд культур бронзового века [Дьяконов, 2007, 2008, 2009; Алексеев, Дьяконов, 2009]. Работы С.И. Эверстова на нижней Индигирке и полученные в ходе их радиоуглеродные даты убедительно показывают, что потомки ымыях-тахцев в Заполярье сосуществовали с но сителями культур бронзового и железного веков, не изменяя при этом свою традиционную материальную и духовную культуру, хотя у них уже было развитое бронзолитейное производство [1998, 1999а, б, 2006]. Усть-миль-ские же памятники на севере единичны. В заполярных районах Якутии и на сопредельных территориях, по-видимому, на протяжении I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. существовала выделяемая нами сугуннахская пережи-точно-ымыяхтахская культура бронзового века [Алексеев, Дьяконов, 2009; Дьяконов, 2009].

Маркирующим элементом и основным материалом для выделения усть-мильской культуры бронзового века была своеобразная керамика, резко отличающаяся от керамики предшествующих и более поздних культур, представленная преимущественно гладкостенными сосудами с налепными валиками [Эртюков, 1990, с. 85, 111]. Каменный и костяной инвентарь на усть-мильских памятниках немногочислен и невыразителен [Алексеев, 1996, с. 70]. Нужно также подчеркнуть, что отнесение к конкретным культурам бронзового века писаниц, а также единичных бронзовых изделий, найденных на территории Якутии, проблематично и на современном уровне знаний однозначно не решается. Единичные погребения, датируемые некоторыми исследователями эпохой бронзы и даже причисляемые конкретно к усть-мильской культуре, зачастую плохо документированы или хронологизированы не вполне аргументированно [Там же, с. 72; Дьяконов, 2010]. Помимо эталонной для усть-мильского комплекса валиковой керамики, исследователи включали туда как отдельный тип (XIV по типологической таблице В.И. Эртюкова) посуду, украшенную «жемчужинами», вдавлениями и оттисками штампов, хотя она в общих чертах резко отличается от характерной усть-мильской [Эртюков, 1980, 1990, 1992; Алексеев, 1996]. При этом В.И. Эртюков указывал, что «керамика с “жемчужинами” до сих пор не зафиксирована в чистых слоях эпохи бронзы и поэтому ее отнесение к усть-мильской культуре пока условно» [1980, с. 94]. По мнению С.А. Федосеевой, посуда, орнаментированная «жемчужинами», могла проникнуть к ымыях-тахцам вместе с сейминско-турбинскими бронзовыми изделиями [1980, с. 205]. Она также указывала на возможность того, что в отдельных районах к западу от Лены на смену ымыяхтахской культуре вместо усть-мильской (или наряду с ней) могла прийти куль- тура, для которой характерна керамика с зубчатыми отпечатками [Там же, с. 211].

По мнению В.И. Эртюкова, носители традиции украшать керамику оттисками гребенчатого штампа и «жемчужинами» проникли на территорию Якутии из районов Прибайкалья, скорее всего, через верховья Лены и Вилюя в середине – конце II тыс. до н.э. [1990, с. 112]. Предполагалось также, что их миграции были немногочисленными, а степень влияния на становление усть-мильской культуры неопределенна. Вместе с тем В.И. Эртюков связывал появление некоторых бронзовых изделий, таких как мурьин-ский кельт, хатынгнахский и сюльдюкарский ножи, именно с носителями данных керамических традиций [Там же], хотя как проявление отдельного культурного комплекса или даже варианта культуры это не постулировалось.

Таким образом, до недавнего времени считалось, что эпоха бронзы в Якутии представлена единой усть-мильской культурой, которая была распространена по всей ее территории и даже в сопредельных районах [Там же, с. 111]. По нашим нынешним представлениям, в регионе в бронзовом веке существовали как минимум три культуры: улахан-сегеленняхская, усть-мильская и сугуннахская [Алексеев, Дьяконов, 2009; Дьяконов, 2009, с. 19]. Наиболее яркий признак первой из них – своеобразная керамика с «жемчужинами», вдавлениями и оттисками штампов. Отдельному рассмотрению такой керамики, найденной в Якутии, был посвящен наш доклад на II Международной научной конференции «Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири», проходившей в г. Иркутске 3–7 мая 2011 г. [Дьяконов, 2011]. Цель предлагаемой статьи – продолжение разработки этой научной проблематики. Памятники и комплексы с такой керамикой относятся к выделяемой нами улахан-сегеленняхской культуре. Другие компоненты этой культуры (каменный и костяной инвентарь, хозяйственная и обрядово-ритуальная деятельность ее носителей и др.) и их специфику еще предстоит определить, проанализировать и осмыслить, поэтому в данной статье вопросы, связанные с ними, не рассматриваются. Попутно анализируются только хронология и ареал культуры – территория, на которой была распространена такая керамика.

Описание керамики улахан-сегеленняхской культуры

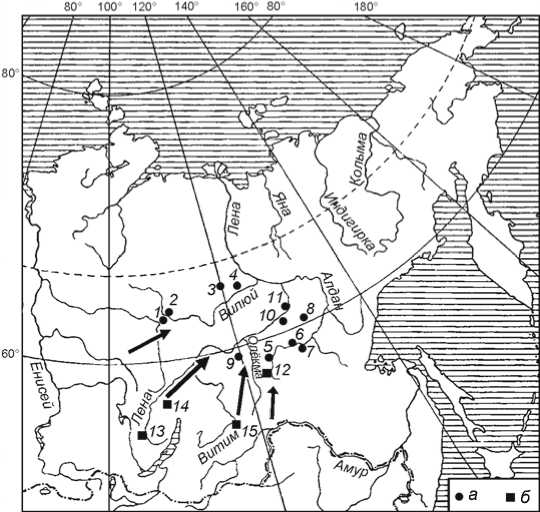

В Якутии керамика, декорированная «жемчужинами» в сочетании с оттисками штампов и вдавлениями, найдена на средней Лене, Олёкме, Алдане и Вилюе (рис. 1). Она отнесена к улахан-сегеленняхской культуре, получившей наименование по названию мно-

Рис. 1. Месторасположение памятников улахан-сегеленняхской культуры ( а ) и предположительно связанных с нею ( б ).

1 – Усть-Чиркуо I; 2 – Улахан-Эдьек I, II; 3 – Сыангда; 4 – Хоту-Туулаах; 5 – Усть-Чуга II; 6 – Сумнагин II; 7 – Угино I; 8 – Тангха I; 9 – Улахан-Сеге-леннях; 10 – Хонгсуор; 11 – Немюгюнцы; 12 – Алдакай I; 13 – Усть-Чикаль-туй-1; 14 – Усть-Миня-1; 15 – Усть-Каренга-12, -14, -16. Стрелками показано направление предполагаемых миграций населения, участвовавшего в сложении улахан-сегеленняхской культуры.

гослойного памятника Улахан-Сегеленнях* (бассейн Олёкмы, р. Токко), где в культурном слое VII, датированном бронзовым веком, она впервые зафиксирована в четких стратиграфических условиях [Кириллин, 1996; Алексеев, 1996]. Помимо керамики, каменного

*Этимология топонима сама по себе весьма интересна. Стоянка находится на правом приустьевом мысу левого притока р. Токко, по-якутски называемого Улахан Сёгёлён-нёх. По информации выдающего ся якутского ученого-энциклопедиста первой половины XX в. Г.В. Ксенофонтова, старинное слово «сёгёлёён» обозначает скрученные для ночлега хвоистые лиственничные ветки, на которые ложились и накрывались такими же ветками [Ксенофонтов, 1992, с. 233]. «Нёёх»/«нээх» – аффикс обладания [Леонтьев, Новикова, 1989, с. 46; Багдарыын Сюлбэ, 2004, с. 8]. Прилагательное «улахан» переводится с якутского как «большой, крупный, главный и т.д.». Таким образом, гидроним Улахан Сёгёлённёх (русифицированная форма Улахан-Сегеленнях) переводится приблизительно как «большая речка с лиственничным лапником для ночлега». В то же время автор фундаментального «Словаря якутского языка» Э.К. Пекарский, помимо первой, приводит вторую трактовку слова «сёгёлён» – «удача на охоте или в промысле» [1959, стб. 2299]. В этом понимании Улахан Сёгёлённёх – удачная для охоты и промысла пушного зверя местность.

и костяного инвентаря, а также костей животных и рыб, здесь найдено 20 фрагментов льячки, что указывает на возможное наличие бронзолитейного производства [Алексеев, 1996, с. 71]. По органическим остаткам из слоя VII получены радиоуглеродные даты 3 570 ± 140 (ИМ-1011) и 3 120 ± 120 (ИМ-1009) л.н. [Там же, с. 69]. В нашей работе, посвященной радиоуглеродной хронологии культур неолита и бронзового века Якутии, был ошибочно указан калиброванный интервал первой даты (±2 σ) 2600–1750 гг. до н.э. [Алексеев, Дьяконов, 2009, с. 31, 35, 38], вследствие чего удревнена нижняя граница и растянуты ориентировочные рамки улахан-сегеленняхской культуры – 2 175 ± 425…1 350 ± 350 лет до н.э. (продолжительность ок. 830 (?) лет). Действительный калиброванный интервал даты ИМ-1011 (±2 σ) 2300–1500 гг. до н.э. и, соответственно, предполагаемый период существования культуры 1 900 ± 400…1 350 ± ± 350 лет до н.э., что составляет не менее 550 лет.

В культурном слое VII стоянки Улахан-Сегеленнях (рис. 1, 9 ) обнаружены фрагменты шести керамических сосудов, форму пяти из которых удалось полностью восстановить*. Вся реконструированная керамика круглодонная, открытого типа, с выделенной горловиной (рис. 2, 14 , 18 , 22 , 23 ). Следы ленточно-кольцевого налепа на изломах черепков не прослежены. Посуда изготовлена, скорее всего, вручную методом выдавливания емкости из кома глины и последующим выколачиванием стенок ударно-прессующим инструментом с одновременным прикладыванием с внутренней стороны гладкого камня-наковаленки. Такая технология, как считает С.А. Воробьёв [1999, с. 69–71], специально занимавшийся (в т.ч. в полевых условиях на стоянке Улахан - Сегеленнях) экспериментальным моделированием сосудов, могла применяться на территории Якутии начиная с раннего неолита и заканчивая средневековьем. В общем весь технологический процесс, по его мнению [Там же, с. 71], сводился к созданию полости из кома глины при помощи рук и лопатки-колотушки с наковаленкой, установке тальникового кольца на устье будущего сосуда, увеличению объема емкости за счет формовки и уплотнения стенок, моделированию руками и выколачиванию лопаткой, срезанию кольца с устья, обработке поверхности и нанесению орнамента. Это значит, что в основе процесса формовки лежала скульптурная лепка методом выколачивания. Версия же изготовления посуды на шаблоне отклонена нами

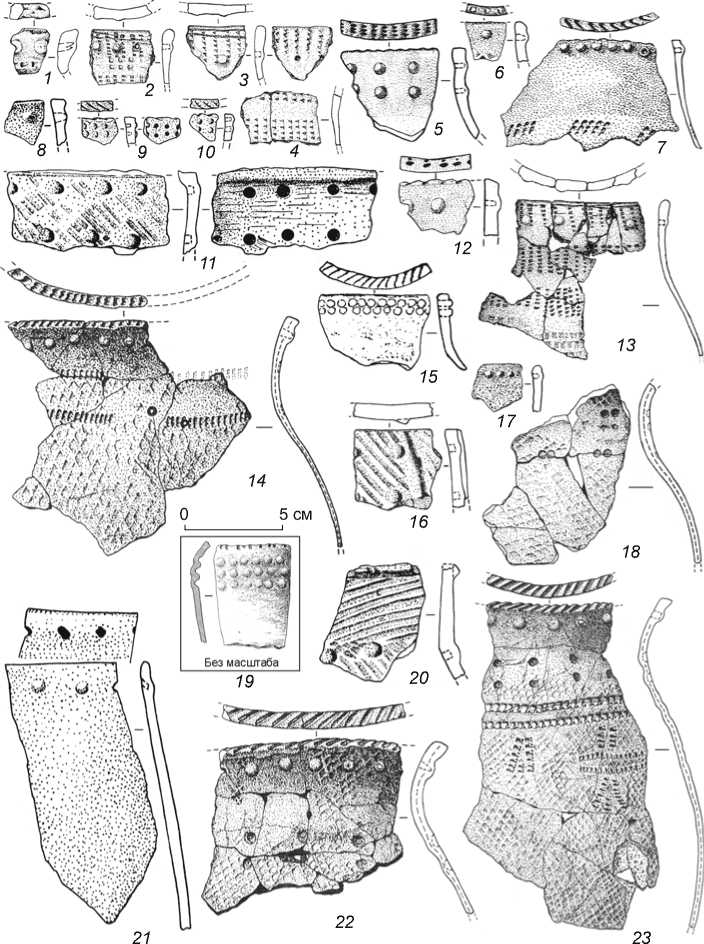

Рис. 2. Керамика улахан-сегеленняхской культуры.

1 – Немюгюнцы; 2–4 , 13 – Усть-Чуга II; 5 – Улахан-Эдьек II; 6 – Тангха I; 7 – Угино I; 8 , 11 , 16 , 19–21 – Усть-Чиркуо I; 9 – Хоту-Туулаах; 10 – Сыангда; 12 – Улахан-Эдьек I; 14 , 18 , 22 , 23 – Улахан-Сегеленнях; 15 – Хонгсуор; 17 – Сумнагин II.

1 – неопубликованный материал Н.П. Прокопьева; 2–4 , 13 – [Воробьёв, 2007, табл. 28, 7 , 10 , 11 ; 29, 1 ]; 5, 12 – [Антипина, 1980, табл. I, 15 , 20 ]; 6 – [Козлов, 1980, табл. II, 16 ]; 7 , 17 – [Эртюков, 1980, табл. II, 28 , 29 ]; 8–11 , 16 , 20 , 21 – [Мочанов и др., 1991, табл. 1, 9 ; 7, 5 ; 25, 3 , 12 , 15 ; 84, 2 ; 92, 6 ]; 14 , 18 , 22 , 23 – [Алексеев, 1996, табл. 40–42]; 15 – [Эртюков, 1990, табл. 14, 3 ]; 19 – [Федосеева, 1968, рис. 14, 6 ].

ввиду того, что эта технология имеет крайне ограниченные возможности морфологического варьирования [Жущиховская, Понкратова, 2000, с. 131], в то время как улахан-сегеленняхская керамика отличается именно усложненной профилировкой.

Для изготовления посуды применялись лопаточки-колотушки с вафельным рельефом. На пяти сосудах зафиксированы оттиски с ромбическими ячеями, на одном – с квадратными. Размеры ячеи варьируют от 0,5 × 0,5 до 1,0 × 1,0 см. Вся керамика двухслойная, по-видимому, за счет послойной формовки, когда на почти готовый сосуд налеплялись дополнительные пласты (лоскуты) глиняного теста, которые также тщательно выколачивались лопаточкой. Высота сосудов приблизительно 20–30 см. Толщина стенок 0,2–0,8 см, в среднем 0,3–0,5 см. Стенки тулова тоньше, чем венчика и днища. В глиняном тесте визуально определяются включения песка, травы и шерсти.

Следует отметить, что примесь шерсти и растительных компонентов в большей степени характерна для ымыяхтахской керамики, но встречается также в усть-мильской, хотя и гораздо реже, являясь результатом влияния ымыяхтахской гончарной традиции [Дьяконов, 2001; Дьяконов, Эртюков, 2001].

Четыре сосуда имеют древние следы починки. На стенках сохранились остатки черного вещества, скорее всего, березового вара. В слое найдены соединенные варом фрагменты керамики. Таким образом, удалось воссоздать способ починки керамических сосудов в бронзовом веке: образовавшуюся трещину заделывали горячей вареной смолой, затем накладывали снаружи и изнутри полоски вара шириной 1,5 см и дополнительно укрепляли стяжкой, для чего по обеим сторонам трещины просверливали отверстия.

Орнамент на керамике отличается большой выразительностью и сложностью [Алексеев, 1996, с. 69– 70, 72, 77, 79, 139–140, табл. 40–42]. Бортики (верхние поверхности венчиков) сосудов украшены косыми (наклон вправо) гладкими вдавлениями, отпечатками двузубчатого полукруглого штампа. Венчики декорировали выдавленными изнутри «жемчужинами», которые образуют непрерывные горизонтальные пояса. Сразу под ними на шейке ряды круглых вдавлений, оттисков зубчатого (двузубчатого и фигурно-зубчатого) штампа. Выделяются орнаментальные композиции, состоящие из нескольких элементов. Первый – это пояс «жемчужин», он присутствует во всех композициях. Второй элемент состоит из одного или двух

Рис. 3. Сосуд из культурного горизонта VII стоянки Ула-хан-Сегеленнях, украшенный стилизованными антропоморфными фигурами.

рядов круглых вдавлений. На одном сосуде вдавления в поясе сдвоены. Третий элемент – две параллельные горизонтальные полосы из оттисков зубчатых штампов, прерывающиеся или сплошные. Четвертый – стилизованные антропоморфные фаллические фигуры, выполненные фигурно-зубчатым штампом (рис. 3).

Нами уже отмечалось ранее, что антропоморфные изображения на керамике появляются на территории Якутии именно во II тыс. до н.э. [Дьяконов, 2002] с приходом сюда населения, знакомого с металлом и имевшего навыки изготовления медных и бронзовых изделий. Тенденция распространения символических антропоморфных изображений характерна для искусства бронзового века Прибайкалья. По-видимому, в том числе и оттуда в Якутию проникли племена, давшие импульс к сложению здесь новой культуры эпохи бронзы. По техническому и стилистическому исполнению, а также манере изображения (например, наличие рук в виде двух горизонтальных линий, рогатых голов, имитация кругового хороводного танца) антропоморфные фигуры на керамике из слоя VII стоянки Улахан-Сегеленнях обнаруживают некоторое сходство с изображениями на отдельных сосудах бронзового века Прибайкалья [Алексеев, 1996, с. 72–73; Горюнова, Новиков, 2009].

В бассейне Алдана посуда, украшенная «жемчужинами», встречена на стоянках Усть-Чуга II, Сумна-гин II, Угино I, Тангха I (р. Амга). В четких стратиграфических условиях улахан-сегеленняхская керамика выявлена в культурном слое II стоянки Усть-Чуга II [Воробьёв, 2007] (см. рис. 1, 5). Здесь обнаружены фрагменты по крайней мере семи сосудов. Три из них украшены выдавленными изнутри «жемчужинами». Первый представлен восемью фрагментами венчика и привенчиковой части (см. рис. 2, 3, 4). Это тонкостенный сосуд, декорированный по меньшей мере тремя горизонтальными поясами из вертикальных оттисков шестизубчатого штампа, двумя продавленными поверх первого пояса линиями (след технологической обмотки?) и одним рядом «жемчужин» под ним. Вертикальные оттиски того же штампа нанесены и на внутреннюю поверхность венчиков [Там же, с. 23–24, 107, 109, табл. 28, 7, 10; 30, 2, 4]. Второй сосуд выделяется по фрагменту венчика (см. рис. 2, 2). Он орнаментирован как минимум двумя поясами из вертикальных оттисков семизубчатого штампа, соединенными «перемычкой» из шести прямоугольных вдавлений зубчатого штампа (три в ширину, два в высоту), и одним рядом «жемчужин» в зоне верхнего пояса [Там же, с. 24–25, 107, 109, табл. 28, 11; 30, 3]. Третий сосуд определен по 35 фрагментам вафельной керамики (см. рис. 2, 13). Он украшен тремя поясами из вертикальных оттисков семизубчатого штампа, небрежно продавленной (аналогично первому сосуду) поверх первого линией и одним рядом «жемчужин» в зоне этого пояса [Там же, с. 26, 108–109, табл. 29, 1; 30, 6]. В глиняном тесте сосудов обнаружены песок и зерна кварца [Там же, с. 24, 27, 29].

С.А. Воробьёв, рассматривая культурную принадлежность керамики из слоя II стоянки Усть-Чуга II, пишет: «…вместе с тем, совокупность перечисленных признаков (тонкостенность сосудов, горизонтальная поясность декора, наличие «жемчужин» и оттисков зубчатого штампа, вафельного техниче ского орнамента на стенках. – В. Д .) сближает керамический комплекс… не с “чистым” комплексом усть-мильской культуры, а с юго-западной зоной ее распространения. Наиболее близка в этом отношении керамика стоянки Алдакай I на р. Амедичи (левый приток верхнего Алдана) и Улахан-Сегеленнях на р. Токко (левый приток р. Чара). Ареал распространения керамики с совокупностью вышеперечисленных орнаментальных и морфологических признаков распространяется и далее на запад – в пределы верхнего Витима, Забайкалья и Прибайкалья» [Там же, с. 30–31]. Из этого видно, что исследователь, по-видимому, определял здесь локальный вариант культуры бронзового века, затрудняясь отнести комплекс стоянки к усть-мильской культуре. По углю из очага в слое II стоянки Усть-Чуга II определена дата 3 145 ± 75 л.н. (СОАН-6687), калиброванный интервал которой для ±2 σ 1610–1210 гг. до н.э. [Алексеев, Дьяконов, 2009, с. 36]. Она согласуется с радиоуглеродными датами, полученными для культурного слоя VII памятника Улахан-Сегеленнях.

На алданской стоянке Сумнагин II (см. рис. 1, 6 ) найден фрагмент венчика сосуда (см. рис. 2, 17 ) с одним рядом «жемчужин» [Эртюков, 1980, с. 92, табл. II, 28 ; 1990, с. 39, 130; табл. 17, 1 ]. На многослойном памятнике Угино I (см. рис. 1, 7 ) в культурном слое I, датируемом ранним железным веком [Мочанов и др., 1983, с. 38], обнаружен фрагмент венчика гладкостенного со суда (см. рис. 2, 7 ), украшенного рядом «жемчужин», ниже которого (в привенчиковой зоне) имелся как минимум один пояс из сгруппированных по пять косых (наклон вправо) оттисков трехзубчатого штампа. Бортик орнаментирован косыми (наклон влево) вдавлениями гладкой лопатки [Эртюков, 1980, с. 92, табл. II, 29 ; 1990, с. 40, 127, табл. 14, 2 ; Моча-нов и др., 1983, с. 205, табл. 103, 8 ]. Исследователями отмечается, что культурные слои I (ранний железный век) и II (усть-мильская культура эпохи бронзы) этого памятника нарушены пахотой и современными постройками [Мочанов и др., 1983, с. 38; Эртюков, 1990, с. 40], поэтому здесь возможно смешение культурных остатков.

На амгинской стоянке Тангха I (см. рис. 1, 8) зафиксирован фрагмент венчика вафельного сосуда (см. рис. 2, 6), орнаментированного рядом «жемчужин» [Козлов, 1980, с. 57, табл. II, 16; Мочанов и др., 1983, с. 367, табл. 262, 20]. Судя по иллюстрациям, бортик был украшен полуовальными вдавлениями типа горизонтально вытянутого овала со срезанной левой частью. Примечательно, что аналогичное оформление бортика встречено здесь на типично ымыяхтахских по облику вафельных сосудах [Козлов, 1980, с. 57, табл. II, 10, 25, 31; Мочанов и др., 1983, с. 367, табл. 262, 25, 30, 31]. Этот факт, на наш взгляд, также подтверждает раннее происхождение улахан-сегеленняхского комплекса и его формирование на ымыяхтахской основе.

В среднеленском бассейне керамика с «жемчужинами» выявлена на стоянках Хонгсуор и Немюгюн-цы (см. рис. 1, 10, 11 ). На первой (р. Буотома, правый приток Лены) найден фрагмент венчика сосуда (см. рис. 2, 15 ), украшенного двумя рядами близко расположенных «жемчужин». Бортик оформлен косыми (наклон вправо) вдавлениями [Эртюков, 1990, с. 70, 127, табл. 14, 3 ]. В неопубликованных материалах Н.П. Прокопьева со стоянки Немюгюнцы, обнаруженной в ленской долине Эркээни (приблизительно в 50 км южнее г. Якутска) на пашне у сельской больницы, есть мелкий фрагмент венчика сосуда (см. рис. 2, 1 ), орнаментированного по меньшей мере одним рядом «жемчужин», ниже которого сохранились неясные оттиски зубчатого штампа.

Керамика с «жемчужинами» встречена на ряде ви-люйских стоянок: Улахан-Эдьек I, II, Усть-Чиркуо I, Сыангда (Тюнг), Хоту-Туулаах. На памятнике Ула-хан-Эдьек I (см. рис. 1, 2 ) обнаружен обломок венчика с утолщенным, скошенным наружу бортиком (см. рис. 2, 12 ), который украшен оттисками двузубчатого (судя по рисункам, в середине бортика вдавле-ния овальные, у внутреннего края – точечные) штампа. Сразу под бортиком расположен ряд «жемчужин» [Антипина, 1980, с. 41–42, табл. I, 15 ; Эртюков, 1990, с. 57, 127, табл. 14, 8 ; Мочанов и др., 1991, с. 104, табл. 29, 1 ]. На стоянке Улахан-Эдьек II (см. рис. 1, 2 ) найден фрагмент венчика (см. рис. 2, 5 ), украшенного двумя горизонтальными рядами «жемчужин», по бортику – прямыми параллельными оттисками трехзубчатого штампа [Антипина, 1980, с. 42, табл. I, 20 ; Эртюков, 1990, с. 57, 127, табл. 14, 6 ; Мочанов и др., 1991, с. 104, табл. 29, 3 ].

Комплекс керамики с «жемчужинами», состоящий из шести сосудов, отмечен на стоянке Усть-Чиркуо I (см. рис. 1, 1). В коллекции из подъемных сборов, проведенных на бечевнике р. Вилюй у памятника, зафиксированы фрагменты, по-видимому, трех сосудов, оформленных рубчатой лопаточкой. Первый представлен обломком венчика (см. рис. 2, 11) с отогнутым внутрь бортиком, украшенного двумя горизонтальными рядами «жемчужин» [Мочанов и др., 1991, с. 100, табл. 25, 3]. Второй определяется по фрагменту венчика (см. рис. 2, 20), декорированного по бортику на-лепным (?) валиком, рассеченным сгруппированными по две косыми (наклон влево) насечками. Ниже про- слеживается горизонтальный ряд «жемчужин» [Там же, с. 100, табл. 25, 12]. Третий сосуд выделяется по обломку венчика (см. рис. 2, 16), украшенного налеп-ным (?) валиком, идущим от бортика вниз на тулово, и двумя горизонтальными рядами «жемчужин» [Там же, табл. 25, 15]. При раскопках, проведенных на стоянке Усть-Чиркуо I в 1962–1963 гг. С.А. Федосеевой, в нижнем слое найден фрагмент венчика (см. рис. 2, 19), орнаментированного, судя по рисунку, тремя горизонтальными рядами близко расположенных «жемчужин», по внешнему краю бортика – прямыми вдавлениями лопатки [Федосеева, 1968, с. 54, 110, рис. 14, 6]. Исследовательница относила этот слой к развитому неолиту [Там же, с. 137]. При последующих работах на стоянке, ее стратиграфия была уточнена и скорректирована. В первом культурном слое, датируемом эпохой палеометалла, был обнаружен мелкий фрагмент венчика (см. рис. 2, 8) с прямым бортиком и «жемчужиной» [Мочанов и др., 1991, с. 76, табл. 1, 9], а во втором (ымыяхтахская культура позднего неолита) – обломок венчика гладкостенного (?) сосуда (см. рис. 2, 21) с округлым бортиком и одним горизонтальным рядом «жемчужин» сразу под ним [Там же, с. 82, табл. 7, 5].

На стоянке Сыангда (р. Тюнг, левый приток Вилюя) в шурфе найдено девять черепков гладкостенной керамики, в т.ч. мелкий фрагмент венчика сосуда (см. рис. 2, 10 ), украшенного по меньшей мере двумя горизонтальными рядами «жемчужин». Его бортик оформлен косыми (наклон влево) оттисками трехзубчатого миндалевидного штампа [Там же, с. 49, 158, табл. 84, 2 ]. Этот памятник – самый северный в Якутии (см. рис. 1, 3 ), на котором зафиксирована керамика с такой орнаментацией.

На озерной стоянке Хоту-Туулаах (см. рис. 1, 4 ) обнаружен мелкий фрагмент венчика сосуда (см. рис. 2, 9 ), украшенного как минимум двумя горизонтальными рядами «жемчужин». Бортик орнаментирован косыми (наклон влево) вдавлениями [Там же, с. 166, табл. 92, 6 ].

Перечисленными находками исчерпываются опубликованные на сегодняшний день в археологии Якутии данные о керамике со специфическим элементом орнамента – «жемчужинами», хотя, возможно, это еще не полный список.

Круг ближайших аналогий

Керамическая посуда, украшенная «жемчужинами», была широко распространена в конце неолита и бронзовом веке в Забайкалье, Прибайкалье, Приангарье, а также Западной Сибири. Ближайшие аналогии ула-хан-сегеленняхской керамике прослеживаются в Прибайкалье. В частности, указывается, что ряды «жемчу- жин» и линии, выполненные протягиванием палочки с периодическими нажимами, считаются наиболее характерными элементами орнамента на глазковских сосудах [Хлобыстин, 1987, с. 332]. По информации В.В. Краснощёкова и А.В. Тетенькина, рубчатая и гладкостенная керамика, декорированная «жемчужинами», найдена на стоянках Усть-Чикальтуй-1 (культурный слой I) в верховьях Лены южнее с. Жигалова и Усть-Миня-1 (культурный слой I) в бассейне р. Ки-ренга (правый приток Лены) на севере Иркутской обл. (см. рис. 1, 13, 14). Территориально близкими, а возможно и входящими в ареал улахан-сегеленняхской культуры, являются также комплексы витимских стоянок Усть-Каренга-12, -14, -16 (везде культурный слой I) (см. рис. 1, 15), содержащие вафельную керамику с отогнутым наружу венчиком, украшенную ямочным орнаментом, «жемчужинами» и штампами (устные сообщения А.В. Тетенькина и В.М. Ветрова). Радиоуглеродные даты 3 250 ± 40 (ЛЕ-2649) и 3 670 ± 40 (ЛЕ-2650) л.н., полученные на этих местонахождениях [Ветров, Самуилова, 1990, с. 123], в целом аналогичны датам южно-якутских памятников улахан-сеге-ленняхской культуры. А.Н. Алексеев отмечал, что «по основным показателям сосуды с Олёкмы и Витима идентичны», а «Витим, стыковая зона Приамурья, Забайкалья и Якутии, был, надо полагать, одним из путей, по которому в Якутию проникла традиция нанесения “жемчужин” на стенки сосудов» [1996, с. 77].

На поселении Алдакай I (см. рис. 1, 12), находящемся на р. Амедичи в бассейне верхнего Алдана, обнаружена керамика, в которой сочетаются черты ымыяхтахской (круглодонность, вафельный декор) и синхронных ей культур Забайкалья и Прибайкалья (налепные валики, рассеченные многозубчатым штампом, вдавления-каннелюры и др.) [Воробьёв, 2003, с. 62–63]. Данный керамический комплекс, возможно, не является «чистым» улахан-сегеленняхским, т.к. выдавленные изнутри сосуда «жемчужины», как яркий определяющий признак керамики этой культуры, здесь не выявлены, хотя на одном фрагменте венчика у бортика прослежен округлый налеп, имитирующий «жемчужину» [Там же, с. 58, 62, рис. 9, 13]. Кроме того, в алдакайской коллекции отмечены сосуды, орнаментированные валиками, что не характерно для улахан-сегеленняхской посуды. С.А. Воробьёв относит данный памятник к эпохе бронзы, исходя в основном из полученной для дна жилища радиоуглеродной даты 3 185 ± 65 л.н. (СОАН-4730) [Там же, с. 46, 62]. При этом автор указывает, что, хотя основной компонент комплекса имеет автохтонные черты, включать его в число «чистых» усть-миль-ских преждевременно [Там же, с. 64]. В материалах памятника Алдакай I, помимо местных корней и заметного влияния культур позднего неолита и бронзового века Прибайкалья и Забайкалья, явно прослежи- вается связь с вознесеновской поздненеолитической культурой Приамурья. Наглядным примером могут служить наконечники стрел с четырехгранным жалом, оформленным своеобразными имитационными сколами типа резцовых [Там же, с. 48–50]. Аналогичный прием оформления наконечников отмечен на нижнеамурских поселениях позднего неолита Каба-чи, Кольчем-3, Малая Гавань, Гончарка-1 [Шевкомуд, 2004, с. 54, 85–86, 113, табл. 36, 7; 64–I, 6, 7]. Вместе с тем археологические материалы вознесеновской культуры [Медведев, 2005, с. 253–259] существенно отличаются от алдакайских.

Комплексы с керамикой, украшенной «жемчужинами», объединяемые в самостоятельную большебух-тинскую культуру, обнаружены на ряде памятников Северо-Восточного Приамурья и Сахалина, отдельные находки зафиксированы на материковом побережье Татарского пролива [Дерюгин, Лосан, 2009, с. 52, 66, табл. 10]. Радиоуглеродные даты, полученные в основном по пищевому нагару на сосудах с поселений Голый Мыс-1 и Большая Бухта-1, показывают, что эта культура существовала в пределах середины – второй половины I тыс. до н.э. [Шевкомуд, 2008, с. 168], а вероятнее всего, в VII–IV вв. до н.э. [Дерюгин, Лосан, 2009, с. 52]. Большебухтинские гончарные изделия представлены круглодонными тонкостенными сосудами, украшенными рядами «жемчужин» и композициями в технике отступающей лопаточки. Керамику сопровождает неолитоидный каменный инвентарь [Шевкомуд, 2008, с. 164, 168, табл. 5, 3 , 4 ]. Происхождение большебухтинской культуры связывается исследователями с влиянием восточно-сибирских культур и даже неолита и бронзового века Якутии [Там же, с. 169; Дерюгин, Лосан, 2009, с. 52].

Выводы

Характерными особенностями керамики улахан-сеге-ленняхской культуры являются следующие:

-

1. Формовка сосудов проводилась методом выдавливания емкости из кома глины руками и выколачиванием стенок ударно-прессующим инструментом с одновременным прикладыванием с внутренней стороны гладкого камня-наковаленки (в некоторых случаях с послойным наращиванием тонких глиняных пластов). Найдена однослойная и двухслойная керамика. Похожая технология изготовления прослеживается по материалам археологических памятников Якутии от раннего неолита до средневековья.

-

2. Сосуды имеют преимущественно усложненную профилировку – с горловиной либо выраженным устьем и округлым дном. Горшки такой формы лишь изредка встречаются в поздненеолитических комплексах Якутии [Федосеева, 1980, табл. 2; Воробьёв, 1999,

-

с. 75, рис. 2], а также на памятниках усть-мильской культуры, в которой не являются преобладающими [Эртюков, 1990, табл. 24; 1992, рис. 2].

-

-

3. Состав теста улахан-сегеленняхской керамики изучен только по материалам некоторых памятников, поэтому нет оснований для широких выводов, тем более что петрографический анализ не проводился. Визуально в черепках отдельных сосудов определены песок, дресва (зерна кварца), шерсть и растительные о статки. Такой состав больше всего характерен для ымыяхтахской керамики, поэтому наличие органических примесей в тесте указывает на генетическую связь улахан-сегеленняхской культуры с ымы-яхтахской, что, впрочем, отмечается и для других культур бронзового века Якутии (усть-мильской и сугуннахской).

-

4. Найдены сосуды как с техническим декором (вафельные и, в меньшей мере, рубчатые), так и без него (гладкостенные). Наличие вафельных, рубчатых и гладкостенных сосудов характерно для ымыяхтахских памятников [Федосеева, 1980], а также комплексов раннего железного века Якутии [Константинов, 1978]. Это отмечается и для глазковской культуры [Хлобыс-тин, 1987, с. 331]. Классическая же усть-мильская керамика гладкостенная.

-

5. В декоре улахан-сегеленняхских сосудов, помимо простых, встречаются сложные композиции из горизонтальных рядов округлых вдавлений, орнаментальных полос, выполненных зубчатыми и фигурными штампами, в т.ч. и антропоморфных изображений, имитирующих круговой хороводный танец. Обязательно наличие в зоне венчика от одного до трех горизонтальных рядов «жемчужин», выдавленных изнутри. Бортики почти всегда украшены вдавлени-ями и оттисками штампов. Характерно почти полное отсутствие налепного орнамента, являющегося основным отличительным признаком усть-мильской керамики, а также прочерченных узоров, из которых состоит подавляющее большинство композиций на ымыяхтахской посуде.

Обобщая выводы, можно констатировать, что во II тыс. до н.э. в Южной, Юго-Западной и Западной Якутии, вплоть до центральных ее областей, распространилась улахан-сегеленняхская культура. Ее основным индикаторным признаком является керамика, украшенная «жемчужинами», вдавлениями и оттисками штампов. Она имеет черты керамики как материнской ымыяхтахской культуры, так и пришлого населения [Дьяконов, 2007, 2008, 2009, 2011; Алексеев, Дьяконов, 2009]. Улахан-сегеленняхские сосуды изготовлялись техникой выколачивания, они круглодонные, имеют усложненную профилировку, стенки средней толщины. Характерна вафельная керамика, но встречается также рубчатая и гладкостенная. Ула-хан-сегеленняхская посуда по ряду признаков резко отличается от усть-мильской и ымыяхтахской. Основу пришлого компонента среди улахан-сегеленняхцев составляли, по-видимому, глазковские племена, проникавшие на территорию Якутии через верховья Лены, Вилюя, Олёкмы и Алдана. По имеющимся радиоуглеродным датам предварительно определяются календарные рамки существования улахан-сегеленнях-ской культуры – 1 900 ± 400…1 350 ± 350 лет до н.э., это не менее 550 лет. Ее распространение, судя по всему, не было сплошным и всеобъемлющим, но охватывало обширную таежную территорию Южной, ЮгоЗападной и Западной Якутии.