Керамика восточного варианта иткульской культуры (по материалам памятников юртоборовского археологического микрорайона в Нижнем Притоболье)

Автор: Зимина О.Ю., Мыльникова Л.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (28), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522565

IDR: 14522565

Текст статьи Керамика восточного варианта иткульской культуры (по материалам памятников юртоборовского археологического микрорайона в Нижнем Притоболье)

Нижнее Притоболье – территория бассейна нижнего течения р. Тобол и его левых (Исеть, Тура с Пышмой, Тавда) и правых (Тап, Юрга) притоков в пределах северной части лесостепной, подтаежной и отчасти южно-таежной природных зон. Тобол, Исеть, Тура с Пышмой, Тавда берут начало в Уральских горах. В пределах Тюменской обл. реки приобретают типично равнинный характер, со спокойным течением, небольшой скоростью и сильной извилистостью русла. Широкие, до нескольких километров, поймы с множеством озер и стариц сопровождаются полосами песчаных террас с сосновыми борами и крупными болотными массивами [Помус, 1956, с. 585–586; Физико-географическое районирование…, 1973, с. 151; Бакулин, Козин, 1996, с. 50].

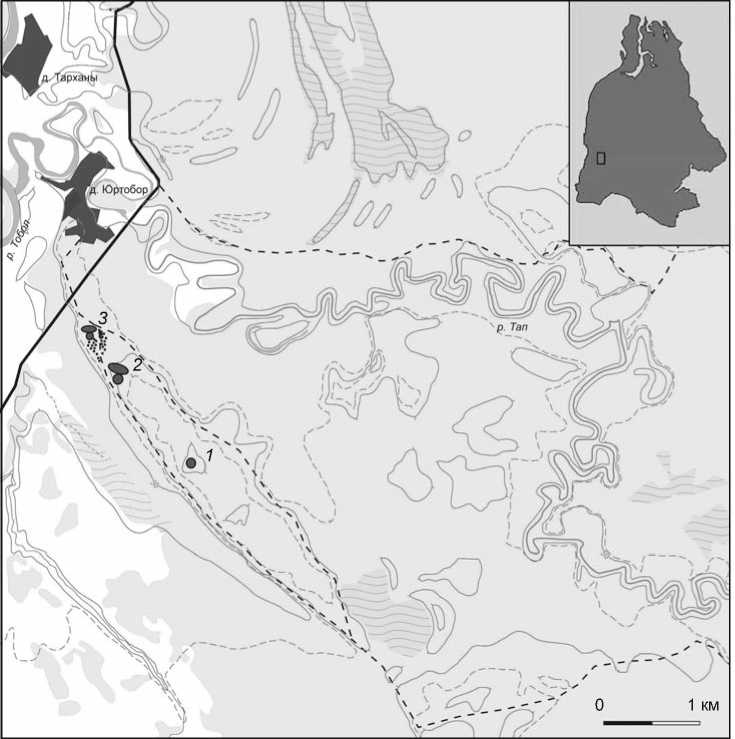

До недавнего времени территория Нижнего При-тоболья представляла собой белое пятно на карте культур рубежа бронзового – раннего железного веков Западной Сибири. В начале 1990-х гг. в Ярковском р-не Тюменской обл. у слияния рек Тобол и Тап было обнаружено несколько укрепленных поселений с круговой планировкой (Юртоборовский археологический микрорайон) [Зах, 1995]. Памятники расположены на отрезке в 1,5–2 км длинного песчаного мыса с дюнными всхолмлениями (рис. 1). В 1991, 2001– 2004 гг. на городищах Вак-Кур-2, Карагай-Аул-1, -4 были проведены раскопки [Зах, Зимина, 1999; Зимина, 2002, 2004а, б]. Облик керамики, некоторые изде- лия и серия радиоуглеродных дат (табл. 1) позволили датировать эти укрепленные поселения переходным от бронзы к железу временем – началом раннего железного века.

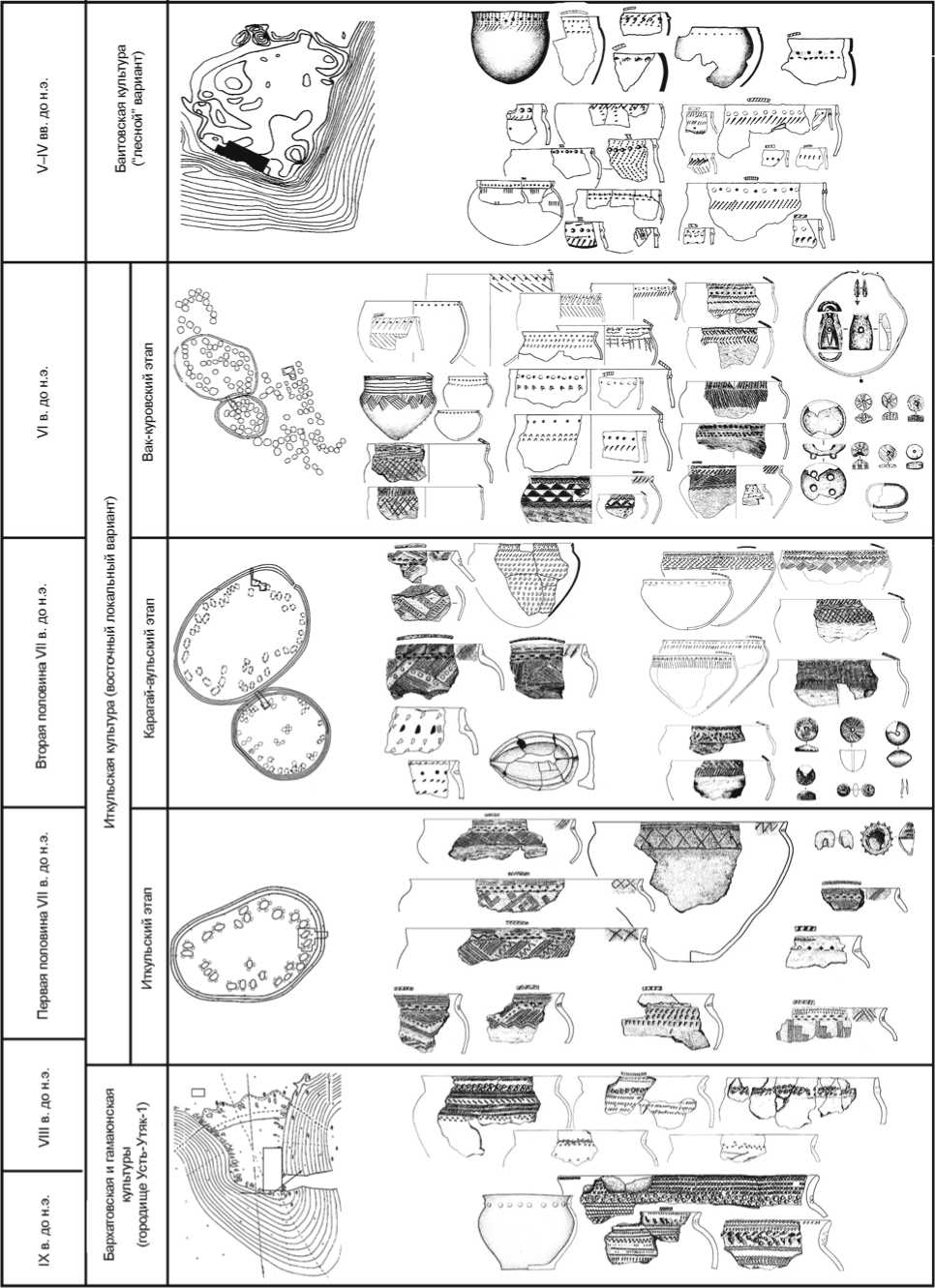

Исследованные городища были отнесены к иткуль-ской культуре, выделенной по материалам памятников Зауралья [Сальников, 1962; Бельтикова, 1977]. Региональные особенности Притобольских комплексов определили выделение восточного локального варианта и его этапов (рис. 2): иткульского, карагай-аульского, вак-куровского [Зах, Зимина, 2004] . Хронологические рамки бытования восточного варианта иткульской культуры на территории Нижнего Притоболья – конец VIII / начало VII – конец VI в. до н.э. (табл. 1).

Иткульский этап представлен памятником Кара-гай-Аул-4 – одноплощадочным городищем овальной в плане формы (160 × 110 м). В процессе раскопок на площади 390 м2 здесь исследованы две постройки и небольшой участок оборонительных сооружений. Культурный слой памятника слабо насыщен находками. Это скребки из обломков керамики и один из зеленого сланца, применявшиеся для обработки шкур, обломок небольшого глиняного изделия (литейная форма?), ок. 1 500 фрагментов керамики (по горловинам насчитывается 36 сосудов).

Карагай-аульский этап представлен двухплощадочным городищем Карагай-Аул-1 – двумя смыкающимися площадками овальной (Карагай-Аул-1/А) и круглой (Карагай-Аул-1/Б) формы с замкнутой, кольцевой планировкой, укрепленными рвами и валами.

Рис. 1. Карта-схема расположения памятников восточного локального варианта иткульской культуры в Юртоборовском археологическом микрорайоне.

1 – Карагай-Аул-4; 2 – Карагай-Аул-1; 3 – Вак-Кур-2.

а – городища; б – дороги; в – лесной массив.

Площадка Карагай-Аул-1/А (250 × 164 м) оконтурена слабовыраженными в рельефе валом и рвом. В северо-западной и северо-восточной частях городища зафиксированы въезды шириной 3 и 4 м соответственно. Внутри по краю овальной площадки располагались 44 жилища наземного типа, в центральной части построек не зафиксировано. Двумя раскопами общей площадью 281 м2 были охвачены небольшие участки оборонительных сооружений и межжилищного пространства, одна постройка полностью, одна частично. В пределах полностью исследованного сооружения найдено ок. 1 000 фрагментов керамики (по горловинам насчитывается ок. 30 сосудов), обломки тигля и керамические скребки. Культурный слой частично исследованного сооружения содержал небольшое количество находок: несколько керамических скребков, обломки, скорее всего, тигля и 325 фрагментов керамики (по горловинам насчитывается не более 12 сосудов).

Площадка Карагай-Аул-1/Б (диаметр ок. 170 м) окружена двумя валами и рвом между ними. Внутри по окружности и в центре зафиксированы остатки 43 наземных построек. Раскопом площадью 256 м2 были охвачены постройка на краю гривного возвышения, межжилищное пространство на склоне ложбины и часть оборонительной системы. В культурном слое обнаружены бронзовая проколка (шило), глиняные пряслица (целые и в обломках), ок. 100 керамических скребков из обломков стенок сосудов, фрагменты тигля (?) и капли бронзы, скребок на отщепе из серого сланца, использовавшийся для обработки шкур, терочник из кварцитовой гальки, более 8 000 фрагментов керамики (по горловинам насчитывается 151 сосуд).

Вак-куровский этап представлен городищем Вак-Кур-2, состоящим из двух укрепленных площадок овальной (Вак-Кур-2/А) и круглой (Вак-Кур- 2/Б ) формы и селища Вак-Кур-2. Внутри оконтуренной рвом площадки Вак-Кур-2/А (160 × 100 м) находились

Таблица 1. Радиоуглеродные даты памятников Юртоборовского археологического микрорайона

|

Памятник |

Объект |

Индекс образца |

Абсолютная дата, л.н. |

Калиброванная дата, лет до н.э. |

|

|

± 1ð |

± 2ð |

||||

|

Карагай-Аул-4 |

Сооружение 1 |

СОАН-5316 |

2630 ± 30 |

822–796 |

840–760 |

|

СОАН-5318 |

2750 ± 45 |

970–960 |

1000 |

||

|

930–830 |

810 |

||||

|

СОАН-5314 |

2785 ± 25 |

1000–985 |

1000 |

||

|

975–950 |

890 |

||||

|

945–895 |

880–830 |

||||

|

Сооружение 2 |

СОАН-5320 |

2595 ± 30 |

806–766 |

830–760 690–660 610–590 |

|

|

Вал |

СОАН-5321 |

2625 ± 75 |

900–750 |

1000 |

|

|

690–660 620–590 580–560 |

400 |

||||

|

Карагай-Аул-1/А |

Сооружение 2 |

СОАН-2925 |

2840 ± 30 |

1040–1030 |

1130 |

|

1020–920 |

900 |

||||

|

МЖП * |

СОАН-4615 |

2635 ± 35 |

825–796 |

900–870 840–760 |

|

|

» |

СОАН-4616 |

2695 ± 75 |

920–790 |

1050 |

|

|

750 |

|||||

|

Вал |

СОАН-4617 |

2625 ± 65 |

900–760 |

930–740 |

|

|

680–660 610–590 |

730–520 |

||||

|

Карагай-Аул-1/Б |

Сооружение 1 |

СОАН-4614 |

2745 ± 30 |

910–830 |

980–950 940–820 |

|

СОАН-4613 |

2830 ± 25 |

1005–965 |

1050 |

||

|

960–925 |

900 |

||||

|

Вак-Кур-2/Б |

Сооружение 1 |

СОАН-5838 |

2420 ± 75 |

760–680 670–640 590–580 550–400 |

780–390 |

|

СОАН-5836 |

2415 ± 30 |

760–740 |

760–680 |

||

|

540–530 |

670 |

||||

|

520–400 |

640 |

||||

|

550 |

|||||

|

390 |

|||||

|

Вал |

СОАН-5840 |

2770 ± 75 |

1000–830 |

1130 |

|

|

800 |

|||||

|

СОАН-5841 |

2510 ± 80 |

800–520 |

800–400 |

||

|

Вак-Кур-2 (селище) |

Сооружение 1 |

СОАН-4611 |

2460 ± 65 |

760–680 670–630 600–570 560–480 470–410 |

780–400 |

|

СОАН-4608 |

2505 ± 60 |

790–750 |

800–480 |

||

|

730–520 |

470–410 |

||||

|

СОАН-4610 |

2575 ± 40 |

810–760 |

830–750 |

||

|

690–660 620–590 580–560 |

700–540 |

||||

|

СОАН-4609 |

2685 ± 60 |

900–800 |

1000 |

||

|

760 |

|||||

|

Сооружение 2 |

СОАН-4612 |

2255 ± 30 |

390–350 |

400–340 |

|

|

290–230 220–210 |

330–200 |

||||

* Межжилищное пространство.

Рис. 2. Схема развития восточного локального варианта иткульской культуры.

Таблица 2. Результаты петрографического анализа керамики с укрепленных поселений Нижнего Притоболья

|

Шифр шлифа (шифр образца) |

Цемент, % площади шлифа |

Состав формовочной массы |

Песок |

Шамот |

Объем пор, % |

|||

|

% площади шлифа |

Преобладающий размер, мм |

Состав |

||||||

|

% |

Размер, мм |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

КА4-1 (КА4/03) |

72-75 |

Г+По+Ш+О? |

25 |

0,05-0,25 |

Зерна ПШ и КВ, меньше - пластинки мусковита, талька, зерна роговой обманки, ЭП |

2-3 |

0,1-0,6 |

- |

|

КА4-2 (КА4/03/49) |

70-75 |

Г+По+Ш+О? |

25-30 |

0,05-0,25 |

Зерна ПШ, КВ, меньше - роговой обманки, турмалина, пластинки мусковита, талька, обломки кремнистых пород |

Ед. |

0,2 |

- |

|

КА4-3 (КА4/03/19) |

75-80 |

Г+По+Ш |

20-25 |

0,05-0,25 |

Зерна ПШ, КВ, меньше - роговой обманки, ЭП, пластинки мусковита, обломки кремнистых пород |

1-3 |

? |

- |

|

КА4-4 (КА4/03/146) |

75-80 |

Г+По+Ш |

20-25 |

0,05-0,5 0.1-0.2 |

Зерна ПШ, КВ, меньше - роговой обманки, ЭП, пластинки мусковита, талька |

Ед. |

0,25-0,8 |

- |

|

КА4-5 (КА4/03/18) |

83-88 |

Г+П+Ш |

5-7 |

0,05-0,25 |

Зерна ПШ, КВ |

7-10 |

0,1-1,7 |

- |

|

КА4-6А (КА4/03) |

73-80 |

Г+По+Ш+О? |

10-15 |

0,05-0,2 |

Зерна ПШ, КВ, редкие зерна роговой обманки, пластинки мусковита, талька |

10-12 |

0,1-2,0 |

- |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

КА4-6Б (КА4/03/??) |

80-85 |

Г+По+Ш |

10-13 |

0,05-0,2 |

Зерна ПШ, КВ, редкие пластинки биотита, бесцветной СЛ, обломки кремнистых пород |

5-7 |

0,1-1,0 |

- |

|

КА4-7 (КА4/03/123) |

80-85 |

Г+По+Ш |

15-20 |

0,05-0,5 0.1-0.2 |

Зерна ПШ, КВ, редкие зерна роговой обманки, ЭП, пластинки мусковита, талька |

1-2 |

0,1-1,0 |

- |

|

КА4-8 (КА4/03/46) |

85 |

Г+По+Ш+О? |

15 |

0,05-0,25 |

Зерна ПШ, КВ, редкие зерна роговой обманки, ЭП, клинопироксена, пластинки мусковита, талька |

Ед. |

0,3-1,5 |

5-7 |

|

КА4-9 (КА4/03/84) |

80 |

Г+По+О? |

20 |

0,05-0,15 |

Зерна ПШ, КВ, меньше - обломки кремнистых пород, пластинки биотита, мусковита, талька |

- |

- |

7 |

|

КА4-10 (КА4/03/43) |

80-85 |

Г+По+Ш+О? |

15-20 |

0,05-0,25 |

Зерна ПШ, КВ, меньше - роговой обманки, пластинки мусковита, талька, биотита, обломки кремнистых пород |

Ед. |

0,25-0,6 |

- |

|

КА4-11 (КА4/03/122) |

75-80 |

Г+По+Ш |

20-25 |

0,05-0,25 |

Зерна ПШ, КВ, меньше - роговой обманки, пластинки мусковита, талька, биотита, обломки кремнистых пород |

Ед. |

0,5 |

- |

|

КА-3 (КА1/4) |

58-63 |

Г+П+Ш |

27-32 |

0,08-1,25 0,1-0,25 и 0,5 |

КВ, иногда мозаично угасающий, меньше - ПШ, редко - обломки основной массы кислых эффузивов, кремнистые, слюдисто-кремнистые обломки, единично - СЛ, ЭП |

7 |

0,2-0,7 |

2-3 |

|

КА-8 (КА1/35) |

57-62 |

Г+П+Ш |

32-35 |

0,05-0,25 0,08-0,2 |

КВ, меньше - ПШ, редко - кремнистые обломки, единично - СЛ, ЭП |

3-5 |

0,3-1,25 |

3 |

|

КА-10 (КА1/30) |

63-68 |

Г+П+Ш |

25-30 |

0,08-0,3 0,1-0,25 |

КВ, иногда давленный, мозаично угасающий, меньше - ПШ, редко -кремнистые, слюдисто-кремнистые обломки, единично - СЛ, ЭП |

5 |

0,4-1,0 |

3 |

|

КА-11 (КА1/34) |

63-68 |

Г+П+Ш |

25-30 |

0,05-0,25 0,05-0,15 |

КА, меньше - ПШ, редко - основная масса кислых эффузивов, глинистые, кремнистые, глинисто-кремнистые обломки, единично - СЛ, ЭП |

5 |

0,2-0,9 |

2 |

|

КА-15 (КА1/?) |

55-60 |

Г+П+Ш |

30-35 |

0,05-0,35 0,08-0,2 |

КВ, меньше - ПШ, редко - обломки основной массы кислых эффузивов, кремнистые обломки, единично -СЛ, ЭП |

8-10 |

0,2-1,6 |

2 |

|

КА-18 (КА1/ов-02/50) |

60-68 |

Г+По+Ш |

18-23 |

0,08-0,25 0,08-0,15 |

КВ, меньше - ПШ, редко - обломки основной массы кислых эффузивов, кремнистые обломки, единично -СЛ, ЭП, анатаз, рудный минерал |

12-15 |

0,25-3,0 |

2 |

|

КА-19 (КА1/ов-02/50) |

68-73 |

Г+П+Ш |

20-23 |

0,05-0,25 0,08-0,15 |

КВ, иногда мозаично угасающий, меньше - ПШ, часто трещиноватый; реже -кремнистые, глинисто-кремнистые обломки, обломки основной массы кислых эффузивов; единично -СЛ, ЭП, цоизит, мелкие карбонатные обломки |

5-7 |

0,3-0,75 |

1-2 |

|

КА-20 (КА1/ов-02/21) |

50-55 |

Г+П+Ш |

35-37 |

0,05-0,35 0,1-0,3 |

КВ, меньше - ПШ, редко - кремнистые обломки, микрокварциты, единично -СЛ, роговая обманка, рудный минерал |

8-10 |

0,5-1,2 |

2 |

|

КА-22 (КА1/ов-02) |

62-68 |

Г+П+Ш |

20-25 |

0,08-0,25 0,08-0,15 |

КВ, меньше - ПШ, редко - обломки основной массы кислых эффузи-вов, кремнистые обломки, единично - СЛ, ЭП, анатаз, рудный минерал |

8-10 |

0,25-0,8 |

2-3 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

КА1-2 (КА1/кр/431) |

65-68 |

Г+П+Ш |

30-35 |

0,05-0,25 0,1-0,2 |

КВ, значительно меньше - ПШ, редко -кремнистые обломки, единично -СЛ, ЭП |

Ед. |

0,5-0,8 |

2 |

|

КА1-3 (КА1/кр/430) |

60-65 |

Г+П+Ш |

27-32 |

0,05-0,3 0,1-0,2 |

КВ, меньше - ПШ, редко - обломки основной массы кислых эффузивов, слюдисто-кремнистые, кремнистые обломки, микрокварциты, единично -СЛ, ЭП, цоизит, сфен |

5 |

0,25-0,4 |

2-3 |

|

КА1-4 (КА1/кр/361) |

73-78 |

Г+По+Ш? |

22-27 |

0,05-4,0 0,1-0,3 и > 1 |

КВ, часто мозаично угасающий, ПШ, микрокварциты, крупные обломки, сложенные тальковым агрегатом волокнистого строения |

Ед. |

? |

- |

|

КА1-5 (КА1/кр/381) |

68-72 |

Г+П+Ш |

23-27 |

0,05-0,25 0,1-0,2 |

КВ, меньше - ПШ, редко - кремнистые обломки, единично - СЛ, ЭП, роговая обманка |

2-3 |

? |

- |

|

КА1-7 (КА1/кр/381) |

63-65 |

Г+П+Ш |

20-25 |

0,05-0,3 0,1-0,2 |

КВ, меньше - ПШ, редко - обломки основной массы кислых эффузивов, кремнистые, слюдисто-кремнистые обломки, единично - СЛ, ЭП, цоизит, амфибол |

8-10 |

0,25-1,0 |

2 |

|

КА1-8 (КА1/кр/381) |

55-60 |

Г+П+Ш |

27-32 |

0,08-0,25 |

КВ, меньше - ПШ, редко - кремнистые обломки, иногда хлоритизиро-ванные, обломки основной массы кислых эффузивов, единично - СЛ, ЭП, роговая обманка |

10-12 |

0,2-1,2 |

2 |

|

КА1-9 (КА1/кр/ 381) |

58-65 |

Г+П+Ш |

30-35 |

0,08-0,5 0,15-0,2 |

КВ (изредка встречаются давленные, мозаично угасающие обломки), меньше - ПШ, редко - слюдистокремнистые, кремнистые обломки, обломки основной массы кислых эф-фузивов, микрокварциты, единично -СЛ, ЭП, цоизит, роговая обманка, рудный минерал |

3-5 |

0,4-1,0 |

2 |

|

ВК-2, (ВК/200) |

55-60 |

Г+П+Ш |

30-35 |

0,05-0,3 0,1-0,2 |

КВ, часто трещиноватый, немного меньше - ПШ, редко - слюдистокремнистые, кремнистые, глинисто-кремнистые обломки, обломки основной массы кислых эффузивов, единично - СЛ, ЭП |

5-7 |

0,2-0,8 |

2-3 |

|

ВК-5, (ВК/188) |

60-65 |

Г+П+Ш |

25-30 |

0,05-0,3 0,08-0,25 |

КВ, меньше - ПШ, реже - кремнистые, глинисто-кремнистые обломки, единично - СЛ, ЭП |

8-10 |

0,2-0,5 |

1 |

|

ВК-7, (ВК/200, 300) |

68 |

Г+П+Ш |

23-27 |

0,08-0,3 0,1-0,2 |

КВ, немного меньше - ПШ, часто трещиноватые; реже - кремнистые, глинисто-кремнистые, слюдисто-кремнистые обломки, микрокварциты, единично - СЛ, ЭП, сфен, роговая обманка |

3-5 |

0,2-0,3 |

1 |

|

ВК-12 (ВК/180) |

55-60 |

Г+П+Ш |

22-25 |

0,05-0,3 0,1-0,2 |

КВ, немного меньше - ПШ, часто измененный; реже - кремнистые, глинисто-кремнистые, слюдисто-кремнистые обломки, обломки основной массы кислых эффузивов, микрокварциты, единично - СЛ, ЭП, цоизит, анатаз |

15-18 |

0,2-2,2 |

2-3 |

|

ВК-14 (ВК/191) |

55-60 |

Г+П+Ш |

25-27 |

0,05-0,25 0,05-0,2 |

КВ, меньше - ПШ, реже - микрокварциты, слюдисто-кремнистые, глинистокремнистые обломки; единично - СЛ, ЭП, циозит, роговая обманка, сфен |

12-15 |

0,25-1,0 |

2-3 |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

ВК-15 (ВК/208) |

60–65 |

Г+П+Ш |

25–30 |

0,05–0,3 0,05–0,2 |

КВ, меньше – ПШ, реже – кремнистые, глинисто-кремнистые обломки, микрокварциты, единично – СЛ, ЭП, сфен |

8–10 |

0,25–1,0 |

2 |

|

ВК-16 (ВК/195) |

45–55 |

Г+П+Ш |

30–35 |

0,05–0,4 0,1–0,25 |

КВ, часто трещиноватый, немного меньше – ПШ, единично – микрокварциты, СЛ, ЭП, цоизит, роговая обманка |

– |

– |

– |

Примечания. : КА4 - городище Карагай-Аул-4, КА1/ов - городище Карагай-Аул-1/А, КА1/кр - городище Карагай-Аул-1/Б; ВК - городище Вак-Кур-2; Г - глина, По - породные обломки, Ш - шамот, О - органика, П - песок, КВ - кварц, ПШ - полевой шпат, ЭП - эпидот, СЛ - слюда.

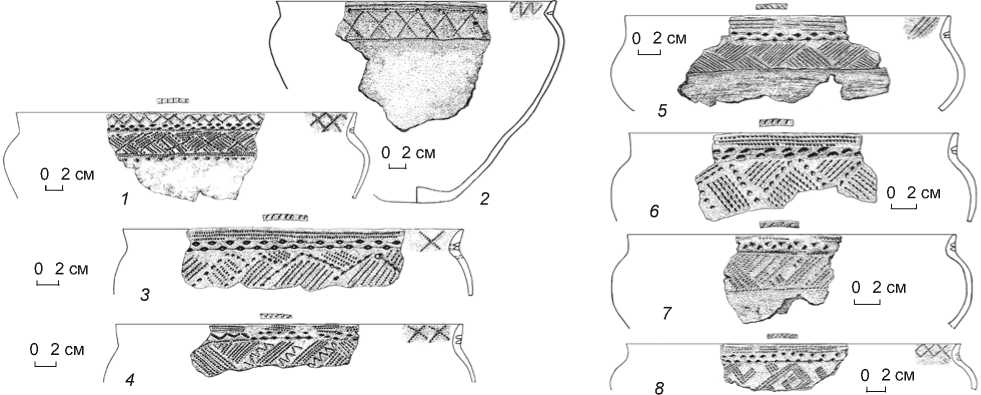

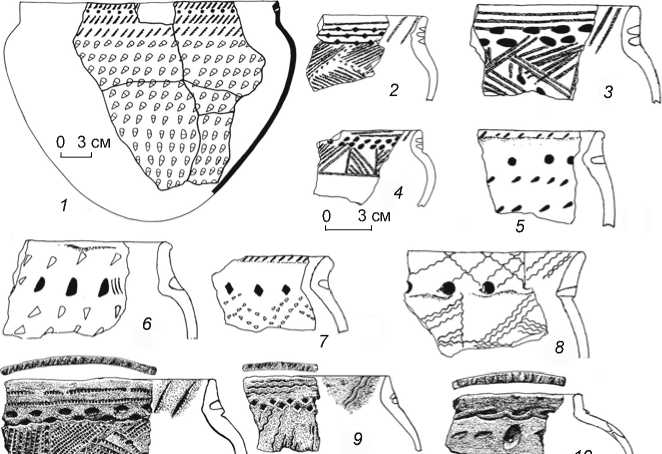

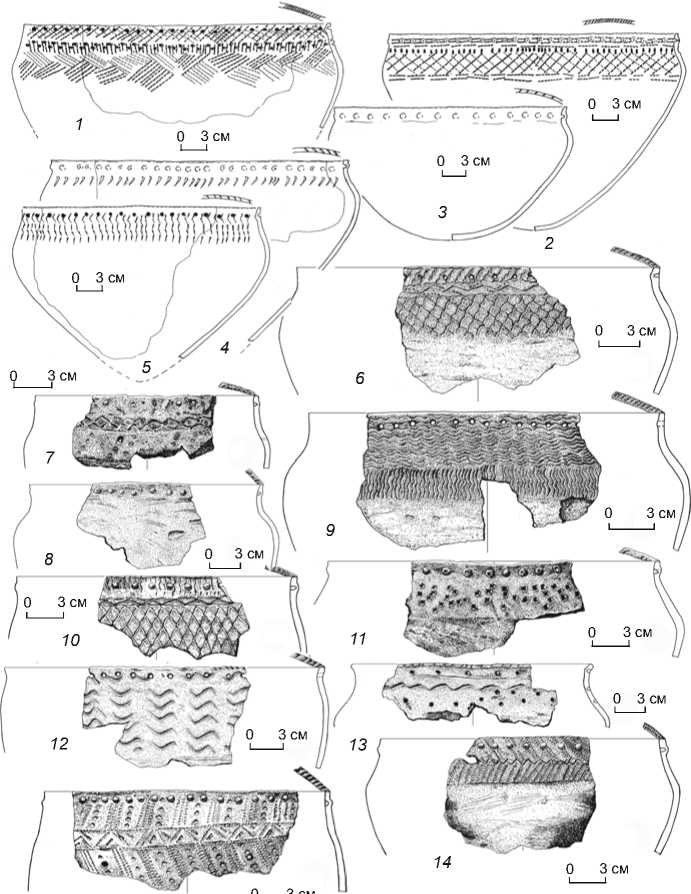

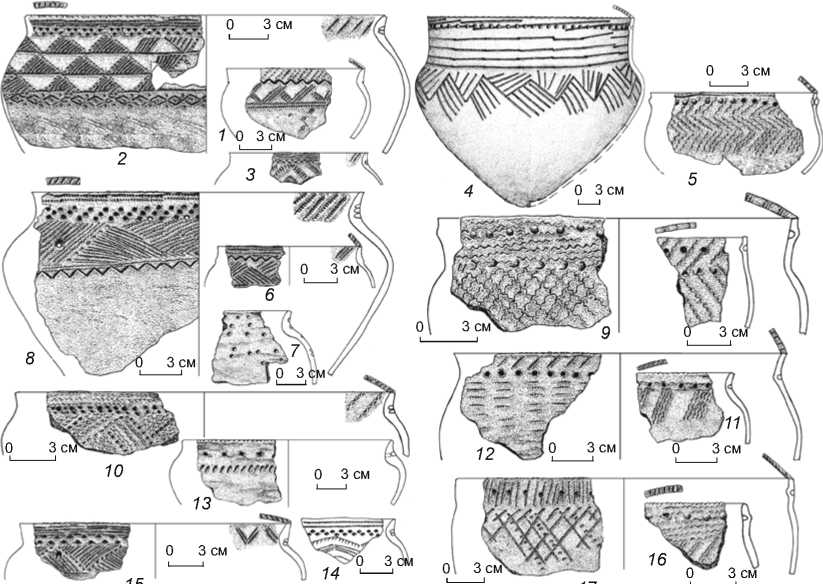

Рис. 4. Керамика. Городище Карагай-Аул-4.

Шифры шлифов: 1 – КА4-1; 2 – КА4-6А; 4 – КА4-8; 5 – КА4-4; 7 – КА4-7.

Таблица 3. Характеристика орнаментации керамики памятников Юртоборовского археологического микрорайона, %

|

Элемент орнамента |

Карагай-Аул-4 |

Карагай-Аул-1/А |

Карагай-Аул-1/Б |

Вак-Кур-2/Б |

Селище Вак-Кур-2 |

|

Горизонтальные линии |

83,3 |

54,3 |

15,9 |

23,5 |

7,1 |

|

Ряд наклонных оттисков |

20 |

25,7 |

23,1 |

36,8 |

31,5 |

|

Ряд вертикальных оттисков |

3,3 |

– |

5,3 |

2,9 |

1,6 |

|

Один зигзаг |

20 |

2,9 |

4,6 |

2,9 |

1,6 |

|

Два зигзага |

3,3 |

2,9 |

1,3 |

– |

0,8 |

|

Три и более зигзагов |

3,3 |

11,4 |

1,9 |

2,9 |

3,9 |

|

Зигзаг вертикальный |

– |

2,9 |

1,3 |

1,5 |

– |

|

Прямоугольные треугольники |

– |

11,4 |

– |

– |

– |

|

Взаимопроникающие фигуры |

43,3 |

37,1 |

5,3 |

7,4 |

1,6 |

|

Заштрихованные ленты |

6,7 |

11,4 |

– |

1,5 |

1,6 |

|

Сетка |

16,7 |

14,3 |

5,9 |

4,4 |

5,5 |

|

Ромбы |

3,3 |

– |

0,7 |

1,5 |

– |

|

Ряд оттисков уголкового штампа |

– |

– |

27,1 |

30,9 |

8,7 |

|

Столбики |

– |

– |

– |

1,5 |

– |

|

Ряды вдавлений |

10 |

22,9 |

0,7 |

19,1 |

20,5 |

|

Валик (между ямками) |

3,3 |

2,9 |

– |

– |

– |

|

Треугольники вершинами вверх |

– |

– |

– |

1,5 |

– |

|

Треугольники вершинами вниз |

3,3 |

– |

– |

– |

0,8 |

|

Горизонтальная елочка |

– |

– |

– |

– |

2,4 |

|

Меандр |

3,3 |

– |

– |

– |

– |

|

Один ряд ямок |

13,3 |

51,4 |

19,2 |

64,7 |

66,1 |

|

Два ряда ямок в шахматном порядке |

83,3 |

42,9 |

3,3 |

7,4 |

0,8 |

|

Три ряда ямок в шахматном порядке |

– |

5,7 |

– |

1,5 |

– |

|

Один ряд жемчужин |

– |

– |

80,8 |

19,1 |

29,1 |

|

Чередование ямок и жемчужин |

– |

– |

– |

7,4 |

3,1 |

42 наземных жилища. Площадка Вак-Кур-2/Б (диаметр ок. 80 м) ограничена валом и рвом. На ней располагалось 21 наземное сооружение. За пределами обеих укрепленных площадок с северной и восточной стороны зафиксированы остатки 82 наземных построек.

На укрепленной части памятника исследованы одно сооружение (на площадке Вак-Кур-2/Б) и участок оборонительных линий обеих площадок (рвов и валообразного возвышения между ними). Общая площадь раскопа 217 м2. На селище Вак-Кур-2 раскопом площадью 372 м2 вскрыты остатки двух жилищ.

В культурном слое жилища на укрепленной части памятника найдены пряслица из глины и один экземпляр из кости, ок. 50 скребков из обломков сосудов, глиняные бусина, чашка (“наперсток”), обломок литейной формы (?), несколько фрагментов неопределимых изделий, ок. 7 000 фрагментов керамики. Определено ок. 100 сосудов; статистически обработаны фрагменты 68 сосудов.

Коллекция из раскопок жилищ на селище включает изделия из бронзы (наконечник стрелы, обломки небольших пластинок), камня (створка литейной формы, кремневая пластина, сланцевый отщеп, терочник из алевролита, абразив из гальки), глины (жертвенник, обломок овального блюда, пряслица лепные и одно выточенное из стенки сосуда, небольшая “фишка”, шарик и обломок изделия, напоминаю-

щего ручку сосуда, или фрагмент изображения в виде головы животного, ок. 100 скребков из стенок сосудов) и более 6 000 фрагментов керамики, из которых достоверно определено 127 сосудов.

Описание керамических комплексов

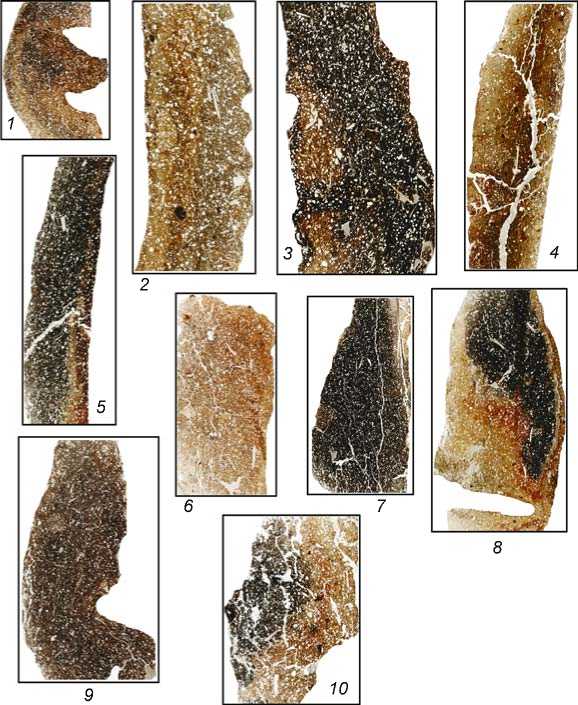

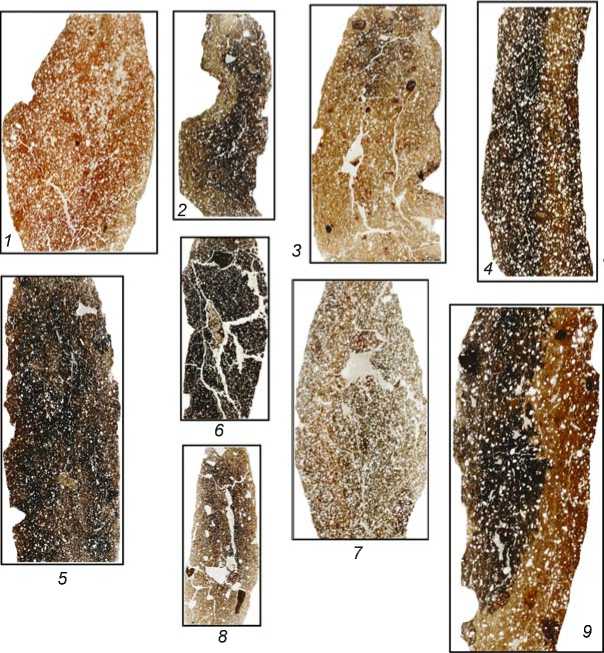

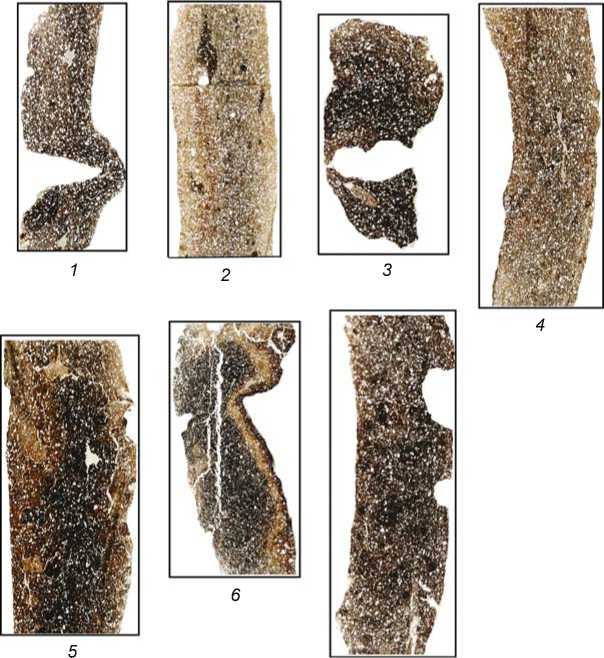

Керамика городища Карагай-Аул-4. Петрографический анализ образцов показал, что сосуды изготовлены из суглинков монтмориллонит-гидрослюдисто-го состава с незначительной примесью пылеватого обломочного материала (полевошпатово-кварцевого). Цемент составляет от 70 до 88 % площади шлифа. Выделено несколько рецептов формовочных масс: глина + породные обломки + шамот + органика (?); глина + породные обломки + шамот; глина + песок + + шамот; глина + породные обломки + органика. Шамот присутствует почти во всех образцах, однако в большинстве случаев его немного: от единичных зерен до 12 % площади шлифа. Размер зерен шамота 0,1-1,5 мм. Особенностью формовочных масс керамики городища Карагай-Аул-4 является наличие талька (табл. 2): из 12 образцов он не зафиксирован лишь в двух (рис. 3, 4 , 5 ).

Донышки сосудов изготовлены лоскутной техникой (по кругу), а стенки изделий возведены жгутовым

способом с последующей расформовкой руками. Это преимущественно горшки с приземистым туловом, широкими горловинами, выпуклыми плечиками. Невысокие прямые (46,7 %) или слегка отогнутые (50 %) горловины в большинстве случаев при переходе к плечику имеют утолщение 9-13 мм (93,3 %). Срезы венчиков округлые (43,3 %) или плоские (40 %), реже скошенные наружу (16,7 %). Толщина стенок сосудов от 4 до 8 мм. Днища уплощенные или округлые. Диаметры горловин изделий варьируют в пределах 25-37 см.

Полностью реконструирован один сосуд (рис. 4, 2 ): горшок высотой 23 см, с широким устьем (диаметр 32 см) и небольшим плоским дном (диаметр ок. 89 см), украшен несколькими рядами горизонтальных линий на шейке и сеткой на плечике, выполненными крупным гребенчатым штампом. Переход от шейки к плечику оформлен одним рядом округлых ямочных вдавлений.

Вся посуда орнаментирована, как правило, либо на две трети, либо, значительно реже, только в основании шейки. По венчику нанесены оттиски гребенчатого или гладкого штампа; в 33,3 % случаев орнамент отсутствует. Внутренняя сторона горловин украшена у 50 % изделий (наклонные оттиски гребенки или, в одном случае, волнистого штампа либо сетка).

Чаще всего для нанесения орнамента использовался гребенчатый штамп

Рис. 3. Фотографии петрографических шлифов образцов сосудов. Городище Карагай-Аул-4.

Шифры шлифов: 1 - КА4-11; 2 - КА4-1; 3 - КА4-2; 4 - КА4-5; 5 - КА4-3;

6 - КА4-6; 7 - КА4-8; 8 - КА4-10; 9 - КА4-9; 10 - КА4-7.

(83,3 %), значительно реже - струйчатый (3,3 %). Отмечены единичные случаи применения гладкого штампа и оттисков в виде уголка, насечек, наколов, аморфных вдавлений.

Элементов узора немного (табл. 3). На горловинах чаще всего горизонтальные линии (73,3 %) из оттисков

гребенки или волны, иногда встречаются ряды наклонных оттисков (10 %), в единичных случаях - узоры из взаимопроникающих фигур, сетки, рядов вдавлений. Шейка всегда подчеркнута двумя рядами ямочных вдавлений (83,3 %), значительно реже - одним. Ямки имеют ромбическую (56,7 %), округлую (33,3 %) или

овальную (10 %) форму. Между ними может располагаться перекрученный валик (3,3 %). В зоне плечиков чаще всего встречаются взаимопроникающие фигуры (46,7 %), иногда разделенные рядами неглубоких наколов, ряды горизонтальных линий (40 %), зигзаги (26,7 %), реже - наклонные линии (16,7 %), ряды каплевидных вдавлений (13,3 %), сетка (10 %), заштрихованные ленты (6,7 %), треугольники вершинами вниз (6,7 %), узор в виде лесенки и меандр (3,3 %). Композицию завершают одна-две горизонтальные линии или зигзаги либо горизонтальные линии в сочетании с одним рядом неглубоких вдавлений или наклонных оттисков гребенки (табл. 3; рис. 4).

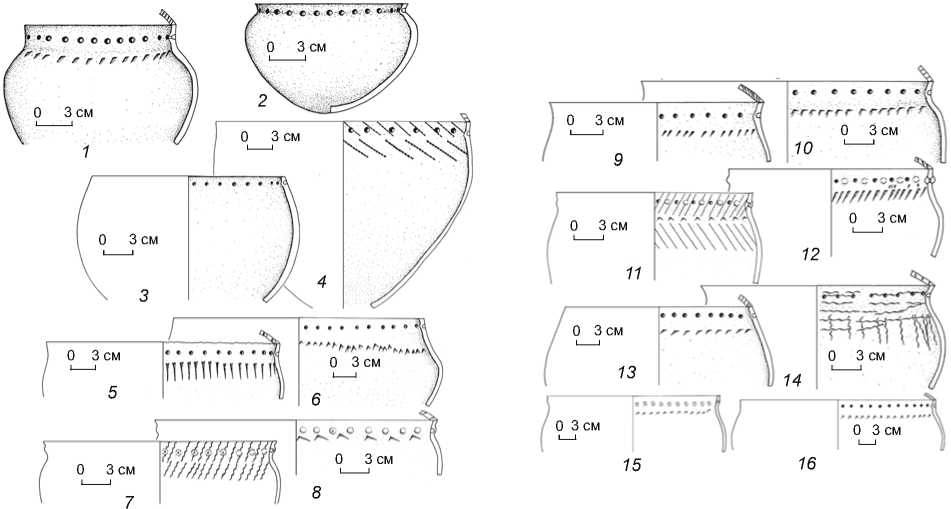

Керамика городища Карагай-Аул-1. Посуда с городища Карагай-Аул-1/А сделана из суглинков с монтмо-риллонит-гидрослюдистой глинистой массой, которая в образцах составляет от 50 до 70 % площади шлифа. Есть основание предполагать, что гончары пользовались речными или озерными глинами: зачастую петрографы отмеча- ют в составе черепков наличие мелких карбонатных обломков или фосфатных комочков, остатки иглокожих.

Выделены два рецепта формовочных масс: глина + песок + шамот; глина + породные обломки + шамот. Второй - очень редкий (рис. 5).

Шамот представлен обломками неправильной, таблитчатой, клиновидной формы, занимает 3-15 % площади шлифа. В составе песка преобладают зерна кварца; полевых шпатов - меньше, зафиксированы кремнистые обломки, микрокварциты, единично -слюда, эпидот, рудный минерал. Песок составляет 18-37 % площади шлифа (см. табл. 2).

Посуда изготовлена техникой жгутового налепа встык с последующей расформовкой. В нескольких случаях (маленькие чашечки) отмечена формовка лоскутным способом.

Сосуды горшковидные, с широкими горловинами, чаще всего с выпуклыми плечиками и округлым дном. Горловины слегка отогнутые (51,4 %), реже прямые (37,2 %), большинство (80 %) имеет утолщение в основании. Слабопрофилированы не более 11,4 % сосудов - как правило, с обедненной орнаментацией. Венчики в большинстве случаев округлой формы и без орнамента (48,6 %). Плоские срезы (34,3 %) украшены оттисками гребенчатого (22,9 %), гладкого (22,9 %), волнистого (8,6 %) штампов.

Рис. 5. Фотографии петрографических шлифов образцов сосудов. Городище Карагай-Аул-1/А (овальная площадка).

Шифры шлифов: 1 - КА-20; 2 - КА-19; 3 - КА-18; 4 - КА-15; 5 - КА-11; 6 - КА-10;

7 - КА-8; 8 - КА-3; 9 - КА-22.

Реконструирован один широкогорлый горшок средней высоты с прямой горловиной без утолщения, скошенным внутрь срезом и округлым дном (рис. 6, 1 ). Горловина украшена рядом круглых ямок и наклонными оттисками короткого гребенчатого штампа. По всему тулову до придонной части нанесены ряды неглубоких вдавлений.

Для нанесения орнамента чаще использовался гребенчатый штамп (48,6 %), несколько реже - волнистый (струйчатый) (22,9 %). Большой процент составляют неглубокие каплевидные вдавления (31,4 %). Украшена преимущественно верхняя треть поверхности изделий. На шейке, как правило, отмечаются горизонтальные (31,4 %), наклонные (8,5 %) линии или сетка (11,4 %). Переход к плечику оформлен ямочными вдав-лениями различной формы, которые нанесены либо в один ряд (51,4 %), либо в два в шахматном порядке (40 %). На внутренней стороне некоторых сосудов заметны жемчужины. В одном случае слабовыпуклые жемчужины нанесены на шейку сосуда под венчиком, переход к тулову оформлен двойным рядом ямок в шахматном порядке. Преобладают ямки овальной формы (51,4 %); округлые и ромбические составляют по

Рис. 6. Керамика. Городище Карагай-Аул-1/А (овальная площадка).

Шифры шлифов: 3 - КА-3; 5 - КА-19; 8 - КА-8; 9 - КА-20; 11 - КА-18.

22,9 %. В одном случае под овальными ямками отмечен заглаженный валик. Плечики украшены взаимопроникающими фигурами (51,4 %), часто разделенными рядами неглубоких наколов, заштрихованными лентами (11,4 %), сеткой (14,3 %), наклонными оттисками. Узор завершается одним или несколькими рядами горизонтальных линий, отпечатками вертикально поставленного короткого гребенчатого штампа. В большинстве случаев наклонными оттисками украшена внутренняя поверхность шейки (68,6 %). Эта посуда довольно близка керамике с городища Карагай-Аул-4.

Сосуды с обедненной орнаментацией составляют 28,5 % от общего числа. Как правило, это слабопро-филированные горшки с одним рядом преимущественно круглых ямок на горловине. Иногда он дополнен одним или несколькими рядами каплевидных вдавлений по тулову и шейке (см. табл. 3; рис. 6).

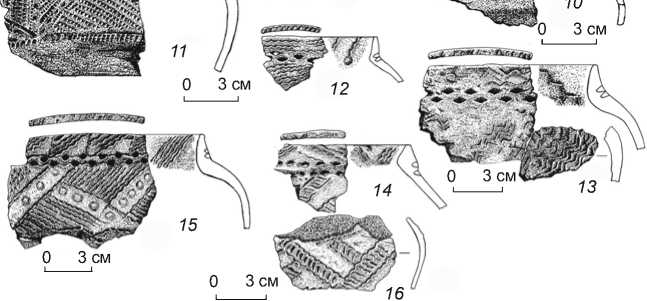

Сосуды с городища Карагай-Аул-1/Б изготовлены из формовочных масс, где глинистая часть составляет от 60 до 78 %. Выделены два рецепта: глина + песок +

+ шамот; глина + породные обломки + шамот. Второй - редкий; основная его составляющая - тальк. Шамот представлен обломками неправильной, полу-угловатой, полуокатанной формы, размером 0,21,2 мм; содержание - от единичных зерен до 12 %. Песок имеет преимущественно кварц-полевошпато-вый состав. Размер зерен 0,05-0,3 мм; содержание -20-35 % площади шлифа (см. табл. 2; рис. 7).

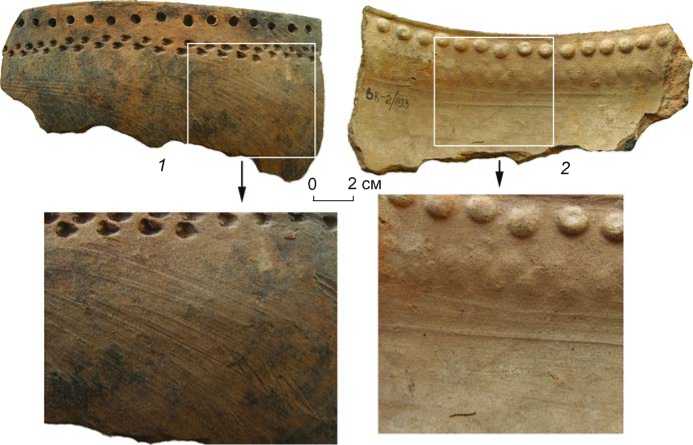

Формовка сосудов производилась жгутовым способом с соединением встык. Жгут толщиной не более 1 см разминался пальцами. Можно предполагать выбивку: посуда имеет тонкие стенки, на отдельных фрагментах изнутри фиксируются вмятины; однако последующая обработка поверхности уничтожила все первичные следы. Донышки представляют собой чашечки, навитые из жгута: на обеих поверхностях заметны отпечатки подушечек пальцев. Снаружи донышки бугристые, неровные.

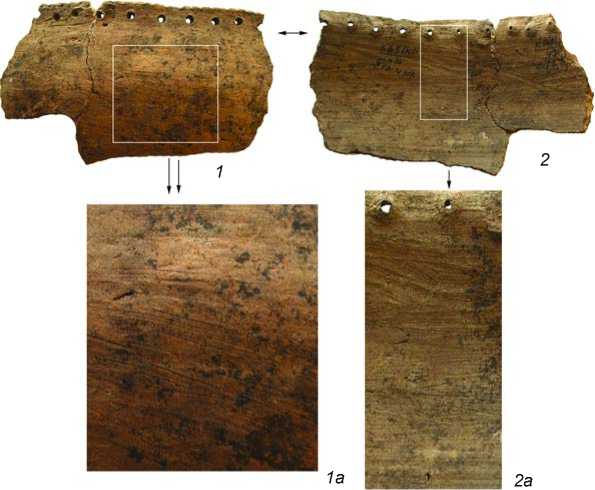

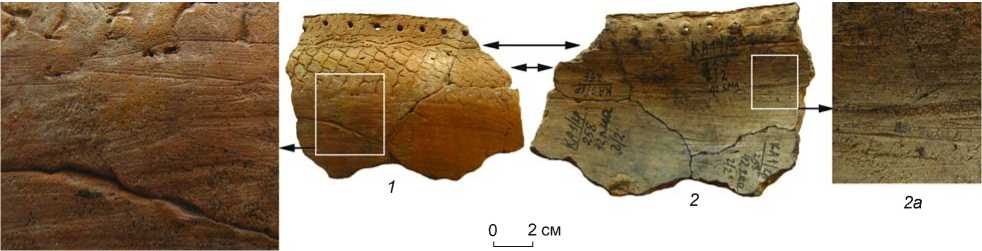

Поверхность сосудов изнутри и снаружи обработана твердым орудием - лопаткой с неровным рабочим краем шириной 0,7-1 см, оставившим прямые параллельные риски, создающие впечатление обработки зубчатым орудием. Следы направлены преимущественно горизонтально, к придонной части сосуда становятся беспорядочными (рис. 8, 9).

Археологически целый сосуд найден стоящим в яме горловиной вверх. Частично реконструировано шесть изделий, кроме того, встречались крупные фрагменты от других сосудов (рис. 10).

Изделия широкогорлые, со слабовыпуклыми плечиками, круглодонные, приземистые; у больших сосудов придонная часть конусовидная. Толщина стенок в среднем 0,5-0,7 см. Один миниатюрный неорнаментированный сосудик баночной формы имеет плоское дно (обломанный поддон?). В коллекции представлены как небольшие (диаметр горловины до 18 см), так и крупные (диаметр горловины 26-39 см) экземпляры. Венчики преимущественно плоские (77,5 %). Сосуды с округлыми срезами составляют 12,6 %, со скошенными наружу - 5,9, внутрь - 3,3 %. В большинстве случаев венчики украшены оттисками гладкого штампа (65,6 %), реже - гребенчатого и волнистого (соответственно 19,2 и 10,6 %), неорнаментированы 2,6 %. Преобладают сосуды с прямыми горловинами - 74,8 % (из них 35,8 % имеют хорошо выраженную шейку и 39,1 % - слабо-профилированную верхнюю часть); со слегка отогнутыми - 15,2 %, с несколько наклоненными внутрь - 5,9 %; - сосудов закрытой формы - 3,9 %.

Орнаментирована лишь верхняя часть поверхности сосуда. Для нанесения узоров использовались гребенчатый (23,1 %), волнистый (5,2 %) или гладкий (11,9 %) штампы. Довольно часто встречаются оттиски лопаточки в виде уголка (29,8 %) и других форм (15,9 %). Обязательным элементом орнаментации является один ряд ямок (19,2 %) или жемчужин (80,8 %) на шейке. Иногда это единственное украшение сосуда, или оно дополнено одним рядом оттисков уголкового штампа на плечике либо в зоне перехода от шейки к плечику (27,1 %). Гребенчатым и волнистым штампами наносились узоры в виде горизонтальных линий (15,9 %), рядов вертикальных (5,3 %) и наклонных

Рис. 7. Фотографии петрографических шлифов образцов сосудов. Городище Карагай-Аул-1/Б (круглая площадка).

Шифры шлифов: 1 - КА1-2; 2 - КА1-3; 3 - КА1-4; 4 - КА1-8; 5 - КА1-5;

6 - КА1-7; 7 - КА1-9.

Рис. 8. Фрагмент сосуда, изготовленного жгутовой техникой, со следами обработки твердым орудием ( 1а , 2а ). Городище Карагай-Аул-1/Б (круглая площадка).

1 - внешняя поверхность, 2 - внутренняя.

1а

Рис. 9. Фрагмент сосуда, изготовленного жгутовой техникой, со следами обработки твердым орудием ( 1а , 2а ). Городище Карагай-Аул-1/Б (круглая площадка).

1 - внешняя поверхность, 2 - внутренняя.

3 cм

3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

Рис. 10. Керамика. Городище Карагай-Аул-1/Б (круглая площадка).

Шифры шлифов: 1 - КА1-4; 2 - КА1-3; 9 - КА1-5; 11 - КА1-8; 14 - КА1-7.

(23,1 %) оттисков, сетки (5,9 %), взаимопроникающих геометрических фигур (5,3 %). Вертикальные зигзаги выполнены оттисками гладкого штампа (1,3 %). В одном случае орнамент нанесен палочкой, отпечатки которой отдаленно напоминают небольшие аморфного вида кресты. Переходная от шейки к плечику зона оформлена выполненными гребенчатым или гладким штампом зигзагами (7,8 %), ромбами (0,7 %) либо одним или двумя (в шахматном порядке) рядами неглубоких вдавлений. В этой части сосуда иногда встречается ряд скобочек (1,9 %), в т.ч. в сочетании с неглубокими вдавлениями округлой или треугольной формы (см. табл. 3; рис. 10).

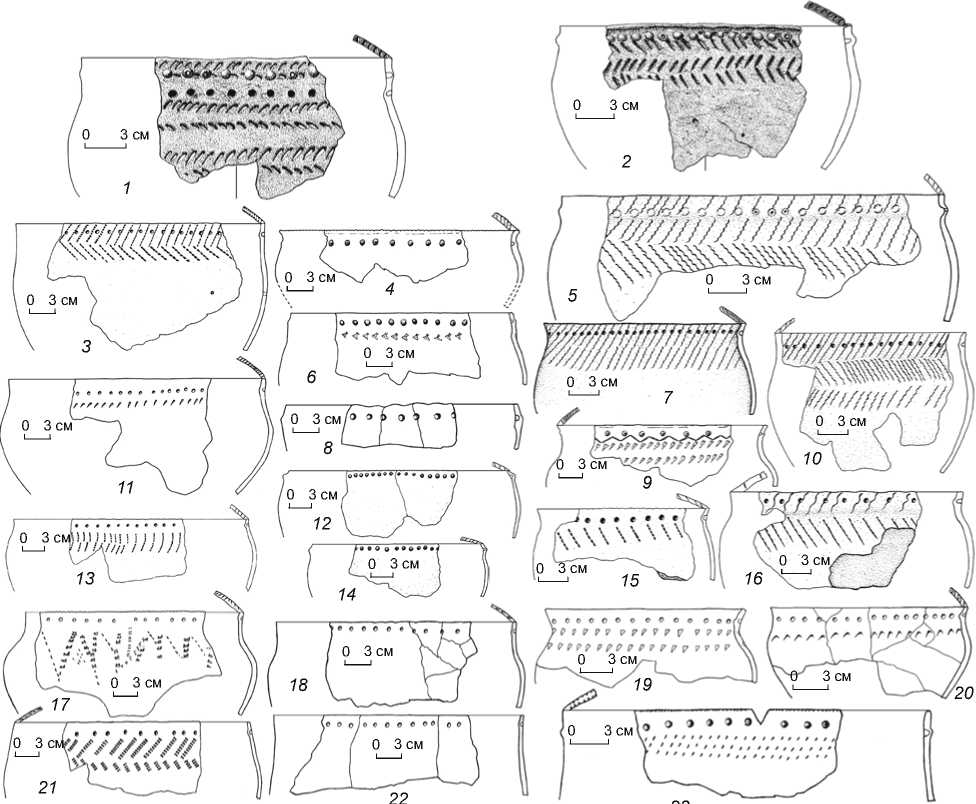

Керамика городища Вак-Кур-2. Здесь, как и на городище Карагай-Аул-1/А, очевидно, гончары пользовались речными или озерными выходами глинистых материалов: в цементе шлифов зафиксированы мелкие остатки ихтиофауны. Глинистая часть в формовочных массах сосудов составляет 55-65 % площади шлифа. На сегодняшний день выделен один рецепт: глина + песок + шамот. Шамот занимает от 5 до 18 % площади шлифа, представлен неправильными, удлиненными, овальными обломками

Рис. 11. Фотографии петрографических шлифов образцов сосудов. Городище Вак-Кур-2.

Шифры шлифов: 1 - ВК-16; 2 - ВК-2; 3 - ВК-5; 4 - ВК-7; 5 - ВК-12; 6 - ВК-15;

7 - ВК-14.

1а 2а

Рис. 12. Фрагмент сосуда, изготовленного жгутовой техникой, со следами обработки твердым орудием ( 1а , 2а ) и руками. Городище Вак-Кур-2.

1 - внешняя поверхность; 2 - внутренняя.

w

0 3 cм

3 cм

3 cм

3 cм

3 c

3 cм

’«IfrrtfHI

3 cм

3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

16 0

Рис. 13. Керамика. Городище Вак-Кур-2Б (круглая площадка).

Рис. 14. Керамика. Городище Вак-Кур-2Б (круглая площадка).

различных оттенков, размером 0,2-1 мм. Зерна песка полуугловатой, полуокатанной формы, размерами от 0,05 до 0,4 мм составляют 22-35 % площади шлифа (см. табл. 2; рис. 11).

Способ формовки посуды в целом такой же, как на городище Карагай-Аул-1/Б: жгутовой налеп встык с последующей расформовкой. Сосуд собирался в два-три приема, поэтому большинство верхних час-

WW/fCi

3 cм

c

^жттптттал? W///7/////////////,

0 3 c

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

■жд ДМвшМ М///////7 //

0 3 cм

0 3 cм

0 3 cм

1______I 4

• ......1

г

0 3 cм

Рис. 15. Керамика ( 22 – шлиф № ВК-2). Городище Вак-Кур-2 (селище).

тей отделены от нижних. Поверхность обрабатывалась твердым орудием – лопаткой с неровным рабочим краем шириной 0,7–1 см, следы которой создают впечатление обработки зубчатым орудием (рис. 12).

На селище найдено семь миниатюрных чашек с округлым или уплощенным дном. Одна из них вылеплена из одного комка глины. Лепка производилась на весу – на обеих поверхностях четкие отпечатки подушечек пальцев и ногтей. Еще одна чашечка изготовлена лоскутной техникой.

Комплекс представлен тонкостенными (4–6 мм) круглодонными (иногда с конусовидным дном) горшками (рис. 13–15). Диаметр горловин реконструируется у 60 экз., среди них только у семи он составляет 11–14 см, у остальных варьирует в пределах 17– 35 см; количественно преобладают сосуды с диаметром горловины от 22 до 30 см. Горшки имеют слабовыпуклые плечики и преимущественно невысокие или средней высоты прямые (63,2 %) слегка отогнутые наружу (13,5 %), несколько наклоненные внутрь (3,2 %) или дугообразно выгнутые (2,2 %) горловины. Причем последние найдены только на селище. Там же были обнаружены фрагменты слабопрофили-рованных емкостей с заметным утолщением на внутренней стороне шейки. В незначительном количестве представлены сосуды закрытой формы (11,4 %) и с прямой горловиной (баночной формы) (4,9 %). Превалируют венчики с плоским срезом (72,4 %); округлые (23,8 %) несколько уплощены. Срез венчика украшен насечками (66,5 %), оттисками гладкого (50 %) и гребенчатого (7,6 %) штампов.

Орнамент выполнен гребенчатым (21,6 %), волнистым (14,6 %) или уголковым (18,9 %) штампами. Иногда углом лопаточки наносили каплевидные вдавления (5,9 %), но чаще щепкой или другим инструментом делали вдавления аморфной формы, наколы, насечки (20 %).

Узором покрыта верхняя часть сосудов - горловина и плечики. Обязательным элементом орнамента является ряд ямок (68,1 %) или жемчужин (27 %); на некоторых горшках они чередуются (4,9 %). Узор на шейке часто дополнен наклонными оттисками или горизонтальными линиями. На плечике преобладают узоры из одного-двух рядов наклонных оттисков гребенчатого или волнистого штампа (34,1 %), встречаются также вдавления различной формы, нанесенные в один или несколько рядов (20,5 %). Часто в переходной зоне или на плечике отмечается один ряд оттисков уголка лопаточки (17,3 %). Иногда в узоре присутствует сетка (5,5 %). Остальные элементы (ряды вертикальных оттисков, столбики из горизонтальных оттисков короткого гребенчатого штампа, зигзаги в один - три ряда, взаимопроникающие фигуры, двойной ряд неглубоких ямок, заштрихованные треугольники вершинами вниз, горизонтальная елочка, выполненная оттисками короткого гребенчатого штампа) встречаются в единичных случаях и составляют от 0,5 до 2,2 %. Большая их часть зафиксирована на посуде из построек на селище, что, возможно, объясняется большим объемом выборки. У некоторых емкостей с прямой горловиной украшен лишь срез венчиков. Сосуды закрытой формы и слабопро-филированные орнаментированы также достаточно бедно: ямками или жемчужинами под срезом, иногда ниже нанесены наклонные оттиски гребенчатого или гладкого штампа либо различные неглубокие вдавле-ния (см. табл. 3; рис. 13-15).

Помимо основного, охарактеризованного выше керамического комплекса, при исследовании укрепленной части Вак-Кур-2 была получена небольшая серия сосудов (фрагменты от 10 изделий), по облику близких посуде с памятников Карагай-Аул-4 и Карагай-Аул-1/А: с прямой или слегка отогнутой горловиной и заметным утолщением шейки. В тесте визуально фиксируется примесь талька (слюды?). Орнаментом из оттисков гребенчатого штампа украшены верхние % поверхности. На одном изделии - узор в виде прокатанной волны (или ее имитации?) и зигзаги, выполненные оттисками гладкого штампа. На шейке отмечается преимущественно несколько рядов горизонтальных линий (в одном случае - наклонные оттиски). На горловине - двойной ряд ямок в шахматном порядке либо один или три ряда ямок, зигзаг. На плечике - узоры из взаимопроникающих фигур, зигзагов, нескольких рядов заштрихованных равнобедренных треугольников. Завершают композицию горизонтальные линии, зигзаг либо оконтуренные неглубокими ямочными вдавлениями ромбы (см. рис. 13, 1 - 3 , 6-8 , 11 , 14 - 16 ). Эта посуда хорошо выделяется типологически, однако анализ распределения фрагментов на площади раскопа не выявил особенностей в ее залегании, что позволяет рассматривать их в рамках одного комплекса.

Заключение

Как следует из приведенного выше описания керамических комплексов, в коллекциях с трех памятников присутствует близкая по облику керамика. Эта посуда была определена нами как иткульская II типа. В качестве основной территории распространения иткульской культуры рассматривается преимущественно Зауралье [Бельтикова, 1977, 2005]. Систематизация материалов памятников Притоболья выявила ок. 40 пунктов, на которых были обнаружены фрагменты либо небольшие серии иткульской керамики II типа. Наибольшая концентрация поселений с этой керамикой отмечается в нескольких микрорайонах, что обусловлено, возможно, их лучшей изученностью: на берегах системы озер Ипкуль-Байрык, в междуречье Туры и Пышмы, Тобола и Тапа, Тобола и Исети.

Сравнение иткульских керамических комплексов II типа с поселений Притоболья и восточных склонов Урала позволяет сделать вывод об их идентичности. Полностью совпадают технологические, морфологические и орнаментальные признаки керамики.

Добавление в керамическое тесто притобольской посуды талька и слюды, хоть и в меньших количествах, указывает на прямую связь с уральским регионом. Все иткульские сосуды II типа имеют широкое устье и близкие значения диаметра горловины: 2840 см - в Зауралье, 25-37 см - в Притоболье. Утолщение в основании шейки (один из типообразующих признаков) также характерно для посуды обоих регионов. Иткульские сосуды из Зауралья имеют округлое тулово и чуть уплощенное или конусовидное днище [Бельтикова, 1977, с. 123]. В Притоболье реконструированных экземпляров мало, что не позволяет провести полноценный сравнительный анализ форм. Можно лишь отметить, что большинство сосудов имеет довольно выпуклые плечики, а некоторые емкости, обнаруженные на городище Карагай-Аул-4, -небольшое плоское дно.

Наблюдается и корреляция основных элементов орнамента. Для уральских сосудов характерны горизонтальные линии на горловине, двойной ряд ямок на переходе к плечику, взаимопроникающие фигуры или разнозаштрихованные поля на плечике, подчеркивание узора горизонтальными линиями, горизонтальным зигзагом, оттисками округлого штампа [Там же, с. 120—125; Бельтикова, Хрущева, в печати]. Сочетания этих элементов чаще всего встречаются и на посуде из Притоболья. Два ряда ямок в шахматном порядке, между которыми нередко проходит валик (еще один типообразующий признак сосудов II типа [Бельтикова, 1977, с. 124]), также присутствуют на иткульской керамике на всем пространстве ареала культуры от восточных склонов Урала до правобережья Тобола.

На притобольской посуде отмечены геометрические узоры и единичные случаи использования меандров (Карагай-Аул-4). Возможно, больший процент сосудов имеет узор на внутренней стороне горловин. Для иткульской посуды II типа Уральского региона не характерны оттиски струйчатого штампа, которые присутствуют на иткульских сосудах из Притоболья (от 3,3 до 9,7 %). Однако эти особенные черты составляют незначительный процент в общей совокупности признаков, характеризующих иткульские керамические комплексы Нижнего Притоболья.

В целом можно отметить, что наиболее ярким морфологическим признаком иткульской посуды II типа является невысокая, с характерным утолщением горловина. Ведущий инструмент для нанесения орнамента – гребенчатый штамп. Общий набор элементов, составляющихорнаментальныекомпозиции,– горизонтальные и наклонные линии, взаимопроникающие фигуры, зигзаги из оттисков штампа, ряды ямок, чаще сдвоенных у основания шейки. Сходство форм и орнаментации иткульской посуды II типа с памятников Нижнего Притоболья и Зауралья позволяет рассматривать эти комплексы в рамках одной культуры. Памятники, на которых была встречена такая керамика, были отнесены к иткульскому этапу восточного варианта иткульской культуры.

В материалах Зауралья представлена иткульская керамика как II, так и I типа (в разном соотношении) [Там же, с. 120–124]. В Нижнем Притоболье в пределах выделяемого восточного варианта иткульской культуры керамика I типа не встречается. На опорном городище Карагай-Аул-4 найдена только посуда II типа. На двух других памятниках Юртоборовского микрорайона – Карагай-Аул-1 и Вак-Кур-2 – помимо нее, обнаружена керамика, по облику близкая к баи-товской раннего железного века. В публикациях этот тип назывался “лесным” баитовским [Зах, Зимина, 2001, с. 148]. Однако и карагай-аульский, и вак-ку-ровский керамические комплексы по своим характеристикам отличаются как от лесостепной, так и от “лесной” баитовской керамики, а также имеют некоторые различия между собой. В карагай-аульский тип мы условно выделяем керамику с площадки Карагай-Аул-1/Б. Основной керамический комплекс городища Вак-Кур-2 отнесен к вак-куровскому типу. Он имеет черты преемственности с карагай-аульским, вместе с тем в нем отражено дальнейшее развитие признаков керамики иткульского II и карагай-аульского типов.

Хотя две площадки городища Карагай-Аул-1 существовали одновременно, что устанавливается на основе анализа планиграфии, домостроительства и радиоуглеродных дат, в облике керамических комплексов наблюдается определенное своеобразие. Несмотря на близкое сходство с керамикой с городища Карагай-Аул-4, некоторые сосуды с площад- ки Карагай-Аул-1/А имеют прямые, без утолщения шейки либо слабопрофилированную верхнюю часть. Отсутствует посуда с небольшим уплощенным днищем. Если на керамике с городища Карагай-Аула-4 явно преобладают оттиски гребенчатого штампа, то на посуде с площадки Карагай-Аул-1/А выше удельный вес волнистых узоров и каплевидных вдавлений. Зафиксирован случай, когда на сосуде с типично ит-кульской композицией под срезом венчика над рядом сдвоенных ямок нанесены жемчужины, не характерные для иткульской традиции. Выявлены сосуды с обедненной орнаментацией. В керамическом тесте отсутствует тальк, добавление которого было характерно для иткульского этапа, основными примесями являются песок и шамот.

Комплекс Карагай-Аул-1/Б представляет иной тип керамической традиции. По формам сосуды в целом близки к иткульским - довольно приземистые и ши-рокогорлые, однако более тонкостенные, примерно с одинаковой толщиной стенок во всех точках. Орнамент на посуде разреженный, нанесен преимущественно гребенчатым штампом, иногда волнистым (мелкоструйчатым) или штампом в виде уголка. Обращает на себя внимание преобладание жемчужин (80 %) в орнаментации посуды – как известно, доминирующего элемента узора на керамике бархатовских комплексов Притоболья (позднего (красногорского) этапа) [Матвеев, Аношко, 2001, с. 31]. В целом приемы нанесения и основные элементы узора находят аналогии в баитовской культуре лесостепного Притоболья [Матвеева, 1989]. Однако некоторые из них – несколько рядов горизонтальных линий на горловине, ряды вдавлений в шахматном порядке в переходной зоне от шейки к плечику, взаимопроникающие фигуры – характерны для иткульской орнаментации.

Основная часть посуды с городища Вак-Кур-2 обнаруживает большое сходство с керамическим комплексом Карагай-Аул-1/Б. Вак-куровская керамика, так же как и карагай-аульская, – тонкостенная, с небольшим содержанием песка. Сосуды хорошо и слабо профилированные, с низкой или средней высоты шейкой, круглодонные. Крупные экземпляры несколько заужены в придонной части. В среднем до 30 % посуды в комплексах орнаментированы только ямками или жемчужинами по шейке и рядом оттисков уголка либо одним или несколькими (как правило, до трех) рядами вдавлений (часто аморфной формы) на плечике. На остальных сосудах узор составляют сочетания ямок или жемчужин и рядов наклонных оттисков гребенчатого штампа на шейке и один-два ряда разнонаклонных оттисков гребенчатого штампа на плечике. Значительно реже встречаются более сложные орнаментальные мотивы из различных сочетаний взаимопроникающих фигур, зигзагов, ром- бической сетки, вдавлений в шахматном порядке. Различия между вак-куровским и карагай-аульским комплексами незначительные: больше вак-куровских сосудов орнаментировано с помощью волнистого штампа (13,8 % против 5,3 % в комплексе Карагай-Аул-1/Б), на горловине чаще встречаются ямки (соответственно 70,2 и 19,2 %), чем жемчужины (30,2 и 80,8 %), их чередование отмечено на посуде с городища Вак-Кур-2, но отсутствует на карагай-аульской. При близких морфологических характеристиках керамики сосуды с дуговидно выгнутыми шейками обнаружены только в вак-куровском комплексе (3,1 %) и только на селище.

Лишь в жилище в укрепленной части памятника (Вак-Кур-2/Б) вместе с вак-куровскими найдены сосуды иткульского облика. В двух сооружениях, исследованных на селище, подобная керамика не зафиксирована. Здесь только некоторые слабопрофи-лированные сосуды, украшенные жемчужинами или ямками под венчиком, имеют утолщение на внутренней стороне горловины. На других сосудах вак-ку-ровского комплекса иткульская традиция представлена уже в переработанном виде: сохраняются лишь отдельные элементы орнаментации – узоры, выполненные волнистым штампом, линии из горизонтальных оттисков гребенки на шейке, ряды сдвоенных неглубоких вдавлений, взаимопроникающие фигуры. Возможно, эта ситуация отражает хронологическое различие между укрепленной и неукрепленной частями поселения.

Таким образом, памятники Нижнего Притоболья были включены в ареал иткульской культуры на основании присутствия керамики II типа. Выделение этапов восточного локального варианта оказалось возможным в результате обнаружения однослойных городищ Юртоборовского микрорайона. Их исследование позволило установить хронологию и проследить динамику иткульского культурного стереотипа на территории Нижнего Притоболья, его постепенную трансформацию и замену баитовским.