"Керамика" Зарайской верхнепалеолитической стоянки

Автор: Яншина О.В., Лев С.Ю., Белоусов П.Е.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Зарайская верхнепалеолитическая стоянка относится к числу наиболее изученных и широко известных российских памятников, принадлежащих к костенковско-виллендорфскому единству. Во время ее раскопок была найдена уникальная серия предметов, предварительно интерпретированных как керамика. В статье предлагается детальное описание их планиграфии, морфологии и вещественного состава. Полученные данные свидетельствуют о том, что эти изделия подвергались обжигу, но были изготовлены из сырья, которое по своему химическому и минералогическому составу соответствует охрам и не пригодно для производства обычной керамики. Из-за плохой сохранности находок, обусловленной постдепозиционными процессами, не представляется возможным в полной мере и достоверно реконструировать их первоначальную морфологию и предназначение. В то же время определенная повторяемость их морфологических очертаний вполне очевидна и позволяет увидеть некоторые аналогии среди «нефигуративной» керамики из Павлова и Дольни-Вестониц. В этой связи наиболее вероятно, что в попытках сделать изделия, близкие к последней по форме и назначению, обитатели Зарайской стоянки случайно или намеренно стали использовать иное сырье, более пригодное для получения красного пигмента, но не вполне подходящее для изготовления керамики. Таким образом, с формальной точки зрения зарайские образцы трудно назвать керамикой в собственном смысле этого слова, однако они вполне могут представлять собой результат неудачного опыта ее изготовления. Окончательное решение этого вопроса зависит от того, какими были истинные цели их изготовителей.

Верхний палеолит, граветт, зарайская стоянка, керамика, охра

Короткий адрес: https://sciup.org/145145808

IDR: 145145808 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.2.003-015

Текст научной статьи "Керамика" Зарайской верхнепалеолитической стоянки

Верхний палеолит – ключевая эпоха в развитии человека. С ней связано появление целого ряда совершенно новых форм деятельности, в т.ч. и зарождение керамических технологий. Их изучение является сегодня хотя и достаточно новым, но весьма перспективным направлением исследований в палеолитоведении.

Наиболее ранняя керамика, как известно, связана с памятниками граветта и прежде всего с группой стоянок, расположенных в Моравии в окрестностях Павлова и Дольни-Вестониц [Soffer, Vandiver, 1994, 1997, 2005]. На территории России одним из таких памятников является Зарайская стоянка [Амирханов, 2000; Амирханов и др., 2009], которая находится в Московской обл. в исторической части Зарайска. Она представляет собой группу частично наслаивающихся друг на друга палеолитических памятников. Из них наиболее изучена многослойная стоянка Зарайск А. На сегодняшний день ее вскрытая площадь составляет 270 м², а возраст определяется в диапазоне до 16–23 тыс. лет. Именно здесь и была найдена в 1998–2004 гг. серия предметов, вошедших в научный оборот как керамика. Упоминания об этих находках нередко встречаются в литературе [Soffer et al., 2000; Гарковик, 2005; Budja, 2006; Kuczyńska-Zonik, 2014], хотя детальное их исследование пока не проводилось. Единственным исключением является небольшая публикация Ю.Б. Цетлина, основанная на изучении методами бинокулярной микроскопии шести образцов из раскопок 1995 и 1998 гг. [2000]. В ней говорится, что все они представляют собой продукты низкотемпературного обжига глинистого сырья, смешанного с жирными органическими материалами.

В данной работе предложена более подробная характеристика материалов, изучение которых было начато Ю.Б. Цетлиным. Нами исследованы 54 образца, отбиравшиеся в 1998–2004 гг. в процессе раскопок стоянки Зарайск А как «керамика», «керамика с охрой» или «охра». На момент первоначального осмотра все они представляли собой комки преимущественно изометричной формы, сильно загрязненные культурным слоем. После очистки образцы оказались очень мало похожи на обычную археологическую керамику. При работе с ними нередко возникало ощущение, что это охра, металлургические отходы или шлак. Поэтому основной вопрос в наших исследованиях был связан с пониманием сущностной природы зарайской «керамики», а именно, является ли она таковой в собственном смысле слова.

Общее описание образцов

Все образцы «керамики» залегали в культурном слое в виде отдельностей, и с этой точки зрения они ничем не отличались от иных находок. В их цветовой гамме сочетались красные и серые оттенки. Красный цвет, однако, был слишком ярким для керамики и скорее соответствовал цвету охры, а серый отличался весьма необычными стальными и голубоватыми оттенками. Все образцы оставляли на бумаге яркую цветную черту: серовато-зеленоватую или красную с разными оттенками.

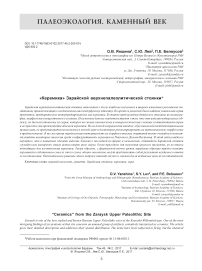

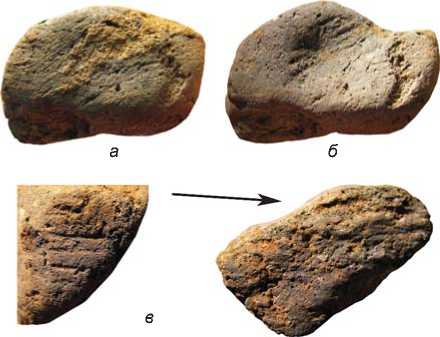

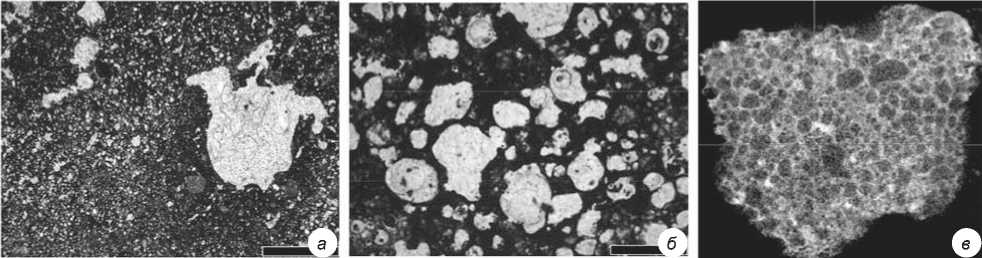

По характеру основной массы выделяются три группы образцов, различающиеся также по размерам, сохранности и некоторым другим параметрам. «Керамика» первого вида либо полностью ярко-красная, либо светло-серая внутри и красная снаружи. Ее структура комковатая и трещиноватая, как будто исходное сырье было плохо раздроблено и едва промешано (рис. 1, а, б ).

У образцов второй группы масса, напротив, выглядит как хорошо измельченная и промешанная. Они, как правило, сочетают красный и серый цвет. Главной отличительной чертой являются круглые поры-«пузыри», близкие по морфологии к порам в керамзите, пемзе или шлаке (рис. 1, в , г ). Одни образцы полностью состоят из пористой массы (как правило, они имеют темно-серый цвет), у других поры фиксируются лишь на отдельных участках или в составе округлых по форме включений, а третьи могли не иметь их совсем. Пористые образцы закономерно более легкие.

В третьей группе представлена масса, смешанная с песком. Цвет всех образцов красный. Песок кварцевый, мелкий (размер зерен до 1 мм), хорошо окатанный, идентичен песку из культурного слоя стоянки. Если не принимать во внимание слишком яркий цвет связующего, внешне эти образцы напоминают сильно отощенную и очень плохо обожженную керамику

Рис. 1. Образцы «керамики» разных видов (показаны участки 2 × 2 см).

а , б – первый вид (у образца б в составе массы имеется крупное оолитовое включение со вспученной темно-серой сердцевиной); в , г – второй (показаны вспученные участки с порами-«пузырями»); д , е – третий вид (хорошо виден крупный комочек светло-серой массы второго вида в составе образца е ).

(рис. 1, д , е ). В их составе могут встречаться мелкие (до 1,5 см) плотные стяжения тонкой гомогенной ярко-красной массы, которые, будь они найдены в ином контексте, вполне можно принять за оставшиеся неиз-мельченными комочки красной охры, смешивавшейся с песком.

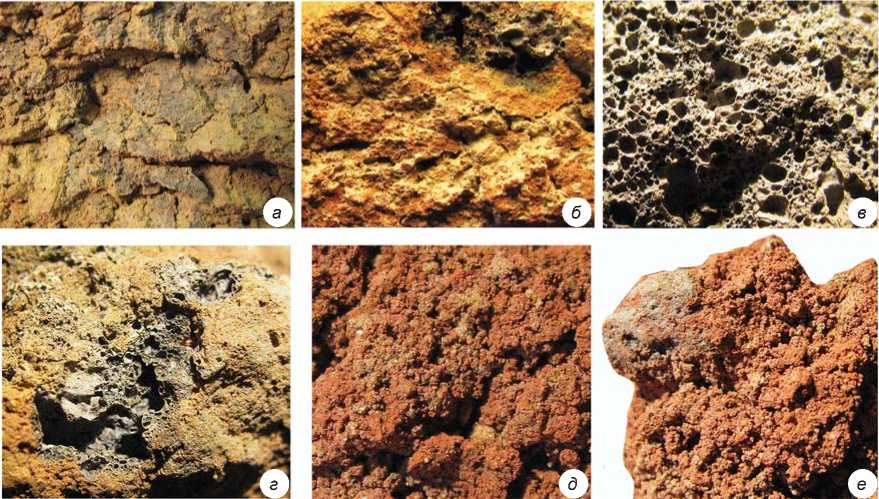

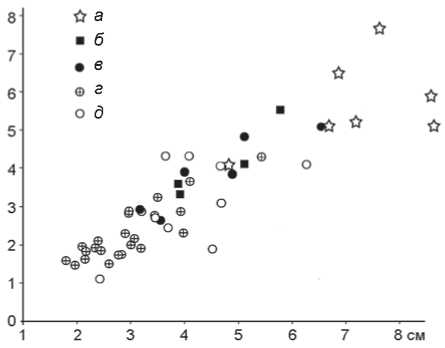

Морфология зарайской «керамики» в целом неясная. Среди наиболее крупных ее образцов более или менее уверенно выделяются три устойчивые формы, которые могут быть обозначены как комки, конусы и таблетки (рис. 2). Мелкие образцы, напротив, почти все имеют нерегулярные очертания, и поэтому их практически невозможно классифицировать (на рис. 2 отмечены как неясные). Нельзя исключить, что это объясняется их худшей сохранностью. Соотношение размеров и характера основной массы образцов представлено на рис. 3.

Комки в коллекции выделяются очень уверенно. Они массивные или уплощенные в сечении, в плане чуть вытянутые, обязательно имеют одну плоскую по-

Рис. 2. Соотношение размеров образцов с их формой. а – комки; б – таблетки; в – конусы; г – неясные; д – неясные целые.

Рис. 3. Соотношение размеров образцов с видом «керамики».

а – первый вид; б – второй; в – третий; г – глина.

ски, сопоставимые с отпечатками древесины (рис. 6, а ). Две другие таблетки (см. рис. 4, 8, 9 ; 5, 3 ) с плоской стороны были повреждены, однако характер повреждений таков, что их вполне можно принять за поверхность отвалившегося куска глиняной обмазки (см., напр.: [Костылева, 2014]).

У конусов выделяются уплощенное основание и суженная по отношению к нему вершина. Поверхности чаще всего с мелкими неясными выщерблина-ми (см. рис. 5, 1 ). Основания неровные, неправильной формы. В одном случае (см. рис. 4, 15 ) оно выглядит как поврежденное в результате излома или же как поверхность отвалившегося куска глиняной обмазки. Один конус имеет на основании углубление, в котором по-

17 18 19 20 21

2 cм

25 26

Рис. 4. Формы зарайской «керамики».

1-6 - комки; 7-10 - таблетки; 11—16 - конусы; 17-26 - целые предметы с неясными формами.

верхность, а другую чуть выпуклую. Одни из них выглядят как простые комки сырья (рис. 4, 2, 3 ), другие больше похожи на изделия (рис. 4, 4-6), на третьих сохранились участки с «примятой» первичной поверхностью и не очень ясными по морфологии бороздками (рис. 4, 1 ; 5, 2 ).

Таблетки интересны особенно очевидной искусственностью своих форм (см. рис. 4, 7-10). Это плоские в поперечном сечении и подквадратные в плане предметы, одна поверхность у них плоская, другая чуть выпуклая. Единственный целый образец (см. рис. 4, 10) имел на плоской поверхности отти- сле расчистки отчетливо проявились субпараллельные прямые бороздки (см. рис. 4, 14; 7, а, б).

Среди образцов с нерегулярными формами есть такие, которые, безусловно, являются целыми или почти целыми (см. рис. 4, 17–26 ). Они, как правило, крупнее по размерам. Два таких образца заслуживают отдельного описания. Один из них был опубликован как сохранивший отпечатки складок тонкой кожи [Цетлин, 2000] или смятой сети с узлами неясной формы [Soffer et al., 2000]. Образец имеет в плане подпрямоугольную форму и подтреугольное поперечное сечение (см. рис. 4, 22 ). Отпечатки занимают одну поверхность полностью и смежную с ней частично, представляют собой субпараллельные бороздки, вытянутые вдоль длинных граней предмета чуть под углом к ним (см. рис. 6, б ). Общие очертания рисунка столь неясны, что позволяют делать любые предположения об их происхождении.

Второй образец близок по форме к предыдущему, но меньше по размерам. Отпечатки расположены на плоской поверхности под небольшим углом к ее длинным сторонам, представляют собой субпараллельные бороздки, весь рельеф сглажен, общий рисунок неотчетливый (см. рис. 7, в ). Одна из длинных боковых граней предмета уплощена, и на ней также просматриваются субпараллельные бороздки-царапинки, узкие и разреженные, они имеют иное происхождение, но также искусственное.

К сожалению, на образцах зарайской «керамики» нам так и не удалось обнаружить какие-либо признаки их намеренной формовки, нет на них ни отпечатков пальцев, ни явных следов обработки какими-то инструментами.

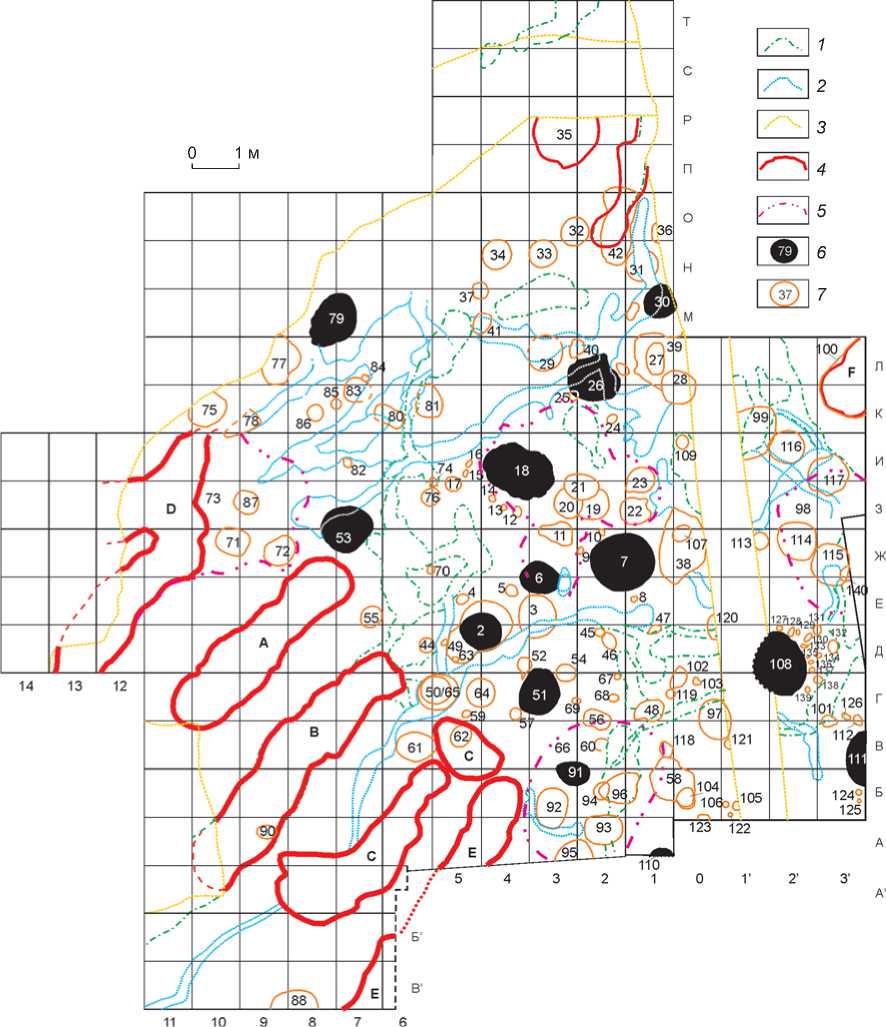

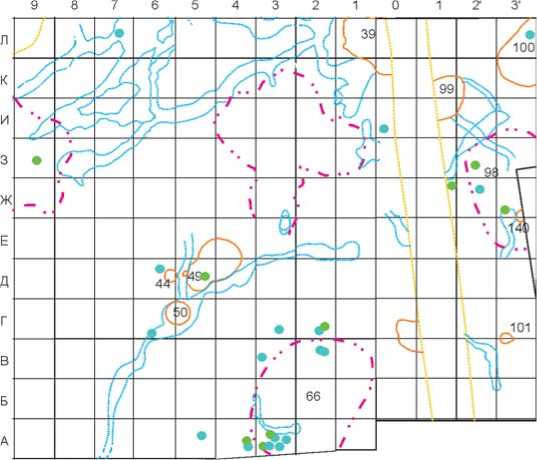

Планиграфия

В Зарайске А были вскрыты о статки как минимум четырех переслаивающихся уровней обитания (рис. 8). Они различаются про странственной структурой, планировкой, типами объектов, но, несмотря на это, все относятся к единой археологической кул ьту-ре, получившей название костенковско-авдеевской [Амирханов и др., 2009, с. 12]. Самый верхний культурный слой (четвертый) связан с погребенной почвой, «керамика» в нем отсутствовала. Ниже залегал единый в целом литологический горизонт красноватых (местами коричневатых) супесей или опес-чаненных суглинков. Его мощность на межъямных участках доходила до 30 см. По археологическим и стратиграфическим показателям он был разделен на три культурных слоя. Самый поздний (третий) в этой толще датирован в диапазоне 19–17 тыс. л.н. Он был отделен от двух первых развитой системой мерзлотных трещин.

б

0 2 cм

Рис. 6. Отпечатки неустановленных материалов на зарайской «керамике».

2 cм

Рис. 7. Линейные следы на зарайской «керамике».

а , б – на основании конуса (вид поверхности до ( а ) и после ( б ) расчистки); в – на целом предмете неясной формы (стрелкой указан торец, на котором зафиксированы бороздки).

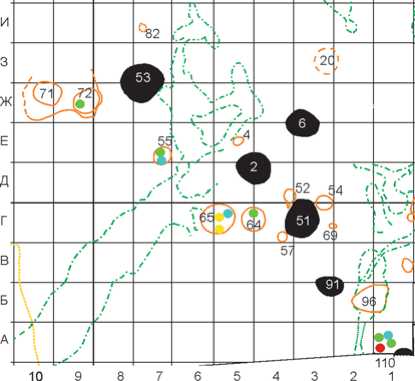

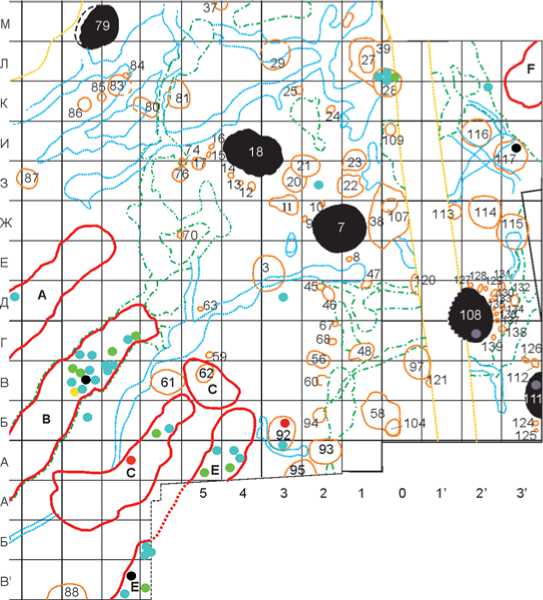

В отложениях первого культурного слоя семь образцов* найдены в ямах, причем группами. Это типичные ямы-хранилища, в заполнении которых встречались прослойки охры. Еще четыре образца залегали в непосредственной близости от частично вскрытого очага, продолжавшего собой линию из пяти очагов, перекрытых линзами охры (рис. 9, I).

Во втором слое три образца найдены вне связи с какими-либо объектами, пять – в ямах хозяйственного назначения, а остальные 37 – в углубленных жилищных конструкциях, окружавших линию очагов (рис. 9, II). Это пример классической организации жилого пространства на костенковско-авдеевских стоянках. Больше всего «керамики» собрано в «полуземлянках» В и Е, по несколько образцов – в «полуземлянках» А и С. Найдены они как на дне котлова-

Рис. 8. Общий план (все слои) раскопа на стоянке Зарайск А.

1 – мерзлотные трещины первой генерации; 2 – мерзлотные трещины второй генерации; 3 – траншеи, повредившие слой; 4 – границы больших ям («полуземлянок») второго культурного слоя; 5 – границы больших слабоуглубленных объектов третьего культурного слоя; 6 – очаги; 7 – ямы.

нов, т.е. in situ , так и в средней части их заполнения, что связано с замывом культурного слоя.

Образцы третьего слоя в основном были приурочены к округлым слабоуглубленным объектам, интерпретируемым как наземные жилища (рис. 9, III). Эти объекты имеют одинаковую площадь и глубину. На занимаемой ими площади сосредоточены многочислен- ные остатки костей мамонта, состав которых говорит об избирательности данных скоплений. Дно и стенки трех рассматриваемых углублений имеют участки, окрашенные охрой [Там же, с. 27–33].

Таким образом, наиболее массовой «керамика» была в отложениях второго слоя. Отчетливых различий в наборе образцов (с учетом их формы, размеров,

и а • в и д

□бг и е

Рис. 9. Участки раскопа с «керамикой».

I – первый культурный слой; II – второй; III – третий культурный слой.

а – «керамика», вид 1, 2; б – «керамика», вид 3; в – неясные комки; г – глина; д – доломит; е – дерево. Остальные усл. обозн. см. рис. 8.

9 8 7 6 II

сохранности и характера те ста) между слоями не наблюдается. Однако следует отметить, что в первом отсутствуют конусовидные формы и явно преобладают образцы третьей группы, которых нет в третьем слое.

Очень важны явная приуроченность «керамики» к жилищным и хозяйственно-бытовым объектам, а также отдаленность ее залегания от очагов. Последнее в первом слое выражено слабее, но здесь и в целом обнаруживается более близкое расположение хозяйственных объектов к очагам. Во втором и третьем слоях эта тенденция просматривается очень отчетливо. Такое расположение находок чрезвычайно важно, т.к. оно исключает возможность их случайного обжига.

III

Вещественный состав

Диагностика минерального состава десяти наиболее типичных образцов зарайской «керамики» методами рентгенофазового, термического и петрографического анализов показала наличие в них кварца, доломита и гематита, а также полевого шпата. Присутствие глинистых минералов (каолинит, смектит, иллит, иллит-смектит) подтверждается рентгенофазовым анализом, правда, их происхождение пока не ясно, т.к. они могут быть вторичными.

Химический со став зарайской «керамики» специфичен (см. таблицу ). По содержанию железа она сближается с охрами, под которыми в геологии пони-

Химический состав образцов разных типов, % (средние значения)

|

Образцы |

ППП * |

Na 2 O |

MgO |

Al 2 O 3 |

SiО 2 |

К 2 О |

СаО |

TiO |

MnO |

Fe 2 O 3 |

P 2 O 5 |

|

Охра ( n = 1) «Керамика» |

14,69 |

0,23 |

0,55 |

13,91 |

28,02 |

1,67 |

3,16 |

1,07 |

0,021 |

27,94 |

7,39 |

|

1-го вида ( n = 7) |

10,41 |

0,29 |

1,78 |

19,15 |

36,26 |

1,83 |

1,44 |

0,85 |

0,03 |

22,86 |

4,34 |

|

2-го » ( n = 5) |

8,14 |

0,26 |

1,87 |

18,06 |

43,29 |

1,57 |

1,49 |

0,94 |

0,03 |

20,22 |

3,86 |

|

3-го » ( n = 3) |

5,6 |

0,27 |

1,10 |

12,92 |

62,24 |

1,75 |

2,14 |

0,63 |

0,03 |

10,55 |

1,77 |

|

Конкреция ( n = 1) |

5,07 |

0,05 |

0,12 |

2,91 |

34,69 |

0,35 |

0,44 |

0,22 |

0,017 |

54,39 |

0,50 |

|

Глина ( n = 2) |

5,56 |

0,18 |

0,60 |

12,61 |

72,6 |

1,79 |

1,84 |

0,90 |

0,02 |

2,9 |

1 |

|

Культурный слой ( n = 3) |

3,82 |

0,22 |

0,56 |

7,2 |

77,3 |

1,01 |

2,7 |

0,43 |

0,08 |

4,3 |

2,3 |

|

Покровный суглинок ( n = 3) |

3,96 |

0,52 |

1,8 |

11,62 |

71,77 |

2,12 |

1,11 |

0,75 |

0,06 |

5,82 |

0,23 |

Примечания. Образцы культурного слоя отбирались из «полуземлянки» В, причем один из них – на участке с «керамикой», другой – на противоположном конце объекта, где она отсутствовала. Образцы покровных суглинков отбирались за пределами стоянки на территории Зарайска. Охрой назван плотный комочек ярко-красной массы, выпавший из образца «керамики» 3-го вида. Глина из двух скоплений в культурном слое (см. рис. 9).

*Потери при прокаливании.

маются рыхлые тонкодисперсные, сильно ожелезнен-ные породы, пригодные для получения красного пигмента. Ниже приводятся средние значения доли (%) кремнезема и оксида железа в зарайской «керамике» и охрах из наиболее известных месторождений России (по: [Толстихина, 1963, с. 15–134]):

|

Fe 2 O 3 |

SiO 2 |

|

|

Зарайская «керамика» |

13,46–26,61 |

36,82–49,01 |

|

Барановская охра, Приморский край |

8,14–20,76 |

37,14–88,0 |

|

Журавская охра, Воронежская обл. |

3,10–29,88 |

60,80 |

|

Глинистые пигменты, Московская обл. |

7,02–11,66 |

28,72–66,48 |

|

Железоокисные пигменты, Московская обл. |

23,48–39,56 |

23,38–54,32 |

Кроме того, в зарайской «керамике» фиксируется сильно повышенное содержание фосфора (в глинах этот показатель не более де сятых долей процента – см.: [Толстихина, 1963, с. 136–166; Самофалова, 2009, с. 24–47; Гольева, Турова, 2015, с. 156–162]). Такие случаи обычно интерпретируются либо как следствие введения в формовочную массу особых добавок – костей, либо как результат приготовления в посуде особой пищи [Бобринский, 1978, с. 105; Демкин, Демкина, 2000; Физико-химическое исследование…, 2006, с. 33; Яншина, Гарко-вик, 2008]. Однако по отношению к зарайской «керамике» ни тот, ни другой вариант интерпретации не подходит. Добавки костей в этом случае можно исключить полностью, т.к. зарайские образцы имеют очень тонкодисперсную массу, на ее фоне присутствие инородных частиц той размерности, до ко- торой в палеолите могли истолочь кость, было бы замечено сразу.

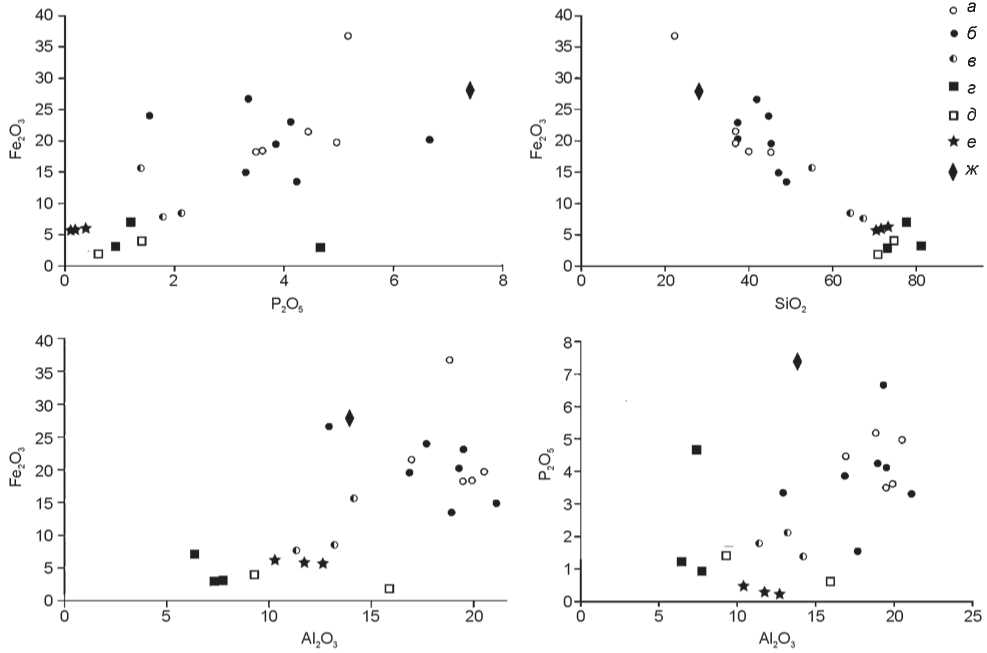

Попарная корреляция отдельных химических соединений в составе зарайской «керамики» (рис. 10) показывает наличие почти прямой зависимости между глиноземом, фосфором и железом, что может свидетельствовать об их общем происхождении. Наиболее вероятным источником всех этих элементов могли выступать болотные руды, содержащие относительно мало железа и много фосфора (от 1–5 до 10–22 %). Известно также, что в составе таких руд может быть большая доля глинистой составляющей [Толстихина, 1963, с. 15–24; Дьячков, 2002, c. 63].

Следует добавить, что по своему химическому составу зарайская «керамика» резко отличается от образцов культурного слоя, особенно по содержанию все тех же глинозема, железа, фосфора (рис. 10). Таким образом, она не могла сформироваться в составе культурного слоя естественным путем. С наибольшей очевидностью на это указывает высокое содержание в «керамике» глинозема. Для сравнения: в составе железистых конкреций, часто встречающихся в культурном слое Зарайской стоянки, его доля меньше как минимум в 6 раз (см. таблицу ).

Обжиг

Для решения вопроса о характере термической обработки зарайской «керамики» нами были проведены обычные в таких случаях испытания. Мелкие ее экземпляры и обломки выдерживались в течение нескольких суток в воде, а затем проверялись на прочно сть. Образцы «керамики» первого и второго вида

Рис. 10. Графики корреляции химических соединений в образцах разных типов (%).

а – «керамика» первого вида; б – второго; в – третьего; г – культурный слой; д – глина; е – покровные суглинки; ж – охра (?). Каждая точка на графиках соответствует одному образцу (места отбора образцов для сравнения см. в примечании к таблице).

в результате сохранили свою целостность и даже не осыпались. Однако после извлечения из воды они легко измельчались ножом, и из мокрой крошки можно было слепить колбаску. Керамика третьего вида рассыпалась в воде сразу же, при этом содержавшиеся в ней мелкие комочки ярко-красной гомогенной массы сохраняли свою целостность.

При повторном обжиге (образцы обжигались в муфеле при 400, 500, 600, 700, 800, 900 ºС в течение 30–45 мин на каждой отметке) красный цвет в образцах практически не менялся, а серый начинал исчезать при температуре 500 ºС, замещаясь блеклым серовато-коричневатым оттенком, а при 600 ºС он исчез уже окончательно. По завершении эксперимента изначально красные и серые участки образцов приобретали разные оттенки красного цвета, что указывает на различия в составе сырья.

Судя по результатам проведенных испытаний, зарайская «керамика» действительно могла подвергаться обжигу. В этом случае ее термическая обработка должна была проводиться в среднем при температуре ок. 500 ºС более 30 мин. Что касается «керамики» третьего вида, то она или совсем не подвергалась обжигу, или ей для достижения той же степени спека- ния требовалась более длительная и высокотемпературная обработка (что естественно с учетом ее более грубой текстуры).

Для обычной керамики полученные результаты были бы вполне приемлемы, но в отношении зарайской вызывают много вопросов. Прежде всего они плохо согласуются с наличием в ее структуре пор-«пузырей». Объяснение механизма возникновения этих «пузырей» представляет большую проблему. По общему облику они похожи на поры, которые появляются под воздействием высоких температур в крице, шлаке, вулканических породах и керамзите (рис. 11). С учетом установленного химического и минералогического состава зарайской «керамики» наиболее вероятно, что образование в ней «пузырей» обусловлено процессами вспучивания глины при обжиге [Онацкий, 1971, с. 44–84; Химическая технология…, 1972, с. 414–418 ; Уорелл, 1978, с. 173–182]. Но результаты повторного обжига и испытаний на остаточную пластичность указывают на низкотемпературную обработку зарайской «керамики», тогда как теоретически вспучивание глин при таких температурах происходить не могло.

Дополнительные подтверждения термической обработки были получены при более детальной рент-

0 2 мм 0 0,2 мм

Рис. 11. Сильно вспученный образец зарайской «керамики» темно-серого цвета (снимки без анализатора в проходящем свете).

а , б – фотографии шлифа с разным увеличением; в – снимок, сделанный на микротомографе SkyScan 2011.

генофазовой съемке образцов «керамики» первого и второго вида. Результаты исследования показали наличие в них мелкокристаллического герцинита – минерала, являющегося продуктом высокотемпературного (≥ 800–850 ºС) обжига ожелезненных глин, и в одном случае – муллита. Интересно, что для образования герцинита требуются условия, одновременно благоприятствующие и процессу вспучивания глин, – повышенное содержание железа и восстановительная среда обжига [Малышева, 1969, с. 22–40; Августин-ник, 1975, с. 36–37; Maniatis, Simopoulos, Kostikas, 1983, p. 781].

Еще два интересных наблюдения следуют из результатов рентгенографического исследования. Во-первых, обжигу подвергались образцы не только второго вида с пористой массой, но и первого. Во-вторых, полуколичественный анализ минерального состава исследованных образцов показал, что в серой их части гематита в несколько раз меньше, чем в красной, а кварца больше. Это хорошо коррелирует с предположением об образовании «пузырей» в результате вспучивания глины, а неравномерное их распределение в массе может указывать на особенности исходного сырья. Очевидно, оно было неоднородным с точки зрения соотношения глины и оксидов железа, и там, где глины оказывалось больше, соответственно и шли процессы вспучивания. На это же указывают и цветовые вариации образцов, прошедших повторный обжиг.

Таким образом, зарайская «керамика», по-видимому, все-таки подвергалась обжигу, но для установления его температурного порога имеющихся данных пока недостаточно. Проведенные исследования также оставляют открытым вопрос о причинах сохранения в образцах остаточной пластичности. Возможно, объяснение кроется в особенностях сырья. На это, например, могла повлиять его крайняя мел-кодисперсность в сочетании с повышенным содержанием железа. Известно, что при смешивании с водой охры тоже получается пластичная субстанция, кото- рая может сохранять придаваемую ей форму. Нельзя также исключить определенную роль и постдепози-ционных процессов, приводящих к вторичному образованию многих минералов, в т.ч. глинистых и минералов железа.

Заключение

Представленные материалы позволяют более детально рассмотреть вопросы, связанные с пониманием природы зарайской «керамики». В настоящий момент можно более или менее уверенно говорить о ее искусственном происхождении. На это указывают специфичный вещественный состав, планиграфическая приуроченность образцов к жилым и хозяйственным объектам, в определенной степени – их морфология. Убедительным аргументом служат и данные о термической обработке зарайской «керамики», а тот факт, что подавляющее большинство ее образцов найдено вдали от кострищ и очагов, позволяет исключить случайный обжиг.

Гораздо сложнее ответить на вопрос, являются ли рассматриваемые находки собственно керамикой. По своему вещественному составу они более всего близки к охрам или низкожелезистым болотным рудам. В таком случае их обжиг мог быть направлен на получение красного пигмента из пород, содержащих гидроокислы железа. Для юга Московской обл. это особенно актуально, т.к. качественных выходов красного пигментного сырья здесь практически нет, а на Зарайской стоянке оно использовалось очень широко. Однако только ли в этом состояла цель ее обитателей, пока не ясно.

Сравнивая зарайскую «керамику» с красками на других верхнепалеолитических памятниках Европы, мы можем заметить, что она выпадает из их круга. Краски там представлены тремя группами находок: 1) сырьем (обычно кусочки разных горных пород, служившие источником для получения краски), в редких случаях запасами охристого порошка; 2) окрашенными объектами и материалами (как правило, участки культурного слоя, засыпанные порошком охры, орудия труда и костяные поделки со следами краски, рисунки); 3) охристыми «карандашами». Подобрать среди этих находок функциональную аналогию для зарайской «керамики» трудно. Единственное, с чем она может быть сближена, – охристые «карандаши». Считается, что они могли служить и инструментом для нанесения краски, и своего рода индивидуальным запасом таковой, поскольку, в отличие от порошка, «карандаши» легко транспортировались, и из них в любой момент можно было извлечь краску. Породы, которые для этого использовались, представляли собой главным образом твердые гематитовые руды, возможно предварительно обожженные (два подобных «карандаша» найдены и на Зарайской стоянке). Источники таких руд на юго-западе Московской обл. отсутствуют, что и могло послужить стимулом для искусственного придания твердости и формы имеющемуся в доступе рыхлому сырью. Однако в этом случае непонятно, почему большая часть зарайской «керамики» имеет не красный, а серый цвет. Можно предположить, что такие образцы представляют собой побочные продукты обжига охр. Но тогда как объяснить нахождение зарайской «керамики» вдали от очагов, в жилищных и хозяйственных ямах, в т.ч. на участках без следов какой-либо окрашенности? Как минимум, это означает, что у нее была своя роль, отличная от той, которую играла в жизни обитателей Зарайской стоянки красная краска.

Не проясняет ситуацию и сравнение зарайских образцов с керамикой других верхнепалеолитических памятников Европы. Как известно, в граветтское и постграветтское время она была связана в основном с передачей зоо- и антропоморфных образов [Soffer, Vandiver, 1994, 1997, 2005; Hachi et al., 2002; Vandiver, Vasil’ev, 2002; Händel et al., 2009; Bougard, 2010; Farbstein et al., 2012], которые отсутствуют или не распознаются в зарайской коллекции. Однако в материалах стоянок Дольни-Вестоницы и Павлов есть также целая серия керамических комочков с неясной морфологией и предназначением ( non-figurative ceramics ) [Soffer, Vandiver, 1994, 1997, 2005], отчасти аналогичных зарайской «керамике», не считая, конечно, сырья.

Совсем небольшую часть образцов из числа «нефигуративной» керамики исследователи интерпретируют как фрагменты обмазок, некоторые из них имеют отпечатки, являющиеся, как считается, оттисками плетеных фактур [Adovasio, Hyland, Soffer, 1997; Soffer et al., 2000; Soffer, Vandiver, 2005]. Все эти образцы очень маленькие (до 1,5–2,0 см), а сами отпечатки настолько неясные, что никакой уверенности в правильности подобной их трактовки нет. Что ка- сается остальных находок, то их типология детально не разработана, а функциональное назначение достоверно не определено. Однако именно в этой группе артефактов выделяются предметы, близкие к зарайским. У них сходная морфология, а на поверхностях павловских комочков нередко встречаются отпечатки, аналогичные зарайским. Кроме того, нельзя не обратить внимание на присутствие в зарайской коллекции образцов, которые могут быть приняты за фрагменты обмазок или налепных деталей каких-то более сложных объектов (см., напр., рис. 4, 7–10, 20, 24). Эти образцы функционально вполне сопоставимы с «нефигуративной» керамикой из Моравии.

Анализ самой зарайской «керамики» никаких реальных аргументов в пользу ее интерпретации именно как керамики, к сожалению, не дает. Таковыми, например, могли бы быть следы намеренной формовки, которые трудно ожидать от образцов обычной охры, но уверенно они не диагностируются. На сознательное моделирование косвенно может указывать лишь повторяемость конфигурации некоторых образцов: обилие конусоидов и вообще предметов с трехгранным сечением, почти обязательное наличие хотя бы одной плоской поверхности и др. Ряд форм к тому же имеют явно искусственные очертания, которые среди природных объектов вряд ли можно встретить (см., напр., рис. 4, 7–10 , 22 ; 5, 1, 3 ).

Не проясняет ситуацию и анализ сырья. Брались ли обитателями Зарайской стоянки за основу охры или глины, не известно. Если бы железо вводилось в глину искусственно, то можно было говорить о желании придать конечному продукту красный цвет. Это означало бы, что люди при изготовлении зарайской «керамики» прежде всего ориентировались на глины и стремились получить путем их обжига изделия определенной формы и прочности. Однако наши наблюдения указывают на изначальное присутствие железа в составе сырья. Кроме того, наличие в материалах памятника одного типичного комка из чистой необожженной глины, а также двух небольших скоплений глины, принесенной на стоянку извне, свидетельствует о том, что ее обитатели явно распознавали глину как отдельное сырье.

Оценивая зарайские находки, следует также иметь в виду, что тесная сопряженность глинистого сырья и охры уже не раз отмечалась на палеолитических памятниках Европы [Vandiver, 1997; Hradil et al., 2003, p. 227–231; Gomes et al., 2015; Bougard, 2010, p. 68–69]. Высказывались даже предположения о том, что свойства глин могли раскрываться человеку именно в процессе производства охристых пигментов, т.к. многие разновидности минерального сырья, пригодного для их получения, содержат естественную глинистую составляющую (см., напр.: [Weinstein-Evron, Ilani, 1994, p. 467]).

Необходимо также отметить присутствие в материалах верхнепалеолитических памятников Европы предметов, не только окрашенных охрой, но и изготовленных из цветного сырья, в т.ч. гематита [Jennett, 2008, p. 9, 17–25; Lander, 2005, p. 65–68], что может указывать на уже сложившуюся практику использования такого сырья для изготовления изделий с самостоятельной функцией, а не только для получения краски. Есть среди этих материалов и находки с неясными морфологией и назначением, как и зарайские образцы (см. напр.: [Bougard, 2010, p. 68–69]).

Учитывая все данные в целом, можно предположить, что в попытках получить изделия, форма и функция которых нам пока не ясны, обитатели Зарайской стоянки случайно или намеренно стали использовать сырье, сочетавшее в себе свойства глины и охры. Формально зарайские образцы, конечно, трудно назвать керамикой в собственном смысле этого слова. Однако они могут представлять собой результат не вполне удачного, с нашей точки зрения, древнего эксперимента по изготовлению изделий, близких по морфологии и назначению к керамическим находкам, известным по материалам памятников Дольни-Вестоницы и Павлов в Моравии.

Работа выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользования «Материаловедение и диагностика в передовых технологиях» ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, ИГЕМ РАН, ВСЕГЕИ и научного парка СПбГУ. Авторы выражают искреннюю признательность за помощь в проведении исследований и полезные консультации Х.А. Амирханову, М.Н. Желтовой, М.А. Кульковой, А.А. Гольевой, М.А. Яговкиной, Р.В. Соколову, А.Р. Котельникову и Р.В. Лобзовой.

Список литературы "Керамика" Зарайской верхнепалеолитической стоянки

- Августинник А.И. Керамика. -Л.: Стройиздат, 1975. -582 с

- Амирханов Х.А. Зарайская стоянка. -М.: Науч. мир, 2000. -248 с

- Амирханов Х. А., Ахметгалиева Н.Б., Бужилова А.П., Бурова Н.Д., Лев С.Ю., Мащенко Е.Н. Исследования палеолита в Зарайске. 1999-2005/отв. ред. Х.А. Амирханов. -М.: Палеограф, 2009. -466 с.

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы: Источники и методы изучения. -М.: Наука, 1978. -272 с.

- Гарковик А.В. Некоторые особенности переходного периода от палеолита к неолиту//Российский Дальний Восток в древности и средневековье: открытия, проблемы, гипотезы. -Владивосток: Дальнаука, 2005. -С. 116-132.