Киевская Русь и проблема русского «начала»

Автор: Ермишин О.Т.

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: История философии.Философская антропология.Философия культуры

Статья в выпуске: 1 (123), 2025 года.

Бесплатный доступ

Автор рассматривает разные концепции и представления о «начале» русской культуры. Сначала он анализирует работы Б. А. Рыбакова, в которых основой для Киевской Руси считается язычество древних славян; показано сохранение языческих представлений в народной памяти (обрядах, обычаях, ритуалах, декоративно прикладном творчестве). Другой точки зрения на истоки русской культуры придерживался С. С. Аверинцев, который полагал, что с принятием христианства в период Киевской Руси произошли принципиально важные изменения появилась картина мира, содержащая представление об упорядоченности бытия, творении мира «из ничего», связи Бога с человеком. По мнению С. С. Аверинцева, в Киевской Руси на основе православия сложился особый тип духовности, который определялся «русским складом души», неоформленным, хаотичным, находящимся в процессе развития и далеким от рациональности. Кроме двух альтернативных точек зрения Б. А. Рыбакова и С. С. Аверинцева, дополнительно рассмотрены работы П. А. Флоренского, В. Н. Ильина и Д. С. Лихачева, приведены примеры из письменных источников Киевской Руси, которые наглядно показывают особенности древнерусского мировоззрения. По мнению автора статьи, только учитывая разные исследовательские позиции и анализируя весь «сплав» элементов, влияний и тенденций в древнерусской культуре, можно получить целостное представление о связующей идее, русском «начале».

Русская культура, киевская русь, язычество, христианство, православие, двоеверие, древнерусское мировоззрение

Короткий адрес: https://sciup.org/144163380

IDR: 144163380 | УДК: 930.85 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-1123-37-48

Текст научной статьи Киевская Русь и проблема русского «начала»

Проблема русского «начала» («идеи», «основания», «истока», «архэ»), для разработки которой уже были предложены разные исследовательские подходы и методы [3], требует конкретного анализа в контексте русской истории и культуры. Осложняется решение проблемы тем, что называется «прерывным полипериодизмом» [4, с. 20] в истории России, т. е. делением на четыре периода – до Киевской Руси, Киевская Русь, Московская Русь, Петербургская империя. В каждый из этих периодов русское «начало» редко получало чисто философское оформление, обычно выражалось на ментальном, мировоззренческом уровне. Прежде всего, оно было в самосознании народа, в котором дано имплицитно. Однако самосознание можно изучать только на основе письменных источников, в которых народное мировоззрение запечатлено, но, к сожалению, не всегда адекватно и полноценно. Тем не менее, приходится работать с тем, что есть – с литературными и богословскими текстами.

Об «архэ» в начальный период русской истории существует несколько мнений: большинство историков связывают его с принятием христианства от Византии в 988 году, но часть исследователей отодвигает начало русской истории на несколько веков и считает основой для единого культурного мировоззрения язычество древних славян. В книге «Язычество древних славян» (1981) Б. А. Рыбаков значительно продвинулся в исследовании «глубины народной памяти», в поиске архаичных элементов русской культуры. Он считал, что «следует искать не смену верований, не полное вытеснение старого новым, а наслоение нового на всю сумму более ранних представлений, создание амальгамы разновременных и разностади- альных элементов» [9, с. 31]. Б. А. Рыбаков довольно убедительно показал на разных примерах сохранение языческих представлений в народной памяти – в обрядах, обычаях, ритуалах, декоративно-прикладном творчестве.

Этнографический материал XIX – начала ХХ в., который рассматривает Б. А. Рыбаков, демонстрирует сохранение в народной памяти архаичных элементов многовековой дохристианской древности. Во многом такое положение объясняется тем, что до начала ХХ века почти не менялся быт русских крестьян, поэтому не прерывалась и поддерживалась их связь с природой и землей, дающей не только пропитание, но и составляющей основы для мировоззрения, общей картины мира, формируемой годовым циклом земледельческих (сельскохозяйственных) работ. Силы природы ассоциировались, прежде всего, с идеей плодородия, с добрыми и враждебными духами, их воздействием на человеческую жизнь. Б. А. Рыбаков доказывал, что язычество древних славян не есть обычный языческий политеизм, а что на каком-то этапе оно приобрело черты монотеизма в виде главного бога Рода. Если быть точным, Б. А. Рыбаков предлагает следующую периодизацию в развитии древнерусской религиозности: 1) первобытный дуалистический анимизм («культ упырей и берегинь»); 2) культ Рода как божества Вселенной; 3) культ Перуна как покровителя дружинно-княжеских кругов Киевской Руси; 4) принятие христианства [9, с. 24–25]. Если последние два периода хорошо известны, то анимизм и культ Рода, по мнению Б. А. Рыбакова, мало изучены, т. к. уходят в глубину веков и имеют мало письменных источников для исследования.

Б. А. Рыбаков ссылается на несколько источников: «Слово святого Григория…» («Слово об идолах»), «Слово Исайи пророка», комментарий к Евангелию из рукописи XV – начала XVI века. На основе анализа этих текстов он сделал вывод о том, что Род понимался славянами как верховный бог, творец Вселенной и податель жизни, был связан с небом, дождем, земными водными источниками, плодородием, огнем, молнией («родиа») [9, с. 458]. Церковные авторы сравнивали Рода с богами других религий (от древнеегипетского Озириса и древнееврейского Ваала до библейского Саваофа). По мнению Б. А. Рыбакова, Род встречается у многих славянских племен под разными именами (Святовит и др.), что указывает на один источник – общую индоарийскую религиозную традицию, которая развивалась веками и глубоко укоренилась в сознании различных народов, поэтому долго не могла быть искоренена после принятия христианства.

Исследовав истоки общеславянской языческой религии, Б. А. Рыбаков продолжил изучение русской народной религиозности в книге «Язычество Древней Руси» (1988). На основе огромного археологического, этнографического, историко-археографического материала он сделал ряд очевидных для него выводов. Для нашей темы самый важный вывод Б. А. Рыбакова – это обоснованный тезис о том, что так называемое «двоеверие» было не борьбой между язычеством и христианством, когда второе полностью победило и вытеснило первое, а постепенно сложившимся культурным феноменом, в котором тесно переплелись элементы двух религиозных традиций. Б. А. Рыбаков пишет, что «перемена веры расценивалась внутренне не как смена убеждений, а как перемена формы обрядности и замена имен божеств» [8, с. 774]. Конечно, сам князь Владимир мыслил по-другому, когда после долгих раздумий и совещаний, описанных в летописи, осознанно принял христианство как государственную религию. Однако Б. А. Рыбаков имеет в виду народную религиозность, которая мало изменилась после судьбоносного решения князя: «Принятие христианства в очень малой степени изменило религиозный быт русской деревни X–XII вв.» [8, с. 773]. Иначе говоря, на Руси восторжествовал не византийский тип христианства, а сформировалось русское православие, которое, сохранив верность основным богословским догматам, вобрало и адаптировало элементы космизма и связи с природой, более характерные для раннего языческого мировоззрения. Таким образом, нельзя просто разделить историю Руси на две части – до крещения 988 года и после него, думая, что сам факт принятия христианства от Византии объясняет истоки русской культуры. При изучении русской культуры необходимо учитывать ту особую религиозность, которая наложила свой отпечаток на все стороны жизни и быта русского человека.

Что же нового принесло христианство на Русь? Кратко ответить на этот вопрос можно так: идею божественного порядка, гармонии, примирения человека с Богом. Языческая религия была напрямую зависима от явлений природы, в которых есть элемент случайности, присутствия разрушительных сил. Если язычество понимать как «хаос природных сил», то христианство выступило религией Логоса, когда над природой есть ее Творец, управляющий миром. Христианство дало более совершенную картину мира по сравнению с язычеством; можно сказать, Логос победил хаос, хотя не везде и не во всем, если учитывать существование многовековых языческих пережитков. Новую картину мира, созданную христианством, на примере Византии и Руси ярко и талантливо описал С. С. Аверинцев в нескольких своих исследованиях. Первое описание дано в известной монографии С. С. Аверинцева «Поэтика ранневизантийской литературы» (1977). В самом начале книги автор раскрывает тему «Бытие как совершенство», делая акцент на том, что в христианстве получило развитие античное философское учение о целостности и гармоничности космоса. С. С. Аверинцев пишет: «Дурное, неустроенное, безóбразное и бесструктурное, как бы сопротивление хаоса устрояющей его бы-тийственной форме, есть на языке платонической мысли «меон» (τό μὴ ὄν), т. е. “не-су-щее”. Отсюда разработанное неоплатониками и воспринятое христианскими платониками (например, Григорием Нисским) оправдание космоса» [2, с. 40]. Христианская картина мира, основанная на платонизме, содержала в себе ясное представление об упорядоченности бытия, творении мира «из ничего», связи Бога с человеком. В язычестве же преобладала незаконченность и изменчивость представлений о мироустройстве, наличие

В. Васнецов. Крещение Руси (1895-1896 гг.)

страха перед враждебными и опасными силами. Конечно, древнерусский человек не мог сразу полностью отказаться от языческой традиции, он пытался ее сохранить и адаптировать к новой религии.

Для нашей темы имеют ценность две статьи С. С. Аверинцева под общим названием «Византия и Русь: два типа духовности» (1988). В этих статьях раскрыты особенности и различия между византийским и древнерусским религиозными мировоззрениями. По мнению С. С. Аверинцева, Византия, прежде всего, была продолжением Римской империи, т. е. имела уже сложившуюся систему отношений, тогда как Русь, приняв христианство в Х веке, находилась в процессе культурного и государственного становления. С. С. Аверинцев выделил три главных критерия самосознания, по которым существовало государство в Византии: православие (правильно исповедуемая христианская вера), «высокоцивилизованный стиль государственной и дипломатической практики», «законное преемство по отношению к христианско-имперскому Риму Константина Великого» [1, с. 321]. Таким образом, Русь восприняла от Византии только первый элемент государственного самосознания – православие, которое получило развитие и оригинальную трактовку на русской культурной почве. С. С. Аверинцев объяснял различие между византийским и древнерусским православием на основе того, что он определил как «контраст между византийской рассудочностью и русским складом души» [1, с. 338]. О чем идет речь, понятно без пояснений: Византия была наследницей античной греко-римской культуры, включающей высокие образцы философии и литературы, которые воспринимались как основа и данность, то есть византийцы, которые называли себя «ромеями» (римлянами), мыслили уже в рамках заданной интеллектуальной парадигмы. «Русский склад души» был более неоформленным, хаотичным, находящимся в процессе развития и далеким от того типа рациональности, который сфор- мировался как в Византии, так и в Западной Европе. Рациональность, основанная в том числе на римском праве, имела отражение не только в богословии и философии, но еще в общественных, межчеловеческих отношениях. С. С. Аверинцев обращает внимание на европейский этикет, утверждая, что «вежливость» – это «отмеренная дистанция между индивидами в пространстве внеличного закона» [1, с. 343]. В отличие от Византии Киевская Русь после принятия христианства продолжала жить не индивидуальной, а родовой и сословной жизнью, при этом находя в христианстве в первую очередь сверхиндивидуальную истину (образец истинной жизни для всего народа).

Особенности восточного христианства, в том числе русского православия, С. С. Аверинцев кратко описал в статье «Образ Христа в православной традиции» (2001). Он выделил несколько особенностей восточного христианства: 1) почитание имени Бога, 2) преодоление эмоционального восприятия в переживании человеческой ипостаси Христа, 3) ощущение Пасхи как реальности сверхкосмического Таинства, 4) мистическую практику безмолвия (исихазм), 5) богатую символическую традицию и православное учение об иконе («теорию сакрального искусства» [1, с. 271]). Нельзя сказать, что до С. С. Аверинцева никто не исследовал все указанные особенности, но в данной статье все элементы объединены в систему, которая предстает в виде общей концепции православного онтологизма. На примере православной иконы С. С. Аверинцев сформулировал основу для такого онтологизма: это «действительность, которая с точки зрения традиционного православного иконописания легитимно изобразима и притом достойна изображения, локализуется на некоей онтологической границе: между имманентным и трансцендентным, между природой и благодатью, между видимым и невидимым» [1, с. 274]. Можно сказать, что у С. С. Аверинцева особенности русского православия становятся уже законченным мировоззре- нием, объемлющим разные стороны жизни и культуры.

Отталкиваясь от двух противоположных точек зрения на язычество и христианство, разных исследовательских подходов Б. А. Рыбакова и С. С. Аверинцева, можно попытаться найти синтез, который позволит создать более полноценную картину древнерусской православной культуры. Однако сначала следует вспомнить хотя бы один синтетический опыт в исследовании русского православия. К таким опытам можно отнести очерк П. А. Флоренского «Православие», впервые опубликованный в коллективном труде «История религии» (1909). Флоренский пишет: «Русская вера сложилась из взаимодействия трех сил: греческой веры, принесенной нам монахами и священниками Византии, славянского язычества, которое встретило эту новую веру, и русского народного характера, который по-своему принял византийское православие и переработал его в своем духе» [13, с. 641]. Таким образом, кроме византийского христианства и язычества, следует учитывать элемент, который Флоренский называет «русский народный характер» (будем для краткости называть его «русский этос»). Что Флоренский имел в виду? Он считал, что «русский этос» есть трудно определимый элемент народной религиозности из-за его постоянной изменчивости под влиянием различных факторов и недостатка источников по истории Киевской Руси. Тем не менее, ссылаясь на мнение В. О. Ключевского, Флоренский добавляет от себя несколько важных черт «русского этоса», которые считал очевидными, хотя и маловыразительными: «гостеприимство, мягкость нравов, наклонность к междупле-менным раздорам и вообще перевес начал этических и религиозных над общественными и правовыми» [13, с. 644]. Последнее важно отметить, так как этот «перевес» объясняет отношение русского народа к власти, внешним правовым и государственным порядкам. Однако самым главным Флоренский считал отношение русских людей к Церкви, которая для них никогда не была внешним авторитетом, а полностью охватила все стороны их жизни, то есть быт (бытовой порядок повседневного существования) стал продолжением Церкви: «Вне богослужения, вне храма православный окружен той же церковностью» [13, с. 651]. Именно перенос религии в саму жизнь («принятие божественного в свое существо» [13, с. 649]) во многом объясняет долгое отсутствие философии на Руси и в России, рационального оправдания веры.

Конечно, в культуре Киевской Руси не было никаких основ для создания такого интеллектуального феномена, как западноевропейская схоластика. Тем не менее под влиянием Византии стала складываться литературная традиция, которая активно используется исследователями для иллюстрации и обоснования отдельных идей и выводов. Например, Б. А. Рыбаков ссылается на «Слово о полку Игореве», в котором находит упоминание имени языческого бога Велеса, а С. С. Аверинцев, для того чтобы раскрыть понятие «кеносис», рассматривает «Сказание о Борисе и Глебе». Только здесь и в подобных случаях речь идет об отдельных фрагментах и цитатах, а необходимо привлечь максимальное количество источников, чтобы найти и обосновать сущность и особенности русского «архэ». Для начала используем несколько известных источников из литературного наследия Киевской Руси XI–XII веков.

Прежде всего, следует сделать важное замечание: письменные источники были формой выражения для образованных людей, то есть представителей интеллектуальной элиты. Образованное сообщество проводило последовательную просветительскую политику – истолковывать и популяризировать христианские идеи, основой которых была Библия и святоотеческое богословие. Адресат просветительства – простой и неграмотный народ, который сохранял языческие обычаи. Такую ситуацию можно назвать не просто «двоеверием», а «идейным двоеверием» или «идейным дуализмом». Результатом взаимодействия двух мировоз-

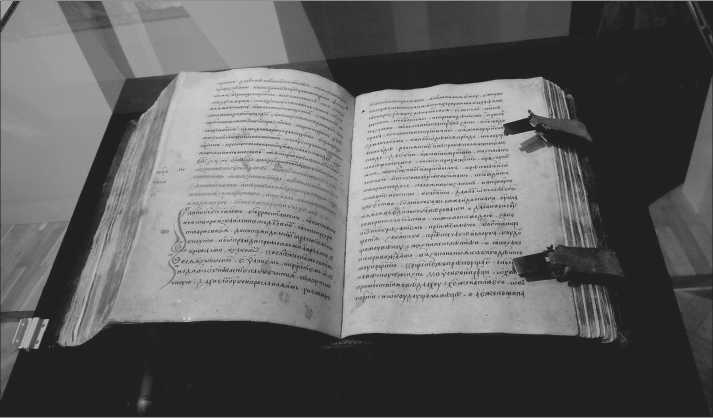

Торжественник со «Словом о Законе и Благодати» митрополита Илариона. 1-я пол. XV века

зренческих систем или идейных комплексов стала та «амальгама», о которой писал Б. А. Рыбаков.

Общий просветительский подход уже хорошо виден на примере одного из самых древних письменных памятников Киевской Руси XI века – «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона. Автор «Слова» использует толкование ветхозаветного сюжета об Аврааме для объяснения христианского вероучения, его сущности. Митрополит Ила-рион размышляет о действии благодати в мировой истории, показывает роль высшего Промысла, который господствует над природными, стихийными законами. Он вводит дилемму между «законом» и «благодатью», за которыми легко усмотреть противоположность между языческим порядком и христианской истиной: «Закон ведь и прежде был и несколько возвысился, но миновал. А вера христианская, явившаяся и последней, стала большей первого и распростерлась во множестве народов. И благодать Христова, объяв всю землю, ее покрыла, подобно водам моря» [12, с. 33]. Благодать, по мысли митрополита Илариона, выводит каждый народ за рамки его ограниченного национального самосознания и приобщает к всемирной истории человечества. Действием благодати объясняет митрополит Иларион решение князя Владимира самому принять крещение, а потом крестить народ, избавив его от «недуга идолослужения» [12, с. 53]. Таким образом, в идейной плоскости благодать, а затем ее проявление в крещении Руси, понимается митрополитом Иларионом как приобщение к прошлому, настоящему и будущему христианских народов.

Те же повторяющиеся историософские мотивы находим в «Повести временных лет», которая начинается с библейского сюжета о расселении людей после потопа, то есть русская история становится продолжением всемирной истории народов. Кроме описания исторических событий, летописец постоянно обращается к объяснению их смысла с точки зрения высшего Промысла. Особенно он акцентирует внимание на борьбе Бога и дьявола, истинной религии с языческими культами. Например, греческий «философ» («философ» для древнерусского книжника было идентично понятию «мудрец», «богослов») произносит речь перед князем Владимиром и обращает его внимание на происхождение идолослужения: «Затем дьявол ввел людей в еще большее заблуждение, и стали они изготовлять кумиры: одни – деревянные, другие – медные, третьи – мраморные, а некоторые – золотые и серебряные. И поклонялись им, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, и закалывали их перед ними, и была осквернена вся земля» [6, с. 139]. Хотя речь греческого «философа» произвела впечатление на князя Владимира («запало это в сердце»), но из летописи известно, что решающую роль в выборе веры сыграло донесение русских послов о богослужении в константинопольском храме святой Софии («не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького» [6, с. 155]). Таким образом, если определить основные элементы архаичной «философии» на Руси, то их три: метафизика, основанная на учении о творении мира; историософия, имеющая источником библейскую историю народов; эстетика, данная в красоте православного богослужения. Мировоззрение, состоящее из этих элементов, обладает такой целостностью и законченностью, что не требует рационального обоснования по законам логики Аристотеля. Древнерусские книжники были совершенно равнодушны к схоластическим приемам западноевропейского образца, избрав другой метод: язычеству противопоставляли идеал высшей гармонии, целостного мировоззрения, данного в христианском вероучении. Они предпочитали не отвлеченные размышления, а наглядность, конкретность для развития богословских, религиозно-философских идей, поэтому литературная форма оказалась более близкой для выражения древнерусской мысли.

На Руси были чужды рациональному философствованию еще и потому, что «философия» понималась не как накопление знаний и владение логическими приемами, а как мудрость, житейская умудренность, непосредственно связанная с конкретной жизнью. Такое понимание мудрости нашло естественное выражение в литературной форме, называемой «поучение». Наиболее известный пример – это «Поучение Влади- мира Мономаха». В этом сочинении князь Владимир Мономах непосредственно апеллирует к божественной мудрости, цитируя Псалтирь. Однако в Священном Писании Владимир Мономах видел не отвлеченную истину, а руководство к спасению души и устройству жизни. Далее он рассказывает о своем жизненном пути в назидание потомству. Если сравнить его рассказ с «Исповедью» Аврелия Августина, то легко заметить разницу. Если Аврелий Августин полностью поглощен перипетиями своей судьбы, воспоминаниями о переживании личных страстей, чтобы потом перейти к богословским и философским размышлениям, то из жизнеописания Владимира Мономаха ясно, что князь постоянно вовлечен в княжеские дела, военное и государственное служение, то есть его жизнь была посвящена высшим целям и не оставляла времени, чтобы думать о личных интересах. Такое сочетание государственного служения с пониманием личного предназначения, освященного христианским вероучением и долгом, совершенно не требовало рациональной рефлексии, но только направленности на восприятие высшего Откровения через чтение Библии и участие в церковной жизни. «Поучение Владимира Мономаха» дает представление о мировоззрении не только русского князя, но вообще образованных людей XII века, вовлеченных в военное и государственное служение. Лучше всего их общий взгляд на жизнь, покорность высшей воле иллюстрируется словами Владимира Мономаха, в которых угадываются мотивы библейской книги Екклесиаста: «А мы что такое, люди грешные и худые? – сегодня живы, а завтра мертвы, сегодня в славе и чести, а завтра в гробу и забыты, – другие собранное нами разделят» [7, с. 473]. Такое смирение совсем не предполагало индивидуальное, рациональное самоутверждение, что уже характерно для некоторых западноевропейских богословов XII века.

Тот жизненный идеал, который описывает Владимир Мономах, в еще большей степени заметен у церковных, духовных писателей. Например, Кирилл Туровский пишет о том, что «очень полезно понимать нам Святого писания смысл: это и душу делает целомудренной, и к смирению направляет ум, и сердце на стремление к добродетели изостряет, и самого человека делает благодарным, и на небеса к Божьим заветам мысль устремляет, и к духовным трудам тело укрепляет, и пренебрежение к этой земной жизни, и богатству, и славе дает, и все житейского мира печали отводит» [11, с. 143]. При этом Кирилл Туровский предлагает толкование Священного Писания в форме притчи – «Притчи о человеческой душе и теле». Развивая рассказ о «хромце» (теле) и «слепце» (душе), которые нарушили заповедь господина (Бога) об охране виноградника, Кирилл Туровский придерживается очень ясной диалектики: исходя из образов Нового Завета, дает их толкование в применении к жизни человека, страдающего от привязанности к благам земного мира и постоянно изменяющего духовным идеалам христианства, чтобы затем опять вернуться к первоисточнику; это можно назвать библейской герменевтикой, принцип которой состоит в развитии мысли по герменевтическому кругу (от одной новозаветной цитаты через ее толкование к другой цитате или примеру, а не от тезиса через доказательство к рациональному выводу, как это принято в логике Аристотеля и затем в католической схоластике).

Толкование Священного Писания вполне естественно для христианской мысли, но важно понять особенности древнерусского человека в восприятии библейских текстов. А такие особенности давно отмечены исследователями древнерусской литературы. К ним относится, например, понимание библейских сюжетов через их интерпретацию в апокрифических сочинениях, которые переписывались и распространялись на Руси. Одни из самых известных апокрифов, трактующих рассказ о сотворении человека в книге Бытия – это «О сотворении Адама» и «Сказание, как сотворил

Бог Адама». В этих апокрифах человек был продолжением космоса: его тело сотворено из четырех частей (из первоэлементов, согласно древнегреческой космологии – огня, воздуха, земли и воды), а имя Адам происходит из первых букв в греческих названиях четырех частей света (Ανατολή – восток, Δύσις – запад, Άρκτος – север, Μεσημβρία – юг). Соотнесение человека с космосом было близко и понятно древнерусскому человеку, который еще не расстался с языческими представлениями о тесной связи с природой. В другом апокрифе «Сказание, как сотворил Бог Адама» человек непосредственно сотворен из природных материй и стихий, взяв «1) от земли – тело, 2) от камня – кости, 3) от моря – кровь, 4) от солнца – глаза, 5) от облака – мысли, 6) от света – свет, 7) от ветра – дыхание, 8) от огня – теплоту» [10, с. 95]. Кроме того, в апокриф добавлено представление о том, что при сотворении человека принимал участие не только Бог, но и дьявол. Исследователи данное дополнение связывают с болгарской ересью богомилов, согласно которой в мире есть две противоборствующие силы, Бог и дьявол, поэтому их борьба между собой при сотворении человека привела к сочетанию в человеческой природе духовного и материального начал. Античный космоцентризм и дуализм богомильского толка оказались ближе к сознанию древнерусского человека, чем строгий библейский монотеизм.

Однако все упомянутые письменные источники, как уже было выше отмечено, отражают церковное мировоззрение, относятся к образованной части русского общества. Сознание простых людей скрыто от непосредственного исследования, но все-таки были предприняты отдельные попытки раскрыть его на примере народного творчества (песен, былин, легенд, пословиц), которое, как правило, получило запись в более позднее время, но уходит в глубину веков. Например, В. Н. Ильин в книге «Русская философия» посвятил анализу русских народных пословиц целую главу «Народная мудрость и ее выражения». Его общий подход к исследованию свелся к тому, что пословицы были распределены по группам с некоторыми комментариями и выводами относительно «народной мудрости». В. Н. Ильин выделил следующие тематические группы пословиц: 1) о Боге и религии, 2) о житейской суете и мудрой разочарованности, 3) о труде и «мистике хлеба», 4) о любви, семейной жизни, смерти и разных житейских положениях. Комментируя пословицы, В. Н. Ильин сделал некоторые интересные выводы и обобщения. Так, он полагал, что многие пословицы – это места из Священного Писания в интерпретации народа. Кроме того, В. Н. Ильин утверждал, что «наблюдается в народе своеобразный космологический детерминизм, иногда явно астрологического характера» [4, с. 29].

Ключевым понятием для народной мудрости, по мнению В. Н. Ильина, является «правда», которая есть синтез истины и справедливости. В. Н. Ильин пишет: «Народ русский вообще сознательно не отделяет “правды-истины”, т. е. теоретической истины, от “правды-справедливости”, т. е. истины практической» [4, с. 34]. Исходя из этого тезиса, В. Н. Ильин сделал дальнейший вывод о том, что идеал правды, связанный с образом евангельского Царства Божия, в народной мудрости ведет к слиянию метафизики, богословия и историософии. В. Н. Ильин утверждал: «Можно сказать, что в народном миропонимании “правда” соответствует “Абсолюту” философов, но, конечно, взятому экзистенциально, а не отвлеченно» [4, с. 34]. В целом В. Н. Ильин анализировал пословицы для того, чтобы показать мировоззренческие основы «народной мудрости» и истоки русской философии. С точки зрения древнерусской культуры, он видел в пословицах конфликт и борьбу язычества и христианства, «страстного дионисического неистовства и аскетической, моральной резиньяции» [4, с. 26]. Как легко заметить, почти все исследователи обращают внимание на полярность древнерусского мировоззрения, «идейный дуализм», но только одни ученые считали, что борьба язычества и христианства закончилась в какой-то период, а другие полагали, что эта борьба продолжается и приобретает все новые формы, которые отражают несовпадение, конфликт двух мировоззренческих систем. Таким образом, можно предположить, что одной из важных основ русского «начала» был дуализм, вызванный стремлением преодолеть разрыв между старым и новым, непротиворечиво сочетать языческие и христианские элементы.

Еще одним существенным дополнением для рассматриваемой темы является тезис Д. С. Лихачева о культурных влияниях Севера и Юга в его книге «Русская культура» (2000): «В возникновении русской культуры решающую роль сыграли Византия и Скандинавия, если не считать собственной ее народной, языческой культуры. Через все гигантское многонациональное пространство Восточно-Европейской равнины протянулись токи двух крайне несхожих влияний, которые и возымели определяющее значение в создании культуры Руси. Юг и Север, а не Восток и Запад, Византия и Скандинавия, а не Азия и Европа» [5, с. 22]. По мнению Д. С. Лихачева, Византия повлияла на христианско-духовное устроение русской культуры, а Скандинавия – на военногосударственный уклад Руси, что в общем не противоречит тезису о противоположности христианства и язычества (варяги, пришедшие на Русь, были преимущественно язычниками). Согласно концепции Д. С. Лихачева, были «два русла русской культуры», из которых получился «сплав двух культур – христианско-духовной и военногосударственной, полученный с Юга и Севера» [5, с. 33].

Размышления Д. С. Лихачева дают материал для того, чтобы расширить представление о взаимодействующих силах в формировании русской культуры – это не только христианство и язычество, но ярко выраженная духовность и государственность «материально-практического и даже материалистического характера» [5, с. 34], когда «духовные решения» нередко противоречили государственным путям, выбранным для преодоления текущих проблем. Впрочем, Д. С. Лихачев считал, что со временем «духовное направление в развитии русской культуры получило значительные преимущества перед государственным» [4, с. 36]. Исходя из духовных и государственных парадоксов, он объяснял постоянно возникающую в русской мысли историософскую тему о судьбе России и ее отличии от других государств.

Д. С. Лихачев обращал особое внимание на историческое самосознание, которое играло ведущую роль в истории русской культуры. Исторический опыт постоянно менял сознание народа, делал его восприимчивым к различным внешним влияниям. Если в Древней Руси были формы общественного управления (вече, княжеская дума), то именно византийское и затем западноевропейское влияния (идеи царства и империи) привели к становлению абсолютной монархии. Д. С. Лихачев стремился развенчать стереотипы и мифы, существующие о России (крепостное право как естественное состояние русского народа, его культурная отсталость и т. д.). По его мнению, внимательное и объективное изучение древнерусской истории и литературы ведет к полному преодолению исторических мифов, показывает духовное ядро русской культуры, сформированное принятием христианства. Д. С. Лихачев выдвинул тезис «Судьба нации принципиально не отличается от судьбы человека» [5, с. 29], то есть у каждого народа есть свобода выбора, что предполагает отсутствие исторической необходимости, заранее заданной и детерминированной судьбы. Вместе с тем, по мнению Д. С. Лихачева, есть национальный характер, который состоит из соединения множества черт, особенностей и противоречий. Свобода выбора, национальный характер и традиции, сложившиеся еще в древнерусский период, образуют совокупность, исходя из которой Д. С. Лихачев предлагал понимать русскую культуру, видеть в ней основу для дальнейшего успешного развития России.

Из размышлений как Д. С. Лихачева, так и других вышеупомянутых авторов, можно сделать вывод, что однозначного и рационального определения русского «начала» нет, но есть целая серия попыток приблизиться к его пониманию. С одной стороны, было религиозное «начало» – язычество и христианство со всем многообразным комплексом идей и идеалов, а с другой – духовное самосознание и государственный материализм. Только анализируя весь «сплав» элементов, влияний и тенденций, можно получить целостное представление о связующей идее, русском «начале». По крайней мере, никто из исследователей не отрицал, что у русской культуры есть внутреннее единство, которым определяется самосознание народа, несмотря на все катастрофы и радикальные изменения в истории России.