Кинетика сушки свекловичного жома

Автор: Шишацкий Юлиан Иванович, Голубятников Евгений Иванович

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Процессы и аппараты пищевых производств

Статья в выпуске: 2 (52), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено влияние режимных параметров на кинетику сушки свекловичного жома как пектиносодержащего сырья. Обоснована сущность активных гидродинамических режимов.

Пектин, свекловичный жом, сушка, режимные параметры

Короткий адрес: https://sciup.org/14039841

IDR: 14039841 | УДК: 664.123.6

Текст научной статьи Кинетика сушки свекловичного жома

Анализ состояния и тенденций развития современных технологий производства пектиновых веществ показал, что основное внимание уделяется разработке технологических и технических приёмов, обеспечивающих экологическую чистоту и безопасность процессов при безусловной энергетической целесообразности и высоком качестве конечного продукта [3].

Качество конечного продукта – пектина – зависит не только от физико-химических свойств пектиносодержащего сырья, но и в значительной степени от способов его подготовки [2].

Наиболее прогрессивным и распространённым способом консервирования свекловичного жома как пектиносодержащего сырья является сушка. Определяющим критерием в выборе конструкций сушильного аппарата является возможность регулирования температуры таким образом, чтобы ткань свёклы не нагревалась выше 80–85 оС и поверхность частиц не подгорала. При более высокой температуре происходит термическая деградация пектиновых веществ, содержание которых снижается до 30 %. Конечная влажность жома должна быть не более 14–16 % (на сухое вещество). Излишне низкая влажность увеличивает тепловые затраты и длительность процесса. Более высокая конечная влажность способствует протеканию биохимических процессов при хранении, что приводит к порче сырья [2].

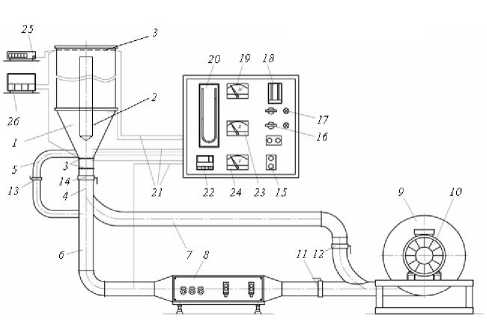

Исследование процесса сушки свекловичного жома проводилось на установке (рис. 1), обеспечивающей интенсивное

высушивание жома в активных гидродинамических режимах в выбранном диапазоне изменения режимных параметров.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – коническо-цилиндрическая сушильная камера; 2 – нагреватель; 3 – газораспределительная решетка; 4,5 – патрубки для осевого и тангенциального ввода теплоносителя; 6,7 – воздуховоды горячего и холодного теплоносителя; 8 - электрокалорифер; 9 – вентилятор; 10 – электродвигатель; 11, 12, 13, 14 – заслонки; 15 – электромагнитный пускатель; 16 – пакетный переключатель; 17 – сигнальная лампа; 18 – психрометр; 19 – ваттметр; 20 – U-образный манометр; 21 – термопары; 22 - измеритель – регулятор ОВЕН ТРМ 138; 23 – амперметр; 24 – вольтметр; 25 – гигрометр; 26 – микроманометр ЛТА-4

Слой жома ожижается в коническо-цилиндрической камере 1, имеющей следующие размеры: внутренний диаметр нижней части конуса – 100 мм, внутренний диаметр цилиндрической части – 300 мм, высота конической части – 500 мм, цилиндрической – 300 мм. Воздух подавался в камеру в осевом и тангенциальном направлениях поочерёдно или совместно. До проведения опытов установку выводили на заданный режим путём нагрева рабочей камеры и нагревателя до необходимой температуры. Из большого количества параметров, влияющих на процесс, выбрали для исследования важнейшие: температуру и скорость теплоносителя, способ его ввода в рабочую камеру, а также удельную нагрузку на решётку.

О 5 10 15 20 25 30

Г, мин

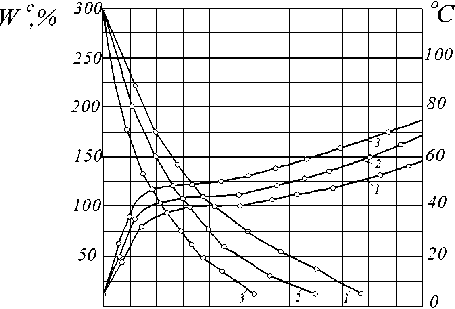

Рис. 2. Кривые сушки и нагрева свекловичного жома в зависимости от температуры t , оС, при осевой подаче теплоносителя: 1 – 80; 2 – 100; 3 – 105; voc = з м/с; q = 26кг/м2.

Из рис. 2 видно, что повышение начальной температуры сушильного агента ускоряет процесс сушки, при этом температура материала возрастает. Так, до конечной влажности W = 12% жом высушивается при температуре t = 80 оС за 26 мин, при t = 100 оС за 22,5 мин, при t = 105 оС за 15 мин. Совокупный подвод теплоносителя (осевой и тангенциальный) сокращает продолжительность в среднем на 2–3 мин.

Характер изменения температуры частиц жома позволяет заключить, что в период поверхностного испарения влаги жом прогревается до t = const быстро (не более 5 мин), что объясняется гидродинамической и тепловой обстановкой в сушильной камере, а также геометрией частиц. При выбранных режимах в период внутреннего испарения температура частиц жома оставалась существенно ниже предельно допустимой. Это даёт основание считать режимные параметры рациональными.

Заметное влияние на интенсивность процесса сушки оказывает осевая voc и тангенциальная v тскорости теплоносителя. Так, при v oc = 4 м/с продолжительность сушки до W с = 14% составила 15 мин, а при v ос = 8 м/с - 8 мин, то есть уменьшилась в 1,9 раза. Совместный ввод теплоносителя (осевой и тангенциальный) заметно ускоряет процесс сушки. Например, при v ос = 4 м/с и v Т = 3 м/с продолжительность сушки уменьшилась на 2 мин. Прочие равные условия опыта: t = 105 оС ; q = 30кг/м2.

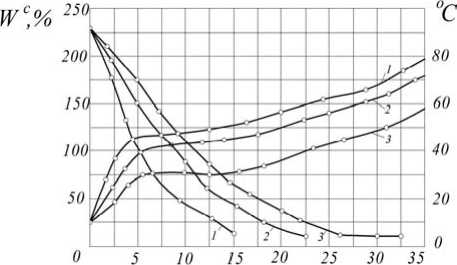

Как и следовало ожидать, увеличение удельной нагрузки на газораспределительную решётку q приводит к увеличению продолжительности сушки и уменьшению интенсивности нагрева жома (рис. 3).

г, мин

Рис. 3. Кривые сушки и нагрева свекловичного жома в зависимости от удельной нагрузки q , кг/м2 , на газораспределительную решётку при осевом и тангенциальном вводе теплоносителя: 1 – 26,5;

2 - 37; 3 - 50; t = 104 оС; v = 3,5 м/с.

Очевидно, что увеличение удельной нагрузки влечёт за собой большее насыщение теплоносителя и снижение коэффициента теплообмена.

Равномерная и интенсивная сушка в активных гидродинамических режимах обеспечивается осевой и тангенциальной подачей теплоносителя в сушильную камеру. При этом в передаче теплоты одновременно принимаю участие все виды теплообмена – кондуктивный, конвективный и излучение. Количественной характеристикой процесса теплоотдачи от греющих поверхностей сушильной камеры и нагревателя к материалу является суммарный коэффициент теплоотдачи а = аК + аИ, где аК учитывает передачу теплоты кондуктивную и конвекцией, а аИ - передачу теплоты излучением.

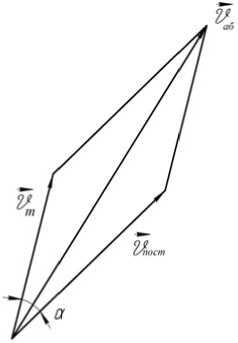

Велика вероятность, что каждая частица совершает сложное перемещение и её абсолютная скорость Р аб будет равна геометрической сумме поступательной у пост и тангенциальной v^ скоростей.

Остановимся на более общем случае, когда векторы скоростей расположены не на одной прямой, а под углом к друг другу (рис. 4).

Рис. 4. Параллелограмм скоростей

В соответствии с теоремой о сложении скоростей [1]:

rrr

У , = У + У . аб пост т .

Если угол между векторами У пост и va равен а , то по модулю

r r2r2rr

-

v аб = V v пост + v m + 2 v пост V т C0S « .

Очевидно, что при совместном осевом и тангенциальном вводе теплоносителя в рабочую камеру частицы жома перемещаются с большими скоростями. Следовательно, увеличивается коэффициент теплоотдачи, характеризующий интенсивность теплообмена между сушильным агентом и частицами жома.