Кистозная дисплазия почек у детей раннего возраста

Автор: Тодоров Сергей Сергеевич

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 1 (5), 2011 года.

Бесплатный доступ

Кистозная дисплазия почек (КДП) у детей раннего возраста является редкой врожденной патологией, которая связана с дисплазией соединительной ткани. На примере трех секционных наблюдений показано, что при КДП нарушается соотношения компонентов мезенхимы – жировой, соединительной, хрящевой ткани с преобладанием клеток и волокон соединительной ткани. Формирование кист почек при КДП, на наш взгляд, является вторичным процессом, связанным со сдавлением отдельных канальцев почек неполноценной мезенхимальной тканью.

Кистозная дисплазия почек, врожденные аномалии развития, дети раннего возраста

Короткий адрес: https://sciup.org/14338369

IDR: 14338369

Текст научной статьи Кистозная дисплазия почек у детей раннего возраста

Актуальность изучения врожденных пороков развития почек продиктовано необходимостью их ранней прижизненной диагностики, что позволит получить возможность проведения органосохраняющих операций. В этом случае выполнение прижизненных биопсий почек позволит дать оценку происходящих патологических процессов в ткани почки, установить прогноз и тактику лечения. В ряде случаев врожденные пороки развития почек могут встречаться не только в молодом, но и в пожилом возрасте, что затрудняет правильную трактовку полученных данных.

КДП представляет аномалию дифференцировки метанефроса с формированием мезенхимальных структур – недифференцированной мезенхимы, незрелых собирательных канальцев, что обусловлено нарушением созревания долькового строения почки [1, 2].

Среди этиологических факторов, влияющих на формирование кистозных образований почек, традиционно выделяют экологические, инфекционные факторы, в том числе ДНК-ви- русы (герпеса, цитомегалии). Есть сведения о сочетании кистозной дисплазии почек (КДП) у детей с синдромом системной дисплазии соединительной ткани. Так, например, врожденные дефекты фибриллогенеза способствуют формированию различных вариантов патологии почек и мочевыводящих путей [3].

Кистозная дисплазия почек (КДП) является причиной развития прогрессирующей почечной недостаточности у детей раннего возраста, что ставит эту проблему в число наиболее актуальных в детской нефрологии. Вместе с тем, морфологические гистохимические изменения почечной ткани при КДП полностью не изучены.

Материал и методы исследования

Нами проведено сравнительное клиникоморфологическое исследование КДП на секционном материале трех детей, умерших в возрасте 1,5-2,5 мес. жизни. После макроскопического описания почки подвергались морфометрическому исследованию, после фиксации их в нейтральном растворе формалина и рутинной гистологической проводки гистологические срезы окрашивали гематоксилином-эозином, пикрофуксином по Ван-Гизон, РАS-реакцией, Футу на аргирофильные волокна.

Результаты исследования

Анализ историй болезни умерших детей показал, что во всех наблюдениях с момента их рождения отмечались и прогрессировали проявления почечной недостаточности: в виде нарастания отеков как на лице, так и на туловище, а затем верхних и нижних конечностей. Имелись явления лимфаденопатии в виде уплотнения и увеличения лимфатических узлов разных групп (шейных, паховых, подмышечных), признаки повышенной кровоточивости в местах инъекций. Биохимическое исследование периферической крови выявило тромбоцитопению, анемию, что расценивалось как проявление почечной недостаточности. Кроме того, у детей в моче обнаруживали лейкоциты, повышенное содержание белка, это позволяло судить о присоединении вторичной бактериальной инфекции.

В этой связи проводилась длительная антибактериальная, антимикотическая, противовирусная терапия, направленная на предотвращение развития септического процесса и его осложнений. Несмотря на предпринимаемые попытки лечения проявлений почечной недостаточности, бактериальных осложнений, у больных возникали и прогрессировали явления ДВС-синдрома, а выраженная интоксикация усугубляла течение основного заболевания, что приводило к полиорганной недостаточности.

На вскрытии наибольшие изменения отмечали со стороны органов мочеполовой системы. Почки были неравномерно уменьшены в размерах (4 x 2 x 2 см, массой каждая 24 г), представлены множественными кистами диаметром 0,5-0,8 см, содержащими полупрозрачную светлую жидкость. Кисты локализовались в корковом и мозговом веществе, при этом структура почечной ткани была смазана. Обращало внимание, что просветы лоханок и чашечек были резко эктазированы, заполнены густым вязким желтым гноем.

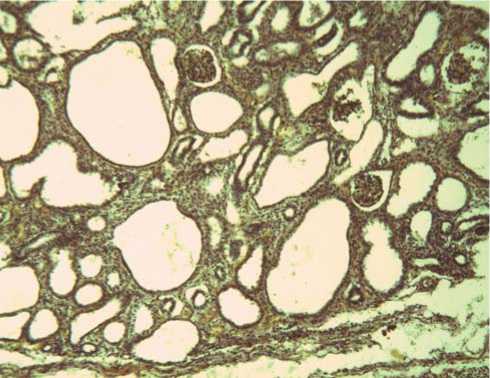

Гистологическое исследование почек показало особенности их поражения. Архитектоника почечной ткани была нарушена, в корковом и мозговом веществе имелись множественные эпителиальные кисты, окруженные эктазиро- ванными проксимальными и извитыми канальцами. Стенки кист содержали монослой эпителиальных клеток, окруженных нежноволокнистой миксоматозной соединительной тканью (рис. 1).

Рис. 1. Множественные эпителиальные кисты, окруженные эктазированными проксимальными и извитыми канальцами, окруженные нежноволокнистой миксоматозной соединительной тканью. Окр. по Ван-Гизон. x 100.

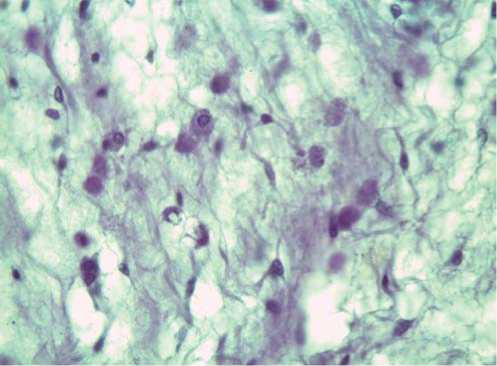

Характерным было наличие в этой ткани крупных полиморфных с гиперхромными ядрами полипотентных клеток, расположенных среди очагов миксоматоза, тонких коллагеновых волокон (рис. 2).

Рис. 2. Полиморфные полипотентные клетки с гиперхромными ядрами, расположенные среди очагов миксоматоза, тонких коллагеновых волокон. Окр. ШИК-реакция. x 400.

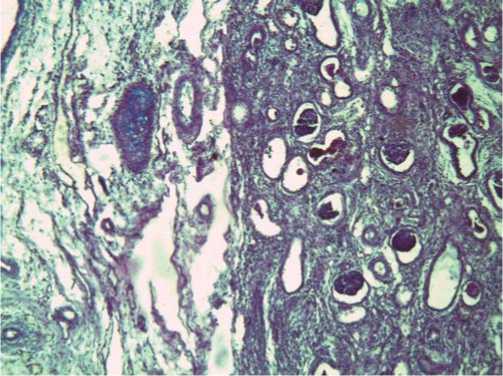

Важно подчеркнуть, что стромальный компонент почечной ткани был плохо сформирован и представлен небольшим количеством клеток и волокон, в том числе аргирофильных. В отдельных участках почек встречались «ост- ровки» хрящевой, жировой, соединительной ткани как компоненты незрелой мезенхимальной структуры (рис. 3).

Рис. 3. "Островки" хрящевой, жировой, соединительной ткани – компоненты незрелой мезенхимальной структуры почки.

ШИК-реакция. х 100.

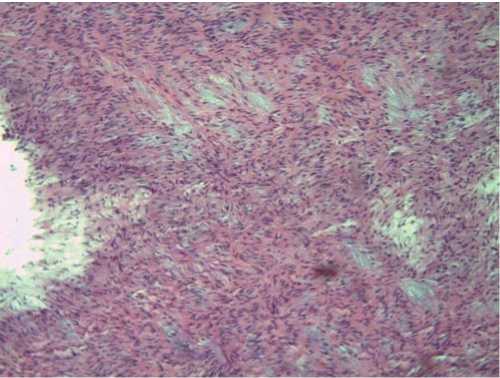

основе которых лежали диспластические изменения клеток и волокон межклеточного вещества соединительной ткани (рис. 4).

Рис. 4. Диспластические изменения клеток и волокон межклеточного вещества соединительной ткани.

Окр. гематоксилином-эозином. х 200.

Преобладающим компонентом была дис-пластичная соединительная ткань, содержащая атипичные крупные фибробласты, миофибробласты, ксантомные клетки.

В просветах проксимальных и дистальных канальцев почек обнаружены скопления нейтрофилов, кокковая микрофлора, в окружающей строме формирующиеся микроабсцессы, содержащие в составе мицелий грибов типа Mucor .

Анализ гистологических изменений стенок крупных кровеносных сосудов (аорта и ее ветви, легочная артерия) выявил признаки гипо-анэластоза, неравномерное увеличение коллагеновых волокон стромы, миксоматоз. Эти морфологические изменения указывали на единый патогенетический механизм поражения сердечно-сосудистой системы и почек, в

Обсуждение

Таким образом, проведенное морфологическое исследование КДП у детей раннего возраста показало, что имеются общие закономерности развития дисплазии клеток и волокон соединительной ткани почек и сосудов. Ведущим морфогенетическим механизмом развития КДП является нарушение соотношения компонентов мезенхимы – жировой, соединительной, хрящевой ткани, притом наибольшим изменениям подвергаются элементы соединительной ткани. Формирование кист почек при КДП, на наш взгляд, является вторичным процессом, связанным со сдавлением отдельных канальцев почек неполноценной мезенхимальной тканью.

Список литературы Кистозная дисплазия почек у детей раннего возраста

- Wilson P.D. Polycystic kidney disease//N.Engl. J. Med. 2004. Vol. 350 (2). P. 151 -164.

- Tryggvason K., Wartiovaara J. Molecular basis of glomerular permselectivity//Curr. Opin. Nephrol. Hypertens. 2001. Vol. 10 (4). P. 543-549.

- Robbins and Cotran pathologic basis of disease, 7th ed. Ed. by Richard N. Mitchell et al. Elsevier Saunders. 2006. 801 p.