Китайская лаковая чашечка из погребения "золотого человека" (по материалам могильника бугры в предгорьях Алтая)

Автор: Сутягина Н.А., Новикова О.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В 2013 г. Южно-Сибирская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа под руководством К.В. Чугунова завершила исследование мог. 3 кург. 1 могильника Бугры в предгорьях Алтая. На дне раскопанного погребения были обнаружены фрагменты китайской лаковой чашечки эр бэй. Точные аналоги орнамента найденной чашечки известны на изделиях из захоронений в центральной части пров. Хубэй. На основании эпиграфических данных китайские захоронения датируются в пределах эпохи Цинь - начала эпохи Западная Хань. Это позволило предположительно датировать погр. 3 концом III в. до н.э. Сосуды с близкими орнаментами найдены на памятниках Горного Алтая и его предгорий. В результате проведенных физико-химических анализов лакового покрытия найденной чашечки были выявлены особые характеристики состава и структуры слоев лакового покрытия, обусловленные технологией производства данного изделия.

Чашечка эр бэй, могильник бугры, китайский лак, эпоха цинь - западная хань

Короткий адрес: https://sciup.org/145145786

IDR: 145145786 | УДК: 903.02 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.4.083-091

Текст научной статьи Китайская лаковая чашечка из погребения "золотого человека" (по материалам могильника бугры в предгорьях Алтая)

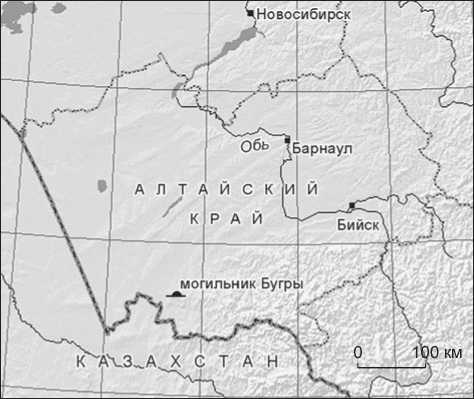

Летом 2013 г. Южно-Сибирской экспедицией Государственного Эрмитажа под руководством К.В. Чугунова на территории Рубцовского р-на Алтайского края были продолжены исследования кург. 1 могильника

Бугры (рис. 1). Основным объектом исследования стало погр. 3 в южной части кургана, ориентированное в широтном направлении. Дно небольшой могильной ямы размерами 3,5 × 4,8 м было вымощено камнями, на которые строители поставили трехвенцовый сруб. Перекрытие из продольно положенных бревен и поперечных лаг сохранилось только на небольшом участке в восточной части могилы. Здесь на глубине чуть более 4 м был похоронен взрослый мужчина. Несмотря

Рис. 1. Место расположения могильника Бугры.

на то, что погребение неоднократно подвергалось разграблению, в нем удалось обнаружить вещи, которые когда-то сопровождали покойного. Более 1,5 тыс. бляшек, прямоугольных обкладок из золотой фольги и тисненого листового золота украшали одежду и головной убор умершего, на его обуви аргиллитовыми пронизями вышиты ромбические узоры. Вместе с умершим было погребено и его оружие. Полученные материалы позволили сделать вывод о том, что в погр. 3 похоронен «золотой человек» [Чугунов, 2014].

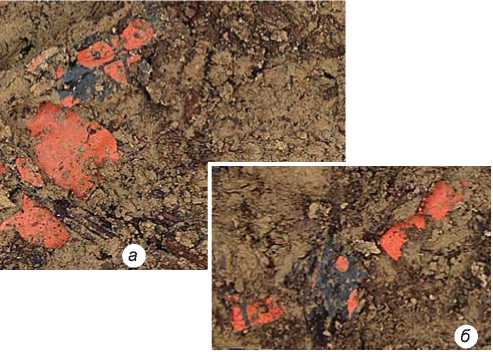

Среди находок особое внимание привлекает лаковое изделие – сосуд, сильно пострадавший от долгого нахождения в земле и проникновения в могилу грабителей, но не утративший красоты. Он представлен большим количеством фрагментов. Судя по их расположению, первоначально изделие стояло на деревянном подносе в северо-западной части сруба, за спиной похороненного мужчины. Здесь обнаружены мелкие чешуйки лака красного и черного цвета, на некоторых сохранились элементы орнамента (рис. 2, г). Наиболее крупный фрагмент был найден в заполнении в противоположной части сруба в ногах погребенного. Скорее всего, там он оказался в результате действий грабителей. Форма и роспись данного фрагмента позволяют предположить, что в погребение была положена чашечка эр бэй (耳杯).

Описание находок

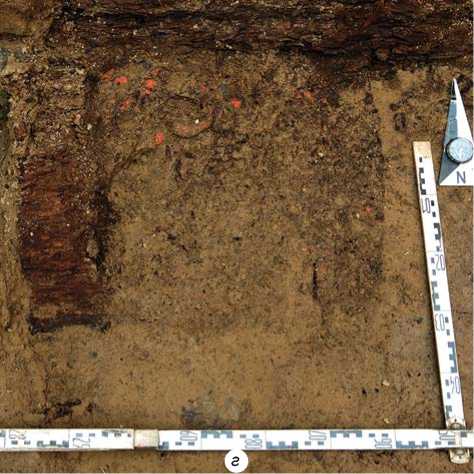

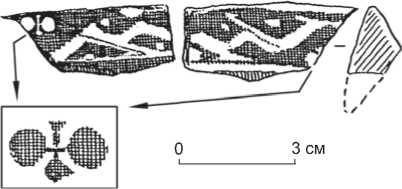

Со дна могильной ямы фактически были подняты остатки лакового покрытия. Деревянная основа сосуда практически исчезла, поэтому восстановить первоначальную толщину стенок не представляется возможным. Большая часть фрагментов – это лаковые чешуйки длиной не более 2 см, на оборотной стороне которых сохранились остатки грунта и деревянной основы. Самый крупный фрагмент чашечки с сохранившимся бортиком (размеры 10,3 × 4,3 см) представляет собой плотно соединенные друг с другом лаковые покрытия внутренней и внешней поверхности (толщина ок. 3 мм) (рис. 3). Только в местах сломов и разрывов лака были видны остатки древесины. Этот

0 3 cм

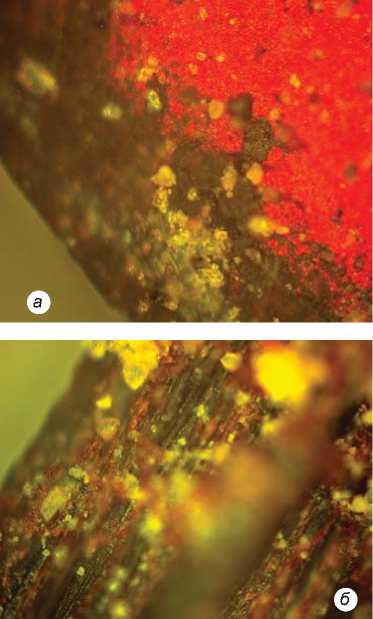

Рис. 2. Фрагменты лакового покрытия чашечки эр бэй из погр. 3 кург. 1 могильника Бугры.

фрагмент чашечки позволяет внимательно изучить ее орнамент. В оформлении внутренней поверхно сти использованы традиционные для китайских лаковых изделий глубокий черный (фон) и ярко-красный (роспись) цвета. Вдоль бортика расположена лента орнамента. По высоте его ограничивают две тонкие красные линии в пределах полосы не более 3 см. Черный фон орнаментированного венчика и однотонная красная поверхность туло-ва чашечки имеют четкую цветовую границу. Очень необычен набор элементов, заполняющих орнаментальную ленту. Толстые полосы в виде У-образного элемента и изогнутых линий, заканчивающихся округлыми утолщениями (кит. «узор в виде головки птицы»), образуют «треугольник». Точка в нижней части отделяет его от следующего элемента. Довольно небрежно толстой линией обозначен кружок (скорее «подквадрат»), который соединен едва заметной тонкой чертой с двумя вертикальными полосами. От их нижнего края еще одна тонкая черта отходит вправо и соединяется со следующей вертикальной короткой полоской (кит. «В-образный узор»). По обеим сторонам от соединяющей черты

0 3 cм

Рис. 3. Внутренняя ( а ) и внешняя ( б ) поверхность лаковой чашечки.

показаны две красные точки, а в верхней части – еще одна. Следующие далее два кружка, обозначенные толстыми линиями, соединены между собой вертикальной чуть видимой чертой. От каждого из кружков в горизонтальном направлении расходятся короткие толстые «хвосты», образуя зеркальное, смещенное относительно друг друга изображение. За маленькой точкой следует край еще одного «треугольника», который, вероятно, имеет такое же завершение, как крайний левый элемент данного фрагмента. Две красные точки разделяют этот и аналогичный, расположенный по диагонали «треугольник». Можно предположить, что на дне погребальной камеры сохранился фрагмент чашечки, роспись которого состоит из набора элементов в виде блока, повторяющегося вдоль бортика. В оформлении внешней поверхности фрагмента были использованы три цвета: черный (фон), а также красный и коричневый (узор). Орнаментальная лента высотой ок. 2,5 см также расположена вдоль бортика чашечки, но ограничена только снизу одной толстой линией красного цвета. В отличие от внутренней поверхности, здесь венчик и тулово сосуда имеют общий черный фон. Орнамент на наружной стороне фрагмента более простой, состоит из меньшего количества элементов и выполнен более размашисто. Короткие толстые полоски красного и коричневого лака образуют подобие крупного растянутого зигзага. Промежутки между мазками отмечены одной или двумя точками. В узоре встречается еще один элемент – две точки-«жемчужинки», разделенные вертикальной линией. Подобный элемент – два кружка с точками треугольной формы над ними – имеется на одном из мелких фрагментов лака (см. рис. 2, а). Некоторые детали орнамента (линии, точки) сохранились и на других лаковых чешуйках (см. рис. 2, б, в).

Естественно-научные исследования

В последнее десятилетие в отделе научно-технической экспертизы Государственного Эрмитажа ведется изучение составов и технологических особенностей древних лаков. Комплексное исследование химического состава и структуры лакокрасочных покрытий находки из погр. 3 кург. 1 могильника Бугры проводилось различными физико-химическими методами: микроскопии, инфракрасной (ИК) спектроскопии, инфракрасной Фурье-спектроскопии и рентгенографии*.

Рис. 4. Слои краски в зонах фона и орнамента внешней поверхности фрагмента ( а ) и остатки древесины на оборотной стороне лакокрасочного покрытия ( б ) чашечки. Макросъемка выполнена в отделе научнотехнической экспертизы Государственного Эрмитажа микроскопом Leica DM 2500 P, Х 150.

Внешняя сторона исследуемых образцов имеет лакокрасочное покрытие (орнамент и фон), сочетающее черный, ярко-красный и коричневый цвет; на оборотной стороне сохранились остатки грунта и деревянной основы (рис. 4). Стратиграфия этого сложного комплексного покрытия показала его многослойную композитную структуру.

Толщина лаковых чешуек колеблется от 20 до 36,5 мкм (в зависимости от количества сохранивших между собой адгезионную прочность слоев), длина образцов ок. 20 мм.

Все инфракрасные спектры проб (взяты в разных точках фона и росписи) соответствуют ИК-спектрам традиционных китайских лаков. В спектрах исследованных нами лаков наблюдаются полосы, характерные для ароматических соединений урушиола: три резкие полосы в области 1 450–1 650 см–1. Для данного памятника определены полосы в зонах 1 630, 1 560 и 1 440 (1 410) см–1. Им сопутствуют полоса поглощения ок. 1 000–1 200 см–1 (в нашем случае 1 080 см–1) и характеристические внеплоскостные деформационные колебания групп –СН и групп колебания –СН-свя- зей ароматического кольца в области 670–900 см–1 (в нашем случае это 692, 795, 875 и 920 см–1). Присутствуют полосы поглощения групп –СН, –ОН, –С=О, специфичные для полимеризатов урушиола и группы –СО для полисахаридов растений и древесины. Красный лакокрасочный слой содержит следовые количества тунгового масла (полоса в области 712 см–1 отсутствует).

С помощью микроскопии определено, что образцы лака исследуемых фрагментов состоят из нескольких слоев. Пленкообразователь связующего для всех слоев лакокрасочного покрытия является биополимером на основе пирокатехинов урушиола с высокой степенью сшивки. Он получен из сока лакового дерева (лат. Rhus verniciflua ). Слой росписи красного цвета (пигментированный красный слой чешуек) – краска тун ци ( 彤漆 ), смесь ци- лака с киноварью. Краска характеризуется высокой степенью перетира и наполнения пигментом. Несмотря на то, что пленкообра-зователем красной краски служил также китайский лак, из-за высокого содержания пигмента в красной краске и, соответственно, обедненности связующим на ее поверхности (в толстых мазках) наблюдается меление киновари (т.е. при протирании кисточкой и др. с ее поверхности могут удаляться частицы пигмента). Примесей, характерных для самородной киновари (HgS), антимонита (Sb2S3) и галенита (PbS), не обнаружено. Специфика красной краски в нашем случае проявляется в наличии не только классического пигмента китайских лаков – киновари, но и окиси железа (пигмент/наполнитель). Особенностью лакокрасочного покрытия исследуемых фрагментов является также состав черного фона. Для его получения была использована краска на основе смеси ци -лака и мелкодисперсного пигмента (сажа). Степень наполнения краски пигментом высокая, поэтому фон не имеет блеска и следов полировки. Необычным представляется использование коричневого цвета в росписи внешней стороны фрагмента. Краска изготовлена на основе коричневого ци -лака (он не содержит железа). Во всех красочных составах (красного цвета) отмечается незначительное количество тунгового масла. В китайской лаковой традиции стадия перетира киновари с тунговым маслом обязательна, без этого получить красную краску в ци -лаке технологически невозможно. Тунговое масло в данном случае защищает пигмент и является преобразователем его поверхности. По-видимому, на этапе изготовления красной краски киноварь была измельчена или стерта с добавкой масла, а затем в смесь добавлен сок лакового дерева, но тунговое масло в качестве модификатора связующего лакокрасочного покрытия исследованных образцов не использовалось.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что после изготовления формы древесину основы пропи- тали коричневато-черным лаком (проклеили), а затем на нее нанесли грунт. Грунт сделан из смеси ци-лака с животным клеем и наполнителя на основе алюмосиликатов и каолина. Грунт содержит микровключения кварца. Между слоями грунта и черного лака видна нерегулярная волокнистая структура. Это остатки тонкой ткани (по-видимому, из растительных волокон конопли или рами), вымоченной в черном лаке. На нее для создания фона были нанесены два слоя чернолаковой краски. Первый (нижний) слой черного цвета – прозрачный ци-лак (сок лакового дерева, содержащий ионы железа). Каждый слой композитной лакокрасочной структуры был высушен в специальных температурно-влажностных условиях. После высыхания фон был расписан густой, плотной и укрывистой красной краской. На завершающем этапе поверхность покрыли защитным слоем прозрачного животного клея.

Несмотря на то, что образцы чрезвычайно хрупкие, адгезионная связь между слоями лакокрасочного покрытия имеет от средней до высокой степени сохранности. В ходе оптического микроанализа на поверхности краски выявлены трещины. Они образовались в результате воздействий на артефакт нагрузок почвы или перепадов температур и влажности. В некоторых местах трещины, хотя и пронизывают весь красочный конгломерат, но не вызывают межслойное расслоение. Разрушение красочного конгломерата произошло в основном по самому слабому слою – грунту. Красная краска имеет настолько хорошую адгезию с фоном, что ее не удало сь удалить даже в растворе щелочи. Однако в некоторых местах наблюдаются механические утраты (выкрошива-ние) красного слоя, через которые виден нижележа- щий черный слой. Общая сохранность слоев росписи с учетом царапин, сколов и других мелких повреждений позволяет утверждать, что предмет достаточно долго бытовал до помещения в могилу.

Время и место создания чашечки

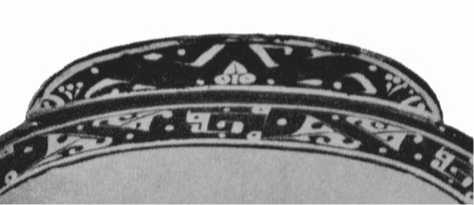

Сопоставление рассматриваемых фрагментов чашечки с вещами, найденными на территории Китая, позволяет сделать некоторые выводы о времени и районе изготовления сосуда. Предметы, близкие по форме и оформлению находке из лесостепного Алтая, были обнаружены в центральной части пров. Хубэй на памятниках эпох Цинь и Западная Хань, в погребениях могильников Шуйхуди (М9, М11, М47) и Дафэньтоу (М1) в уезде Юньмэн [Чу Цинь-Хань цици…, 1996, с. 189, 232–233, 301, 314; Юньмэн Шуйхуди…, 1981, с. 34–37, рис. XXII; Чэнь Чжэньюй, 1981, рис. 21, 2 ] (рис. 5). Сходство по набору элементов, последовательности их расположения вдоль бортика и на ручке, а также исполнению позволяют предположить, что чашечки из Западной Сибири и из уезда Юньмэн были выполнены по одному образцу. В пользу этого свидетельствует и направление хода орнаментальной ленты: при строгом соблюдении набора элементов и последовательности их расположения узор мог быть нанесен как в прямом, так и в зеркальном отображении (чашечки из погр. М9 и М11 могильника Шуйхуди) (рис. 5, а , б ). Следует отметить, что ранее О. Мэнхэн-Хэльфэн и Е.И. Лубо-Лесниченко писали о возможности использования трафаретов и шаблонов для оформления поверхности лаковой посуды из Чан-

а

б

в

г

Рис. 5. Лаковые чашечки эр бэй из китайских погребений.

а – Шуйхуди, погр. М9; б – Шуйхуди, погр. М11; в – Шуйхуди, погр. М47; г – Дафэньтоу, погр. М1.

а, в – [Чу Цинь-Хань цици…, 1996, с. 189, рис. 136; с. 233, рис. 191, 3 ]; б – [Юньмэн Шуйхуди…, 1981, табл. 22, рис. 1]; г – [Лу Яо,

2012, с. 22, рис. 16].

ша и чашечки из кург. № 6 в горах Ноин-Ула [Лубо-Лесниченко, 1969, с. 268].

Некоторые китайские погребения, в которых находились аналогичные по форме и орнаменту чашечки, датируются по эпиграфическим данным. В погр. М11 могильника Шуйхуди был обнаружен комплекс документов административного, экономического и юридического содержания, написанных на бамбуковых планках (более 1 150 планок) и датируемых временем Чжаньго – Цинь. Из содержания документов следует, что в могиле был похоронен судебный чиновник Си ( Ж ) из уезда Аньлу ( Фй ) окр. Наньцзюнь ( Ж# )*, который скончался не позднее 219–217 гг. до н.э. На эту дату указывает содержание раздела «Хроника» ( ^ЖЖ ) частной хроники господина Си [Юньмэн Шуйхуди…, 1981, с. 14–15, 68–69]. Подробный анализ эпиграфического памятника из Шуйхуди, проведенный М.С. Целуйко, показал, что записи «Хроники» могли быть составлены в 244–217 гг. до н.э. [2011]. Таким образом, 219–217 гг. до н.э. – дата создания самого раннего из известных в настоящее время захоронений, где была обнаружена чашечка эр бэй , аналогичная находке из могильника Бугры.

По сходству погребального обряда, близости форм керамических и бронзовых сосудов серия захоронений могильника Шуйхуди была датирована также эпохой династии Цинь [Хубэй Сяогань дицю…, 1976, с. 58–59; Ча Сяньци, Чжан Цзэдун, Лю Юйтан, 1981, с. 43–46; Юньмэн Шуйхуди…, 1981, с. 68–69]. Среди них необходимо отметить погр. М9, в котором найдена еще одна чашечка с таким же орнаментом, как на изучаемом сосуде [Чу Цинь-Хань цици…, 1996, с. 189, 301]. Самым поздним из известных в настоящее время захоронений, материалы которого включают чашечку с подобным оформлением, является погр. М1 комплекса Дафэньтоу. При общем сходстве орнамента по элементам она отчетливо выделяется манерой исполнения узора: линии огрубляются, элементы приобретают менее четкий вид, как бы перетекая из одного в другой, появляются новые мелкие детали (рис. 5, г ). Погребение датируется началом эпохи Западная Хань. Методом сравнительного анализа некоторых категорий сопроводительного инвентаря (изделия из бронзы, керамические сосуды) установлено, что захоронение было совершено в период между 217 и 167 г. до н.э. Косвенным подтверждением этого может быть найденная здесь деревянная дощечка с перечислением вещей, положенных в погребение. Как отмечают китайские исследователи, текст

*Территория современного уезда Юньмэн пров. Хубэй, где расположен могильник Шуйхуди, принадлежала княжеству Чу, которое было завоевано циньскими войсками в 278 г. до н.э. После завоевания здесь был образован окр. Наньцзюнь (Ж#).

написан с использованием нескольких письменных стилей: его большая часть - с использованием хань-ли ( ЖЖ ) — делового письма эпохи Хань, а некоторые части - с использованием цинь чжуань ( Ж® ) — стиля письменного текста более раннего периода [Чэнь Чжэньюй, 1981]. Временем династии Западная Хань датируется погр. М47 могильника Шуйхуди, в котором обнаружена еще одна чашечка с подобным орнаментом (рис. 5, в ). Однако доказательств в пользу такой датировки китайские авторы не приводят [Чэнь Чжэньюй, 1986, с. 517–518, 521].

Ответ на вопрос, где была создана чашечка из погр. 3 кург. 1 могильника Бугры, также могут подсказать археологические источники с территории Китая. Уже в первых публикациях материалов могильника Шуйхуди авторы обратили внимание на особенности погребений, в которых найдены лаковые изделия. По их мнению, большая часть погребений отражает влияние культуры княжества Цинь, а некоторые – традиции княжества Чу [Хубэй Сяогань дицю…, 1976, с. 60]. Эти выводы были подтверждены результатами дальнейших исследований могильника [Чэнь Чжэньюй, 1986, с. 518]. Позднее Чэнь Чжэнь-юй отмечал, что и лаковые изделия из погребений княжества Цинь, датирующиеся временем позднего Чжаньго, резко отличаются от лаковых вещей, которые делали в княжестве Чу [Чу Цинь-Хань цици…, 1996, с. 253–254]. Тогда же на внешней и внутренней поверхности лаковой посуды были обнаружены гравировки, печати и надписи, сделанные лаком [Хубэй Сяогань дицю…, 1976, с. 54–56, 60]. Клеймо с иероглифами «ЖЖЖ» стоит на оборотной стороне ручки чашечки из погр. М47 могильника Шуйхуди [Чу Цинь-Хань цици…, 1996, с. 232, 314]. Гравировка в виде вертикальной линии и клеймо, которое также содержит иероглифы «Ж» и «Ж», имеются на чашечке из погр. М11 того же могильника [Юньмэн Шуйху-ди…, 1981, с. 127]. Авторы публикаций трактуют первый иероглиф как сокращение от названия г. Сяньян (ЖИ>ЖЖ)*- Согласно их предположению, в этом городе существовало мощное для своего времени производство лаковых изделий, которые, возможно, перевозили в другие районы, например, в уезд Аньлу окр. Наньцзюнь (территория современного уезда Юньмэн) [Там же, с. 60–61]. Хун Ши, проанализировав этот материал, отмечала, что лаковых изделий позднего периода Чжаньго и эпохи Цинь с клеймом «Ж» или «ЖЖ» найдено довольно много. При этом бóльшая их часть происходит из могильника Шуй-худи. При изготовлении лаковых изделий с такими клеймами в центре их производства использовались определенные шаблоны. Правда, исследовательница не указывает, где именно мог находиться такой центр [2006, с. 201–202]. Основную часть изделий с подобным орнаментом, обнаруженных в захоронениях на территории провинции Хубэй, составляли вещи, изготовленные в разных районах Китая. Отдельные элементы характерного орнамента использовались для украшения поверхности не только указанных выше чашечек эр бэй, но и других лаковых изделий из погребальных памятников этого же региона: коробочек чан хэ (^^), шкатулок юань лянь (®S), тарелок пань (Ж) и т.д. Достаточно часто встречаются В-образный орнамент и различные его варианты, причем значительное количество сосудов с таким узором происходит из центральных провинций Китая [К вопросу…, 2012, с. 487–489]. Наиболее широко распространен орнамент в виде двух точек с разделительной линией или третьей точкой над ними; в разнообразных модификациях он использовался, например, для украшения сосудов, найденных в погребениях могильников Мавандуй, Чанша (пров. Хунань) [Чанша Мавандуй…, 1976, рис. 74, 189; Чанша чу му, 2000, с. 350–351, рис. 280, 2, 281, 1].

Материалы, накопленные к настоящему времени, позволяют сделать вывод о том, что китайские лаковые изделия в погребениях кочевников не столь редки, как казалось ранее. Долгое время были хорошо известны только яркие находки из курганов хунну, причем как из элитных, так и рядовых погребений [Руденко, 1962; Коновалов, 1976; Miniaev, Elikhina, 2009; Полосьмак, Богданов, Цэвээндорж, 2011]. Появление и широкое распространение предметов китайского производства в памятниках хунну стало результатом политики, проводимой ставкой шаньюя и китайского императора [Материалы…, 1968, 1973]. В результате полевых исследований стало известно о большом количестве погребений кочевников последних веков I тыс. до н.э., в которых находились китайские лаковые изделия.

Памятники расположены на широкой территории, включающей Горный Алтай (пазырыкская и бу-лан-кобинская культуры) и его предгорья, лесостепь

Зауралья и Западной Сибири (саргатская культура). В погребениях Исаковского I, Сидоровского I, Абат-ского III могильников были обнаружены лаковые сосуды с черно-красным оформлением, а также оружие и пояса с лаковым покрытием [Погодин, 1997]. Самым западным местом обнаружения китайских лаковых изделий в настоящее время является могильник Усть-Альма в Крыму [Die Krim…, 2013].

Для темы данного исследования наиболее интересными являются вещи, найденные в памятниках Алтая и его предгорий. На могильнике Бугры в погр. 3 найдена чашечка, в погр. 2 кург. 1 и нескольких погребениях кург. 4 – остатки лакового покрытия. Обнаруженные фрагменты очень малы по размеру и многие не имеют орнамента. Однако места нахождения лаковых чешуек позволили предположить их связь с оформлением предметов вооружения [Тишкин, 2012, с. 507]. Окрашенные предметы из различных курганов этого могильника оказались близкими между собой по последовательности слоев лакокрасочного покрытия и составу пленкообразователя. Краска на предметах из разных захоронений могильника Бугры была изготовлена на основе ци -лака (ИКС-полосы всех лакокрасочных покрытий образцов сходны: 1 630, 1 417–1 413, 1 270, 1 080, 1 031 см–1). Кроме того, все образцы лакокрасочного покрытия из Бугров отличаются высоким содержанием белка (полосы 1 547–1 561 см–1, характерные для аминогрупп).

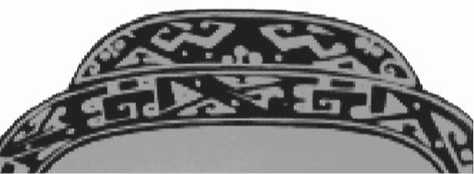

В контексте данного исследования особый интерес вызывают находки из Горного Алтая: фрагменты лакового покрытия чашечки из кургана Шибе пазырык-ской культуры и гребня, сделанного из ручки чашечки, из кург. 57 могильника Яломан II булан-кобинской культуры (рис. 6). На них на черном фоне сохранился орнамент красного цвета в виде ломаной зигзагообразной линии и двух кружков с разделительной полосой [Баркова, 1978, с. 42, рис. 5; Тишкин, 2007, с. 178, рис. 2]. Орнамент на этих двух находках близок к узору, нанесенному предположительно на ручку чашечки из погр. 3 кург. 1 могильника Бугры. Можно предположить, что сосуды, фрагменты которых обнаруже-

а

Рис. 6. Лаковые изделия из погребений Горного Алтая. а – кург. 57 могильника Яломан II; б – курган Шибе.

а – [Тишкин, 2007]; б – [Новикова, Степанова, Хаврин, 2013].

ны в погребениях Горного Алтая (Шибе, Яломан II) и в предгорьях Алтая (Бугры), поступали из одной зоны лакового производства, возможно, с территории современной пров. Хубэй.

В отделе научно-технической экспертизы Государственного Эрмитажа было сделано следующее наблюдение: при большом сходстве орнаментальных узоров предметы из памятников Горного Алтая могут представлять разные традиции (или варианты) лакового производства. Как отмечают исследователи, фрагменты лакового изделия из кургана Шибе можно сопоставить с таковыми из могильников в горах Ноин-Ула, а находку из кург. 57 могильника Яло-ман II – связать с более южной традицией лакового производства [Новикова, Степанова, Хав-рин, 2013, с. 122]. Черный слой лака изделия из памятника Яломан II содержит много меди и никеля (предположительно при его изготовлении использовали медно-никелевую посуду). На находке из кургана Шибе и исследуемом фрагменте из могильника Бугры черный лаковый слой изготовлен с использованием веществ, содержавших ионы железа и кальция. При сравнении красной краски из разных памятников выявлены также различия в ее пигментном составе. Краска покрытия на предметах из кургана Шибе, кург. 57 могильника Яломан II и погр. 3 кург. 1 в Буграх сделана, по-видимому, из чистой киновари: не содержит микропримесей и была предположительно получена искусственно. Однако в киноварь покрытия чашечки из могильника Бугры и изделия из Яло-мана II был добавлен оксид железа. Изучение лаковых изделий дает представление о направлениях передачи традиций: китайские лаки из центральных провинций современного Китая оказались в курганах кочевников, населявших Горный Алтай и его предгорья в последние века I тыс. до н.э. По каким причинам часть из них проявляет сходство с ноин-улинскими лаками, а другая – нет? Чем обусловлены такие различия – региональными особенностями технологии производства или хронологическими изменениями? Теме сравнения лаковых изделий названных памятников будет посвящено специальное исследование. Увеличение количества китайских изделий, которые находят в процессе археологических раскопок в захоронениях кочевников дохуннского времени, заставляет вспомнить рассуждения Е.И. Лубо-Лесниченко о существовании путей, связывавших древнекитайские царства с Центральной Азией [1994, с. 211–234].

Выводы

В результате исследований было установлено, что в одно из захоронений кург. 1 могильника Бугры в качестве погребальной утвари была поставлена ки- тайская лаковая чашечка эр бэй. Форма сосуда определена не только по фрагментам, но и по аналогии с предметами из центральных уездов пров. Хубэй. Узоры на поверхности чашечек из погребений могильников Шуйхуди и Дафэньтоу (уезд Юньмэн) практически совпадают с узорами на находке из могильника Бугры. Наиболее раннее из известных в настоящее время погребений, в которых была найдена лаковая чашечка с подобной росписью, датируется 217 г. до н.э., наиболее позднее – началом эпохи Западная Хань. Это позволяет предположить, что захоронение в мог. 3 кург. 1 могильника Бугры было совершено не ранее конца III в. до н.э.

Узор на рассматриваемой чашечке из могильника Бугры имеет некоторые общие черты с таковым на двух находках из памятников Горного Алтая. Общие корни такого орнамента, возможно, уходят в древнюю историю лакового производства центральных районов современного Китая. Оттуда могли поступать и сами предметы. Согласно результатам исследований, проведенных естественно-научными методами, лаковая чашечка из погребения «золотого человека» была изготовлена в соответствии с традиционной технологией и правилами окраски древесной основы, покрыта краской из ци- лака и киновари. Спецификой изученного предмета являются наличие белковых веществ в лакокрасочном покрытии (что сближает исследуемый лак с лаками пазырыкско-го круга) и отсутствие в связующем веществе модификатора – тунгового масла (подобное зафиксировано в более сложном по составу покрытии на изделиях из погребений в Ноин-Уле). Эти наблюдения позволяют предположить, что на определенном этапе истории население Алтая активно контактировало с народами центральных районов современного Китая. Сопроводительный инвентарь серии погребений могильника Бугры демонстрирует также тесную связь с традициями юго-восточного региона современного Казахстана. Таким образом, на примере изучения отдельных вещей выявляются крайне сложные процессы взаимодействий населения этой территории, получившие отражение в погребальном обряде кочевников предгорий Алтая последних веков I тыс. до н.э.

Список литературы Китайская лаковая чашечка из погребения "золотого человека" (по материалам могильника бугры в предгорьях Алтая)

- Баркова Л. Л. Курган Шибе и вопросы его датировки//Археологический сборник. -Л.: Аврора, 1978. -Вып. 19. -С. 37-44.

- К вопросу о двух видах орнаментов на лаковых изделиях эпохи Цинь и Хань//Чу вэньхуа ю цици яньцзю (Исследования культуры княжества Чу и лаковых изделий)/под ред. Чэнь Чжэньюй. -Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2012. -С. 487-496 (на кит. яз.).

- Н.А. Сутягина, О.Г Новикова/Археология, этнография и антропология Евразии, т. 44, № 4, 2016, с. 83-91

- Коновалов П.Б. Хунну в Забайкалье (погребальные памятники). -Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1976. -220 с.

- Лубо-Лесниченко Е.И. Китайские лаковые изделия из Ноин-Улы//Культура и искусство народов Востока. -Л.: Сов. художник, 1969. -С. 267-277.