Китайские лаки из могильника скифской эпохи Чинета II (Алтай)

Автор: Дашковский П.К., Новикова О.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье описываются и анализируются фрагменты лаковых покрытий, обнаруженные в курганах пазырыкской культуры № 21 и 31 могильника Чинета II в Северо-Западном Алтае. С учетом места расположения в могиле, материала и формы скоплений остатков этих покрытий сделано предположение о том, что в курганах находились деревянные чашечки. В работе приводятся результаты исследования находок методами аналитической химии, а также инфракрасной- Фурье-спектрометрии. Установлено, что остатки окраски на не сохранившихся до наших дней артефактах из могильника Чинета II имеют сходство с образцами китайских лакокрасочных покрытий, созданных на основе ци-лака. Исследования стратиграфии слоев показали, что покрытия были изготовлены по традиционной для Древнего Китая технологии. Верхние слои красного цвета аналогичны слоям краски чжу-ци (чшу-чи) и нанесены на слои темно-коричневого ци-лака. Аналоги рассматриваемых находок выявлены среди представленных в коллекции Государственного Эрмитажа фрагментов археологических лакокрасочных покрытий из погребальных комплексов Пазырык, Бугры II и др. Сравнение образцов из могильника Чинета II и элитных памятников скифской эпохи Алтая показало, что лаковые предметы, возможно, поступали к кочевникам из одной зоны лакового производства Древнего Китая в скифскую эпоху. Выдвинуто предположение о высоком социальном статусе людей, которые были похоронены в кург. № 21 и 31 могильника Чинета II, уступавших по параметрам «царским» курганам некрополей Туэкта, Пазырык, Башадар, Берель, Катанда и др.

Китайские изделия из ци-лака, пазырыкская культура, алтай, ик-фурье-спектроскопия, научно-технологические исследования, погребальный обряд

Короткий адрес: https://sciup.org/145145830

IDR: 145145830 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.4.102-112

Текст научной статьи Китайские лаки из могильника скифской эпохи Чинета II (Алтай)

Курганный могильник Чинета II расположен на второй надпойменной террасе р. Иня в 1,0–1,4 км к юго-юго-востоку от с. Чинета Краснощековского р-на Алтайского края (Северо-Западный Алтай) и относится к Чине-тинскому археологическому микрорайону. Некрополь включает объекты скифо-сакского периода, тюркской, кыргызской и сросткинской культур [Дашковский, Усова, 2011; Дашковский, 2014, 2015; и др.]. При исследовании кург. № 21 и 31 могильника Чинета II был обнаружен комплекс специфических артефактов, имеющих аналоги в пазырыкской культуре, в их числе – фрагменты китайских лаковых изделий.

С древних времен китайцы покрывали изделия составом из сока лакового дерева Сумах лаконосный Rhus verniciflua семейства Анакардиевые (кит. ци-шу ( 漆樹 )) и использовали лакокрасочные покрытия (лкп) на основе ци-лака ( 漆 )* не только как декоративные, но и как влагозащитные и водонепроницаемые [Новикова, 2000]. Отметим, что не все современные покрывные органические материалы обладают комплексом физико-механических и адгезионных свойств, обеспечивающих сверхдолговечность (сверхсохранность). Количество природных веществ, которые с древности используются как лакокрасочные материалы (лкм), обладающие подобными качествами, чрезвычайно мало, и их покрытия специфичны. Один из таких пленкообразователей-«долгожителей» – уникальный китайский ци-лак, (с древности его именуют «царь-краска»). Модифицируя и пигментируя его, развивая технологии нанесения созданных из него составов, китайцы положили начало развитию восточно-азиатских лкм**.

Стойкость лкп из ци-лака не только к влаге, но и к кислотам и щелочам определяется высокой степенью полимеризации фенольных компонентов, образованием химических связей с металлами подложки и родством с лигнинами древесины. По прочности композиты на основе лака сопоставимы с артефактами из неорганических материалов* [Kumanotani et al., 1979]. По физико-механическим свойствам (твердо сть, термостойкость и др.) блочные биополимеры из ци-лака – предшественники синтетических материалов XX в. фенольного ряда, реактопластов, таких как резит или бакелит [Елихи-на, Новикова, 2013].

В связи с обсуждением ци-лака следует упомянуть о старинных пленкообразователях, которые использовались в живописи. Растительные высыхающие масла (тунговое, льняное и др.) – полные эфиры глицерина и ненасыщенных жирных кислот – также высыхают на воздухе. Процесс отверждения ци-лака и масел имеет различия, обусловленные химическим строением и молекулярной массой. Лакокрасочные покрытия из природных масел не достигают высокой степени полимеризации и по целому комплексу свойств несопоставимы с таковыми на основе ци-лака. Пленки олиф химически нестойки, что фиксируется методами аналитической химии.

Неполярные вещества, такие как растительные масла, хорошо совмещаются с китайским лаком, поскольку ци-лак – эмульсия полярной жидкости в неполярной непрерывной урушиольной фазе (тип «вода в масле»). Ци-лак всегда стоил дорого**, его пытались удешевить (часто с потерей свойств). Для этого применяли модификаторы/разбавители, в качестве кото-

*Лаковое дерево растет в Китае в диком виде и культивируется там с древности. Оттуда лаковая традиция распространилась по всей Восточной Азии и проникла в Японию. Ци-лак изготавливают из сока Сумах лаконосный Rhus verniciflua Stokes (по новой номенклатуре: Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F.A. Barkley), его основной компонент – урушиол – смесь полифенолов с радикалом из 15 или 17 атомов углерода и двойными связями [Symes, Dawson, 1953, 1954].

**Другие восточно-азиатские лаки (бирманский, вьетнамский, таиландский) изготавливают также из сока деревьев семейства Анакардиевые: японское восковое дерево Rhus succedanea и бирманское лаковое дерево Melanorrhoea usitata [Honda et al., 2008]. В них, помимо урушиола, есть и другие урушиоды (тшитшиол и лаккол) с бóльшей моле- кулярной массой и с другим строением углеводородного радикала. Специфику китайских лаков определяет соотношение фенольных компонентов в урушиодах. Существуют маркеры восточных лаков [Wana et al., 2007; Li et al., 2016].

рых служили природные пленкообразователи, например, высыхающие природные масла (из-за высокой эластичности их пленок). Сложные по составу лкм с большим количеством модификаторов – специфика лаков эпохи Хань*. В настоящее время высыхающие растительные масла используют в основном в красках для живописи. Однако лакокрасочные покрытия на основе ци-лака, благодаря комплексу уникальных свойств (прочностных, электро- и термозащитных, антикоррозионных и др.), и сегодня применяются в различных отраслях промышленности Китая (например, военной). В наши дни ци-лак модифицируют материалами на основе синтетических смол – эпоксидных, акриловых и др.

Дата и культурная принадлежность курганов, в которых обнаружены остатки деревянных лаковых изделий

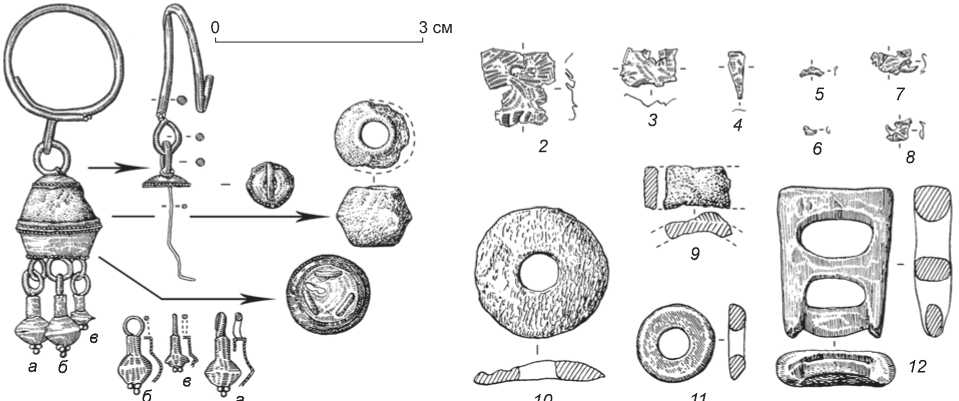

Курганный могильник Чинета II наряду с ранее исследованным некрополем Ханкаринский Дол [Дашков-ский, 2016; и др.] маркирует северо-западную границу ареала пазырыкской культуры на Алтае. Диаметр кург. № 21 составляет 18 м, высота 0,6 м (рис. 1, 2). Это один из наиболее крупных исследованных объектов на некрополе Чинета II. Среди предметов сопроводительного инвентаря особого внимания заслуживает золотая серьга с подвесками (рис. 3, 1 ). Близкая к ней по типу серьга обнаружена в кург. № 27 могильника Балык-Соок I, датированного второй половиной VI в. до н.э. [Кубарев, Шульга, 2007, с. 69–70, рис. 14, 3 ]. В качестве аналогов ей можно назвать серьги с подвесками из кург. № 6 могильника Лебедев-ка II в Южном Приуралье [Трейстер, 2012, с. 142–144, рис. 73], датированные преимущественно в пределах VI–V вв. до н.э. [Кирюшин, Фролов, 1998, с. 124–125, рис. 11, 1 ; и др.]. Примечательно, что серьги обозначенного типа коррелируют с изделиями, представляющими ювелирную традицию Малой Азии, в частности, с вещами ахеменидского круга [Трейстер, 2012, с. 142–144; и др.].

Другие предметы сопроводительного инвентаря из кург. № 21 – керамический сосуд кувшинообразной формы, железные двухзвенные кольчатые удила, две костяные пронизки (рис. 3, 10, 11) и подпружная пряжка (рис. 3, 12) – имеют параллели в материалах пазырыкской культуры [Кубарев, 1987, 1991, 1992; Кубарев, Шульга, 2007; и др.]. Например, близкие аналоги подпружной пряжки и пронизки обнаружены в кург. № 99 могильника Боротал I, кург. № 11 могильника Ала-Гаил-3 [Кубарев, Шульга, 2007, с. 118, рис. 30, 12–16; 39, 8, 12–16], кург. № 7 могильника Кайнду [Кирюшин, Степанова, 2004, с. 236–237, рис. 55, 8; 56, 7], исследованных в горных районах Алтая. Все указанные объекты относятся к числу раннепазырыкских и датированы серединой VI – V в. до н.э.

Для пазырыкской культуры характерны восточная ориентация захороненной в погребении рассматриваемого кургана женщины в могиле и наличие сопроводительного захоронения лошади. Правда, животное было захоронено у западной, а не у северной стенки могилы и ориентировано головой на север. Неканоническое расположение сопроводительных захоронений лошадей в погребениях пазырыкского периода зафиксировано и в некоторых других объектах того же времени на Алтае: кург. № 27 могильника Тыткескень VI, кург. № 7 могильника Кастахта, кург. № 23 могильника Малталу IV, кург. № 11 и 21 могильника Кок-Су [Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003, с. 68; Кирюшин, Степанова, 2004, с. 234; Кубарев, 1992, с. 114; Сорокин, 1974, с. 79]. Следует отметить, что указанные курганы могильников Тытке скень VI и Кастахта отно сятся к раннепазы-рыкскому периоду, середине VI – V в. до н.э., а курганы могильников Малталу IV и Кок-Су – времени не ранее III в. до н.э. Следует учитывать, что фрагменты лаковых предметов несколько «омолаживают» дату, поскольку китайские изделия встречаются в курганах пазырыкской культуры преимущественно в IV–III вв. до н.э. [Шульга, 2015, с. 30].

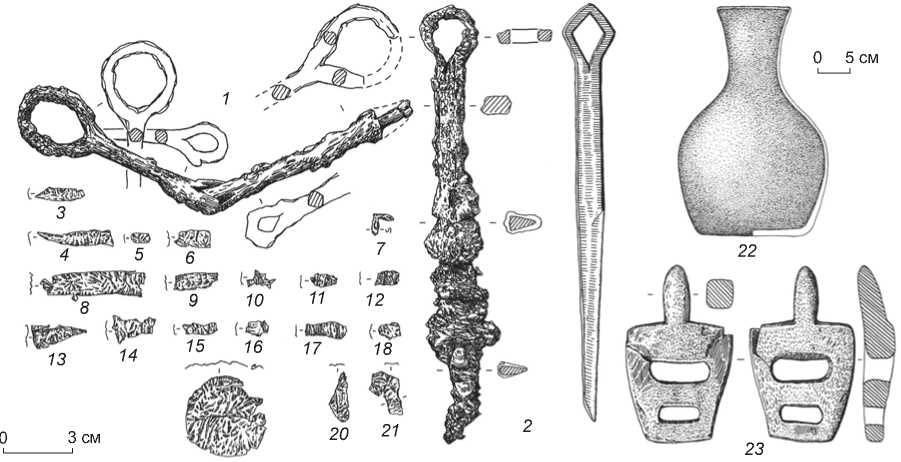

Исследованный на могильнике Чинета II кург. № 31 (рис. 4, 5) был диаметром до 15 м, высотой до 0,85 м. При его раскопках зафиксированы признаки погребального обряда, которые обнаруживают сходство с таковыми ранее изученных памятников пазырык-ской культуры как в Северо-Западном Алтае (могильники Ханкаринский Дол и Инской Дол [Даш-ковский, 2016]), так и в других частях Алтая, в частности, в центральной и юго-восточной [Кубарев, 1987, 1991; Кубарев, Шульга, 2007; Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003; и др.]. В кург. № 31 обнаружен немногочисленный сопроводительный инвентарь: железные кольчатые удила (рис. 6, 1 ), железный нож (рис. 6, 2 ), фрагменты золотой фольги (рис. 6, 3–18, 20, 21 ), керамический сосуд (рис. 6, 22 ), роговая подпружная пряжка (рис. 6, 23 ) и налобная бляха из золотой фольги (рис. 6, 19 ). Вещи указанных категорий имеют устойчивые аналоги среди

Рис. 1. Курган № 21 могильника Чинета II после зачистки насыпи.

материалов пазырыкской культуры Алтая [Кубарев, 1987, 1991, 1992; Кубарев, Шульга, 2007]. Интересным элементом снаряжения лошади является подпружная пряжка, которая, cогласно классификации В.Д. Кубарева [1987, с. 29–30, рис. 14, 4; 1991, с. 49–52, рис. 10, 3; и др.], может быть отнесена к типу блоковидных с двумя овальными вырезами и неподвижным, выступающим н аружу язычком. Под- пружные пряжки такого типа встре чаются в курганах пазырыкской культуры второй половины V – III в. до н.э. [Кубарев, Шульга, 2007, c. 119–123, рис. 81, 4]. Инвентарь других категорий из кург. № 31 также датируется в достаточно широком хронологическом диапазоне – вторая половина V – III в. до н.э.

В целом с учетом особенностей погребально го обряда и инвентаря кург. № 21 и 31 можно пред

3 cм

Рис. 3. Инвентарь из кург. № 21.

Рис. 4. Курган № 31 могильника Чинета II после зачистки насыпи.

Рис. 5. Погребение в кург. № 31.

Рис. 6. Инвентарь из кург. № 31.

варительно датировать IV – серединой III в. до н.э. Дальнейшие исследования материалов курганов, в т.ч. с применением радиоуглеродного анализа, позволят уточнить их дату.

Естественно-научное исследование лаковых находок

В кург. № 21 и 31 лаковые артефакты представлены лишь компактными скоплениями остатков красного лака, что связано со значительным давлением на памятник каменной забутовки могил, глинистым грунтом и грунтовыми водами. В обоих курганах лаковые фрагменты находились в одной зоне. В погребении кург. № 31 было два близкорасположенных скопления. По их форме предмет, к которому относятся остатки лкп, нами предварительно определен как деревянная чашечка; предположение основано еще и на том, что в процессе расчистки под чешуйками лака были обнаружены остатки деревянного предмета очень плохой сохранности. На некоторых фрагментах лкп прослежены остатки грунта. Лаковые осколки (размеры от 0,5 до 30,0 мм) располагались к северо-востоку от черепа человека, в месте, где в захоронениях пазы-рыкской культуры обычно помещали керамическую и деревянную посуду. О широком использовании посуды из дерева кочевниками свидетельствуют материалы раскопок в Юго-Восточном Алтае могильников Уландрык I, Ташанта II [Кубарев, 1987, с. 49–50], Юстыд XII [Кубарев, 1991, с. 65–68], Барбургазы I [Кубарев, 1992, с. 49–51], Ак-Алаха III [Полосьмак, 2001, с. 194–202] и др.

При изучении остатков лкп из некрополя Чине-та II был применен комплекс методов аналитической химии с использованием микроскопии, инфракрасной (ИК) спектроскопии и рентгенографии* и др. Китайский ци-лак уверенно определяется методами аналитической химии. Для идентификации компонентов восточных лакокрасочных материалов часто используют ИК-Фурье-спектрометрию, проводят сопоставление спектра неизвестного покрытия со спектрами атрибутированных материалов [Urushi…, 1985].

*ИК-спектры сняты на сканирующем инфракрасном Фурье-спектрометре Shimadzu FTIR-8400S с высокочувствительным термостабилизированным детектором DLATGS в таблетках КВr в диапазоне 7 800–350 cм-1. Анализ элементного состава проведен с помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра ARTAX фирмы Bruker (напряжение 50 кВ, сила тока 700 мА, время накопления спектра 40 с). Чувствительность метода 0,05–0,5 %. Авторы выражают благодарность за проведение рентгенофлуоресцентного анализа зам. зав. отделом научно-технической экспертизы Государственного Эрмитажа С.В. Хаврину.

В ходе исследования нами были сняты ИК-спектры, проведены рентгенофлуоресцентный анализ и микрофотофиксация лкп. Сделано сопоставление с результатами исследования лаковых предметов из коллекции Государственного Эрмитажа: кург. № 1–7 могильника Пазырык (40 ед.), курганов некрополя Ноин-Улы (свыше 200 ед.), курганов могильника Бугры и других археологических объектов.

Инфракрасные спектры проб находятся в соответствии с ИК-спектрами традиционных китайских лаков. В спектрах наблюдаются характерные для ароматических соединений урушиола три полосы в области 1 450–1 650 см-1. Для данного памятника определены полосы в зонах 1 630, 1 543 и 1 420 (1 406) см-1. и характеристические внеплоскостные деформационные колебания групп –СН и групп –СН-связей ароматического кольца в области 670–900 см-1 (в нашем случае это 651, 797, 875 и 919 см-1). Присутствуют полосы поглощения групп –СН, –ОН, –С=О, специфичные для полимеризатов урушиола и группы –СО для полисахаридов растений и древесины. Красный красочный слой лкп почти не содержит тунгового масла (полоса 712 см-1 отсутствует).

Многослойные лкп созданы в специфичной технике на основе природного пленкообразователя из сока лакового дерева – биополимера из пирокатехинов урушиола. В слоях грунта обнаружены каолин, кварц и альбит – традиционные материалы/наполнители грунтов китайских лкм на основе ци-лака. Выявлены микропримеси – соли марганца, кальция и калия. В одной из проб из кург. № 31 обнаружены ионы титана, что специфично.

В большинстве случаев цвет окраске верхних слоев лкп придал пигмент киноварь (HgS), классический пигмент китайских лаков. Примесей антимонита (Sb2S3) и галенита (PbS), характерных для самородной киновари, не обнаружено. Для финишной окраски был использован тонкий защитный слой из природного белкового клея; он сохранился частично. Особенность образцов лкм из могильника Чинета II заключается в том, что верхние слои окраски предмета из кург. № 21 выполнены краской, в которой использована (возможно, как пигмент/наполнитель) окись железа.

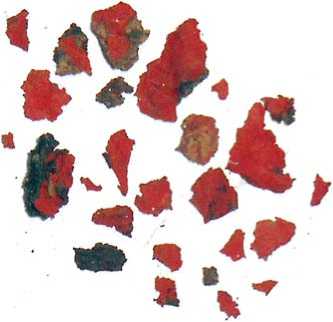

Остатки лкп из кург. № 21. Несколько крупных и прочных фрагментов красно-коричневого цвета и хрупкие мелкие осыпи лкп красного цвета (рис. 7). Два наиболее крупных конгломерата (1,5 × 2,8 и 1,2 × 2,3 мм) состоят из слоев коричневого лака и вы-соконаполненной краски на его основе (но верхние слои лкп не мелят*). Все слои лкп сохранили высо-

Рис. 7. Общий вид лакокрасочных фрагментов из кург. № 21.

кую адгезионную прочность между собой и слоями грунта, не разрушающуюся в кислотах и щелочах, что обусловило высокую прочность фрагментов лкп.

Пигмент краски – железистая охра светло-красно-коричневого цвета, его частицы крупнодисперсны (рис. 8). В небольшом количестве в краску добавлен наполнитель на основе алюмосиликатов. Оба образца имеют двухсторонние покрытия, а во внутренних слоях рельеф из волокон (вероятно, растительных), пропитанных лаком. Грунт серого цвета создан из кремнезема (содержит ионы меди, цинка, титана и марганца) с добавлением крупных частиц угля. Сохранность лкп в целом хорошая, трещин не наблюдается.

Красочный конгломерат сохранился в удовлетворительном состоянии в поперечном направлении, но в продольном он претерпел изменения, которые привели к межслойному расслоению.

В одной из проб была обнаружена чешуйка лкп ярко-красного цвета, она лежала на поверхности слоя из охры, с которым утратила связь. Это лкп тоже двухслойное (толщиной 15 мкм), слой красной краски лежал на слое темного лака. Цвет этому слою придал классический пигмент китайской лаковой технологии – киноварь. Степень наполнения краски киноварью высокая. Пигмент крупнодисперсный, и хотя краска значительно наполнена им, процесс меления (выкрóшивания) верхнего слоя лкп практически не наблюдается (рис. 9). Это свидетельствует о мастерстве древних технологов, которые добавили в лак оптимальное количество пигмента и достигли высокой степени консолидации компонентов и долговечности лкп. Наблюдается лишь незначительное превышение критической объемной концентрации пигмента при взятом минимальном количестве ци-лака.

В анализируемых образцах из кург. № 21 нижний слой лака коричневый, с минимальным количеством ионов железа; для его приготовления использован ци- лак без добавления солей металлов (подобные лкп были в пробах из курганов могильника Пазырык). В более поздних лкп на изделиях из курганов Ноин-Улы, исследованных нами, под красными красочными слоями находятся слои ци-лака черного цвета со значительным количеством ионов железа.

Проведенный анализ показал, что лаковые находки из кург. № 21 являются остатками деревянного лакового предмета, толщина стенок которого составляла ок. 5 мм, с двухсторонней окраской. При его изготовлении были использованы ци-лак и составы на его основе, применена технология чередования слоев лкп, сходная с китайской лаковой технологией. В верхних слоях обнаружены охра и киноварь, характерные для китайских лаков. Можно предположить, что в окра-ске/росписи лакового предмета было два красных оттенка. Подобная многоцветная роспись есть в декоре на фрагменте стенки китайской лаковой чашечки «с ушами» эр бэй (кит. 耳杯 ) [Сутягина, Новикова, 2016] и на других китайских изделиях [Чу Цинь-Хань…, 1996; Цинь Хань цици…, 2007].

Рис. 8. Микрофотография верхнего слоя краски из кург. № 21. Пигмент красная охра. ×720.

Рис. 9. Микрофотография верхнего слоя краски из кург. № 21. Пигмент киноварь. ×500.

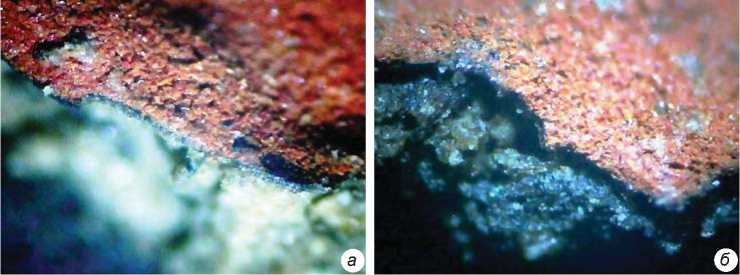

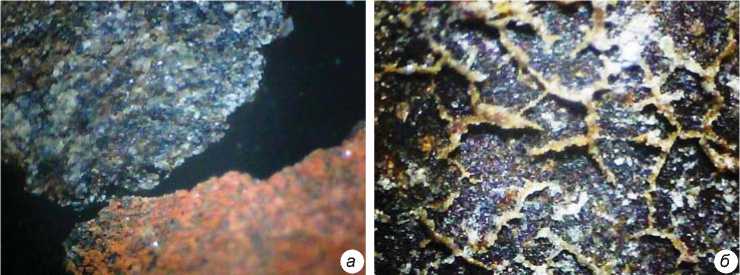

Остатки лкп из кург. № 31. Большая часть фрагментов из кург. № 31 (пробы из скоплений № 1 и 2) – остатки не дошедшего до нашего времени окрашенного с двух сторон красно-черного лакового изделия различной степени сохранности (рис. 10). Образцы лкп чрезвычайно хрупки, а адгезионноя прочность слоев мала. Толщина лаковых чешуек зависит от количества сохранивших адгезию слоев – от 13 мкм; два слоя лкп (с грунтом) до 36,5 мкм. Длина образцов 20 мм.

Одни фрагменты лкп сохранились полностью. Они двухсторонние, их аверс и реверс имеют ярко-красный цвет. Поверх красного покрытия нанесен клей животного происхождения. Сквозь небольшие утраты крас- ного слоя виден черный слой из ци-лака, окрашенного солями железа (рис. 11, 12). В целом сохранность лкп (малое количество трещин, царапин, сколов и др.) позволяет утверждать, что предмет до погребения бытовал непродолжительное время.

Другие фрагменты представляют собой чешуйки покрытия, оставшиеся после расслоения лкп по слою непрочной основы до полной потери связи с ним. Образцы таких свободных пленок имеют простую стратиграфию и состоят из двух традиционных слоев – красного и черного (рис. 13, а ). Отмечены остатки регулярной тканой структуры из растительных нитей редкого плетения, вероятно, китайской крапивы рами

а

Рис. 10. Общий вид лакокрасочных ментов из кург. № 31. Скопления и 2 ( б ).

1 ( а )

Рис. 11. Микрофотография верхнего слоя краски из кург. № 31. Пигмент киноварь. ×720.

Рис. 12. Микрофотография среза лакокрасочного покрытия из кург. № 31. Скопления № 1 ( а ) и 2 ( б ).

Рис. 13. Микрофотография верхнего слоя (аверс) и оборота (реверс) лкп из кург. № 31. Скопления № 1 ( а ; ×20) и 2 ( б ; ×300).

(рис. 13, б ). Волокна, как принято в китайской лаковой технологии, вымочены в природном пленкообразова-теле. Для проклейки применяли чаще всего черный ци-лак. Однако в нашем случае был использован другой клей, по-видимому, животного происхождения. Возможно, поэтому «тканый» слой оказался самым слабым в этом фрагменте лкп.

С высокой вероятностью можно предполагать, что в кург. № 31 находились два разных лаковых предмета. Они были по-разному окрашены: лкп двух скоплений в данном кургане различны. Слой красной краски из скопления № 1 тоньше, чем из скопления № 2 (см. рис. 12). По-видимому, один предмет был окрашен более жидкой краской, давшей после высыхания более тонкий красочный слой. Артефакт № 2 был выполнен в технике «полой модели», без использования основы. На деревянную (керамическую) болванку наклеили ткань, затем нанесли слои лкм. В специальном помещении с нужным температурно-влажностным режимом провели сушку. После достижения твердо сти и прочности основу удалили и нанесли слои лкм на внутреннюю поверхность лкп. Изделие снова сушили, а на последнем этапе окрасили с двух сторон густой укрывистой краской. Прочная и легкая емкость не прошла испытание временем. Древнее изделие не дошло до наших дней в первозданном виде, т.к. слои ци-лака с тончайшей тканой основой не выдержали почвенную нагрузку. Предмет разломился на куски, затем лкп (ввиду замены ци-лака в грунте на клей) расслоилось по слабому слою.

Обсуждение результатов

По окраске не дошедшие до настоящего времени в первозданном виде артефакты из могильника Чи-нета II обнаруживают сходство с образцами китайских лкп и имеют аналоги среди лаковых материалов из элитных памятников скифской эпохи Алтая. Исследования стратиграфии красочных слоев проб из рассматриваемого памятника показали, что лкп были изготовлены по традиционной для Древнего Китая лаковой технологии. Верхние слои лкп красного цвета (слой пигментированных красных чешуек) аналогичны слоям красной краски чжу-ци (чшу-чи) (кит. zhūqī (朱漆) – смесь ци-лака с киноварью). Они нанесены на тонкие слои темно-коричневого ци-лака (остатки лкп из кург. № 21), а в ряде случаев – черного лака (фрагменты лкп из кург. № 31). Это согласуется с правилами трактата «Хуай Нань-цзы» (II в. до н.э.) о том, что «мастер может красить <изделие> только красным по черному <слою>, но никак не в обратном порядке» (курсив наш. – Авт.) [Лубо-Лесниченко, 1969, с. 267]. Как и в традиционных китайских лаках, слои изучаемого лака лежат поверх слоя ткани из растительных волокон. В некоторых образцах лкп сохранился грунт из каолина, кварца и альбита. Таким образом, стратиграфия слоев лкп из могильника Чине-та II и все компоненты их красочных слоев являются традиционными для древних китайских технологий.

Среди хранящихся в Государственном Эрмитаже фрагментов археологических лкп, найденных в захоронениях Сибири и Центральной Азии [Новикова, Степанова, Хаврин, 2013; Тишкин, Хаврин, Новикова, 2008], по совокупным данным (стратиграфия, микроанализ и физико-химические исследования) находкам из могильника Чинета II соответствуют остаткам лкп из памятников пазырыкского круга. Лакокрасочные покрытия из некрополя Чинета II отличаются от сложных по стратиграфии лкп из курганов сюнну могильника Ноин-Улы [Елихина, Новикова, 2013; Polosmak et al., 2011; Полосьмак, Богданов, Цэвээндорж, 2011; Полосьмак, Богданов, 2015] простой технологией нанесения (минимум основных слоев, характерных для китайских лкп), отсутствием в краске модификаторов на основе растительных масел (поэтому киноварь плохо стерта). На микрофото видна мелкопористая («губчатая») структура верхнего слоя краски.

При сравнении 40 лаковых артефактов из кург. № 1–7 могильника Пазырык 28 показали относительное сходство по совпадению характеристических полос со спектрами лкп из некрополя Чинета II, а 6 – уверенное сходство. Спецификой многих лкп из курганов могильника Пазырык является наличие водорастворимых солей меди. Отметим, что ионы меди имеются лишь в пробе № 1 из кург. № 21 некрополя Чинета II*.

Выявлено сходство между лкп из памятника Чи-нета II и из кург. № 3–5 могильника Пазырык, которые датируют периодом между cерединой и концом V в. до н.э. [Руденко, 1953; Марсадолов, 2000] или концом IV – серединой III в. до н.э. [Евразия..., 2005, с. 165–166]. Можно также провести параллели между лкп из рассматриваемого могильника и из пазырык-ского кург. № 3: образец № 1685/400 с резной дугообразной накладкой из кости от снаряжения лошади и образец № 1685/261. Сходство имеется между лкп из могильника Чинета II и из захоронений комплекса Пазырык: со щита и элементов конского снаряжения из кург. № 4 (№ 1686/135, 1686/146), с элементов конской узды и седла из кург. № 5 (№ 1687/138, 1687/144, 1687/153, 1687/156-157, 1687/272). С некоторыми артефактами из пазырыкских кург. № 1–5 чинетинские находки сближает специфичный отпечаток структуры ткани на реверсе лкп.

Относительное сходство анализируемые остатки лкп проявляют с фрагментами лкп, найденными при раскопках курганного комплекса Бугры в степной зоне Алтая (Рубцовский р-н Алтайского края). Для сравнения привлекались 12 лаковых образцов из могильника Бугры II: из кург. № 1 (мог. 1–3) и 4 (мог. 6 и дромос) [Чугунов, 2014; Тишкин, 2012, с. 507; Сутягина, Новикова, 2016].

Специфика красок из могильника Бугры – отсутствие (или только следы) тунгового масла. Киноварь в лкп крупнодисперсна, краска высоко наполнена. Лак близок по составу к лкп из могильника Чинета II (значительное количество ионов железа, кальция, примесь ионов титана). Покрытия прочные и твердые, поскольку они выполнены с использованием высокосортного ци-лака, который не содержит в значительных количествах модификаторов (например, тунгового масла), как более поздние ханьские лаки из могильников Ноин-Улы [Elikhina, Novikova, Khavrin, 2013, 2015]. Наибольшее сходство отмечено между рассматриваемыми и тремя фрагментами красно-чернолаковых лкп из некрополя Бугры II: фрагмент стенки китайской лаковой чашечки «с ушами» эр бэй с росписью, изготовленной не ранее конца III в. до н.э., из кург. № 1 мог. 3, предположительно фрагменты чашечек из кург. № 1 мог. 1 и кург. № 4 мог. 6 [Сутягина, Новикова, 2016].

Фрагменты лкп из могильника Чинета II можно соотнести с остатками лкп с каплевидной бляхи нагрудника конского снаряжения из Второго Туэктинского кургана. Круг аналогов из курганов пазырыкской культуры мог бы быть расширен, но это невозможно ввиду малочисленности в коллекции Государственного Эрмитажа сопоставимых образцов лкп этого времени с комплексом полностью сохранившихся всех лаковых слоев.

Заключение

Исследования лакокрасочных покрытий из кург. № 21 и 31 могильника Чинета II в Северо-Западном Алтае показали, что они выполнены с использованием традиционных китайских материалов (ци-лак, киноварь, каолин, альбит) и соблюдением традиционной для ци-лака лаковой технологии, предполагающей чередование красочных и лаковых слоев. Таким образом, найденные в погребениях кочевников остатки артефактов с лаковым покрытием являются особой категорией китайского импорта и определенным социальным маркером.

Сопоставление результатов анализов ископаемых остатков лаков и красок из курганов пазырыкской культуры некрополя Чинета II с лкп из кург. № 2–5 могильника Пазырык выявило много соответствий.

Высокая цена импортных лаковых изделий указывает на значительный социальный статус погребенных в кург. № 21 и 31 могильника Чинета II. По размерам указанные курганы уступают «царским» объектам некрополей Пазырык, Туэкта, Башадар, Бе-рель, но значительно превосходят другие сооружения некрополя Чинета II. Обнаруженные в кург. № 21 и 31 китайские лаковые изделия, наряду с другими элементами обряда и инвентаря, позволяют отнести погребенных в них людей к региональной элите кочевников Северо-Западного Алтая. Кроме того, можно предположить, что лаковые предметы, о статки которых найдены в погребениях Горного Алтая (Второй Туэк-тинский курган и кург. № 3–5 могильника Пазырык) и предгорий Алтая (кург. № 21 и 31 могильника Чине-та II и кург. № 1 и 4 могильника Бугры), в скифскую эпоху поступали к кочевникам из одной зоны лакового производства Древнего Китая.

Список литературы Китайские лаки из могильника скифской эпохи Чинета II (Алтай)

- Дашковский П.К. Курганы енисейских кыргызов на могильнике Чинета II (Алтай)//Археология, этнография и антропология Евразии. -2014. -№ 2. -С. 90-100.

- Дашковский П.К. Исследование оградок тюркской культуры на могильнике Чинета-II//Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. -Вып. VIII. -С. 20-29.

- Дашковский П.К. Могильник пазырыкской культуры Ханкаринский дол на Алтае: характеристика погребального обряда и основные направления междисциплинарных исследований//Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2016. -Вып. IX. -С. 42-66.

- Дашковский П.К., Усова И.А. Погребение пазырыкской культуры на могильнике Ханкаринский Дол (Северо-Западный Алтай)//Археология, этнография и антропология Евразии. -2011. -№ 3. -С. 78-84.

- Евразия в скифскую эпоху: радиоуглеродная и археологическая хронология. -СПб.: Теза, 2005. -290 с.