Клад бронзовых орудий начала медно-бронзового века у села Двин (Центральная Армения)

Автор: Гаспарян Б., Кореневский С.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации клада, найденного в 2018 г. на вершине холма у с. Двин в Армении. Клад включает семь кинжалов и шесть тесел. Аналогии последним выявлены в Приереванском кладе бронзовых топоров-клевцов и тесел у с. Джрашен, а также в кладе Нахаль-Мишмар в Израиле. Рассмотрены особенности двинских тесел, одной из которых является сильно скругленное лезвие, напоминающее окончания клиньев боевых секир бронзового века. Определен тип кинжалов из Двинского клада. Все они однотипные, по форме сходны с бесчеренковыми кинжалами майкопской культуры, но более массивные. Проанализирован состав металла изделий Приереванского и Двинского кладов. Установлено, что предметы изготовлены из мышьяковой бронзы. Конкретный рудный источник металла не определяется. Судя по типологическим особенностям форм, наличию полуфабрикатов в составе комплекса, Двинский клад является продуктом местной металлообработки. Он отражает продукцию древних мастеров-оружейников южной зоны Алавердского рудного района. По данным GPS расстояние между Двинским и Приереванским кладами небольшое, ок. 13 км по прямой. Видимо, оба были связаны с неким локальным участком древней металлообработки на территории современной Армении. Клады можно датировать в пределах конца V- первой половины IV тыс. до н.э.

Армения, клад, кинжал, тесло, топор, датировка

Короткий адрес: https://sciup.org/145146279

IDR: 145146279 | УДК: 903.211.3+903.226 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.2.043-052

Текст научной статьи Клад бронзовых орудий начала медно-бронзового века у села Двин (Центральная Армения)

Клады с оружием начала медно-бронзового века на Кавказе и Ближнем Востоке являются большой редкостью. На территории современной Армении известен один такой комплекс, получивший название Приереванского клада [Мартиросян, Мнацаканян, 1973]. Он включал бронзовые топоры-клевцы, один втульчатый топор и пло ские тесла. Приереванский клад многократно освещался в литературе и рассматривался как набор вещей куро-араксской культуры, хотя сопутствующей керамики не было.

Проблема изучения начала медно-бронзового века на территории современной Армении приобрела совершенно новый ракурс после открытия еще одного клада бронзовых предметов. Он был найден в окрестностях с. Двин, вследствие чего назван Двинским. Информация об этом кладе поступила в апреле 2018 г.

Материалы и результаты исследований

В мае 2018 г. место обнаружения клада было обследовано нами. Оно находилось в частных владениях,

АРМЕНИЯ

Ереван

Севан

ИРАН

50 км

ГРУЗИЯ

ТУРЦИЯ

о

\ АЗЕРБАЙДЖАН

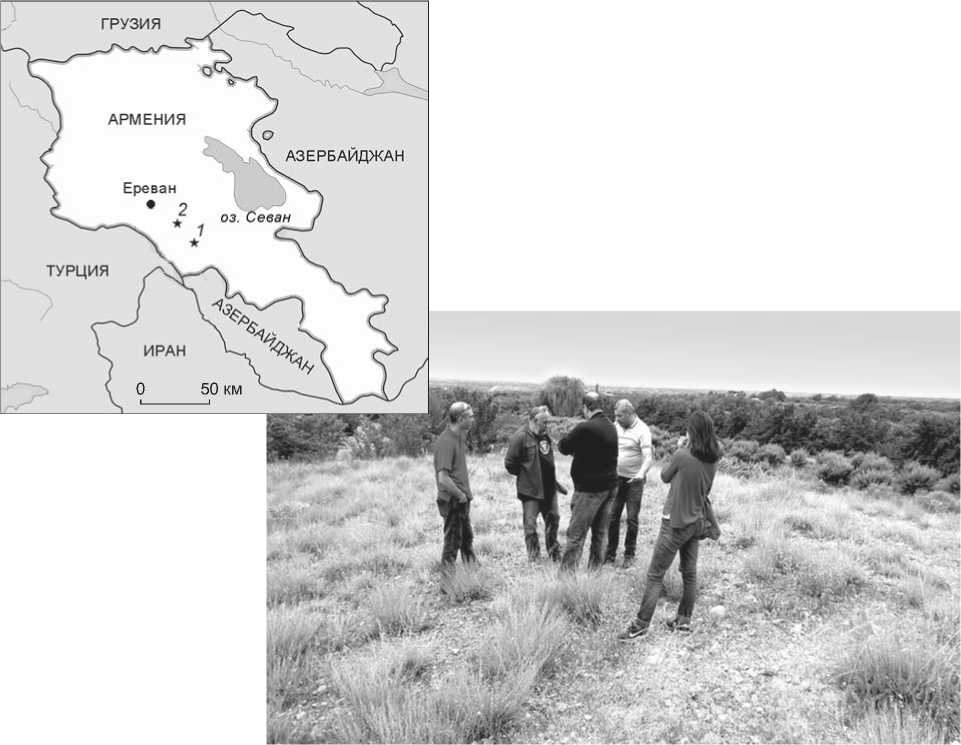

Рис. 1. Расположение Двинского ( 1 ) и Приереванского ( 2 ) кладов.

Рис. 2. Вид на место нахождения Двинского клада.

на высоком (5,6 м) холме. Окружающее пространство представляло собой плоскую равнину на высоте 948 м над ур. м. По словам любителей древностей, от которых клад попал к археологам, хозяин участка решил посадить на вершине холма кусты шиповника, но на глубине одного штыка наткнулся на компактно лежащие изделия из бронзы. Координаты холма: 40° 00ʹ 45,5ʹʹ с.ш., 44° 35ʹ 45,0ʹʹ в.д. (рис. 1, 2). Особый интерес к месту нахождения клада добавили координаты местности, где был обнаружен знаменитый Приереванский клад у с. Джрашен, расположенного в 16 км к северо-западу от г. Арташат [Мартиросян, Мнацаканян, 1973]: 40° 07ʹ 30,4ʹʹ с.ш., 44° 34ʹ 24,7ʹʹ в.д. Она находится в 12–13 км по прямой к югу от места обнаружения Двинского клада. То есть расстояние между ними не так уж велико.

Поверхность холма, на котором был найден Двинский клад, покрыта дерном. Под ним залегает гравий. Культурный слой не выявлен. На холме и окружающей его пашне фрагментов древней керамики не обнаружено. Место нахождения клада четко совпадает с центром вершины холма. Несколько поодаль был найден обломок бронзового тесла.

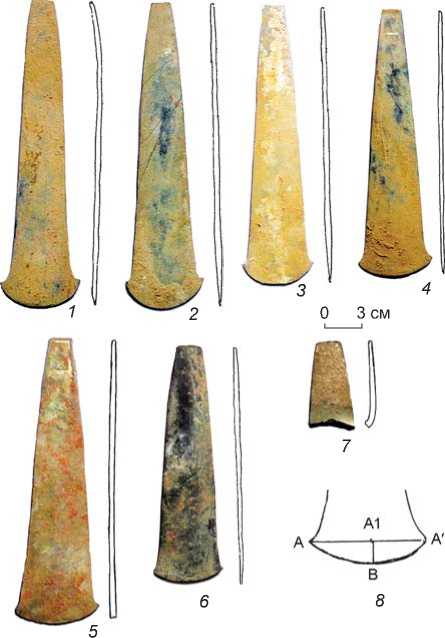

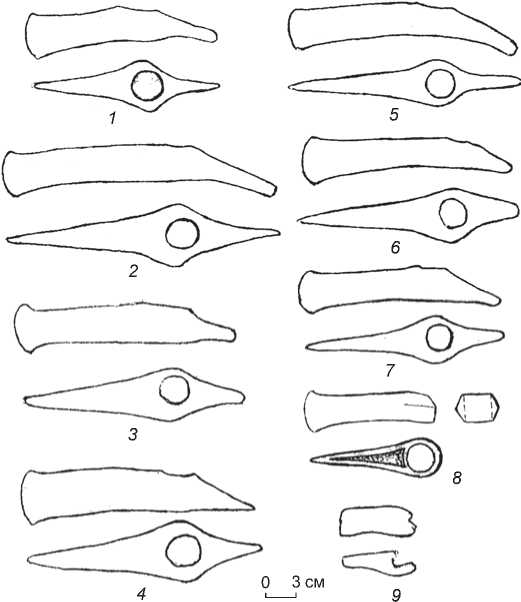

В состав Двинского клада входят шесть плоских тесел и семь кинжалов (рис. 3, 4). Общая масса на- ходок без обломка тесла составляет 2 474,7 г, тесел – 1 940, кинжалов – 534,7 г; средняя масса тесел – 323 г, кинжалов – 76 г. Тесла имеют значительную длину для орудий этой категории – от 234 до 264 мм (табл. 1). Заточка обоюдоострая. Одно тесло тупое (см. рис. 3, 5). Толщина окончания рубящего края у него 2 мм. Это изделие – полуфабрикат, как и один клевец из Приереванского клада с незаконченным оформлением клина. Особенностью двинских тесел является сильное расширение лезвия с закраинами и его скругление. Для расчета коэффициента скру-

Рис. 3. Тесла из Двинского клада и схема замеров для расчета коэффициента скругленности лезвий (номера изображений тесел соответствуют порядковым номерам в табл. 1, 4).

гленности произведем несколько несложных замеров (см. рис. 3, 8 ). Изгиб лезвия примем за дугу окружности и соединим ее окончания хордой А–Аʹ, от середины которой опустим перпендикуляр на вершину дуги (А1–В). Отношение отрезка А1–В к длине хорды А–Аʹ и будет искомым коэффициентом. У тесел Двинского клада он очень большой (табл. 1). Некоторые тесла имеют сужение к пятке с изгибом, как и тесла из Приереванского клада. Учитывая оригинально сть формы рассматриваемых орудий и их крупные размеры, имеет смысл закрепить за ними понятие «тесла двинского типа».

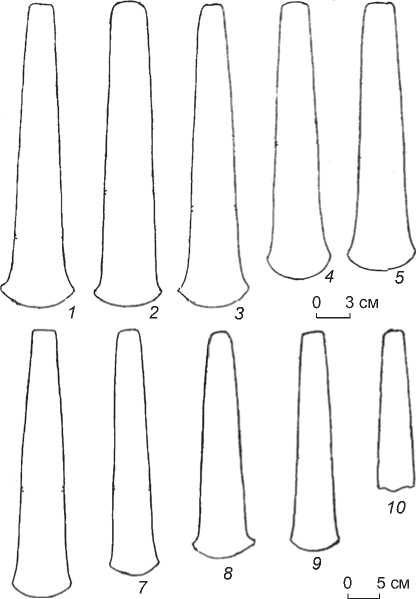

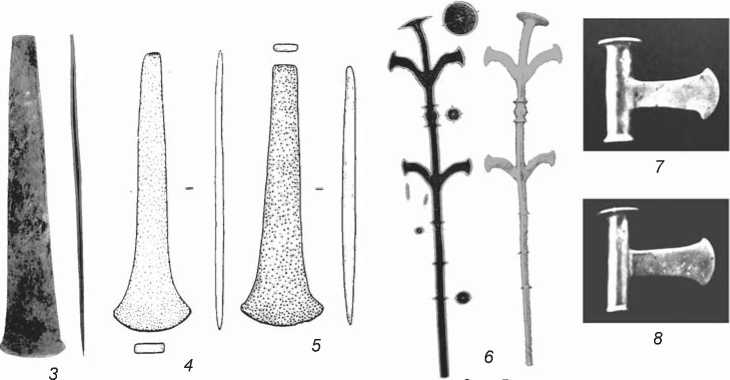

Аналогии данным теслам на Южном Кавказе ограничены. Кроме Приереванского клада, содержащего помимо тесел топоры-клевцы (рис. 5, 6), другие примеры привести трудно. Тесла из этого клада такие же крупные, некоторые из них имеют сильно скругленное лезвие, как и топоры-клевцы (рис. 5, 6; табл. 2). Тесла двинского типа встречены в одном из комплексов позднего халколита могильника Илпинар в Центральной Анатолии (рис. 7, 4 , 5 ) [Begemann, Pernicka, Schmitt-Strecker, 1994], а также в воинских захоронениях некрополя Икизтепе на северо-западе Анатолии [Bilgi, 2005, s. 46, pl. 24], относящихся ко времени

Арслантепе VIA, т.е. к концу IV тыс. до н.э. Дополнительное сужение тесла к пятке и сильно скругленное лезвие имеют три тесла из клада Нахаль-Мишмар (Израиль) [Bar-Adon, 1980, p. 113, 167–169] (рис. 7, 2 , 3 ). Другие аналогии нам неизвестны. Тесла май-копско-новосвободненской общности резко отличаются от двинских размерами и пропорциями, так же как и тесла из Суз I, гробницы Си Гирдан, Сиалка III, памятников куро-араксской культуры [Кореневский, 2011, с. 60–66].

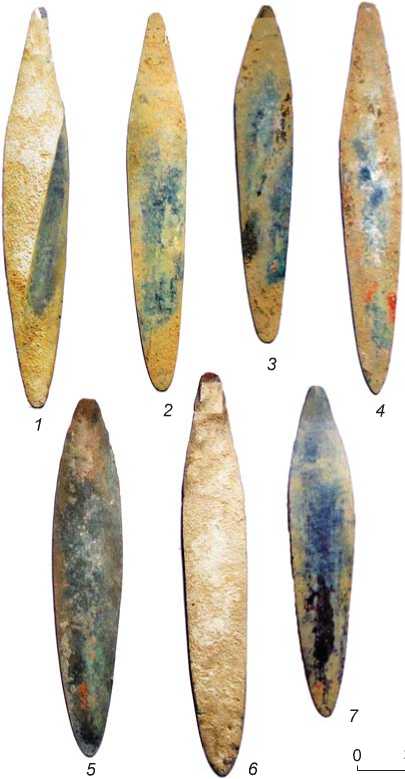

Семь кинжалов из Двинского клада однотипные (см. рис. 4). Длина изделий колеблется от 181 до 250 мм, а их колюще-рубящей части достигает 160 мм (см. табл. 1). По конфигурации двинские кинжалы напоминают бесчеренковые майкопской культуры. Но последние имеют существенные отличия. Рукоятки майкопских кинжалов несколько угловатые, с намеком на выделение плечиков. Кроме того, на них нередко наблюдаются зазубрины [Там же, с. 100, рис. 90, 1 ], что отсутствует на кинжалах Двин-

3 cм

Рис. 4. Кинжалы из Двинского клада ( 1–7 – соответственно № 8–14 в табл. 1, 4).

Таблица 1. Замеры орудий из Двинского клада и секиры из пещеры Арени

|

№ п/п |

Орудие |

Длина, мм |

А, мм |

В, мм |

В/А |

Масса, г |

Пятка тесла, мм |

|

1 |

Тесло |

264 |

76 |

25 |

0,32 |

370 |

22 |

|

2 |

» |

247 |

67 |

26 |

0,38 |

290 |

15 |

|

3 |

» |

253 |

60 |

19 |

0,31 |

340 |

18 |

|

4 |

» |

239 |

61 |

18 |

0,29 |

305 |

17 |

|

5 |

» |

238 |

62 |

14 |

0,22 |

340 |

15 |

|

6 |

» |

234 |

58 |

13 |

0,22 |

295 |

15 |

|

7 |

Обломок тесла |

70 |

– |

– |

– |

– |

25 |

|

8 |

Кинжал |

250 |

– |

– |

– |

74,4 |

– |

|

9 |

» |

225 |

– |

– |

– |

73,4 |

– |

|

10 |

» |

215 |

– |

– |

– |

72,18 |

– |

|

11 |

» |

207 |

– |

– |

– |

58,84 |

– |

|

12 |

» |

195 |

– |

– |

– |

54,88 |

– |

|

13 |

» |

181 |

– |

– |

– |

68 |

– |

|

14 |

» |

185 |

– |

– |

– |

133 |

– |

|

15 |

Секира (Арени) |

140 |

77 |

24 |

0,31 |

133 |

23 |

Примечания. А - длина лезвия (А-А‘ на рис. 3, 8 ), В - высота дуги (А1-В на рис. 3, 8 ), В/А - коэффициент скруглен-ности лезвия.

Рис. 5. Тесла из Приереванского клада (по: [Геворкян, 1980]).

Рис. 6. Топоры из Приереванского клада (по: [Геворкян, 1980]).

Таблица 2. Замеры орудий из Приереванского клада

|

Лабораторный номер |

Орудие |

Длина, мм |

А * , мм |

В * , мм |

В/А |

Пятка, мм |

Диаметр отверстия, мм |

|

9751 |

Обломок тесла |

138 |

27 |

3 |

0,11 |

18 |

– |

|

9750 |

Тесло |

220 |

47 |

12 |

0,25 |

20 |

– |

|

9749 |

» |

257 |

63 |

18 |

0,30 |

20 |

– |

|

9748 |

» |

257 |

67 |

8 |

0,11 |

28 |

– |

|

9747 |

» |

242 |

55 |

8 |

0,14 |

20 |

– |

|

9746 |

» |

255 |

64 |

18 |

0,30 |

18 |

– |

|

9745 |

» |

239 |

55 |

14 |

0,25 |

21 |

– |

|

9744 |

» |

224 |

45 |

12 |

0,26 |

20 |

– |

|

9743 |

» |

252 |

63 |

17 |

0,26 |

25 |

– |

|

9742 |

» |

252 |

60 |

20 |

0,33 |

24 |

– |

|

9760 |

Клевец |

220 |

48 |

14 |

0,29 |

– |

30 |

|

9759 |

» |

234 |

60 |

11 |

0,18 |

– |

30 |

|

9758 |

» |

206 |

44 |

13 |

0,29 |

– |

27 |

|

9757 |

» |

225 |

50 |

11 |

0,22 |

– |

30 |

|

9756 |

» |

230 |

42 |

9 |

0,21 |

– |

29 |

|

9755 |

» |

275 |

45 |

10 |

0,22 |

– |

35 |

|

9754 |

» |

190 |

45 |

10 |

0,22 |

– |

32 |

|

9753 |

Топор |

128 |

40 |

9 |

0,22 |

– |

28 |

*См. примеч. к табл. 1.

0 5 cм

Рис. 7. Орудия ударного действия и навершия в виде клина с округлым лезвием.

1 – пещера Арени, раскопки Б. Гаспаряна; 2, 3, 6–8 – клад Нахаль-Мишмар (по: [Bar-Adon, 1980]), 4, 5 – Илпинар (по: [Begemann, Pernicka, Schmitt-Strecker, 1994]).

ского клада. Поэтому рассматриваемые орудия вряд ли были майкопскими. Однако очевидно, что оружейники майкопско-новосвободненской общности, лейлатепинской культуры и мастера, изготовившие двинские кинжалы, ориентировались на одну и ту же форму с широкой трапециевидной рукояткой, наподобие кремневых кинжалов предыдущих эпох.

На Южном Кавказе аналогии кинжалам бесчерен-кового типа на уровне общих признаков формы достаточно известны. Такой кинжал как редкая находка есть в комплексе куро-араксской культуры времени Квацхелеби С (Твлепиас-Цкаро, погр. 3) [Джавахишвили, Глонти, 1962, табл. XXXVI], но его пропорции несколько иные. Кинжалы малых размеров без черен- ка и с намечающимся черенком найдены на поселениях Кюль-тепе I и Техут, в раннем горизонте (4000– 3700 гг. до н.э.) пещеры Арени [Bobokhyаn еt al., 2014, р. 310, fig. 7, 3–5]. Но все эти находки – небольшие кинжальчики, тогда как кинжалы из Двинского клада существенно более крупных размеров, боевые.

За пределами Кавказа, в Иране, кинжалы бесчерен-ковой или полубесчеренковой формы найдены в слое 9 Тепе-Габристана II [Кореневский, 2011, рис. 13, 1–3 ; Majidzadeh, 1979, p. 87], синхронном слоям 3–5 урук-ского времени Сиалка III. Кинжалы с намечающимся черенком известны в Тепе-Гиссар I [Кореневский, 2011, рис. 13, 7 , 8 ; Schmidt, 1933, рl. XC, № 930; 1937, рl. XVI, H. 3408, 3483, 4388] и II [Кореневский, 2011, рис. 13, 4 – 6 , 9 ; Schmidt, 1933, рl. 1041, 1331, 21 , 31 ]. Тепе-Гиссар I (слои Тепе-Гиссар IA–C у Э. Шмидта) датируется в пределах XL–XXXVII вв. до н.э. [Schmidt, 1933, p. 323–483]. Слой 9 Тепе-Габриста-на II относится к началу IV тыс. до н.э. [Majidzadeh, 1979, p. 87; Fazeli, 2004]. В Дунайском регионе бронзовые кинжалы без черенка распространились в основном в культурах времени Триполья ВII. Например, они есть в Городницком кладе XL–XXXVIII вв. до н.э. [Вiдейко, 2004], что соответствует раннему времени майкопско-новосвободненской общности и раннему урукскому периоду Месопотамии [Kореневский,

2011, с. 21–40]. В целом кинжалы из Двинского клада отражают начавшуюся «клинковую революцию», которая стремительно развивалась и оказала огромное влияние на военизацию многих народов Передней Азии, Кавказа и Европы в IV тыс. до н.э. [Кореневский, 2017, с. 59–60].

Особенности химического состава металла орудий из Приереванского клада были изучены А.Ц. Геворкяном и опубликованы задолго до обнаружения Двинского клада (табл. 3). Эмиссионный спектральный анализ был выполнен по методу Клера на спектрографе с 10-ступенчатым ослабителем. Расшифровка данных проводилась при помощи эталонов [Геворкян, 1980, с. 106]. Было установлено, что все вещи из При-ереванского клада изготовлены из мышьяковой бронзы. Содержание мышьяка колеблется от 2,5 до 6,0 %. Остальные примеси исчисляются в долях процента. Обращают на себя внимание никель, серебро и свинец, представленные в основном десятыми и сотыми долями процента. Примеси олова, висмута, сурьмы и железа крайне малы.

А.Ц. Геворкян совершенно справедливо отметил, что по результатам анализа очень трудно связывать готовое изделие с рудными месторождениями. На практике руда разных источников могла обогащаться, перемешиваться. Вводимые в плавку леги-

Таблица 3. Элементный состав металла орудий из Приереванского клада, % *

|

Лабораторный номер |

Орудие |

Sn |

Pb |

Ag |

Bi |

Sb |

Fe |

Ni |

As |

Cu |

|

9742 |

Тесло |

0,001 |

0,3 |

0,15 |

– |

– |

0,03 |

0,09 |

1,3 |

Основа |

|

9743 |

» |

0,05 |

0,3 |

0,012 |

– |

0,02 |

0,003 |

0,10 |

5,0 |

» |

|

9744 |

» |

0,02 |

0,15 |

0,14 |

– |

– |

– |

0,30 |

2,5 |

» |

|

9745 |

» |

0,005 |

0,2 |

0,14 |

– |

0,01 |

0,03 |

0,25 |

2,5 |

» |

|

9746 |

» |

0,04 |

0,16 |

0,2 |

– |

0,02 |

– |

0,22 |

2,5 |

» |

|

9747 |

» |

0,003 |

0,005 |

0,25 |

– |

0,017 |

– |

0,04 |

2,5 |

» |

|

9748 |

» |

0,003 |

0,6 |

0,5 |

0,002 |

– |

0,07 |

0,35 |

5,0 |

» |

|

9749 |

» |

0,001 |

0,8 |

0,14 |

– |

0,26 |

0,001 |

0,20 |

5,0 |

» |

|

9750 |

» |

0,009 |

0,15 |

0,05 |

– |

– |

0,03 |

0,20 |

2,5 |

» |

|

9751 |

» |

0,001 |

0,05 |

0,06 |

– |

– |

0,003 |

0,09 |

3,5 |

» |

|

9752 |

Клевец, лом |

0,015 |

0,003 |

0,03 |

– |

0,004 |

0,001 |

0,30 |

2,7 |

» |

|

9753 |

Топор |

0,04 |

0,05 |

0,15 |

– |

– |

0,008 |

0,09 |

4,0 |

» |

|

9754 |

Клевец |

0,009 |

0,015 |

0,1 |

– |

– |

0,03 |

0,70 |

5,5 |

» |

|

9755 |

» |

0,003 |

0,05 |

0,06 |

– |

0,006 |

0,5 |

0,25 |

2,5 |

» |

|

9756 |

» |

0,003 |

0,015 |

0,06 |

– |

0,1 |

0,003 |

0,30 |

4,0 |

» |

|

9757 |

» |

0,003 |

0,15 |

0,015 |

– |

0,01 |

0,02 |

0,15 |

5,0 |

» |

|

9758 |

» |

0,003 |

0,2 |

0,1 |

– |

0,015 |

0,02 |

0,60 |

6,0 |

» |

|

9759 |

» |

0,001 |

0,2 |

1,0 |

– |

0,075 |

0,006 |

0,40 |

2,5 |

» |

|

9760 |

» |

0,003 |

0,003 |

0,1 |

– |

– |

0,002 |

0,10 |

5,0 |

» |

* По: [Геворкян, 1980, с. 104, 106].

рующие минералы также могли привносить свои сопутствующие примеси. Не исключен факт переплавки ранее произведенных изделий для получения новых предметов [Там же, с. 53].

Орудия из Двинского клада были исследованы в 2019 г. современным методом рентгенофлуоресцентного анализа на спектрометре Tornado Bruker. Он заметно отличается от метода Клера, использованного для определения химического состава металла изделий из Приереванского клада. Помимо всего прочего, для нас важны качественные и количественные определения элементов, которые выполняет сам аппарат. Кроме того, спектрометр позволяет исследовать ликвацию микроэлементов, рассеянных в теле анализируемого изделия, выдавая такую информацию в виде таблиц. Чувствительность прибора 0,01 %, что достаточно для определения легирующих компонентов в сплаве. Какова степень ликвации для элементов с содержанием менее 0,01 % и насколько она может повлиять на статистические раскладки в определении состава металла, неизвестно.

Можно ли судить о соотношении микроэлементов в составе анализируемого предмета и исходного рудного источника? На этот вопрос однозначного ответа нет. Для определения связи готового изделия с рудной базой нередко используются данные об изотопах свинца [Bobokhyan et al., 2014], но для рассматриваемых кладов такие исследования не проводились.

Проанализированные орудия из Двинского клада изготовлены из мышьяковой бронзы (табл. 4). Содержание мышьяка колеблется от 1,43 до 6,26 %. В одном случае оно достигает 7,17 %. Но этот предмет является обломком тесла. Характер деформации показывает, что изделие сильно изогнули, и оно пере- ломилось. Зачем это сделали? Трудно сказать. Ясно только, что столь высокое содержание мышьяка могло сделать предмет довольно хрупким. Может быть, древний мастер учитывал это и превратил отливку тесла в лом.

Обращает на себя внимание ровное повышенное содержание никеля и железа: Ni – сотые и десятые доли процента, но не более 0,25 %, Fe – 0,1–0,2 %. Примеси свинца составляют от 0,10 до 0,89 %. Цинк представлен сотыми и десятыми долями процента, максимум – 0,7 %. Примеси олова, серебра, висмута, сурьмы и др., содержание которых менее сотой доли процента, прибором не определены.

Мышьяковые бронзы Двинского и Приереванского кладов близки по содержанию никеля и свинца. Однако в составе металла предметов из Приереванского клада не обнаружены примеси цинка, что, возможно, говорит о разных источниках руды, если только это не является следствием определения элемента по различным методикам.

Обсуждение результатов

Сопоставление металлов изделий из Двинского и При-ереванского кладов свидетельствует о том, что изготовившие эти предметы мастера имели сходные навыки литья мышьяковых бронз, хорошо зная допустимое содержание мышьяка в сплаве (не более 5–6 %). Исходный источник или источники металла в обоих случаях конкретно пока определить не представляется возможным. Для Двинского клада не исключена связь с полиметаллическими медно-цинковыми или свин-цово-медно-цинковыми месторождениями.

Таблица 4. Элементный состав металла орудий из Двинского клада, %

|

№ п/п |

Орудие |

Cr |

Fe |

Ni |

Zn |

As |

Pb |

Cu |

|

1 |

Тесло |

0,07 |

0,13 |

0,16 |

0,05 |

4,37 |

0,10 |

95,13 |

|

2 |

» |

0,07 |

0,15 |

0,19 |

0,13 |

1,43 |

0,89 |

97,14 |

|

3 |

» |

0,06 |

0,11 |

0,25 |

0,04 |

3,33 |

0,07 |

96,14 |

|

4 |

» |

0,08 |

0,15 |

0,20 |

0,03 |

2,57 |

0,15 |

96,83 |

|

5 |

» |

0,07 |

0,20 |

0,18 |

0,09 |

4,38 |

0,36 |

94,71 |

|

6 |

» |

0,07 |

0,14 |

0,15 |

0,10 |

3,68 |

0,10 |

95,76 |

|

7 |

» |

0,08 |

0,15 |

0,24 |

0,07 |

7,17 |

0,35 |

91,95 |

|

8 |

Кинжал |

0,06 |

0,13 |

0,14 |

0,05 |

3,68 |

0,81 |

95,13 |

|

9 |

» |

0,08 |

0,14 |

0,18 |

0,04 |

4,30 |

0,05 |

95,21 |

|

10 |

» |

0,05 |

0,15 |

0,24 |

0,06 |

6,26 |

0,38 |

92,87 |

|

11 |

» |

0,06 |

0,14 |

0,23 |

0,07 |

4,01 |

0,12 |

95,37 |

|

12 |

» |

0,06 |

0,17 |

0,23 |

0,11 |

2,42 |

0,05 |

96,98 |

|

13 |

» |

0,06 |

0,14 |

0,20 |

0,70 |

3,89 |

0,15 |

94,83 |

|

14 |

» |

0,09 |

0,14 |

0,15 |

0,11 |

4,57 |

0,05 |

94,88 |

Теперь рассмотрим возможные версии утилитарного предназначения орудий из Приереванского и Двинского кладов. Тяжелые топоры-клевцы рассматривались А.А. Мартиросяном и А.О. Мнацаканяном [1973] как оружие. А Г. Арещан [Areshian, 2007] видел в них орудия, которыми работали в шахтах. Вероятно, правы все авторы. Южно-кавказские клевцы могли использоваться как для военных целей, так и для мирного труда [Гамбашидзе и др., 2010, с. 254–259]. Возникает только один вопрос: почему форма топора-клевца распространилась именно на Южном Кавказе и ее не восприняли мастера Дунайского региона эпохи халколита, хотя они в массовом порядке изготовляли топоры-мотыги или топоры-тесла? Ответить на него можно только гипотетически. Вероятно, южно-кавказские клевцы были более приспособлены к работе на каменистых грунтах, а комплексные орудия эпохи халколита в Дунайском регионе – на мягких черноземах равнин. Не исключены и иные версии. Те и другие комплексные орудия являлись военно-аграрными и отражали уровень развития военного дела, характерный для V тыс. до н.э., когда еще не было клинкового оружия из бронзы.

Так, тяжелые топоры-молоты были на вооружении воинов эпохи халколита в Дунайском регионе. На поселении Стублине культуры винча в Сербии найден набор статуэток, которые изображали воинов, держащих, видимо, такие орудия на длинных рукоятках [Crnobrnja , 2011]. Тяжелые топоры, конечно, уступали

Рис. 8. Литейная форма из Дзедзвеби IV ( 1 ) и топор из Гюмри ( 2 ).

в эффективности более легким втульчатым короткообушным топорам, один из которых встречен в При-ереванском кладе. Распространение последней категории оружия в IV тыс. до н.э. совпадает с появлением на широкой территории кинжалов и, вероятно, находится в определенной связи с развитием искусства ведения ближнего боя. Поэтому присутствие в При-ереванском кладе втульчатого топора было своего рода влиянием времени.

Интерпретация плоских тесел из Приереванского и Двинского кладов как орудий деревообработки сомнительна. Поводом для этого являются лезвия орудий с коэффициентами скругленности 0,2–0,3. При такой форме рубящего края клина более выражен эффект резания, свойственный боевому топору. Для примера мы определили этот коэффициент у плоского боевого топора с закраинами из пещеры Аре-ни конца III – II тыс. до н.э. (см. рис. 7, 1 ). Он оказался равным 0,31. Коэффициент скругленности у двух клевцов из Приереванского клада 0,29, а у нескольких других 0,22.

Таким образом, тесла из Приереванского и Двинского кладов могли быть орудием ударного действия. Сильно скругленное лезвие с закраинами более характерно для боевого топора, чем для инструмента деревообработки. Именно такое расширенное лезвие имеют плоские топоры из клада Нахаль-Мишмар. На разнообразных штандартах из этого клада многократно обыгрывались форма такого топора или превращение его в топор с длинной трубчатой втулкой (рис. 7, 6–8 ). Поэтому можно думать, что для местных воинов и литейщиков плоский топор был привычным, хорошо знакомым средством рукопашной схватки [Bar-Adon, 1980, fig. 27, 106, 148, 153].

Крупные кинжалы из Двинского клада были эффективным оружием с колющей функцией при нанесении удара. Обладание таким средством атаки давало неоспоримое преимущество воину над противником, у которого аналогичного оружия не было [Кореневский, 2017, с. 117–124]. Не исключено, что бесчерен-ковые клинки могли прикрепляться к рукоятке и становились копьями с бронзовыми наконечниками.

Все вышесказанное о возможных функциях орудий из Приереванского и Двинского кладов указывает на то, что это были комплексы мастеров-оружейников, непосредственно имевших дело с их производством. В пользу такого вывода свидетельствует наличие литейного брака, лома и незаконченных орудий – плоского топора в Двинском кладе и топора-клевца в При-ереванском.

Возраст обоих комплексов определяется методом аналогий. Прежде всего следует обратить внимание на то, что на поселениях куро-араксской культуры 3500–3000 гг. до н.э. [Badalyan, 2018] отсутствовали топоры-тесла и медные топоры-молоты. Найденные на них втульчатые топоры имеют цилиндрическую втулку, круглый обух. Литейные формы для их изготовления неоднократно находили на поселениях ку-ро-араксской культуры. Они свидетельствуют о качественно иной технологии формообразования топоров, общей для лейлатепинской, куро-араксской культур и майкопско-новосвободненской общности.

Литейная форма для топора-клевца была найдена только на поселении культуры сиони-цопи Дзед-звеби IV (рис. 8, 1 ) у г. Болниси (Грузия) на северной периферии Алавердского рудного узла [Gambashidze, Stollerr, 2010, S. 152, Add. 2]. Топор-молот или топор-клевец, отлитый в подобной форме, известен в Гюмри (Армения) (рис. 8, 2 ). Культура сиони-цопи датируется концом V – началом IV тыс. до н.э. (даты Сиони – 4055–3905 гг. до н.э., 4065–3910, 4175–3955 и 4245–3975 гг. до н.э.) [Sagona, 2014, р. 36]. Яма, в которой была найдена литейная форма топора-клев-ца вместе с керамикой культуры сиони-цопи, по сообщению И. Гамбашидзе, относится именно к концу V тыс. до н.э. (4318–4237 и 4327–4175 гг. до н.э.), что совпадает с датами комплекса 17002 (топор-молот и два тесла) из Овчулар-тепеси [Mаrro, Bakhshaliev, Ashurov, 2009, 2011] и топоров-мотыг типа Ари-ушт и Ясладань племен Дунайского региона эпохи халколита [Рындина, 2002, с. 257] конца V – начала IV тыс. до н.э. (Триполье BI-BII, BII).

Приведенная аналогия для клевцов Приереван-ского клада может распространяться и на южно-кавказские комплексы с теслами двинского типа. К югу от Кавказа подобные топоры, являясь оружием племен Восточного Средиземноморья (Нахаль-Мишмар) и Анатолии (Илпинар), могли существовать с позднего халколита до периода Джемдет-Насра (Икиз-тепеси). Но на Южном Кавказе, на памятниках куро-араксской культуры они неизвестны, как и крупные кинжалы с трапециевидной рукояткой. Эти аргументы позволяют рассматривать Приереванский и Двинский клады в качестве комплексов докуро-аракcского времени, синхронных культуре сиони-цопи, ранним комплексам пещеры Арени (слои IV, III, II) [Bobokhyаn et al., 2014, р. 284, 285], раннемайкопским и лейлатепинским (в целом конец V – первая половина IV тыс. до н.э.) [Му-сеибли, 2020а; б, с. 279]. Они отражают очень древний этап производства тяжелого оружия рукопашного боя и клинкового оружия в зоне Алавердского рудного поля и на примыкающих к нему территориях.

Заключение

Анализ материалов Двинского и Приереванского кладов показывает, что они отражают особый докуро-араксский этап металлообработки племен Южного Кавказа. Это было время распространения в регионе кланов литейщиков-оружейников, создававших военно-аграрные орудия. В их среде уже начали воспроизводить новые формы легких боевых втульчатых топоров и клинкового оружия. Распространение тяжелых плоских топоров в районе мест обнаружения кладов предполагает их местное изготовление и особый южный локальный участок металлообработки в рамках Алавердского рудного поля, о котором ранее уже писали А.А. Мартиросян и А.О. Мнацаканян [1973]. В пользу этого свидетельствует и то, что клады находились в относительной близости друг от друга.

По своей сути Двинский клад, вероятно, был жертвенным комплексом мастера-литейщика, закопавшего свои изделия на вершине холма как на особом сакральном месте. Вещи Приереванского клада, по-видимому, были из той же серии жертв, принесенных представителями кузнечного и литейного ремесла. После сокрытия они не предназначались для дальнейшего использования, так же как предметы, сопровождавшие умерших в страну «без возврата».

Авторы выражают глубокую благодарность И. Гамбашид-зе за сообщение о радиоуглеродной дате литейной формы из Дзедзвеби.

С.Н. Кореневским работа выполнена в рамках государственного задания АААА-А18-118011790090-1.

Список литературы Клад бронзовых орудий начала медно-бронзового века у села Двин (Центральная Армения)

- Вiдейко М.Ю. Городница II, скарб // Энциклопедiя трипильської цивiлiзацiї. – Кiев: Петроимпекс, 2004. – C. 126–127.

- Гамбашидзе Ир., Миндиашвили Г., Гогочури Г., Кахиани К., Джапаридзе И. Древнейшая металлургия и горное дело в Грузии в VI–III тыс. до н.э. – Тбилиси: Нац. музей Грузии, 2010. – 592 с. (на груз. яз.).

- Геворкян А.Ц. Из истории древнейшей металлургии Армянского нагорья. – Ереван: Изд. АН АрмССР, 1980. – 128 с.

- Джавахишвили А.И., Глонти Л.И. Урбниси I. – Тбилиси: Мицниереба, 1962. – 73 с., XXXVI табл.

- Кореневский С.Н. Древнейший металл Предкавказья: Типология. Историко-культурный аспект. – М.: Таус, 2011. – 385 с.

- Кореневский С.Н. Оружие в комплексах культур начала медно-бронзового века (V–IV тыс. до н.э.): очерки военизации древних обществ по данным археологии: Подунавье, юг Восточной Европы, Кавказ, Ближний Восток. – М.: ИА РАН, 2017. – 283 с.

- Мартиросян А.А., Мнацаканян А.О. Приереванский клад древней бронзы // КСИА. – 1973. – Вып. 134. – С. 122–127.

- Мусеибли Н. Лейлатепинская культура Южного Кавказа: на пересечении традиций Передней Азии и Юго-Восточной Европы // Кавказ между Восточной Европой и Передним Востоком в бронзовом и железном веке: диалог культур, культура диалога. – B.: Dietrich Rtimer Verl., 2020а. – С. 55–83. – (Archäologie Iran und Turan; Bd. 19).

- Мусеибли Н. Лейлатепинская культура. – Баку: Элм, 2020б. – 577 с. (на азерб. яз. с резюме на рус. и англ. яз.).

- Рындина Н.В. Медные топоры-молотки и топоры-тесла Восточной Европы (эпоха энеолита) // Проблемы археологии Евразии. – М.: ИА РАН, 2002. – С. 246–258.

- Areshian G. From extended families to incipient polities: the trajectory of social complexity in the Early Bronze Age of the Ararat Plain (Central Near Eastern Highlands) // Social Orders and Social Landscapes / eds. L.M. Popova, Ch.W. Hartly, A.T. Smith. – Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2007. – P. 26–53.

- Badalyan R. The chronology of the Kuro-Araxes: New data and old problems of periodization and chronology of the Early Bronze Age materials in Armenia // Armenian Journal of Near Eastern studies. – 2018. – Vol. XII, iss. 1. – P. 51–57.

- Bar-Adon P. The Cave of Treasure: The Finds from the Caves in Nahal Mishmar. – Jerusalem: Israel Exploration Society, 1980. – 243 p.

- Begemann F., Pernicka E., Schmitt-Strecker S. Metal finds from Ilipinar and the advent of arsenical cooper // Anatolica. – 1994. – Vol. 20. – Р. 203– 220.

- Bilgi O. Ikiztepe Erken Bronz çaği mezarliğindan ayricalikli mezarlar // Anadolu Araştirmalair. – 2005. – Cilt 18, Sayi 2. – S. 15–113.

- Bobokhyan A., Meliksetian Kh., Gasparian B., Avetisyan P., Chatainger Ch., Pernicka E. Transition to extractive metallurgy and social transformation in Armenia at the end of the Stone Age // Stone Age of Armenia / eds. B. Gasparyan, M. Arimura. – Kanazawa: Kanazawa University, 2014. – P. 283–313.

- Crnobrnja A.N. Arrangement of Vinča culture fi gurines: a study of social structure and organization // Documenta Praehistorica. – Belgrade: Belgrade City Museum, 2011. – Vol. 38. – P. 131–148.

- Gambashidze I., Stollerr T. Das prähisorische Siedlungsplateau Dzedzwebi nahe Balitschi in Unterkartli // Gold und Wein: Georgiens älteste Schätze. – Frankfurt: Nünnerich-Asmus, 2010. – S. 150–157.

- Fazeli H. Chalcolithic Archaeology of the Qazvin Plain // Iran exhibition. – Bochum: Deutsches Bergbau-Museum, 2004. – P. 107–130.

- Majidzadeh Y. The Early Prehistoric Cultures of the central Plateau of Iran: An archaeological history of its development during the fi fth and fourth millennia BC: diss. – Chicago: The University of Chicago, 1979. – 500 p.

- Mаrro C., Bakhshaliev V., Ashurov S. Excavations at Ovçular Tepesi (Nahichevan, Azerbaidjan). First Preliminary Report: 2006–2008 Seasons // Anatolia Antiqua. – 2009. – Vol. XVII. – P. 31–87.

- Marro C., Bakhshaliyev V., Ashurov S. Excavations at Ovçular Tepesi (Nakhihichivan, Azerbaïdjan). Second preliminary report: 2009–2010 Seasons // Anatolia Antiqua. – 2011. – Vol. XIX. – P. 53–100.

- Sagona A. Rethinking the Kuro-Araxes genesis // Paleoorient. – 2014. – Vol. 40, iss. 2. – P. 23–46.

- Schmidt E.F. Tepe Hissar excavations, 1931. – Philadelphia: University of Pennsylvania, 1933. – 487 p. – (The Museum Journal; vol. 23, N 4).

- Schmidt E.F. Excavations at Tepe Hissar, Damghan. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1937. – XXI, 478 p.