"Клад литейщика" позднекротовской (черноозерской) культуры памятника Тартас-1 в лесостепной Барабе

Автор: Молодин В.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена «кладу литейщика», обнаруженному при раскопках грунтового могильника Тартас-1 в Барабинской лесостепи. Представлена характеристика кладов литейщиков как археологических объектов. Отмечено, что на территории Сибири клады встречаются крайне редко; поскольку полное описание таких находок отсутствует, подсчитать их общее количество невозможно. Определен состав «клада литейщика» некрополя Тартас-1 и описан контекст его обнаружения на территории могильника. Установлено, что «клад» располагался в прямоугольной яме, в непосредственной близости с погребениями позднекротовской (черноозерской) культуры. В заполнении ямы выявлены нижняя челюсть, часть лопатки и резец лошади, обломок ребра и фрагменты черепа коровы, а также обломки не менее чем трех сосудов. В состав «клада» входили 15 предметов: каменный абразив, костяной наконечник стрелы, 2 медных слитка, обломок браслета со спиралевидным окончанием, бронзовая игла, 6 «гофрированных» цилиндрических бусин и 3 бронзовых ножевидных подвески. В статье дается детальный анализ каждого из предметов, указываются их аналоги. Особое внимание уделено входившим в состав «клада» стандартным медным слиткам, которые использовались для хранения и транспортировки металла при торгово-обменных операциях. Сделано предположение, что металлические артефакты, входящие в состав «клада», являются «ремесленным» или «коммерческим» запасом для дальнейшей переработки. Выдвинута гипотеза о ритуальном характере клада. Установлено, что все изделия «клада литейщика» характерны для вещевого материала позднекротовской (черноозерской) культуры и датированы первой половиной - серединой IIтыс. до н.э.

Западная сибирь, барабинская лесостепь, эпоха бронзы, позднекротовская культура, могильник, клад

Короткий адрес: https://sciup.org/145145775

IDR: 145145775 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.3.079-086

Текст научной статьи "Клад литейщика" позднекротовской (черноозерской) культуры памятника Тартас-1 в лесостепной Барабе

Клады литейщиков являются одним из интереснейших и, в сущности, мало изученным типом археологических памятников. Впервые такие объекты были выделены в отдельную категорию Э. Шантром еще во второй половине XIX в. [Chantre, 1875–1876, р. 68]. В разработанных позже классификациях Ж. Дешле-та и Г. Чайлда они представлены как отдельный вид клада [Childe, 1930, p. 43–45]. Вопросов интерпретации кладов литейщиков в той или иной степени касались О.А. Кривцова-Гракова, В.С. Бочкарев, С. Хансен и др. исследователи [Кривцова-Гракова, 1955, с. 132–150; Семенов, 1977, с. 27–28; Бочкарев, 2002, с. 46–47; Hansen, 1994, p. 370–371].

Археологические объекты этого типа изучены слабо, несмотря на достаточно рано проявившееся к ним внимание. На территории Сибири «клады» встречаются крайне редко и ввиду отсутствия полного описания их общее количество неизвестно, поэтому «клад» бронзовых вещей, обнаруженный в ходе археологических исследований на территории некрополя Тар-тас-1, вызывает большой интерес.

Археологический контекст «клада»

«Клад» найден в яме № 109 [Молодин, 2006], которая имела форму вытянутого по линии СЗ – ЮВ прямоугольника с сильно скругленными углами (рис. 1, 1 ). Верхний край восточной стенки поврежден – здесь был кювет проходившей по территории памятника дороги XVIII–XX вв. Стенки ямы наклонные, дно чашевидное, плавно углубляющееся к центру. Размеры ямы по верхнему контуру 2,8 × 1,7 м, по нижнему – 2,30 × 1,18, глубина 0,83–0,96 м.

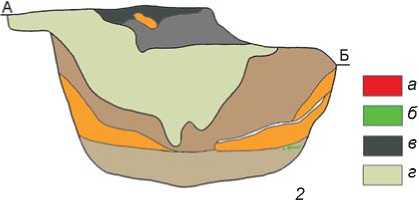

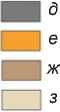

Отложения в яме имеют сложную стратиграфию, что свидетельствует о их постепенном накоплении (рис. 1, 2 ). В центральной части обнаружены: нижняя челюсть, часть лопатки и резец лошади, обломок ребра и фрагменты черепа коровы. Выявлены также обломки не менее чем трех сосудов (рис. 2), один из них находился в развале и прекрасно реконструируется (рис. 2, 2 ).

В северо-западном углу ямы в слое серой супеси на глубине 0,71 м от поверхности материка обнаружены 15 предметов, сосредоточенных в двух компактных кучках. Видимо, изначально они находились в какой-то несохранившейся емкости. Первое скопле- ние включало шесть изделий: каменный абразив, костяной наконечник стрелы, два медных слитка, обломок браслета со спиралевидным окончанием и иглу из бронзы (см. рис. 1, 4). Во второе скопление, расположенное чуть в стороне, входили выполненные из бронзы шесть «гофрированных» цилиндрических бусин и три ножевидные подвески.

Можно предположить, что яма № 109 планигра-фически была связана с несколькими позднекротов-скими (черноозерскими) погребениями; ее соорудили с ритуальными целями. Ближе всего к ней расположены погр. № 74 и 85, остальные могилы находятся в 10–15 м. Оба погребения разрушены еще в древности, однако они типичны для своего культурного образования.

В погребальном обряде кротовской и последующей позднекротовской (черноозерской) культуры могилам, сопровождающим яму, отводилась особая роль. Нередко в них помещали основную часть сопроводительного инвентаря, погребальной и жертвенной пищи. Это отмечено на всех крупных могильниках кротовской и позднекротовской (черноозерской) культур.

Определить культурную принадлежность рассматриваемого комплекса позволяет реконструируемый сосуд (см. рис. 2, 1 , 2 ). Это небольшая горшковидная плоскодонная емкость с четко выраженным ребром по тулову. По венчику и в придонной части сосуд украшен композицией в виде подтреугольных фестонов, по тулову – ромбами, выполненными грубыми вдавлениями гребенчатого штампа. Сосуд ассоциируется с андроновскими изделиями. Вместе с тем грубость исполнения не позволяет отнести его даже к поселенческой андроновской посуде, не говоря уже о ритуальной. Перед нами емкость, несомненно, имеющая отношение к посуде позднекротовской (черноозерской) культуры, захоронения которой хорошо известны в Прииртышье [Молодин, 2014]. К ближайшим аналогам рассматриваемого сосуда можно отнести некоторые емкости, обнаруженные на могильнике Черноозерье I в Среднем Прииртышье [Генинг, Стефанова, 1994, рис. 13, 1 ; 18, 1 ; 25, 2 ]. С анализируемым керамическим изделием имеет сходство и фрагмент придонной части другого сосуда, украшенной «гладкой качалкой» [Там же, рис. 4, 2 ].

Таким образом, рассматриваемый комплекс можно уверенно определить как позднекротовский (черноозерский). В пользу этого вывода свидетельствуют и входящие в него металлические предметы.

0 20 cм

■144

-724-84.

-73

-83

,-.-106

144Х

■160

-150

--106

•150

' -149

•148

153'

-1-107

-111

Рис. 1. Расположение «клада литейщика» в яме № 109.

1, 3 - план ямы; 2 - разрез ямы: а - керамика; б - бронзовые изделия; в - неоднородная мешаная темно-серая супесь; г - однородная рыхлая черная супесь; д - черная супесь; е - темно-серая супесь; ж - плотный серо-желтый суглинок; з - светло-серая супесь; 4 -«клад литейщика» (скопление № 1).

0 1 cм

Рис. 2. Развал ( 1 ) и реконструкция ( 2 ) сосуда № 1, фрагмент сосуда № 2 ( 3 ).

Описание и анализ предметов «клада»

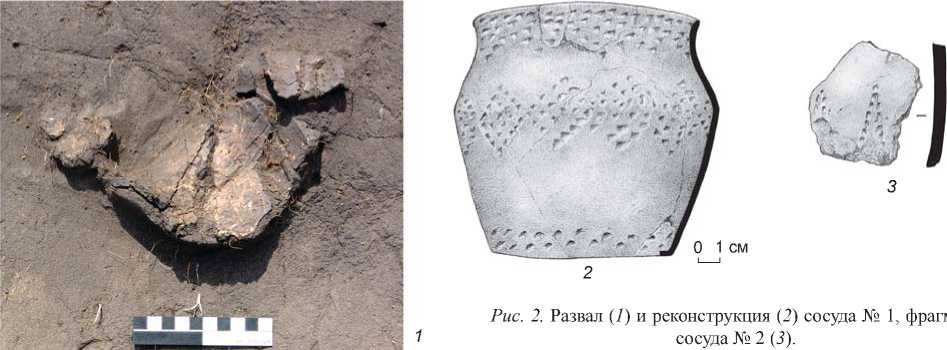

Значительный интерес представляют входившие в состав «клада» медные слитки. Слиток № 1 имеет форму дискообразной лепешки (рис. 3, 1 ). Его размеры 4,8 × 4,4 см, толщина у края слитка 0,5, в центре – 0,9 см; вес 88 г. На выпуклой поверхности изделия прослеживаются газовые раковины и отпечаток крупнозернистой формовочной массы (рис. 3, 1 , а ). На другой поверхности, слегка вогнутой в результате объемной усадки, имеются следы кристаллизации поверхностного натяжения жидкого металла. Хорошо заметна дендритная структура, характерная для застывания металла в открытой форме (рис. 3, 1 , б). По всей видимости, слиток был изготовлен в открытой рабочей камере в виде полусферического углубления. На то, что изделие отлито, а не сформировано в тигле, указывает застывший концевой поток металла, сохранившийся в газовой полости (рис. 3, 1 , а ).

Подобные изделия хорошо известны и считаются исследователями стандартными слитками, которые использовались для хранения и транспортировки металла при торгово-обменных операциях. В литературе их чаще всего называют plano-convex ingot (плосковыпуклый слиток) или bun-shaped ingot (булкообразный слиток) [Tylecote, 1987, p. 37, fig. 19; Авилова, Терехова, 2006, с. 153; Авилова, 2008, рис. 41, 1–18].

Слитки такого типа, встречающиеся на значительной территории Евразии, представляют широкий хронологический диапазон. Наиболее ранние образцы происходят с Ближнего Востока и датируются началом III тыс. до н.э. [Pigott, 1999]. В Анатолии они найдены в комплексах, датированных серединой III тыс. до н.э. (Махметлар) [Авилова, Терехова, 2006, с. 18–19, рис. 3, 1–18 ; Авилова, 2008, рис. 41, 1–18 ]. К этому же периоду относят подобные находки из Ирана [Tallon, 1987].

К концу бронзового века плосковыпуклые слитки распространились по всей Передней и Малой Азии [Tylecote, 1987, p. 194–209]. Такие предметы известны и на территории Киргизии [Кожомбердиев, Кузьмина, 1980, с. 141, 150, рис. 1, 14 ]. В Западной Европе

Рис. 3. Медные слитки из «клада».

1 - плосковыпуклый медный слиток № 1: а - газовая раковина и застывший концевой поток металла, б - дендритная структура поверхности слитка; 2 - слиток № 2 (литник): а - следы кристаллизации на конце потока металла.

они встречаются в Словакии, Венгрии и Центральной Франции [Mozsolics, 1985, Taf. 1, 1–3 ; 4, 2 ; 17, 1а , b ; Cordier, 2009, p. 331, fig. 250].

Часто слитки этого типа рассматриваются как продукты первичной выплавки, произведенной на месте добычи металла. Например, на Южном Урале они найдены в районе Каргалинского горно-металлургического центра [Черных, 2007, с. 108, рис. 7, 8 ]. С этим же центром связывают семь крупных плосковыпуклых слитков, обнаруженных в Оренбургской обл., два из них относят предположительно к андроновской (алакульской) культуре [Пазухин, 1969, с. 239, 244, рис. 1–7].

Плосковыпуклые слитки с территории Сибири представлены в основном случайными находками, которые входят в состав слабо документированных музейных коллекций, сформированных еще в конце XIX – начале XX в. Например, несколько таких изделий хранится в Минусинском музее [Сунчугашев, 1975, с. 123–124, рис. 49]. Все они относятся к материалам, собранным в районах древних горных выработок, и не датированы.

Нахождение плосковыпуклого слитка в закрытом, хорошо датированном комплексе позволяет предположить, что стандартные слитки этого типа в Центральной Барабе получили распространение достаточно рано: не позднее первой половины – середины II тыс. до н.э. Причем наличие форм для отливки мелких слитков этого же типа на целом ряде поселений предшествующей кротовской культуры не позволяет считать тартасскую находку однозначно импортной [Молодин и др., 2012, с. 116–118, рис. 13, 14 ]. Видимо, включение населения Барабы в дальние товарообменные операции, связанные с доставкой цветного металла, который составлял основу экономики бронзового века, способствовало распространению стандартных слитков наиболее популярной формы.

Следует отметить, что в кротовской культуре был известен и другой тип распространенных на востоке слитков – в виде круглого или полукруглого в сечении стержня (см.: [Авилова, 2008]). Формы для изготовления таких изделий обнаружены на поселениях кротовской культуры [Молодин, 1977, табл. LXI, 1 , 2 ], а также в погребальном комплексе позднекротовской (черноозерской) культуры могильника Сопка-2/5 [Мо-лодин, 1985, рис. 28, 5 ].

Слиток № 2 представляет собой литник, состоящий из двух заполненных металлом литейных чаш с рассекателем и двумя стояками (рис. 3, 2 ). Вес слитка 56 г. Литейные чаши имеют вид овальных воронок. На их поверхности хорошо заметны следы кристаллизации пленки натяжения жидкого металла.

Первая литейная чаша размерами (по верхнему краю) 3,0 × 1,2 см, высотой 1 см переходит в щелевидный стояк шириной 1,5 и толщиной 0,15 см; на внешней поверхности канала прослеживается рельефный валик стенки рабочей камеры. Вторая чаша размерами 3,1 × 1,4 см, высотой 1 см переходит в щелевидный канал стояка шириной 2,1 и толщиной 0,15 см.

В процессе заливки металл застыл в движении, на что указывают следы кристаллизации на концах остановившихся потоков в обоих каналах стояков (рис. 3, 2 , а ). Брак, видимо, вызван недостаточным нагревом заливаемого металла. С учетом угла схождения стенок отливки можно предположить, что мастер пытался изготовить клиновидное орудие высотой 9,2 см с втулкой шириной 3,2 и длиной не менее 4 см (рис. 3, 2 ). Судя по параметрам, предполагалось создать кельт. По верхнему краю втулки орудие должен был украшать рельефный валик, остатки которого можно проследить на бракованной отливке.

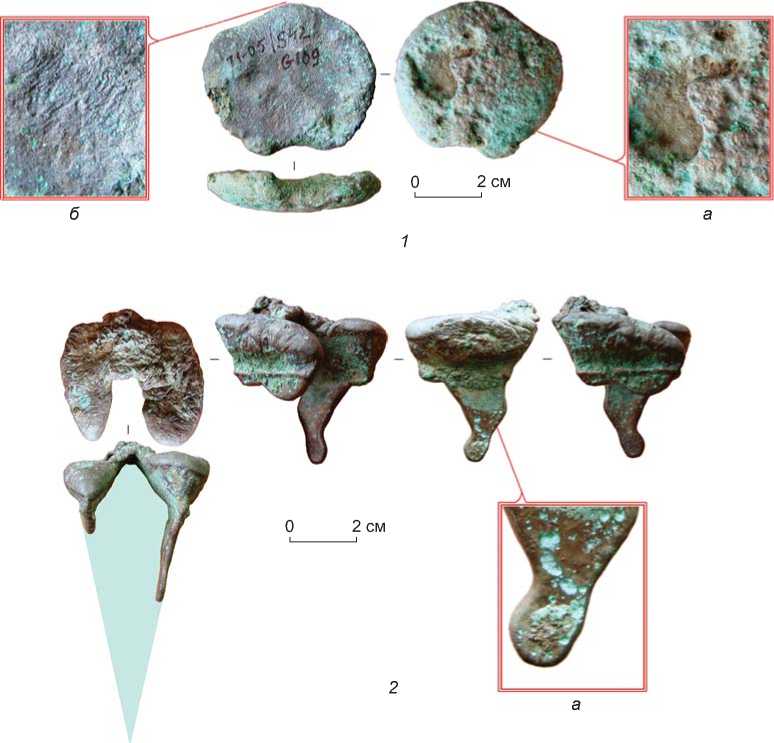

«Гофрированные» бусины в комплексе представлены 6 экз. (рис. 4, 6 ). Находки такого типа встречаются на всей территории распространения андронов-ской культуры и датируются чаще всего временем ее существования [Демин, Запрудский, Ситников, 2011, с. 42, 54, рис. 11, 6 , 11 , 15 , 19 ; 16, 14 , 15 ].

Игла круглая в сечении, с ушком на конце, слегка уплощенном ковкой (рис. 4, 5 ). Имеет следы длитель-

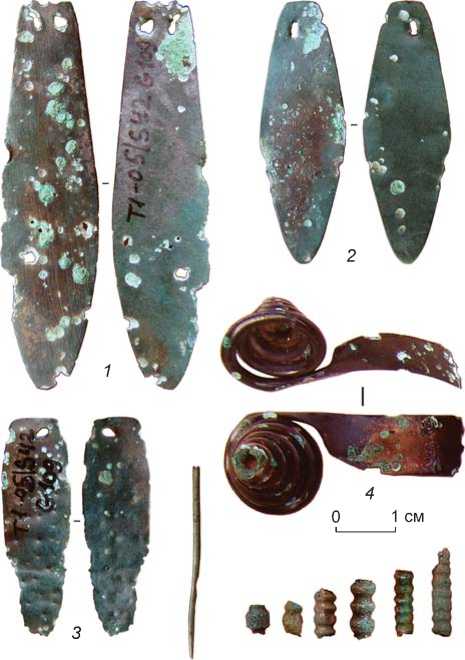

Рис. 4. Бронзовые изделия из «клада литейщика».

1–3 – ножевидные подвески; 4 – обломок браслета с конусовидным окончанием; 5 – игла; 6 – бусины.

ного использования; поверхность залощена, острие и верхняя часть ушка обломаны. Диаметр иглы 1, длина сохранившейся части 3,3 см. Подобные изделия бытовали на очень широкой территории продолжительное время. В Центральной Барабе они найдены как в кротовских погребениях могильника Сопка-2/4Б, В, так и на андроновских (федоровских) памятниках Абрамово-4 и Погорелка-1 [Молодин, 1985, с. 64, 104; Наглер и др., 2012, с. 51, рис. 1, 6 ].

Обломок браслета представляет собой намеренно отломленное от основной части коническое спиралевидное окончание (рис. 4, 4 ). Подобные браслеты обнаружены в позднекротовских (черноозерских) погребениях могильника Сопка-2/5 [Молодин, 2014] и памятника Тартас-1 [Молодин и др., 2006, с. 423–424, рис. 1]. Следует иметь в виду, что нахождение подобных украшений в позднекротовских комплексах обусловлено влиянием со стороны андроновских популяций: украшения этого типа характерны для их этнографического костюма [Молодин, 2014]. По мнению некоторых исследователей, такие браслеты относятся к андроновской (федоровской) культуре, хотя их находили на алакульских и петровских памятниках [Аванесова, 1991, с. 69; Виноградов, 2011, рис. 52, 17–19 ; Демин, Запрудский, Ситников, 2011, с. 55]. Известны они и на позднекротовских (черноозерских) памятниках Прииртышья [Генинг, Стефанова, 1994, рис. 8, 5 ].

Украшения этого типа наибольшее распространение получили на территориях, находящихся к западу и юго-западу от месторасположения изучаемого нами объекта. Они найдены на ряде андроновских памятников Северного Казахстана [Сорокин, 1960, табл. XL, 1–4 ; XLII, 14 , Ермолаева, 2001, с. 105, рис. 3], Алтая [Демин, Запрудский, Ситников, 2011, с. 44–45, 55–56, рис. 7, 1–3 ; Зимина, Адаменко, 1963, с. 58, рис. 3, 3 ], Среднего Прииртышья и Южного Зауралья [Кривцова-Гракова, 1948, с. 109, 111, рис. 37, 1 , 2 , 4 ].

Браслеты с коническим спиралевидным концом чаще всего датируют первой половиной – серединой II тыс. до н.э. [Ковтун, 2014, с. 30]. Радиоуглеродные даты для андроновских памятников юга Западной Сибири, содержащих подобные украшения, также укладываются в интервал XVIII–XIV вв. до н.э. [Кирюшин и др., 2007, с. 256–258].

Ножевидные подвески представлены 3 экз. Они различаются по размерам, форме и орнаментации. Первая (самая крупная) подвеска лавролистной формы (рис. 4, 1 ). Ее длина 7,1, максимальная ширина 1,6 см. В верхней части имеются два сквозных отверстия: круглое диаметром 0,2 и овальное размерами 0,3 × 0,1 см. Отверстия пробиты с оборотной стороны тонким и круглым в сечении инструментом. Образовавшийся вокруг отверстия ободок зачищен абразивом. На лицевой поверхности прослеживаются следы грубой шлифовки в виде длинных и глубоких продольных царапин.

Вторая подвеска ромбовидной формы (рис. 4, 2 ). Ее длина 4,6, наибольшая ширина 1,5 см. У верхнего края имеются два отверстия: круглое диаметром 0,1 и овальное размерами 0,3 × 0,1 см. Отверстия пробиты с лицевой стороны, образовавшийся вследствие этого ободок прокован. Лицевая поверхность отшлифована.

Третья подвеска лавролистной формы орнаментирована рядами паусонных вдавлений (рис. 4, 3 ). Ее длина 4, ширина 1,2 см. У верхнего края имеется овальное отверстие размерами 0,25 × 0,15 см. Отверстие, как и орнамент, сделано с помощью тонкого квадратного в сечении инструмента. Украшение с лицевой и оборотной стороны было отшлифовано после нанесения орнамента, поэтому все углубления и вмятины остались необработанными.

Таким образом, все подвески различаются по форме, отделке и манере исполнения. Они изготовлены с использованием разных инструментов при выполнении одних и тех же производственных операций. В состав «клада» подвески попали, вероятно, из различных комплектов, созданных разными мастерами.

Подвески описанного типа довольно часто встречаются на позднекротовских (черноозерских) памятниках Барабы [Молодин, 2014], однако они более характерны для андроновской (фёдоровской) культуры, в материалах которой представлены очень широко [Молодин, 1985, рис. 54, 22 , 25 ; Демин, Запрудский, Ситников, 2011, с. 38–39, рис. 16, 3–7 ; 20, 3 ; Кривцова-Гракова, 1948, рис. 39; Сорокин, 1960, табл. X, 1–4 ]. Подобные подвески находят, как правило, на памятниках, расположенных к западу от Барабы; на территории к востоку они обнаружены на могильнике Еловка-2 [Матющенко, 2004, с. 42, рис. 43, 2, 12 ]. Уже приходилось отмечать, что украшения этого вида, как и характерные браслеты, попали к носителям позднекротовской культуры еще на ее раннем этапе, благодаря торговым контактам с соседними андронов-скими (фёдоровскими) племенами [Молодин, 2014].

Ко стяной наконечник стрелы имеет квадратное в сечении ланцетовидное перо, плавно переходящее в черешок (рис. 5, 1 ). Кончик острия обломан. Длина сохранившейся части 10,2, ширина черешка 1 см. Перо в сечении размерами 0,9 × 1,2 см своеобразной формы. Аналогичные изделия имеются в захоронениях одиновской культуры с сейминско-турбинскими металлическими изделиями [Молодин, 2013, рис. 2, 1–3 ], а также в погребальных комплексах классической кротовской культуры памятника Соп-ка-2/4Б, В [Молодин, 1985, рис. 21, 1–9 ].

Точило представляет собой обломок слоистого мелкозернистого аркозового песчаника (рис. 5, 2 ). Имеет форму вытянутого сужающегося бруска со скругленными верхними боковыми гранями, уплощение которого параллельно слоистости слагающей

Рис. 5. Костяной наконечник стрелы ( 1 ) и точило ( 2 ).

его породы. Длина орудия 10, максимальная ширина 4 см. Оба его конца были отбиты еще в древности, видимо, первоначально изделие являлось частью более крупного предмета и только после повреждения стало использоваться в качестве абразива.

Заключение

«Клад» содержал комплекс изделий, характерных для вещевого материала позднекротовской (черноозерской) культуры. Его дата не вызывает сомнений: все датирующие вещи относятся к периоду от первой половины до середины II тыс. до н.э. Предварительные радиоуглеродные даты, полученные для могильника Тартас-1, также укладываются в интервал XVIII–XIV вв. до н.э. [Молодин и др., 2008; Молодин, Марченко, Гришин, 2011].

Бронзовые изделия комплекса предназначались для переплавки. Их общий вес составлял 162 г. Местное металлообрабатывающее производство от сырьевой базы отделяло значительное расстояние, что обусловливало необходимость организации доставки сырья. Система и характер снабжения отчасти реконструируются при анализе состава «клада» из ямы № 109. Он включает стандартный слиток, литник и лом изделий андроновского культурного круга. Состав «клада» указывает на связь литейного производства позднекротов-ского населения и обитателей территорий, расположенных к западу и юго-западу от Тартаса-1.

Металл доставлялся, вероятно, в стандартных слитках и в изделиях, что способствовало распространению вещей андроновских типов в кротовской среде, прежде всего среди самих литейщиков. Подтверждением этого предположения можно считать нахожде- ние в погребении литейщиков могильника Тартас-1 сразу трех браслетов с конусовидным окончанием.

Непросто определить назначение «клада». По условиям и месту залегания предметов «клад» может рассматриваться как ритуальный, однако по составу (слитки и металлический лом) он ассоциируется с «ремесленным» или «коммерческим» запасом, предназначенным для дальнейшей переработки. Видимо, предполагалось, что именно таким образом владелец «клада» будет использовать его в потустороннем мире.

Список литературы "Клад литейщика" позднекротовской (черноозерской) культуры памятника Тартас-1 в лесостепной Барабе

- Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР (по металлическим изделиям). -Ташкент: Фан, 1991. -202 с.

- Авилова Л.И. Металл Ближнего Востока. Модели производства в энеолите, раннем и среднем бронзовом веке. -М.: Памятники ист. мысли, 2008. -226 с.

- Авилова Л.И., Терехова Н.Н. Стандартные слитки металла на Ближнем Востоке в эпоху энеолита -бронзового века//Археология и естественнонаучные методы. -М.: Наука, 2006. -С. 14-33. -(КСИА; № 220).

- Бочкарев В. С. Проблема интерпретации европейских кладов металлических изделий эпохи бронзы//Клады: состав, хронология, интерпретация. -СПб.: СПб. гос. ун-т, 2002. -С. 46-54.

- Виноградов Н.Б. Степи Южного Урала и Казахстана в первые века II тыс. до н.э. (памятники синташтинского и петровского типа). -Челябинск: Абрис, 2011. -175 с.