Клад наконечников копий сейминско-турбинского типа на памятнике Сяванган, провинция Хэнань, Китай

Автор: Молодин В.И., Кудинова М.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены новые данные о находках бронз сейминско-турбинского типа на территории центрального Китая. Клад бронзовых наконечников копий (4 экз.) обнаружен на многослойном памятнике Сяванган вблизи дер. Хэбацунь пос. Шэнвань уезда Сичуань городского округа Наньян пров. Хэнань. Выявлено, что найденные изделия представляли собой полуфабрикаты с нераскованной боевой частью. По своим характеристикам наконечники близки к сейминско-турбинским копьям с крюком, принадлежащим к разряду КД-10 по классификации Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых. По данным авторов раскопок, яма, в которой найден клад, относится к позднему этапу позднего периода культуры хэнаньского варианта луншаньской культурной общности. В других объектах на памятнике, отнесенных к этому же этапу, обнаружены типичная луншаньская керамика и костяные наконечники стрел с упором, представленные на территории Западной Сибири в тех же комплексах, что и сейминско-турбинские предметы. Приводятся данные о результатах естественнонаучных анализов наконечников копий. В частности, рентгенографическое исследование показало, что на поверхности одного из изделий имеется сложный геометрический орнамент, его семантика и техника нанесения требуют дальнейшего изучения. Предполагается, что происхождение сейминско-турбинского феномена можно связать с территорией Синьцзяна, откуда миграционные волны направились в разных направлениях: на север по р. Иртыш в лесостепной пояс, а затем на запад и восток, а также в восточном направлении до региона Центральной равнины в Китае.

Китай, бронзовый век, сейминско-турбинский феномен, бронзовые наконечники копий, костяные наконечники стрел

Короткий адрес: https://sciup.org/145146458

IDR: 145146458 | УДК: 903.05(510) | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0630-0637

Текст научной статьи Клад наконечников копий сейминско-турбинского типа на памятнике Сяванган, провинция Хэнань, Китай

Проблема генезиса и развития сейминско-тур-бинского культурного феномена до сих пор остается одной из важнейших в археологии бронзового века Евразии. Появление на территории Китая ряда случайных находок предметов сейминско-турбин-ского облика привлекло пристальное внимание как китайских, так и зарубежных (в т.ч. российских) специалистов; этой проблеме посвящен значительный массив научных трудов [Wagner, 2001; Моло-дин, Комиссаров, 2001; Mei Jianjun, 2003a; 2003b; Гао Цзянтао, 2015; Линь Мэйцунь, 2015; 2016; Лю Жуй, Гао Цзянтао, Кун Дэмин, 2015; Лю Сян, 2021; 2022; Lin Meicun, Liu Xiang, 2017; Молодин, Комиссаров, Ван Пэн, 2017; Молодин, 2019; Сайима-ту-эрбиньно…, 2019; Кузьминых, 2019; и др.]. Однако в силу языкового барьера, многие работы, изданные в Китае, пока недоступны отечественным исследователям. Поэтому особенно актуальным представляется введение в научный оборот новейших источников по сейминско-турбинским бронзам, полученным на территории Китая, в том числе клада наконечников копий сейминско-турбинского типа, обнаруженного на памятнике Сяванган в центральном Китае.

Материалы

Сяванган – многослойный археологический памятник, расположенный на южном берегу излучины р. Даньцзян к северо-востоку от дер. Хэбацунь пос. Шэнвань уезда Сичуань городского округа На-ньян пров. Хэнань. Памятник исследуется с 1971 г. и включает разновременные поселенческие, погребальные и культовые комплексы, датируемые в диапазоне от среднего неолита (яншаоская культурная общность, ок. 5000 л. до н.э.) до раннего железного века (эпоха Хань, 206 до н.э. – 220 н.э.), а также отдельные погребения и хозяйственные ямы эпох Сун (960–1279) и Мин (1368–1644). Общая площадь памятника составляет ок. 6000 м2, из них раскопано 5300 м2 [Сичуань…, 2020, с. 3–4].

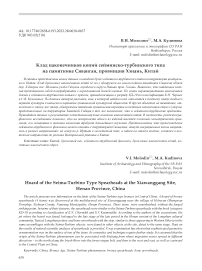

На памятнике ярко представлены материалы луншаньской культурной общности (финальный неолит, ок. 2100–1800 л. до н.э.). К их числу принадлежит исследованное в 2008–2009 гг. поселение, располагавшееся на возвышенности у реки, что типично для луншаньских поселенческих памятников. В составе данного комплекса изучена яма T2H181 округлой формы, диаметр – 115 см, максимальная глубина – 50 см. В заполнении отчетливо выделяются два слоя: нижний представляет собой однородную пепельно-серую почву, верхний – смесь комков твердого грунта, обожжен- ной почвы и камней. На дне ямы найдены четыре бронзовых наконечника копий, в силу неких обстоятельств оказавшихся соединенными друг с другом. Из них три остриями ориентированы на запад, одно – на восток (рис. 1, 1). Кроме того, в яме обнаружено незначительное количество фрагментированной яншао ской и луншаньской керамики. Размеры фрагментов не позволяют установить формы сосудов, к которым они принадлежали, однако их положение в яме свидетельствует о том, что яма была врезана в культурные слои более ранних эпох. По-видимому, клад был преднамеренно помещен в яму, а затем надежно «запечатан» с помощью комков жженой почвы и камней [Сичуань…, 2020, с. 195–196].

Все четыре изделия сходны по размерам и внешнему облику. Это длинные наконечники копий с широким пером и закругленным острием, в центральной части пера выделен ромбический в сечении стержень, «вилка» отсутствует. Под пером находится крюк, с противоположной стороны от крюка на втулке имеется боковое ушко. Устье втулки украшено пояском из трех выпуклых линий, еще две линии опоясывают втулку у основания пера (рис. 1, 2 , 3 ). Поскольку наконечники были обнаружены как бы склеившимися между собой, удалось установить точные размеры только для двух экземпляров. Копье 1: общая длина составляет 36,6 см, максимальная ширина пера – 12,7 см, максимальная толщина пера – 2 мм, диаметр втулки – 3,7 см, максимальная ширина крюка – 1,8 см; перо согнуто (рис. 1, 3 ). Копье 2: общая длина изделия – 37 см, максимальная ширина пера – 12,7 см, максимальная толщина пера – 2 мм, диаметр втулки – 3,6 см, максимальная ширина крюка – 1,8 см [Там же, с. 324–327]. Предметы, несомненно, представляют собой полуфабрикаты с нераскованной боевой частью. По своим морфологическим характеристикам сяванганские наконечники близки к сейминско-турбинскими копьям с крюком, принадлежащим к разряду КД-10 по классификации Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых [1989, с. 67]. Основные отличия заключаются в отсутствии вильчатого стержня, а также в расположении крюка и бокового ушка на втулке: на классических сейминско-турбинских образцах крюк всегда расположен на той же стороне, что и ушко, а на копьях из Сявангана крюк и ушко находятся на разных сторонах втулки. По этим признакам данные образцы сходны с большинством наконечников копий сейминско-турбинского облика, найденных на территории Китая (см.: [Гао Цзянтао, 2015; Lin Meicun, Liu Xiang, 2017]).

Яма T2H181 относится к позднему этапу позднего периода культуры хэнаньского варианта лун-шаньской культурной общности, для которого на

Рис. 1 . Наконечники копий сейминско-турбинского типа, найденные на памятнике Сяванган.

1 – яма T2H181 (план и разрезы); 2 – соединенные друг с другом наконечники 2–4; 3 – наконечник копья 1 (по: [Сичуань…, 2020, с. 196,

325, 326]).

памятнике было получено две радиоуглеродные даты (по костям человека): 3556 ± 26 л.н. (1945– 1881 кал. л. до н.э.) и 3629 ± 27 л.н. (2027–1954 кал. л. до н.э.) [Сичуань…, 2020, с. 325, 353]. Соответственно клад с копьями также предлагается датировать приблизительно 1800 л. до н.э. [Лю Юй и др., 2020, с. 599].

Рядом с ямой, в которой был найден клад, расположены два луншаньских жилища (одно из них (T3FJ2) отно сится к раннему этапу среднего периода, другое (T2FJ1) – к раннему этапу позднего периода хэнаньского луншаня); а также несколько возможно синхронных кладу безынвентарных погребений детей и младенцев в урнах и несколько хозяйственных ям, датируемых тем же этапом, что и яма T2H181. В этих ямах найдена типичная луншаньская керамическая посуда: триподы, круглодонные горшки, чаши с крышками, миски. Кроме того, наряду с характерной луншаньской керамикой, в объектах представлена серия предметов, имеющих параллели в культурах ранней развитой бронзы Западной Сибири (в елунинской и кротов-ской культурах), а именно, костяные наконечники стрел с упором. Подобные наконечники стрел на территории Западной Сибири встречаются в тех же комплексах, что и сейминско-турбинские предметы [Кирюшин, Грушин, Тишкин, 2010, с. 559, рис. 4; Молодин, Гришин, 2016, с. 267, рис. 421, 8–11 ].

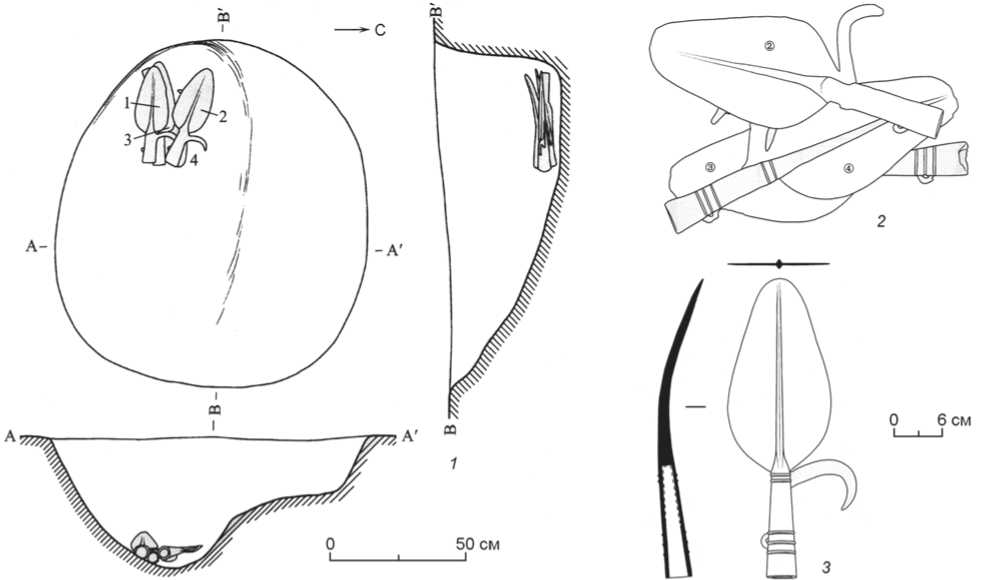

Наконечники копий, обнаруженные в Сявангане, были тщательно изучены китайскими специалистами с применением различных естественнонаучных методов и технических средств. Была предпринята попытка датировать предметы радиокарбонным методом (по остаткам древесного тлена, сохранившегося на поверхности пера и втулки), однако ее нельзя признать удачной, так как из-за плохой сохранности и загрязнения образцов полученные даты значительно расходятся как между собой, так и с имеющимися типологической, стратиграфической и радиоуглеродной датировками объектов данного культурного слоя. Значительно более интересные результаты дало рентгенографическое исследование трех склеившихся наконечников копий, благодаря которому выяснилось, что поверхность одного из изделий была украшена сложным геометрическим орнаментом (рис. 2). Для определения химического состава сплава и технологии изготовления предметов были проведены металлографический, рентгенофлуоресцентный анализ, рентгеноспектральный микроанализ и элементный анализ методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, показавшие, что наконечники отлиты из меди с примесями мышьяка, сурьмы, олова, висмута, свинца, цинка, железа и других элементов в малых и микродозах, что свидетельствует об их естественном происхождении. Аналогичный

Рис. 2 . Рентгенограмма наконечников копий.

1 – общий вид трех наконечников; 2 – деталь (по: [Лю Юй и др., 2020, с. 596]).

состав характерен для большинства сейминско-тур-бинских наконечников копий, найденных на территории Китая [Лю Юй и др., 2020, с. 589–600; Лю Жуй, Гао Цзянтао, Кун Дэмин, 2015].

Обсуждение

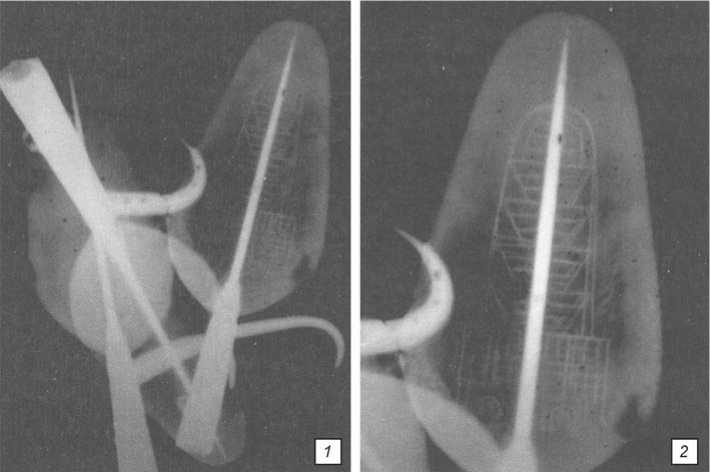

Ранее происхождение сейминско-турбинского феномена связывали с территорией Рудного Алтая или Забайкалья [Черных, Кузьминых, 1989]. В настоящее время происхождение сейминско-турбин-ских бронз связывается Е.Н. Черных и В.И. Моло-диным с территорией Синьцзяна [Черных, 2013; Молодин, 2015; Молоцзинь, 2019]. За последние годы там найдены не только наконечники копий, но и бронзовые кельты, кельты-лопатки, специфические ножи-кинжалы с металлической рукоятью (см.: [Молодин, 2015, 2019]). По-видимому, носители сейминско-турбинского феномена следовали по Иртышу на север, в лесостепную зону Прииртышья, оставив здесь серию ярких памятников, включающих Ростовку [Матющенко, Синицына, 1988] и могильник в районе Омска [Молодин, Нескоров, 2010], часть из них ушли на запад, где оставили такие памятники, как Сейма, Турбино, а часть направились на восток, о чем свидетельствуют находки классических кельтов сейминско-турбинского типа в Минусинской котловине [Леонтьев, Леонтьев, 2006].*

Можно предположить, что из Синьцзяна выплеснулась еще одна волна носителей этих бронз (копий, кельтов и кинжалов), а также, возможно, каменных жезлов, которые двинулись не только на север по р. Иртыш, но также и на восток, где осели в культурах луншаньской общности на Центральной равнине.

В настоящее время на территории Китая известно 17 бронзовых наконечников копий сеймин-ско-турбинского типа. Из них только шесть предметов получены в ходе научных раскопок: кроме четырех наконечников из Сявангана, это копье, обнаруженное на поселении Шэньна, пров. Цинхай, а также еще один более поздний наконечник копья, имеющий отдаленное сходство с сеймин-ско-турбинскими, найденный в позднешанском погребении М33 на могильнике Люцзячжуан (северный) в Аньяне, пров. Хэнань. Помимо этого, на том же памятнике Сяванган в ходе раскопок 1970-х гг. в слое, относимом к 3–4 периодам ся-ванганского типа культуры эрлитоу (сер. XVII – сер. XVI в. до н.э.), найден фрагмент бронзового крюка, а в слое, датированном ранним периодом эпохи Западного Чжоу (XI–X вв. до н.э.) – втулка бронзового наконечника копья с обломленным боковым ушком. Впрочем, эти находки едва ли представляют собой фрагменты сейминско-турбинских копий. Остальные изделия относятся к числу случайных находок и хранятся в Национальном музее Китая (1 экз.), Музее провинции Ганьсу (2 экз.), Музее провинции Шаньси (1 экз.), Музее декоративно-прикладного искусства провинции Шаньси (1 экз.), Историческом музее провинции Шэньси

Рис. 3 . Карта-схема распространения сейминско-турбинского транскультурного феномена.

1–3 – археологические памятники с находками наконечников копий сейминско-турбинского типа в Китае: 1 – Шэньна; 2 – Сяванган; 3 – Люцзячжуан (северный).

(1 экз.), Музее уезда Датун, пров. Цинхай (1 экз.), Музее Наньяна (3 экз.), Музее Чаояна (1 экз.) [Гао Цзянтао, 2015, с. 161–162; Lin Meicun, Liu Xiang, 2017; Лю Юй и др., 2020, с. 596–599]. Таким образом, на данный момент наконечники копий из Сявангана – самое дальнее надежное археологическое свидетельство распространения сейминско-турбинской традиции в юго-восточном от Синьцзяна направлении (рис. 3).

Заключение

Находка серии копий сейминско-турбинского типа на памятнике Сяванган имеет чрезвычайно важное значение. Перед нами очевидные полуфабрикаты, свидетельствующие, возможно, что их дооформление должно было совершиться здесь же представителями культуры хэнаньского варианта луншаньской общности. Таким образом, бронзы сейминско-турбинского типа встречались у носителей различных культур, как и на севере Евразии периода ранней – развитой бронзы.

По-видимому, есть все основания предполагать, что центром формирования бронз сейминско-тур-бинского типа являлся Синьцзян, откуда носители феномена под действием каких-то серьезных 634

причин (вероятно, аридизации?) были вынуждены совершать миграции в двух направлениях. Во-первых, на север вниз по Иртышу; во-вторых, на восток, оставляя в различных культурах на территории Китая бронзовые наконечники копий и кельты сейминско-турбинского типа, цельнолитые бронзовые кинжалы и каменные скипетры.

В заключение уме стно отметить, что особый интерес представляет наконечник с выявленным в результате рентгенографии орнаментом. Однако его анализ требует специального подхода в рамках будущих исследований.

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0006 «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи».

Список литературы Клад наконечников копий сейминско-турбинского типа на памятнике Сяванган, провинция Хэнань, Китай

- Гао Цзянтао. Шилунь Чжунго цзиннэй чутудэ сайима-туэрбиньно ши даогоу тунмао (Предварительное обсуждение бронзовых копий с перевернутым крюком сейминско-турбинского типа, найденных в пределах Китая) // Наньфан вэньу (Памятники культуры Южного Китая). – 2015. – № 4. – С. 160–168 (на кит. яз.).

- Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П., Тишкин А.А. Елунинская культура бронзового века в Обь-Иртышском междуречье // На пути открытия цивилизации. Сб. ст. к 80-летию В.И. Сарианиди. Тр. Маргианской археологической экспедиции. – СПб.: Алетейя, 2010. – С. 552–566.

- Кузьминых С.В. Сейминско-турбинский транскультурный феномен: формирование, развитие и исторические судьбы // Мобильность и миграция: концепции, методы, результаты: мат-лы V Междунар. Симпозиума «Мобильность и миграция: концепции, методы, результаты» (Денисова пещера (Алтай, Россия), 19–24 августа 2019 г.). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – С. 89–103.

- Леонтьев Н.В., Леонтьев С.Н. Материалы эпохи бронзы Казыро-Кизирского междуречья // Окуневский сборник 2. Культура и ее окружение. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. гос. ун-та, 2006. – С. 228–234.

- Линь Мэйцунь. Сайима-туэрбиньно вэньхуа цзай Чжунго (Сейминско-турбинская культура в Китае) // Каогу юй вэньу (Археология и памятники культуры). – 2016. – № 2. – С. 94–101 (на кит. яз.).

- Линь Мэйцунь. Сайима-туэрбиньно вэньхуа юй шицянь Сыоучжилу (Сейминско-турбинская культура и доисторический Шелковый путь) // Вэнь (Памятники культуры). – 2015. – № 10. – С. 49–63 (на кит. яз.).

- Лю Жуй, Гао Цзянтао, Кун Дэмин. Чжунго соцзянь сайима-туэрбиньно ши даогоу тунмаодэ хэцзинь чэнфэнь (Состав сплавов бронзовых наконечников копий с крюками сейминско-турбинского типа, найденных в Китае) // Вэньу (Памятники культуры). – 2015. – № 10. – С. 77–85 (на кит. яз.).

- Лю Сян. Оуя цаоюань шуцюн тунци чжуцзао цзишу циюань юй чуаньбо (Возникновение и распространения технологии литья бронзовых втульчатых изделий в степях Евразии) // Каогу (Археология). – 2022. – № 3. – С. 83–91 (на кит. яз.).

- Лю Сян. Сайима-туэрбиньно ицунь фасянь юй янь-цзю (Открытие и исследование сейминско-турбинских памятников) // Сиюй яньцзю (Исследования Западного края). – 2021. – № 1. – С. 129–140 (на кит. яз.).

- Лю Юй, Гао Цзянтао, Лю Цзяньюй, Чэнь Куньлун, Ли Яньсян, Чэнь Цзяньли, Хэ Ну, Чжоу Вэй. Сичунь Сяванган ичжи чуту сайима-туэрбиньно ши даогоу тунмаодэ кэсюэ фэньси (Научный анализ бронзовых наконечников копий с крюком сейминско-турбинского типа, найденных на памятнике Сяванган в уезде Сичуань) // Сичуань Сяванган: 2008–2010 нянь каогу фацзюэ баогао (Памятник Сяванган в уезде Сичуань: отчет об археологических раскопках 2008–2010 гг.). – Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2020. – Т. 2. – С. 589–602 (на кит. яз.).

- Матющенко В.И., Синицына Г.В. Могильник у деревни Ростовка вблизи Омска. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1988. – 135 с.

- Молодин В.И. Кельты сейминско-турбинского типа из Синьцзяна (материалы к учебному курсу «Археология Сибири эпохи бронзы») // Вестн. Новосиб гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2019, Т. 18, № 3: Археология и этнография. – С. 9–16.

- Молодин В.И. Феномен бронзовых кинжалов из погребальных комплексов кротовской культуры (хронология, территория, истоки) // Вестн. Кемеров. гос. ун-та. – 2015. –Т. 6. – № 2. – С. 97–107.

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. 4. Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов кротовской культуры. – 452 с.

- Молодин В.И., Комиссаров С.А. Сейминское копье из Цинхая // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – Т. 7. – С. 374–381.

- Молодин В.И., Комиссаров С.А., Ван Пэн. Бронзовые наконечники копий сейминско-турбинского типа из Китая // Тр. V (XXI) Всерос. археологического съезда в Барнауле – Белокурихе: сб. науч. ст.: в 3 т. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2017. – Т. I. – С. 304–307.

- Молодин В.И., Нескоров А.В. Коллекция сейминско-турбинских бронз из Прииртышья (трагедия уникального памятника – последствия бугровщичества XXI века) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 3. – С. 58–71.

- Молоцзинь V.I. /Молодин В.И./ Сайима-туэрбиньно сяньсян цзи ци цзай Чжунъядэ бяосянь (Сейминскотурбинский феномен и его проявления в Центраьной Азии) // Сайима-туэрбиньно вэньхуа юй шицянь Сычоучжилу (Сейминско-турбинская культура и доисторческий Шелковый путь). – Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ, 2019. – С. 303–333 (на кит. яз.).

- Сайима-туэрбиньно вэньхуа юй шицянь Сычоучжилу / Линь Мэйцунь чжубянь (Сейминско-турбинская культура и доисторческий Шелковый путь / гл. ред. Линь Мэйцунь). – Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ, 2019. – 336 с. (на кит. яз.).

- Сичуань Сяванган: 2008–2010 нянь каогу фацзюэ баогао (цюань сань цэ) / Гао Цзянтао чжубянь (Памятник Сяванган в уезде Сичуань: отчет об археологических раскопках 2008–2010 гг.. В 3 т. / гл. ред. Гао Цзянтао). – Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2020. – Т. 1. – 356 с. (на кит. яз.).

- Черных Е.Н. Культуры номадов в мегаструктуре Евразий ского мира. – М.: Языки славянской культуры, 2013. – Т. 1. – 369 с.

- Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). – М.: Наука, 1989. – 320 с.

- Lin Meicun, Liu Xiang. The origins of metallurgy in China // Antiquity. – 2017. – Vol. 91, iss. 359. – E6.

- Mei Jianjun. Cultural Interaction between China and Central Asia during the Bronze Age // Proceedings of the British Academy. – 2003a. – N 121. – P. 1–39.

- Mei Jianjun. Qijia and Seima-Turbino: The Question of Early Contacts Between Northwest China and the Eurasian Steppe // Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities. – 2003b. – N 75. – P. 31–54.

- Wagner M. Kayue – ein Fundkomplex des 2. Jahrtausends v. Chr. am Nordwestrand des chinesischen Zentralreiches // Migration und Kulturtransfer: der Wandel vorder- und zentralasiatischer Kulturen im Umbruch vom 2. zum 1. vorchristlichen Jahrtausend: Akten des Internationalen Kolloquiums, Berlin, 23. bis 26. November 1999. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte. Band 6. – Bonn: Habelt, 2001. – S. 37–56. Abb. 15–3.