Клад, обнаруженный на р. Уйбат (Минусинская котловина)

Автор: Кунгурова Н.Ю., Оборин Ю.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 (54), 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья вводит в научный оборот новый материал - клад, обнаруженный на р. Уйбат. Он включает серии предметов, относящихся ко второму этапу тесинской культуры. Изделия из железа и бронзы имеют аналогии с датируемыми II в. до н.э. -1 в. н.э. материалами, в т.ч. из кладов и погребений Хакасии и Алтая. Здесь встречены редкие экземпляры, позволяющие расширить представления о материальной культуре населения.

Клад, проушный топор, зеркало, ложечковидные застежки, железный кинжал, решетчатые пластины, архар, тесинский этап тагарской культуры, хунну, период воюющих царств

Короткий адрес: https://sciup.org/14522973

IDR: 14522973 | УДК: 903.8

Текст научной статьи Клад, обнаруженный на р. Уйбат (Минусинская котловина)

Река Уйбат протекает по южной части Минусинской котловины и впадает в р. Абакан – левый приток Енисея. Она знаменита своими древностями: курганами и каменными оградками, стелами, наскальными надписями и рисунками, каменными скульптурами, барельефными окуневскими личинами, оленными камнями, скрывает еще много нераскрытых тайн. Одной из важных категорий памятников древних эпох являются вещевые клады. В верховьях Енисея их находили и раньше: Аскыров-ский ханьского времени (I в. до н.э. – I в. н.э.), зарытый в двух местах кургана [Вадецкая, 1999, с. 72; Кызла-сов, 1960, с. 163]; Новопятницкий тагарский у с. Ново-пятницкого Уярского р-на Красноярского края; Ишимский с тагарскими, таштыкскими, кулайскими вещами у д. Ишимки, к северу от г. Ачинска [Ермолаев, 1914]; Косогольский клад тагарских и хуннских предметов числом не менее 300 [Нащёкин, 1967, с. 163–165]; Знаменский, захороненный возле ограды тагарского кургана у с. Знаменка; Язиевский с бронзовыми изделиями разных эпох у г. Саяногорска (бывшее с. Означное).

В большинстве найденных кладов вещевые комплексы хронологически неоднородны и датировались в пределах одного-двух веков. Возраст части вещей, например топоров, «пешней», тесел, не был установлен, либо они отнесены к средневековью. Не ясны цели формирования кладов и происхождение наборов вещей. Неоднократно высказывалось мнение о том, что предметы оставлены мастерами для их последующей переплавки либо переделки [Степная полоса..., 1992, с. 230].

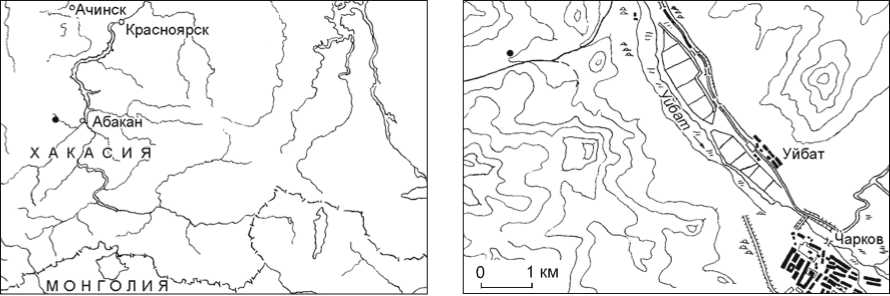

В 2011 г. был случайно обнаружен еще один клад бронзовых и железных вещей. Он является ценным дополнением в категории таких памятников в долине Енисея. Клад найден в пади Харасуг на правобережье р. Уйбат в 7 км к северо-западу от пос. Чаркова Республики Хакасии (рис. 1). Тайник был устроен под камнем в подножии невысокого холма.

Предметы из Уйбатского кладаи их культурно-хронологические параллели

Предметы клада были компактно уложены один слой на другой: железные внизу, бронзовые сверху. Всего насчитали 141 изделие (рис. 2). Бронзовые предметы: 10 целых зеркал и один фрагмент китайского зеркала,

а место обнаружения клада б

Рис. 1. Расположение места нахождения клада ( а ) и план этой местности ( б ).

0 10 cм

^/ L ^^

*Ц^ ^^^ ^ j ооо

ВП№

X® О Ой О И © 0°ооооО

Рис. 2. Предметы клада.

21 кольцо от упряжи, 16 пронизей для ремней, 2 ременные обоймы, 3 варворки, 10 круглых бляшек, 16 ложечковидных застежек, 2 пряжки, распределитель ремней, s-образная псалия, обломки решетчатых пластин и фрагмент ажурной бляхи. Изделия из железа: 11 серповидных ножей, 6 топоровидных инструментов, 21 железное кольцо, 2 пары сцепленных кольчатых удил, 3 кинжала, нож, s-образная псалия, 5 инструментов различного назначения, фрагментированные наконечники стрел. Это не случайно собранные предметы, а комплекс, состоящий из определенных категорий изделий. Обычно клад разновременных вещей датируется по самым поздним образцам. Следуя этому принципу, мы попытались определить культурную принадлежность и время бытования изделий, выделив характерные вещи и группы предметов.

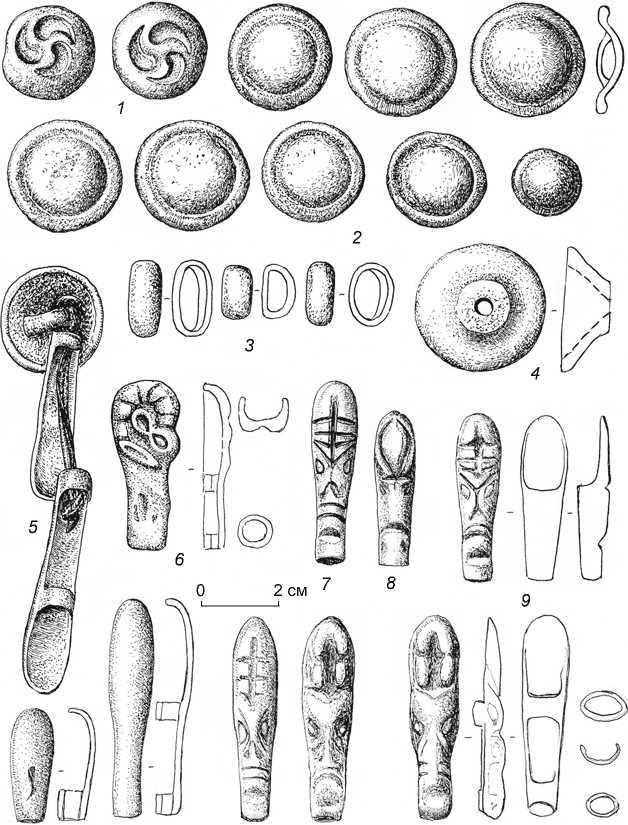

Зеркала (рис. 3) почти все массивные, дисковидные, диаметром от 9 до 12 см, с кнопкой на четырех ножках, лишь одно имеет высокую прямоугольную петельку. Исключение составляет маленькое зеркало медалевидной формы с обломанной ручкой-петелькой (рис. 3, 2 ). Кнопки трех изделий украшает трехлопастный «коловорот» – солярный символ циклических обращений (рис. 3, 1 ). Зеркала с кнопкой на четырех ножках были распространены в VI–III вв. до н.э. в та-гарской культуре на территории Минусинской котловины, Тувы [Членова, 1967, с. 115–120; табл. 27, 12–14 ; Лубо-Лесниченко, 1975, с. 9]. В Косогольском кладе, содержащем хуннские предметы, есть два аналогичных изделия [Нащёкин, 1967]. На кнопке тагарских зеркал VI–III вв. до н.э. изображалось свернутое животное, часто в технике утрированной прорисовки. Развитие

0 10 cм

Рис. 3. Бронзовые зеркала.

скифского звериного стиля шло по линии формирования символов. Мотив солярного трехлопастного знака нашел отражение в орнаментике бронз на тесинском этапе тагарской культуры [Степная полоса..., 1992, табл. 94, 26 ], охватывающем два последних века до нашей эры. Высокая прямоугольная петелька на зеркалах появилась тоже на этом этапе. Вихревым орнаментом украшен фалар из могильника Усть-Эдиган хуннского времени в Горного Алтае [Худяков, 1998, с. 101, рис. 7]. В рассматриваемом кладе трехлопастный солярный знак изображен и на двух бронзовых бляшках того же размера, что и кнопка на зеркалах. Одинаковый стиль исполнения, несомненно, объединяет эти изделия.

Обломок китайского зеркала из белой оловяни-стой бронзы 63×59 мм орнаментирован по краю фестончатой лентой, обрамленной ободком, со спиральными завитками по всему полю (рис. 3, 3 ). Подобные изделия производились в Китае в период Воюющих царств (Чжанго, 475–221 гг. до н.э.) [Ван Ган-Хуай, 2004, с. 48]. Аналогичный обломок зеркала найден в булан-кобинском погребении в кург. 52 Яломана II на Алтае. Согласно радиоуглеродным датам, функционирование этого могильника относится ко II–I вв. до н.э. [Тишкин, Серёгин, 2011, с. 44]. Подобный фрагмент зеркала рассматривался в работе Е.И. Лубо-Лесничен-ко [1975, рис. 3]. Он хранится в Государственном Эрмитаже (№ 325/1), происходит с р. Бея на юго-востоке Хакасии и датирован III в. до н.э.

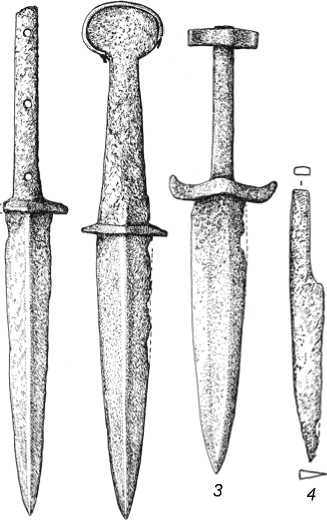

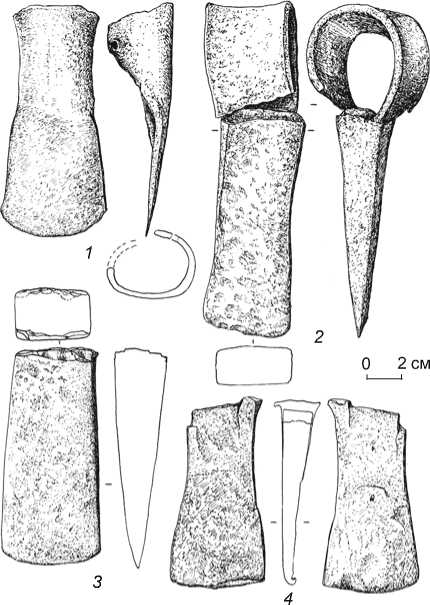

Железные кинжалы представлены тремя экземплярами. Все они с перекрестьями, выполнены в едином стиле, и все же различаются между собой (рис. 4, 1–3 ). Один кинжал черешковый, без навершия, с тремя отверстиями для шпенькового крепления накладок рукояти; другой отличается изогнутым перекрестьем, узкой рукояточной частью и прямым брусковым на-вершием; третий – дисковидным щитковым навер-шием с бортиком. Распространено мнение, что железные кинжалы копируют бронзовые образцы, широко известные среди тагарско-пазырыкских стереотипов Алтая и Минусинской котловины [Кубарев, Шульга, 2007, с. 74–78]. Широкий железный кинжал с изогнутым перекрестьем и брусковым навершием, а также кинжал с дисковидным щитковым навершием найдены в погребениях Новотроицкого могильника в Алтайском крае [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 108]. Памятник относится к позднему этапу каменской культуры, который завершает скифское время в Верхнем Приобье (III–II вв. до н.э., но авторы работы предполагают удревнить до IV в. до н.э. [Там же, с. 181]). Такие же в точности изделия обнаружены на горе Пикет в предгорьях Алтая и на Семинском перевале (случайные находки), датируются III в. до н.э. – II в. н.э. [Троицкая, 1979, с. 12, табл. VII, 8]. Кинжалы с дисковидным щитковым навершием найдены в кургане Новые Мочаги [Кузьмин, 2011, табл. 53]. Они

0 2 cм

Рис. 4. Железные кинжалы ( 1–3 ) и нож ( 4 ).

Рис. 5. Кольца-соединители ( 1 ), железные удила ( 2 ) и бронзовая псалия ( 3 ).

характерны для среднего (II) этапа тесинской культуры. Относительно редко встречаются черешковые кинжалы со шпеньковым жестким креплением рукояти. Такое крепление имел бронзовый кинжал из погребения могильника Усть-Иша V в Верхнем Приобье [Скопинцева, 1998, с. 122, рис. 1, 15 ], датированного раннескифским временем (VI–V вв. до н.э.). Однако по форме он резко отличается от представленных в кладе. М.Н. Пшеницына пишет, что железные черешковые кинжалы впервые появились на тесинском этапе и характерны для последующего времени [Степная полоса..., 1992, с. 232].

Железный нож с черешком, прямым, чуть изогнутым к острию обушком и одностронней бородкой (рис. 4, 4 ) сходен с орудиями данной категории, имевшими хождение в хуннское время. Например, такие же ножи найдены на поселении Казанково V/1, 2 в Кузнецком Алатау [Ширин, 1999, с. 32, рис. 4, 8, 9 ; 9 , 1 ] вме сте с керамикой фоминского типа (начало I тыс. н.э.) [Ширин, 2003, с. 54].

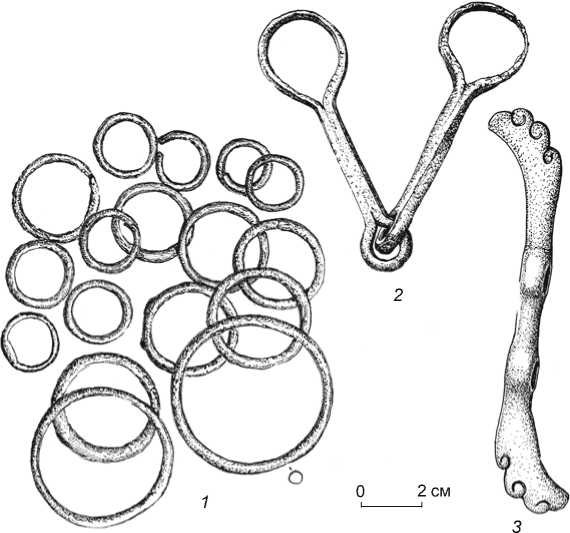

Псалии представлены бронзовым и железным экземплярами, близкими по форме. Они двухдырчатые s-видные. Уплощенные окончания бронзовой псалии украшены волнистым гребешком с нарезными завитками (рис. 5, 3 ). Аналоги известны в материалах хуннского времени (II в. до н.э. – II в. н.э.) [Коновалов, 1976, табл. IX, 3, 4]. Уплощенные концы железной псалии имеют шляпковидные навершия.

Железные удила с однокольчатыми завершениями (рис. 5, 2) бытовали в кочевом мире до раннего сред- невековья и, скорее, дополняли элементы узды, представленной в кладе.

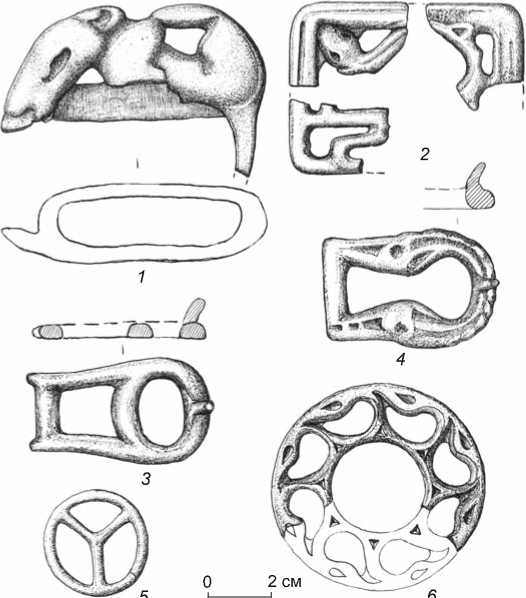

Бронзовые ременные пряжки с неподвижным язычком имеют одинаковые пропорции (рис. 6, 3, 4 ). У них округло-прямоугольная рамка, в одном случае с перемычкой, гладкая, в другом – без нее, с парным зооморфным изображением козлов аргали. Морды показаны в профиль, дугообразные рифленые рога соединены друг с другом. В тагарской культуре форма этих пряжек и зооморфный стиль развивались с VII–VI вв. до н.э. [Мартынов, 1979, с. 78]. Часто на пряжках изображались аргали. Горный козел был одним из основных персонажей в хуннском зверином стиле [Худяков, 1998, с. 101]. Подобная пряжка найдена в погр. 26 тесинского могильника у д. Калы в междуречье Абакана и Енисея [Кузьмин, 1988, рис. 13, 4 ]. Пряжки с неподвижным язычком и зооморфными планками с изображением козлов аргали встречены в курганах 20, 21 Новотроицкого-2 в Алтайском крае на р. Чумыш [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 116].

Рассмотренные предметы имеют аналогии в основном в материалах III–I вв. до н.э., периода, которому соответствует тесинский этап тагарской культуры. Следующая группа вещей клада не характерна для этой культуры: решетчатые пластины прямоугольной формы, ложечковидные зооморфные подвески-застежки, круглые бляшки, ажурные круглые подвески, варворки. Такие предметы были в хождении в позднее тагарское время. Распространение нового стиля отме-

2 cм

Рис. 6. Предметы ременной фурнитуры.

чается на тесинском этапе и тяготеет к предметному миру культуры хунну (сюнну), которая оказывала существенное влияние на культуру народов Южной Сибири со II в. до н.э. и получила дальнейшее развитие в последующее время (II в. до н.э. – II в. н.э.).

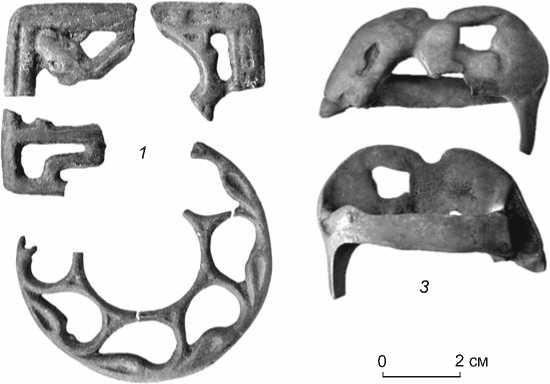

Решетчатые прямоугольные пластины с зооморфным изображением в уйбатском кладе представлены тремя обломками (рис. 6, 2; 7, 1). Они не позволяют полностью определить сюжет декора. Со- хранились фрагменты с хвостом и крупной головой змеи, выполненными в манере, подобной оформлению блях из д. Сыда (собрание Госэрмитажа) и Ордоса (коллекция Д. Давид-Вейля) [Дэвлет, 1976, рис. 4]. Один фрагмент изображения близок ломаному ме-андровому орнаменту. П.П. Азбелев пишет, что «таштыкцы порой творчески обыгрывали случайное сходство редуцированного хуннского мотива» с тамгообразным знаком, включая в декор изображения животных (разворот головы дракона, быка, распростертого орла) [2008, с. 70]. Таково оформление хуннских пряжек из алтайского могильника Яломан II, а также из Китая и с Корейского п-ова [Соёнов, Эбель, 1992]. Чаще всего в погребениях хуннского времени встречаются бронзовые решетчатые пластины прямоугольной формы с зигзагообразным, змеевид- ным, меандровым орнаментом. Прямоугольные ажурные пластины с изображениями змей найдены на Иволгинском городище [Руденко, 1962, I рис. 56], у д. Кокорева [Дэвлет, 1976, рис. 4].

Они есть в Косогольском кладе, датированном III–I вв. до н.э. Следует отметить, что подавляющая часть вещей в этом кладе относится к хуннской культуре [Нащёкин, 1967, с. 163, 164]. Решетчатые пластины часто встречаются в погребениях на территории Минусинской котловины, Тувы и Забайкалья. М.А. Дэвлет рассматривает их как ордосские и минусинские бляхи и отмечает, что на памятниках ранней и средней поры тагарской культуры прототипов этих украшений нет [1975]. Они получили распространение в III–I вв. до н.э.

Круглая ажурная бляха в хуннском стиле (см. рис. 6, 6 ; 7, 2 ) является стандартным образцом украшений, распространившихся в тесинское время. Она выполнена из бронзы, диаметром 5,6 см, декорирована изображениями восьми псевдороговых отростков. Такие бляхи найдены на многих могильниках тесинского времени: у д. Калы (мог. 11) [Кузьмин, 1988, рис. 14, 30 ], у г. Саяногорска (погребение II–I вв. до н.э.) [Кузьмин, 1983], Есино III (погр. 24) [Савинов, 2009, с. 76, рис. 10], Дэрестуйском [Руденко, 1962, рис. 41], Теп-сей VII (мог. 3) [Комплекс…,1979, рис. 52], Разлив III (кург. 3б), Толстый Мыс V [Кузьмин, 2011, рис. 39]. В женском погр. 38 Дэрестуйского могильника находились два «ажурных кольца с прорезями в виде запятых» [Давыдова, Миняев, 1987, с. 185, рис. 3] – детали поясного украшения. По монетам «у-шу» это погребение датировано не ранее 118 г. до н.э., наиболее вероятной датой представляется I в. до н.э. Таким образом, данные бляхи появились на юге Сибири во II–I вв. до н.э.

2 cм

Рис. 7. Бронзовые ажурные бляхи ( 1, 2 ) и зооморфная пряжка ( 3 ).

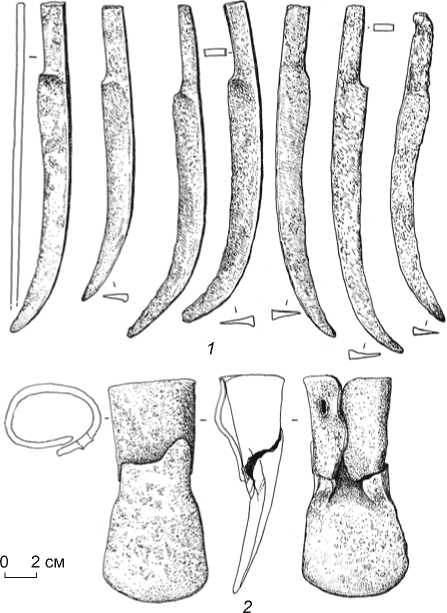

Ложечковидные застежки представлены 16 экз. (рис. 8). Они сделаны из бронзы и различаются по размерам, изображению и форме крепления. Четыре одинаковые застежки длиной 4 см, диаметром в узкой втульчатой части 0,5 см украшены стилизованным изображением барана. Барельефом выделены сведенные рожки (вид сверху), тремя поперечными прорезями обозначены их основание и границы роговых пластин (рис. 9, 7, 9, 12 ). Прорезанными линиями выполнены носовая часть и глаза. На трех более крупных застежках, длиной 4,6 см, зооморфное изображение (козла или коня) с широким желобком между рогами либо ушами и поперечной выемкой на них, основание подчеркнуто. Выделены глаза и нос (рис. 9, 13, 14 ). Две застежки – наиболее широкие из всех, диаметром до 1 см в узкой втульчатой части, длиной 4,3 см. На них изображены в профиль головы баранов с завернутыми вокруг ушей и глаз рогами, на которых барельефом выделены «морщины» (рис. 9, 6 ). Две самые длинные (5,7 см) застежки (диаметр во втульчатой части 0,8 см) без изображений (рис. 9, 5, 11 ). Остальные дублируют вышеописанные зооморфные, но они укороченные, одна сломанная. На застежках с изображением баранов удалена носовая часть морды животного, при этом с тыльной стороны перемычка и втулка размещены в нормальных пропорциях.

Ложечковидные застежки встречаются практически во всех погребальных комплексах и кладах хуннского времени и являются своеобразным маркером этой эпохи. Они представлены в Аскыровском кладе [Вадецкая, 1999, рис. 38], материалах Иволгинского (погребения 32, 185) [Давыдова, 1996, с. 14–23, табл. 8, 51] и Дэрестуйского [Давыдова, Миняев, 1993, рис. 5, 6] могильников, поселения у с. Дурёны (Кяхтинский

Рис. 9. Бронзовая фурнитура.

1, 2 – бляшки; 3 – пронизи; 4 – варворка;

5–14 – ложечковидные застежки.

Рис. 8. Ложечковидные застежки из бронзы.

10 11 12 13

музей, инв. № 929/3, 2541-8), могильников Черное Озеро I (могилы 9, 18 кург. 1) [Савинов, 2009, с. 68, табл. XXV], Есино III (могилы 24, 30) [Савинов, 1994, с. 63–68], у д. Калы I (могилы 23а, б, 34б) [Кузьмин, 1988, рис. 13, 22–32 ], тесинских погребений II– I вв. до н.э. у г. Саяногорска [Кузьмин, 1983], Карасук V и Барсучиха-1 [Комплекс…, 1979, рис. 52, с. 85, 87]. Ложечковидные застежки встречаются в могилах с монетами «у-шу», выпускавшимися в Китае с 118 г. до н.э., следовательно, могут датироваться не ранее рубежа II–I вв. до н.э. Точные даты в рамках I в. до н.э. получены по материалам могильника у д. Калы I [Кузьмин, 1988, с. 81]. Распространение их отмечено в материалах фоминского этапа (начало I тыс. н.э.) в Верхнем Приобье и Кузнецком Алатау [Ширин, 2003, с. 69]. В Косогольском кладе содержатся 35 ременных бронзовых наконечников с рельефным стилизованным изображением морды зверя [Нащёкин, 1967].

Д.Г. Савинов отмечает, что ложечковидные застежки со стилизованным изображением головы «антилопы сайги» находят парами в составе поясного набора в женских погребениях, но назначение их не ясно. На женщине, погребенной в мог. 9 кург. 1 могильника Черное Озеро I, был кожаный пояс с симметрично расположенными ложечковидными застежками и бронзовыми подвесными кольцами, точно так же, как и во многих хуннских захоронениях, например в погр. 38 Дэрес-туйского могильника [Савинов, 2009, с. 79]. А.В. Давыдова называет данные изделия ложечковидными пряжками [1996, с. 17], которые нередко украшались стилизованным изображением головы животного. Ложечковидные застежки характерны для территорий, покоренных хунну, где их изготавливали не только из бронзы, но и из железа. Одно из назначений этих предметов выяснено благодаря находке из тагарского кургана на оз. Утинка: она «служила застежкой поворотного типа для пряжки» [Бобров, 1979, с. 175].

С.С. Миняев пишет, что поясные пряжки, ложечковидные застежки были широко распространены в хуннское время во всем поясе азиатских степей. Основные их ареалы, кроме среднего Енисея, – Забайкалье, Монголия и Ордос. Повсюду они надежно датируются II–I вв. до н.э. [Миняев, 2007, с. 25–40, 76]. Подобные изделия, обнаруженные в одном из хуннских захоронений, описываются как детали пояса: «…две бронзовые полукруглые в сечении обоймы с петлями для крепления на тыльной стороне» напоминают «ложечковидные застежки» и служили бляхами-зажимами поясного ремня [Асеев, Худяков, Цэвэндорж, 1987, с. 133, рис. 3, 23, 24). На лицевой стороне одной обоймы схематическое рельефное «украшение в виде головы косули», выполненное в традициях хуннского варианта звериного стиля [Там же]. А.И. Мартынов называет эти изделия ложечковидными застежками и наконечниками ремней [1979, с. 64, 128]. С.И. Руден- ко упоминает их как бронзовые ложечковидные пряжки для плетеных и кожаных поясов, которыми хунну подпоясывали распашную одежду [1962, табл. XVI, рис. 2, 3]. В статье о ложечковидных изделиях И.Л. Симонова высказывает предположение, что они переняты хунну у сяньби [2004]. При этом автор ссылается на работу С.А. Комиссарова [1996], где рассматривается термин яньбо голо дай или сяньби голо дай (дай – «пояс»), обозначающий хуннский пояс с пряжкой-крючком и изображением зверя на ней. Однако в его статье речь идет об образе единорога на ажурных пряжках III в. н.э., появившихся под влиянием культуры сяньби, а не о ложечковидных застежках. До этого использовались образы фауны Алтае-Саян-ского нагорья, развитые в скифском искусстве. Мнения об использовании ложечковидных изделий, как видим, не однозначны, как и интерпретации изображений животных на них. На предметах из Уйбатско-го клада в одном случае изображен баран со сжатыми широкими рогами (вид сверху), в другом – животное, напоминающее взнузданного коня. Лишь профильные изображения на двух ложечковидных застежках конкретно отображают архара с завернутыми рогами. У сибирских горных архаров рога мощные, гомоним-ные [Сельскохозяйственная энциклопедия, 1949; Кашкаров и др., 2008, рис. 2, с. 255–258]: правый закручивается вокруг своей оси направо, а левый – налево, при этом их концы направлены вперед и в стороны. Архары близких видов населяют Алтае-Саянское нагорье, включая Алтай, Туву, Северо-Западную Монголию, на востоке доходят до верхнего течения р. Селенги и до гор Восточной Монголии. Образы горных козлов и баранов (архаров) использовались в бронзовой пластике со скифского времени на всей территории Южной Сибири, Северной Монголии и Северного Китая. Они определяют минусинский стиль зооморфных скульптурных изображений.

Зооморфная пластика представлена предметом из оловянистой бронзы с барельефом животного и скобой на обратной стороне (см. рис. 6, 1 ; 7, 3 ). Длина фигурки 6,5 см. Изображено животное с вывернутым тазом, поднятыми вверх задними лапами и опущенным хвостом. У фигурки обломаны передняя лапа и конец хвоста. Конкретизировать вид животного невозможно, т.к. изображение морды не детализировано. Она вытянутая, как у собаки, показана только раскрытая маленькая пасть. На морде виден дефект отливки. Уши округлые, прижатые. В рельефе выделена только мускулатура животного. Упрощение образа не характерно для скифского звериного стиля. Оно развивается позже.

Мелкая фурнитура поясов и конской упряжи, как и все прочие вещи клада, бытовала во II в. до н.э. – I в. н.э. Это бронзовые круглые бляшки с выпуклой серединой, а также две с солярным символом, упоми- навшиеся в связи с зеркалами, – украшения одежды (см. рис. 9, 1, 2); железные и бронзовые кольца-соединители поясов и подвесных звеньев (см. рис. 5, 1); колчанные и поясные варворки (см. рис. 9, 4), запиравшие ремешки застежек для ножен и колчанов; бронзовые пронизи, украшавшие пояса и сбрую (см. рис. 9, 3). Круглые бляшки с выпуклой серединой имеют диаметр от 2,0 до 2,7 см. Эти украшения встречаются практически во всех погребениях указанного периода. Серебряные и золотые бляшки с вихревым лепестковым декором (мелкие – до 1 см в диаметре и крупные – до 3 см) украшали головные уборы погребенных в могильнике хуннского времени Яломан II на Алтае [Тишкин, 2010, с. 41–44]. Аналоги колесовидного (диаметр 3 см) распределителя ремней с тремя перемычками-лучами (см. рис. 6, 5) происходят из мог. 30 могильника Есино III [Савинов, 1994, с. 67, рис. 9, 6; 2009, рис. 10], тесинских погребений II–I вв. до н.э. у г. Саяногорска [Кузьмин, 1983], хуннского комплекса Черное Озеро I (кург. 1, мог. 9), погребения по обряду трупосожжения на горе Арчекасс [Вадецкая, 1999, рис. 38], мог. 75 некрополя Тепсей VII [Комплекс…, 1979, рис. 52], и это далеко не полный перечень. На одном таком изделии с четырьмя перемычками (Теп-сей VII) были закреплены с двух противоположных сторон узкие кожаные ремешки. Такая же система закрепления использовалась для подвесных звеньев в поясном наборе и посредников для подвешивания предметов к поясу.

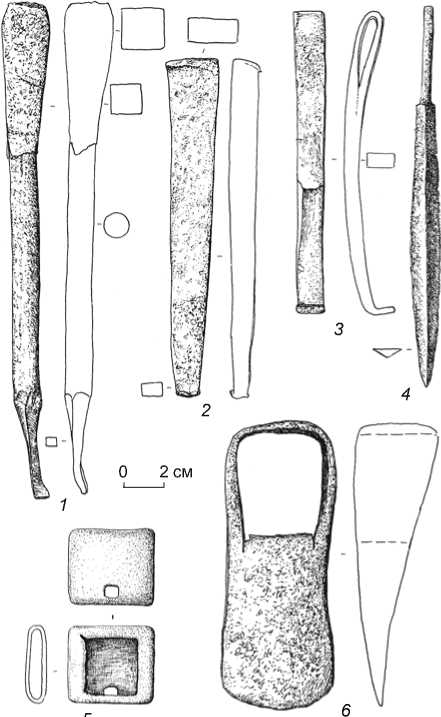

Топоры и тесловидные орудия (6 экз.) сделаны из железа. Интересна технология изготовления крупного проушного топора. Он состоит из двух выполненных отдельно частей (лезвия и проушины), скрепленных между собой посредством кузнечной сварки (рис. 10, 2 ). У двух других орудий этого типа проушины отломаны (рис. 10, 3, 4 ). Длина лезвий 13 см. Большие проушные топоры из Аскыровского клада [Вадецкая, 1999, с. 72, рис. 38, 1 ] по форме близки уйбатскому. Аналогичное орудие представлено в экспозиции Минусинского регионального краеведческого музея (№ 7906). Два про-ушных топора найдены вместе с кинжалами с круглой планкой в кладе, закопанном в насыпи кург. 1, который был исследован Саянской экспедицией СО РАН в полосе строительства железной дороги Курагино – Кызыл. Они отнесены к хуннскому периоду [Худяков и др., 2011, с. 489]. Такие топоры могли применяться и как боевые, и как хозяйственные. Их типология и хронология не разработаны.

Втульчатые тесловидные орудия (рис. 10, 1 ; 11, 2 ; 12, 6 ) близки образцам из Аскыровского клада, который хотя и не датирован, но, судя по дате единственной пряжки, мог быть оставлен в I в. н.э. (верхняя дата). Коллекция сошников (случайные находки), хранящихся в Кяхтинском музее, предположительно этого же времени [Давыдова, Шилов, 1953,

Рис. 10. Тесловидное орудие ( 1 ) и топоры ( 2–4 ).

Рис. 11. Серповидные ножи ( 1 ) и тесловидное орудие ( 2 ).

Рис. 12. Железные инструменты ( 1–4 ), бронзовая обойма ( 5 ) и железное тесловидное орудие ( 6 ).

с. 198]. Тесловидные орудия сходны с сошниками или наральниками, использовавшимися как наконечники сох для разбивания почвы при посадке культур. Такая интерпретация назначения применима к трем инструментам по типу крепления. Два из них имеют сомкнутую втулку и маленький лоток с овальным лезвием (см. рис. 10, 1 ; 11, 2 ). Длина орудий 13 см, рабочей части 5 см. Один инструмент сломан в месте соединения патрубка с лотком. Втулка крепилась к рукояти путем сжатия закраин и фиксации с помощью металлического штыря, просунутого через отверстие. Одно орудие имеет проушный насад на рукоять, как у мотыг (рис. 12, 6 ).

Железные серповидные ножи (см. рис. 11, 1) представлены 11 экз. Они изготовлены в одном стиле с вышеописанным коротким ножом, аналоги которого были распространены в хуннское время – в начале I тыс. н.э. У всех выделен черешок и односторонняя бородка. Серповидные ножи в большей части погребений хуннского времени не встречаются. Но орудия земледелия (сошники и серповидные ножи) найдены на Иволгинском городище [Там же, с. 196–198, рис. 4, а, б]. Два железных серповидных ножа аналогичной формы были получены при раскопках поселения Уш-лёп-5 (Салаир, Алтайский край) с радиоуглеродными датами в рамках I–II вв. н.э. [Кунгурова, 1996, рис. 52]. Орудия земледелия из клада близки таковым китайских земледельцев позднего средневековья. У народов Южной Сибири серповидные ножи служили для срезания пучков стеблей травянистых растений при заготовке зимней подкормки для животных и сборе злаковых [Радлов, 1989, с. 123–210]. На поселениях хуннского времени найдены зернотерки, зерна проса и хранилища с остатками зерна [Давыдова, Шилов, 1953, с. 196–198; Кунгурова, 1996, с. 18].

Пять железных предметов из клада, предположительно инструменты, не имеют аналогов: штырь с погнутым острием, близкий керну – орудию по металлу (см. рис. 12, 1 ); брусок с забитым заостренным концом, подобный зубилу (см. рис. 12, 2 ); изогнутый крюк с петлей (см. рис. 12, 3 ) и два небольших ножевидных предмета, причем один – узкий клинок – оснащен ребром лишь с одной стороны (см. рис. 12, 4 ). Подобные изделия ранее не встречались. В данном случае любая вещь, помещенная в клад, отделена от хозяйственнобытового пространства и не вносит ясности ни в ее назначение, ни в целесообразность самого тайника.

Заключение

Предметы из Уйбатского клада характерны для те-синского этапа тагарской культуры, а именно, III– I вв. до н.э. (тесинская культура) и хуннского периода (II в. до н.э. – начало I тыс. н.э.). Даты изделий в основном укладываются в рамки II–I вв. до н.э. Не исключено, что часть бронзовых предметов относится именно к этому периоду, а железные (топоры, сошники, серпы) могут быть датированы более поздним временем, вплоть до I в. н.э. Последнее является только предположением, поскольку топоровидные орудия и серповидные ножи почти не встречались в погребениях, давших спектр дат. Ложечковидные застежки, круглые ажурные бляхи с композицией из псевдорогов, бляшки с выпуклой серединой, кинжалы со щитковым дисковидным навершием, по мнению Н.Ю. Кузьмина, определяют инвентарь могил среднего этапа (II, IIа) тесинской культуры в Минусинской и Чулымско-Енисейской котловинах [Кузьмин, 2011, рис. 39, 43]. Согласно радиоуглеродным определениям [Там же, с. 218], второй этап датируется серединой I в. до н.э. – серединой II в. н.э. Так, даты, полученные по материалам курганов Тепсей VII и XVI, наземного склепа кургана Новые Мочаги и могильника у д. Калы, укладываются в рамки I в. до н.э. – середины III в. н.э. [Там же, с. 220].

Уйбатский клад – не единственный тайник предметов, хронологические рамки бытования которых позволяют отнести эти памятники ко II в. до н.э. – I в. н.э. Клады в данное время становятся показателем значимых изменений в экономике и политической обстановке. Прежде всего это вхождение Минусинской котловины в состав государства Хунну [Савинов, 2009, с. 102], с чем связан в целом инновационный характер тесинской материальной культуры. «Новое (те-синское) население, не будучи хуннами, обладало культурой хуннского типа, инкорпорированной в местную тагарскую среду» [Тишкин, 2007, с. 178]. Хуннское господство на территории Южной Сибири устанавливалось в конце III в. до н.э. – конце I в. н.э., в особенности после 123 г. до н.э., когда хунну перенесли свою ставку в Северную Монголию. На рубеже III– II вв. до н.э. тагарские племена вступили в новый этап своего развития. Надо сказать, что дальнейший период не был спокойным для местного населения, и уже в 95 г. н.э. северные хунну потерпели поражение от сянь-би и утратили свое господство в большей части Центральной Азии [Там же]. В «Истории Поздней Хань» есть упоминание о военных столкновениях в середине II в. между населением Минусинской котловины и сяньбийскими племенами, занявшими в Центральной Азии место хунну [Бичурин, 1950, с. 154].

В кладе находились предметы тагарской культуры и чуждые ей вещи: топоры, аграрные инструменты, оружие из железа, ажурные бронзовые украшения узды и поясов. На памятниках II в. до н.э. – I в. н.э. типологически выделяются две группы изделий: традиционные тагарские бронзы, генетически связанные с инвентарем предшествующего периода, и хуннские стереотипы. Среди вещей Уйбатского клада не встречены предметы, распространявшиеся позже II в. н.э., когда появился ряд элементов предметного комплекса улуг-хемской и таштыкской культур, далеких от хуннской, но имеющих соответствия в сопроводительном инвентаре сяньбийских могильников [Худяков, Алкин, Юй Су-Хуа, 1999]. В этот период кочевники Минусинской котловины и Тувы вошли в состав сяньбийской кочевой державы. Поэтому местное население приняло новые формы из культуры господствующего сяньбийского этноса. В 93 г. сяньби заняли территорию влияния хунну. Начался процесс угасания и трансформации хуннской культуры. Конец I – начало II в. н.э. ориентировочно является верхней границей интервала, в пределах которого может быть датирован Уйбатский клад, однако наиболее вероятно, что он относится ко II – I вв. до н.э.

Существует мнение, что клады оставлялись мастерами [Миняев, 1983, с. 102], занимавшимися изготовлением и переплавкой предметов для хозяйственных нужд населения. Часто фиксируемые помещение тайников в насыпях курганов, оставление на них опознавательных знаков в виде камней свидетельствуют о схроне особого рода предметов для каких-то целей.

В Уйбатском кладе присутствуют наборы конкретных вещей: зеркал, ложечковидных застежек, бляшек-пуговиц, земледельческих орудий и др. Предметы не являются ломом, большинство из них целые, хорошего качества. Можно даже предположить, что они были предметами обменно-торгового процесса. Большое количество кладов в тесинский период может объясняться неспокойной обстановкой, с одной стороны, и выделением института купечества – с другой. Со временем основания империи Хунну и ее завоеваний связано поступление вещей, не характерных для скифских культур. Вместе с тем во II в. до н.э. завершилось формирование единой системы Великого Шелкового пути, охватившего обширный ареал Северной Азии, включая Минусинскую котловину.