Классическая самаррская расписная неолитическая керамика (по материалам поселения Ярымтепе I в Северном Ираке)

Автор: Петрова Н.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается классическая самаррская расписная керамика из слоя Стандартной Хассуны поселения Ярым-тепе I (Северный Ирак). Выявлены две группы импортных изделий. Первая представлена материалами Классической Самарры, связанными, вероятнее всего, с Центральной Месопотамией, вторая - импортами самаррской керамики, имеющими западное происхождение. Предполагается, что самаррская керамика служила предметом импорта не только в направлении из центра в различные части периферии, но и из одной части периферии в другую. Рассматривается гипотеза о формировании самаррской общности периода Классической Самарры на основе симбиоза двух более ранних культурных традиций - периода Протохассуны в Северной Месопотамии и неолитических традиций, связанных по происхождению с центральной частью Загроса.

Неолит месопотамии, самаррская керамика, керамическая технология, поворотное устройство, ярым-тепе i

Короткий адрес: https://sciup.org/145146548

IDR: 145146548 | УДК: 903.02''632''(358/567) | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.3.029-038

Текст научной статьи Классическая самаррская расписная неолитическая керамика (по материалам поселения Ярымтепе I в Северном Ираке)

Сложение в последней четверти VII тыс. до н.э. в Центральной Месопотамии самаррской культуры, которая известна своей качественной расписной керамикой с богатым геометрическим, антропо- и зооморфным орнаментом, – одна из загадок археологии Месопотамии эпохи позднего керамического неолита. Материалы основных памятников самаррской культуры делятся по двум периодам: Классическая Самарра (совпадает со временем бытования хассунской культуры на севере Месопотамии) и Поздняя Самарра или период СМТ (Chogha Mami Transitional) (совпадает со временем бытования раннехалафских памятников на севере и раннеубейдских (период Убейд 0) – на юге Месопотамии) [Oates, 2003].

Керамика раннего классического самаррско-го периода орнаментирована резьбой и росписью

[Ippolitoni, 1970-71]. Последняя наиболее узнаваема, однако неясно происхождение данной традиции и ее отношение к хассунской, хотя известны памятники, на которых хассунская керамика встречается вместе с самаррской. Высказывались предположения о том, что самаррская традиция развивалась параллельно с хассунской периода Про-тохассуны Верхней Месопотамии [Oates , 2003] или самаррские изделия являлись «шикарной» разновидностью хассунской керамики [Braidwood, 1945, p. 258; Perkins, 1949, p. 15]. Выдвигалась версия о формировании самаррского керамического стиля на основе неолитических традиций юга Ирана (пров. Фарс) [McCown, 1942, p. 35], но при этом отрицалась его связь с внутренними районами Центрального Загроса и культурой, связанной с керамикой стиля Джармо [Mortensen, 1964, p. 36].

Имеются разные точки зрения на то, была ли са-маррская керамика периода Классической Самарры, представленная на несамаррских поселениях, привозной [Lloyd, Safar, 1945, p. 282] или производилась на месте [Blackham, 1996], либо импортной являлась только ее часть [Odaka, 2003].

Цель данной работы – изучить керамику Классической Самарры по материалам поселения Ярым-тепе I, попытаться приблизиться к пониманию ее происхождения и определить различные центры ее изготовления.

История исследования самаррской культуры

Обзор основных памятников самаррской культуры и распространения влияния ее керамического стиля

Впервые классическая самаррская неолитическая керамика была обнаружена в 1911 г. при раскопках г. Са-марра в Центральной Месопотамии, одной из столиц аббасидского халифата [Herzfeld, 1930]. Наиболее широко материалы самаррской культуры классического периода были изучены на поселении Телль эс-Савван (эс-Савван)* (рис. 1), которое расположено, как и поселение Самарра, в долине р. Тигр, но в нескольких километрах к югу от него и содержало наиболее ранние предметы этой культуры [Breniquet, 1991, 1992]. В долине р. Евфрат, недалеко от границы Сирии и Ирака, известен еще один самаррский памятник – Телль Багуз (Багуз) [Nieuwenhuyse, 1999; Nieuwenhuyse et al., 2001; Odaka, 2003, p. 25–27]. В районе р. Дияла были исследованы самаррские поселения Чога Мами, Серик, Сафар, содержащие более поздние материалы самарр-ской культуры (период CMT) [Oates, 1968, 1969, 1987].

Помимо исходной территории рассматриваемой культуры (Центральная Месопотамия), принято выделять зону распространения самаррской продукции и подражаний ей, которая в Верхней Месопотамии совпадает с ареалом хассунской культуры и именуется Северной Самаррой [Gut, 1995]. Основные памятники хассунской культуры, на которых также зафиксирована самаррская керамика, находятся на территории Северного Ирака. Это классические хассунские поселения: Хассуна [Lloyd, Safar, 1945, р. 281] и Ярым-те-пе I [Merpert, Munchaev, 1993, р. 87–88], нижние слои крупных многослойных поселений Ниневия [Gut, 1995; Perkins, 1949] и Арпачия [Mallowan, Rose, 1935, p. 10–29], а также много нераскопанных поселений, расположенных недалеко от Синджарского хребта и по берегам Тигра [Tomson, 1969, р. 71–74].

В во сточной части Верхней Месопотамии, в районе р. Малый Заб, исследованы поселения, содержащие самаррские керамические материалы: Ма-тарра [Braidwood, Howe, 1960, p. 26, 35–37; Odaka, 2019], Шимшара [Mortensen, 1970, р. 62–63, 76], Саид (Сеид) Ахмадан [Tsuneki et al., 2015] и Надер [Kopanias et al., 2013].

К западу от этой зоны самаррская керамика отмечена на поселениях в Сирии Чагар Базар, Халула [Cruels, 2008, p. 674, 685], Боейд (Буейд) II [Suleiman, Nieuwenhuyse, 1999], Саби Абъяд I [Le Miere, Nieuwenhuyse, 1996].

Самые северные памятники, содержащие хассун-ские и самаррские материалы, находятся в Юго-Восточной Турции в предгорьях Тавра – поселения Ха-кеми Усе [Tekin, 2012, fig. 44.8; 2021] и Такъян Хююк (Такъян) [Kozbe, 2013], за Евфратом – поселение Чоба Хююк (Чоба (Сакче Гёзу)) с фрагментами самаррской керамики [Taylor, Seton-Williams, Waechter, 1950, р. 56].

На данной территории позднее получит распространение халафская культура, в керамических традициях которой явно проявляются самаррские черты [Амиров, 2019, с. 425; Amirov, 2018; Oates, 2003, p. 415].

В первой половине VI тыс. до н.э. влияние самарр-ской культуры позднего этапа (CMT) распространилось далеко за пределы ее исходной территории и на юг Месопотамии. Оно получило отражение в материалах поселений на аллювиальной равнине Нижней Месопотамии [Амиров]. Традиции изготовления самаррской керамики в некоторой степени повлияли на производство наиболее ранней керамики в зоне ал-лювиев на юге Месопотамии, что прослежено по материалам Телля эль-Уэйли (эль-Уейли) в районе Ларсы [Lebeau, 1987; Larsa…, 1987; ʼOueili…, 1991]. Принято считать, что под влиянием самаррской культуры формировались декоративные особенности керамики раннего этапа убейдской культуры периода Убейд 0 [Blackham, 1996, р. 1]. Черты самаррской культуры фиксируются в предгорьях Южного Загроса, на терри-

Хакеми Усс - . -' ;

* 1„.-;Так ья?7

|'(СакчеТёзу)'

7 ^ЧагарБазарАрпёчйя-^

'■-—-■Саби Абъяд I Ниневия' Шимшара ■ «* '

-'Халупа Ярым-'тепе-k v > «’й.Сеид Ахмадам

^Буейд II' о Хассуна . «Надер

Матарра""

Рис. 1. Карта памятников, упоминаемых в статье.

С?

.о

Багуз "°

Хх- О эс-Савван

Самарра

Ка баре" |А« ,Чога Мамй

«.Серик ), ^-о Сафар -< Туран < V* Ремремех Т

ЕГИПЕТ

ИОРДАНИЯ ирдк

\ САУДОВСКАЯ\

\ АРАВИЯ X

1 000 км

' Чога Се'фид-.эль-Уеили

тории современного Ирана, в частности, на поселении Ремремех на равнине Мехран [Darabi et al., 2020, р. 50] и на поселении Чога Сефид (керамика стиля Black-on-Buff) на равнине Дех Луран [Hole, 2011, р. 5].

Исследование самаррской керамики

Существует целый ряд описаний самаррской керамики, составленных разными исследователями. В них изделия характеризуются как покрытые слоем ангоба или светлоокрашенные, с росписью в цветовой гамме от красного до черного, но преимущественно шоколадного цвета [Campbel, 1992; Lloyd, Safar, 1945; Perkins, 1949]. Поверхность самаррской керамики предгорий Тавра (на самом севере Верхней Месопотамии) светло-оранжевого (buff) цвета, чаще всего специально не осветленная [Tekin, 2012].

Наиболее многочисленная самаррская керамическая коллекция Телля эс-Савван была изучена Ф. Ип-политони [Ippolitoni, 1970-71]. Согласно ее наблюдениям, для нижних строительных горизонтов 1 и 2 поселений Хассуна, Матарра и Шимшара характерна грубая неорнаментированная керамика, «неотличимая от хассунской». В строительном горизонте 2 впервые в небольшом количестве была выявлена керамика с орнаментацией, выполненной резьбой и росписью, которая типична как для хассунской, так и для самарр-ской культуры. В строительном горизонте 3 (фазы А, В) обнаружено много расписной керамики высокого качества, в основном с плотной орнаментацией, в т.ч. с антропоморфными изображениями, а также небольшое количество керамики, украшенной резьбой. Эти материалы названы «керамикой Классической Самарры».

Горизонты 4 и 5 Телля эс-Савван содержали, помимо самаррской керамики, халафские керамические импорты [Ibid.]. Формовочная масса расписной керамики, как правило, содержит незначительное количество минеральных включений, иногда тонкую растительную примесь. Цвет ее поверхности варьирует от светло-оранжевого до зеленоватого. Керамика имеет светлое покрытие, но ангоб встречается редко. Цвет росписи – от красно-коричневого до темно-зеленого – зависит от обжига, чаще всего шоколадный [Ibid., p. 123, 126].

Технология изготовления самаррской керамики наиболее подробно исследовалась по находкам с Телля Багуз [Nieuwenhuyse, 1999; Nieuwenhuyse et al., 2001]. Самаррская керамика содержит незначительное количество минеральной примеси, ее можно разделить на несколько групп [Nieuwenhuyse et al., 2001, p. 153]. Предполагается, что при конструировании самаррских сосудов основу делали, скорее всего, способом вдавливания глины пальцами в форму, потом ее надстраивали с использованием глиняных жгутов. Заглаживание внутренней поверхности производилось кремневым или обсидиановым инструментом. Поверхность со судов, как правило, бледная вследствие восстановительного обжига. Только у нескольких фрагментов поверхность имела зеленоватый оттенок, что свидетельствует об обжиге при температуре более 1 050 °С. Поверхность большинства фрагментов светлоокрашена или просто хорошо заглажена, но не ангобирована. Светлый цвет поверхности, по мнению исследователей керамики памятника, обусловлен наличием в со ставе глины солей, которые поднимались на поверхность в процессе испарения жидко сти. Ро спись монохромная, матовая, плотно нанесенная. Цвет росписи коричне- вый, черно-фиолетовый или пурпурный. Коричневый цвет, возможно, является результатом использования магнетита в условиях восстановительного обжига либо гематита – в условиях окислительного обжига. В процессе ро списи самаррской керамики и на некоторых этапах формообразования, вероятно, применялось поворотное устройство [Ibid., p. 158]. Наиболее часто встречаются чаши. Исследователи предполагают, что всю самаррскую керамику изготавливали на поселениях [Nieuwenhuyse, 1999; Nieuwehuyse et al., 2001].

В ходе дополнительного изучения керамическая коллекция Телля Багуз была разделена на две технологические группы: «импорт и имитация» – керамика с небольшим количеством песка, подвергавшаяся обжигу при высокой температуре, относится к Классической Самарре; «локализация» – керамика с большим количеством минеральных включений, подвергавшаяся нерегулярному обжигу, с «уникальным» узором [Odaka, 2003, p. 31–32].

Керамика самаррского облика из телля Уэйли в Южной Месопотамии изучалась с целью определения сырья и пигментов, которые применялись при росписи*. Как показал анализ, обнаруженная на поселении самаррская керамика не являлась импортной, она местного (убейдского) производства [Blackham, 1996, p. 2, 13].

Керамика поселения Ярым-тепе I

Поселение Ярым-тепе I расположено недалеко от горного хребта Синджар в Северном Ираке, раскапывалось под руководством Н.Я. Мерперта и Р.М. Мунча-ева. В 6-метровом культурном слое памятника были выделены 12 строительных горизонтов, которые представляют последовательность основных этапов неолита в регионе – Протохассуны, Архаической и Стандартной Хассуны [Мунчаев, Мерперт, 1981; Merpert, Munchaev, 1993; Петрова, 2016; Petrova, 2021].

Методика исследования

При рассмотрении всех стадий гончарной технологии анализировались: состав исходного сырья и формовочных масс, а также способы конструирования, обработки поверхности, обжига керамики [Бобринский, 1978] и ее декорирование. С целью выявления различий в традициях отбора исходного сырья были определены степень ожелезненности и запесочен- ности глины, а также размерность естественных минеральных включений [Бобринский, 1999, с. 35–40; Лопатина, Каздым, 2010]. Для установления степени ожелезненности небольшие фрагменты подвергались повторному обжигу в муфельной печи при стандартной температуре 850 °С [Цетлин, 2006]. В исходном сырье для керамики поселения обнаружен только очень мелкий песок (0,1–0,3 мм). Если его концентрация не превышает 10 %, то предполагается, что фрагмент керамики сделан из слабозапесоченной глины, если 20–30 % – из среднезапесоченной, если выше – из сильнозапесоченной.

Способ конструирования определялся по направлению спаев между отдельными глиняными элементами в горизонтальном и вертикальном свежих изломах образцов керамики. Наличие таких спаев указывает на использование налепочной технологии с применением лоскутов или жгутов [Бобринский, 1978, c. 139, 158, 174–184; Васильева, Салугина, 2010; Цетлин, 2012; Roux, 2019, p. 164–166; Shepard, 1985, p. 184; Vandiver, 1987]. При использовании техники лоскутного налепа, зафиксированной на изучаемой керамике, спаи располагаются на небольшом расстоянии друг от друга и под большим углом к стенкам сосуда. Однако сильное выбивание, присущее рассматриваемой керамике, деформирует (удлиняет) спаи.

Вероятность нанесения ангоба – дополнительного покрытия глиной иного со става – определялась по наличию трещин и утрат на поверхности слоя [Rue, 1981, p. 41; Shepard, 1985, p. 67]. Для уточнения признаков ангобирования проводились специальные эксперименты.

При описании обжига фиксировался его вид: окислительный – с доступом кислорода, характеризуется теплыми оранжевыми оттенками поверхности и в изломе, или восстановительный/полувосстановитель-ный – без доступа/с частичным доступом кислорода, характеризуется серыми холодными оттенками разной степени интенсивности. Определялись также конечные температуры обжига: температуре каления 800 °С соответствует однородный цвет излома [Бобринский, 1999, c. 93–95; Волкова, Цетлин, 2016; Rice, 1987, р. 343–344], температуре более 1 000 °С – позеленение поверхности [Nieuwehuyse et al., 2001; Rice, 1987, р. 336].

Характеристика материала

Основная (хассунская) коллекция керамики поселения периода Стандартной Хассуны представлена разнообразными по форме и назначению изделиями (столовые сосуды, емкости для приготовления и хранения продуктов и пр.). Данная керамика имеет следующие технологические показатели: преоблада- ющая часть изготовлена из слабоожелезнен-ной среднезапесоченной глины, встречаются также предметы из неожелезненной и ожелез-ненной слабозапесоченной глины; в составе глины всех находок имеется незначительная примесь известняка. Формовочная масса более грубых изделий, как и керамики периодов Протохассуны и Архаической Хассуны, включает навоз. Конструирование производилось с помощью двуслойного лоскутного налепа на форме-основе с выбиванием на ней, что характерно для предыдущих периодов [Петрова, 2016; Petrova, 2021]. Многие сосуды покрыты светлым ангобом или светлоокрашены (такой способ применялся с периода Архаической Хассуны). Орнамент выполнен росписью преимущественно красной краской или резьбой. Обжиг всегда производился в окислительной среде, но его качество варьировало в зависимости от вида изделия и обжигового устройства – в это время уже активно использовались двухъярусные горны [Мунчаев, Мерперт, 1981], но не все изделия в них обжигались.

В отложениях Ярым-тепе I самаррская керамика появляется на границе горизонтов 6 и 5, в слоях периода Стандартной Хассуны, и встречается до слоев, соответствующих концу существования поселения [Мерперт, Мун-чаев, 1971, с. 156–157; Merpert, Munchaev, 1973, р. 104]. Она наиболее многочисленна в горизонтах 5 и 4. Коллекцию самаррской керамики, которая хранится в фондах Института археологии РАН, составляют 55 фрагментов 50 сосудов*.

Среди самаррской керамики Ярым-тепе I можно выделить как минимум две группы импортных изделий, различающихся по составу используемого сырья, режиму обжига и, вероятно, происхождению (рис. 2–4). В коллекции представлены также сосуды, которые могут быть интерпретированы как имитация самаррской керамики. Следует отметить, что аутентичную керамику не всегда можно отличить от имитации, поэтому пока я не буду за-

0 2 cм

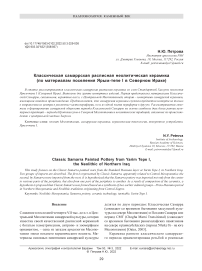

Рис. 2. Фрагменты импортной керамики Классической Самарры. Ярым-тепе I.

1–4 – чаши: 2 , 4 – горизонт 5, 3 – горизонт 4, 1 – горизонт 3; 5 , 6 – кувшины: горизонт 5. Фото А.А. Строкова.

трагивать эту тему.

Импорты керамики Классической Самарры (см. рис. 2, 3) образуют первую группу; скорее всего, они связаны с основным ареалом самаррской культуры – Центральной Месопотамией. Эта категория наиболее многочисленна и характеризуется разнообразием элементов и цветов расписного орнамента, а также технологическими особенностями (различия в исходном сырье и способах покрытия поверхности). В ней преобладают чаши (открытые сосуды). Их диаметр варьирует от 9 до 48 см, но диаметр наибольшего количества подобных сосудов находится в пределах: 12–13, 16–18 и 21–24 см. Толщина фрагментов керамики от 2 до 10 мм, однако на одном изделии разница редко превышает 1–2 мм. Толщина фрагментов четырех кувшинов (закрытые сосуды с вертикальным горлом) составляет от 4 до 13 мм при диаметре от 9 до 16 см.

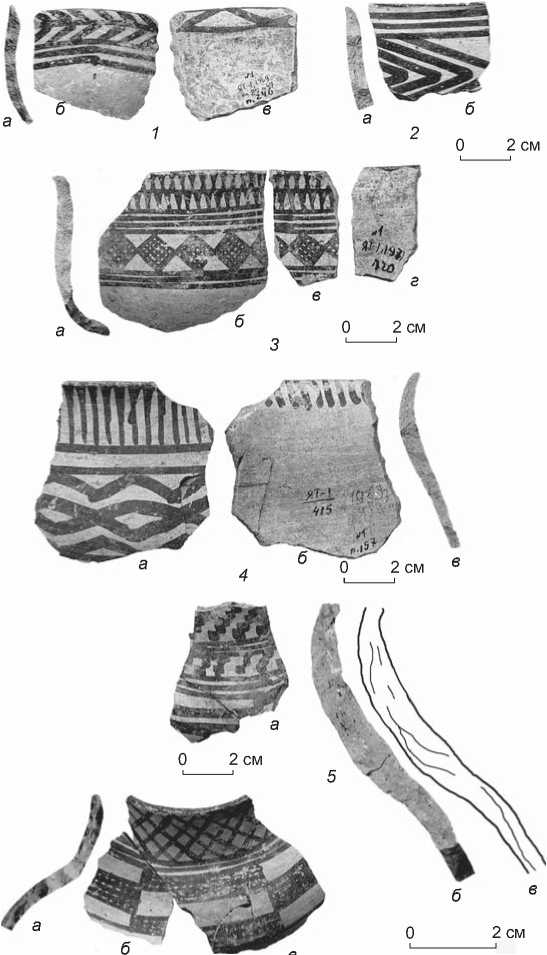

Рис. 3. Фрагменты импортной керамики - чаши - Классической Самарры. Ярым-тепе I. Горизонт 4. Фото А.А. Строкова.

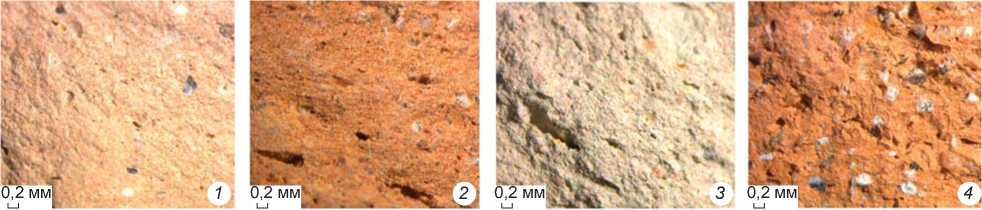

Керамика Классической Самарры изготовлена из четырех видов глин с примесью минеральных включений: ожелезненная - слабоожелезненная (преобладает) (рис. 5, 1 ) и сильноожелезненная слабоза-песоченная (рис. 5, 2 ), неожелезненная слабозапесо-ченная (рис. 5, 3 ), ожелезненная среднезапесоченная (рис. 5, 4 ). Примесь известняка во всех видах глин незначительная. Дополнительные искусственные примеси не использовались.

При конструировании сосудов, судя по направлению спаев между отдельными глиняными элементами (см. рис. 2, 5 , б , в ; 3, 5 - 8 ) и течению формовочной массы внутри глиняных элементов, применялся двуслойный лоскутный налеп. Спаи очень сильно вытянутые, многослойные, часто плохо видны. С учетом этого, а также тонких стенок и уплощенных участков на поверхности можно сделать вывод о значительном выбивании поверхности сосудов при формовке.

Следы заглаживания практически не фиксируются, в некоторых случаях можно предположить использование ткани. В целом, вся поверхность сосудов светлого цвета, что достигалось разными способами. Часть изделий была изготовлена из неоже-лезненной глины (см. рис. 2, 1 , a - в ). Несколько сосудов покрыты ангобом - дополнительным слоем глины, вероятно, смешанной со светлым пигментом (см. рис. 2, 2 , б ). Но в большинстве случаев производилось светлое окрашивание, более плотное на внешней поверхности и менее плотное, но хорошо видимое благодаря неровному закрашиванию и сгусткам краски в неровностях поверхности на внутренней (см. рис. 2, 4 , б ).

г

д

а

в

2 cм

а

б

0 2 cм

е

ж

б

вг

0 2 cм

0 2 cм

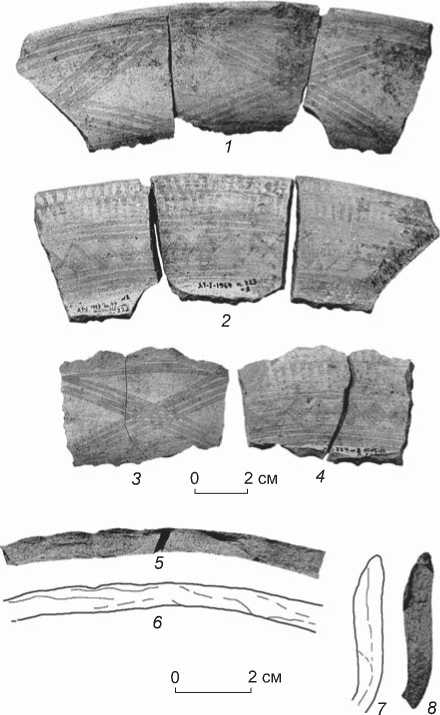

Рис. 4. Фрагменты импортной самаррской керамики, связанной с западной частью Месопотамии. Ярым-тепе I. Горизонт 5. Фото А.А. Строкова .

2 cм

Рис. 5. Микрофотография видов глин. Ярым-тепе I.

1–3 – слабозапесоченная; 4 – среднезапесоченная; 5 – сильнозапе-соченная. Микрофото сделано с помощью металлографического микроскопа Olympus MX 51 Н.Ю. Петровой .

На светлой поверхности роспись выполнена коричневой (в большинстве случаев), красно-коричневой и оранжевой краской. Роспись имеется на внеш-

ней поверхности всех сосудов, на самом крае венчика на внутренней поверхности половины находок. Можно предполагать, что при нанесении горизонтальных линий на ряд предметов (во многих случаях очень близко в несколько рядов) использовалось поворотное устройство. На некоторых изделиях видны места соединения начала и конца линии (см. рис. 2, 1, б).

Со суды подвергались окислительному обжигу:

почти у всех стенки прокалены насквозь; температура обжига достигала ок. 800 °С, а в некоторых случаях – ок. 1 000 °С. Не исключено использование горна.

Импортные изделия, связанные с Северо-Западной Месопотамией, представляют вторую группу (см. рис. 4). Среди находок из Ярым-тепе I выделяются шесть фрагментов, сопоставимых с керамикой Телле Багуз. Керамика данной группы отличается от остальной керамики памятника сероватым цветом (разной степени интенсивности) поверхности и излома. Вероятно, это фрагменты чаш. В отличие от сосудов Классической Самарры, связанных с Центральной Месопотамией, они более толстостенные – от 6 до 11 мм.

Все изделия изготовлены из слабоожезненной сильнозапесоченной глины (см. рис. 4, 1, г, ж, 2, в; 5, 5), исключением является один сосуд, сделанный из слабозапесоченной глины. Искусственные примеси не использовались. Способ конструирования был такой же, как при создании со судов Классической Самарры (двуслойный ло скутный налеп, выбивание). Следы заглаживания (тканью или грубым царапающим инструментом) фиксируются только на внутренней поверхности. На двух фрагментах никакого покрытия не было. Поверхности трех сосудов были окрашены светлой краской. Об этом свидетельствуют неровный слой краски и ее концентрация в понижениях рельефа, особенно на внутренней стороне фрагментов (см. рис. 4, 1, б, 2, б). На изделиях из слабоза-песоченной глины имеется значительный по толщине слой ангоба (см. рис. 4, 3). Все изделия расписаны коричневой (почти черной) краской. Судя по сероватозеленоватому оттенку разной степени интенсивности поверхности и излома, обжиг производился в восстановительной или полувосстановительной среде при температуре ок. 1 000 °С.

Дискуссия

На поселении Ярым-тепе I начиная с периода Архаической Хассуны при создании хассунских сосудов использовались сходные виды сырья и такие же способы покрытия поверхности (светлое окрашивание, ангоб), как при изготовлении керамики Классической Самар-ры. Прием двухслойного лоскутного конструирования самаррской керамики применялся на поселении и ранее, в периоды Протохассуны и Архаиче ской Хас-суны, и в синхронное время, в период Стандартной Хассуны, в сочетании с использованием форм-основ [Petrova, 2021]. На самаррской керамике не отмечены следы прокладок или формы, однако трудно представить изготовление тонкостенного сосуда в два слоя лоскутов с сильным выбиванием без использования формы. Предположение о том, что при конструировании самаррских сосудов основу делали, скорее всего, способом вдавливания глины пальцами в форму, а потом ее надстраивали с использованием глиняных жгутов [Nieuwenhuyse et al., 2001, p. 153], на материалах Ярым-тепе I не подтверждается.

Возможно, самаррские сосуды, выполненные менее тщательно и являвшиеся имитацией, были изготовлены на поселении; но этот вопрос требует дополнительного рассмотрения.

В отличие от керамики Стандартной Хассуны, которая, как отмечено выше, частично продолжала традицию более раннего времени [Петрова, 2016; Petrova, 2021], керамика Самарры изготовлена без искусственных примесей. Степень выбивания сосудов и равномерная толщина стенок самаррской керамики свидетельствуют о более совершенном способе изготовления, чем при создании хассунских изделий. Кроме того, можно предполагать появление в период Классической Самарры медленного поворотного устройства, которое применялось при нанесении на поверхность ровных параллельных линий. На ряде фрагментов виден стык конца горизонтальной линии росписи с точкой ее начала (см. рис. 2, 1, б). Различия проявляются в цвете росписи. Если на хассунской керамике основной цвет красный, то на самаррской – коричневый, близкий к черному, иногда оранжевый.

С учетом различий по сырью и орнаментации можно полагать, что импортная керамика Классической Самарры была изготовлена в различных местах. В будущем изучение керамики Ярым-тепе I методами естественных наук, вероятно, позволит проверить данную версию, а также ответить на вопрос о местном или неместном происхождении части изделий, в т.ч. тех, которые можно считать имитацией.

Нет сомнений в неместном происхождении са-маррской традиции, которая предполагает восстановительный или полувосстановительный обжиг керамики. Ни признаки использования данного вида обжига, ни сырье, из которого в этой традиции изготовлена керамика, не были зафиксированы на поселении в изучаемое время и ранее. Вместе с тем ее характеристики указывают на западное происхождение; на памятниках в западной части Верхней Месопотамии данный вид обжига, судя по керамике, известной как DFBW (Dark Faced Burnished ware), применялся как в более раннее время, так и соответствующее бытованию самаррской и хассунской культур [Balossi Restelli, 2006]. Самаррские сосуды, аналогичные зафиксированным на Ярым-тепе I, вероятно, имеются на памятнике Телль Багуз [Nieuwenhuyse et al., 2001; Odaka, 2003, р. 31–32]. Несколько фрагментов керамики с большим количеством минеральной примеси, прошедших восстановительный обжиг, отмечено и на поселении Телль эс-Савван [Ippolitoni, 1970-71, р. 123, 126]. Однако из данной группы керамики, зафиксированной на поселении Ярым-тепе I, выделяется одно изделие, обожженное в полувосстановитель-ной среде, но изготовленное из слабозапесоченной глины и ангобированное по технологии, в которой прослеживается смешение восточных и западных традиций.

Предположение Дж. Отс о том, что самаррская традиция берет начало в культуре Протохассуны [Oates, 2003, р. 409], вероятно, имеет под собой основание, если учитывать общие черты в гончарной технологии самаррских изделий, а также керамики Протохассу-ны и Архаической Хассуны [Петрова, 2016; Petrova, 2021]. В этой связи важно отметить, что встречающаяся начиная со 2 горизонта резьба на ранней керамике из Телль эс-Савван [Ippolitoni, 1970-71] также прослеживается на отдельных изделиях Архаической Хассу-ны и даже предшествующего времени Протохассуны (например, Телль Сотто).

В формировании самаррской общности периода Классической Самарры, вероятно, принимали участие носители различных культурных традиций. Так, декоративный стиль керамики поселения Телль эс-Савван (см., напр.: [Ibid., fig. I. 6, 8; Х. 4]), расположенного на восточном берегу Тигра к западу от горного коридора, который ведет в центральные долины Загроса, согласно результатам исследования, вероятно, складывался под влиянием керамического стиля Гуран, развившегося на основе стиля Джармо. Последний был распространен как во внутренней части Загроса (например, тепе Гуран в Хулайланской долине [Mortensen, 2014, р. 60, fig. 66]), так и в районе выхода из горного коридора в Центральную Месопотамию (поселение Ка Саре в долине Сар-пол-е-Захаб (ср.: [Alibaigi, Salimiyan, 2020, fig. 6. 2 , 3 ]). В этом месте через долины в пров. Керманшах между горными хребтами проходила дорога из Экбатаны в Вавилон, которая в неолитическое время должна была соединять долины Центрального Загроса и территорию Месопотамии. О связи с Загросом также свидетельствует прием двуслойного лоскутного конструирования сосудов, отмеченный для керамики первой половины VII тыс. до н.э. на таких поселениях, как Али Кош и Гуран [Petrova, Darabi, 2022].

Заключение

Все поставленные в статье вопросы далеки от полного разрешения. Однако очевидно, что в сложении культуры периода Классической Самарры участвовали различные культурные группы. Сегодня можно только предполагать, что это были носители традиций восточной части Верхней Месопотамии периода Протохассуны и Архаической Хассуны, а также носители культурных традиций центральной части Загроса. Интересно, что керамика с классическим самаррским орнаментом (столовые сосуды – чаши) импортировалась не только из центра в различные части периферии, но и из одной части периферии, например из западной зоны Верхней Месопотамии, в другую. Все отмеченные явления и то, что за ними стояло, требуют дополнительных исследований, в т.ч. полевых.

Я очень благодарна доктору исторических наук Ш.Н. Амирову и профессору Халилу Текину за ценную помощь при работе над статьей.

Список литературы Классическая самаррская расписная неолитическая керамика (по материалам поселения Ярымтепе I в Северном Ираке)

- Амиров Ш.Н. Сирия. Краткий археолого-исторический оче рк от палеолита до начала эпохи эллинизма // Кавказские горы и Месопотамская степь на заре бронзового века: сб. в честь 90-летия Р.М. Мунчаева. – М.: ИА РАН, 2019. – С. 423–445.

- Амиров Ш.Н. Самаррская культура. – 89 с. – Рукопись. Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. – М.: Наука, 1978. – 272 с.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. – Самара: Самар. гос. пед. ун-т, 1999. – С. 5–109.

- Васильева И.Н., Салугина Н.П. Лоскутный налеп // Древнее гончарство. Итоги и перспективы изучения. – М.: ИА РАН, 2010. – С. 72–87.

- Волкова Е.В., Цетлин Ю.Б. К методике изучения режимов обжига древней керамики // Традиции и инновации в изучении древнейшей керамики. – СПб.: ИИМК РАН, 2016. – 76 с.

- Лопатина О.А., Каздым А.А. О естественной примеси песка в древней керамике (к обсуждению проблемы) // Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения. – М.: ИА РАН, 2010. – С. 46–57.

- Мерперт Н.Я., Мунчаев Р.М. Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии (по материалам раскопок Советской экспедиции) // РА. – 1971. – № 3. – С. 141–169.

- Мунчаев Р.М., Мерперт Н.Я. Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии. – М.: Наука, 1981. – 320 с.

- Петрова Н.Ю. Технологическое изучение керамики поселения Ярым-тепе I (периоды Протохассуны и Архаической Хассуны) // КСИА. – 2016. – № 242. – С. 48–59.

- Цетлин Ю.Б. Об определении степени ожелезненности исходного сырья для производства глиняной посуды // Вопросы археологии Поволжья. – Самара: Науч.-технич. центр, 2006. – Вып. 4. – С. 421–425.

- Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. – М.: ИА РАН, 2012. – 384 с.

- Alibaigi S., Salimiyan A. Archaeological landscape of the Neolithic period in western foothills of Zagros mountains: new evidence from Sar Pol-e Zahab region, Iran-Iraq borderland // Iraq. – 2020. – T. 7. – P. 1–25.

- Amirov Sh. The morphology of Halafi an painted pottery from Yarim Tepe II, and the process of Ubaidian acculturation // II Workshop on Late Neolithic ceramics in Ancient Mesopotamia: pottery in context. – Barcelona: Museu dʼArqueologia de Catalunya, 2018. – P. 15–24.

- Balossi Restelli F. The development of “Cultural regions” in the Neolithic of the Near East. The “Dark Faced Burnished Ware Horizon”. – Oxford: Archaeopress, 2006. – 305 p. – (BAR Intern. Ser.; T. 1482).

- Blackham M. Further investigations as to the relationship of Samarran and Ubaid ceramic assemblages // Iraq. – 1996. – [T.] LVIII. – P. 1–15.

- Braidwood R.J. Prefatory remarks // Lloyd S., Safar F. Tell Hassuna: Excavations by the Iraq Government Directorate of Antiquities in 1943-44. – Chicago: The Univ. of Chicago press, 1945. – P. 255–259. – (J. of Near Eastern Studies; vol. 4, N 4).

- Braidwood R.J., Howe B. Prehistoric investigations in Iraqi Kurdistan. – Chicago: The Oriental Inst. of the Univ. of Chicago, 1960. – 246 p.

- Breniquet C. Tell Es-Sawwan // Réalités et problèmes, Iraq. – 1991. – [T.] LIII. – P. 75–90.

- Breniquet C. Rapport sur deux campagnes de fouilles à Tell Es-Sawwan, 1988-1989 // Mesopotamia. – 1992. – [T.] 27. – P. 5–30.

- Campbel S. Culture, chronology and change in the Later Neolithic of North Mesopotamia: PhD Thes. – Edinburgh: Univ. of Edinburg, 1992. – 325p.

- Cruels W. The Proto-Halaf: Origins, defi nition, regional framework and chronology // Proceedings of the 5th Intern. Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. – Madrid, 2008. – P. 671–689.

- Darabi H., Mostafapour S., Yari A., Mohammadi F., Zeinali S., Shahverdi M., Fadaeian I. Investigating the Late Neolithic in the Lowlands of Southwestern Iran: sounding at the site of Remremeh, Mehran plain // Neo-Lithics 2020. – Berlin: Ex oriente, 2020. – P. 47–52.

- Herzfeld E. Die vorgeschichtlichen töpfereien von Samarra. – Berlin: Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), 1930. – 107 S.

- Hole F. Interactions between Western Iran and Mesopotamia. From the 9th–4th Millennia B.C. // Iranian J. of archaeol. studies. – 2011. – N 1. – P. 1–14.

- Ippolitoni F. The pottery of Tell es-Sawwan – First season // Mesopotamia. – 1970-71. – [T.] V/VI. – P. 105–179.

- Gut R.V. Das prähistorische Ninive. Zur relative Chronologie der frühen Perioden Normesopotamiens. – Mainz am Rhein: Baghdader Forschungen, 1995. – Bd. 19. 355. – 143 S.

- Kopanias K., Beuger C., Carter T., Fox Sh., Hadjikoumis A., Kourtessi-Philippakis G., Livarda A., Magginnis J. The Tell Nader and Tell Baqrta Project in the Kurdistan Region of Iraq. Preliminary Report of the 2011 Season // SUBARTU. – 2013. – Vol. 6–7. – P. 23–57.

- Kozbe G. The Later Neolithic in the Şirnak Area (Southeast Turkey) // Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia. – Turnhout: Brepols, 2013. – P. 479–492. – (Papers on Archaeology from the Leiden Museum of Antiquities; [vol.] 9).

- Larsa et ʼOueili (1983): Rapp. Prélim / ed. J.L. Huot. – P.: Ed. Recherche sur les Civilisations, 1987. – 267 p.

- Le Mière M., Nieuwenhuyse O. The prehistoric pottery // Tell Sabi Abyad. The Late Neolithic settlement. – Istanbul: Nederlands historisch-archaeologisch instituut, 1996. – P. 119–284.

- Lebeau M. Aperҫu de la céramique de la phase ʼOueili (Obeid 0) // Larsa (10-e campagne, 1983) et ʼOueili (4-e campagne, 1983): Rapport préliminaire. – P.: Ed. Recherche sur les Civilisations, 1987. – P. 95–120.

- Lloyd S., Safar F. Tell Hassuna: Excavations by the Iraq Government Directorate of Antiquities in 1943-44 // J. of Near Eastern Studies. – Chicago: The Univ. of Chicago press, 1945. – Vol. 4, N 4. – P. 255–331.

- Mallowan M.E.L., Rose J.C. Excavations at Tell Arpachiyah // Iraq. – 1935. – Vol. III. – P. 1–178.

- McCown D.E. The Comparative Stratigraphy of Early Iran. – Chicago: The Univ. of Chicago press, 1942. – 66 p. – (Studies in Ancient Oriental Civilization; N 23).

- Merpert N.Ya., Munchaev R.M. Early agricultural settlements in the Sinjar plain, Northern Iraq // Iraq. – 1973. – Vol. 35. Autumn. – P. 93–113.

- Merpert N., Munchaev R. Yarim Tepe I // Early stages in the evolution of Mesopotamian civilization. Soviet excavations in Northern Iraq. – Arizona: The Univ. of Arizona Press, 1993. – P. 73–114.

- Mortensen P. Additional Remarks on the Chronology of Early Village-Farming Communities in the Zagros Area // Sumer. – 1964. – Vol. 20. – P. 28–36.

- Mortensen P. Tell Shimshara. The Hassuna period. – Copenhagen: Munksgaard, 1970. – Vol. 5.2. – 150 р.

- Mortensen P. Excavations at Tepe Guran. The Neolithic period. – Leuven; P.; Walpole, Ma: Peeters, 2014. – 145 p.

- Nieuwenhuyse O. Tell Baghouz reconsidered: a collection of “Classic” Samarran sherds from the Louvre // Syria. – 1999. – [T.] 76. – P. 1–18.

- Nieuwenhuyse O., Jacobs L., Van As B., Broekmans T., Adriaens A.M. Making Samarra fine ware – technological observations on ceramics from Tell Baghouz (Syria) // Paleorient. – 2001. – Vol. 27. – P. 147–165.

- Oates J. Prehistoric investigations near Mandali, Iraq // Iraq. – 1968. – Vol. 30, 1 (Spring). – P. 1–20.

- Oates J. Choga Mami 1967-68: a preliminary report // Iraq. – 1969. – Vol. XXXI, Autumn. – P. 115–152.

- Oates J. The Choga Mami transitional // Colloques internationaux CNRS. – P.: Prehistore de la Mesopotamie, 1987. – P. 163–179.

- Oates J. Samarran issues // Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia. – Brepols: Brepols publ., 2003. – P. 407–416.

- Odaka T. Samarra pottery in the National Museum of Aleppo, Syria // Al-Rafi dan. – 2003. – Vol. XXIV. – P. 25–35.

- Odaka T. Neolithic potsherds from Matarrah, Northern Iraq: the collection of the University Museum, the University of Tokyo // Decades in Deserts: Essays on Near Eastern Archaeology in honor of Sumio Fujii. – Tokyo: Rokuichi Syobou, 2019. – P. 251–260.

- ʼOueili. Travaux de 1985 / ed. J.L. Huot. – P.: Ed. Recherche sur les Civilisations, 1991. – 270 p.

- Perkins A.L. The comparative archaeology of Early Mesopotamia. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1949. – 239 p.

- Petrova N. Neolithic pottery technology of Sinjar Valley, Northern Iraq (Proto-Hassuna and Archaic Hassuna periods) // Neolithic pottery from the Near East. Production, distribution and use. – Analia-Istanbul: Koç university press, 2021. – P. 213–228.

- Petrova N., Darabi H. Analysis of neolithic pottery technology along the Iranian Zagros foothills // Documenta Praеhistorica. – 2022. – Vol. XLIX. – P. 2–27.

- Rice P.M. Pottery Analysis. A sourcebook. – Chicago; L.: Univ. of Chicago press, 1987. – 559 p.

- Roux V. in collaboration with Courty M.A. Ceramics and Society. A Technological Approach to Archaeological Assemblages. – Cham: Springer, 2019. – 329 p.

- Rue O.S. Pottery technology. Principles and reconstruction. – Wash.: Taraxacum, Australian National Univ., 1981. – 150 p.

- Shepard A.O. Ceramics for the Archaeologist. – Wash.: Carnegie institution of Wash., 1985. – 414 p.

- Suleiman A., Nieuwenhuyse O. A note on the Hassuna/ Samarra site of tell Boueid II // Neo-Lithics. A Newsletter of Southwest Asian Lithics Research. – 1999. – Vol. 1. – P. 1–2.

- Taylor J.D.P., Seton-Williams M.V., Waechter J. The excavation at Sakce Gözü // Iraq. – 1950. – Vol. XII, pt. 2. – P. 53–138.

- Tekin H. The contribution of Hakemi Use to the prehistory of Upper Mesopotamia // Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia. – Turnhout: Brepols Publ. n.v., 2012. – P. 493–502.

- Tekin H. An Overview of the Late Neolithic period of Southeastern Anatolia // J. of the Turkish Inst. of archaeol. And culture heritage. – 2021. – Vol. 1. – P. 49–78.

- Tomson B.E. The archaeology of Northern Mesopotamia. A thesis submitted to the Faculty of the Department of Anthropology. – Arisona: The Univ. of Arisona, 1969. – 244 p.

- Tsuneki A., Rasheed K., Saber S.A., Nishiyama Sh., Anma R., Ismail B.B., Hasegawa A., Tatsumi Y., Miyauchi Y., Makino M., Kudo Y. Excavations at Qalat Said Ahmadan, Suleimani, Iraq-Kurdistan: fi rst interim report (2014 season) // Al-Rafi dan. – 2015. – Vol. XXXVI. – P. 1–63.

- Vandiver P. Sequential slab construction: a conservative Southwest Asiatic ceramic tradition, ca. 7000-3000 B.C. // Paleorient. – 1987. – 13 (2). – Р. 9–35.