Классификация монолитных конструкций по степени массивности

Автор: Пикус Г.А., Русанов А.Е., Мозгалв К.М.

Рубрика: Технология и организация строительства

Статья в выпуске: 4 т.24, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен анализ нормативной, технической и научной литературы на предмет имеющихся классификаций монолитных конструкций по степени массивности. Выявлено, что в основу большинства имеющихся классификаций положена такая характеристика массивности, как модуль поверхности. При этом все рассмотренные классификации не совпадают между собой по диапазонам значений модуля поверхности, а некоторые источники говорят о том, что при классификации помимо модуля поверхности необходимо учитывать и ряд других параметров. Более того, ни в одном источнике литературы не дано определение термина «массивность». Представлены доказательства того, что параметр массивности имеет природное происхождение и в естественных условиях гармонично меняется с изменением климатических условий. Показано, что гармония природы тесно связана с гармонией золотого сечения, вследствие чего в данной работе применена концепция золотого сечения при классификации конструкций по степени массивности. Результаты исследований показывают, что конструкции типа куб имеют три степени массивности (массивная, среднемассивная и немассивная), а конструкции типа колонны (балки) или плиты (стены) - только две (среднемассивная, немассивная). Каждой степени массивности того или иного типа конструкции определены свои диапазоны изменения модуля поверхности.

Зимнее бетонирование, массивность, модуль поверхности, золотое сечение

Короткий адрес: https://sciup.org/147246048

IDR: 147246048 | УДК: 693.547.4 | DOI: 10.14529/build240407

Текст научной статьи Классификация монолитных конструкций по степени массивности

В теории зимнего бетонирования важнейшую

роль играет такой параметр, как массивность конструкции. Общеизвестно, что он характеризуется модулем поверхности1, в общем случае численно

равным отношению суммы площадей охлаждаемых поверхностей конструкции к ее объему:

М п

охл

V

Однако так было не всегда: на определенном этапе развития теории зимнего бетонирования использовалось обратная зависимость – отношение объема конструкции к площади поверхности [1].

Для упрощения расчетов для некоторых типовых конструкций определены формулы с учетом геометрии конструкций [2, 3], например:

– для плит и стен толщиной а , м:

М п

2 a ,

– для колонн и балок квадратного сечения со стороной а , м:

М п

4 a ,

– для кубов со стороной а , м:

М п

6 a

Продемонстрировать влияние данного параметра на технологические процессы зимнего бетонирования можно следующим образом:

– из первой теоремы Кондратьева [4] темп охлаждения конструкции пропорционален площади ее боковой поверхности и обратно пропорционален объему:

a F

m = v—-; cy V

– градиент температуры для объемной фигуры как величину, демонстрирующую равномерность распределения температуры по объему конструкции, можно записать в виде объемной производной:

j tdF grad (t) = lim F----.

v ^ o V

1 Интересно, что кроме того, что массивность характеризуется модулем поверхности, никакого определения термина массивности нет.

Таким образом, видно, что параметр массивности однозначно определяет температурные режимы выдерживания бетона. Однако для того чтобы выполнить в конкретных климатических условиях максимально достоверную предварительную оценку поведения выдерживаемых конструкций и назначить необходимые технологические параметры зимнего бетонирования, нужно иметь правильную классификацию конструкций по степени массивности.

Среди нормативной документации спорная классификация приведена в [5], согласно ей массивными конструкциями считают те, у которых минимальный геометрический размер составляет 0,8 м и более. То есть здесь для любых конструкций массивность определяется только одним геометрическим размером, что верно лишь для пластин и квадратных колонн. Более того, даже для пластин считать немассивной конструкцию толщиной 0,7 м, у которой Мп = 2,9 м–1, представляется нелогичным.

Не менее спорное определение массивной конструкции приведено в [6]: массивной является та конструкция, для которой отношение площади поверхности, открытой для ее высыхания, к ее объему равно или меньше 2. То есть здесь рассматриваются не охлаждаемые поверхности (к которым относятся как открытые, так и утепленные поверхности, и поверхности, соприкасающиеся с негреющей опалубкой или с холодным грунтом), а только открытые поверхности. Такой подход к оценке массивности противоречит самой сути данного параметра в теории зимнего бетонирования, связанного с изменением температуры тела.

В научной и технической литературе представлено большое разнообразие мнений о классификации конструкции по степени массивности. Так, в [7] показано, что массивными являются конструкции с модулем поверхности до 4, а маломассивными – более 8. В [8] автор пишет: «…конструкция считается массивной при Мп < 6 м–1, средней массивности – при Мп = 6…9 м–1 и ажурной – при Мп > 9м–1», видимо, под термином «ажурная» понимая «маломассивная» или «немассивная».

В монографии [9] предлагается считать: массивными – конструкции с Мп до 3 м–1, средней массивности – с Мп 3…8 м–1, немассивными – с Мп 8…12 м–1. Таким образом, из классификации исчезает целый ряд конструкций с модулем поверхности более 12 м–1.

В монографии [10] конструкции делятся на массивные с Мп до 6 м-1 и маломассивные, к которым относят конструкции с Мп = 12^20 м-1, а также стыки с Мп = 20.. .100 м-1.

В работе [11] сказано, что среднемассивными являются конструкции с модулем поверхности 2– 12 м-1. Тогда очевидно, что массивными будут конструкции с модулем поверхности до 2 м-1, а немассивными - более 12 м-1.

Из продемонстрированного выше видно, что однозначной классификации конструкций, возводимых в зимних условиях, по степени массивности нет.

В качестве причины отсутствия однозначной классификации можно принять мнение о том, что «при одном и том же Мп , но разной конфигурации конструкции остывание происходит неодинаково» [12]. Об этом же указано в [13], где приведены аналитические зависимости для оценки модуля поверхности четырех групп конструкций.

Одной из последних работ, в которых рассмотрен вопрос классификации монолитных конструкций по степени массивности, является [14]. Авторы не предлагают своей классификации, а задаются вопросом о несовершенстве текущих классификаций и считают, что при оценке массивности необходимо учитывать не только геометрию конструкции, но и особенности как климатических условий, так и условий производства работ.

Более того, в [2] указано, что «любая конструкция может рассматриваться или как немассивная, или как массивная», и приводятся условия отнесения плит и колонн к немассивным конст- рукциям:

- для колонн:

А

Х< 2,

- для плит толщиной b :

А ■ b

---<

X

2,

где А - общий коэффициент теплообмена, Вт/ ° С; X - коэффициент теплопроводности материала, Вт/м ^° С.

Таким образом, перед нами стоит цель - разработать достоверную классификацию монолитных конструкций, выдерживаемых в зимних условиях, по критерию массивности.

Методика проведения исследования

Необходимо учесть, что параметр массивности имеет природное происхождение. Так, в 1847 году сформулировано правило Бергмана [15]: среди сходных форм теплокровных животных наиболее крупными являются те, которые живут в условиях более холодного климата. Это правило основано на предположении, что тепловыделение тела зависит от его объема, а скорость теплоотдачи - от площади его поверхности. При увеличении разме ров животных объем тела растет быстрее, чем его поверхность.

В дополнение к этому правилу можно привести и правило Аллена (1887 год). Согласно этому правилу среди родственных форм теплокровных животных, ведущих сходный образ жизни, те, которые обитают в более холодном климате, имеют относительно меньшие выступающие части тела: уши, конечности, хвосты и т. д. Сокращение размеров выступающих частей тела приводит к уменьшению площади поверхности тела и способствует экономии тепла. Видно, что природа создала гармонию между тепловыделением тела и его теплоотдачей, найдя оптимальное сочетание объема и площади поверхности тела.

Примем за истину наличие трех степеней (уровней) массивности конструкции - массивная, среднемассивная и немассивная. В данной работе был использован нестандартный подход к делению линейки значений массивности на отрезки (уровни). В основу этого подхода легла концепция золотого сечения [16] как математической категории, широко представленной в природе. Гармония золотого сечения тесно связана с гармонией природы, описанием которой занимается физика (в нашем случае раздел термодинамики [17]) путем применения необходимого для этого математического аппарата. Поэтому такой подход следует признать обоснованным. Более того, пропорции золотого сечения используются не только в искусстве и архитектуре, но и в целом ряде областей, далеких от них, например, в металлургии, в экономике и других [18-20].

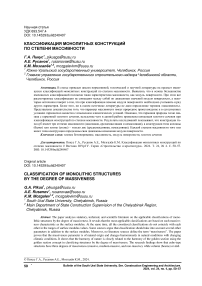

Согласно [16] значение величины золотой пропорции d равно 1,618. На рис. 1 показано деление отрезка длиной в две единицы на три пропорциональных отрезка (в соответствии с тремя уровнями массивности). При этом образующийся ряд чисел при делении отрезка представляет собой геометрическую прогрессию и обладает аддитивными свойствами, присущими арифметическому ряду: 1, 1/ d , (1/ d)2.

Рис. 1. Деление отрезка длиной 2 единицы согласно концепции золотого сечения

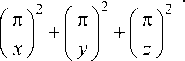

Учитывая, как было показано выше, что массивность влияет на равномерность распределения температуры по объему конструкции, из первой теоремы Кондратьева видно, что за такую равномерность отвечает и параметр у - коэффициент неравномерности распределения температуры в теле конструкции. Этот коэффициент принимает значения от стремящегося к 0 (температуры по объему тела распределены абсолютно неравномерно - т. е. конструкция массивна), до 1 (температуры по объему одинаковы - т. е. конструкция немассивна). Следовательно, между Мп и у можно установить прямую взаимосвязь, а деление массивности на уровни определить через коэффициент у по пропорции золотого сечения.

Результаты исследования

Преобразуем рис. 1 с учетом того, что шкалой значений будет являться коэффициент неравномерности у , значения которого лежат в диапазоне (0;1] (рис. 2). Тогда получим, что массивным конструкциям будет соответствовать диапазон коэффициента у от 0 до 0,5, среднемассивным - от 0,5 до 0,809, немассивным – от 0,809 до 1. Причем эти диапазоны будут постоянны для любых конструкций, независимо от их формы и размеров.

Исследуем взаимосвязь модуля поверхности с коэффициентом неравномерности распределения температур для ряда конструкций, чей модуль поверхности определен во введении к данной статье. Из [4]:

у = (B2 +1,44B +1)-0,5, где В – модифицированная форма числа Bi.

a FK а К

B = = Мп ,

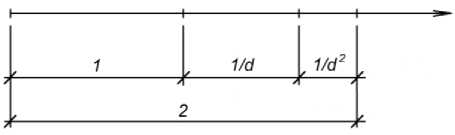

X V X п здесь а - коэффициент теплоотдачи (принят в дальнейшем 6,3 Вт/(м2-°С)); X - коэффициент теплопередачи бетона (принят 2,6 Вт/(м-°С)); К -коэффициент формы тела (м2):

К =

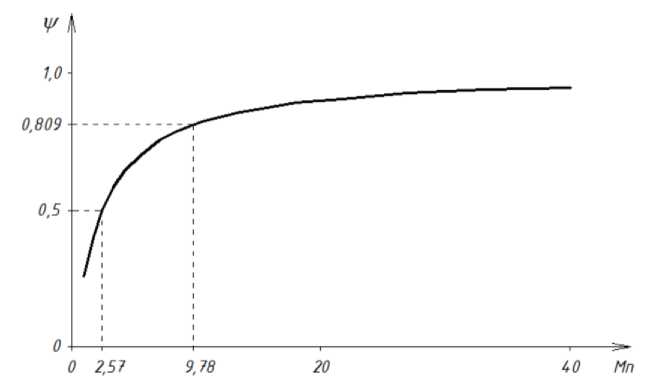

Запишем результаты расчетов для кубов в табл. 1, а зависимость коэффициента неравно- мерности распределения температур в теле конструкции от модуля ее поверхности представим в виде графика (рис. 3).

Видно, что для монолитных конструкций, имеющих форму куба, массивными следует считать конструкции с модулем поверхности до 2,57 м–1, среднемассивными – с модулем поверхности от 2,57 до 9,78 м–1, а немассивными – с модулем поверхности более 9,78 м–1.

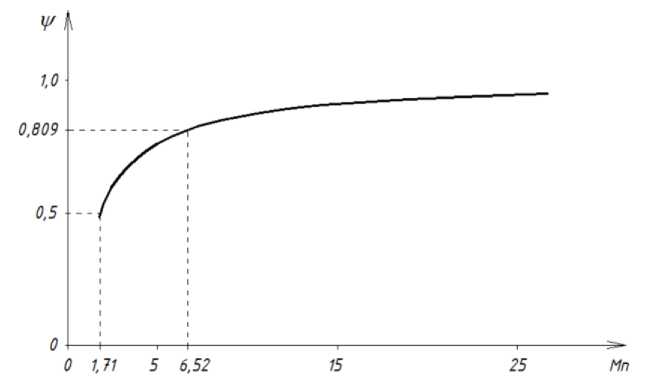

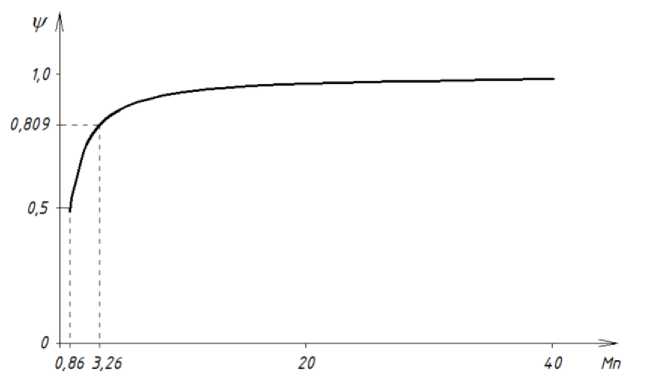

Построим аналогичные графики для колонн и балок квадратного сечения (рис. 4) и для плит и стен (рис. 5).

Рис. 2. Деление коэффициента неравномерности распределения температур по степени массивности конструкций

Таблица 1

Расчетные параметры для кубов

|

Размер ребра, а , м |

Модуль поверхности, Мп , м–1 |

Коэффициент формы, К |

Модифицированная форма числа Bi |

Коэффициент неравномерности распределения температур, у |

|

0,15 |

40,00 |

0,00076 |

0,0738 |

0,948 |

|

0,2 |

30,00 |

0,00135 |

0,0985 |

0,932 |

|

0,3 |

20,00 |

0,00304 |

0,1477 |

0,900 |

|

0,4 |

15,00 |

0,00541 |

0,1969 |

0,870 |

|

0,5 |

12,00 |

0,00845 |

0,2462 |

0,841 |

|

0,6 |

10,00 |

0,01217 |

0,2954 |

0,813 |

|

0,7 |

8,57 |

0,01657 |

0,3446 |

0,787 |

|

0,8 |

7,50 |

0,02164 |

0,3939 |

0,762 |

|

0,9 |

6,67 |

0,02738 |

0,4431 |

0,738 |

|

1,0 |

6,00 |

0,03381 |

0,4923 |

0,716 |

|

1,5 |

4,00 |

0,07607 |

0,7385 |

0,619 |

|

2,0 |

3,00 |

0,13523 |

0,9847 |

0,543 |

|

2,5 |

2,40 |

0,21130 |

1,2309 |

0,483 |

|

3,0 |

2,00 |

0,30427 |

1,4770 |

0,434 |

|

3,5 |

1,71 |

0,41415 |

1,7232 |

0,394 |

|

4,0 |

1,50 |

0,54093 |

1,9694 |

0,360 |

|

6,0 |

1,00 |

1,21709 |

2,9541 |

0,267 |

Рис. 3. Взаимосвязь коэффициента неравномерности температур и модуля поверхности для конструкций типа куб

Рис. 4. Взаимосвязь коэффициента неравномерности температур и модуля поверхности для колонн и балок квадратного сечения

Рис. 5. Взаимосвязь коэффициента неравномерности температур и модуля поверхности для плит и стен

Таблица 2

Классификация монолитных конструкций по степени массивности

|

Конструкция |

Модуль поверхности конструкции, м–1, для степени массивности |

||

|

Массивная |

Среднемассивная |

Немассивная |

|

|

Куб |

менее 2,57 |

2,57…9,78 |

более 9,78 |

|

Колонна, балка |

— |

менее 6,52 |

более 6,52 |

|

Плита, стена |

— |

менее 3,26 |

более 3,26 |

Список литературы Классификация монолитных конструкций по степени массивности

- Рекомендации по зимнему бетонированию / под ред. С.А. Миронова, Б.А. Крылова. М.: Стройиздат, 1965. 64 с.

- Руководство по зимнему бетонированию с применением метода термоса. М.: Стройиздат, 1975. 192 с.

- Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях / под ред. Б.А. Крылова, С.А. Амбарцумяна, А.И. Звездова. М.: НИИЖБ, 2005. 275 с.

- Кондратьев Г.М. Регулярный тепловой режим. М.: Гостехиздат, 1954. 408 с.

- СП 435.1325800.2018. Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ.

- СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

- Патент № 2143047 С1 Российская Федерация, МПК E04G 11/00. ^особ бетонирования монолитных конструкций с элементами разной массивности / А.Р. Соловьянчик, С.А. Шифрин, А.Е. Руденко. № 98111921/03; заявл. 18.06.1998; опубл. 20.12.1999.

- Миронов, А.Д. Выбор оптимального метода зимнего бетонирования в обществе с ограниченной ответственностью «Стройсервис» при строительстве серии жилых домов // Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. 2016. Т. 1. С. 433-437.

- Копылов, В.Д. Устройство монолитных бетонных конструкций при отрицательных температурах среды: моногр. М.: Изд-во АСВ, 2014. 184 с.

- Молодин В.В., Лунев Ю.В. Бетонирование монолитных строительных конструкций в зимних условиях: моногр. / науч. ред. Ю.А. Попов. Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2006. 300 с.

- Арбеньев, А.С. Зимнее бетонирование с электроразогревом смеси. М.: Стройиздат, 1970. 103 с.

- Гныря А.И. Технология бетонных работ в зимних условиях. Томск: Изд-во ТГУ, 1984. 280 с.

- Головнев С.Г. Технология зимнего бетонирования. Оптимизация параметров и выбор методов. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1999. 156 с.

- О влиянии некоторых технологических факторов на качество бетона монолитных железобетонных конструкций / Г.В. Несветаев, Ю.И. Корянова, А.С. Чепурненко, Д.П. Сухин // Инженерный вестник Дона. 2021. № 11(83). С. 367-383.

- Винарский М.В. О применимости правила Бергмана к эктотермным организмам: современное состояние проблемы // Журнал общей биологии. 2013. Т. 74, № 5. С. 327-339.

- Коробко В.И. Золотая пропорция и проблемы гармонии систем. М.: Изд-во АСВ, 1998. 374 с.

- Ондар С.О. Принципы термодинамики в биологических системах // Вестник Тувинского государственного университета. № 2 Естественные и сельскохозяйственные науки. 2011. № 2(9). С. 35-46.

- Проявление золотого сечения в рецептуре формовочной смеси / А.З. Исагулов, В.Ю. Куликов, Т.В. Чудновец [и др.] // Труды университета. 2011. № 4(45). С. 15-17.

- Густов Ю.И., Воронина И.В. Исследование взаимосвязи пределов текучести и прочности строительных сталей различных категорий прочности // Новые материалы и технологии в машиностроении. 2021. № 33. С. 9-12.

- Васильев В.Д., Васильев Е.В., Филимонова Л.А. Управленческие решения: нормы риска и доходности для модели EBIT в формате золотого сечения // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1(42). С. 25-32.