Классификация наконечников стрел IX-XIII веков, найденных на территории Азербайджанской Республики

Автор: Ахмедов С.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье систематизируется оружие дальнего боя, обнаруженного в ходе археологических раскопок на территории Азербайджанской Республики: в г. Кабала, Шемаха, Баку, Шабран, Шамкир, Байлакан (Орен-кала), Шарур и их окрестностях, крепостях Гюлистан, Гасымхан-кала, поселениях Шамдан, Буровдал, Шакашехр. Основой для анализа проникателей, относящихся к IX-XIII вв., послужила классификация наконечников стрел тюркских народов Сибири, Дальнего Востока, Центральной и Средней Азии, восточно-европейских степей, представленная в работах российских археологов Ю.С. Худякова и А.И. Соловьева. Исследованные 95 наконечников относятся к одному классу (железные) и двум отделам (черешковые и втульчатые). Установлено, что по сечению пера черешковые наконечники делятся на восемь групп. Втульчатые формы представлены одной группой. По функциональному показателю выделены наконечники трех видов: применявшиеся против легковооруженного противника, против противника в кольчуге и против противника в пластинчатой броне. По литейным формам, металлическим листам с вырезами и кожаным шаблонам определены способы изготовления наконечников: их ковали из металлических заготовок произвольной формы или стержней и вырезали из листа металла по шаблону с последующей дополнительной ковкой или без нее. Выделена наиболее представительная группа наконечников, имеющих узкое, граненое в сечении перо с остроугольным острием, рассчитанным на большую глубину проникновения. В количественном отношении доминирующей является группа плоских форм. В статье приводятся сведения о нескольких наконечниках стрел, обнаруженных в монгольских захоронениях конца XIII в. у г. Мингечаур.

Классификация наконечников стрел, наконечники стрел с территории азербайджана, средневековое оружие, монгольские погребения

Короткий адрес: https://sciup.org/145145844

IDR: 145145844 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.4.093-101

Текст научной статьи Классификация наконечников стрел IX-XIII веков, найденных на территории Азербайджанской Республики

Вооружение на территории Азербайджана эпохи Средневековья представлено разными по характеру элементами. Во многом это объясняется географическим положением созданных здесь государств, которые испытывали влияние различных регионов Евразии.

В результате археологических исследований на территории Азербайджанской Республики к настоящему времени накоплен материал, объем которого позволяет классифицировать наконечники, определять их роль и место в общем развитии военного дела.

Исследование охватывает период, традиционно считающийся небогатым такими находками, как оружие IX–XIII вв. Широкое распространение ислама на территории Азербайджана положило конец обряду захоронения воинов с оружием: если в VII–IX вв. погребения с оружием появлялись в связи с проникновением сюда хазар, то с IX в. они стали нехарактерными для региона. Поэтому подобных археологических материалов периода развитого Средневековья Азербайджана меньше, чем эпохи древнего мира.

***

Классификация наконечников стрел, обнаруженных на территории Азербайджана, долгое время отсутствовала, что не позволяло проследить конкретно-исторический путь развития оружия во времени и пространстве, выявить закономерности эволюции его форм. Результаты работы, начатые нами по классификации средневекового оружия, в частности наконечников стрел, с территории Азербайджанской Республики, получили отражение в исследовании «Средневековое оружие Азербайджана (на основе археологических материалов)» [Əhmədov S.Ə., Cəfərova, 2005, s. 43–54]. В ней рассмотрены наконечники стрел, опубликованные в археологической литературе Азербайджана до 2004 г. В 2013 г. руководителем Шам-кирской археологической экспедиции Т. Достиевым была предложена классификация наконечников стрел, обнаруженных на территории средневекового городища Шамкир в 2006–2011 гг. [Dostiyev, 2013]. В настоящей статье анализируются материалы, приведенные в вышеуказанных публикациях, а также некоторые музейные экспонаты (случайные находки) и наконечники, обнаруженные во время археологических раскопок 2008–2010 гг. средневековых слоев г. Кабала.

Наконечники стрел из археологических раскопок

Основой публикуемого исследования послужила классификация наконечников стрел тюркских наро- дов Сибири, Дальнего Востока, Центральной и Средней Азии, восточно-европейских степей, разработанная Ю.С. Худяковым [1986, 1991] и А.И. Соловьевым [1987]. Она позволяет разделить указанные находки на классы (по материалу (костяные, железные и др.)), отделы (по форме черешка (черешковые, втульча-тые)), группы (по сечению пера (плоские, трехгранные и т.д.)) и типы (в зависимости от контура пера (ромбические, удлиненно-ромбические и т.п.)).

Наконечники стрел из средневековых памятников Азербайджана (всего исследовано 95) принадлежат к одному классу – железные. Среди них определяют изделия двух отделов – черешковые и втульчатые. По сечению пера черешковые наконечники делятся на восемь групп.

Группа I. Круглые. Выделены два типа.

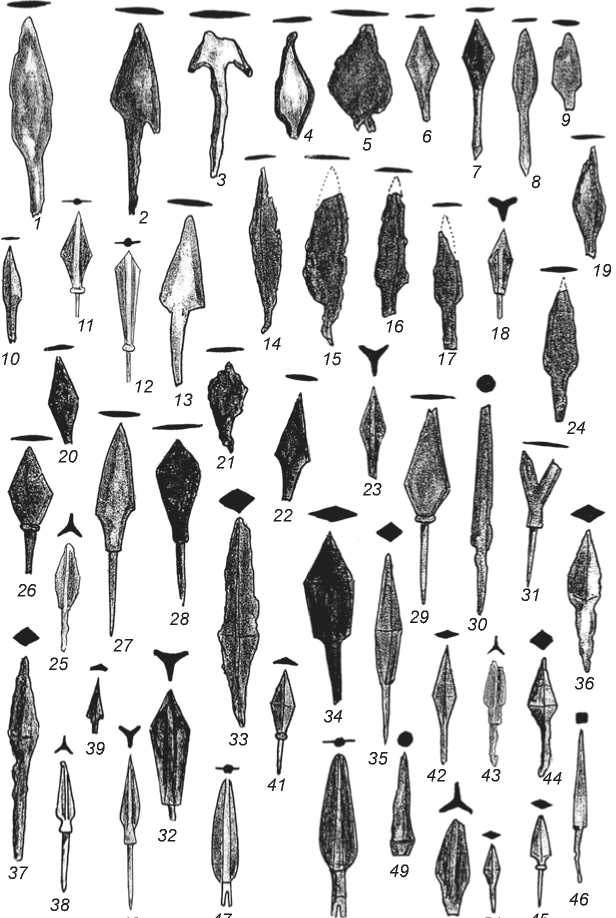

Тип 1. Удлиненно-треугольные (рис. 1, 30 ). Включает 1 экз. из Байлакана [Əhmədov Q.M., 1979, s. 53, şək. 32]. Наконечник с остроугольным острием и прямыми плечиками.

Тип 2. Удлиненно-ромбические. Включает 2 экз. из Шамкира (рис. 2, 1, 4 ) [Dostiyev, 2013, s. 77, tab. I, 1, 4]. Наконечник с остроугольным острием и покатыми плечиками.

Группа II. Квадратные. Насчитывает восемь типов.

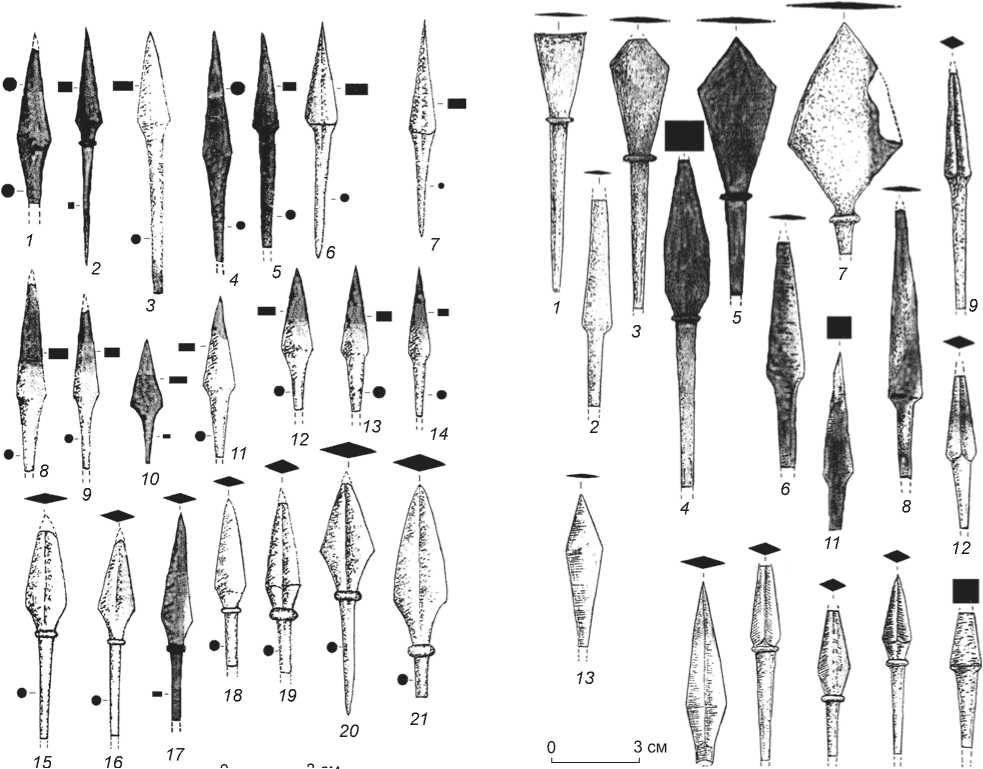

Тип 1. Удлиненно-треугольные (рис. 2, 5, 11, 14 ; 3, 17 ; 4, 3 ). Включает 12 экз. из Шамкира [Ibid., tab. I, 5, 11, 14; II, 17; V, 3].

Тип 2. Удлиненно-треугольные с упором (см. рис. 2, 2, 17, 18 ). Включает 3 экз. из Шамкира [Ibid., tab. I, 2, 17, 18].

Тип 3. Боеголовковые треугольные (см. рис. 2, 6, 7 ). Включает 5 экз. из Шамкира [Ibid., tab. I, 6, 7].

Тип 4. Удлиненно-ромбические. Включает 3 экз. из Шамкира (см. рис. 3, 11 ; 5, 10 ) [Ibid., tab. II, 11; IV, 10].

Тип 5. Узкие удлиненные (см. рис. 2, 8, 9 ; 4, 4 ; 6, 5 , 13 ). Включает 6 экз. из Шамкира [Ibid., tab. I, 8, 9; III, 5, 13; V, 4].

Тип 6. Пирамидальные с покатыми плечиками (см. рис. 4, 5 ). Включает 1 экз. из Шамкира [Ibid., tab. V, 5].

Тип 7. Удлиненно-пятиугольные с упором (см. рис. 3, 4 ; 4, 6 ). Имеется 2 экз. из Шамкира. Изделия отличаются довольно крупными размерами (длина 11 см) и большей массой [Ibid., s. 77, tab. II, 4; V, 6].

Тип 8. Долотообразные с упором (см. рис. 6, 1, 3 ). Включает 2 экз. из Шамкира [Ibid., s. 77, tab. III, 1, 3].

Группа III. Четырехгранные. Насчитывает шесть типов.

Тип 1. Удлиненно-ромбические (см. рис. 1, 33, 35 ). Имеются 1 экз. из Кабалы, 1 экз. из Байлакана [Babayev, Əhmədov Q.M., 1981, s. 46, şək. 29; Əhmədov Q.M., 1979, s. 53, şək. 32]. Наконечник с остроугольным вытянутым острием и остроугольными плечиками.

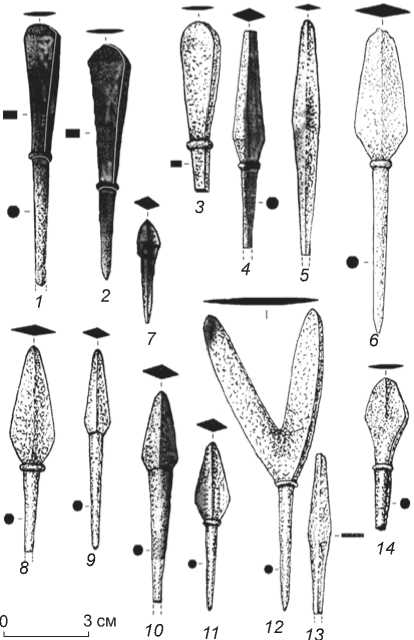

Рис. 1 . Наконечники стрел IX–XIII вв. с территории Азербайджана.

-

1, 2, 9, 13, 27, 35 – Кабала; 3, 25, 30, 33, 37, 43, 50 – Байлакан (Орен-кала); 4, 38 – Шемаха; 5, 14–17, 19, 24 – Баку; 6, 7, 20, 22, 26, 41, 42, 45, 51 – Шабран и его окрестности; 8 – поселение Шамдан; 10 – крепость Гасымхан-кала; 11, 12, 47, 48 – Шарур; 18, 23, 28, 31, 32, 34, 39, 40, 46, 49 – точное место находки неизвестно; 21, 36 – крепость Гюлистан; 29 – поселение Буровдал;

44 – поселение Шакашехр.

Тип 2. Ромбические (см. рис. 1, 36, 37, 44 ). Включает 1 экз. из крепости Гюлистан, 1 экз. из Байлакана, 1 экз. из пос. Шакашехр (Астаринский р-н Азербайджанской Республики) [Ciddi, 1967, s. 88, tab. 14; Əhmədov Q.M., 1979, s. 53, şək. 32].

Тип 3. Пирамидальные с покатыми плечиками (см. рис. 4, 3 ; 6, 7 ). Имеется 2 экз. из Шамкира [Dostiyev, 2013, s. 77, tab. А, III, 7; V, 3].

Тип 4. Удлиненно-треугольные (см. рис. 2, 10 ; 3 , 10, 12 ). Включает 3 экз. из Шамкира [Ibid., s. 77–78, tab. I, 10; II, 10]. Наконечник с остроугольным острием и прямыми плечиками.

Тип 5. Пятиугольные (см. рис. 4, 7 ; 6 , 10 ). Включает 2 экз. из Шамкира [Ibid., s. 78, tab. А, III, 10; V, 7].

Тип 6. Удлиненно-треугольные с упором (см. рис. 3, 16 ). Включает 1 экз. из Шамкира [Ibid., tab. II, 16].

Группа IV. Расплющенно-четырехгранные. Насчитывает шесть типов.

Тип 1. Пятиугольные (см. рис. 1, 34). Включает 1 экз. с территории Азербайджана (точно е ме сто находки неизвестно) [Новрузлу, 2000, с. 123, табл. 24]. Нако- нечник с остроугольным острием, почти параллельными сторонами и покатыми плечиками.

Тип 2. Ромбические с упором (см. рис. 4, 8 ). Включает 1 экз. из Шамкира [Dostiyev, 2013, s. 78, tab. V, 8]. Наконечник с остроугольным острием и такими же плечиками, сходящимися на упоре.

Тип 3. Ромбические (см. рис. 1, 42, 51 ). Включает 1 экз. из Шабрана, 1 экз. из Джанахыра [Dostiyev, 2001, s. 133, şək. 32]. Наконечник с остроугольным острием и такими же плечиками.

Тип 4. Боеголовковые треугольные с упором (см. рис. 1, 45 ). Включает 1 экз. из Шабрана, 1 экз. из Джанахыра [Ibid.]. Наконечник с остроугольным острием и выделенной боевой головкой, покатыми плечиками, сходящимися на упоре.

50 51

Тип 5. Асимметрично-ромбические с упором.

Включает 1 экз. из Шамкира [Ibid., s. 78, tab. V, 12].

Тип 6. Долотообразные с упором (см. рис. 5, 3, 8 ). Включает 2 экз. из Шамкира [Ibid., s. 78, tab. V, 5, 6].

Группа V. Трехгранные. Насчитывает три типа.

Тип 1. Треугольные (см. рис. 1, 39 ). Включает 1 экз. с территории Азербайджана (точное место находки неизвестно) [Новрузлу, 2000, с. 123, табл. 24]. Наконечник с остроугольным острием и прямыми плечиками.

Тип 2. Ромбические с упором (см. рис. 1, 41 ). Включает 1 экз. из Шабрана, 1 экз. из Шамкира [Dostiyev, 2001, s. 133, şək. 32; 2013, s. 78, tab. III, 8]. Наконечник с остроугольным острием и такими же плечиками, сходящимися на упоре.

Тип 3. Треугольные с упором (см. рис. 5, 4 ). Включает 1 экз. из Шамкира [Dostiyev, 2013, s. 78, tab. IV, şək. 4].

3 cм

Рис. 2. Наконечники стрел IX–XIII вв. со средневекового городища Шамкир.

10 14 15

Рис. 3. Наконечники стрел IX–XIII вв. со средневекового городища Шамкир.

Рис. 4. Наконечники стрел IX–XIII вв. со средневекового городища Шамкир.

7 89 10

Рис. 5. Наконечники стрел IX–XIII вв. со средневекового городища Шамкир.

Рис. 6. Наконечники стрел IX–XIII вв. со средневекового городища Шамкир.

Группа VI. Трехперые. Насчитывает три типа.

Тип 1. Боеголовковые асимметрично-ромбические с упором (см. рис. 1, 18, 32 ). Имеются 2 экз. с территории Азербайджана (точное место находки неизвестно) [İbrahimov, 1988, s. 48, tab. 9]. Наконечник с остроугольным о стрием и выделенной боевой головкой и вытянутыми остроугольными плечиками, сходящимися на упоре.

Тип 2. Ромбические (см. рис. 1, 23, 25, 50 ). Включает 2 экз. из Байлакана, 1 экз. с территории Азербайджана (точное место находки неизвестно) [Əhmədov Q.M., 1979, s. 53, şək. 32; Новрузлу, 2000, с. 123, табл. 24]. Наконечник с остроугольным острием и остроугольными плечиками.

Тип 3. Удлиненно-ромбические с упором (см. рис. 1, 38, 40, 43 ). Включает 1 экз. из Шемахи, 1 экз. из Байла-кана, 1 экз. с территории Азербайджана (точное место находки неизвестно) [Ciddi, 1967, s. 53, tab. 1; Əhmədov Q.M., 1979, s. 53, şək. 32; Новрузлу, 2000, с. 123, табл. 24]. Наконечник с остроугольным острием и широкоугольными плечиками, сходящимися на шейке с упором.

Группа VII. Двухлопастные. Насчитывает два типа.

Тип 1. Ромбические с упором (см. рис. 1, 11). Включает 1 экз. из пос. Юрдчу (Шарур) [Novruzlu, Baxşəliev, 1993, s. 45–46, tab. 48]. Наконечник с вы- деленным центральным стержнем, о строугольным острием и плечиками, сходящимися на упоре.

Тип 2. Асимметрично-ромбические с упором (см. рис. 1, 12 ). Включает 1 экз. из пос. Юрдчу (Ша-рур) [Ibid., tab. 48]. Наконечник с выделенным центральным стержнем, широкоугольным острием и плечиками, сходящимися на упоре.

Группа VIII. Плоские. Насчитывает 15 типов.

Тип 1. Боеголовковые удлиненно-треугольные шипастые (см. рис. 1, 2 ). Включает 1 экз. из Кабалы [Babayev, Əhmədov Q.M., 1981, s. 46, şək. 29]. Наконечник с остроугольным острием с выделенной боевой головкой, шипами и покатыми плечиками.

Тип 2. Треугольные шипастые (см. рис. 1, 3 ). Включает 1 экз. из Байлакана [Əhmədov, 1962, s. 38]. Наконечник с остроугольным острием, шипами и покатыми плечиками.

Тип 3. Листовидные (см. рис. 1, 5 ; 5, 9, 11 ). Включает 1 экз. из Байлакана, 1 экз. из Кабалы (квартал Сель-бир), 2 экз. из Шамкира [Əhmədov Q.M., 1979, s. 53, tab. 32; Qəbələ…, 2011, s. 142; Dostiyev, 2013, s. 78, tab. IV, 9, 11]. Наконечник с остроугольным острием и покатыми плечиками.

Тип 4. Вильчатые с упором (см. рис. 1, 31; 6, 12). Включает 1 экз. с территории Азербайджана (точ- ное место находки неизвестно), 1 экз. из Шамки-ра [İbrahimov, 1988, s. 48; Dostiyev, 2013, s. 77, tab. II, 13]. Наконечник с двумя остроугольными остриями, широкоугольным плечиками, сходящимися на шейке с упором.

Тип 5. Асимметрично-ромбические (см. рис. 1, 14 ; 3, 13 ). Включает 4 экз. из Баку, 1 экз. из Шамкира [İbrahimov, 1995, s. 20, tab. 4; Dostiyev, 2013, s. 78, tab. II, 13]. Наконечник с остроугольным о стрием и остроугольными удлиненными плечиками.

Тип 6. Удлиненно-треугольные (см. рис. 1, 13 ). Включает 1 экз. из Кабалы [Babayev, Əhmədov Q.M., 1981, s. 46, şək. 29]. Наконечник с остроугольным удлиненным острием и короткими покатыми плечиками.

Тип 7. Удлиненные ромбические (см. рис. 1, 22 ). Включает 1 экз. из Шабрана, 1 экз. из Кала и 1 экз. из части Сельбир городища Кабала [Dostiyev, 2001, s. 133–134, рис. 32; Qəbələ…, 2011, s. 225]. Наконечник с остроугольным удлиненным острием и плавно изогнутыми плечиками.

Тип 8. Удлиненно-треугольные (см. рис. 3, 8 ). Включает 1 экз. из Шамкира [Dostiyev, 2013, s. 78, tab. II, 8]. Наконечник с остроугольным удлиненным острием и покатыми плечиками.

Тип 9. Ромбические с упором (см. рис. 1, 26 ; рис. 4, 9 ; 5, 7 ; 6, 14 ). Включает 1 экз. из Шабрана, 1 экз. из Салман-булагы, 3 экз. из Шамкира [Dostiyev, 2001, s. 133–134, şək. 32; 2013, s. 78, tab. III, 14; IV, 7; V, 9]. Наконечник с остроугольным острием и такими же плечиками, сходящимися на упоре.

Тип 10. Боеголовковые удлиненные ромбические с упором (см. рис. 1, 27 ). Включает 1 экз. из Кабалы [Babayev, Əhmədov Q.M., 1981, s. 46, şək. 29]. Наконечник с остроугольным острием, выделенной боевой головкой и покатыми плечиками, сходящимися на шейке с упором.

Тип 11. Асимметрично-ромбические с упором (см. рис. 1, 28 ; 3, 3, 5 ). Включает 2 экз. из Шамкира, 1 экз. с территории Азербайджана (точное место находки неизвестно) [Dostiyev, 2013, s. 78, tab. II, 3, 5; Новрузлу, 2000, с. 123, табл. 24]. Наконечник с остроугольным коротким острием, такими же плечиками, сходящимися на шейке с упором.

Тип 12. Ромбические (см. рис. 1, 1, 4, 6–10, 15–17, 19–21, 24 ). Включает 2 экз. из Кабалы, 2 экз. из Ша-брана, 1 экз. из пос. Сандыгтепе, 1 экз. из крепости Гасымхан-кала (р-н Исмаиллы), 6 экз. из Баку, 1 экз. из пос. Шамдан (р-н Исмаиллы) [Babayev, Əhmə-dov Q.M., 1981, s. 46, şək. 29; Qədirov, 1984, s. 95, tab. 16; Dostiyev, 2001, s. 133–134, şək. 32; İbrahimov, 1995, s. 20, tab. 4; İbrahimov, Osmonov, 1993, s. 63; Кудрявцев, 1984, с. 96, табл. 1]. Наконечник с остроугольным острием и такими же плечиками.

Тип 13. Удлиненно-ромбические с упором (см. рис. 1, 29 ). Включает 1 экз. из с. Буровдал

(р-н Исмаиллы) и 1 экз. из Шамкира [İbrahimov, Osmanov, 1993, s. 64, табл. 4, 12; Dostiyev, 2013, s. 78, tab. II, 15]. Наконечник с остроугольным острием и такими же плечиками, сходящимися на упоре.

Тип 14. Долотообразные с упором (см. рис. 5, 7 ). Включает 4 экз. из Шамкира [Dostiyev, 2013, s. 78, tab. II, 1; III, 2; IV, 5–7].

Тип 15. Листовидные с упором. Включает 1 экз. из Шамкира [Ibid., s. 78].

Втульчатые наконечники составляют одну группу.

Группа I. Двухперые. Насчитывает один тип.

Тип 1. Вытянуто-эллипсоидные (см. рис. 1, 47, 48 ). Включает 2 экз. из пос. Юрдчу (Шарур) [Novruzlu, Baxşəliev, 1993, s. 45–46, tab. 48]. Наконечник с выделенным центральным стержнем, закругленным острием, овальными плечиками.

Анализ иллюстративных материалов показал, что на книжных миниатюрах и различных предметах изображались, как правило, треугольные или ромбические стрелы (возможно, это была определенная художественная традиция). Исключение составляют два изображения: на чаше из Байлакана показан пеший лучник со стрелой, снабженной вильчатым наконечником, на блюде из Габалы – конный лучник, стреляющий стрелой с вильчатым наконечником [Якобсон, 1959, табл. 9; Достиев, 1999, табл. 9].

Наконечники стрел изготавливались несколькими способами: 1) их ковали из металлической заготовки произвольной формы (в основном наконечники, сложные в сечении) [İbrahimov, 1988, s. 48]; 2) ковали из железных стержней (так делали в основном проти-вокольчужные наконечники) [Кудрявцев, 1984, с. 96, 102]; 3) вырезали из листового металла по шаблону с последующей дополнительной ковкой (судя по кожаным шаблонам, найденным в Баку, так делали ромбические и удлиненно-ромбические наконечники с упором) [Əhmədov Q.M., 1979, s. 53; İbrahimov, 1995, s. 21].

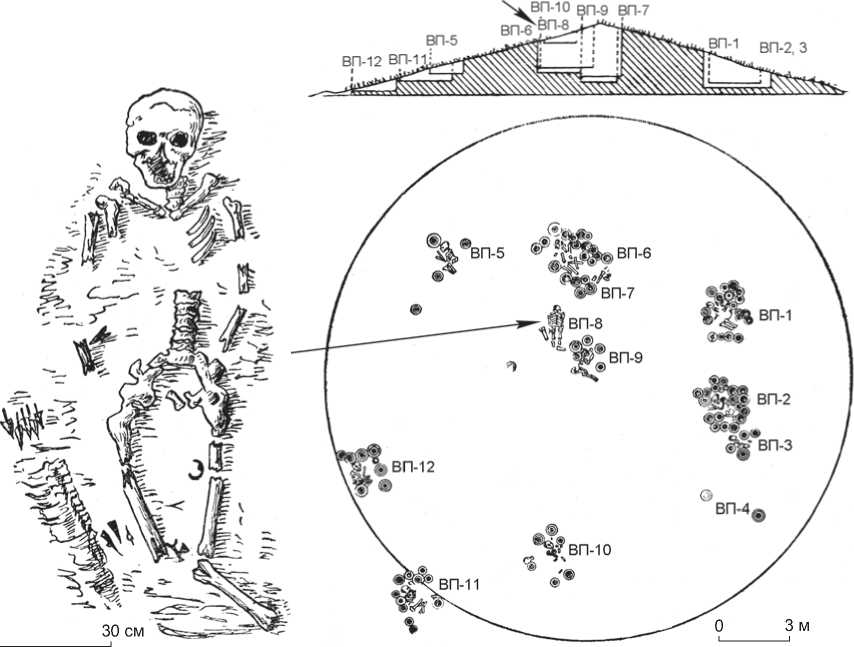

Мы посчитали нужным указать (но не учитывать в общей статистике наконечники с территории Азербайджана IX–XIII вв.) несколько наконечников стрел, обнаруженных в монгольских захоронениях конца XIII в. (рис. 7). В ходе археологических работ на берегах р. Кура в кург. II (на правом берегу) и на поселении № 3 (на левом берегу) были обнаружены погребения монгольских воинов (подробнее об их местонахождении и предметах из погребений см.: [Ахмедов, 2009]).

Курган II диаметром 24–26 м и высотой 3 м находился в центре могильного поля, он был раскопан в 1946 г. На вершине кургана имелась впадина, образовавшаяся в результате обвала стенок могильной камеры впускного погр. № 8 [Асланов, Ваидов, Ионе, 1959, с. 93]. В могильной яме обнаружен скелет человека и над ямой – костяк лошади.

Костяк человека принадлежал юноше, который был погребен в вытянутом положении на спине, голо-

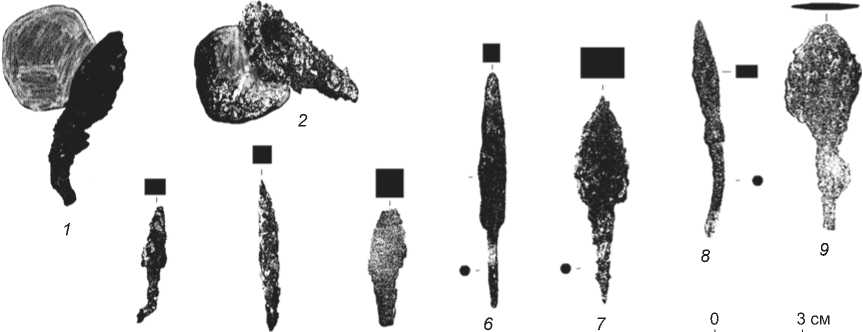

Рис. 7. Погребение монгольского воина XIII в. в Мингечауре.

вой на север и ногами на юг (рис. 7). С правой стороны бедренной кости погребенного лежал берестяной колчан в виде вытянутой трапеции [Там же, с. 102]* Наличие берестяного колчана объясняет назначение находившейся у правого колена воина железной детали (археологи отнесли ее к категории железных предметов, утративших форму). Вероятно, находка является фрагментом колчанного крюка: с плоской стороны крюк крепился к дну колчана, на сам крюк надевался на ремень, подвешиваемый к поясу. Аналогичные крюки известны по сибирским и центрально-азиатским находкам [Нестеров, Максимов, 1990, с. 122–124; Соловьев, 1987, с. 37; Худяков, 1986, с. 173; 1991, с. 93, 128].

В колчане находились наконечники стрел разной величины**: железные черешковые трехлопастные и трехгранные треугольные; железные черешковые плоские долотообразные; железные черешковые круг- лые вытянуто-треугольные (шилообразные); железные черешковые плоские треугольные. Наконечники этих типов характерны для монгольских погребений Монголии, Забайкалья, Прибайкалья, Тувы, Северного Кавказа, Крыма [Худяков, 1991, с. 105, рис. 54, 1, 3, 5]. Набор стрел из вышеуказанной могилы совпадает с набором стрел из кург. № 7 и 9 могильника Олень-Колодезь на Дону, относящегося к концу XIII – началу XIV в. [Ефимов, 2000, с. 172–174].

Выделяются два железных черешковых плоских долотообразных наконечника (НМИА, АФ, № 19771, 1977-2). Г.М. Асланов, Р.М. Ваидов, Г.И. Ионе считают их наконечниками дротиков: в колчане «лежали железные наконечники стрел и дротиков нескольких разновидностей» [1959, с. 102]. Однако известно, что стрелы и дротики в одном колчане не носили прежде всего из-за большой разницы в длине древков стрелы (не более 0,6–0,7 м) и дротика (от 1 м). Трапециевидные берестяные колчаны использовались для переноски только стрел. Колчан для дротиков был длинным (1,0–1,5 м) и изготавливался из кожи. По нашему мнению, ошибочное заключение названных исследователей базируется на представлении о том, что наиболее крупные наконечники (0,11–0,12 м) имели долотообразную форму.

Колчан данного типа характерен для кочевых культур: он был удобен для всадников и встречался еще в скифскую эпоху. Трапециевидные берестяные колчаны получили распространение на обширной территории от Тихого океана до причерноморских степей [Худяков, 1986, с. 75, 91, 99–100 и др.].

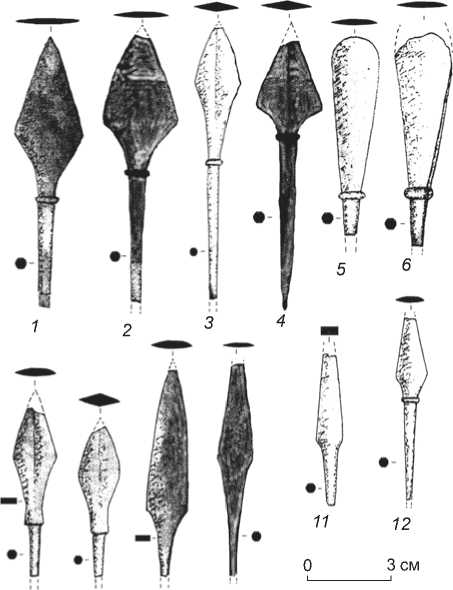

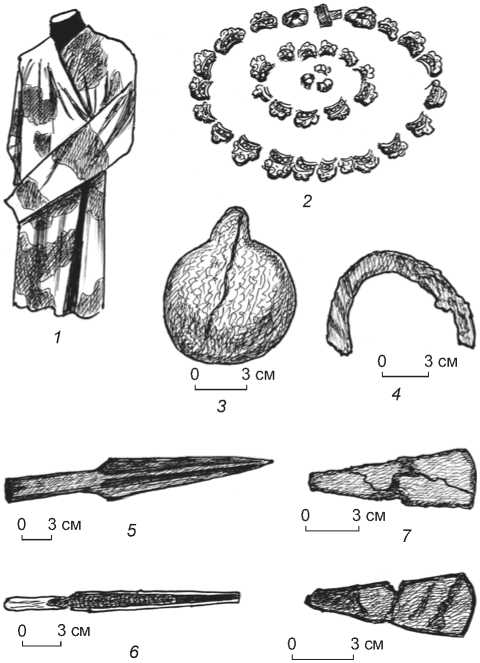

Погребение № 8 кург. II датировано археологами концом XIII – началом XIV в. Эта дата совпадает с датой монгольских могил Монголии, Забайкалья, Прибайкалья, Тувы, Северного Кавказа, Крыма, а также Горной Ингушетии и Дона. Анализ материалов захоронения (рис. 8) дает основания связывать погребенного юношу с легкой конницей. Воин носил с правой стороны колчан, который подвешивался к поясу посредством колчанного крюка. Набор стрел в колчане позволял поражать врага в пластинчатых доспехах

Рис. 8. Находки из погребения монгольского воина XIII в. в Мингечауре. (НМИА, АФ).

1 – шелковый монгольский мужской халат коричневато-песочного цвета; 2 – накладные декоративные украшения тонкого мужского пояса; 3 – круглая железная пайцза диаметром 8,7 см; 4 – фрагмент железной подковы; 5 – железный втульчатый вытянуто-ромбовидный наконечник копья длиной 37,6 см; 6 – обломок кинжала с костяной рукояткой и сохранившимся фрагментом деревянных ножен;

7 – железный черешковый плоский долотообразный наконечник стрелы длиной 11 см; 8 – железный черешковый плоский долотообразный наконечник стрелы длиной 12 см.

(стрелы с трехлопастными и трехгранными треугольными наконечниками), кольчатых (стрелы с ши-лообразными наконечниками) или в легких кожаных одеждах (стрелы с плоскими треугольными наконечниками). Долотообразные наконечники применялись при стрельбе по коням противника. Ю.С. Худяковым по материалам из Монголии, Забайкалья, Прибайкалья, Тувы, Северного Кавказа и Крыма выполнена реконструкция легковооруженного монгольского всадника [1991, с. 153, рис. 83]. Она, с нашей точки зрения, может использоваться для восстановления облика монгольского воина, костяк которого обнаружен во впускном погребении № 8.

Обсуждение результатов

Спектр рассматриваемых наконечников, вероятно, далеко не полон, но имеющиеся формы позволяют судить о его разнообразии. Обращает на себя внимание большой удельный вес плоских наконечников. Это объясняется тем, что они были просты и дешевы в изготовлении, их форма позволяла переносить в одном колчане больше стрел и соответственно увеличивать скорость стрельбы.

По функции исследуемые наконечники можно разделить на следующие виды:

-

1) применявшиеся при стрельбе в легковооруженного противника. К ним относятся черешковые плоские, двухлопастные, трехперые, а также втульчатые двухперые формы, не способные пробивать металлические и толстые кожаные доспехи (особенно на больших расстояниях), и поэтому, вероятно, применявшиеся при стрельбе в противника, который не имел соответствующего защитного вооружения. Найдено 33 наконечника. Этот вид являлся наиболее многочисленным, следовательно, в рассматриваемый период на территории Азербайджана приходилось стрелять чаще всего в воинов без доспехов;

-

2) применявшиеся при стрельбе в противника в кольчуге. К ним относятся черешковые круглые и квадратные в сечении формы. Узкий бронебойный наконечник успешно пробивал кольца кольчуги. Даже если спайки или клепки кольца выдерживали удар, то воин все равно получал ранение из-за проникновения наконечника на некоторую глубину в отверстие кольца. Найдено 37 наконечников. Наконечники этого вида можно было использовать и против воинов в кожаных и ватно-войлочных доспехах;

-

3) применявшиеся при стрельбе в противника в пластинчатой броне. К ним относятся черешковые трехгранные, четырехгранные, расплющенно-четырехгранные формы, достаточно мощные и тяжелые для того, чтобы пробить пластину кожаного доспеха или расколоть пластину металлического. Наконечни-

- ки этого вида можно было использовать и против воинов в кожаных и ватно-войлочных доспехах. Найдено 25 наконечников.

Выводы

Изучение наконечников стрел может дополнить представления не только об общем уровне развития военного дела и металлургии, но и отдельных элементов военного дела населения территории Азербайджана IX–XIII вв.

Все исследованные наконечники стрел относятся к одному классу (железные), к двум отделам (черешковые и втульчатые). По сечению пера черешковые формы делятся на восемь групп, втульчатые представлены одной группой. Значительная часть находок имеет узкое перо, граненое в сечении, с остроугольным острием, рассчитанным на достаточно большую глубину проникновения. Это особенность наконечников с территории Азербайджана.

По назначению исследуемые наконечники можно разделить на три категории: применявшиеся против легковооруженного противника (34,7 %), против противника в кольчуге (38,5 %) и против противника в пластинчатой броне (26,3 %). На основе этой информации можно сделать вывод о широком распространении защитных панцирных доспехов в комплексе вооружения средневекового населения территории Азербайджана.

К сожалению, набор наконечников пока недо ста-точно представителен для выяснения их эволюции на рассматриваемом отрезке времени. Трудно также распределить материал по территориальным группам для определения локальных особенностей тех или иных регионов.

Список литературы Классификация наконечников стрел IX-XIII веков, найденных на территории Азербайджанской Республики

- Асланов Г.М., Ваидов РМ., Ионе Г.И. Древний Мингечаур (эпоха энеолита и бронзы). - Баку: Изд-во АН АзССР, 1959. - 237 с.

- Ахмедов С. А. Погребения монгольских воинов из Мингечаура и защитный вал Абага хана как неизученный аспект войн Золотой Орды и государства Ильханов // Золотоордынская цивилизация. - Казань: Фэн, 2009. - Вып. 2. -C. 162-168.

- Достиев Т.М. Средневековые археологические памятники Северо-Восточного Азербайджана (IX-XIII вв.). -Баку: Изд-во Бакин. гос. ун-та, 1999. - 154 с.

- Ефимов К.Ю. Золотоордынские погребения из могильника «Олень-Колодезь» // РА. - 2000. - № 1. - С. 167-182.

- Кудрявцев А.А. Металлообрабатывающее производство средневекового Дербента (VI - середина XIII в.) //Древние промыслы, ремесло и торговля в Дагестане. - Махачкала: Ин-т истории, языка и лит. Даг. ФАН СССР, 1984. -С. 91-117.