Классификация перстней из этнографических сборов у северных манси

Автор: Сальникова И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлена классификация колец и перстней северных манси. Она базируется на сочетании морфологических и технологических признаков. Данный способ исследования позволяет уточнить хронологию и определить круг аналогов тиражированных ювелирных изделий из этнографических сборов и археологических источников. Время бытования «приклада» определено концом XVIII - началом ХХ в. Все предметы изготовлены русскими мастерами. Орнаментация перстней-печаток является рефлексией на экземпляры более раннего времени изготовления; декор становится более схематичным, что свидетельствует о массовом изготовлении этого типа украшений для сибирских инородцев.

Этнографические сборы, классификация, перстни и кольца

Короткий адрес: https://sciup.org/14522440

IDR: 14522440 | УДК: 391.7

Текст научной статьи Классификация перстней из этнографических сборов у северных манси

Изучение культуры северных манси вызывает большой интерес исследователей обских угров, обусловленный сохранением у данной группы автохтонного населения устойчивых традиций обрядовой практики. В связи с этим в 2016 г. участники Приполярного этнографического отряда ИАЭТ СО РАН продолжали работу по мониторингу священных мест и картографированию поселений компактного проживания северных манси. На чердаке заброшенного дома в одном из селений пос. Хошлог, расположенных на левом берегу р. Ляпин (Березовский район, ХМАО – Югра), был обнаружен «священный» сундук с прикладами. Частью его был набор украшений, монет, счетных жетонов. Все предметы были завернуты в кусок истлевшей шелковой ткани фиолетового цвета. В свертке находились монеты различного достоинства в количестве 25 единиц, четыре счетных жетона, ажурная четырехугольная нашивка, два перстня, два кольца россыпью и два комплекта перстней и колец.

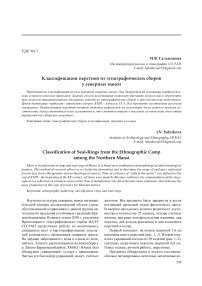

Первый комплект: на поясок шириной 1,6 см нанизаны шесть перстней (рис. 1, 1 ). Второй комплект украшений состоял из 39 изделий (рис. 1, 2 ), связаных шерстяным пояском шириной 0,8 см. Пояса тканые, ручной работы, шерстяные.

Предметы обнаружены в ветхом состоянии, обильно патинированы, неполные, нечитаемые но-

Рис. 1. Комплекты украшений.

миналы монет, декор украшений. После реставрации, проведенной М.В. Мороз, стало возможным определить даты выпуска монет. Хронологический диапазон – от 1814 до 1925 г.

Большой интерес представляют комплекты колец и перстней, поскольку данный вид ювелирных украшений часто встречается в археологических памятниках эпохи позднего Средневековья и нового времени; они могут быть хронологическим маркером в этнографических сборах. Следует отметить, что данный вид изделий использовался манси не только как украшения, но и как культовые атрибуты [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 171]. Это утверждение доказывают и предметы, обнаруженные в прикладе.

Для характеристики предметов и поиска аналогий необходима классификация данного вида изделий. К вопросу типологии украшений на примере инвентаря Кыштовского могильника обращался академик В.И. Молодин, который предложил всю совокупность предметов разделить на три группы изделий: перстни со вставками, перстни-печатки и кольца; далее группы делились на типы [Молодин, 1979, с. 88]. Вопросы классификации украшений раскрыты в монографии М.В. Седовой «Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X–XV вв.) [Седова, 1981]. Всю совокупность данного вида украшений она делит на цельнолитые и другие группы по технологии изготовления. Автор ввела термины “щитковосрединные, широкосрединные” перстни» [Там же, с. 132], этими определениями чаще всего и пользуются авторы статей для характеристики перстней.

Предложенная нами классификация совмещает морфологические признаки (внешние признаки) и технологические (полностью литые изделия, или предметы, где щиток крепился сверху, либо проковывался из средней части ободка), кроме того, учитывается форма ободка изделия: пластинчатая или дротовая. Данная категория изделий делится на два типа: кольца (15 ед.) и перстни (35 ед.).

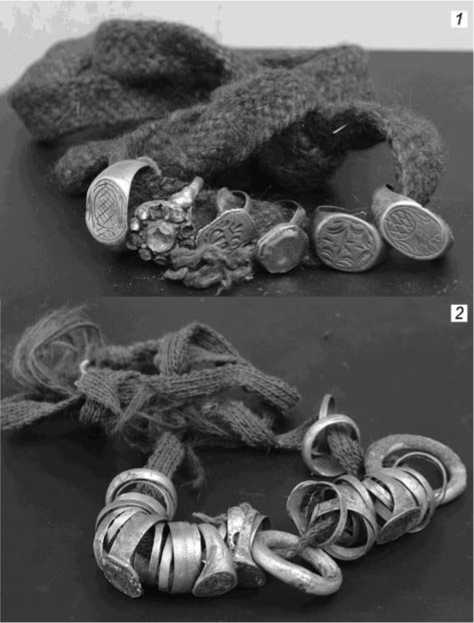

Среди колец, учитывая форму ободка, следует выделить две группы: пластинчатые (в сечении – прямоугольник) – 13 ед. и дротовые (в сечении – полуовал, выпуклая лицевая часть ) – 1 ед. Далее следуют варианты колец по признаку наличия орнамента. Гладких колец 6 ед., включая дротовое (рис. 2, 1 ), остальные украшены полосой косых насечек, которая расположена по центру внешнего края (рис. 2, 2 ).

Перстни разделены на шесть групп по признаку наличия или отсутствия щитка и по технологии его изготовления: группа «широкосрединные» – ободок пластинчатый, расширяется в средней части, на месте расширения гравировкой нанесены инициалы «ВС», «АВ», «НА», видимо, это имитация перстней-печаток (3 ед.) (рис. 2, 3 ).

Группа щитковые пластинчатые – щиток прикреплен сверху к лицевой части ободка (2 ед.), на одном надпись «Подарокъ», второй нечитаемый (рис. 2, 4 ).

Третья группа – пластинчатые с гнездом для крепления вставок (2 ед.) (рис. 2, 5 ).

Щитковосрединные – ободок дротовый, расширяется к щитку, края щитка выступают за ободок (15 ед.). По форме щитка выявлены следующие подгруппы: круглощитковая (9 ед.), овальная (4 ед.) и восьмиугольная (1 ед.). По типу орнамента перстни делятся на варианты: радиальные отходящие линии, между ними волнистые линии (6 ед.) (рис. 2, 6 ); псевдобуквы (4 ед.) (рис. 2, 7 ), ромб с крестом в центре в обрамлении волнистых линий, (рис. 2, 8 ), растительный орнамент (рис. 2, 9, 10 ).

Группа цельнолитые перстни (8 ед.) состоит из двух подгрупп: щитковолитые (7 ед.) и с гнездом для вставки (1 ед.). В свою очередь, щитковолитые перстни по типу орнамента делятся на следующие варианты: изображение фрукта (ананас) (рис. 2, 11 ), растительный орнамент (рис. 2, 12 ), хаотичный (рис. 2, 13 ), геометрический (рис. 2, 14 ).

Шестая группа представлена перстнями и со вставками – на ободок прикреплен щиток с глухим

Рис. 2. Варианты декора украшений.

кастом для вставок (2 ед.). В одном экземпляре прямоугольный каст (рис. 2, 15 ), у второго двухступенчатый каст: на одной площадке щитка касты расположены по периметру, в центре еще один каст круглой формы, удерживающий центральную вставку из цветного стекла (рис. 2, 16 ).

Систематизация нашей коллекции дает возможность уточнить датировку и найти аналогии украшениям, обнаруженным в археологических памятниках эпохи позднего Средневековья и Нового времени. О наличии данной категории украшений имеются сведения во многих публикациях, где представлены материалы памятников Нового времени [Дульзон, 1957, с. 445; Боброва, Рыкун, 2009, с. 88; Кардаш, 2009, с.140–141; Мурашко, Кренке, 2001, с. 51]. Многие авторы предлагают подробное описание, типологию [Алиева, 2014, с.189; Бородовский, Горохов, 2009, с. 99; Пархи-мович, 2008, с. 256; Татауров, 2011, с. 244].

Круг аналогий достаточно широк. Кольца гладкие и с орнаментальной полоской из косых насечек встречаются в «остяцкой коллекции», из собрания Музея антропологии МГУ, представленной в публикации «Культура аборигенов Обдорского севера в XIX веке»; описаны Т.А. Алиевой при характеристике находок Тобольска [Мурашко, Кренке, 2001, рис. 119, 23, 24; Алиева, 2014, с. 193, рис. 1, 19–21].

Щитковосрединные перстни являются самой многочисленной и достаточно однообразной по декору группой. Первый вариант орнамента (расходящиеся из центра линии) аналогичен № 9 [Мурашко, Кренке, 2001, рис. 119], там же вариант растительного орнамента, вариант экземпляра с ромбом в центре, с «псевдобуквами» [Там же, рис. 119, 1, 6, 15; Алиева, 2014, с. 193, рис. 1, 1]. Термин «псевдобуквы» введен не случайно, в коллекции с острова Фаддея, хранящейся в Музее истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока, есть три щитковосрединных перстня с щитком круглой формы, на лицевой стороне которого нанесена гравировка с про- писными буквами «тэи» в обрамлении волнистых линий. Характер надписи напоминает узор с подобных перстней приклада. По датировке А.П. Окладникова [Окладников, 1951г, с. 39], коллекция датируется XVII в., можно утверждать, что подобные перстни являются рефлексией перстней более раннего времени.

Перстни цельнолитые из нашей коллекции тоже не уникальны, перстень с орнаментом «ананас» аналогичен перстню № 14 [Мурашко, Кренке, 2001, рис. 119, 14 ], там же подобный перстень с многочисленными гнездами для вставок [Там же, рис. 119, 22 ]. Второй перстень со вставкой опубликован в статье Т.А. Алиевой [Алиева, 2014, с. 193, рис. 15] и датируется автором XVIII в.

Таким образом, данные аналогии позволяет определить время формирования приклада концом XVIII – началом ХХ в. Широкий ареал распространения данного вида украшений свидетельствует об их массовом кустарном производстве русскими мастерами для торговли с инородцами. В связи с чем, по справедливому утверждению Т.А. Алиевой, «общедоступность и постепенное удешевление данного вида украшений… привело к схематизации орнамента, вследствие этого потерялась индивидуальность предметов» [Алиева, 2014, с. 189].

Список литературы Классификация перстней из этнографических сборов у северных манси

- Алиева Т.А. Перстни из культурного слоя г. Тобольска (по материалам базарного раскопа)//Культура русских в археологических исследованиях. -Омск; Тюмень; Екатеринбург, 2014. -Т. 1. -С. 188-193.

- Боброва А.И., Рыкун М.П. Прикетье в XV-XVIII: хронология, погребальный обряд, состояние здоровья населения//Вестн. Том. ун-та. История. -2009. -№ 1 (15). -С. 86-92.

- Бородовский А.П, Горохов С.В. Умревинский острог. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. -241 с.

- Гемуев И.Н., Сагалаев А.М. Религия народа манси. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1986. -190 с.

- Дульзон А.П. Остяцкий курганный могильник XVII века у села Молчаново на Оби//Уч. зап. ТГПИ. -Томск, 1957. -Т. 16. -С. 443-488.

- Кардаш О.В. Надымский городок в конце XVI -первой трети XVIII в.//История и материальная культура. -Екатеринбург; Нефтюганск: Магеллан, 2009. -360 с.

- Молодин В.И. Кыштовский могильник. -Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1979. -180 с.

- Мурашко О. А., Кренке Н.А. Культура аборигенов Обдорского Севера в ХК веке. -М.: Наука, 2001. -156 с.

- Окладников А.П. Археологические находки на острове Фаддея и на берегу залива Симса//Исторический памятник русского арктического мореплавания XVII века: сб. ст. под ред. А.П. Окладникова, Д.М. Пинхенсон. -М.: Изд-во Главсевморпути, 1951. -С. 7-40.

- Пархимович С.Г. Коллекция артефактов из раскопок Березовского городища//Культура русских в археологических исследованиях. -Омск: Апельсин, 2008. -С. 251-262.

- Седова М.В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X-XV вв.). -М.: Наука, 1981. -196 с.

- Татауров С.Ф. Город Тара -с чистого листа//Культура русских в археологических исследованиях. -Омск: Омский ин-т, ОФ РГТЭУ, 2011. -С. 242-252.