Кластерное развитие региона на основе инноваций в условиях санкций (на примере нефтехимического комплекса Самарской области)

Автор: Хмелева Галина Анатольевна, Тюкавкин Николай Михайлович, Свиридова Светлана Викторовна, Чертопятов Дмитрий Александрович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Инновационное развитие

Статья в выпуске: 5 т.10, 2017 года.

Бесплатный доступ

Приоритетным направлением промышленной политики в современных условиях является обеспечение опережающих темпов экономического развития, что осложняют введенные против России санкции. Одним из объектов особого внимания со стороны стран-инициаторов санкций выступила российская нефтедобывающая промышленность. Цель статьи - обосновать комплекс практических мер по кластерному развитию на основе инноваций как возможность обеспечения экономического роста региона в условиях санкций. В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: обосновать кластерный подход в качестве теоретической базы развития промышленного комплекса на инновационной основе; исследовать современное состояние и значение нефтехимического комплекса в экономике Самарской области; обосновать этапы формализации промышленного кластера на основе инноваций. Научная новизна исследования заключается в расширении существующей системы знаний об экономических санкциях не только как инструменте политического давления, но и как ресурсе для опережающего развития регионов. Прикладное использование результатов исследования связано с обоснованием комплекса практических мер, направленных на опережающее развитие с учетом экономической специализации региона. Для достижения поставленной цели были использованы логический, системный и статистический анализ региональной хозяйственной системы на основе общедоступных официальных источников информации. Доказано, что санкции имеют схожую природу с экономическими кризисами, могут и должны быть использованы для мобилизации экономики регионов для опережающего роста. Выявлено, что нельзя недооценивать роль и значение сырьевого сектора в развитии экономики регионов, где он может служить драйвером развития для обрабатывающих отраслей. К числу таких регионов принадлежит Самарская область, в которой нефтехимическим кластер заявлен, но, по сути, представляет собой архаичную систему территориально-промышленного комплекса. В статье выявлены возможности и предложен комплекс практических мер для придания импульса к опережающему развитию формирующегося нефтехимического кластера Самарской области на основе инноваций. Перспективы дальнейших исследований связаны с поиском новых возможностей для ускорения инновационного развития регионов в условиях санкций.

Кластеры, инновационное развитие, промышленность, регион, санкции

Короткий адрес: https://sciup.org/147109997

IDR: 147109997 | УДК: 338.45; | DOI: 10.15838/esc.2017.5.53.6

Текст научной статьи Кластерное развитие региона на основе инноваций в условиях санкций (на примере нефтехимического комплекса Самарской области)

С 2014 года российская экономика находится в условиях санкций, усугубляющих и без того сложное экономическое положение регионов [18; 19]. В этих условиях представляется необходимым разработать на основе научного исследования последствий феномена санкций практические меры по вовлечению внутренних ресурсов для обеспечения экономического роста в регионах.

Международные экономические санкции являются средством политического давления, но эффект от них далеко не всегда однозначен [17]. Первоначально введенные со стороны США, поддержанные ЕС и другими странами скорее как политические точечные меры против целого ряда политиков и чиновников, позже санкции приняли явный экономический характер и вызвали широкую дискуссию и неоднозначные оценки данной проблемы. А.Н. Барковский, С.С. Алабян, О.В. Морозен- кова [2] отмечают «необходимость возобновления экономического сотрудничества между ЕС и Россией». В отличие от данного подхода С.Ю. Глазьев [5, 6] рекомендует перейти от внешних к внутренним источникам развития. М.В. Клинова, Е.А. Сидорова, отмечая возможное долговременное негативное влияние санкций на экономику России, предлагают более активно развивать рыночные механизмы для формирования новой хозяйственной модели «с применением средств налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, механизмов партнерства государства и частного капитала» [10].

В связи с неоднозначными мнениями по данной проблеме авторы исследования поставили перед собой в качестве цели обоснование комплекса практических мер по кластерному развитию на основе инноваций как возможность обеспечения экономического роста региона в условиях санкций.

При этом последовательно решаются следующие задачи: 1) обосновать кластерный подход в качестве теоретической базы развития промышленного комплекса на инновационной основе; 2) исследовать современное состояние и значение нефтехимического комплекса в экономике Самарской области; 3) обосновать этапы формализации промышленного кластера на основе инноваций. Принципиальная новизна авторского взгляда заключается в расширении существующей системы знаний об экономических санкциях не только как инструменте политического давления, но и как ресурсе для опережающего развития регионов. Прикладное использование результатов исследования связано с обоснованием комплекса практических мер, направленных на опережающее развитие региона с учетом его экономической специализации, что предопределяет оригинальность авторской идеи.

Российская экономика, сильнейшим образом завязанная на добывающий сектор, по мысли разработчиков санкционных мер, должна была серьезно пострадать и впасть в длительную рецессию1. Надо отметить, что санкции, впрочем, как и совпавшее по времени падение цен на нефть, оказали свое отрицательное влияние на российскую инновационную деятельность. В 2015 году по сравнению с предыдущим периодом инновационная активность организаций остается на низком уровне: 9,3% при целевом значении 11,3%. Затраты на технологические инновации в производстве кокса и нефтепродуктов, химическом производстве снизились на 33,5 и 20,5% соответственно. В промышленном производстве второй год подряд снижается удельный вес инновационных товаров. Однако в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых затраты на технологические инновации на 11,1% увеличились2. Начиная с 2016 года можно говорить о смягчении влияния санкций (прежде всего речь идет о режиме инфляционного таргетирования, пря- мых правительственных программах поддержки отраслей), способствовавшем повышению устойчивости корпоративного нефтедобывающего и химического сектора. В результате объем инвестиций в основной капитал вплотную приблизился к уровню 2013 года, а в добыче и химическом производстве наблюдается рост: по сравнению с уровнем 2015 года 114,4 и 109,6% соответственно.

В 2016–2017 гг. можно выделить следующие обусловленные влиянием экономических санкций условия, которые способны формировать тренды, направленные на интегрированное развитие нефтяной и химической промышленности в форме кластера:

-

1. В 2016 г. химическая промышленность выступает одним из драйверов выхода российской экономики из рецессии, обеспечивая рост в среднем 107%. Объем отгруженной продукции в химическом производстве увеличился на 25,4%3, производительность труда – на 23,5%, что свидетельствует о модернизации производства в данном секторе. Химическому производству принадлежит важнейшая роль при импортозамещении, равно как и «нефтяным и нефтехимическим компаниям, обладающим сырьевой базой»4.

-

2. Введение санкций стимулировало нефтедобывающие компании предпринять меры к снижению зависимости от импортного оборудования и технологий, включая программное обеспечение. Так, например, ПК НК «Роснефть» актуализировала корпоративную программу импортозамещения, локализации техники и технологий, в которой предусмотрены три приоритетные цели: заключение стратегических соглашений с ведущими мировыми производителями, запуск сборки высокотехнологичного оборудования на территории России, уровень локализации – от 70 до 100%. Если в 2014 году доля импортных закупок составляла 22%, то в 2015 году она была снижена до 17%.

Новый пакет ограничительных мер от июля 2017 г. ставит под угрозу реализацию международных инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере, затрагивая интересы широкого круга отечественных и зарубежных участников (инвесторов, кредиторов, поставщиков и потребителей товаров или услуг для российских экспортных проектов). Можно предположить, что реализация нового пакета санкций в определенной мере будет стимулировать дополнительный внутренний спрос в нефтяном секторе на высококачественную продукцию и услуги технологических, промышленных, инжиниринговых, логистических и сервисных компаний, а также финансовых учреждений, ранее поставлявшиеся американскими и европейскими компаниями.

По нашему мнению, санкции наряду с неблагоприятной конъюнктурой цен на нефть являются не просто вызовом, но вполне могут выступить в дальнейшем эффективным драйвером внедрения инноваций в экономике регионов России, стимулируя условия для форсированной разработки и реализации мер для опережающего инновационного развития.

В поддержку данного мнения можно привести позиции М.В. Ершова [9] о том, что необходимо задействовать внутренние ресурсы для повышения роли национального рынка; А.Г. Аганбегяна [1] – о целесообразности форсированными темпами инвестировать в основной капитал и человеческие ресурсы, направляя средства на технологическое обновление действующего производства. Мы, возможно, уже находимся на пороге «новой промышленной революции» [11], однако в погоне за высокими технологиями нельзя забывать о мощных промышленных производственных комплексах, сложившихся в нефтехимическом секторе, с огромным потенциальным рынком, в том числе экспортным.

Е.В. Романов [13] придерживается другой позиции в отношении сырьевого сектора, который, на его взгляд, представляет значительный потенциал для финансового обеспечения будущей реиндустриализации, поскольку позволяет усилить в нем перерабатывающий сегмент производства. В свою очередь, С.Д. Бодрунов [3; 4], Р.С. Гринберг, Д.Е. Сорокин [4] видят проблему в значительном отставании уровня развития обрабатывающего сектора по сравнению с добычей сырья. По мнению С.Ю. Глазьева, российская экономика имеет все возможности для обеспечения опережающего роста, сдерживаемые в настоящее время недостаточной загрузкой производственных мощностей, низкой эффективностью использования сырьевой базы и научно-технического потенциала [5]. Пришло время структурных реформ, в ходе которых, безусловно, необходимо развивать добывающий сектор, а он должен выступать в качестве источника финансов, сырья, технологий для налаживания производства продукции с высокой долей добавленной стоимости не только в нефтехимии, но и сопряженных отраслях (машиностроение, авиастроение и др.). Согласно Плану развития газо- и нефтехимии в России на период до 2030 г., среднедушевое потребление полимеров в течение следующих 20 лет существенно вырастет и превысит текущие европейские показатели, что предоставляет значительные возможности для развития отечественного производства5. Обращает на себя внимание, что указанные выше позиции относятся к стране в целом. К сожалению, на региональном уровне наблюдается явный пробел в исследованиях, посвященных проблематике развития регионов в условиях санкций. Настоящее исследование нацелено на понимание роли санкций с позиции возможностей для регионального экономического роста. Задача осложняется высокой дифференциацией регионов между собой по уровню социально-экономического развития, специализации, что отрицает применение общих подходов к разработке практических мер по обеспечению экономического роста регионов в условиях санкций. В то же время Самарская область входит в число старопромышленных российских регионов с развитым нефтехимическим комплексом. Поэтому проведенное нами исследование является важным для исследователей, специалистов, представителей органов власти, занимающихся разработкой стратегий и программ развития регионов в период санкционного давления на российскую экономику.

Методология исследования

Методологической основой данного исследования послужили системный подход, методы логического, системного и статистического анализа. Эти методы были выбраны, так как, во-первых, они позволяют качественно описать состояние анализируемого объекта, во-вторых, – обеспечить комплексность и полноту охвата всех элементов региональной хозяйственной системы.

Метод логического анализа помог обосновать применение кластерного подхода к проблеме инновационного развития региона в условиях санкций, разработать этапы формализации кластера. Метод статистического анализа был использован для подтверждения выводов относительно современного состояния нефтехимического кластера в Самарской области. В работе применяются также следующие общие методы научных исследований: индукция, дедукция, анализ и синтез. Благодаря использованию этих методов обеспечивается научный характер этого исследования.

Результаты исследования

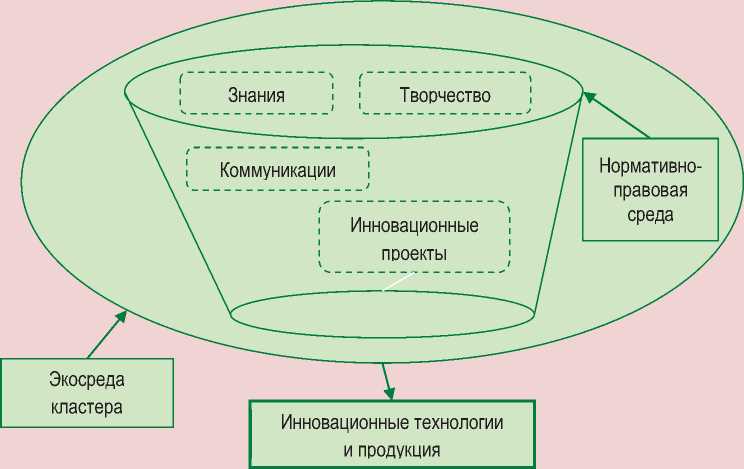

Международная теория и практика обеспечения конкурентоспособности региональной экономики обусловливает необходимость развития российской промышленности на кластерной основе за счет более полного использования конкурентных преимуществ региона, расширения вертикальных и горизонтальных связей участников, активизации инновационной деятельности [12; 16; 21]. При этом именно инновационная деятельность выходит на первый план и становится драйвером для заполнения всего экономического пространства и основой, формирующей экосистему кластера, в которой творчество, знания, коммуникации, нормативно-правовая среда являются жизненно важными для таких инноваций (рис. 1).

В общем смысле кластеры представляют собой концентрацию позитивно взаимодействующих между собой хозяйствующих субъектов, расположенных поблизости. Федеральный закон «О промышленной политике в РФ» определяет промышленный кластер как «совокупность субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на территории одного субъекта РФ или на территориях нескольких

Рис. 1. Воронка инноваций в кластере

Источник: составлено авторами.

субъектов РФ»6. Определение «промышленный кластер» ограничивает понятие «кластер» совокупностью только субъектов промышленной деятельности, но не предусматривает других участников, которые осуществляют поддерживающие функции, в том числе инновационную составляющую.

В отличие от российской практики, Комиссия по государственной поддержке исследований и инноваций ЕС отнесла создание и развитие кластеров к одному из методов стимулирования инновационной деятельности и определила понятие «кластер» как «систему взаимосвязанных предприятий, исследовательских институтов, расположенных в одном месте» [23].

Таким образом, развитие кластера невозможно рассматривать в отрыве от инновационной деятельности предприятий-участников кластера, поскольку именно она становится основой обеспечения дальнейшего развития кластера.

Учитывая добровольный характер взаимодействия участников кластера, отметим, что согласование их экономических интересов является фактором, обеспечивающим устойчивость всей кластерной системы. В этой связи целесообразно обратить внимание на технологические платформы как новый инструмент государственного регулирования, появившийся чуть более 10 лет назад в странах Европейского союза с целью согласования межстрановых взаимодействий.

Технологические платформы были определены как площадки, где разрабатывается стратегия развития научно-технических направлений, которая затем ложится в основу конкретных программ и проектов Рамочной программы научно-исследовательских работ ЕС [8]. Необходимо отметить, что в России в ряде отраслей уже функционируют технологические платформы, список 27 из них утвержден Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям7. К нефтехимии относятся две тех- нологические платформы: «Новые полимерные композиционные материалы и технологии», «Глубокая переработка углеводородных ресурсов и утилизация отходов нефтепереработки».

Технологическая платформа представляет собой инструмент коммуникации, способствующий активизации деятельности по созданию новых перспективных технологий, продуктов. Технологическая платформа – своего рода площадка (вне привязки к территории) для обмена ресурсами, привлечения заинтересованных сторон к реализации совместных проектов – может быть использована как механизм межрегионального взаимодействия в работе кластера при осуществлении инновационных проектов.

Еще одним инструментом инновационного развития, активно поддерживаемым на правительственном уровне в последние годы, является Национальная технологическая инициатива, в частности «Технет», «Энерджинет». Заявленная в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года в качестве одной из ответных мер на введенные против России санкции и приоритета государственной политики, Национальная технологическая инициатива представляет собой Программу мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году8.

Развитие нефтехимического кластера в стратегической перспективе обязательно должно быть увязано с «дорожными картами» технологических платформ и национальной технологической инициативы.

В случаях пересечения деятельности кластера с деятельностью технологической платформы, национальной технологической инициативы можно рекомендовать следующее:

– увязать мероприятия кластерной инициативы с мероприятиями технологической платформы;

– организовать взаимодействие между представителями технологической платформы, национальной технологической инициативы и стейкхолдерами (участниками. – При-меч. авт.) кластера при выполнении научных проектов, технологических разработок.

Считаем возможным согласиться с мнением И.Г. Дежиной [8] о том, что технологические платформы могут выступать в качестве инструмента активизации сетевых взаимодействий как внутри кластера, так и между кластерами. Это обосновано тем, что площадки технологических платформ в процессе разработки стратегических направлений развития являются центрами притяжения для экспертов в своих областях, но при этом не привязаны к конкретным территориям.

Чуть более десяти лет назад Г.Р. Хасаев одним из первых в России приступил к реализации на практике кластерной политики в Самарской области, поддерживая позицию преемственности кластеров как альтернативной модели территориально-промышленных комплексов [14, 15]. Не случайно Самарская область является одним из первых в России регионов, начавших изучение и использование кластерного подхода в управлении региональным развитием.

Для создания полноценного нефтехимического кластера в Самарской области требуется осуществление скоординированного развития предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической отраслей, а также предприятий, использующих базовые полимеры в качестве сырья для дальнейшей переработки.

Как преимуществом, так и недостатком является сложившийся характер цепочки добавленной стоимости в Самарской области от добычи до производства конечной продукции. Менее развит сегмент производства вторичной продукции: растворителей, пластмасс, резины и др. Имеется большое количество отраслевых проектных и образовательных организаций. Это – преимущество, так как в регионе уже есть все основные субъекты кластера, сложившаяся база, инфраструктура. Недостаток – традиционный производственный цикл, сырьевой характер производства, которые будут служить существенным препятствием на пути формирования кластера нового типа, основанного на инновациях. Высокие цены на нефть вплоть до 2014 г. позволяли обеспечивать маржу, достаточную для безбедного существования нефтяных компаний, и имели дестимулирующий характер для перехода отрасли к инновацион- ному развитию, что можно связать с «эффектом Гронингена»9. «Двойной удар» по российской экономике, выразившийся в снижении мировых цен на нефть и экономических санкциях, основное место в которых занимает нефтегазовый сектор, обусловили необходимость пересмотра инструментария развития отрасли.

В связи с этим в Самарской области уже есть понимание того, что развитие кластеров должно осуществляться только с поддержкой их «инновационности»10. Рассматривая нефтехимический кластер, необходимо учитывать его специфику, которая заключается в вертикальной интеграции корпорации – ядра кластера (ПАО НК «Роснефть»), территориально выходящей за рамки одного региона как административно-территориального образования, что затрудняет организационно-экономическое регулирование развития кластера на уровне принятия региональных управленческих решений. Вместе с тем кластерная политика в нефтехимии, реализуемая на инновационной основе, является приоритетной в Самарской области.

Так, в настоящее время подготовлен проект Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года11, в которой стратегические перспективы развития области напрямую связаны с одним из трех приоритетных кластеров – нефтехимическим. Постановлением Правительства Самарской области «Об утверждении государственной программы Самарской области «Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области» на 2014–2018 годы» определено, что «основной перспективной задачей Правительства

Самарской области является системная работа по формированию и реализации инновационных проектов, продвижению инновационной продукции на отечественном и мировом рынке, развитию сотрудничества в инновационной сфере, обеспечению скоординированной работы созданных институтов инновационного развития, содействию реализации кластерных инициатив и проектов»12.

Нефтяная промышленность Самарской области по сравнению с другими регионами имеет особые конкурентные преимущества. В первую очередь, это определено тем, что на территории области нефтяное сырьё проходит всю технологическую цепочку: от добычи до производства товарной продукции. Оценивая динамику добычи и переработки в 2013–2016 годах, следует отметить рост добычи при одновременно снижающихся объемах переработки (таблица).

Положительная динамика добычи нефти связана с внедрением в последние годы инновационных технологий, обеспечиваемым крупным инвестированием нефтедобывающих организаций. Так, в период с 2012 по 2015 год инвестиции в нефтедобывающую промышленность Самарской области составили 10,34 млрд. руб. В 2016–2018 гг. было запланировано выделить еще свыше 63,4 млрд. руб. инвестиций.

Переработка нефти в Самарской области осуществляется на трех крупных НПЗ, входя- щих в структуру ОАО «НК „Роснефть”»: АО «Новокуйбышевский НПЗ», АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Сызранский НПЗ». Мощность трех нефтеперерабатывающих заводов самарской группы НК «Роснефть» превышает 21 млн. тонн в год. Наибольший удельный вес в переработке нефтяного сырья принадлежит Ново-куйбышескому НПЗ. Снижение переработки обусловлено главным образом сокращением объемов нефти, поступившей на переработку. В этих условиях, а также в связи со снижением экспорта нефтепродуктов в 2016 году на 23% – до уровня 2013 года (6 млн. тонн) – особую важность приобретают вопросы повышения эффективности нефтеперерабатывающих предприятий на основе внедрения новых технологий, которые позволяют повысить глубину переработки. Величина данного показателя в Самарской области в 2016 году составила 74%. В 2018 году данный показатель планируется увеличить до 90%13.

С целью увеличения глубины переработки, повышения экологической и промышленной безопасности в нефтеперерабатывающей отрасли активно осуществляется строительство новых и модернизация действующих технологических установок. Так, например, в 2016– 2019 гг. компания Domanik Oil AS в рамках пилотного проекта проведет бурение и испытание как минимум трех горизонтальных поисковых скважин, а также расширенный комплекс

Динамика добычи и переработки нефти в Самарской области (2013–2016 гг.)*

|

Год |

Добыча |

Переработка |

||

|

Объем, млн. тонн. |

Прирост, % |

Объем, млн. тонн. |

Прирост, % |

|

|

2013 |

15,2 |

- |

22,0 |

- |

|

2014 |

15,6 |

2,6 |

22,1 |

0,45 |

|

2015 |

16,5 |

5,8 |

20,8 |

-5,9 |

|

2016 |

16,7 |

1,2 |

19,7 |

-5,29 |

|

* Составлено авторами по данным Министерства экономического развития, инвестиций и торговли; Самарастат. Источники: Сценарные условия социально-экономического развития Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов; Сценарные условия социально-экономического развития Самарской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов; Природные ресурсы и охрана окружающей среды: Самарский статистический ежегодник. 2015. – С. 234. |

||||

12 Постановление Правительства Самарской области «Об утверждении государственной программы Самарской области „Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области” на 2014–2018 годы» от 14.11.2013 № 622. – URL: documents/2016/71103/ (дата обращения: 17.05.2017).

13 Итоги социально-экономического развития Самарской области за январь – август 2016 года и ожидаемые итоги развития за 2016 год. – URL: (дата обращения: 14.04.2017).

исследований на лицензионных участках недр одного из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса Самарской области АО «Самаранефтегаз». Своеобразным научнотехническим полигоном для отработки новых прогрессивных технологий нефтедобычи является АО «РИТЭК», дочернее предприятие компании «Лукойл». Множество небольших месторождений на территории Самарской области способствуют тестированию новых разработок в нефтедобыче.

Химическая промышленность активно развивается и относится к базовым для региона, обеспечивая 14% в структуре промышленного производства. В 2016 г., в отличие от прочих видов деятельности, химическая промышленность показывает рост 104% к уровню 2015 года, обусловленный благоприятной для импортоза-мещения ситуацией14. 12

Развитию химического производства в Самарской области способствует реализация инвестиционных проектов на крупнейших химических предприятиях и на промышленной площадке специализированного индустриального парка «Тольяттисинтез». Несмотря на то, что отрасль нефтехимии давно занимает прочное место в структуре хозяйствования Самарской области, включая в свой состав более 30 предприятий, обозначить их совместную деятельность в форме кластера пока еще преждевременно, поскольку структура и модель взаимодействия между производственными предприятиями, вузами, обеспечивающими организациями сложились достаточно давно и развиваются в рамках текущих хозяйственных потребностей. Для прорывного развития нефтехимического кластера на инновационной основе необходима разработка и реализация практических мер, направленных на упорядочение экономических и управленческих отношений на основе творчества, создания и использования знаний, сетевого взаимодействия и коммуникации в процессе совместного осуществления инновационных проектов, в том числе и в смежных областях.

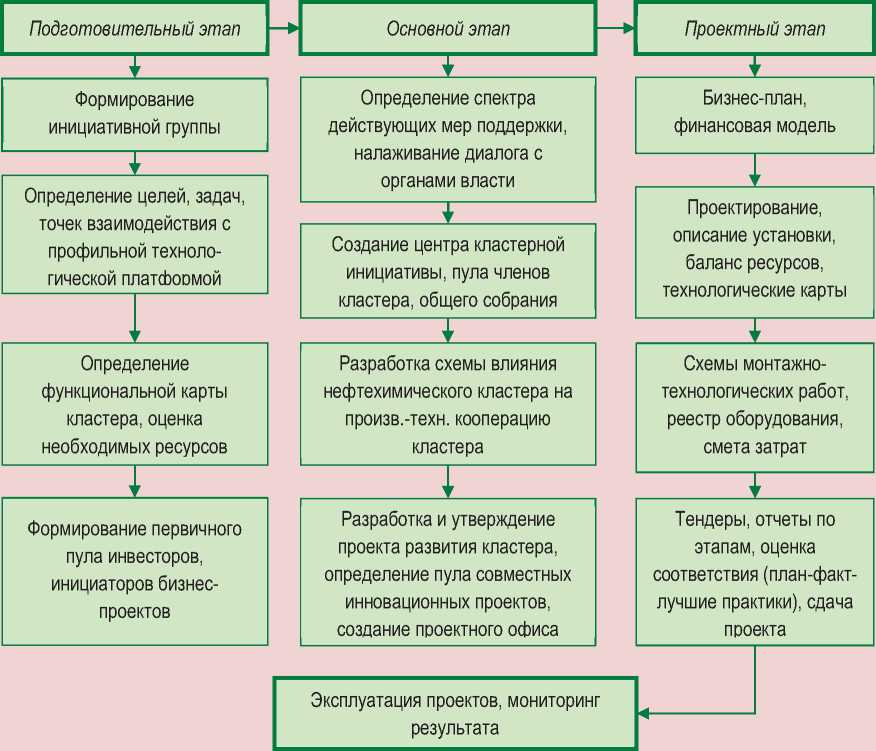

Опираясь на работы ведущих отечественных (А.Г. Аганбегян [1], И.В. Пилипенко [12], С.Д. Бодрунов [3; 4], Р.С. Гринберг, Ю.В. Яко-вец [4] и др.) и зарубежных (М. Портер [21; 22], М. Энрайт [16] и др.) ученых по проблемам развития промышленности в регионах, мы полагаем, что вся работа по формализации кластера должна быть направлена на то, чтобы со временем нефтехимический кластер Самарской области приобрел черты ведущих мировых нефтехимических кластеров и стал высокоинтегрированной промышленной средой отрасли, в которой множество партнеров (поставщиков, подрядчиков и клиентов) на инновационной основе обеспечивают своё максимально эффективное взаимодействие в рамках цепочек бизнес-процессов. Реализацию практических мер по развитию нефтехимического кластера на основе инноваций предлагаем выполнить в несколько этапов (рис. 2).

Подготовительный этап. Формирование инициативной группы необходимо осуществлять из числа организаций, технологически объединенных основными и поддерживающими бизнес-процессами. Инициаторами формализации кластера могут быть любые из представленных на территории Самарской области крупных предприятий нефтехимии, например, такие как: ОАО «Самаранефтегаз», АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», АО «Сызранский НПЗ», ПАО «КуйбышевАзот», ОАО «ТольяттиАзот», ООО «СИБУР Тольятти», АО «Промсинтез» и другие.

Научно-исследовательскую поддержку нефтехимического комплекса осуществляют отраслевые научно-исследовательские институты: АО «Гипровостокнефть», ООО «СамараНИПИ-нефть», ПАО «Самаранефтехимпроект», ПАО «Средневолжский НИИ по нефтепереработке», АО «Тольяттинский институт азотной промышленности» и др.; высшие учебные заведения: Самарский государственный технический университет, Тольяттинский государственный университет и др.

Основной этап. Необходимым условием, обеспечивающим образование нефтехимического кластера Самарской области, является поддержка проекта со стороны федеральных и региональных органов власти. Инициативной группе необходимо определить наряду с орга-

Рис. 2. Этапы формализации нефтехимического кластера на основе инноваций

Источник: составлено авторами.

низационными вопросами цели и задачи формирования кластера, направления его развития, точки взаимодействия с профильной технологической платформой, перспективы сотрудничества с национальной технологической инициативой, разработать проект функциональной карты кластера.

Для координации деятельности по инновационному развитию кластера следует создать управляющую компанию (центр кластерной инициативы) в форме некоммерческой организации или ассоциации. Центры кластерных инициатив должны стремиться выявлять потребности как промышленности, так и научных кругов и служить средством удовлетворения потребности в сотрудничестве за счет благоприятной региональной экосистемы.

Финансовое обеспечение деятельности организации-координатора осуществляется за счет выплат участниками кластера взносов, а также посредством оплаты услуг и сервисов, предоставляемых управляющей компанией кластера в интересах его участников и инфраструктуры кластера. Основные функции управляющей компании связаны с организационным, методическим, экспертно-аналитическим и информационным сопровождением участников кластера с целью его поступательного развития.

В совместной работе участники кластера разрабатывают схему влияния нефтехимического кластера на его производственно-технологическую кооперацию, представляющую собой графическую схему изменений в коо- перации участников при совместной деятельности в рамках кластера. В проекте Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года1513 представлена технологическая карта развития кластера нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии и химии Самарской области.

Участники кластера разрабатывают программу (проект) развития, в которую входит пул совместных проектов, реализация которых направлена на развитие участников с учетом необходимой поддержки со стороны органов власти. Предпочтение должно быть отдано инновационным проектам, а также направленным на решение задач импортозамещения, инновационного развития. В целях обеспечения активизации усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), привлечению дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества) целесообразно использовать технологические платформы – «Новые полимерные композиционные материалы и технологии», «Глубокая переработка углеводородных ресурсов и утилизация отходов нефтепереработки».

На подготовительном и основном этапах следует воспользоваться методическими материалами, разработанными Минпромторгом РФ, НИУ ВШЭ1614. В данном пакете достаточно подробно представлено описание организационно-методического сопровождения создания кластера.

Проектный этап. Создание проектного офиса в составе центра кластерных инициатив, осуществляющего планирование, методическую поддержку и контроль выполнения совместных проектов. В со ставе проектного офиса можно выделить группу исследовательских проектов (предприятия, вузы, НИИ, гран-

-

15 Проект Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года. – URL: http://economy.samregion.ru/ (дата обращения: 10.04.2017).

-

16 Методические материалы по созданию промышленного кластера. Проект от 01.12.2015 / Минпромторг России, НИУ ВШЭ. – URL: http://spbcluster.ru/files/ proekt_metodicheskih_rekomendacij_po_formirovaniyu_ promyshlennogo_klastera_23_11_15.pdf (дата обращения: 10.04.2017).

тодатели), группу промышленных проектов (с привлечением инжиниринговых компаний FEED, PMC, EPC-подрядчиков) и группу сервисных и инфраструктурных проектов.

Необходимо отметить, что в Самарской области созданы все предпосылки для формирования и развития нефтехимического кластера. Она включена в федеральную программу развития нефтехимической отрасли. Область обладает стабильным и качественным инвестиционным климатом и входит в первую десятку субъектов РФ по уровню инвестиционного потенциала. Руководство области в течение длительного времени относится к организации нефтехимического кластера как к приоритетной деятельности.

По инициативе Правительства Самарской области создана с использованием средств областного бюджета, с привлечением федеральных средств система инфраструктурных организаций для поддержки и продвижения инновационных разработок, в которую входят Инновационный фонд Самарской области, Региональный центр инноваций и трансфера технологий, Региональный венчурный фонд, Центр инновационного развития и кластерных инициатив, технопарк, пять бизнес-инкубато-ров, Гарантийный фонд, Информационно-консалтинговое агентство, Ассоциация малых инновационных предприятий Самарской области, микрофинансовые и другие организации.

Среди успехов в этом направлении можно назвать, в частности, два открывающихся в области индустриальных химических парка. Один из них находится под управлением российского химического гиганта – компании «СИБУР». В парках смогут разместиться как успешные российские, так и международные компании. Кроме того, развитие нефтехимического кластера проходит с вовлечением крупнейшего игрока отрасли – НК «Роснефть» – в рамках принятой и регулярно обновляемой стратегии кластеризации.

Анализ и пояснение полученных результатов

Размышляя о путях опережающего развития России в условиях глобального кризиса, С.Ю. Глазьев в своей монографии справедливо пишет, что «для любой страны необходимым условием благополучного выхода из кризиса является наличие собственной стратегии, ори- ентированной на сохранение своего экономического потенциала и опережающее создание предпосылок роста новых производств» [6].

Полученные результаты расширяют научное представление о том, что санкции являются не только источником негативных воздействий на экономику, но и предоставляют возможности для опережающего инновационного развития регионов. Это обосновано следующим.

Во-первых, поддерживая точку зрения ведущих российских ученых (С.Ю. Глазьев, С.Д. Бо-друнов, Р.С. Гринберг, и др.), мы показали, что в условиях экономических санкций сырьевой сектор необходимо развивать в смежных обрабатывающих отраслях.

Во-вторых, от региональных псевдокластеров, по сути представляющих собой в настоящее время архаичную структуру территориально-промышленных комплексов (как нефтехимический комплекс Самарской области), необходимо переходить к кластерам новой формации (соответствующий мировой опыт уже наработан), основу которых составляет сетевое взаимодействие участников при реализации инновационных проектов при тесном сотрудничестве с национальной технологической инициативой по профилю кластера.

В-третьих, с учетом современного опыта, новых институтов инновационного развития, таких как национальная технологическая инициатива, региональной специфики структуры нефтехимического комплекса предложены этапы формализации нефтехимического кластера на основе инноваций, что позволит, на наш взгляд, придать новый импульс его развитию.

Развитие нефтехимического кластера имеет принципиальное значение для будущего экономического развития Самарской области, поскольку, судя по прогнозам, у неё значительный потенциальный рынок сбыта, обеспечивающий более высокие темпы роста по сравнению с другими отраслями, например с автомобилестроением, до недавнего времени доминировавшим в регионе. Кроме того, здесь занята значительная часть трудоспособного населения.

Резюмируя сказанное выше, среди благоприятных возможностей для инновационного развития кластера отметим ключевые, это:

-

– поддержка кластерной инициативы на федеральном, областном уровне;

– реализация национальной технологической платформы, комплекса программ по им-портозамещению, технологическому развитию, так как шансы участия в них повышаются при реализации крупных совместных инновационных проектов;

– интеграция нефтехимии Поволжья с нефтепереработкой, нефтехимическими предприятиями Самарской области, позволяющая выпускать большое количество продуктов, что является преимуществом перед предприятиями Западной Сибири17;

– компактное расположение предприятий, позволяющее максимально оптимизировать логистику.

Полемика по поводу результатов

Для успешной инновационной деятельности в кластерах необходима соответствующая экосистема, причем обязательным условием являются открытые взаимоотношения между заинтересованными сторонами. Российские регионы все еще находятся в начале пути кластерного развития, в то время как западные страны уже накопили достаточный опыт [24], и не только положительный, что оставляет поле для научных дискуссий в нашей стране. Так, например, К.Р. Остергаард и Е. Парк (Ch. R. Ostergaard & E. Park) [20] в своем исследовании проявляют некий скептицизм относительно развивающей роли кластера и показывают, что в случаях неожиданных изменений технологий и рыночных условий кластеры сокращаются, чему способствует деятельность транснациональных компаний, которые могут в короткие сроки вывести значительные ресурсы. Такого рода результаты необходимо учитывать, и, более того, эта проблема отрицательных кластерных эффектов требует более глубокого изучения, но, видимо, это дело будущего.

В проведенном нами исследовании был показан на примере Самарской области процесс выявления возможностей для развития экономики региона в условиях санкций с учетом его специализации. Предложенные практические меры формализации нефтехимического кластера могут быть использованы региональными властями, а также заинтересованными хозяй- ствующими субъектами в деле инновационного развития региона, и не только Самарской области, но и других регионов со схожей специализацией. Представляется, что кластерное развитие не является панацеей в условиях санк- ций и необходимы дальнейшие исследования перспективных возможностей инновационного развития регионов в условиях санкционного давления с учетом специфики и специализации регионального хозяйства.

Список литературы Кластерное развитие региона на основе инноваций в условиях санкций (на примере нефтехимического комплекса Самарской области)

- Аганбегян, А.Г. Как нам преодолеть стагнацию /А. Аганбегян//Вольная экономика. -2017. -№ 1. -С. 15-23.

- Барковский, А.Н. Последствия западных санкций и ответных санкций РФ /А.Н. Барковский, С.С. Алабян, О.В. Морозенкова//Российский внешнеэкономический вестник. -2015. -№ 9. -С. 3-7.

- Бодрунов, С.Д. Грядущее. Новое индустриальное общество: перезагрузка /С.Д. Бодрунов. -Изд. 2-е, испр. и доп. -СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2016. -328 с.

- Бодрунов, С.Д. Реиндустриализация российской экономики: императивы, потенциал, риски /С.Д. Бодрунов, Р.С. Гринберг, Д.Е. Сорокин//Экономическое возрождение России. -2013. -№ 1(35). -С. 19-49.

- Глазьев, С.Ю. Размышления о путях обеспечения роста российской экономики /C.Ю. Глазьев//Научные труды Вольного экономического общества России. -2016. -Т. 202. -С. 40-51.

- Глазьев, С.Ю. Санкции США и политика Банка России: двойной удар по национальной экономике /C.Ю. Глазьев//Вопросы экономики. -2014. -№ 9. -С. 13-29.

- Глазьев, С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса /C.Ю. Глазьев. -М.: Экономика, 2010.

- Дежина, И.Г. Технологические платформы и инновационные кластеры: вместе или порознь? /И.Г. Дежина. -М.: Издательство Института Гайдара, 2013. -С. 10-13.

- Ершов, М.В. Какая экономическая политика нужна России в условиях санкций? /М.В. Ершов//Вопросы экономики. -2014. -№ 12. -С. 37-53.

- Клинова, М. В. Экономические санкции и их влияние на хозяйственные связи России с Европейским союзом /М.В. Клинова, Е.А. Сидорова//Вопросы экономики. -2014. -№ 12. -С. 67-79.

- Никитин, Г. IV промышленная революция в России /Г. Никитин//Вольная экономика. -2017. -№ 1. -С. 45-49.

- Пилипенко, И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы /И.В. Пилипенко. -Смоленск: Ойкумена, 2005. -С. 92.

- Романов, Е.В. Какой капитализм нужен России?: методологические ориентиры «новой индустриализации»//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. № 2 (50). С. 90-108.

- Хасаев, Г.Р. Кластеры -современные инструменты повышения конкурентоспособности региона (через партнерство к будущему) /Г.Р. Хасаев, Ю.В. Михеев. -URL: http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1977/html/media27848/13_G_R_Xasaev_U_V_Mixeev_Klaster_4erez_partnerstvo_k_buduhemu.doc.

- Хасаев, Г.Р. Экономический кластер: методология исследования, проблемы и задачи : монография/Г.Р. Хасаев, О.Г. Исаев, М.Ю. Садовенко. -Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2016. -140 с.

- Enright, M.J. Regional clusters: What we know and what we should know /M.J. Enriqth//Innovation Clusters and Interegional Competition: in 2 p.; edited by J. Brocker, D. Dohse, R. Soltwedel. -Berlin: Springer. -2003. -Part II. -P. 99-129 DOI: 10.1007/978-3-540-24760-9_6

- Hufbauer, G.C. Economic Sanctions Reconsidered /G.C. Hufbauer, J.S. Schott, K.A. Elliott, B. Oegg; Peterson Institute For International Economics. -3rd ed. -Washington: DC. -2008. -233 p.

- Khmeleva, G.A. From the 2008 to the 2014 crisis: response of the labor market of russia's largest cities /G.A. Khmeleva, O.A. Bulavko//International Journal of Environmental and Science Education. -2016. -Vol. 11(10). -P. 3791-3806.

- Khmeleva, G.A. Identification of Perspective Transborder Clusters of Russia and Kazakhstan /G.A. Khmeleva, L.V. Orlova, O.A. Bulavko, K.O. Kostromin, S.K. Umerbaeva//Mediterranean Journal of Social Sciences. -2015. -Vol. 6 (4). -Р. 302-312 DOI: 10.5901/mjss.2015.v6n4s2p302

- Østergaard, C.R. What Makes Clusters Decline? A Study on Disruption and Evolution of a High-Tech Cluster in Denmark /C.R. Østergaard, E. Park//Regional Studies. -2015. -Vol. 49(5). -Р. 834-849 DOI: 10.1080/00343404.2015.1015975

- Porter, M.E. Clusters and the new economics of competition /M.E. Porter//Harvard Business Review. -1998. -Vol. 76(6). -Mode of access: https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition

- Porter, M.E. The Economic Performance of Regions /M.E. Porter//Regional Studies. -2003. -Vol. 37(6-7). -P. 549-578 DOI: 10.1080/0034340032000108688

- Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU. . -Mode of access: http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/putting-knowledge-practice-broad-based-innovation-strategy-eu

- Sölvell, Ö. Industrial specialization and regional clusters in the ten new EU member states /Ö. Sölvell, Ch. Ketels, G. Lindqvist//Competitiveness Review: An International Business Journal. -2008. -Vol. 18. -Issue: 1/2. -P. 104-130 DOI: 10.1108/10595420810874637