Климатология облачности в арктических и субарктических широтах по спутниковым и наземным наблюдениям и данным реанализа

Автор: Чернокульский А.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 21, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе анализируется доля общей облачности (ДОО) над полярными регионами Северного полушария (севернее 60° N) по данным спутниковых и наземных наблюдений и систем реанализа (всего используется шестнадцать баз данных). В среднем ДОО над всей Арктикой составляет 0.70±0.03 по данным наблюдений, это значение выше над океаном (0.74±0.04) и ниже над сушей (0.67±0.03). Данные наблюдений за облаками согласуются между собой лучше летом и хуже зимой, а также лучше над океаном и хуже над сушей. Основная причина этих различий - различия в алгоритмах детектирования облаков, особенно заметные над снежно-ледовой поверхностью (характерно для всего года) и над регионами с сильными приземными инверсиями (для зимы). Системы реанализа в целом не воспроизводят общую облачность в Арктике адекватно.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103492

IDR: 142103492 | УДК: 551.501.8,

Текст научной статьи Климатология облачности в арктических и субарктических широтах по спутниковым и наземным наблюдениям и данным реанализа

В работе анализируется доля общей облачности ( ДОО ) над полярными регионами Северного полушария ( севернее 60° N) по данным спутниковых и наземных наблюдений и систем реанализа ( всего используется шестнадцать баз дан ных ). В среднем ДОО над всей Арктикой составляет 0.70±0.03 по данным наблюдений , это значение выше над океаном (0.74±0.04) и ниже над сушей (0.67±0.03). Данные наблюдений за облаками согласуются между собой лучше летом и хуже зимой , а также лучше над океаном и хуже над сушей . Основная причина этих различий – различия в алгоритмах детектирования облаков , особенно заметные над снежно - ледовой поверхностью ( характерно для всего года ) и над ре гионами с сильными приземными инверсиями ( для зимы ). Системы реанализа в целом не воспроизводят общую облач ность в Арктике адекватно .

Total cloud fraction (TCF) over the polar regions of the Northern hemisphere (northward of 60° N) is analyzed using satellite and surface observations and reanalysis data (we use 16 different databases). On average, TCF over all arctic area is 0.70±0.03 from observations. It is higher over the ocean (0.74±0.04) and less over surface (0.67±0.03). Different TCF observational data show better agreement in summer than in winter, and better over the ocean than over surface. The main reason for these discrepancies is the differences in cloud-detection algorithms, especially over the ice/snow surface (it is typical of a whole year) or over the regions with strong surface temperature inversions (mostly in winter). In general, reanalysis systems do not reproduce arctic cloudiness sufficiently.

Арктические и субарктические регионы – одни из наиболее чувствительных к изменению климата [ACIA, 2005]. Как отмечено Международной группой по изменению климата [IPCC, 2007], температура воздуха в Арктике выросла к началу XXI в. на 1– 1.5 градуса по сравнению с 1970-ми гг. XX в. Рост температуры сопровождается изменениями и других климатических параметров, в том числе облачности [Wang, Key, 2003]. Облака играют одну из ключевых ролей в земной климатической системе, перераспределяя радиационные потоки. При этом в Арктике облака практически круглый год обладают сильным отепляющим эффектом [Curry et al., 1996]. Чувствительность облачно-радиационного форсинга (разность между радиационными потоками в облачной и безоблачной атмосфере) к изменению общей облачности составляет почти 1 Вт/м 2 к 1 % облачности [Shupe, Intrieri, 2004]. В то же время детектирование облаков в полярных регионах затруднено: облака здесь имеют низкий видимый и температурный контраст с подстилающей поверхностью и трудно различимы при спутниковых наблюдениях. Основная проблема наземных наблюдений – редкая сеть и неточность наблюдений во время полярной ночи. В работах [Черно-кульский, Мохов, 2010; Chernokulsky, Mokhov, 2012] показано, что в полярных регионах наблюдаются существенные различия между разными наборами данных. В настоящей работе проведен сравнительный анализ шестнадцати баз данных по общей облачности, основанных на спутниковых и наземных наблюдениях и данных современных систем реанализа.

Общая информация об используемых базах данных приведена в таблице. В работе используются среднемесячные значения доли общей облачности (ДОО). Поскольку все данные по времени не пересекаются, межгодовое осреднение проведено для каждой базы данных за ее индивидуальный период (колонка 3 в таблице). Более подробное описание алгоритмов определения и схем расчета облачности в рассматриваемых базах данных приведено в [Chernokulsky, Mokhov, 2012].

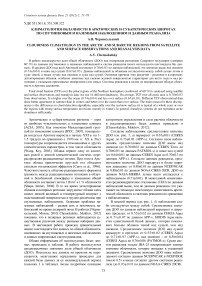

Согласно наблюдениям, среднегодовое значение ДОО (см. рис. 1, а ) варьирует от 0.67±0.01 (CERES Aqua) до 0.73±0.03 (APP-x). Согласно всем наблюдениям, среднегодовое значение ДОО выше над океаном (от 0.70±0.02 по данным CERES Terra до 0.78±0.03 по данным PATMOS-x) и ниже над сушей (от 0.64±0.01 по данным CERES Aqua до 0.70±0.3 по данным APP-x). Согласно данным реанализа, среднегодовое значение ДОО варьирует в более широком диапазоне: от 0.48±0.01 по данным NCEP/NCAR до 0.88±0.01 по данным NOAA-CIRES 20CR. ДОО по данным NASA-MERRA лучше всего согласуется с наблюдаемым (0.71±0.01). В межгодовой изменчивости среднеквадратичное отклонение (СКО) по данным наблюдений выше, чем по данным реанализа, что указывает на меньшую межгодовую изменчивость арктической облачности в системах реанализа по сравнению с наблюдениями.

В зимний период (см. рис. 1, б ) наблюдения слабо согласуются между собой. Среднезимнее значение ДОО по данным наблюдений варьирует в широких пределах: от 0.55±0.02 по данным CERES Aqua до 0.71±0.07 по данным APP-x. MODIS Aqua является единственной базой данных, которая показывает больше облаков зимой над сушей, чем над океаном. Среднезимнее значение ДОО над сушей варьирует в пределах от 0.55±0.02 (CERES Aqua) до 0.71±0.07 (APP-x), над океаном – от 0.58±0.04 (CERES Aqua) до 0.76±0.06 (PATMOS-x). Среди систем реанализа только JRA-25 воспроизводит зимнее значение облачности, которое попадает в указанный диапазон. Среднезимнее значение ДОО ниже наблюдаемого согласно данным NCEP/NCAR и NCEP/DOE (около 0.5) и выше согласно другим системам реанализа (до 0.93±0.01 по данным NOAA-CIRES 20CR).

-

❖ Спутниковые наблюдения

А АРР-х

Са CERES Aqua

Ct CERES Terra

I ISCCP

Ma MODIS Aqua

Mt MODIS Terra

P PATMOS-x

-

• Наземные наблюдения

E EECRA

X Данные систем реанализа e4 ERA-40

ei ERA-lnterim j J RA-25

m NASA-MERRA nc NCEP-CFSR nd NCEP/DOE nn NCEP/NCAR xx NOAA-CIRES 20CR

в

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Доля общей облачности над океаном

Рис . 1 . Среднегодовая ( а ), средняя за зиму ( б ) и средняя за лето ( в ) доля общей облачности над арктическими и суб арктическими регионами ( к северу от 60° N) по разным наборам данных . « Усы » соответствуют стандартному отклоне нию ( в межгодовой динамике ) для разных данных ( отдельно для суши и океана ). Абсцисса соответствует значениям ДОО над океаном , ордината – значениям ДОО над сушей . Наклонные линии с длинными штрихами соответствуют ДОО над сушей и океаном одновременно .

Обратная ситуация отмечена для летнего периода (см. рис. 1, в ), когда системы реанализа воспроизводят меньшее (или сопоставимое) значение ДОО по сравнению с другими базами данных.

В целом данные наблюдений находятся летом в лучшем согласии друг с другом, чем зимой, особенно над океаном, где ДОО близко к 0.8 (за исключением ISCCP: 0.7±0.02). Над сушей среднее за лето ДОО варьирует от 0.64±0.02 (PATMOS-x) до 0.82±0.02 (EECRA). Среднелетнее значение ДОО над всем регионом (суша и океан вместе) составляет от 0.68±0.01 (ISCCP) до 0.76±0.01 (CERES Terra). Межгодовая изменчивость согласно всем данным наблюдений выше зимой (СКО по некоторым данным доходит до 0.07 над сушей и 0.08 над океаном), чем летом (СКО не превышает 0.03). В то же время межгодовая изменчивость по данным систем реанализа не зависит от сезона. Это может указывать на то, что высокая межгодовая изменчивость зимней ДОО по данным наблюдений отчасти связана с неопределенностью наблюдений, которая наиболее высока в зимний период.

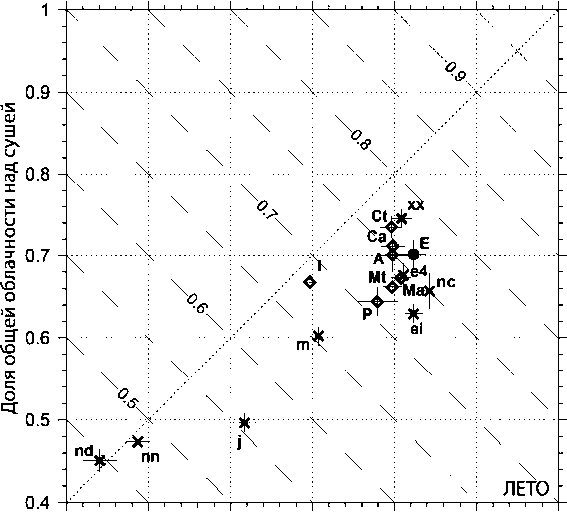

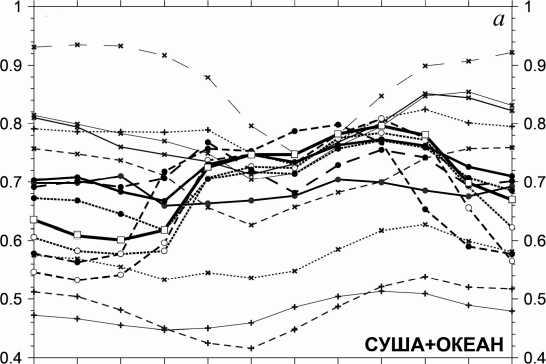

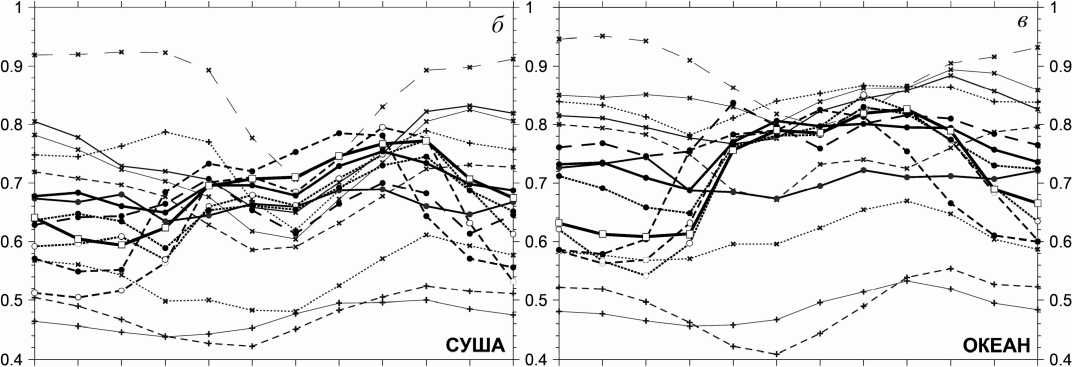

В годовом ходе облачности (см. рис. 2) максимум ДОО отмечается в конце полярного дня (август–сентябрь) и совпадает по времени с минимумом концентрации льда в Арктике. Минимум ДОО наблюдается в конце полярной ночи (февраль–апрель) и совпадает по времени с максимумом концентрации льда. Согласно большинству наблюдений, ДОО над сушей (рис. 2, б ) имеет хорошо выраженный годовой ход с максимумом в августе–октябре (0.64–0.78) и минимумом в декабре–марте (0.5–0.68). Наибольшая амплитуда годового хода ДОО над сушей отмечена по данным CERES Aqua (почти 0.3). Годовой ход ДОО также хорошо выражен и над океаном (см. рис. 2, в ). Высокие значения ДОО (за исключением

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Спутниковые наблюдения

—• АРР

-

--О-- CERES Aqua

-

--•-- CERES Terra

—•— ISCCP ......О MODIS Aqua ......* MODIS Terra - •- - PATMOS-x

Наземные наблюдения

—□— EECRA

Данные реанализа

--x-- ERA-40

—x— ERA-1 nterim

.......X-...... J RA-25

-

- - X-- NASA-MERRA

.......+...... NCEP-CFSR

-

--+-- NCEP/DOE

—+— NCEP/NCAR

— x— NOAA-CIRES 20CR

Янв Фев Map Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Рис . 2 . Годовой ход доли общей облачности , осредненной над всем регионом севернее 60° N ( а ), только над сушей ( б ), только над океаном ( в ).

данных ISCCP) над океаном отмечены с мая по октябрь (около 0.8), низкие – с ноября по апрель (0.55–0.75). В то же время месяцы с максимальным значением облачности над океаном различны по данным разных архивов: это июнь для APP-x, июль для CERES Terra, август для MODIS (Terra и Aqua) и сентябрь для EECRA. Согласно [Curry et al., 1996], летний максимум облачности в Арктике связан со слоистой облачностью нижнего уровня, тогда как зимой из-за усиления циклонической активности доминируют облака верхнего уровня.

Похожее соотношение между облачностью и концентрацией льда отмечается и в межгодовой изменчивости: в [Eastman, Warren, 2010] на основе наземных данных и в [Palm et al., 2010] на основе спутниковых данных показано, что в годы с низкой концентрацией льда отмечается положительная аномалия облачности (и наоборот).

Стоит отметить, что по спутниковым данным PATMOS-x и ISCCP годовой ход облачности над Арктикой практически не проявляется. Согласно PATMOS-x ДОО имеет два максимума (в мае и в сентябре) и два минимума (в июле и в декабре– марте). Предположительно, это связано с переоценкой слоистых облаков, которые также имеют похожий годовой ход, и недооценкой других типов облачности. По данным ISCCP ДОО над сушей близко к 0.66, а над океаном к 0.71 в течение всего года (практически без годового хода), что отчасти связано с ошибкой при восстановлении температуры в зимнее время.

Данные реанализа плохо воспроизводят наблюдаемый годовой ход ДДО. Более близкое согласие между данными реанализа и наблюдений отмечается в светлое время года. В целом по данным реанализа годовой ход ДОО сдвинут на 1–2 мес. относительно наблюдаемого (с минимумом в июне–июле и максимумом в октябре–январе). Наихудшее воспроизведение годового хода ДОО отмечено для данных реанализа NOAA-CIRES 20CR.

Пространственное распределение среднегодовых значений ДОО в арктических и субарктических регионах в общем хорошо соотносится с пространственным распределением температуры поверхности. В частности, согласно всем наблюдениям минимум ДОО отмечается над северо-восточными регионами Гренландии (от 0.4 по данным MODS Terra до 0.6 по данным APP-x) и совпадает с минимумом температуры поверхности (доходит здесь до –30 °C [Wang, Key, 2003]). Системы реанализа также воспроизводят минимум ДОО над Гренландией (от 0.2 по данным NCEP/NCAR до 0.8 по данным NOAA-CIRES 20CR). Наибольшие значения ДОО отмечены над самой теплой частью Арктики (Норвежское, Гренландское и Баренцево моря) и составляют 0.8–0.85 по данным EECRA и ISCCP и 0.9– 1.0 по другим данным. Однако не все системы реана-

Общая информация об используемых базах данных для общей облачности

|

Базы данных для общей облачности |

Период данных |

Разрешение данных |

|

|

Краткое название |

Полное название |

||

|

Спутниковые наблюдения |

|||

|

APP-x |

Extended Advanced very high resolution radiometer (AVHRR) Polar Pathfinder Product |

01/1982–12/2004 |

25 км |

|

CERES Terra CERES Aqua |

Clouds and the Earth's Radiant Energy System SSF Product Edition 2.5 (отдельно для спутников Terra and Aqua) |

02/2000–02/2010 07/2002–02/2010 |

1° |

|

ISCCP |

International Satellite Cloud Climatology Project D2 Product |

07/1983–06/2008 |

2.5° |

|

MODIS Terra MODIS Aqua |

Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer Series 5 Product (отдельно для спутников Terra and Aqua) |

02/2000–12/2009 07/2002–12/2009 |

1° |

|

PATMOS-x |

AVHRR Pathfinder Atmospheres – Extended (version 5) |

01/1982–12/2009 |

1° |

|

Наземные наблюдения |

|||

|

EECRA |

Extended Edited Cloud Report Archive |

01/1971–12/1996 |

5° |

|

Данные систем реанализа |

|||

|

ERA-40 |

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) Reanalysis |

01/1979–08/2002 |

2.5° |

|

ERA-Interim |

01/1989–12/2009 |

1.5° |

|

|

JRA-25 |

Japan Meteorological Agency Reanalysis |

01/1979–12/2009 |

2.5° |

|

NASA- MERRA |

National Aeronautics and Space Administration (NASA) Modern Era Reanalysis for Research and Applications |

01/1979–03/2009 |

0.5° |

|

NCEP-CFSR |

National Centers for Environmental Prediction (NCEP) Climate Forecast System Reanalysis |

01/1979–12/2009 |

0.5° |

|

NCEP/DOE |

NCEP / Department of Energy |

01/1979–01/2008 |

~1.9° |

|

NCEP/NCAR |

NCEP / National Center for Atmospheric Research |

01/1979–12/2008 |

~1.9° |

|

NOAA- CIRES 20CR |

National Oceanic and Atmospheric Administration – Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (NOAA-CIRES) 20th Century Reanalysis |

01/1979–12/2008 |

~1.9° |

лиза правильно воспроизводят положение этого максимума: по данным ERA-40, ERA-Interim, NASA-MERRA и NOAA-CIRES 20CR максимальное значение ДОО отмечается в центральной части Северного Ледовитого океана, а не в Норвежском и Баренцевом морях.

Для более детального сравнительного анализа рассчитывались коэффициенты пространственной корреляции между данными баз APP-x (спутниковые наблюдения) и EECRA (наземные наблюдения) и данными других архивов (RA и RE соответственно) отдельно для года, различных сезонов, суши и океана, при этом все данные были приведены к единой сетке 5x5°. Согласно полученным результатам, спутниковые наблюдения находятся в лучшем согласии друг с другом, чем с наземными наблюдениями. Величина RE варьирует для среднегодовых значений от 0.5 до 0.7, они чуть выше над океаном (0.5–0.8) и ниже над сушей (0.3–0.7) и почти не зависят от сезона. Величина RA варьирует для среднегодовых значений от 0.7 до 0.9. Они также выше над океаном (0.85–0.95 для спутниковых данных и 0.6 для наземных данных EECRA), чем над сушей (0.5– 0.8). Стоит отметить, что значения RA зависят от сезона: зимой RA выше над океаном, чем над сушей, а летом выше над сушей, чем над океаном. Такая особенность не проявляется для RE и, по-видимому, связана с зависимостью спутниковых наблюдений от свойств подстилающей поверхности, в частности от ее мозаичности: так, океан полностью покрыт льдом зимой и частично открыт летом, а суша полностью открыта летом и частично покрыта снегом зимой, поэтому чем выше мозаичность поверхности, тем ниже значения RA.

Данные ISCCP имеют наихудшее согласие с другими наблюдениями, в частности, значения R E отрицательны для сезонной разницы (лето минус зима). Значение R A для ISCCP отрицательно над океаном и близко к нулю над сушей. Низкие значения R E и R A получены и по данным реанализа: около 0.2–0.4 над сушей и 0–0.6 над океаном. Для систем реанализа ERA-40, ERA-Interim и NOAA-CIRES 20CR значения R E и R A отрицательны над океаном. В зимнее время значения R E и R A также отрицательны для реанализа NASA-MERRA. В целом пространственное распределение ДОО по данным реанализа ближе к наблюдаемому летом, чем зимой. Среди систем реанализа наилучшее согласие с данными наблюдений имеет JRA-25.

Отмеченные различия между наблюдениями могут быть обусловлены разными причинами. Прежде всего, это инструментальные различия, а также разли-

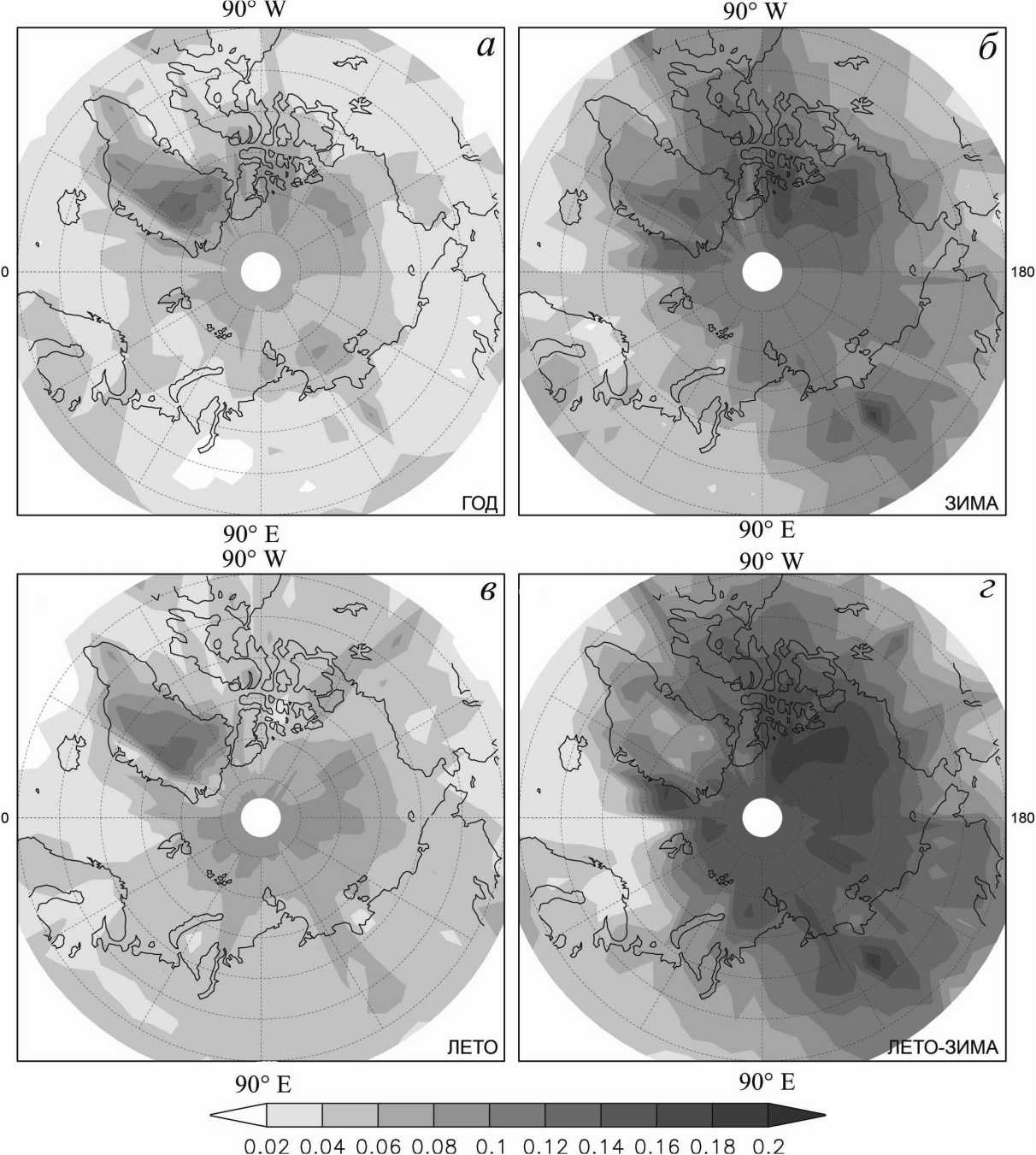

Рис . 3 . Пространственное распределение стандартного отклонения для ряда из различных данных наблюдений ( СКОД ) для среднегодовых значений ( а ), средних для зимы ( б ), средних для лета ( в ) и разницы между летом и зимой ( г ) .

чия в алгоритмах определения облачности. Особенно ярко они проявляются в сложных условиях полярной ночи, над снежно-ледовой поверхностью и в регионах с сильными тропосферными температурными инверсиями. В частности, возможность пассивных наблюдений за облачностью различается над снежно-ледовой поверхностью и открытой во-дой/почвой в условиях полярной ночи (облачность может недооцениваться на 10–20 % надо льдом/снегом [Liu et al., 2009]). В связи с этим тренд в количестве льда может вызвать появление тренда в количестве облаков. Инструментальный тренд в облачности, наряду с возможным реальным трендом, также может стать причиной различий между данными (в настоящей работе периоды усреднения для разных баз данных различаются (см. таблицу)). Влиять на значения ДОО в разных базах данных могут различное время суток, когда проводятся наблюдения, и наличие суточного хода облачности [Черно-кульский, Мохов, 2010]. Однако этот фактор более

важен для тропических широт (не превышает 2–5 % в Арктике). Различия в данных реанализа связаны с применением разных схем расчета облачности и перекрытия облачных слоев.

Еще одна возможная причина отмеченной неопределенности в оценках арктической облачности – концептуальные различия в подходах к наблюдению за облаками. В частности, наблюдатели на земле видят основание облаков, в то же время как спутники детектируют облака сверху. Облака – это видимые гидрометеоры для наблюдателя и поддающееся детектированию (с использованием того или иного порогового алгоритма) количество конденсированной влаги для спутниковых наблюдений . И спутниковые алгоритмы, и визуальные наблюдения с поверхности предполагают возможность пропуска каких-либо полупрозрачных и очень малых облаков. В то же время в системах реанализа применяется численное моделирование и облака определяются на каждом модельном уровне, при этом в моделях порог чувст-77

вительности отсутствует, поэтому в качестве облаков учитывается вся сконденсированная влага. При этом необходимо учитывать, что напрямую облачность в системах реанализа не усваивается.

Чтобы определить основную причину отмеченных различий, были выявлены регионы с наибольшей рассогласованностью данных. Все данные были интерполированы на одну сетку 5 x 5 ° , для каждой ячейки был составлен ряд из среднегодовых и среднесезонных значений ДОО по разным данным наблюдений (реанализы из этого анализа были исключены). Полученное среднеквадратичное отклонение для данных (СКОД) представлено на рис. 3. Наибольшие значения СКОД для среднегодовых значений ДОО отмечены над Гренландией и Северным Ледовитым океаном (особенно в Канадской части Арктики). Над северной Евразией и Северной Америкой значения СКОД относительно малы. Кроме того, они незначительны в морях Бофорта и Баффина и в западной части Гренландского моря, где наблюдается наибольшее сокращение льда [Liu et al., 2009]. В зимнее время и для разницы между сезонами (рис. 3, б , г ) наибольшие значения СКОД отмечены над Канадским Арктическим архипелагом и над северными районами Восточной Сибири (до 0.2), т. е. в регионах, где наблюдаются сильные тропосферные температурные инверсии [Devasthale et al., 2010]. Высокие значения СКОД также отмечены над Северным Ледовитым океаном (главным образом за счет данных ISCCP, алгоритм получения которых имеет существенные недостатки для применения в ледовых условиях во время полярной ночи, и за счет данных EECRA, основанных на редких в зимнее время судовых наблюдениях). В летнее время значения СКОД в общем ниже, чем зимой. Наибольшие значения СКОД отмечены летом над ледовой поверхностью Гренландии. Таким образом, можно сделать вывод, что различия между данными в основном связаны с различиями в алгоритме определения облачности, особенно для случаев, когда облака определяются над снежно-ледовой поверхностью (для всего года в целом) и над регионами с сильной тропосферной температурной инверсией (для зимы, т. е. для условий полярной ночи). Необходимо отметить, что количественный вклад разных причин в отмеченные различия не оценивался.

В данный момент сложно выделить наилучшую базу данных по облачности в арктических и субарктических широтах. Улучшить наше понимание структуры поля облачности над полярными широтами, особенно во время полярной ночи, помогут активные спутниковые наблюдения с использованием радаров и лидаров, однако пока эти ряды наблюдений слишком короткие (не превышают 5–6 лет), к тому же имеют свои недостатки (подробнее см. [Chernokulsky, Mokhov, 2012]). Дополнительные исследования необходимы в данной научной облас- ти, в частности, для регионов, где отмечена наибольшая рассогласованность данных: в Гренландии, Канадском Арктическом архипелаге и на севере Восточной Сибири.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-05-00972-а, гранта Президента РФ МК-3259.2012.5 и партнерства «Глобальная энергия» (договор № МГ-2012/04/1).