Клинически «немая» тромбофилия у больных со скелетной травмой при различном кардиологическом статусе

Автор: Батаговский В.Л.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 20 (237), 2011 года.

Бесплатный доступ

Исследовано состояние системы гемостаза у пациентов с переломами трубчатых костей в госпитальный и отдаленный периоды. Проведено сопоставление данных коагулограммы и агрегации тромбоцитов у травматологических пациентов с различным исходным кардиологическим статусом. Обследо-вано 106 больных, из них 58 - в период стационарного лечения переломов. Обнаружено значительное повышение маркеров тромбинемии у больных с травмами в сравнении с пациентами без переломов. Выявлены достоверно более выраженные тромбофилические сдвиги у травматологических пациентов с наличием ИБС и факторов сердечно-сосудистого риска. Отмечено взаимозависимое участие всех подсистем гемостаза в формировании приобретенной тромбофилии.

Травма, система гемостаза, тромбозы, тромбофилия, факторы риска, ибс, гипертоническая болезнь

Короткий адрес: https://sciup.org/147152849

IDR: 147152849 | УДК: 617-001-06:616.13/14

Текст научной статьи Клинически «немая» тромбофилия у больных со скелетной травмой при различном кардиологическом статусе

Высокая распространенность кардиологической патологии и сердечно-сосудистых факторов риска наряду с «травматической эпидемией» обусловливает интерес к изучению влияния кардиологического статуса на возможные осложнения скелетной травмы. Среди данных осложнений на первые позиции по частоте и опасности выходят флеботромбозы, являющиеся потенциальными источниками тромбоэмболий. В структуре травматических поражений преобладают закрытые и открытые переломы костей конечностей. При этом создаются условия для часто неконтролируемых нарушений во всех функциональных системах гемостаза с развитием гиперкоагуляционного синдрома. Так, по некоторым данным, риск развития тромбоза глубоких вен при переломах голени и бедра достигает 40-50 % [8]. В то же время 80 % тромбозов протекают бессимптомно и не диагностируются.

Цель настоящего исследования - проведение сравнительного анализа показателей системы гемостаза у травматологических больных с различным исходным кардиологическим статусом.

Материалы и методы исследования. Обследовано 106 человек. Для сравнительной оценки параметров гемостаза сформированы следующие группы больных. В первую (п = 58) вошли пациенты с переломами трубчатых костей верхних и нижних конечностей, проходившие стационарное лечение в травматологическом отделении МУЗ ГКБ № 1 г. Челябинска - 26 мужчин и 32 женщины в возрасте 40-79 лет (средний возраст - 60,8 ±1,41 года). У части больных обнаружены существовавшие до госпитализации сердечно-сосудистые за болевания (ССЗ) и факторы риска (ФР). Так, 29 % (п = 17) страдали хроническими формами ИБС, 52 % (п = 30) - гипертонической болезнью, 38 % (п = 22) курили, 19 % (п = И) имели ожирение I—III степеней, у 16 % (п = 9) было варикозное расширение вен нижних конечностей, 3,4 % (п = 2) перенесли тромбоэмболию в анамнезе. Гипертоническая болезнь в данном исследовании рассматривалась в качестве сердечно-сосудистого ФР. Большинство больных без диагностированной ИБС (п = 41) имели 3 и более фактора тромботического и сердечно-сосудистого риска в различных сочетаниях.

Для оценки влияния травмы на состояние гемостаза сформирована группа схожих по клиническим характеристикам пациентов без анамнестических указаний на повреждения трубчатых костей за последние ОД года (п = 28). Группу контроля (п = 20) составили сопоставимые по полу и возрасту практически здоровые лица без гипертонической болезни и с минимальным количеством модифицируемых факторов сердечно-сосудистого риска. Более подробная характеристика сравниваемых групп пациентов представлена в табл. 1.

Забор крови у пациентов для исследования производили натощак в вакуумную пробирку с 3,8 %-ным раствором цитрата натрия в соотношении 1:9 к забираемой крови. Изучали параметры сосудистого, тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза. Антитромбогенный потенциал сосудистой стенки оценивали по уровню ингибитора тканевого активатора плазминогена (PAI-I) при помощи метода ИФА. Количество тромбоцитов подсчитывали в венозной крови автоматически на

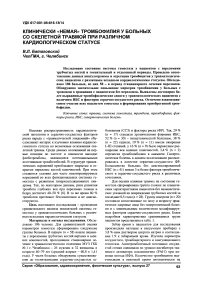

Основные клинические характеристики сравниваемых групп пациентов

Таблица 1

|

Клиническая характеристика больных |

Основная группа (перелом + + ИБС + ФР) (п = 58) |

Группа сравнения (ИБС + ФР) (п = 28) |

Контрольная группа (практически здоровые) (п = 20) |

|

|

Пол |

мужчины |

26 (45 %) |

13 (46 %) |

9 (45 %) |

|

женщины |

32 (55 %) |

15 (54 %) |

11 (55 %) |

|

|

Возраст, лет (М ± т) |

60,8 + 1,41 |

61,9 ± 1,59 |

59,8 ± 1,37 |

|

|

Переломы костей верхних конечностей |

20 (34 %) |

|||

|

Переломы костей нижних конечностей |

38 (66 %) |

|||

|

Наличие ИБС |

17 (29 %) |

7 (31 %) |

0 (0 %)* |

|

|

Наличие гипертонической болезни |

35(60 %) |

16 (58 %) |

0 (0 %)* |

|

|

Курение |

22 (38 %) |

10 (35 %) |

4 (20 %)* |

|

|

Ожирение |

11 (19 %) |

6 (21 %) |

1 (5 %)* |

|

|

Варикозное расширение вен нижних конечностей |

9 (16 %) |

4 (15 %) |

0 (0 %)* |

|

|

Тромбоэмболия в анамнезе |

2 (3,4 %) |

1 (3,6 %) |

0 (0 %)* |

|

* - р < 0,05 - различия достоверны в сравнении с основной группой и группой сравнения.

гематологическом анализаторе. Агрегацию тромбоцитов (спонтанную, индуцированную адреналином, АДФ и коллагеном) изучали в богатой тромбоцитами плазме, полученной при центрифугировании крови в течение 6 минут со скоростью 1000 об/мин. Активность фактора Виллебранда определяли в тесте агрегации тромбоцитов, индуцированной рис-томицином. Показатели коагуляционного гемостаза исследовали в бедной тромбоцитами плазме, которую получали путем центрифугирования крови со скоростью 3000 об/мин в течение 15 минут. Концентрацию растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) определяли в ортофенантролиновом тесте (по Елыкомову В. А. и Момоту А.П., 1987), содержание фибриногена определяли по Клаусу, активированное частичное тромбопластиновое время и активность антитромбина — по Бар-кагану З.С., общую активность фибринолитической системы - в тесте эуглобулинового и ХП-а-зависи-мого (хагеманзависимого) фибринолиза (по Архипову А.Г. и Еремину Г.Ф.). Методом ИФА ис следовали количественное содержание D-димера в плазме крови.

Результаты исследования и их обсуждение. При сопоставлении показателей коагуляционного гемостаза у больных с переломами и у пациентов без травм в статусе и ближайшем анамнезе обнаружены более выраженные тромбофилические сдвиги в группе травматологических пациентов (табл. 2).

Как видно из табл. 2, у всех травматологических больных отмечено повышение маркеров тромбинемии. Так, значительно увеличено содержание продуктов деградации фибрина - РФМК (норма до 4 мг %), D-димера (норма для использованной тест-системы 0-250 нг/мл). Нормальный уровень D-димера зарегистрирован лишь у 9 % пациентов (п = 5). Тромбиновое время не увеличено (норма 14—17 с). Содержание фибриногена превышало референтные значения (норма 2-4 г/л). АЧТВ - в пределах нормы (норма 28-38 с). Отмечено угнетение активности фибринолитической системы. Показатели времени эуглобулинового и

Таблица 2

Параметры гемостаза у больных с наличием переломов и у пациентов без травм

|

Показатели гемостаза |

Основная группа (травма + ИБС + ФР) (п = 58) |

Группа сравнения (ИБС + ФР) (п = 28) |

Р |

|

РФМК, мг % |

21,0 + 0,88 |

11,2 ±0,62 |

<0,05 |

|

Фибриноген, г/л |

4,93 ±0,16 |

4,01 ±0,15 |

<0,05 |

|

Тромбиновое время, с |

15,1 ±0,77 |

14,3 ± 0,64 |

>0,05 |

|

АЧТВ, с |

32,1 ± 1,02 |

33,4 ± 1,09 |

>0,05 |

|

Антитромбин III, % |

105 ±2,71 |

112 ±2,80 |

>0,05 |

|

Эуглобулиновый лизис, мин |

275 ± 8,98 |

249 ± 7,96 |

<0,05 |

|

ХП-а-зависимый лизис, мин |

31,0 ±2.45 |

15,8 ± 1,74 |

<0,05 |

|

D-димер, нг/мл |

874 ± 13,9 |

251 ±8,11 |

<0,05 |

|

PAI-I, нг/мл |

160 ±4,02 |

92,4 ± 3,52 |

<0,05 |

|

Активность фактора Виллебранда, % |

216 ±5,85 |

155 ±4,22 |

<0,05 |

ХПа-зависимого лизиса - существенно увеличены (норма 180-240 и 4-10 мин соответственно). Средние значения активности антитромбина - показателя системы естественной антикоагуляции - были нормальными (норма 75-125 %). Активность фактора Виллебранда повышена (норма 50-150 %). У 33 % (п = 19) больных отмечена гиперагрегация при стимуляции тромбоцитов адреналином и средней дозой АДФ, несмотря на прием подавляющим большинством пациентов нестероидных противовоспалительных препаратов с анальгетической и противовоспалительной целью.

Развитие синдрома гиперкоагуляции при травме может быть объяснено со многих позиций: развитие общей стрессовой реакции организма, высвобождение в кровоток тканевого тромбопластина при повреждении мягких тканей и обнажении костного мозга, повреждение анатомически близко расположенных сосудов с нарушением целостности эндотелия, страдание венозной гемодинамики из-за общей и локальной иммобилизации, релаксации мышц и «паралича» мышечно-венозной помпы. Реализация всех компонентов «триады Вирхова» обусловливает столь высокую распространенность флеботромбозов у больных с переломами трубчатых костей.

Сравнительный анализ гемостаза травматологических больных с клинически схожими пациентами без переломов указывает на достоверно более выраженные протромботические нарушения в первой группе. Однако и в отсутствие травм у больных показатели РФМК (11,2 + 0,62 мг %), фибриногена (4,01 ± 0,15 г/л), эуглобулинового (249 ± 7,96 мин) и хагеман-зависимого лизиса (15,8 ± 1,74 мин), активность фактора Виллебранда (155 % ± 4,22 %) превышали референтные значения, что, вероятно, обусловлено независимым вкладом сердечнососудистых заболеваний и факторов риска в тром-бофилический потенциал (табл. 3).

У значительной части пациентов с травмами имелось фоновое отягощение сердечно-сосудистыми заболеваниями и факторами тромботического риска. При сравнении подгруппы больных, страдающих ИБС (п = 17), с подгруппой пациентов лишь с наличием сердечно-сосудистых факторов риска (п = 41) выявлен ряд достоверных различий в исследуемых показателях гемостаза (табл. 4).

Как видно из табл. 4, у больных ИБС отмечено более высокое содержание фибриногена, РФМК, D-димера, большая активность фактора Виллебранда. Зарегистрирована тенденция к укорочению тромбинового времени в группе кардиологических

Таблица 3

Параметры гемостаза у пациентов с ИБС и сердечно-сосудистыми факторами риска в сопоставлении с группой практически здоровых лиц

|

Показатели гемостаза |

Группа сравнения (ИБС + ФР) (п = 28) |

Контрольная группа (практически здоровые) (п = 20) |

Р |

|

РФМК, мг % |

11,2 ±0,62 |

4,20 ±0,32 |

<0,05 |

|

Фибриноген, г/л |

4,01 ±0,15 |

3,25 ± 0,13 |

<0,05 |

|

Тромбиновое время, с |

14,3 ± 0,64 |

14,5 ± 0,66 |

>0,05 |

|

АЧТВ, с |

33,4 ± 1,09 |

32,4 ± 1,20 |

>0,05 |

|

Антитромбин III, % |

112 ±2,80 |

114 ±2,80 |

>0,05 |

|

Эуглобулиновый лизис, мин |

249 ± 7,96 |

230 ± 7,01 |

<0,05 |

|

ХП-а-зависимый лизис, мин |

15,8 ± 1,74 |

9,21 ± 1,44 |

<0,05 |

|

D-димер, нг/мл |

251 ±8,11 |

189 ±6,32 |

<0,05 |

|

PAI-I, нг/мл |

92,4 ± 3,52 |

62,5 ± 2,67 |

<0,05 |

|

Активность фактора Виллебранда, % |

155 ±4,22 |

132 ±4,10 |

<0,05 |

Таблица 4

Параметры гемостаза у больных с ИБС и наличием скелетной травмы в сопоставлении с травматологическими пациентами лишь с наличием сердечно-сосудистых факторов риска (без ИБС)

Значительные протромботические сдвиги в системе гемостаза у больных с переломами обусловливают необходимость целенаправленного поиска клинических признаков флеботромбозов, а при их отсутствии - дополнительного инструментального исследования (ультразвуковая визуализация венозной системы). Так, Р.Э. Асамовым было показано на 137 пострадавших с переломами костей таза и нижних конечностей наличие в острый период травмы признаков венозного тромбоза у 24 (17,5 %) больных, при этом в 100 % случаев отмечено бессимптомное течение заболевания, видимо, по причине пристеночной локализации тромбов [1].

При оценке тромбофилического статуса выявлен ряд достоверных взаимосвязей между параметрами коагулограммы. В группе травматологических больных отмечена положительная корреляция меж-

Положительная корреляция между уровнями РФМК - i-PAI и отрицательная связь антитромбина - i-PAI отражает взаимную заинтересованность всех звеньев гемостаза в развитии приобретенной тромбофилии. При сравнении показателей гемостаза в зависимости от локализации перелома (верхние/нижние конечности) достоверных различий не получено. Возможно, это связано с применением различных форм гепарина при переломах бедра и голени. Показатели тромбоцитарного гемостаза в исследуемых группах не различались, что вероятно обусловлено приемом аспирина большинством больных ИБС.

Параметры системы гемостаза, исследованные в динамике у больных основной группы через 3-6 месяцев после травм, и у пациентов без переломов в ближайшем анамнезе достоверно не различались (табл. 5).

Как видно из табл. 5, все различия в приведенных параметрах гемостаза недостоверны, что говорит о купировании гиперкоагуляционного синдрома на 3-6 месяце амбулаторной реабилитации.

Таблица 5

Показатели гемостаза пациентов через 3-6 месяцев после скелетных травм и больных без травм в ближайшем анамнезе

В период наблюдения за больными всех групп на госпитальном и амбулаторном этапах клинически не было зарегистрировано ни одного венозного тромбоза. Один пациент скончался от ишемического инсульта через 3 месяца после выписки, двое больных были госпитализированы по поводу нестабильной стенокардии, еще один - пароксизма фибрилляции предсердий.

Выводы

-

1. Гемостаз пациентов с переломами трубчатых костей в госпитальный период характеризовался выраженным увеличением маркеров тромбинемии.

-

2. В формировании тромбофилического статуса участвовали все звенья системы гемостаза. Наблюдалась активация гемокоагуляции и агрегации тромбоцитов на фоне подавления фибринолитической системы.

-

3. Более выраженные протромботические сдвиги характерны для больных с травмами и сопутст-

- вующей сердечно-сосудистой патологией. Наличие факторов сердечно-сосудистого риска (в отсутствие ИБС) также обеспечивало вклад в тромбогенный потенциал.

-

4. Лабораторная тромбофилия протекала без клинически выраженных осложнений. В период стационарного лечения и 3-6-месячной реабилитации не отмечены симптомные тромбозы.

-

5. В отдаленный период после травмы лабораторные признаки тромбофилии нивелировались.

Список литературы Клинически «немая» тромбофилия у больных со скелетной травмой при различном кардиологическом статусе

- Бессимптомные флеботромбозы и наследственная тромбофилия у больных со скелетной травмой/Р.Э. Асамов, Р.П. Туляков, Ш.М. Муминов и др.//Ангиология и сосудистая хирургия. -2008. -№ 9 3.-С. 73-75

- Актуальные аспекты флеботромбозов и тромбоэмболии легочной артерии при травме/В.А. Лазаренко, В.Н. Мишустин, H.H. Мишустина//Вестник хирургии. -2005. -№5.-С. 47-50.

- Российские данные международного регистра ENDORSE по выявлению больных с риском тромбоза глубоких вен, госпитализированных в стационары, располагающие возможностями оказания экстренной медицинской помощи/В.А. Сулимое, С.М. Беленцов, Н.И. Головина и др.//Consilium Medicum. -2008. -№8.

- Баркаган, З.С. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза/3. С. Баркаган, А.П. Момот. -3-е изд. -М.: НЬЮДИАМЕД, 2008. -292 с.

- Долгов, В.В. Лабораторная диагностика нарушений гемостаза/В.В. Долгов, П.В. Свирин. -Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2005. -227 с.

- Копенкин, С.С. Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в ортопедической хирургии: новые возможности/С.С. Копенкин//Вестник травматологии и ортопедии им. Н.И.Пирогова. -2010. С. 35-38

- Анализ факторов риска венозных тромбо-эмболических осложнений у больных с травмой/B. А. Лазаренко, В.Н. Мишустин, H.H. Мишустина, C.А. Федосов//Курский науч.-практ. вестник «Человек и его здоровье». -2007. -№ 1. -С. 127

- Agnelli, G. Prevention of venous thromboem-bolism in high risk patients/G. Agnelli, F. Sonaglia//Haemotologica. -1997. -Vol. 82. -№4. -P. 496-502