Клинический случай эктопии сердца у теленка

Автор: Грачева О.А., Тамимдаров Б.Ф., Мухутдинова Д.М., Зухрабова З.М., Шагеева А.Р.

Статья в выпуске: 2 т.254, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится уникальный клинический случай врожденной аномалии у новорожденного теленка черно-пестрой породы, у которого после рождения диагностирована шейная сердечная эктопия, приведшая к сердечной недостаточности Проведены клинико-физиологические исследования теленка, определены гематологические показатели крови. Смерть наступила на 10 сутки жизни.

Врожденная аномалия, новорожденный теленок, эктопия сердца, кровь, смерть

Короткий адрес: https://sciup.org/142237697

IDR: 142237697 | УДК: 619:616.1 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_2_254_67

Текст научной статьи Клинический случай эктопии сердца у теленка

К «врожденным болезням» относят все болезни, с которыми рождается особь. Эти болезни могут быть обусловлены как наследственностью, так и различными факторами среды. Поэтому не всякая врожденная аномалия является наследственной и термин «врожденная болезнь» не может быть использован как синоним термина «наследственная болезнь» [1]. Аномалии, или пороки развития, возникающие в результате действия на организм факторов внешней среды, являются ненаследственными, или экзогенными. Тератогенные факторы внешней среды можно разделить на физические, химические и биологические. Тератогены могут одновременно быть и мутагенами. Если повреждающий фактор действует на генетический аппарат половых клеток, он вызывает наследуемую мутацию. В другом случае при воздействии на зрелые соматические клетки возникает соматическая мутация, а в третьем варианте, когда мишенью являются незрелые эмбриональные клетки, вредное вещество проявляет тератогенное действие.

Все пороки развития – экзогенные (внешние), эндогенные (внутренние, генетические) и экзогенно-эндогенные (мультифакторальные) – результат неблагоприятных изменений экологической ситуации в биогеоценозе, то есть в том «доме», в котором животные обитают. Отсюда вытекает, что пре- и постнатальную патологию, характеризующуюся развитием врожденных дефектов, пороков, аномалий в клетках, тканях, органах и организме, следует классифицировать как одну из форм биогеоценотической патологии. Что касается структуры причин врождённых аномалий развития, то генетически обусловленные формы составляют 20– 30 %, мультифакторные – 30-40 %, экзогенные – 2-5 %, неизвестной этиологии – 25-50 % [4].

Нарушения развития сердца могут выражаться, как в возникновении аномалий строения, так и места его положения. Возможно сохранение к моменту рождения двухкамерного сердца. В медицине термин «эктопия» означает расположение органа тела в неправильном месте. Эктопия сердца или сердечная эктопия в медицине относится к группе редких анатомических аномалий, общим для которых является врожденный порок сердца, т.е. уже присутствующий при рождении, характеризующийся аномальным положением сердца [2, 3].

Выражение «эктопия сердца» происходит от комбинации греческих и латинских терминов: ἔκτοπος (произносится как «эктопос») означает «перемещенный»; cordis (произносится как «кордис»), что означает «сердце». В свою очередь, термин «ἔκτοπος» происходит от: ἔκ (произносится как «ес») означает «вне»; τόπος (произносится как «tòpos») означает «место» [2].

В связи с тем, что в ветеринарных литературных источниках данная патология практически не описана, то методический подход к классификации перенесли из медицинских источников.

Эктопия сердца – это его смещение в другие полости тела, кроме грудной, или поверхностные слои туловища. Большинство форм этого порока сердца очень тяжелые. По медицинским данным только 10 % пациентов выживают, и немногие из выживших достигают зрелого возраста. Часто эктопия сердца сочетается с пороками сердца и других внутренних органов [5, 6].

Эктопия бывает полной или частичной. При полной нет перикарда (околосердечной сумки), нет слияния слоев грудной клетки, сердце не покрыто кожей. При частичной перикард сохранен полностью или частично, а сердце покрыто тонким слоем кожи.

Варианты эктопии по локализации сердца: 1) грудная – самая частая. Сердце смещается в плевральную полость и поверхностные слои грудной стенки. В случае полной эктопии оно находится снаружи тела, верхушка обращена краниально. Обычно патология сочетается с различными пороками сердца и крупных сосудов, частичная эктопия более благоприятная, она обычно не сочетается с другими пороками; 2) торакоабдомниальная – сердце частично находится в грудной клетке, частично – в брюшной полости. 3) шейная – такой порок, при котором оно находится в шейной области. Этот порок связывают с задержкой сердца в области его первоначальной закладки [4]. В большинстве случаев при шейной эктопии сердца его дифференцировка сильно нарушена; 4) абдоминальная – полное опущение в живот. Сердце иногда перемещается на место одной из почек; 5) экстрастернальная – вариант грудной эктопии. Но выделяется в отдельную форму, так как является одним из элементов врожденного порока. Сердце перемещается к наружи от грудины из-за нарушения её развития. В 40 % случаев оно ничем не покрыто, в 30 % случаев покрыто только серозной оболочкой, ещё в 30 % случаев – кожей.

Материал и методы исследований. Объектом и материалом исследования явился новорожденный теленок чернопестрой породы, принадлежащих одному их КФХ Лаишевского района РТ. Теленок поступил в стационар кафедры терапии и клинической диагностики с рентгенологией ФГБОУ ВО Казанская КГАВМ в 5 дневном возрасте. Проведено полное клиническое исследование по общепринятой схеме, гематологический анализ и ультрасонографическое исследование сердца.

Результат исследований. При сборе анамнестических данных установлено, что в результате самопроизвольных неосложненных родов первотелки, принадлежащей хозяйству, появился теленок с признаками недоразвития и аномалии. У новорожденного был слабо выражен динамический и сосательный рефлекс, живая масса составляла 25 кг, в течение первых суток теленок больше лежал, не проявлял интерес к окружающей среде. Обслуживающий персонал при санитарной послеродовой обработке обнаружил колебательные движения в области шеи преимущественно справа. Руководством хозяйства было принято решение о выбраковке животного и его транспортировке в учебное заведение. Первичные анамнестические данные, которые могли бы свидетельствовать о причинах аномалии, показали, что ранее врожденных аномалий и уродств в данном хозяйстве не наблюдали, эпизоотологическая и токсикологическая обстановка благополучная.

При поступлении на кафедру терапии и клинической диагностики с рентгенологией было проведено полное клиническое исследование и лабораторный анализ крови.

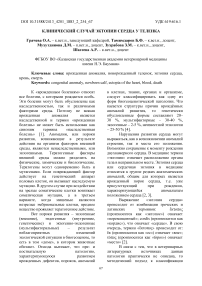

При клиническом осмотре установлено, температура тела составила 39,3 οС (норма), частота сердечных сокращений 190 ударов в минуту, частота дыхательных движений 85 в минуту, что находится в верхних пределах нормы. Состояние было угнетенное, волосяной покров неравномерно покрывал тело, местами длинный, участками короткий и редкий, в области конечностей наблюдались алопеции. В области шеи справа ближе к верхней трети установлено патологическое округлое образование с повышенной местной температурой диаметром около 10 см с парадоксальными ритмичными колебательными движениями (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Эктопия сердца (стрелкой указано шейное расположение)

Наблюдались гиперемия и отёк дёсен, цианоз слизистой носовой полости и конъюнктивы. Гиперемия дёсен, обусловлена расширением артерий, а цианоз слизистой носовой полости и конъюнктивы указывает на наличие венозного застоя. Наблюдались признаки одышки, тогда как при аускультации грудной клетки патологических звуков не установлено. Акт мочеиспускания был не нарушен, но наблюдалась олигоурия. Акт дефекации был учащен, наблюдался диарейный синдром легкой степени.

При биохимическом исследовании крови установлено, что присутствуют признаки полиорганной функциональной недостаточности, что характеризовалось незначительным повышением уровня мочевины, активности АСТ

(аспартатаминотрансферазы), билирубинемией, гипогликемией и гипопротеинемией. Наиболее значимые отклонения от нормы были в активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и креатинкиназы (КФК) соответственно 1683 и 1842 Е/л, что в 2 и 5 раз превышает референсные значения, учитывая даже, что в период новорожденности эти показатели выше, чем у взрослых особей. Активность ЛДГ в крови повышается при заболеваниях, сопровождающихся повреждением тканей и разрушением клеток. В связи с этим она является важным маркером тканевой деструкции. Несмотря на то, что увеличение активности фермента не указывает на какую-то определенную болезнь, его определение в комплексе с другими лабораторными анализами помогает в диагностике мышечных дистрофий, гемолитических анемий, злокачественных новообразований.

Поступление КФК в кровоток в больших количествах происходит при повреждении содержащих ее клеток, что позволяет сделать вывод об опухолевом процессе, поражении сердца или мышц, которое в свою очередь может развиться как при первичном повреждении данных органов (при ишемии, воспалении, травмах, дистрофических процессах), так и вследствие их поражения при других состояниях (из-за отравления, метаболических нарушений, интоксикаций).

Ранее в медицинской практике совместные анализы на ЛДГ, АСТ и КФК широко использовались в диагностике инфаркта миокарда, таким образом можно заключить, что повышение активности всех трех показателей у данного теленка может свидетельствовать о деструктивных процессах в сердечной мышце.

Результаты морфологического анализа красной крови теленка свидетельствовали о наличие гипохромной анемии в легкой форме, установлено уменьшение количества эритроцитов, уровня гемоглобина и гематокрита в сравнении со здоровыми животными. Среднее содержание гемоглобина в одном эритроците уменьшилось на 20,0 %, также произошло уменьшение диаметра эритроцитов на 22,2 %. Средняя концентрация гемоглобина в одном эритроците снизилась на 16,0 %. Уровень цветного показателя снизился на 10,9 %, средний объём эритроцита – на 9,2%.

При ультразвуковом исследовании выявили, что сердце было перевернуто, на месте верхушки сердца было основание, соответственно аномальным было расположение отделов сердца на месте левых отделов располагались правые (Рисунок 3). Отмечалась дилатация отделов в сочетании с умеренной гипертрофией миокарда. Так же отмечалось укорочение клапанных створок митрального клапана, что вызывало наличие митральной регургитации (Рисунок 2) и соответственно являлось причиной дилатации. Ритмика при ультразвуковом исследовании была сохранена, однако отмечалась выраженная тахикардия ЧСС достигала до 196 уд мин.

Рисунок 2 – Реверсивный поток между правым предсердием и желудочком

Рисунок 3 – Эхограмма перевернутого сердца, дилатация отделов с умеренной гипертрофией миокарда.

В связи с бесперспективностью оперативного лечения было принято решение о наблюдении за животным и поддерживающей терапии, которая включала подкожное применение препарата Дюфалайт в дозе 100 мл. Смерть наступила на 10 день жизни.

Заключение. Таким образом, тяжелые врожденные аномалии имеют исключительный случай, однако могут встретиться в практике ветеринарного врача. По литературным медицинским источникам пациенты с шейной эктопией сердца не жизнеспособны и умирают в первые дни жизни. Описанный нами случай подтвердил данное заключение.

М. Ю Николаев // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. – 2020. – № 3. – URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/ektopiya-i-distopiya-shodstva-i-razlichiya-ponyatiy (дата обращения: 21.02.2023).

Резюме

В статье приводится уникальный клинический случай врожденной аномалии у новорожденного теленка черно-пестрой породы, у которого после рождения диагностирована шейная сердечная эктопия, приведшая к сердечной недостаточности Проведены клиникофизиологические исследования теленка, определены гематологические показатели крови. Смерть наступила на 10 сутки жизни.

Список литературы Клинический случай эктопии сердца у теленка

- Алехин, Ю. Н. Методы диагностики перинатальной патологии у крупного рогатого скота: методическое пособие / Ю. Н. Алехин. - Воронеж, 2013. - 25 с.

- Николенко, В. Н. Эктопия и дистопия: сходства и различия понятий / В. Н. Николенко, Д. А., Морозов, М. Ю Николаев // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. - 2020. - № 3. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ektopiya-i-distopiya-shodstva-i-razlichiya-ponyatiy (дата обращения: 21.02.2023).

- Решетько, О. В. Современные аспекты эпидемиологии врождённых аномалий развития: методологические вопросы и трансляция результатов исследований в клиническую практику / О. В. Решетько, К. А. Луцевич // Качественная клиническая практика. - 2018. - № 3. - С. 56-65. -.

- Онтогенез и филогенез Хордовых: учебное пособие / И. Н. Волков и др. - М.: ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 2019. - Ч. 2. - 52 с.

- Harring, G. Management of Pentalogy of Cantrell with complete ectopia cordis and Double Outlet Right Ventricle / G. Harring [et al.] // Congenital anomalies. - 2015. - Т. 55. - №. 2. - P. 121-123.

- Escobar-Diaz, M. C. The Fetus with Ectopia Cordis: Experience and Expectations from Two Centers / M. C. Escobar-Diaz [et al.] //Pediatric cardiology. - 2017. - Т. 38. - №. 3. - P. 531-538.