Клинический случай кожной мастоцитомы у французского бульдога: диагностика, лечение

Автор: Гречко В.В., Овчинников Д.К.

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Сельскохозяйственные и ветеринарные науки

Статья в выпуске: 3 (51), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье описан случай диагностики и лечения кожной мастоцитомы на примере клинического случая данной патологии у собаки породы французский бульдог. Дана оценка цитологических и гистологических препаратов, а также с помощью специальной окраски толуидиновый синий описана клеточная структура. Предоставлена оценка стадии мастоцитомы на основе классификации ВОЗ и по Patnaike, установлен прогноз течения заболевания и описан наиболее эффективный метод лечения данного онкологического заболевания

Диагностика, хирургическое лечение, гистология, кожное новообразование, мастоцитома

Короткий адрес: https://sciup.org/149144582

IDR: 149144582 | УДК: 619:618.19-006.55:636.71 | DOI: 10.52231/2225-4269_2023_3_77

Текст научной статьи Клинический случай кожной мастоцитомы у французского бульдога: диагностика, лечение

Мастоцитома кожи – одна из наиболее часто встречающихся опухолей кожи у собак. По данным литературы, частота встречаемости мастоцитомы составляет 7–21% всех новообразований кожи и до 27% всех злокачественных опухолей данной локализации [3]. Средний возраст заболевших составляет около 9 лет, однако опухоль может развиваться в любом возрасте, в том числе у собак моложе 1 года [4]. Для мастоцитомы характерна породная предрасположенность. Согласно литературным данным, опухоль чаще диагностируют у собак следующих пород: боксер, бульдог, бигль, бостон терьер, стаффордширский питбультерьер, шарпей, лабрадор ретривер, золотистый ретривер, мопс, такса, английский сеттер, бернская горная пастушья собака, веймаранер, фокстерьер [1, 5, 6, 8]. Несмотря на высокую инцидентность, у собак породы боксер, как правило, развиваются мастоцитомы с неагрессивным биологическим поведением высокой степени дифференцировки [3]. С одинаковой частотой опухоль встречается у самок и самцов.

Наличие породной предрасположенности у собак с большой степенью вероятности свидетельствует о наличии генетического фактора. В последнее время большое внимание уделяется поиску генов, которые могут быть ассоциированы с развитием мастоцитомы. Недавно были обнаружены мутации (делеции, дупликации) в протоонкогене c-kit в некоторых клеточных линиях и образцах тканей мастоцитомы собак, а также человека, мыши и крысы. Этот ген кодирует трансмембранный рецептор тирозинкиназ (Kit) предшественников тучных клеток в костном мозге, который связывает стволовой фактор роста мастоцитов (stem cell factor receptor, SCFR). Данный ростовой фактор оказывает стимулирующее влияние на пролиферацию и дифференцировку предшественников в зрелые тучные клетки. Мутации в гене вызывают изменение пространственной структуры тирозинкиназного рецептора, что приводит к запуску каскада биохимических реакций без связывания самого ростового фактора [1]. Показана не только связь мутаций в гене c-kit с прогрессией мастоцитом у собак, но и их ассоциация с агрессивным поведением опухоли и неблагоприятным прогнозом [12]. С учетом важной роли тирозинкиназного рецептора в прогрессии опухоли для лечения мастоцитом у собак активно используется класс таргентных препаратов – ингибиторов тирозинкиназ.

Цель нашей практической работы – доказать, что при лечении мастоцитомы необходимо использование комплексного исследования для диагностики и выбора лечения опухоли.

Материалы и методы

Материалом являлось новообразование на латеральной поверхности бедра у собаки породы французский бульдог по кличке Шон в возрасте 7 лет. Для диагностики новообразования использовали цитологический метод диагностики – тонкоигольная аспирационная биопсия, окраска Азур-Эозином по Романовскому.

При проведении тонкоигольной аспирационной биопсии (ТИАБ) опухольфиксируютпальцамилевойруки,правойрукойперпендикулярно к коже вводят стерильную иглу с подсоединенным шприцем, поршень которого должен быть опущен. Локализацию иглы в патологическом очаге контролируют левой рукой (проверить правильность положения иглы можно, слегка перемещая патологический очаг – игла должна при этом двигаться вместе с очагом). Убедившись, что игла находится в патологическом очаге, совершают два-три насасывательных движения, усилием большого и указательного пальцев правой руки поднимая поршень, создавая отрицательное давление, при котором клетки из ткани будут устремляться в иглу. После каждого подъема поршня шприц снимают с иглы, выдувая воздух. Каждый раз подсоединяют к игле шприц с опущенным поршнем. После появления крови в игле пункцию прекращают. В ином случае дальнейшая аспирация приведет к еще большей контаминации препарата кровью из поврежденных в ходе процедуры сосудов. Иглу вынимают из очага, при этом поршень шприца должен быть опущен. Место пункции обрабатывают салфеткой, смоченной спиртом; при наличии кровотечения салфетку прижимают к месту пункции и оставляют на несколько минут. Затем шприц наполняют 3 мл воздуха, снова прикрепляют к игле, и выдавливают аспирированное содержимое на предметное стекло. После этого фиксация производится с использованием раствора Май-Грюнвальда по общепринятой методике, окраска мазков проводится Азур-Эозином по Романовскому, экспозиция 25 минут.

По результатам цитологического исследования провели послеоперационное гистологическое исследование для оценки чистоты границ иссечения и более точной диагностики новообразовании. Окраска гистологических препаратов по Романовскому-Гимзе и специальная окраска на индендификацию мастоцитов – толуидиновый синий. Цитологические и гистологические препараты изучали с помощью светового биологического микроскопа МИКМЕД 5.

Результаты исследования

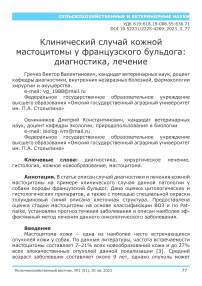

При проведении общего осмотра образования выявлено, что на латеральной поверхности бедра отмечается безволосое округлое образование, диаметром 2,5 см. Образование безболезненное, плотное, спаяно с кожей, умеренно подвижно (рис. 1).

Рекомендованы обследования: цитологическое исследование (ТИАБ), гистологическое исследование, а также общие методы исследования состояния животного (биохимический анализ крови, общий анализ крови, ультрасонография брюшной полости).

ПоУЗИизмененийневыявлено,результатыобщегоибиохимического исследования без особенностей.

Рисунок 1 – Французский бульдог Шон, возраст 7 лет

1 – образование кожи, локализованное на латеральной поверхности бедра.

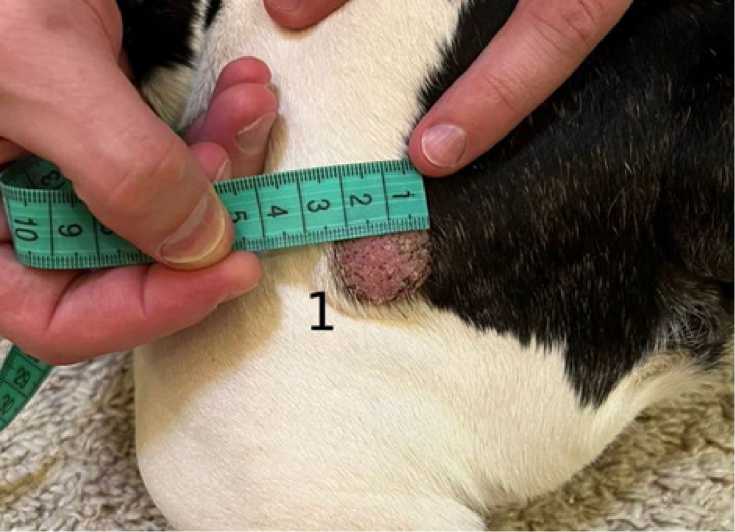

По результатам цитологического исследования выявлено: на фоне гемоделюции в цитограмме выявлены клетки, морфологические характеристики которых схожи с клетками круглоклеточной, мастоцитарной дифференцировки, – мастоциты или тучные клетки (круглые клетки, содержат азурофильные цитоплазматические гранулы, которые на 80% закрывают ядро. Степень цитоплазматической грануляции сильно варьируется). Выражены различия и в размерах клеток, которые располагаются отдельно. Некоторые клетки содержат большое количество гранул, плотно расположенных друг к другу, что приводит к темно базофильной окраске данных клеток. Ядра часто неразличимы. Клетки значительно крупнее клеток периферической крови. Интраци-топлазматические вакуоли, гранулы, и другие структуры в цитоплазме присутствуют в ряде клеток. Фагоцитарная активность не встречается. Клетки воспаления – скудные неоднородные в единичных фокусах. Присутствуют редкие активированные макрофаги (рис. 2).

Рисунок 2 – ТИАБ. Французский бульдог Шон, возраст 7 лет, окраска Азур-Эозин по Романовскому, увеличение х1000 1 – мастоциты (тучные клетки).

По результатам цитологического исследования делаем заключение – это мастоцитома (средне дифференцированная G2 по Patnaike). Для подтверждения диагноза необходимо гистологическое исследование с тиазиновым красителем. Для установления и уточнения прогноза, необходим анализ на клеточную пролиферацию – маркеры Ki61, PCNA, AgNNORs; определение c-kit мутации.

Мастоцитомы характеризуются различным биологическим поведением, и невозможно точно прогнозировать течение болезни, существует ряд прогностических признаков, которые позволяют говорить о более или менее благоприятном прогнозе заболевания. Факторы, обусловливающие неблагоприятный прогноз заболевания, многочисленны: низкая степень дифференцировки опухоли; продвинутая клиническая стадия заболевания; локализация, не позволяющая провести широкую эксцизию; большой размер и быстрый, агрессивный рост; наличие симптомов поражения желудочно-кишечного тракта; пожилой возраст (у пожилых животных более короткий период ремиссии заболевания после химиотерапии); пол (по данным одного исследования, у самцов была меньшая по сравнению с самками медиана выживаемости после химиотерапии) и порода животных (у боксеров, как правило, диагностируют мастоцитомы высокой и средней степени дифференцировки, которые имеют более благоприятный прогноз), а также возможность хирургического удаления, чистоту границ и некоторые другие факторы. Также прогноз мастоцитомы у собак ассоциирован с морфологическим маркерами (митотический индекс, индекс пролиферации Ki61 и экспрессия AgNNOR).

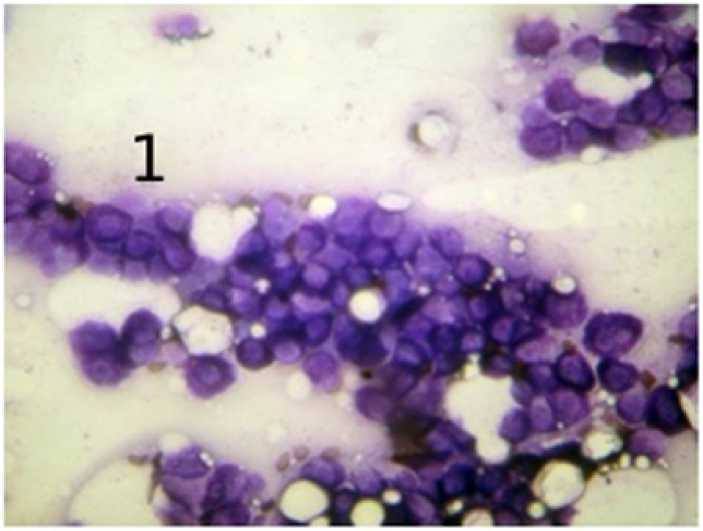

Рисунок 3 – Французский бульдог Шон, возраст 7 лет.

1 – пунктиром отмечен отступ 2 см от опухолевого узла, 2 – образование кожи, локализованное на латеральной поверхности бедра.

По стадии классификации кожных мастоцитом ВОЗ данное образование относится к 1 стадии (единичная, ограниченная от окружающий тканей опухоль, без метастазов в лимфоузлах).

Лечение данной патологии для достижения наибольшего без рецидивного периода и возможности полной ремиссии – хирургическое, хирургиясширокимиграницами(не менее2смсвободныйкрайи2фасции в глубину) с последующим проведением гистологического исследования для оценки чистоты хирургических границ и дополнительной окраски толуидиновым синим для постановки окончательного диагноза.

С помощью линейки отступаем от опухоли по 2 см в каждую сторону, с помощью маркера отмечаем область операции (рис. 3), проводим циркулярный разрез кожи, подкожной клетчатки и мышцы с учетом захвата двух фасций, над которыми непосредственно находится новообразование. После иссечения всех описанных тканей рану промываем теплым физиологическим раствором в объеме не менее 500 мл, устанавливаем пассивный раневой дренаж (рис. 4) и послойно ушиваем рану, в данном случае нам не понадобилось прибегать к пластическим техникам закрытия раны (рис. 5).

Рисунок 4 – Французский бульдог Шон, возраст 7 лет 1 – пассивный раневой дренаж, 2 – операционная рана после удаления двух фасций в глубину.

Рисунок 5 – Французский бульдог Шон, возраст 7 лет 1 – вид ушитой послеоперационной раны, после резекции опухоли в широких границах.

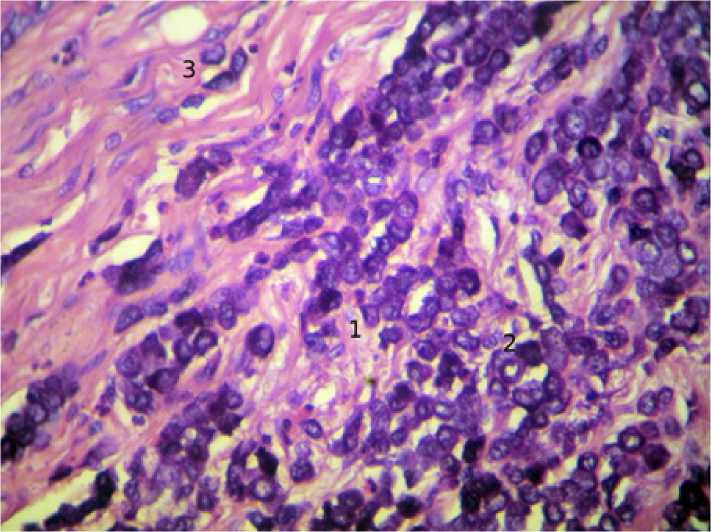

Рисунок 6 – Мастоцитома. Французский бульдог Шон, возраст

7 лет. Окраска гематоксилин-эозин, увеличение х400

1 – скопление клеток с метахроматическими гранулами – мастоциты, 2 – фигура митоза, 3 – инфильтрация мастоцитами мышечной ткани

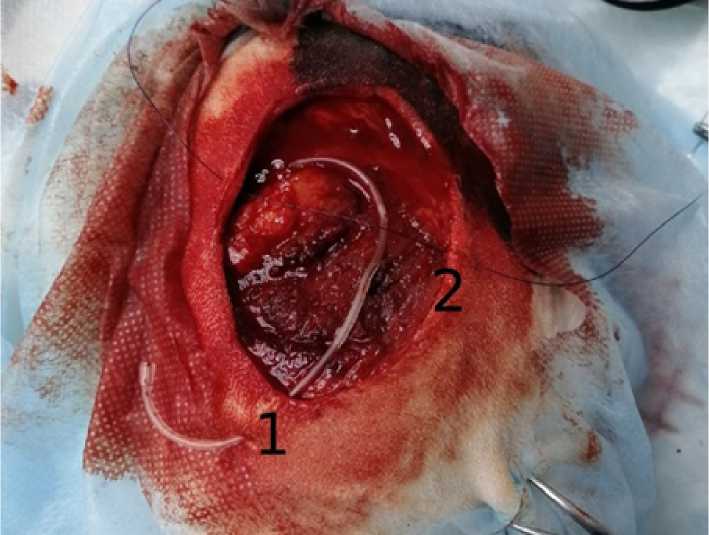

При гистологическом исследовании отмечается жировая и фиброваскулярная ткань с диффузной инфильтрацией круглыми клетками с умеренным клеточным и ядерным полиморфизмом, четко визуализируются границы цитоплазмы. Фигуры митоза 2-3 в поле зрения, единичные клетки содержат по несколько ядер. Митотическая скорость не равномерна. Данные неопластические круглые клетки содержат в большом количестве различной величины мелкодисперсные метохроматические гранулы. Отмечается инфильтрация мастоцитами в мышечные ткани, но при оценке всех границ иссечения – край резекции «чистый», или свободный от опухолевых клеток (рис. 6).

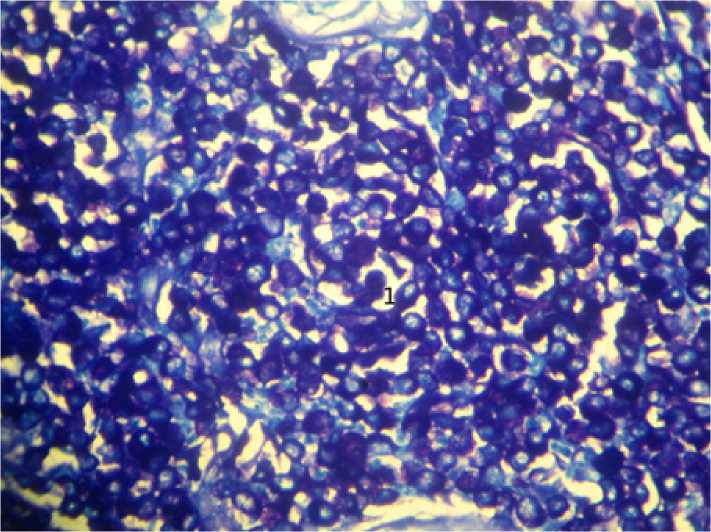

При гистологической окраске мастоцитов толуидиновым синим выявляется специфическая для клеток метахроматическая окраска цитоплазматических везикул, содержащих комплексы гепарина и основных белков, которые в препаратах имеют интенсивно синий цвет (рис. 7).

Рисунок 7 – Мастоцитома. Французский бульдог Шон, возраст 7 лет. Окраска толуидиновый синий, увеличение х400

1 – окрашенные в синий цвет клетки, содержащие метахроматические гранулы.

По результатам гистологического исследования диагноз подтвержден: кожная мастоцитома, степень дифференцировки по Pat-naike: G2 – средне дифференцированная, края резекции чистые, что позволило нам закончить лечение данного пациента без проведений химиотерапии и реоперации по «зачистки» границ.

Заключение

При диагностике и выборе лечения мастоцитомы необходимо комплексное исследование. Цитологическое исследование проводится в первую очередь для постановки диагноза, но оно не позволит оценить качество проведенного оперативного лечения и оценку края резекции, что в свою очередь не может дать прогноз течения заболевания. В случае нерезектабельных опухолей необходим анализ на клеточную пролиферацию – маркеры Ki61, PCNA, AgNNORs; определение c-kit мутации и назначение таргетной химиотерапии, так как основные химиотерапевтические препараты выбора при лечении мастоцитом могут быть слабо- или вообще не эффективными.

В данном клиническом случае прогноз благоприятный и мы ожидаем полного выздоровления пациента или длительной ремиссии. После лечения прошло более восьми месяцев, пациент стабилен, приходит на плановые осмотры раз в 3-6 месяцев.

Список литературы Клинический случай кожной мастоцитомы у французского бульдога: диагностика, лечение

- Лисицкая, К.В. Мастоцитома собак: этиология, клиника, диагностика и лечение / К.В. Лисицкая, С.В. Седов // VetPharma. – 2011. – № 3-4. – С. 94–99.

- Baker-Gabb M., Hunt G.B., France M.P. Soft tissue sarcomas and mast cell tumours in dogs: clinical behaviour and response to surgery. Aust. Vet. J. 2008. Vol. 81. No. 12. Pp. 732–738.

- Beaven M.A. Our perception of the mast cell from Paul Ehrlich to now. Eur. J. Immunol. 2009. Vol. 39. No. 1. Pp. 11–25.

- Blackwood L., Murphy S., Buracco P., et al. European consensus document on mast cell tumours in dogs and cats. Vet. Comp. Oncol. 2012. Vol. 10. No. 3. Pp. e1-e29.

- Book A.P., Fidel J., Wills T., et al. Correlation of ultrasound findings, liver and spleen cytology, and prognosis in the clinical staging of high metastatic risk canine mast cell tumors. Vet. Radiol. Ultrasound. 2011. Vol. 52. No. 5. Pp. 548–554.

- Camus M.S., Priest H.L., Koehler J.W., et al. Cytologic Criteria for Mast Cell Tumor Grading in Dogs with Evaluation of Clinical Outcome. Vet. Pathol. 2016. Mar 31.

- Chastain C.B., Turk M.A., O’Brien D. Benign cutaneous mastocytomas in two litters of Siamese kittens. J. Am. Vet. Med. Assoc. 1988. Vol. 193. No. 8. Pp. 959, 960.

- Cole W. Mast cell tumor in a puppy. Can. Vet. J. 1990. Vol. 31. No. 6. P. 457.

- Endicott M.M., Charney S.C., McKnight J. A., et al. Clinicopathological findings and results of bone marrow aspiration in dogs with cutaneous mast cell tumours: 157 cases (1999–2002). Veterinary and Comparative Oncology. 2007. Vol. 5. No. 1. Pp. 31–37.

- Fife M., Blocker T., Fife T., et al. Canine conjunctival mast cell tumors: a retrospective study. Vet. Ophthalmol. 2011. Vol. 14. No. 3. Pp. 153–160.

- Fox L.E., Rosenthal R.C., Twedt D.C., et al. Plasma histamine and gastrin concentrations in 17 dogs with mast cell tumors. J. Vet. Intern. Med. 1990. Vol. 4. No. 5. Pp. 242–246.

- Frimberger A.E., Moore A.S., LaRue S. M., et al. Radiotherapy of incompletely resected, moderately differentiated mast cell tumors in the dog: 37 cases (1989–1993). J. Am. Anim. Hosp. Assoc. 1997. Vol. 33. No. 4. Pp. 320–324.