Клиническое наблюдение синдрома обструктивного апноэ сна у 69-летнего мужчины с ночной артериальной гипертензией и ночными эпилептическими приступами

Автор: Шнайдер Наталья Алексеевна, Алексеева Ольга Владимировна, Кантимирова Елена Анатольевна, Дмитренко Диана Викторовна, Шаповалова Евгения Александровна, Чешейко Елена Юрьевна, Петрова Марина Михайловна

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 5-4 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен клинический случай гипоксически-ишемических эпилептических приступов на фоне синдрома обструктивного апноэ сна тяжелой степени у 69-летнего мужчины с симптоматической параинфекционной височнодолевой эпилепсией и ночной артериальной гипертензией.

Апноэ сна, эпилепсия, артериальная гипертензия, кардиореспираторный мониторинг, клинический случай

Короткий адрес: https://sciup.org/148101944

IDR: 148101944 | УДК: 616.24-008

Текст научной статьи Клиническое наблюдение синдрома обструктивного апноэ сна у 69-летнего мужчины с ночной артериальной гипертензией и ночными эпилептическими приступами

Петрова Марина Михайловна, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии, семейной медицины и здорового образа жизни с курсом последипломного образования. Email: stk99@yandex.r фрагментацией сна с частыми кратковременными пробуждениями и выраженной дневной сонливостью. [1]. Пробуждение при этом – защитный механизм, который приводит к активации мышц-дилататоров верхних дыхательных путей и предотвращает асфиксию [2]. По степени тяжести СОАГС классифицируется на три степени: легкая, умеренная, тяжелая. Степень тяжести определятся по количеству респираторных событий в течение часа, индексу апное/гипопное (ИАГ): легкая степень тяжести СОАГС – показатель ИАГ равен 5-15, умеренная степень – ИАГ равен 15-30, тяжелая степень – ИАГ более 30 [3]. СОАГС встречается у 5-7% взрослых старше 30 лет, в 60-80 случаев генетически детерминирован [4], ведет к повышению сердечнососудистого риска и смертности, учащается с возрастом и при ожирении. Клинические симптомы и последствия СОАГС могут быть обусловлены физиологическими отклонениями: повторяющаяся обструкция верхних дыхательных путей (коллапс, спадение) ведет к прерыванию сна, гипоксемии, гиперкапнии, изменению внут-ригрудного давления, и к повышению симпатической активности.

СОАГС является независимым фактором риска артериальной гипертензии (АГ), при этом тяжесть АГ отражается на степени тяжести СО-АГС. Важную роль в патогенезе СОАГС и АГ как коморбидных состояний играют патологические изменения баланса между активностью парасимпатической и симпатической отделами вегетативной нервной системы. При эпизодах апноэ во время сна у больных с умеренным или тяжелым СОАГС активность симпатической нервной системы повышается, достигая пика к моменту окончания приступа апноэ, который нередко сопровождается кратковременной реакцией активации ЦНС и всегда – гипервентиляцией. С момента окончания эпизода апноэ и начала гипервентиляции симпатическая активность резко снижается, но каждый новый эпизод апноэ приводит к ее повторному повышению. Постоянная и чрезмерная стимуляция симпатической нервной системы при СОАГС ведет к снижению чувствительности барорецепторов и нарушению регуляторных функций надсегментарных отделов вегетативной нервной системы головного мозга, а так же к активации системы «ренин-ангиотензин-альдостерон» со снижением чувствительности почек к предсердному натрийуретическому пептиду (ПНУП), что способно вызвать стабильную АГ и другие поражения сердечно-сосудистой системы. У пациентов с рефрактерной АГ (артериальное давление > 140/90 мм рт. ст. при лечении 3-мя и более гипотензивными препаратами) СОАГС (ИАГ > 5) выявляется у 83% пациентов (96% мужчин и 65% женщин) [5]. При сочетании СОАГС и АГ характерны особенности суточного индекса АГ, в том числе: отсутствие снижения артериального давления (АД) в ночное время суток (суточный профиль «nondipper») и повышение по сравнении с дневным цифрами АД (суточный профиль «night peaker»); повышение АД (преимущественно диастолического) в утренние часы [6, 7].

В амбулаторных условиях в качестве скрининговых методов обследования больных с СОАГС и с суточными профилями АГ «nondipper» и «night peaker» используются респираторный мониторинг с пульсоксиметрией и кардиореспираторный мониторинг. «Золотым стандартом» диагностики является полисомно-графическое (ПСГ) исследование, которое проводится в специально оборудованных лабораториях сна, представляет собой длительную регистрацию во время ночного сна следующих показателей: электроэнцефалограммы (ЭЭГ), элек-троокулограммы (ЭОГ), электромиограммы (ЭМГ), электрокардиограммы (ЭКГ), назофарингеального потока, торакоабдоминальных движений, насыщения гемоглобина крови кислородом (сатурацию, SpO 2 ), звука храпа, акто-графию [8]. Именно ПСГ позволяет построить гипнограмму и соотнести те или иные события сна, включая АГ и аноксические (аноксически-ишемические) эпилептические приступы, с фазами и стадиями сна. Ночные гипоксические-ишемические приступы у пациентов с СОАГС могут мимикрировать эпилептические приступы у пациентов с симптоматической фокальной эпилепсией [9].

Клинический пример.

Мужчина, 1945 года рождения, впервые обратился в Неврологический центр эпилептологии, нейрогенетики и исследования мозга Университетской клиники КрасГМУ (далее НЦ УК) в ноябре 2013 г. в порядке са-мообращения с целью уточнения диагноза и коррекции лечения, поскольку в течение нескольких лет пациент наблюдался у невролога по месту жительства с клиническим диагнозом Криптогенная (предположительно симптоматическая) фокальная эпилепсия. На фоне регулярного приема противоэпилептического препарата вальпроевой кислоты (депакина-хроно) в суточной дозировке 1000 мг в 2 равных приема по 500 мг утром и вечером эпилептических приступов не было.

Из анамнеза жизни: пенсионер (по возрасту), не работает, до выхода на пенсию служил в звании полковника в рядах вооруженных сил, длительное время работал на полигонах, работа была ассоциирована с психоэмоциональными перегрузками, недосыпанием, переохлаждением. До августа 2013 г. считал себя соматически и неврологически здоровым. На диспансерном учете у терапевта и невролога не состоял.

Из анамнеза: первые эпилептические приступы развились на фоне «полного благополучия» 22 августа 2013 г. во время пребывания пациента на даче после усиленной физической нагрузки на дачном участке (рубил и выкорчевывал березу), когда после засыпания около 22.00 часов во время сна без пробуждения впервые развилась серия комплексных фокальных адверсив-ных и версивных тонических приступов с вторичной генерализацией. Вызвана бригада скорой медицинской помощи, при измерении АД было повышено до 250/120 мм рт. ст., в связи с чем пациент был госпитализирован в неврологическое отделение с диагнозом «впервые возникший судорожный приступ». При обследовании впервые выявлена АГ, на глазном дне – гипертонический ангиосклероз сетчатки с выраженным сужением артерий и двухсторонним венозным застоем. Пациент проконсультирован терапевтом, выставлен диагноз «гипертоническая болезнь 3 стадии, риск 4», назначена гипотензивная терапия, приверженность к которой у пациента была низкой в связи с тем, что при измерении АД в домашних условиях в дневное время суток АГ не регистрировалась.

В последующем повторялись ночные эпилептические приступы, которые развивались во время сна без пробуждения с возникновением крика с последующим насильственным поворотом головы, глаз и туловища влево с трансформацией в тонический вторично-генерализованный приступ с формированием классической «позы фехтовальщика». Течение эпилептических приступов до назначения противоэпилептической терапии было серийным (до 3 в серии) с максимальной продолжительностью приступа в серии до 2 минут с постепенным убыванием длительности повторных приступов в серии до 1,5 минут и нескольких десятков секунд соответственно. Уровень сознания между эпилептическими приступами в серии обычно флюктуировал. После приступа у пациента отмечалась непродолжительная дезориентация в месте и времени, ретроградная амнезия приступа и постприступного периода максимально достигала нескольких часов. Кроме того, наблюдались эпилептические приступы в дневное время суток в виде пароксизмального изменения уровня сознания в виде его сужения, нарушения контакта пациента с окружающими, нарушении контроля за собственными действиями с автоматизированными ручными и амбулаторными автоматизмами в виде перемещения, разувания/раздевания пациента, в том числе, на улице, длительность приступа достигала 1-2 минут с постприступной ретроградной амнезией вариабельной продолжительности. В связи с чем назначена противоэпилептическая терапия, однако в диагнозе «эпилепсия» пациент сомневался. По данным рутинной ЭЭГ, проведенной в дневное время в поликлинике по месту жительства эпилептиформной активности не выявлено.

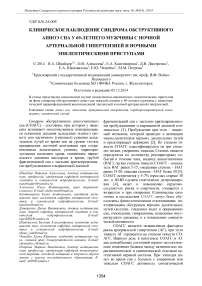

Пациент дообследован. По данным муль-тисрезовой спиральной копьютерной томографии (МСКТ) головного мозга выявлены признаки лейкоэнцефалопатии (лакунарное состояние), что свидетельствовало о длительном анамнезе АГ, вероятно с ночным профилем повышения АД, в связи с чем проведен суточный мониторинг АД (СМАД): зарегистрированы признаки ночной АГ с повышением уровня систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления на фоне приема гипотензивной терапии (престариум + индапамид ретард) с 22.00 до 08.00 утра (рис. 1).

Рис. 1. Суточный профиль артериального давления «night peaker» у мужчины, 68 лет, с ночными комплексными фокальными эпилептическими приступами с вторичной генерализацией (август 2013 г.)

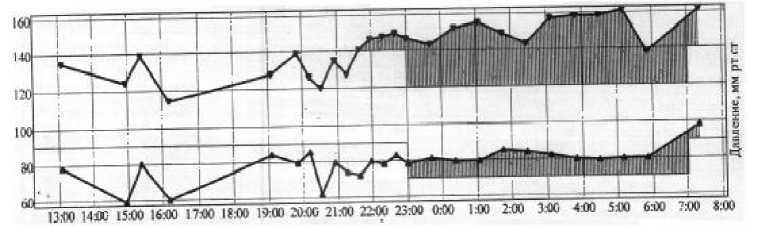

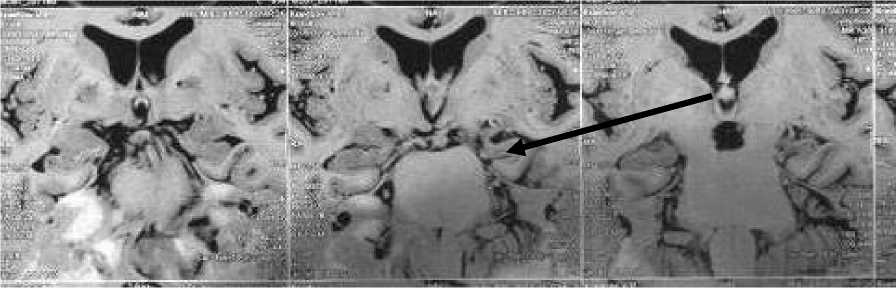

По данным МРТ головного мозга (1,5 Тесла) по программе эпилепсии и МР-флебографии церебральных вен и венозных синусов выявлены нейрорадиологические признаки сочетанной церебральной и сосудистой патологии (лейкоареоз, лакунарное состояние, признаки цереброспинальной венозной недостаточности с затруднением венозного оттока из полости черепа по поперечному, сигмовидному синусам слева и внутренней яремной вене слева), недостаточность диафрагмы турецкого седла с дислокацией гипофиза с расширением супраселлярной цистерны и пролабированием ее в полость турецкого седла, формирующееся «пустое» турецкое седло. Кроме того, при визуальном анализе предоставленных пациентом снимков МРТ обращали на себя внимание радиологические признаки искривления перегородки носа, хронического гиперпластического гайморита с формированием множественных крупных кист обеих верхнечелюстных пазух, преимущественно слева, хронического гиперпластического этмоидита с формированием кисты (буллы) решетчатого лабиринта; хронического гиперпластического фронтита (рис. 2). Расширение субарахноидальных пространств по конвекситальной поверхности преобладало в области лобных и височных долей, что согласовывалось с наличием хронической патологии придаточных пазух носа и свидетельствует в пользу хронического рино-генного параинфекционного лимбического энцефалита, осложненного мезиальным темпоральным склерозом слева в виде уменьшения размеров и деформации гиппокампа височной доли левого полушария. Ход зрительных нервов был не изменен, но их оболочка неровная, что являлось показанием к проведению дообследования с целью исключения хронической пара-инфекционной демиелинизирующей невропатии зрительных нервов.

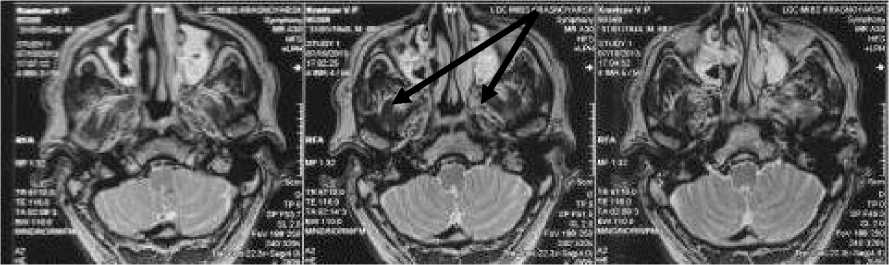

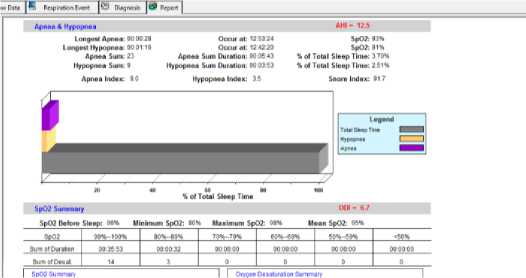

На фоне противоэпилептической терапии (депакин-хроно 1000 мг/сут) проведен 3-часовой ночной видео-ЭЭГ-мониторинг с параллельным респираторным мониторингом с пульсоксимет-рией: эпилептиформной активности не зарегистрировано, что свидетельствовало о достижении фармакоиндуцированной электроэнцефалографической ремиссии эпилепсии и коррелировало с данными анамнеза о достижении фармакоин-дуцированной клинической ремиссии приступов (со слов пациента и его супруги). В то же время, по данным параллельного респираторного мониторинга (рис. 3) зарегистрировано 23 эпизода апноэ сна с максимальной продолжительностью 28 сек, 9 эпизодов гипопноэ с максимальной продолжительностью 1 мин 16 секунд, ИАГ составил 21, в течение 30% времени сна пациента во время ЭЭГ-исследования регистрировался храп (ронхопатия), средняя сатурация 95% (норма 94-98%), минимальная сатурация 80% (норма 94-98%), что позволило предположить наличие у пациента СОАГС средней степени тяжести.

Пациенту рекомендовано проведение кар-диореспираторного мониторинга или ПСГ для уточнения степени тяжести и характера апноэ, консультация сомнолога, оториноларинголога, иммунолога, однако рекомендации невролога-эпилептолога НЦ УК пациентом не выполнены. Пациент в течение года на повторную консультацию в рамках диспансерного наблюдения не обращался.

а

б

в

Рис. 2. МРТ головного мозга мужчины, 68 лет, с ночными комплексными фокальными эпилептическими приступами с вторичной генерализацией: а) черными стрелками показаны МР-признаки двухстороннего хронического гиперпластического гайморита с множественными крупными кистами верхнечелюстных пазух; б) черной стрелкой показана крупная киста основной пазухи); в) черной стрелкой показаны МР-признаки мезиального темпорального склероза в виде уменьшения размеров и деформации гиппокампа височной доли левого полушария

Рис. 3. Отчёт по респираторному мониторингу сна, проведенного параллельно видео-ЭЭГ-мониторингу, мужчине, 68 лет, с ночными комплексными фокальными эпилептическими приступами с вторичной генерализацией и ночной артериальной гипертензией (август 2013 г., объяснения в тексте)

Повторное обращение в НЦ УК к неврологу-эпилептологу в августе 2014 г. в связи с тем, что у пациента, несмотря на прием того же про-тивоэпилептического препарата в прежней дозировке, вновь возникали эпилептические приступы не только во время ночного, но и дневного, сна или дремы, когда (со слов супруги пациента) у него отмечалось внезапное пробуждение, психомоторное возбуждение, мужчина начинал что-то искать, в контакт с окружающими вступал частично, сознание было сужено, отмечались зрительные иллюзии с искажением реально существующих предметов, реже - зрительные галлюцинации короткой продолжительности, которые не носили устрашающего характера, а были ассоциированы с обрывками памяти на прошлые события, связанные с профессией пациента (например, пациент искал или «видел сейф», искал или «видел в нём документы», искал или пытался изготовить какие-то детали). Агрессии по отношению к окружающим во время приступа у пациента не отмечалось. Продолжительность приступов варьировала от 1-2 минут до 5 минут. Во время приступов лицо пациента было серовато-желтовато-землистого цвета, отмечалось выраженное побледнение губ, подташнивание, приступ завершался кратковременной дезориентацией в месте и времени, с последующей полной или частичной ретроградной амнезией при-ступного периода.

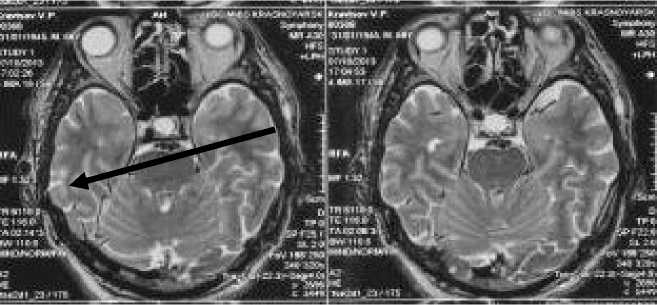

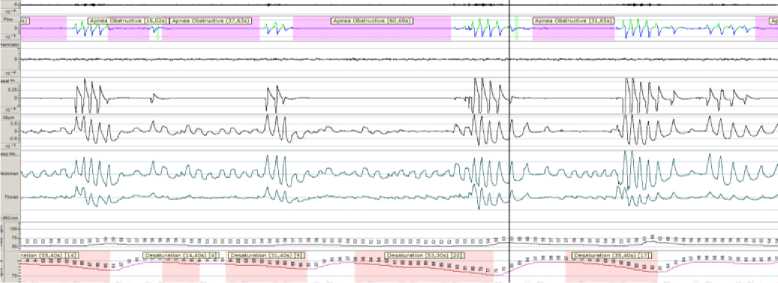

Срыв фармакоиндуцированной ремиссии весной 2014 г., когда развилось 2 приступа дома в ночное время суток. Сведения об одном из приступов ретроспективные, поскольку супруга пациента не просыпалась во время развития приступа у мужа, но поняла об его наличии, найдя тапочки пациента на лестничной площадке вне квартиры утром. Последние эпилептические приступы с типичным течением развились ночью во время проведения кардиореспиратор-ного мониторинга в лаборатории сна НЦ УК 15 августа 2014 г., когда на фоне повторных многочисленных эпизодов продолжительных апноэ и гипопноэ с выраженным падением сатурации (до 61%, при норме 94-98%) у пациента зарегистрировано нарушение сердечного ритма в виде частых наджелудочковых экстрасистол (групповых и парных), редких желудочковых экстрасистол, а также коротких пароксизмов наджелудочковой тахикардии (рис. 4а). На фоне нарастания гипоксии у пациента развился комплексный фокальный психомоторный приступ под утро - в 5 часов 34 минуты, когда пациент резко пробудился, встал с кровати, стал сдирать с себя электроды и фиксирующие ремни. Сознание пациента было сужено, на замечание медперсонала мужчина не реагировал, после приступа был заторможен, дезориентирован, в контакт не вступал в течение 15 минут, после чего уснул. Постприступный сон продолжался до 7 часов утра. После пробуждения у пациента отмечалась постприступная ретроградная амнезия событий ночи. Общее количество эпизодов дыхательных нарушений составило 207, из них зарегистрировано 127 эпизодов обструктивного апноэ с максимальной продолжительностью до 60 сек., 1 эпизод центрального апноэ продолжительностью 15 сек., 10 эпизодов смешанного апноэ продолжительностью до 55 сек., 69 эпизодов обструктивного гипопноэ продолжительностью до 109 сек. ИАГ составил 33,9 (рис. 4б). Храп регистрировался в положении лёжа на спине по времени не более 1% времени исследования. Нарушения дыхания сопровождались эпизодами десатурации от минимальных до значительных: минимальное значение сатурации (насыщения крови кислородом) составило 61%, средний показатель сатурации 93,4% (норма 94-98%). Во втором стандартном отведении ЭКГ регистрировались частые наджелудочковые экстрасистолы (групповые, парные), редкие желудочковые экстрасистолы. Зарегистрировано 3 коротких пароксизма наджелудочковой тахикардии продолжительностью до 4 сек.

а

|

Sleep Summary |

||

|

Apnea/Hypopnea |

||

|

Index Time: |

366,0 minutes |

|

|

Apnea + Hypopnea (A+H): |

2:7 |

33,9 / h |

|

Supine A+H: |

_ 8 6 |

33,3/ h |

|

Non-Supine A+H: |

2i |

44,7/ h |

|

Position |

||

|

Supine Time: |

335,1 minutes |

91,6 % |

|

Non-Supine Time: |

28,2 minutes |

7,7 % |

|

Upright Time: |

0,4 minutes |

0,1 % |

|

Movement Time: |

2,5 minutes |

0,7 % |

|

Oxygen Saturation |

||

|

Average Oxygen Saturation: |

93 4 % |

|

|

Oxygen Desaturation Events (OD): |

39,0 / h |

|

|

Snoring |

||

|

Snore Time: |

0,9 minutes |

0.2 : : |

|

Number of Snoring Episodes: |

6 |

|

|

Plethysmogram |

||

|

Autonomic Arousal |

0 |

0,0 / h |

б

Рис. 4. Результаты кардиореспираторного мониторинга с использованием диагностического оборудования Embla ResMed (Австралия), проведенного мужчине, 69 лет, с ночными комплексными фокальными приступами с вторичной генерализацией и ночной артериальной гипертензией (август 2014 г.): а) паттерн кардиореспираторного мониторинга; б) отчет по кардиореспира-торному мониторингу (объяснения в тексте)

После проведения повторной разъяснительной беседы невролога-эпилептолога с пациентом и его супругой, разъяснения риска жизнеугрожающих острых сердечно-сосудистых и цереброваскулярных событий, риска внезапной смерти во время сна, пациент впервые обратился на консультацию к сомнологу НЦ ЦК. При проведении анкетирования пациента оценка дневной сонливости по шкале Эпворта составила 9 баллов [10]. Пациенту рекомендована СИПАП-терапия.

В августе-сентябре 2014 г. проведена комплексная клинико-лабораторная диагностика с участием невролога-эпилептолога, сомнолога, иммунолога, оториноларинголога, нейрорадиолога, терапевта, уточнён основной, фоновый и сопутствующий клинический диагнозы. Основной диагноз : G40.2 Симптоматическая (параин-фекционная) фокальная (височно-долевая) эпилепсия с комплексными фокальными соматомо-торными (адверсивными и версивными) приступами с вторичной генерализацией во время ночного сна с серийным течением, с дневными комплексными фокальными психомоторными приступами сна с ручными и амбулаторными автоматизмами, срыв фармакоиндуцированной ремиссии на фоне монотерапии АЭП (депакин-хроно 1000 мг/сут). G47.3 Синдром обструктивного апноэ/гипопноэ сна тяжелой степени. Осложненное течение: гипоксически-ишемические комплексные фокальные психомоторные и психосенсорные эпилептические приступы с автоматизмами во время дневного и ночного сна; нарушение сердечного ритма по типу наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии, наджелудочковой тахикардии; артериальная гипертензия (суточный профиль «night peaker»). Рон-хопатия, позиционно зависимая.

Фоновая патология: G05.1* Хронический риногенный параинфекционный лимбический энцефалит с преимущественным поражением медиобазальных отделов слева, осложненный мезиальным темпоральным склерозом слева. Демиелинизирующая невропатия зрительных нервов, начальные явления. Хроническая пара-инфекционная невропатия 1 ветви тройничного нерва слева. Хронический двухсторонний гиперпластический гаймороэтмоидофронтосфе-ноидит. Искривление перегородки носа. Хроническая герпесвирусная микст-инфекция (ВЭБ-инфекция высокой степени активности, ВПГ-инфекция высокой степени активности, ЦМВ умеренной степени активности). Вторичный иммунодефицит с инфекционным синдромом и нарушением формирования специфического противовирусного ответа, с гипофункцией гуморального и фагоцитарного звеньев иммунитета, с дисбалансом на уровне Т-клеточного звена иммунитета.

Сопутствующий диагноз: Гипертоническая болезнь 3 стадии, 2 степени, риск 4 (профиль night peaker). Нарушение сердечного ритма по типу желудочковой и суправентрикулярной экстрасистолии. Группа риска СВС. Гипертоническая дисциркуляторная энцефалопатия 2 стадии, с признаками гипертонической лейкоэнцефалопатии белого вещества лобных и теменных долей (лакунарный статус), с одиночной лакунарной ликворной кистой в области таламуса, начальными признаками нейродегенерации подкорковых ядер (преимущественно на уровне бледных шаров), смешанная неокклюзионная заместительная гидроцефалия умеренной степени. Врожденная аномалия развития венозных сосудов головного мозга: сосудистая мальформация (по типу венозной ангиомы) в правой височной доле; вариант развития вен и синусов головного мозга в виде анастомоза между синусовым стоком и луковицей правой яремной вены. Хроническая цереброспинальная венозная недостаточность с затруднением оттока по поперечному, сигмовидному синусам слева и внут- ренней яремной вене слева. Недостаточность диафрагмы турецкого седла с дислокацией гипофиза с расширением супраселлярной цистерны и пролабированием ее в полость турецкого седла, формирующееся «пустое» турецкое седло без эндокринных нарушений.

Таким образом, срыв фармакоиндуциро-ванной ремиссии симптоматической (параин-фекционной) височно-долевой эпилепсии у наблюдаемого нами пациента был обусловлен ко-морбидным состоянием фоновой патологии – СОАГС тяжелой степени с ночной гипоксемией, нарушением сердечного ритма и ночной артериальной гипертензией, что привело к развитию гипоксически-ишемических комплексных фокальных приступов во время дневного и ночного сна. Для уточнения диагноза и лечения пациента потребовалось участие междисциплинарной команды специалистов, что позволило достичь состояния компенсации основной и фоновой патологии и улучшить качество жизни пациента.

Выводы: диагностика, лечение и прогноз ночных церебральных и сердечно-сосудистых событий у пациентов среднего и пожилого возраста требует взвешенного и междисциплинарного подхода, включая использование современных и высокоинформативных методов лучевой и функциональной диагностики, в том числе ви-део-ЭЭГ-мониторинга сна, СМАД, кардиорес-пираторного мониторинга или ПСГ.

Список литературы Клиническое наблюдение синдрома обструктивного апноэ сна у 69-летнего мужчины с ночной артериальной гипертензией и ночными эпилептическими приступами

- Синдром обструктивного сонного апноэ . -К.: Принт-Экспресс, 2003. 25 с.

- Phillipson, E.A. Control of breathing during sleep/E.A. Phillipson, G. Bowes//Handbook of physiology. 1986. Vol. 2. P. 649-687.

- American Academy of Sleep Medicine Task Force. Sleep-related breathing disorders in adults: recommendations for syndrome definition and measurement techniques in clinical research//Sleep. 1999. Vol. 22. P. 667-689.

- Ерошина, В.А. Диагностика и лечение харапа и синдрома обструктивного апноэ сна//В.А Ерошина., Р.В. Бузунов. -М.: У-Фактория, 2003. 48 с.

- Dursunoğlu, D. Cardiovascular diseases in obstructive sleep apnea/D. Dursunoğlu, N. Dursunoğlu//Tuberk Toraks. 2006. Vol. 54, № 4. P. 382-396.

- Gami, A.S. Day-night pattern of sudden death in obstructive sleep apnea/A.S. Gami, D.E. Howard, E.J. Olson, V.K. Somers//N. Engl. J. Med. 2005. Vol. 352, № 12. P. 1206-1214.

- Alonso-Fernández, A. Cardiac rhythm disturbances and ST-segment depression episodes in patients with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome and its mechanisms/A. Alonso-Fernández, F. García-Río, M.A. Racionero et al.//CHEST. 2005. Vol. 127, № 1. P. 15-22.

- Кантимирова, Е.А. Современные подходы к диагностике синдрома апноэ-гипопноэ сна/Е.А. Кантимирова, О.В. Алексеева, Н.А. Шнайдер, М.М. Петрова//Вестник клинической больницы №51. 2014. Т. 5, №3(1). С. 37-41.

- Шульмин, А.В. Дифференциальная диагностика синдрома обструктивного апноэ сна с криптогенной эпилепсией, качество жизни/А.В. Шульмин, Н.А. Шнайдер, А.В. Садыкова, Г.Я. Мельников//Сибирское медицинское обозрение. 2008. № 1. С. 75-78.

- Шнайдер, Н.А. Нарколепсия в общей врачебной практике//Справочник врача общей практики. 2014. № 12. С. 32-41.