Клиническое течение заболевания у пациентов с ИБС в сочетании с тревожно:депрессивными расстройствами на фоне длительной терапии антидепрессантами

Автор: Репин А.Н., Лебедева Е.В., Сергиенко Т.Н., Счастный Е.Д., Симуткин Г.Г.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2-2 т.25, 2010 года.

Бесплатный доступ

У пациентов кардиологического стационара ишемическая болезнь сердца в 43% случаев сочетается с клинически значимыми тревожными и депрессивными расстройствами. У каждого пятого больного выявляются аффективные расстройства (F3). Коморбидность коронарной болезни и тревожно депрессивных расстройств чаще встречается среди женщин, чем среди мужчин (40 против 22%). Женщины с диагностированной ИБС и тревожно-депрессивными расстройствами имеют более высокий уровень холестерина и липопротеидов низкой плотности. На фоне терапии антидепрессантами из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) наряду с редукцией тревожных и депрессивных расстройств было отмечено улучшение клинического течения ишемической болезни сердца по синдромам стенокардии и сердечной недостаточности. При длительном приеме СИОЗС не наблюдалось серьезных побочных эффектов или изменения основных биохимических показателей крови. Предлагаемая схема совместного динамического наблюдения и реабилитации пациентов рабочей группой кардиологов и психиатров в рамках биопсихосоциальной модели расстройств является эффективной. Она может широко использоваться в кардиологии, особенно в амбулаторных условиях.

Тревожно-депрессивные расстройства, аффективные расстройства, болезни коронарной ар терии, сиозс

Короткий адрес: https://sciup.org/14920235

IDR: 14920235 | УДК: 616.895.4:616

Текст научной статьи Клиническое течение заболевания у пациентов с ИБС в сочетании с тревожно:депрессивными расстройствами на фоне длительной терапии антидепрессантами

Наиболее распространенными среди психических депрессивные расстройства (ТДР) встречаются чаще, чем заболеваний у взрослых являются депрессивные и тре- в среднем в популяции (20–40% против 2,5–10%) [1]. Деп-вожные расстройства. Данные эпидемиологических ис- рессия является фактором риска развития ишемической следований показывают, что у больных сердечно-сосу- болезни сердца (ИБС). Она связана с заболеваниями сер-дистыми заболеваниями (ССЗ) депрессия и тревожно– дечно-сосудистой системы двумя механизмами: патофи- зиологическим и поведенческим. Патофизиологический механизм реализуется через активацию гипоталамо-ги-пофизарной и симпато-адреналовой систем, подавление активности серотонинергической системы, активацию цитокинов, простагландинов, активацию тромбоцитов. Поведенческий механизм определяет гиподинамию, социальную изоляцию, переедание и несоблюдение диеты, курение, алкоголизацию, некомплаентность. Воздействия вмешательств при проведении реабилитации пациентов с ишемической болезнью сердца и сочетанными депрессивными расстройствами носят биопсихосоциальную направленность и касаются каждого из этих механизмов.

У пациентов после инфаркта миокарда (ИМ) прием антидепрессантов СИОЗС достоверно снижает риск повторного ИМ, риск общей смертности и смертности от повторного ИМ в сравнении с пациентами, не получавшими антидепрессанты [относительный риск (ОР) – 0,57; 95% ДИ, 0,38–0,84; OP – 0,59; 95% ДИ, 0,37–0,96; OP – 0,53; 95% ДИ, 0,32–0,90 соответственно] [1].

В 2002 г. были опубликованы результаты двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемо-го многоцентрового международного 6-месячного исследования SADHART [2]. Оно направлено на изучение эффективности, безопасности и прогноза лечения сертралином пациентов, перенесших инфаркт миокарда (74%) или страдающих нестабильной ИБС (24%), с коморбид-ным депрессивным расстройством. В исследование были включены 376 больных (средний возраст 57 лет), которые были рандомизированы в две группы: сертралина или плацебо. Сертралин назначали в суточной дозе от 50 до 200 мг в зависимости от состояния пациента. Частота ответа на терапию сертралином по сравнению с плацебо составила 67 и 53%, p=0,01. Он оказался более эффективен при повторных эпизодах депрессии (72 и 51%; p=0,003) и тяжелой депрессии (78 и 45%; p=0,001 соответственно). Установлен благоприятный кардиальный профиль препарата, отсутствие нежелательных лекарственных взаимодействий с кардиологическими средствами (за время наблюдения каждый больной ИБС принимал около 11 препаратов). При приеме сертралина отмечалось достоверно меньшее количество сердечно-сосудистых осложнений и примерно 20%-ное снижение совокупного кардиоваскулярного риска у больных ИБС с рекуррентной депрессией. Сертралин был сопоставим с плацебо по влиянию на фракцию выброса левого желудочка, увеличение интервала QT более 450 мс и обнаружил тенденцию (p<0,1) к различию по частоте побочных эффектов (14,5 и 22,4% соответственно) [3].

В другом исследовании показано, что у пациентов с депрессией прием сертралина в течение 6 месяцев после ИМ достоверно сокращает частоту любых острых коронарных катастроф [4]. Недавно был проведен систематизированный обзор РКИ с целью выявления сердечных побочных эффектов (СПЭ) антидепрессантов у пациентов групп риска. Постинсультные и кардиологические пациенты имели наибольший риск СПЭ. К серьезным СПЭ относили смерть вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, а также сердечную недостаточность, инсульт, острую недостаточность мозгового кровообращения (ОНМК) и ИМ; а к менее серьезным – сердцебиение, боль в груди, приступ ИБС, аритмию, гипертензию, обморок. Авторы не выявили различий между СИОЗС и плацебо по частоте серьезных и обычных побочных эффектов (ОР 0,69; 95% ДИ, 0,39–1,21; ОР 1,18; 95% ДИ, 0,90–1,57 соответственно). При этом у СИОЗС было достоверно меньше тяжелых СПЭ по сравнению с ТЦА (ОР 0,46; 95% ДИ, 0,24–0,86, P =0,02) [5].

СИОЗС в сравнении с три- и гетероциклическими и антидепрессантами двойного действия достоверно реже вызывают тяжелые побочные эффекты, а их анорекси-генная и антитромбоцитарная активность обеспечивает их защитный эффект по отношению к сердечно-сосудистым заболеваниям, поэтому СИОЗС рекомендованы в кардиологии и общей медицинской сети. Антидепрессанты могут влиять на динамику тревожно-депрессивных проявлений и симптомов ИБС через патофизиологическое воздействие (снижение активности гипоталамо-ги-пофизарной системы, симпато-адреналовой системы, активацию серотонинергической системы, подавление тромбоцитарной активности), а также через влияние на поведенческие механизмы (анорексигенный эффект, повышение двигательной активности, расширение социальных контактов и планов на будущее, увеличение ком-плайентности). Многими исследователями продолжается поиск патогенетических механизмов, объединяющих депрессию и коронарную болезнь, изучаются принципы построения, подходы к оценке и эффективность реабилитационных программ для пациентов с этими заболеваниями. Приведенные данные свидетельствуют о необходимости междисциплинарного подхода к организации изучения проблемы, реализации комплексных реабилитационных программ для пациентов, страдающих ИБС и психическими расстройствами [6].

Цель исследования: оценить особенности клиники и течения ИБС у пациентов с тревожными и депрессивными расстройствами на фоне терапии антидепрессантами для разработки дифференцированных программ реабилитации.

Материал и методы

В отделении реабилитации больных НИИ кардиологии СО РАМН обследованы пациенты с хронической ИБС (n=760): из них 73% мужчин (n=555) и 27% женщин (n=205). Средний возраст женщин – 64,1±9,9 лет, мужчин – 57,5±9,9 лет (р=0,0000001).

Обследование и ведение больных проводилось комплексно рабочей группой кардиологов и психиатров (модель биопсихосоциальной реабилитации). Под биопси-хосоциальной реабилитацией нами понимается система вмешательств, направленных на устранение болезненных проявлений (боли, одышки, отеков, подавленности или тревоги и пр.) и восстановление нарушенного вследствие заболевания психосоциального функционирования. Подразумевается, что люди, страдающие хроническими заболеваниями, переживают свою болезнь не только как боль или нарушение функций тела. Они воспринимают болезнь сердца как состояние, угрожающее жизни. Сердечно-сосудистые заболевания связываются ими с ограничениями во всех основных сферах общественной жиз- ни. При работе в междисциплинарной команде нами использовались следующие методы: консультирование, совместное наблюдение и ведение, психотерапевтическая и психиатрическая помощь, подготовка пациентов к инвазивным вмешательствам, амбулаторное наблюдение больных, а также взаимное обучение врачей-кардиологов и психиатров.

С целью оценки динамики соматического и психического состояния из общего количества больных отобрана группа пациентов (n=31), которые длительно принимали назначенное им лечение антидепрессантами из группы СИОЗС. Спустя 1 год от начала наблюдения эти пациенты с хронической ИБС и депрессивными расстройствами были повторно осмотрены психиатром и кардиологом, оценено соматическое и психическое состояние пациентов, проведены повторные исследования.

Критерии включения пациентов в исследование:

-

1. Согласие пациента на исследование.

-

2. Возраст 40–70 лет.

-

3. ИБС (стабильная стенокардия II–III ФК, перенесенный ИМ, хроническая сердечная недостаточность), диагностированная в соответствии с Национальными рекомендациями (2007).

-

4. Выявленные аффективные расстройства (рубрика F3).

Критерии исключения:

-

1. Отказ пациента

-

2. Умеренная и тяжелая деменция [0–19 баллов по миниисследованию когнитивного состояния (MMSE)].

-

3. Другие тяжелые органические заболевания головного мозга с выраженными когнитивными нарушениями (энцефалиты, менингиты, последствия ЧМТ, и др.).

-

4. Психические заболевания (шизофрения, алкогольная зависимость в период употребления и пр.).

-

5. Острый инфаркт миокарда или нестабильная стенокардия.

-

6. Пароксизмальные нарушения ритма.

-

7. Хроническая почечная и/или печеночная недостаточность.

Все пациенты проходили общеклиническое и лабораторное обследование, ЭхоКГ, тест шестиминутной ходьбы (ТШХ), велоэргометрию (ВЭМ) с определением толерантности к физической нагрузке (ТФН), скрининг госпитальной шкалой тревоги и депрессии (HADS), шкалой самооценки социального функционирования. При выявлении повышенного уровня тревоги и депрессии пациенты заполняли шкалы самооценки депрессии Бека и тревоги Шихана.

При наличии симптомов психических расстройств по данным самоопросников и при информированном согласии пациента проводилась консультация психиатра с целью уточнения диагноза и выбора способа коррекции выявленных расстройств. При диагностике расстройств тревожно-депрессивного спектра и согласии пациентов на терапию их психическое состояние оценивалось с помощью стандартизированных инструментов: шкалы депрессии Монтгомери–Асберга (MADRS), тревоги Гамильтона (HARS) шкалы глобального клинического впечатления (CGI) шкалы оценки побочных эффектов (UКU).

Для лечения депрессивных расстройств психиатром назначались препараты из группы СИОЗС. Предпочтительной была монотерапия. Пациентам также предлагались сеансы краткосрочной психотерапии с использованием гуманистического, когнитивно-поведенческого, рационального подходов.

Всем больным проводилась общепринятая консервативная терапия стенокардии и ХСН, обучение в Школах больных ИБС, дозированные физические тренировки. Далее пациенты ориентировались на санаторный и амбулаторный этапы реабилитации. В динамике, спустя 1 год от начала наблюдения, эти пациенты с депрессивными расстройствами были повторно осмотрены психиатром и кардиологом, оценено соматическое и психическое состояние пациентов, проведены повторные исследования.

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета программ Statistica-8,0. Для оценки параметрических данных использовался Т-кри-терий для зависимых и независимых групп; альтернативно Т-критерию, при отсутствии нормального распределения признаков, использовался критерий Манна–Уитни и критерий Вилкоксона, хи-квадрат – для оценки частот.

Результаты

Всего психиатром было осмотрено 418 человек. У пациентов с ИБС тревога выявлялась в 49,6% случаев, а депрессия – в 41,6% (по шкале HADS). Средний балл по шкале социальной адаптации 34,9±7,2 (затрудненная адаптация). Нарушение адаптации выявлялось в деятельности, связанной с работой на дому, семейных отношениях, общении с другими людьми, в трудности распоряжаться своими доходами, в интересах и проведении свободного времени, отсутствии вовлеченности в общественную жизнь.

У 75% пациентов, имеющих по данным самоопрос-ников симптомы депрессии и тревоги, диагноз был подтвержден клинически. Частота встречаемости ТДР у стационарной группы пациентов с ИБС составила 42,6% (n=327). «Большая депрессия» выявлена в 23% случаев. В 42% состояние пациентов было квалифицировано в рамках диагностических рубрик невротических и связанных со стрессом расстройств, в 31% случаев – в рамках аффективных расстройств, в 2% случаев имелась четко просматриваемая связь ТДР с органическим поражением мозга сосудистого генеза, и состояние было расценено как органические тревожные и аффективные расстройства.

По шкале глобального клинического впечатления (CGI) преобладали пациенты с умеренно выраженными психическими нарушениями (50%), психическое состояние 25% пациентов было оценено как легкое, а 16,7% – как тяжелое. Соотношение мужчин и женщин составило 8:5. У женщин выявлено значимо больше тревожно-депрессивных расстройств, чем у мужчин: 40% против 22% (р<0,05). Выраженность ТДР достоверно более высокая у женщин, чем у мужчин: уровень тревоги по шкале HADS составил 9,3±4,1 и 6,9±3,6 баллов соответственно

(р=0,00005), а депрессии – 8,4±3,4 и 6,6±3,2 баллов (р=0,00009). У женщин обнаружены более высокие показатели общего холестерина, чем у мужчин: 6,4±1,28 и 5,4±1,3 ммоль/л соответственно (р=0,0000013) и уровень липопротеидов низкой плотности: 4,4±1,11 и 3,4±1,1 ммоль/л соответственно (р=0,0007).

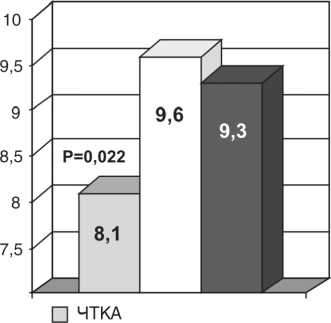

Выраженность депрессивных симптомов по шкале HADS была существенно ниже (р=0,022) также у пациентов с чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластикой (ЧТКА) в сравнении с группой пациентов, перенесших АКШ (в анамнезе), а также с группой пациентов, получающих консервативное лечение (рис. 1).

Для динамического исследования течения ИБС и ТДР были отобраны пациенты с наиболее высоким уровнем комплайентности, принимавшие антидепрессанты от 2 месяцев до 1 года (n=31). Ответ на антидепрессивную терапию был отмечен у них через 1 месяц после начала лечения. Соотношение мужчин и женщин – 2:1. Средний возраст больных – 56,1±9,5 лет.

На фоне длительной антидепрессивной терапии не было отмечено значимых изменений показателей билирубина, печеночных ферментов, глюкозы, общего холестерина, триглицеридов, уровней калия, натрия в сыворотке крови.

На втором месяце комплексной терапии в рамках био-психосоциальной реабилитации отмечено значимое улучшение клинического течения ИБС: пациенты сообщали об уменьшении частоты и выраженности приступов стенокардии, уменьшении симптомов сердечной недостаточности, аритмий, стабилизацию артериального давления.

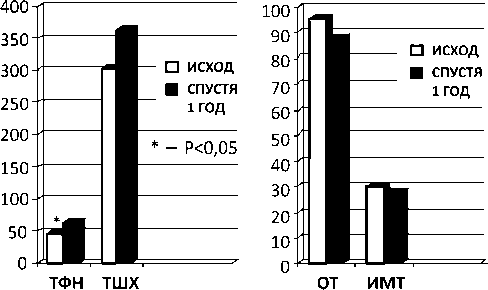

Субъективное улучшение было подтверждено кардиологами при проведении контрольного обследования через 12 месяцев наблюдения: пациенты, получавшие антидепрессивную терапию, показали увеличение толерантности к физической нагрузке по данным велоэрго-метрии (с 45,9±37,5 до 62,5±53,0 вт.; p<0,05) и теста 6-

ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА

□ АКШ

□ без вмешательства

Рис. 1. Выраженность депрессивных симптомов по шкале HADS у пациентов с разными видами терапии ИБС минутной ходьбы (с 303,8±100,7 до 363,3±100,9 м; р=0,06). Описанные динамические изменения обнаружили минимальную статистическую значимость, вероятно, это связано с небольшой группой обследованных повторно, которым удалось провести исследование толерантности к физической нагрузке. Такую же позитивную тенденцию имели показатели ИМТ (с 30,2±4,8 до 27,5±4,4) и окружности талии (с 94,8±8,6 до 87,5±4,9 см; р=0,07) (рис. 2).

При этом изменения уровня общего холестерина и триглицеридов не было отмечено, что, вероятно, было связано с отказом от приема препаратов из группы статинов.

Необходимо отметить, что данная положительная динамика течения ИБС и улучшение психического состояния являются результатом комплексной реабилитации. Уменьшение проявлений соматического страдания и нормализация настроения связаны как с проводимой «базисной» терапией коронарной болезни (бета-блокаторы, иАПФ, аспирин), так и с действием антидепрессантов и психотерапией. Мы предполагаем, что действие указанных факторов было совместным, так как редукция ТДР стимулировала больных к соблюдению режима, рекомендаций врача и аккуратному и регулярному приему лекарств.

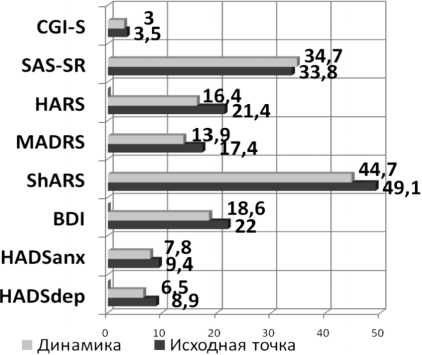

По госпитальной шкале депрессии и тревоги уровень депрессии достоверно снизился с 8,9 до 6,5 баллов (p=0,023), подобная картина получена по шкале самооценки депрессии Бека (22 до 18,6 баллов, p=0,014) и шкале депрессии Монтгомери–Асберга (с 17,4 до 13,9 баллов, p=0,011). По другим шкалам достоверных данных не получено, однако имеется тенденция к уменьшению выраженности депрессии и тревоги и улучшению социальной адаптации (рис. 3).

В клинической картине отмечалась положительная динамика психического состояния. Снижались психологические симптомы депрессии (улучшалось настроение, появлялось оптимистичное видение будущего). Отмечалось уменьшение страха смерти, уменьшение степени выраженности и продолжительности ангинозных приступов, снижение сердцебиения, головных болей и болей в спине (со слов пациентов и по данным шкал, показатели которых имели тенденцию к достоверности, p<0,06).

Рис. 2. Динамика толерантности к физической нагрузке и приверженности диете

Рис. 3. Динамика психического состояния в исходной точке и спустя 1 год

Рис. 4. Причины отказа от антидепрессивной терапии у пациентов с ИБС и аффективными расстройствами

Пациенты описывали увеличение активности, работоспособности и переносимости физических нагрузок, уменьшение усталости («быстрее стал все делать», «я столько дел переделал», «наконец построил забор», «закончил вялотекущий ремонт»). Интересным оказалось увеличение социальных контактов («я встретился с одноклассниками, которых не видел много лет»), появление новой деятельности [«занялся пчеловодством, …у пчел такие глаза», «сам вырастил овощи», занялась домашними цветами, «открыл бизнес (продаю аквариумных рыбок)», вступил в партию, участвовал в проведении выборов в местное самоуправление и т.д.]. На фоне терапии отмечается улучшение способности пациентов различать ангинозную и неангинозную боли, а также изменение отношения к сердечной боли («Я научился жить с этой болью»).

Средний показатель эффективности терапии по CGI составил 6,8±4,4, что означает умеренное улучшение с выраженностью побочных эффектов с незначительным влиянием на деятельность больного.

Из побочных эффектов, не нарушающих повседневное функционирование, следует отметить: тошноту – 12,9%, сонливость – 9,6%, они были слабо выражены и прекращались на второй неделе лечения. Некоторые из выявленных побочных эффектов привели к отказу от лечения: боли в животе – 3,2%, усиление болей за грудиной – 6,4% (связь с приемом антидепрессанта неоднозначна, т.к. это могло быть проявлением коронарной болезни или побочным эффектом других принимаемых пациентами препаратов). Задержка эякуляции наблюдалась у 4 пациентов и носила дозозависимый эффект. Усиления суицидального поведения на фоне терапии не отмечалось. У 97% пациентов с хронической ИБС при терапии ТДР не замечено ухудшения показателей сердечнососудистой системы.

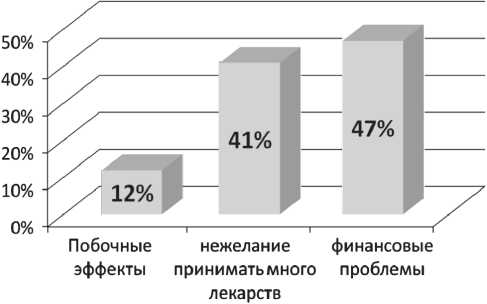

Причиной отказа от терапии чаще всего являлись финансовые проблемы и нежелание принимать много лекарств (рис. 4).

Таким образом, клинически значимые тревожно-депрессивные расстройства выявляются у каждого 2–3 пациента с хронической ИБС, каждый пятый нуждается в длительной антидепрессивной терапии. Сочетание ИБС и аффективных расстройств чаще встречается у женщин. Они имеют более высокий уровень холестерина и липопротеидов низкой плотности.

Антидепрессивная терапия СИОЗС приводит к редукции аффективной симптоматики и может оказывать влияние на течение ИБС при проведении комплексной терапии коронарной болезни (отмечается субъективное увеличение толерантности к физической нагрузке, что также подтверждается результатами ВЭМ; увеличивается степень приверженность диете со снижением ИМТ и окружности талии). При длительном приеме антидепрессантов не отмечено серьезных побочных эффектов или изменения основных биохимических показателей крови.

Несмотря на хорошую степень терапевтических отношений и уровень доверия врачам, приверженность терапии у пациентов с хронической ИБС и аффективными расстройствами остается низкой. Это касается не только приема антидепрессантов, но и соматотропных препаратов. В отношении антидепрессантов ситуация осложняется субъективным улучшением самочувствия спустя месяц после начала приема и «традицией принимать лечение курсами», что приводит к преждевременной отмене препарата и возвращению прежней симптоматики с риском развития резистентности состояния к терапии.

Для увеличения комплайентности следует проводить образование пациентов по механизмам развития ИБС, влиянию назначаемых препаратов на конкретный патофизиологический механизм с акцентом на длительность приема. Следует рассматривать вопрос о снижении количества назначаемых на пролонгированный прием препаратов за счет представителей с продолжительным периодом полувыведения, комбинированных средств, препаратов, имеющих хорошую переносимость и «выгодные» в каждом конкретном случае побочные эффекты.

Наиболее эффективным вариантом оказания помощи пациентам с коморбидными психическими и соматическими расстройствами является работа междисциплинарной команды и разработка комплексных реабилитационных программ в рамках био-психосоциальной модели.

Выводы

-

1. Хроническая ИБС у стационарных больных в 43% случаев сочетается с клинически выраженными тревожно-депрессивными расстройствами.

-

2. ИБС сочетается с тревожно-депрессивными расстройствами чаще у женщин, чем у мужчин (40 vs 22%). Женщины, страдающие ИБС и тревожно-депрессивными расстройствами, имеют более высокий уровень холестерина и липопротеидов низкой плотности, что предполагает менее благоприятное течение ИБС.

-

3. На фоне проводимой терапии антидепрессантами отмечено существенное улучшение клинического течения ИБС по синдромам стенокардии и сердечной недостаточности, редукция тревожно-депрессивной симптоматики.

-

4. На протяжении года наблюдения не отмечено серьезных побочных эффектов терапии антидепрессантами СИОЗС у больных ИБС, наиболее частыми причинами отказа от лечения были субъективные (стоимость лекарств или нежелание принимать много препаратов).

-

5. Предлагаемая схема совместного динамического наблюдения больных рабочей группой кардиологов и психиатров в рамках биопсихосоциальной модели ре-

- абилитации является эффективной и применимой для широкого использования в кардиологии.

Список литературы Клиническое течение заболевания у пациентов с ИБС в сочетании с тревожно:депрессивными расстройствами на фоне длительной терапии антидепрессантами

- Taylor C.B., Youngblood M.E., Catellier D. et al. Effects of antidepressant medication on morbidity and mortality in depressed patients after myocardial infarction. ENRICHD trial//Arch. Gen. Psychiatry. -2005. -Vol. 62. -Р. 792-798.

- Glassman A.H., O'Connor C.M., Califf R.M. et al. Sertraline treatment of major depression in patients with acute MI or unstable angina [SADHART]//J.A.M.A. -2002. -Vol. 288. -Р. 701-709.

- Mohapatra P.K. et al. Effectiveness of sertraline in treatment of depression in a consecutive sample of patients with acute myocardial infarction: six month prospective study on outcome//Clin. Pract. Epidemol. Ment. Health. -2005. -Vol. 9 (1). -Р. 26.

- Swenson J.R., Doucette S., Fergusson D. Adverse cardiovascular events in antidepressant trials involving high risk patients: a systematic review of randomized trials//Can. J. Psychiatry. -2006. -Vol. 51 (14). -Р. 923-929.

- Bankier B., Januzzi J.L., Littman A.B. The high prevalence of multiple psychiatric disorders in stable outpatients with coronary heart disease//Psychosomatic Medicine. -2004. -Vol. 66. -Р. 645-650.

- Лебедева Е.В. Клиническая типология и терапия депрессивных расстройств у пациентов, перенесших инфаркт миокарда: дис. … канд. мед. наук. -Томск. -2001. -С. 54-140.