Клинико-гемодинамическая характеристика больных гипертонической болезнью c различными суточными биоритмами

Автор: Цибульская Н.Ю., Поликарпов Л.С., Петрова М.М.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 т.27, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: изучить клинико-гемодинамические характеристики больных гипертонической болезнью (ГБ) в зависимости от типа суточного биоритма и профиля АД. В исследовании участвовало 158 больных (58 женщин и 106 мужчин, средний возраст - 41,5 [34-51] года) с впервые выявленной или не леченой гипертонической болезнью с различной стадией, степенью выраженности заболевания, риском развития сердечно-сосудистых осложнений. У всех пациентов определяли суточный биоритм при помощи международного опросника Хорна- Остберга (1976 г.), теста "сова-жаворонок" А.А. Путилова (1997); проводили суточное мониторирование артериального давления. В ходе исследования больных ГБ в зависимости от суточного биоритма выявлены особенности клинико#гемодинамических проявлений заболевания. Наличие особенностей проявления гипертонической болезни в зависимости от типа суточного биоритма предполагает разные подходы в превентивной антигипертензивной хронотерапии.

Суточный биоритм, утренний биоритм, вечерний биоритм, промежуточный биоритм, гипертоническая болезнь

Короткий адрес: https://sciup.org/14919775

IDR: 14919775 | УДК: 616.1

Текст научной статьи Клинико-гемодинамическая характеристика больных гипертонической болезнью c различными суточными биоритмами

Результаты многочисленных рандомизированных плацебоконтролируемых исследований, в которых изучалась польза снижения артериального давления (АД), однозначно доказали, что антигипертензивная терапия приводит к значительному снижению сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Мета-анализ (BPLTT) 22000 больных эссенциальной гипертонической болезнью (ГБ) показал пользу более жесткого контроля АД для снижения риска инсульта и основных неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов [6].

Распространенность артериальной гипертонии (АГ) в РФ составляет 39,5%. Из этого числа 59,4% больных АГ принимают антигипертензивные препараты, но лишь 21,5% лечится эффективно [7]. И в большинстве исследований, выполненных за последние годы, показано, что, несмотря на широкое использование многокомпонентных схем антигипертензивной терапии, целевые цифры АД были достигнуты максимум у 60–70% больных [13].

В свете сказанного все более широкое применение получает хронотерапевтический подход в лечении ГБ. При хронотерапии препарат назначается в разных дозах на протяжении суток в зависимости от фаз биоритмов, чувствительности к нему. Такой подход позволяет создать более благоприятные условия для действия лекарств, оптимизировать терапию, улучшить ее переносимость и безопасность. Научные исследования в данной области медицины убедительно доказывают, что хронотерапия ГБ антагонистами кальция, ингибиторами анги-отензинпревращающего фермента (ИАПФ), бетаадреноб-локаторами (β-АБ), препаратами центрального действия, диуретиками и другими средствами, в том числе, пролонгированного 24-часового действия, позволяет добиться стабильного клинического эффекта в более ранние сроки при меньших дозах препаратов и лучшей переносимости, чем при их традиционном назначении, без учета суточного ритма АД [1, 3]. Однако остаются не до конца изученными суточные биоритмы АД. Зарубежными коллегами, в частности R.C. Hermida и соавт., проведен ряд исследований по изучению влияния времени назначения гипотензивного препарата на эффективность терапии. В ряде клинических ситуаций обнаружен больший терапевтический эффект препарата при его вечернем приеме, однако нет четких критериев выбора времени назначения препарата [9, 10, 11]. В нашей стране давно и серьезно хроноструктурой суточной гемодинамики у больных ГБ и хронотерапией ГБ занимаются Р.М. Заславская и коллеги. В своих работах они используют превентивные методы антигипертензивной хронотерапии ГБ, учитывают хроночувствительность к антигипертензивному препарату, но все методики основаны на результатах суточного мониторирования АД (СМАД) [1, 2]. В литературе встречаются единичные работы по изучению взаимосвязи хронотипа человека и суточного биоритма АД, но объектом изучения выступали практически здоровые молодые люди [15]. Таким образом, изучение особенностей ГБ в разных группах пациентов с целью разработки эффективных схем антигипертензивной терапии остается актуальной задачей кардиологии.

Цель исследования: изучить клинико-гемодинамические характеристики больных ГБ в зависимости от типа суточного биоритма и профиля АД.

Материал и методы

В исследовании участвовало 158 больных – 58 женщин и 106 мужчин в возрасте 19–59 лет (средний возраст 41,5 [34; 51] года), самостоятельно обратившихся на прием к участковому врачу с впервые выявленной или не леченой ГБ. Отбирали больных ГБ с различной стадией и степенью тяжести заболевания, риском развития сердечно-сосудистых осложнений, при отсутствии сопутствующей тяжелой соматической патологии (выраженной сердечной недостаточности, бронхиальной астмы тяжелой степени и т.п.), требующей приема постоянной лекарственной терапии. Критериями исключения также служили наличие беременности, сахарного диабета, климактерического периода, психических заболеваний.

Методы обследования включали клинический осмотр, суточное мониторирование артериального давления (СМАД) аппаратом МДП-НС-02, регистрацию электрокардиограммы и ультразвуковое исследование сердца по стандартной методике. Биохимическими методами в сыворотке крови исследовали следующие показатели: уровень общего холестерина и липидный спектр, мочевину, креатинин, сахар. Методом СМАД оценивали средние показатели систолического АД (САД), среднего АД (АДср), диастолического АД (ДАД), частоты сердечных сокраще- ний (ЧСС), двойного произведения (ДП), скорости утреннего подъема САД (ССУПСАД) и ДАД (ССУПДАД), скоростной индекс САД и ДАД, индексы утренних часов САД (ИУЧСАД) и ДАД (ИУЧДАД), среднедневное и средненочное САД и ДАД, вариабельность САД и ДАД за дневные и ночные часы, гипертонический индекс времени САД и ДАД за дневные и ночные часы (ГИВСАД-день, ГИВСАД-ночь и ГИВДАД-день, ГИВДАД-ночь), гипертони- ческий нормированный индекс площади САД и ДАД за дневные и ночные часы (ГИПНСАД-день, ГИПНСАД-ночь и ГИПНДАД-день, ГИПНДАД-ночь), степень ночного снижения САД и ДАД; максимальные показатели САД и ДАД днем и ночью.

Биологические ритмы определяли анкетированием международным опросником Хорна–Остберга (1976 г.) [12] и тестом “сова–жаворонок” А.А. Путилова (1997) [4]. По результатам анкетирования, по методике А.А. Путилова выделено 5 типов биоритмов, и всех пациентов соответственно поделили на – крайние хронотипы – (1) утренний и (2) вечерний; (3) промежуточный – дневной; переходные – (4) утренне-дневной и (5) вечерне-дневной. По анкете Хорна–Остберга выделены только 3 хронотипа: промежуточный (аритмик) – совпадает с 3-м типом по А.А. Путилову; “жаворонки” – все утренние типы и “совы” – все вечерние биоритмы по А.А. Путилову.

Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи пакета прикладных программ STATISTICA 6.0 с использованием непараметрических методов анализа. Описание выборки производили с помощью подсчета медианы (Ме) и межквартильного интервала в виде 25 и 75 квартилей [LQ–UQ]. Достоверность различий между показателями независимых выборок оценивали по непараметрическому критерию Манна– Уитни. Сравнение качественных признаков в независимых выборках проводилось с использованием критерия Пирсона ( χ 2) с поправкой Йетса и точного критерия Фишера. За уровень статистической значимости различий принимали p, равный или меньший 0,05.

Результаты

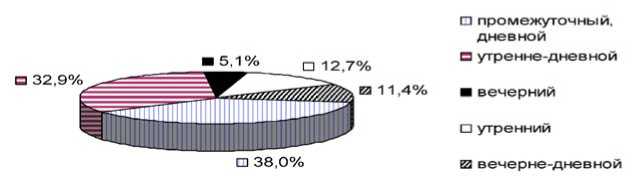

Среди обследованных пациентов наиболее часто диагностировали промежуточный дневной тип (аритмики) биоритма – у 64 человек. Второй по частоте встречаемости биоритм – утренне-дневной (52 человека), третий – утренний тип биоритма выявлен у 20 человек. Примерно столько же составил вечерне-дневной биоритм – 18 человек, наиболее редко регистрируемым типом оказался вечерний тип – 8 человек (рис. 1).

Подобное распределение биоритмов получено нами и по анкете Остберга: аритмиками оказался 81 человек (51,3%), жаворонками – 68 человек (43%), совами – 8 человек (5,1%). При оценке распределения пациентов по степени и стадии ГБ и типам суточных биоритмов различий не найдено (р=0,92–0,96). Чаще всего у больных диагностировали ГБ первой степени, первой стадии, реже – ГБ третьей степени, что обусловлено особенностями

Рис. 1. Частота встречаемости суточных биоритмов у больных ГБ

выборки (впервые выявленная ГБ).

Оценивая результаты СМАД, мы нашли статистически значимые отличия параметров гемодинамики у различных типов биоритмов, наиболее выраженные при ГБ I степени. При анализе действия нагрузки повышенным АД в дневные и ночные часы у больных ГБ I степени с вечерним типом биоритма отмечено, что показатель ГИПНДАД-ночь больше (3,75 [0,75–7,9]), чем ГИПНДАД-день (0,95 [0–2,6]), р=0,038. Статистически значимых различий между значениями ГИПНСАД-день и ГИПНСАД-ночь не установлено (р=0,12), но выявлена тенденция: ночная нагрузка повышенным АД превышала таковую днем – 1,45 (0,35–2,8) и 0,3 (0,05–2,9) соответственно.

У больных ГБ с утренним биоритмом значение ГИПНСАД-день (1,65 [0,8–3,59]) было большим, чем ГИПНСАД-ночь (0,9 [0–5,64]), но не достигало статистической значимости (р=0,2). Нагрузка повышенным ДАД у пациентов с утренним типом биоритмов, напротив, была несколько выше ночью (ГИПНДАД-день – 1,40 [0,3–4,0], ГИПНДАД-ночь – 1,5 [0,6–7,8]), но различие не достигало статистической значимости (р=0,2).

Утренняя динамика АД имела свои особенности в зависимости от типа суточного биоритма. ССУПСАД была значимо выше у лиц с утренним типом биоритма – 4,1 (2,6–5,95) мм рт. ст./ч в сравнении с таковой у пациентов с вечерним типом биоритма – –1,0 (–5,0)–4,1 мм рт. ст./ч (р=0,02). Изменения показателей ССУПДАД имели такую же тенденцию, но с менее выраженными различиями между когортами пациентов с утренним и вечерним типами биоритмов – 3,7 (1,95–5,35) мм рт. ст./ч и 1,7 (3,2–6,0) мм рт. ст./ч соответственно (р=0,12). Скоростной индекс САД у лиц с утренним хронотипом составил 80 (52,8–135) мм рт. ст./ч и был статистически значимо выше, чем таковой у пациентов с вечерним типом биоритма – 30 (21,8–60) мм рт. ст./ч (р=0,007). Нами установлена аналогичная динамика и для скоростного индекса ДАД: его значения у пациентов с утренним типом биоритма (60 [35–165] мм рт. ст./ч) оказались выше, чем у лиц с вечерним типом биоритма (33 [13,6–41,1]) мм рт. ст./ч (р=0,005). Расчетные значения ИУЧСАД ИУЧДАД, в определение которых входят вышеизложенные результаты, также оказались выше у больных ГБ с утренним типом биоритма по значениям САД и ДАД.

При этом уровень ИУЧСАД у утренних типов биоритма составил 302,1 (190,4–436,3) усл. ед., а для ИУЧДАД – 311,1 (175,7–417,9) усл. ед. в сравнении с таковыми у лиц с вечерним типом биоритма (ИУЧСАД ... –139 (–290...–6,4) усл. ед., ИУЧДАД ...–157,8 (–281,7–105,7) усл. ед. (р=0,0003 и р=0,0004 соответственно).

При анализе параметров гемодинамики у больных ГБ по результатам СМАД нами установлено, что явления десинхронизации САД, ДАД, АДср и ЧСС чаще регистрировались при ГБ II и III степени – у 7 человек (из 12 больных) наблюдались проявления десинхроноза. При ГБ I степени десинхроноз наблюдался статистически значимо реже – у 23 (из 98 пациентов) соответственно (р=0,02). В зависимости от стадии ГБ и наличия факторов риска подобной корреляции не обнаружено. Нами также не выявлено зависимости частоты проявлений десинхронизации параметров гемодинамики от типов суточного биоритма.

При помощи хроноанализа СМАД мы изучили 24-часовые акрофазы основных гемодинамических параметров и сосчитали медианы данных показателей (таблица).

Установлено, что 24-часовые акрофазы САД, ДАД, АДср и ЧСС у лиц с вечерним типом биоритма наступают в среднем на 2 ч позже, чем у больных с утренним типом (р<0,001). Различия акрофаз САД, срАД, ДАД, ЧСС между пациентами с дневным и утренним типами биоритмов оказались хотя и меньшими, но статистически значимыми и составили около часа (р<0,05). Больные ГБ с вечерним и промежуточным биоритмами не различались по акрофазам САД и АДср. При этом в этих группах обнаружено различие по акрофазам ДАД и ЧСС. Акрофаза ЧСС и ДАД у лиц с вечерним биоритмом наступала в среднем на 1,5 ч позже, чем у пациентов с промежуточным хронотипом (р<0,05).

Обсуждение

Большинство исследований с использованием анкет для определения типа биоритма “сова–жаворонок” проведено у молодых людей в возрастной категории до 30 лет (студенты) [4, 8, 12]. Однако имеются данные, что распределение биоритмов “сова–жаворонок” в разных возрастных группах различно [14]. При сравнении частоты

Таблица

Акрофазы параметров гемодинамики в зависимости от суточного биоритма (Ме [LQ–UQ])

|

Вечерние биоритмы (1), n=17 |

Промежуточный биоритм (2), n=37 |

Утренние биоритмы (3), n=40 |

р |

|

|

24-часовые акрофазы САД |

16 ч 16 мин |

15 ч 27 мин |

14 ч 22 мин |

1,3 – 0,005 |

|

[15 ч 48 мин – |

[14 ч 18 мин – |

[13 ч 07 мин – |

1,2 – 0,12 |

|

|

17 ч 35 мин] |

17 ч 01 мин] |

15 ч 31 мин] |

2,3 – 0,008 |

|

|

24-часовые акрофазы АДср. |

16 ч 19 мин |

16 ч 10 мин |

14 ч 04 мин |

1,3 – 0,005 |

|

[15 ч 11 мин – |

[14 ч 19 мин – |

[12 ч 58 мин – |

1,2 – 0,07 |

|

|

17 ч 35 мин] |

15 ч 44 мин] |

15 ч 04 мин] |

2,3 – 0,004 |

|

|

24-часовые акрофазы ДАД |

16 ч 21 мин |

14 ч 57 мин |

14 ч 05 мин |

1,3 – 0,002 |

|

[14 ч 36 мин – |

[13 ч 56 мин – |

[13 ч 02 мин – |

1,2 – 0,03 |

|

|

17 ч 27 мин] |

15 ч 40 мин] |

15 ч 03 мин] |

2,3 – 0,02 |

|

|

24-часовые акрофазы ЧСС |

16 ч 35 мин |

14 ч 57 мин |

13 ч 50 мин |

1,3 –0,00005 |

|

[16 ч 14 мин – 17 ч 41 мин] |

[14 ч 13 мин – 16 ч 01 мин] |

[12 ч 56 мин – |

1,2 – 0,01 2,3 – 0,002 |

встречаемости суточных биоритмов с учетом возрастной категории наши результаты совпадают с литературными [14].

По итогам оценки данных, СМАД нами отмечена общая тенденция распределения нагрузки повышенным АД в течение суток в зависимости от суточного биоритма, наиболее выраженная при ГБ I степени. У лиц с вечерним типом биоритма ГИПНСАД-ночь и ГИПНДАД-ночь выше, чем ГИПНСАД-день и ГИПНДАД-день. У больных ГБ с утренним хронотипом, наоборот, нагрузка повышенным САД оказалась днем выше, чем ночью.

Утренняя динамика показателей АД у больных ГБ различается в зависимости от хронотипа. В нашем исследовании амплитудные, скоростные показатели изменения АД в утренние часы у пациентов с утренним типом биоритма были выше в сравнении с вечерним. При этом ИУЧСАДи ИУЧДАД оказались выше у лиц с утренним типом биоритма в сравнении с вечерним. Многоцентровые исследования показали, что большая величина и высокая скорость роста уровня АД в ранние утренние часы являются независимым фактором риска гипертрофии миокарда левого желудочка (ЛЖ). Кроме того, в данных исследованиях обнаружена прямая корреляционная взаимосвязь между величиной, скоростью утреннего подъема АД и индексом массы миокарда ЛЖ [5]. С учетом имеющейся в литературе информации и наших результатов можно предположить, что у гипертоников с утренним типом суточного биоритма выше риск развития гипертрофии ЛЖ, чем у пациентов вечернего типа.

Полученные нами результаты хроноанализа гемодинамики у больных ГБ, в общем, совпадают с данными A. Uusitalo (1988), полученными у здоровых людей: при помощи анкетирования и СМАД у практически здоровых людей исследователь выявил, что акрофаза АД у лиц с вечерним типом наступает в среднем на 3,5 ч позже, чем при утреннем типе биоритма [15].

С учетом установленных нами особенностей течения ГБ в зависимости от типа суточного биоритма можно предположить и разное влияние стандартной антигипертензивной терапии на показатели гемодинамики и, соответственно, разную эффективность проводимого лечения.

Заключение

Частота встречаемости вариаций суточных биоритмов у больных ГБ подобна распределению хронотипов среди здоровых лиц. Больные ГБ, в зависимости от суточного биоритма, имеют клинико-гемодинамические особенности. У пациентов с вечерним хронотипом показатель ГИПНДАД ночью выше, чем днем. Скорость роста уровня АД и его амплитуды у пациентов с утренним биоритмом по утрам выше, чем у лиц с вечерним биоритмом. Хроноструктура САД, ДАД, АДср, ЧСС также имеет свои особенности, характерные для каждого биоритма. Акрофазы основных параметров гемодинамики у лиц с вечерним типом биоритма наступают на 2 ч позже акро-фаз пациентов с утренним хронотипом. А у пациентов с дневным биоритмом их значения занимают промежуточное положение между результатами тех и других. Распо- ложение акрофаз основных гемодинамических параметров в зависимости от типов суточных биоритмов у больных ГБ, подобно таковому у практически здоровых людей.

Наличие установленных нами особенностей проявлений ГБ в зависимости от типа суточного биоритма предполагает разные подходы в превентивной медикаментозной антигипертензивной хронотерапии.

Список литературы Клинико-гемодинамическая характеристика больных гипертонической болезнью c различными суточными биоритмами

- Заславская Р.М., Бунятян Н.Д., Васькова Л.Б. и др. Перспективы использования хронотерапии при гипертонической болезни//Фармация. -2006. -№ 4. -С. 28-30.

- Заславская Р.М., Шакирова А.Н. Мелатонин (Мелаксен) в лечении артериальной гипертонии//Практикующий врач. -2006. -№ 1. -С. 10-16.

- Ольбинская Л.И., Хапаев Б.А. Роль суточного мониторирования артериального давления в диагностике и лечении кардиологических заболеваний//Хронобиология и хрономедицина (второе издание)/под ред. Ф.И. Комарова, С.И. Рапопорта. -М.: Триада-Х, 2000. -С. 211-229.

- Путилов А.А. "Совы", "жаворонки" и другие люди. О влиянии наших внутренних часов на здоровье и характер. -Изд. 2-е доп. и перераб. -Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2003. -608 с.

- Чазова И.Е., Ратова Л.Г. Роль суточного мониторирования артериального давления в оценке эффективности антигипертензивной терапии (Результаты суточного мониторирования артериального давления в программе КЛИП-АККОРД)//Consilium Medicum. -2007. -Т. 9, № 1, Системные гипертензии. Приложение к журналу. -С. 176-180.

- Чазова И.Е., Бойцов С.А., Небиеридзе Д.В. Диагностика и лечение артериальной гипертензии. Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и Всероссийского научного общества кардиологов//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2008. -Т. 6, № 7 (прил. 2). -76 с.

- Шальнова С.А., Баланова Ю.А., Константинов В.В. и др. Артериальная гипертония: распространенность, осведомленность, прием антигипертензивных препаратов и эффективность лечения среди населения Российской Федерации//Российский кардиологический журнал. -2006. -Т. 60, № 4. -С. 45-50.

- Adan А., Natale V. Gender differences in morningness eveningness preference//Int. J. Chronobiol. -2002. -Vol. 19 (4). -Р. 709-720.

- Hermida R.C., Ayala D.E., Fernбndez J.R. et al. Comparison of the Efficacy of Morning Versus Evening Administration of Telmisartan in Essential Hypertension//Hypertension. -2007. -Vol. 50. -Р. 715-722.

- Hermida R.C., Ayala D.E., Mojуn A. et al. Bedtime Dosing of antihypertensive medications reduces cardiovascular risk in CKD//J. Am. Soc. Nephrol. -2011. -Vol. 22. -Р. 2313-2321.

- Hermida R.C., Ayala D.E., Mojon A. et al. Chronotherapy with nifedipine GITS in hypertensive patients: improved efficacy and safety with bedtime dosing//Am. J. Hypertens. -2008. -Vol. 8. -P. 948-54.

- Horne J.A. A self-assessment questionnaire to determine morningness-eveningness in human circadian rhythms//Int. J. Chronobiol. -1976. -Vol. 4 (2). -Р. 97-110.

- Mancia G., Grassi G. Systolic and diastolic blood pressure control in antihypertensive drug trials//J. Hypertens. -2002. -Vol. 8. -Р. 1461-1464.

- Paine S.J., Gander P.H., Travier N. The epidemiology of morningness/eveningness: influence of age, gender, ethnicity and socioeconomic factors in adults (30-49 years)//J. Biol. Rhythms. -2006. -Vol. 21 (1). -P. 68-76.

- Uusitalo A., Ahonen J.P., Gorski P. et al. Does the biorhythm of morningness or eveningness predict the arterial blood pressure level?//Ann. Clin. Res. -1988. -Vol. 48. -Р. 51-53.