Клинико-лабораторная диагностика бактериального вагиноза

Автор: Цыденова Цырема Батуевна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Медицина и фармация @vestnik-bsu-medicine-pharmacy

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье показан опыт диагностики бактериального вагиноза у 112 женщин. Диагностика основывалась на клинических данных, общем и гинекологическом осмотре, лабораторных, бактериоскопическом и бактериологическом цитологическом исследованиях. Показательными являются результаты аминного теста и обнаружение при бактериоскопии ключевых клеток. Проведенный анализ показал, что у пациенток наблюдается повышенная способность клеток крови к продукции основных провоспалительных цитокинов в зависимости от степени бактериального вагиноза.

Бактериальный вагиноз, диагностика, иммунология

Короткий адрес: https://sciup.org/148316743

IDR: 148316743 | УДК: 615.1/4

Текст научной статьи Клинико-лабораторная диагностика бактериального вагиноза

Введение. По литературным данным, частота встречаемости бактериального вагиноза (БВ) колеблется от 12 до 42% в структуре воспалительных заболеваний половых органов [2; 7]. Одной из основных причин, способствующих возникновению и рецидивирующему течению БВ, является снижение защитных сил организма, обусловленное нарушением как системного, так и местного иммунитета, в частности расстройством местных механизмов защиты слизистых оболочек генитального тракта [3; 6].

В ряде отечественных и зарубежных работ было показано, что частота обнаружения БВ во многом зависит от контингента обследуемых женщин. В частности, встречаемость этого заболевания составляет 17–19% в группах планирования семьи, 24–37% - среди лиц, находящихся на лечении в клиниках венерических заболеваний, 15–37% — у беременных женщин и у 61– 87% — среди пациенток с патологическими белями [4; 8].

Воспалительные заболевания органов малого таза, хориоамнионит, преждевременные роды, внутриутробное инфицирование плода, послеродовый эндомиометрит — далеко не полный перечень возможных осложнений у пациенток, страдающих БВ [1; 5].

Цель работы: провести клинико-лабораторную диагностику БВ у женщин.

Материал и методы: Исследование произведено у 112 женщин в возрасте с 18 до 56 лет с БВ. При посевах из влагалища высевался протей и золотистый стафилококк. Все больные были обследованы по единому стандарту. Нами наблюдались группы больных БВ, репрезентативные по возрасту, гинекологическому анамнезу, перенесенным гинекологическими заболеваниям и социальному статусу.

Обследование предусматривало сбор и анализ клинических данных, общий и гинекологический осмотр, лабораторное исследование, бактериоско- пическое и бактериологическое исследование, цитологическое исследование, проведение простой и расширенной кольпоскопии, иммунологическое исследование.

Полностью собирался анамнез, при этом особое внимание обращалось на жалобы, перенесенные заболевания, возраст, начало половой жизни, число половых контактов, наличие инфекций, передающихся половым путем, воспалительных процессов половых органов, становление и характер менструальной функции и другие аспекты.

Лабораторные методы исследования выделений из влагалища и цервикального канала включали в себя бактериоскопическое и бактериологическое исследования, использовались для изучения микробиоценоза влагалища и отделяемого шейки матки.

Диагностика БВ осуществлялась на основании результатов аминного теста и обнаружения при бактериоскопии ключевых клеток. Наличие в мазках ключевых клеток — зрелых эпителиальных клеток с адгезированными на них микроорганизмами, ассоциированными с БВ (гарднерелла, мобилункус, грамположительные кокки), — являлось важным диагностическим признаком БВ.

Полученные результаты.

Пациентки с БВ, как правило, предъявляли жалобы на обильные выделения из половых путей (бели) белого или серого цвета, часто с неприятным «рыбным» запахом, особенно после полового акта или во время менструации. Количество белей варьировало от незначительных до обильных. Наличие длительно существующих и обильных выделений из влагалища у пациенток приводило к развитию психосоматических нарушений, у 1/3 из них снижалась работоспособность, нарушались половая и детородная функции.

Жалобы на зуд, дизурические расстройства, диспареуния встречались реже, а у большинства пациенток совсем отсутствовали или появлялись периодически (табл. 1).

Таблица 1

Клинические проявления БВ в группах больных

|

Группа |

Количество больных |

Клинические проявления |

||||

|

выделения из половых путей |

боли внизу живота |

зуд и жжение в области вульвы |

дизурические расстройства |

диспареуния |

||

|

ОГ |

112 |

98 (87,5%) |

22 (19,6%) |

51 (45,5%) |

23 (20,5%) |

15 (13,3%) |

Как видно из таблицы, большинство пациенток жаловалось на наличие обильных гомогенных выделений из влагалища с неприятным запахом — 87,5% больных. Зуд и жжение в области вульвы отмечали 45,5% пациенток. Реже встречались дизурические расстройства (20,5%). Еще реже встречалась диспареуния. В то же время у 9,4% пациенток не было никаких жалоб и клинических проявлений. Наличие высокой микробной обсемененности, несмотря на отсутствие жалоб, свидетельствовало о бессимптомном течении БВ.

Определение рН вагинального отделяемого

Материалом для исследования было либо вагинальное отделяемое, либо смыв содержимого влагалища стерильным физиологическим раствором с нейтральным значением рН (табл. 2). Во избежание ошибок в клиническом диагнозе обследование не проводили во время менструации.

Таблица 2

Показатели рН вагинального отделяемого у пациенток

|

Значение рН |

(n=112) |

|

4,0–4,5 |

3 (2,6%) |

|

4,6–5,0 |

5 (4,4%) |

|

5,1–6,0 |

46 (41%) |

|

6,1–7,0 |

49 (43,7%) |

|

7,1–8,0 |

9 (8%) |

Как показали исследования, сдвиг влагалищной среды в щелочную сторону установлен у всех (100%) женщин групп наблюдения — рН >4,5, что указывает на гибель лактобацилл и рост анаэробов во влагалище. Средний показатель рН влагалищного содержимого составил 6,1 ± 0,32.

Аминный тест проведен у 62 женщин (табл. 3). Положительная аминовая проба (при добавлении к вагинальному секрету 10%-ного раствора КОН появляется неприятный специфический «рыбный» запах).

Таблица 3

Показатели аминного теста в изучаемых группах

|

Аминный тест |

Количество больных (n=62) |

|

Отрицательный |

- |

|

Слабоположительный |

3 (4,8%) |

|

Положительный |

59 (95, 4%) |

Результаты показали, что у 95,4% больных основной группы отмечен положительный аминный тест. Отрицательный аминный тест не был отмечен ни в одном наблюдении.

Результаты бактериологического исследования

Бактериологическое исследование содержимого влагалища и цервикального канала проводилось согласно Приказу Министерства здравоохранения СССР № 535 от 22 апреля 1985 г. «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клиникодиагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений». Микроорганизмы выращивали на соответствующих им питательных средах и идентифицировали по морфологическим, культуральным и биохимическим свойствам. Микроскопия мазков со слизистой влагалища была использована для оценки количества лейкоцитов, качественного и количественного состава микрофлоры, наличия ключевых клеток.

До проведения лечения в мазках всех обследованных женщин было выявлено большое количество грамположительных и грамотрицательных бактерий и гарднереллы. У этих же больных выявлены «ключевые» клетки, присутствие которых считается обязательным для уверенной постановки диагноза «анаэробный вагиноз».

Микроскопическое исследование

Для проведения микроскопического исследования мазки высушивали на воздухе, фиксировали, после этого окрашивали.

У всех пациенток высевались микробные комплексы, представленные несколькими возбудителями. Таким образом, этиологическим фактором выступали разные условно-патогенные микроорганизмы (табл. 4).

Таблица 4

Состояние микробиоценоза влагалища

|

Микроорганизмы |

Количество больных (n=92) |

|

Staphylococcus aureus |

76 (82,6%) |

|

S. epidermidis |

45 (48,9%) |

|

Streptococcus spp |

51(55,4%) |

|

Proteus vulgaris |

11 (11,9%) |

|

Gardenella vaginalis |

66 (71,7%) |

|

Proteus mirabilis |

31 (33,6%) |

|

Lactobacillus plantarum |

4 (4,3%) |

|

Ureaplasma urelyticum |

18 (9,5%) |

|

Escherichia Coli |

73 (79,3%) |

|

Micoplasma genitalium |

41(59,4%) |

|

Chlamydia trachomatis |

22(23,9%) |

Наиболее частыми были Staphylococcus aureus в 82,6% у пациенток. У 71% женщин встречалась Gardenella vaginalis, а у 79,3% — Escherichia Coli. Дис-биоз влагалища диагностирован у всех обследуемых, характеризовался значительным снижением или полным отсутствием лактобактерий, бифидобактерий, обильной полиморфной грам (+) и грам (–) палочковой и кокковой флорой, наличием ключевых клеток. Количество бифидобактерий и молочнокислого стрептококка у всех пациенток <1х104 клеток/мл вагинального секрета. Лактофлора отсутствовала у 80,7% женщин, при резком снижении у остальных <1х104 клеток/мл вагинального секрета.

До начала лечения лактобактерии (как облигатно-анаэробные, так и мик-роаэрофильные) не высевались. В этот период в основном высевалась полиморфная микрофлора, представленная условно-патогенными микроорганизмами, среди которых наиболее значимыми были: энтерококки, E. сoli и стафилококки, стрептококки и клебсиеллы, Gardenella vaginalis.

Анализ полученного материала демонстрирует устойчивые тенденции к развитию микст-инфекций в современных условиях. Наиболее часто встречались ассоциации Gardenella vaginalis, Ureaplasma urelyticum, Escherichia Coli.

Кроме этого выявлены ассоциации из трех и более инфекций у 12% пациенток.

При бактериологическом исследовании содержимого влагалища у всех обследованных пациенток был выявлен рост неспецифической бактериальной флоры (аэробов и анаэробов) в диагностически значимых титрах (10 КОЕ/мл и более). Наряду с обнаружением патогенной и условно-патогенной микрофлоры имело место снижение частоты выделения и количественного содержания эндогенной анаэробной микрофлоры — лактобактерий, то есть снижение уровня колонизационной резистентности. Так, лактобациллы отсутствовали у 59,3% пациенток и соответственно у 40,7% их количество было резко снижено (ниже 1 КОЕ/мл).

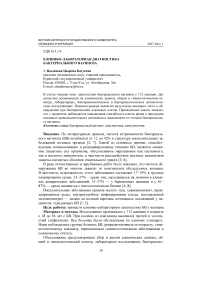

По клинико-лабораторной классификации БВ были разделены нами на 3 степени согласно тяжести процесса (рис. 1).

□ I степень в 1| степень Bill степень

Рис. 1. Градация пациенток на группы в зависимости от степени тяжести БВ

Наиболее часто встречался БВ II степени (65,5%), реже — тяжелый БВ (20,8%), еще реже БВ I степени (13,6%).

При I степени БВ отмечается некоторое повышение содержания анаэробной флоры, G. vaginalis, снижение количества лактобактерий при отсутствии клинической симптоматики. Указанное состояние слизистой влагалища не рассматривается в качестве патологического, но отсутствие лактобактериаль-ной флоры свидетельствует о принципиальной возможности заселения пустующей экологической ниши попадающими с наружных половых органов микроорганизмами и последующим формированием БВ ввиду нарушения на фоне отсутствия лактобактерий естественной колонизационной резистентности слизистой.

БВ II степени (субкомпенсированный) свойственно наличие умеренно выраженных клинических проявлений, значительное количественное снижение лактобактерий, рост сопутствующей граммвариабельной полиморфной бактериальной флоры и появление в поле зрения от 1 до 5 ключевых клеток при относительно умеренном лейкоцитозе (15–20 в поле зрения).

БВ III степени (декомпенсированный) сопровождается выраженным сим-птомокомплексом и микроскопически характеризуется полным отсутствием лактобактерий, значительным количеством ключевых клеток. Цитологическая диагностика заключалась в микроскопическом исследовании клинического материала, полученного путем легкого соскоба с поверхности шейки матки специальной щеточкой, который наносили на предметное стекло тонким ровным слоем и окрашивали по Папаниколау (гематоксилин-эозином).

Цитологическое заключение (воспаление) основывается на обнаружении в препаратах кокковой флоры, лейкоцитов с резко и умеренно выраженными дегенеративными изменениями. Тест на ключевые клетки оценивали по результатам выявления этого рода эпителиальных клеток в вагинальных мазках, окрашенных по Грамму.

При микроскопии ключевые клетки были обнаружены в 100% случаев. Формирование ключевых клеток происходит в случае увеличения колонизации G. vaginalis и последующей их адгезии на клетки вагинального плоского эпителия. Таким образом, ключевые клетки представляют собой отторгшиеся от эпителиальной выстилки интактные или литически измененные клетки, колонизированные G.vaginalis.

Результаты иммунологического исследования

Комплекс иммунологических исследований крови включал определение концентрации провоспалительных иммуноцитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6). Содержание цитокинов в сыворотке крови приведено в таблице 5.

Таблица 5

Цитокиновый профиль крови у пациенток БВ

|

Показатели |

I степень (n=18) |

II степень (n=22) |

III степень (n=26) |

|

ИЛ-1 β |

324,36±10,19 |

386,16 ±9,6* |

465,12±8,12* |

|

ИЛ-6 |

202,17±10,42 |

264,32±12,2* |

310,14±8,24* |

|

ИЛ-4 |

166,6±5,05 |

141,54±4,42* |

98,8±4,45* |

* Статистическая значимость показателей по сравнению с I степенью (р<0,05)

В результате проведенного исследования иммунного статуса отмечено отсутствие достоверных различий между уровнями цитокинов у здоровых женщин и пациенток с I степенью БВ. Вместе с тем прослеживается достоверная разница уровней цитокинов в зависимости от степени БВ. Проведенный анализ показал, что у пациенток наблюдается повышенная способность клеток крови к продукции основных провоспалительных цитокинов в зависимости от степени БВ. Уровни ИЛ (интерлейкина) — 1β при БВ II и III степеней достоверно выше легкой степени на 18,6 и 33,7% (р<0,05) соответственно. Содержание ИЛ-6 в сравнении имеет ту же тенденцию. Уровни противовоспалительных цитокинов ИЛ-4 были достоверно ниже, чем в первой группе, особенно при БВ III степени.

Диагноз бактериального вагиноза устанавливается на основании комплексного клинического исследования, а также данных бактериоскопическо-го, бактериологического, цитологического исследований. Объективным критерием является выявление ключевых клеток.

Нарушение цитокиновой регуляции иммунной системы у больных БВ свидетельствует о наличии вторичной иммунной недостаточности, способствующей персистенции дисбиотического процесса.

Список литературы Клинико-лабораторная диагностика бактериального вагиноза

- Малышева С. В. Современные аспекты клинического течения и лечения бактериального вагиноза у подростков // Венеролог. 2005. № 6. С. 76-78.

- Муслимова С. З. Современные представления о бактериальном вагинозе // Российский вестник акушера-гинеколога. 2008. № 1. С. 13-18.

- Решетько О. В., Луцевич К. А. Бактериальный вагиноз при беременности: современное состояние проблемы и значение фармакотерапии // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2007. Т. 9, № 4. С. 337-350.

- Сидорова И. С., Макаров И. О. Бактериальный вагиноз // Российский вестник акушера-гинеколога. 2006. Т. 6, № 6. С. 50-54.

- Amsel R., Totten P. A Nonspecific vaginitis. Diagnostic criteria and microbial and epidemiologic associations // Am. J. Med. 2003. Vol. 74, № 1. P. 14-22.

- Hashemi F. B., Ghassemi M., Roebuck K. A. Activation of human immunodeficiency virus type 1 expression by Gardnerella vaginalis // J. Infect. Dis. 2009. Vol. 179, №4. P. 924-930.

- Paige D. M., Augustyn М., Adih W.K. Bacterial vaginosis and preterm birth: a comprehensive review of the literature // Nurse Midwifery. 2008. Vol. 43, № 2. P. 83-89.

- Sagawa T., Fujimoto S. Screening for bacterial vaginosis and cervicitis aimed at preventing premature delivery // J. Obstet Gynaecol. Res. 2007. Vol. 23, № 1. P. 103-110.