Клинико-морфологические и функциональные особенности сердечно-сосудистой системы у подростков с артериальной гипертензией

Автор: Дунаева М.П., Власова И.В., Смирнова Л.В., Устьянцева И.М.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 1-2 т.23, 2008 года.

Бесплатный доступ

Среди сердечно-сосудистых заболеваний особое место принадлежит артериальной гипертензии. Влияние повышенного артериального давления на органы-мишени у детей изучено недостаточно. В связи с этим проведено обследование 30 подростков (12-16 лет), имеющих артериальное давление выше 95-го процентиля кривой распределения артериального давления в популяции. Контрольную группу составили 25 здоровых подростков того же возраста с нормальным артериальным давлением. Изучение влияния повышенного артериального давления на сердечно-сосудистую систему показало, что у подростков с повышенным артериальным давлением отмечаются морфо-функциональные изменения сердечно-сосудистой системы в 42% случаев, такие как неспецифические нарушения процессов реполяризации в миокарде левого желудочка, нарушение функции возбудимости, преобладание электрических потенциалов левого желудочка. У этих подростков выявлен гиперкинетический тип циркуляции в сосудах головного мозга в 86% случаев, повышенный сердечный выброс, ускорение времени изгнания сердцем крови на фоне неизмененного общего периферического сосудистого сопротивления. Функциональные методы исследования можно использовать как скрининг для выявления поражения сердца и сосудов при повышенном давлении у подростков.

Подростки, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистая система, функциональная диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/14918819

IDR: 14918819 | УДК: 616.12-008.331-053.6-073

Текст научной статьи Клинико-морфологические и функциональные особенности сердечно-сосудистой системы у подростков с артериальной гипертензией

Е-mail: irmaust@mail.ru

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПОДРОСТКОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

ФГЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров», г. Ленинск-Кузнецкий

Сердечно-сосудистые заболевания и их осложнения занимают ведущее место в структуре неинфекционной патологии взрослых и являются основной причиной ранней инвалидизации и преждевременной смерти в большинстве экономически развитых стран [1, 2, 4]. Среди этих заболеваний особое место принадлежит артериальной гипертензии. Истоки гипертонической болезни следует искать в детском, подростковом и юношеском возрастах [3]. Артериальная гипертензия (АГ) наблюдается у 1-14% школьников. В дальнейшем артериальное давление (АД) остается повышенным у 33-42% подростков, а у 17-25% АГ приобретает прогрессирующее течение [4].

В отличие от взрослой популяции влияние повышенного АД на органы-мишени у детей изучено недостаточно. Вместе с тем результаты недавних исследований со всей очевидностью демонстрируют, что начальные этапы поражения органов-мишеней в виде гипертрофии левого желудочка, нарушения функции почек и гипертензионной ретинопатии встречаются в детском возрасте чаще и проявляются раньше, чем предполагали до сих пор, причем даже при умеренном повышении АД [6, 7]. В связи с этим исследование органов-мишеней и выявление их изменений на раннем этапе функциональных расстройств у подростков в группе риска по развитию сердечно-сосудистой патологии представляются актуальной проблемой.

Цель исследования – изучить особенности клиники и функционального состояния сердечно-сосудистой системы как органа-мишени у подростков с артериальной гипертензией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Основную группу составили 30 детей с артериальной гипертензией, госпитализированных в педиатрическое отделение с 2002-го по 2005 год. Исследование проводилось согласно этическим принципам Хельсинкской декларации Всемирной ассоциации, с письменного согласия родителей исследуемых. Средний возраст подростков был 13,8±1,7 года, из 100

них девочек было 11 (32%), мальчиков – 19 (68%). Сравнение производили с контрольной группой, в которую вошли 25 здоровых детей. В контрольной группе средний возраст был 14,0±1,5 года, девочек было 10 (40%), мальчиков – 15 (60%). Основная и контрольная группы были сопоставимы по возрастному и половому составу.

Критерием отбора в группу явилось отсутствие у подростков экзогенно-конституционального ожирения, органической патологии головного мозга, гипофиза, патологии почек, почечных артерий, тиреотоксикоза, феохромоцитомы, сахарного диабета.

Верификацию диагноза АГ проводили на основании данных суточного мониторирования АД при поступлении подростков в стационар до начала терапии с учетом методических рекомендаций ассоциации детских кардиологов [5].

Для оценки данных клинического и функционального обследования сердечно-сосудистой системы (ССС) использованы следующие показатели: жалобы, анализ наследственных факторов, анамнез развития подростка, клинический осмотр и измерение АД методом Короткова, исследование индекса Кет-ле, осмотр глазного дна.

Для функционального исследования сердечнососудистой системы использовались методы электрокардиографии (ЭКГ), эхокардиографии (ЭхоКГ), дуплексного сканирования (ДС) экстракраниальных и интракраниальных сосудов.

Запись ЭКГ производилась на аппарате Shiller Plus с использованием мониторинга в течение 2-5 минут при нарушении ритма.

ЭхоКГ выполнялась на ультразвуковом сканере Аcuson-128 ХР/10с (США) мультичастотными датчиками 5 МГц или 4 МГц. Все измерения и расчеты эхокардиографических параметров производились с помощью встроенного аналого-цифрового процессора системы Аcuson. Анализировали конечный диастолический (КДО) и конечный систолический (КСО) объемы и диаметры левого желудочка (ЛЖ), фракцию выброса ЛЖ (ФВ), оценивали размеры всех камер сердца, толщину межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка, вычислялась масса миокарда (ММ) левого желудочка по формуле, адаптированной в программе ультразвуковой системы Acuson-128XP/10c конвекционного метода Deverеux.

На этом же аппарате проводили исследование церебральной гемодинамики методом ультразвукового ДС. Экстракраниальные сосуды исследовались линейным датчиком 7 МГЦ. Сканировали общие и внутренние сонные артерии, позвоночные артерии. Среднемозговые артерии (СМА) исследовали с помощью датчика 2,5 МГц. Проводилась качественная оценка допплерограмм, полученных при сканировании каждой артерии, определялись линейная систолическая (ЛСК max) и диастолическая (ЛСК min) скорости кровотока, рассчитывался индекс периферического сопротивления – резистивный индекс (RI).

Окулистом проводился осмотр глазного дна.

Результаты исследования обработаны с использованием процедур расчета средних величин и стандартных ошибок средних (М±m). Статистическую значимость изменения показателей внутри групп оценивали с помощью t-критерия Стьюдента для парных выборок при непротиворечивости их нормальному закону распределения и непараметрического критерия Уилкоксона в противном случае. Сравнение относительных частот проводилось по критерию %2. Сравниваемые выборки показателей проверялись на нормальность распределения с использованием критерия %2- Критический уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. Все математические операции и графические построения проведены на персональном компьютере IBM PC с использованием программных пакетов EXCEL, WORD и статистического пакета программ STATISTICA 5.5а.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При поступлении в стационар в контрольной группе подростки жалоб не предъявляли, при многократных исследованиях у них регистрировали нормальные показатели АД, тогда как в основной группе у подростков доминировали жалобы на головную боль, которая была отмечена в 30% случаев. У 12% подростков она сопровождалась рвотой, у 1 ребенка отмечалось нарушение сна (табл.1).

Боль в сердце была отмечена в 13% случаев, раздражительность – в 32%. Отмечались также жалобы на утомляемость, снижение памяти, реже – на головокружение.

Длительность артериальной гипертензии до момента госпитализации составляла от 2 месяцев до 4 лет.

У всех подростков с АГ отмечалась неблагоприятная наследственность по гипертонической болезни (ГБ). В 45% случаев по гипертонической болезни наследственность отягощена в первом поколении и в 35% – во втором поколении, выявлены ближайшие родственники, больные сахарным диабетом, имеющие другую сердечно-сосудистую патологию. В контрольной группе выявлена отягощенная наследственность по ГБ только 5 в первом и у 7 детей – во втором поколениях. Статистически значимыми были различия в контрольной и основной группах по ГБ у родственников (%2 =3,67; p=0,045).

Клинический осмотр выявил нормальное физическое развитие в 99% случаев у подростков данной патологии. Все подростки, включенные в исследование, находились на III–IV стадиях полового развития по шкале Таннера.

Патология перинатального периода встречалась редко. Двое подростков основной группы родились с недоношенностью 1-й и 2-й степеней. Черепномозговой травмы не было.

Индекс массы тела в основной группе составил 21,1±3,31 кг/м2. У здоровых подростков контрольной группы также не отмечалось избыточной массы тела, индекс Кетле был ниже (табл. 1).

У подростков основной группы отмечалось нестойкое повышение АД при динамическом наблюдении, уровень АД в данной группе, рассчитанный на основании трех отдельных измерений, равнялся или превышал 95 перцентиль кривой распределения АД в популяции для соответствующего возраста, пола и роста. При оценке параметров центральной гемодинамики выявлялись статистически значимые высокие значения как ДАД, так и САД. Значение ЧСС не имело значимых межгрупповых различий (табл. 1).

Типичным офтальмологическим признаком повышенного артериального давления является сужение артерий сетчатки, ангиопатия выявлена в 87% случаев в основной группе и только в 13% – в контрольной.

Таблица 1

Характеристика групп

|

Характеристика |

Контрольная группа (N =25) |

Основная группа (N = 30) |

|

Степень полового созревания по шкале Таннера |

III-IV |

III-IV |

|

Отягощенная наследственность |

13 (45%) |

24 (80%) |

|

Цефалгия |

— |

9 (30%) |

|

Кардиалгия |

— |

4 (13%) |

|

ДАД (мм рт. ст.) |

67,1±6,72 |

83,8±11,58* |

|

САД (мм рт. ст.) |

105,5±10,41 |

142,5±11,88* |

|

ЧСС (уд/мин) |

80,9±2,5 |

84,09±2,77 |

|

Индекс Кетле кг/м2 |

18,0±0,81 |

21,1±3,31 |

|

Ангиопатия сетчатки |

3 (12%) |

26 (87%)# |

|

Сопутствующая патология ЖКТ |

0 |

8 (26%) |

Примечание: * – статистически значимые различия между контрольной и основной группами; # - статистически значимые различия между контрольной и основной группами методом % 2, p<0,05.

Таблица 2

Данные электрокардиографии в исследуемых группах

|

Признаки |

Контрольная группа (N = 25) |

Основная группа (N = 30) |

|

Нормальная ЭКГ |

6 |

15 |

|

Синусовая дыхательная аритмия |

8 |

7 |

|

Синусовая тахикардия |

5 |

1 |

|

Экстрасистолия |

4 |

- |

|

Преобладание электрических потенциалов ЛЖ |

3 |

- |

|

Диффузные изменения в миокарде |

4 |

2 |

При расшифровке данных ЭКГ в контрольной группе у 24% подростков имела место дыхательная аритмия (табл. 2). Нарушения ритма, проводимости, признаков нарушения метаболизма в контрольной группе зафиксировано не было.

При анализе ЭКГ у подростков основной группы в 51% случаев были выявлены изменения (табл. 2). Синусовая дыхательная аритмия была у 26% обследуемых. Нарушение функции автоматизма в виде синусовой тахикардии было зарегистрировано в 16% случаев. Нарушение функции возбудимости (единичные предсердные экстрасистолы и реже – желудочковые) было у 13% детей основной группы. Выявлялись также такие изменения, как смещение переходной зоны в V2, высокие зубцы R и T в левых грудных отведениях, расцененные как преобладание электрических потенциалов левого желудочка (12%).

Низкоамплитудные, сглаженные зубцы Т в левых грудных отведениях встретились у 13% подростков. Подобные изменения, являясь признаками неспецифического нарушения процессов реполяризации в

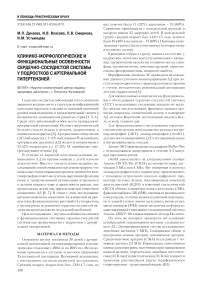

Основная группа

ПМК+АХА ПМК АХА без патологии

Контрольная группа

16%

4%

0%

80%

ПМК+АХА ПМК АХА без патологии

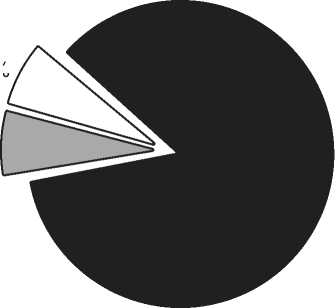

Рис. 1. Распределение признаков синдрома дисплазии соединительной ткани в сердце в исследуемых группах.

миокарде левого желудочка, были расценены как диффузные изменения в миокарде, возможно, метаболического характера.

И только у 20% подростков основной группы не было выявлено патологических отклонений при анализе ЭКГ.

При ЭхоКГ у части подростков обеих групп были выявлены признаки синдрома дисплазии соединительной ткани в сердце: пролапс митрального клапана, аномалии хордального аппарата левого желудочка. Однако частота выявления в группах оказалась разной. Статистически значимо (у 60% подростков) подобные изменения выявлялись в основной группе (χ2=31,6; р=0,002), тогда как в группе контроля они отмечались только у 20% детей (рис. 1).

При оценке функции ЛЖ по данным ЭхоКГ в основной группе отмечались статистически значимо более высокие значения ударного и минутного объемов, а также ФВ левого желудочка по сравнению с данными контрольной группы (табл. 3). Выраженных межгрупповых различий значений структурных параметров, включающих толщину стенок ЛЖ, массу миокарда, КДО, у подростков с АГ при сравнении с контролем выявлено не было.

Данные эхокардиографии в исследуемых группах

Таблица 3

|

Показатели |

Контрольная группа (N=25) |

Основная группа (N = 30) |

|

Ударный объем ЛЖ (л/мин) |

44,3±2,3 |

53,1±3,2* |

|

Минутный объем (л/мин) |

3,71±0,18 |

4,50±0,24* |

|

Фракция выброса ЛЖ (%) |

60,7±1,2 |

64,3±0,85* |

|

Конечный диастолический объем ЛЖ (мл) |

82,4±4,6 |

86,6±4,8 |

|

Толщина задней стенки ЛЖ (мм) |

0,83±0,02 |

0,85±0,04 |

|

Масса миокарда ЛЖ (г) |

115,8±5,9 |

120,7±8,05 |

Примечание: * – статистически значимые различия между контрольной и основной группами, p < 0,05.

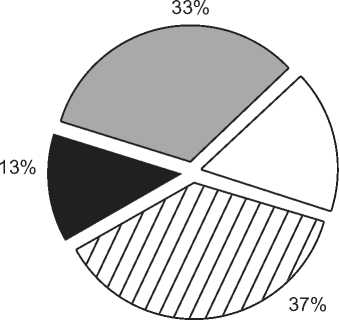

У 96% подростков основной группы были зарегистрированы различные изменения гемодинамических показателей в экстра- и интракраниальных сосудах. Анализируя данные ультразвукового дуплексного сканирования транскраниальных сосудов все изменения были распределены по гемодинамическим типам (рис. 2).

Гиперкинетический тип характеризовался высокой ЛСК max в СМА и повышенным RI, равным или превышающим 0,6, что косвенно указывало на повышение тонуса сосудов [8]. Гипокинетический тип имел нормальные или высокие значения скорости кровотока

А. Гипокинетический тип (RI=0,48)

Б. Гиперкинетический тип (RI=0,65)

Рис. 2. Допплерограммы различных гемодинамических типов в среднемозговых артериях.

■ ГИПЕР □ ГИПО □ НОРМА

Основная группа

■ ГИПЕР □ ГИПО □ НОРМА

Рис. 3. Распределение различных типов церебральной гемодинамики в исследуемых группах.

7%

7%

86% в СМА и низкие значения RI (менее 0,5), этот тип кровотока характеризовал низкий тонус мозговых артерий. Учитывалось также наличие асимметрии ЛСК и RI в СМА как проявление дистонической реакции мозговых сосудов.

Отмечалось статистически значимое преобладание гиперкинетического типа кровотока в основной группе подростков с артериальной гипертензией (рис. 3).

Кроме того, у 90% подростков основной группы была выявлена асимметрия ЛСК в СМА более 30%, что являлось признаком ангиодистонических изменений в артериях. Подобные изменения в контрольной группе отмечались лишь в 8% случаев.

Известно, что в пубертатном периоде сердечнососудистая система претерпевает значительные изменения. Объем сердца растет быстрее, чем объем сосудистого русла, что создает условия к повышению сосудистого тонуса [9]. В свою очередь, повышение сосудистого тонуса может вести к повышению АД. Несоответствие в степени дифференцированности нервной и мышечной тканей сердца в подростковом возрасте вследствие ускоренного роста миокарда создает морфологические предпосылки для нарушения функций сердца.

В подростковом возрасте артериальная гипертензия имеет свои особенности. У части молодых людей с АГ на фоне некоторого ускоренного кровотока и увеличения ударного объема сердца имеется усиление тонического напряжения гладкомышечных клеток крупных артерий мышечного типа без сужения сосудов, то есть без увеличения периферического сопротивления. К такому состоянию может привести гипертонус симпатических нервов либо избыточная активность ренина в плазме крови [10]. Большинство авторов считают, что у детей и подростков с транзи-торной и лабильной гипертензией повышен сердечный выброс при нормальном или повышенном общем периферическом сопротивлении (ОПСС), при этом преобладает гиперкинетический вариант гемодинамики, который является результатом гиперсимпати-котонии, повышенной чувствительности рецепторов к катехоламинам, увеличения венозного возврата крови [8, 10]. В подтверждение этого в проведенном нами исследовании при оценке систолической функции ЛЖ отмечались статистически значимо более высокие значения гемодинамических показателей: минутного и ударного объемов сердца, а также фракции выброса ЛЖ при отсутствии значимых различий структурных параметров в сравнении со здоровыми детьми. Полученные результаты у данной категории больных могут, прежде всего, объясняться увеличением скорости релаксации миокарда под влиянием симпатоадреналовой системы, формирующей гиперкинетический тип гемодинамики [11, 13]. Преобладание гиперкинетического типа церебрального кровотока у подростков с АГ было выявлено при исследовании магистральных сосудов шеи и головного мозга.

Х.М. Марковым (2001) показано, что для первичной АГ у детей и подростков в начальной стадии за-103

болевания характерен гиперкинетический тип циркуляции, характеризующийся повышенным сердечным выбросом, учащением сердцебиения, ускорением времени изгнания сердцем крови на фоне неизмененного ОПСС [12].

Таким образом, артериальная гипертония у подростков в 46% случаев сопровождается морфо-функциональными изменениями сердечно-сосудистой системы, такими как повышенный сердечный выброс, учащение сердцебиения, ускорение времени изгнания сердцем крови на фоне неизмененного общего периферического сосудистого сопротивления, наличие гиперкинетического типа циркуляции в сосудах головного мозга в 86% случаев. Функциональные методы исследования (ультразвуковое дуплексное сканирование экcтра- и интракраниальных сосудов, ЭГК, ЭХО-КГ) в диагностике патологии сердечно-сосудистой системы можно использовать как скрининг для выявления поражения сердца и сосудов при повышенном давлении у подростков.

Список литературы Клинико-морфологические и функциональные особенности сердечно-сосудистой системы у подростков с артериальной гипертензией

- Эпидемиология и профилактика повышенного артериального давления у детей и подростков./А.А Александров, В.Б. Розанов.//Российский педиатрический журнал. -1998. -№ 2. -С. 16-20.

- Levington S.,Clarke R., Qizilbasb N., Peto R., Collins R. Age -specific releveins of usual blood pressure to vascular mortality: a meta -analysis of individual data for one million adults in 61 prospectiv studies. Lanset 2003; 362 (9349): 1903-13.

- Леонтьева И.В. Проблема артериальной гипертонии у детей и подростков.//Рос. вестник перинатол. и педиатрии. -2006. -№5. -С. 7-18.

- Профилактика в детском и юношеском возрасте сердечно-сосудистых заболеваний, проявляющихся в зрелые годы: время действовать. Доклад комитета экспертов ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения. Женева.1992. С. 34.

- Автандилов А.Г., Александров А.А., Кисляк О.А., Конь И.Я., Ледяев М.Я., Леонтьева И.В., Петеркова В.А., Розанов В.Б. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ//Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. -2003. -Т. 82. -№ S2. -С. 1-32.

- Sorof J M Alexandrov F V Cardwel G Portman R J Carotid arteryintimal-medial thickness fnd left ventricular in children withelevated blood Pressure/Pediatrics 2003; 111:61-66.

- Подростковая медицина: Руководство. 2-е изд./под ред. Л.И.Левиной, А.М.Куликова. -С-Пб.:Питер, 2006. -544 с.

- Росин Ю.А. Доплерография сосудов головного мозга у детей. -С-Пб.: С-ПбМАПО, 2006. -С. 32-39.

- Кушаковский М.С. О систолической артериальной гипертензии.//Кардиология 1997. 7: 78-81.

- Особенности ремоделирования миокарда левого желудочка у подростков с артериальной гипертонией/И.В.Плотникова, А.А.Соколов, И.А Ковалев.//Сибирский мед. журн. -2005. -№ 4. -С. 17-21.

- Ramdas G., Pai R.G, Geneen C. Newer Doppler Measures of Left Ventricular Diastolic Function. Buech Clin Cardiol 1996; 19: 277-288.

- Марков Х.М. Патогенетические механизмы первичной артериальной гипертензии у детей и подростков/Х.М. Марков//Вестник Российской академии медицинских наук. -2001. -№ 2. -С. 46-48.

- Куликова В.П. Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний. -М.: ООО Фирма «СТРОМ». -2007. -512 с.