Клинико-морфологическое обоснование эффективности применения гемостатической губки «Тахокомб» при энтеротомии в эксерименте

Автор: Шакирова Ф.В., Шоркина О.И., Цыплаков Д.Э., Ефаров Н.В., Тамимдаров Б.Ф., Валеева А.Н.

Статья в выпуске: 3 т.255, 2023 года.

Бесплатный доступ

В ходе проведенных исследований доказано, что применение губки «Тахокомб» обеспечивает герметичность кишечного анастомоза. При макроскопическом исследовании на кишечной стенке в области шва отсутствовали утолщения тканей и спайки. Гистологическими исследованиями установлено, что применение гемостатической губки обеспечивает образование более состоятельной ткани в участке энтеротомии, что сопровождается менее выраженной лейкоцитарной инфильтрацией слизистого и подслизистых слоев слепой кишки крысы. При этом, подкожное ее введение вызывает выраженные деструктивные процессы в мышцах и подкожной клетчатке, что является противопоказанием к применению.

Крыса, энтеротомия, гемостатическая губка, морфологическое исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/142238929

IDR: 142238929 | УДК: 619:616.34-089:615.4 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_2_255_380

Текст научной статьи Клинико-морфологическое обоснование эффективности применения гемостатической губки «Тахокомб» при энтеротомии в эксерименте

Вмешательство на органах желудочно-кишечного тракта является наиболее распространенным в хирургии брюшной полости [6]. Расширение диапазона и объема оперативных вмешательств за последние годы способствовало значительному увеличению частоты развития послеоперационных осложнений. В хирургии желудка и кишечника несостоятельность швов — одно из наиболее частых и грозных осложнений [1, 8]. Достоверно установлено, что при операциях на толстой кишке бактериальная контаминация зоны анастомоза выше и несостоятельность анастомоза происходит чаще, чем при операциях на желудке и тонкой кишке [3].

В связи с этим актуален дальнейший поиск средств повышения надежности соустий и герметизации линии анастомоза [4, 5]. Нами применён в эксперименте и апробирован в клинике способ укрепления кишечного шва фибрин-коллагеновой субстанцией «ТахоКомб», который позволяет увеличить механическую прочность анастомозов в 1,5-2 раза. Помимо этого, препарат положительно воздействует на процессы ангиогенеза и фибробластической реакции в области швов, что способствует ускорению репаративных процессов [7].

Цель данной работы –доказать эффективность гемостатической губки

«ТахоКомб» при энтеротомии.

Материал и методы исследований. Исследования проводили на базе ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ им. Н.Э. Баумана в кабинете экспериментальной хирургии. Работа была выполнена на лабораторных белых крысах-самцах в количестве 13 животных, массой тела 285-300 грамм, обоего пола. Все животные находились в одинаковых условиях: подстилка из древесных опилок, в качестве корма использовали концентрированные корма (овес), температура в помещении составляла 20 градусов.1 группа животных – 6 крыс. Инициировали полнослойный разрез стенки слепой кишки длинной 4 мм с последующим ушиванием.2 группа животных – 6 крыс. Инициировали полнослойный разрез стенки слепой кишки длинной 4 мм с последующим ушиванием и наложение губки «ТахоКомб». Одной крысе поместили губку под кожу для выявления эффективности кровоостанавливающего эффекта.

Доступ в брюшную полость проводили с соблюдением правил асептики и антисептики, под нейролепанальгезией. В качестве анестетика использовался «Золетил 100», из расчета 0,5 мг на 100 грамм массы тела животного, внутримышечно [2, 12]. Доступ – срединная лапаротомия. Находили слепую кишку, расположенную в середине левой части брюшной полости [10], извлекали её из брюшной полости при помощи анатомического пинцета и изолировали стерильными салфетками от операционной раны. Смачивали слепую кишку изотоническим раствором натрия хлорида, во избежание её пересыхания. Далее содержимое слепой кишки сдвигали от будущего места разреза в сторону. Глазными ножницами, по большой кривизне делали разрез длинной 3-4 миллиметра. Ушивали 2-этажными непрерывными швами (Prolene 3-0, ETHICON). У животных опытной группы коллагеновую губку, смоченную изотоническим раствором натрия хлорида, покрытую активными веществами и помеченную желтым цветом, накладывали на поверхность кишечного шва и слегка прижимали в течение 3-5 секунд. Губка хорошо прилегала к швам, окутывая их. Проводили последовательное ушивание лапаротомной раны.

Для контроля процесса реабилитации проводили ультразвуковые исследования, учитывая анатомические особенности строения кишечника у крыс на стационарном ультразвуковом сканере Mindrai DC7 с применением линейного датчика в диапазоне от 7,5 до 10 МГц.

При ультразвуковом исследовании у крыс применяли трансабдоминальный способ, волосяной покров в области живота выбривался, на кожу наносился гель для ультразвукового исследования средней вязкости. Животным придавали дорзовентральное положение (лёжа на спине), располагая датчик на животе вдоль белой линии живота, изменяя угол наклона, получали продольные и поперечные проекции кишечных петель. При интерпретации полученных изображений учитывали четкость визуализации, и эхо структуру кишечных стенок, наполнение кишечных петель, активность перистальтики, а также наличие выпота свободной жидкости в брюшной полости.

По завершению сроков опытов животных вывели из опыта на 14 и 35 сутки эксперимента, при релапоротомии участки кишечника, на которых были наложены кишечные швы и препарат «ТахоКомб», отобрали и поместили в раствор формалина

10%, с целью дальнейших гистологических исследований.

Фиксацию срезов для гистологических препаратов осуществляли в 10% нейтральном формалине по Лилли или жидкости Боуэна. Согласно общепринятой методике [11] после соответствующей проводки по спиртам возрастающей концентрации следовала обработка в ксилоле и заливка в парафин. На микротоме Leica SM 2000R изготавливали парафиновые срезы толщиной 4-5 мкм. Полученные препараты окрашивали гематоксилином и эозином, а также по ванГизону. Микроскопическое исследование проводили с использованием микроскопа «CarlZeissAxioscope». Мофологические изменения оценивали согласно современным представлениям о гистологическом строении слепой кишки [9].

Результат исследования . Экспериментальные крысы хорошо переносили оперативное вмешательство. Через 1 час в среднем полностью восстанавливалась двигательная активность. В ходе исследования было выявлено, что в послеоперационный период послеоперационных осложнений не выявлено, прием корма животными восстанавливался со 2 суток после операции, прием воды начинался сразу после операции.

В послеоперационном периоде в течение 14 дней масса тела крыс исследуемых групп снижалась до 265-283 граммов, максимально температура повышалась до 38,5 °С.

Установлено, что при проведении ультразвукового исследования у интактных крыс, отсутствует выпот свободной жидкости в брюшной полости, четко визуализируется желудок, частично двенадцатиперстная кишка, а также петли подвздошной и ободочной кишок, хорошо дифференцируются слои стенок и перистальтические движения кишечных петель. Степень визуализации зависит от наполнения и характера содержимого.

На 14 и 35 сутки эксперимента животных вывели из опыта. При релапоротомии выявили, что кишечные швы состоятельные, не имели утолщений, герметичны, воспалительных процессов не было выявлено, спайки отсутствовали. Гемостатическая губка «ТахоКомб» полностью рассосалась.

При проведении ультразвукового исследования после энтеротомии у опытной и контрольной групп крыс, на вторые сутки после операции отмечалось снижение четкости визуализации слоистости кишечных стенок, снижение перистальтики кишечника, повышение эхогенности и утолщение кишечных стенок в месте операционного доступа. В контрольной группе у части крыс регистрировали наличие выпота свободной жидкости в брюшной полости в незначительном количестве.

При проведении ультразвукового исследования после энтеротомии, на 14 сутки во всех группах отсутствовал выпот свободной жидкости в брюшной полости. Регистрировалась активная перистальтика кишечника. Однако в контрольной группе отмечалось повышенная эхогенность слизистого слоя кишечника и утолщение кишечных стенок в месте операционного доступа.

На 35 сутки эксперимента при проведении ультразвукового исследования во всех группах полученные данные соответствовали ультразвуковой картине интактных животных до начала эксперимента.

Результаты гистологических исследований. Морфологическая картина тканей кишечника крысы на 14 сутки после проведения энтеротомии. Контрольная группа животных.

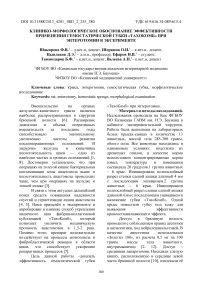

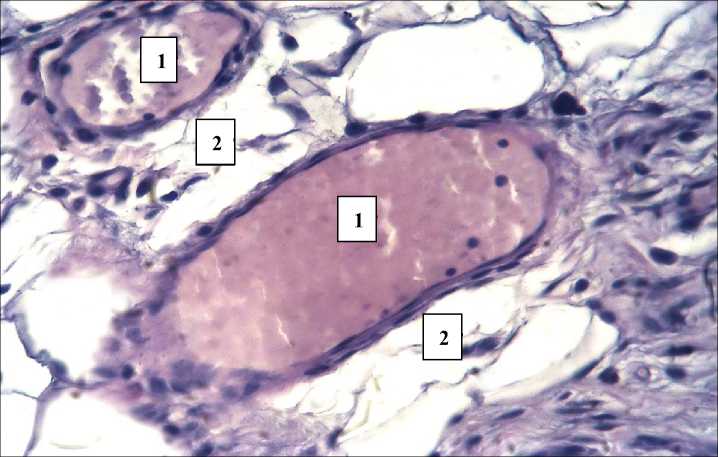

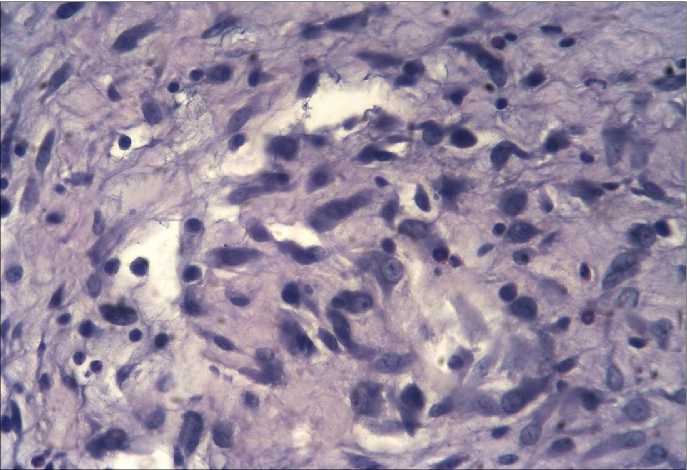

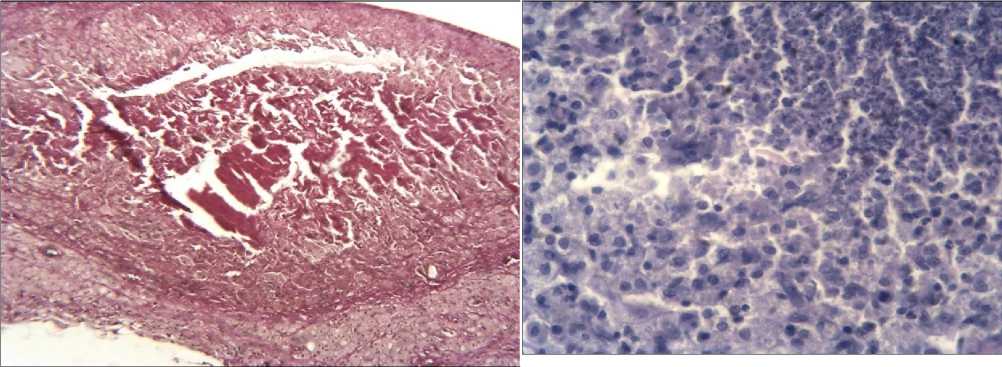

У животных контрольной группы с ушиванием кишечной стенки без дополнительного покрытия гистологически определялась зажившая операционная рана, в которой выявлялись все структурные компоненты слепой кишки: слизистая оболочка, подслизистая основа, мышечный и серозный слои. Слизистая оболочка состояла из эпителиальной выстилки, а также собственной и мышечной пластинок. На данном сроке эксперимента имели место следующие морфологические изменения: частичная регенерация слизистой оболочки, сохранение травматического отека, расширение просвета и полнокровие сосудов (Рисунок 1), воспалительная клеточная инфильтрация с преобладанием нейтрофильных лейкоцитов. Эпителиальные клетки еще не образовывали нормальных крипт, поскольку еще сохранялась очаговая деструкция и десквамация эпителия, вызванные оперативным вмешательством (Рисунок 2).

Рисунок 1 – Расширение просвета и полнокровие сосудов (1) с периваскулярным отеком (2) подслизистой основы слепой кишки. Контрольная группа, 14 сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином, х 400.

Морфологическая картина тканей кишечника крысы на 14 сутки после проведения энтеротомии. Опытная группа животных на 14 сутки с применением препарата «ТахоКомб».

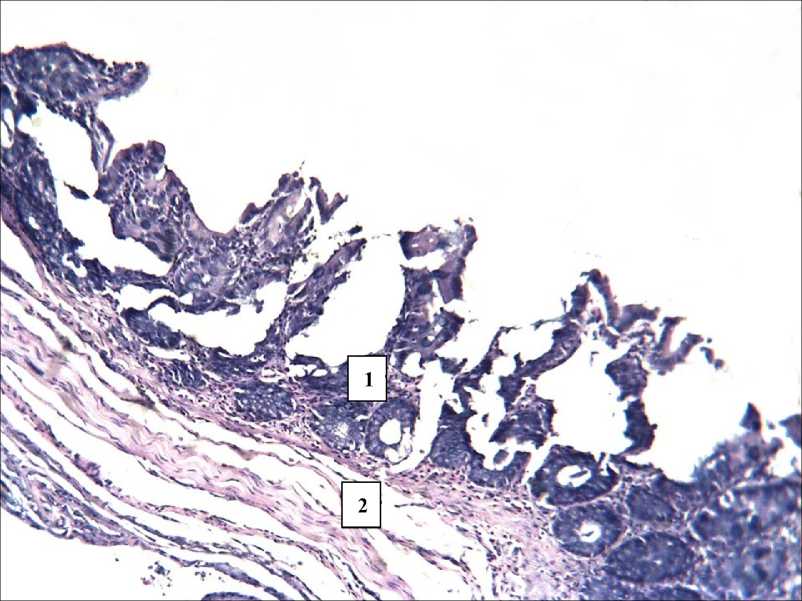

По сравнению с контролем, морфологический анализ показывал более полное восстановление слизистой оболочки, уменьшение травматического отека и микроциркуляторных расстройств, а также значительное снижение интенсивности воспалительной клеточной инфильтрации. При этом клеточные инфильтраты собственной пластинки слизистой оболочки и подслизистой основы были преимущественно очаговыми, с преобладанием лимфоцитов и макрофагов. Практически отсутствовали отек и полнокровие сосудов.

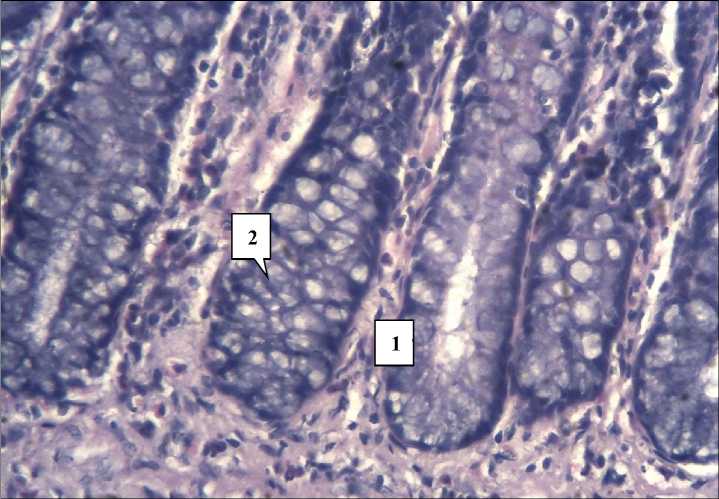

Структура эпителиальной выстилки приближалась к норме с формированием классических железистых крипт (Рисунок 3). Деструкция и десквамация эпителия были редкой находкой.

Морфологическая картина тканей кишечника крысы на 35 сутки после проведения энтеротомии. Контрольная группа животных.

Несмотря на то, что структурные и клеточные компоненты слепой кишки были в большинстве наблюдений полностью восстановлены, в отдельных случаях сохранялись определенные морфологические изменения, свидетельствующие о неполной регенерации. Так, на некоторых участках эпителий не формировал полноценные крипты, сохранялся интерстициальный и периваскулярный отек, наблюдалось полнокровие сосудов и воспалительная клеточная инфильтрация. Воспаление при этом носило хронический характер с преобладанием лимфоцитов и макрофагов. Также имело место формирование эпителиоидноклеточных гранулем (Рисунок 4). Некоторые крипты были гиперплазированы с гиперсекрецией бокаловидных клеток (Рисунок 5). В ряде наблюдений эти изменения отсутствовали, но наблюдался склероз сосудистых стенок и периваскулярное разрастание соединительной ткани (Рисунок 6).

Рисунок 2 – Очаговая деструкция с десквамацией эпителия слизистой оболочки (1) и отек подслизистой основы (2) слепой кишки. Контрольная группа, 14 сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином, Х 200

Рисунок 3 – Крипты слизистой оболочки слепой кишки (1) с бокаловидными клетками (2) и собственная пластинка слизистой оболочки (3). 14 сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином, Х 400.

Рисунок 4 – Эпителиоидноклеточная гранулема в подслизистой основе слепой кишки.

Контроль, 35 сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином, Х 400

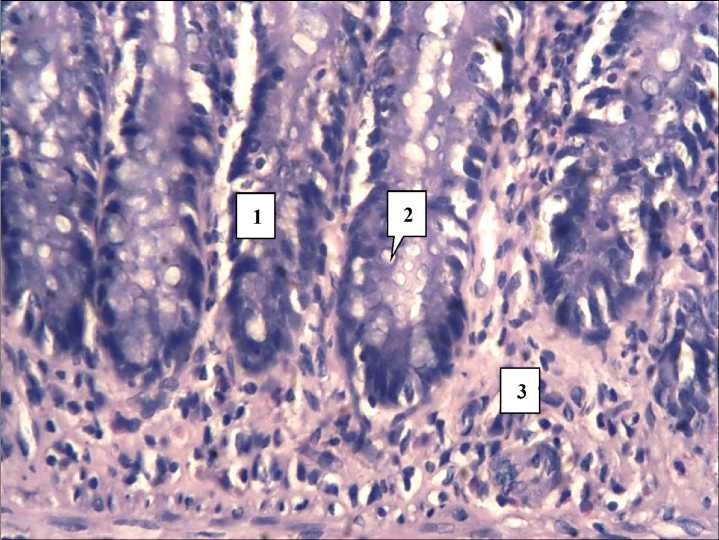

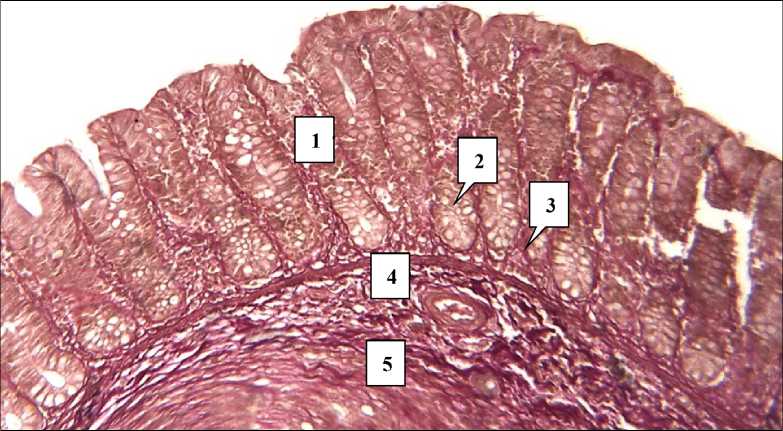

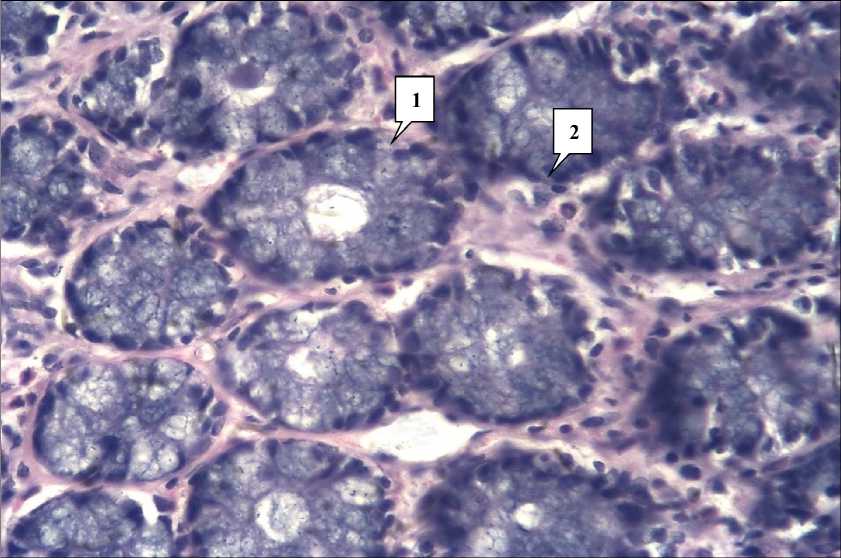

Морфологическая картина тканей кишечника крысы на 35 сутки после проведения энтеротомии. Опытная группа с применением препарата «ТахоКомб». Во всех наблюдениях на данном сроке эксперимента имела место полная регенерация всех четырех слоев слепой кишки (Рисунок 7, 8). В слизистой оболочке определялись эпителий, собственная и мышечная пластинки. Ворсинки и круглые складки отсутствовали. Эпителий образовывал кишечные крипты Либеркуна – прямые, неразветвленные, трубчатые железы. Эпителиоциты были представлены преимущественно абсорбирующими энтероцитами (простыми столбчатыми клетками с микроворсинками или щеточной каймой) и слизеобразующими бокаловидными клетками.

Рисунок 5 – Гиперплазия крипт слизистой оболочки слепой кишки (1) с гиперсекрецией бокаловидных клеток (2). Контроль, 35 сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином (400)

Рисунок 6 – Склероз сосудистых стенок (1) и периваскулярное разрастание соединительной ткани (2) в подслизистой основе слепой кишки. Контроль, 35 сутки эксперимента. Окраска по ван Гизону (Х 200)

У основания крипт находились недифференцированные эпителиоциты и отдельные эндокриноциты. Между поперечными срезами крипт определялась собственная пластинка слизистой оболочки. Она была представлена рыхлой соединительной тканью с кровеносными и лимфатическими капиллярами, а также плазматическими клетками, лимфоцитами, эозинофилами и макрофагами. Мышечная пластинка слизистой оболочки представляла из себя тонкий слой гладкой мускулатуры.

Подслизистая основа состояла из рыхлой соединительной ткани с наличием отдельных гладкомышечных клеток и жировой клетчатки. Здесь имелись кровеносные сосуды, отдельные лимфоидные узелки и подслизистое нервное сплетение Мейснера (Рисунок 7, 8).

Мышечная оболочка кишки состояла из внутреннего и наружного слоев, разделенных рыхлой волокнистой соединительной тканью с кровеносными сосудами и межмышечным нервным сплетением Ауэрбаха. Наружный слой состоял из двух ортогональных слоев гладкой мускулатуры, а внутренний - из кольцевого слоя гладкой мускулатуры.

Адвентициальная или серозная оболочка была представлена фиброзножировой тканью и мезотелием.

Рисунок 7 – Нормальная гистологическая структура слепой кишки: слизистая оболочка (1), собственная пластинка слизистой оболочки (2), мышечная пластинка слизистой оболочки (3), подслизистая основа (4), мышечная оболочка (5). 35 сутки эксперимента. Окраска по ванГизону (х200)

Рисунок 8 – Нормальная гистологическая структура слепой кишки, поперечный срез: крипты слизистой оболочки (1), собственная пластинка слизистой оболочки (2) Местное применение препарата, 35 сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином (Х 200)

Рисунок 9 – Некроз ткани в месте подкожногоРисунок 10 – Гнойное воспаление с наличием введения препарата (1). 35 сутки эксперимента.обширных лейкоцитарно-некротических Окраска по ванГизону (х 200) масс в месте подкожного введения препарата. 35 сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином (х 400)

Подкожное введение препарата «ТахоКомб». В рамках нашего исследования мы предприняли попытку выявить эффективность губки «ТахоКомб» при местном ее применении для профилактики кровотечения в мышцах и подкожной клетчатке. В этой группе наблюдений в коже, подкожной клетчатке и подлежащих мышцах усиливалась воспалительная реакция, зачастую с выраженной деструкцией ткани (Рисунок 9). Подкожное введение препарата вызывало существенные повреждения как кожи, так и подлежащих мышечных тканей. Эпидермис на данном участке отсутствовал или подвергался деструкции. Имелись признаки гнойного воспаления с наличием обширных лейкоцитарно-некротических масс, которые распространялись на дерму и глубже в мягкие ткани (Рисунок 10).

Заключение. Научно обосновано применение гемостатической губки «ТахоКомб» при проведении энтеротомии в эксперименте. Разработаны объективные диагностические критерии оценки состояния экспериментальных животных и тканей кишечника в условиях репаративного процесса. Экспериментальные животные хорошо переносили оперативное вмешательство, послеоперационный период протекал без осложнений. Регистрировалось незначительное снижение массы тела у крыс обеих групп и повышение температуры тела на 3-5 сутки после операции. С 7 суток все показатели соответствовали дооперационным значениям. Установлено, что применение губки «ТахоКомб» обеспечивает образование более состоятельной ткани в участке энтеротомии, что сопровождается менее выраженной лейкоцитарной инфильтрацией слизистого и подслизистых слоев слепой кишки крысы. Доказано, что подкожное введение губки «ТахоКомб» вызывает некротические процессы в дерме и подкожной клетчатке, что может являться противопоказанием к применению.

Резюме

В ходе проведенных исследований доказано, что применение губки «Тахокомб» обеспечивает герметичность кишечного анастомоза. При макроскопическом исследовании на кишечной стенке в области шва отсутствовали утолщения тканей и спайки. Гистологическими исследованиями установлено, что применение гемостатической губки обеспечивает образование более состоятельной ткани в участке энтеротомии, что сопровождается менее выраженной лейкоцитарной инфильтрацией слизистого и подслизистых слоев слепой кишки крысы. При этом, подкожное ее введение вызывает выраженные деструктивные процессы в мышцах и подкожной клетчатке, что является противопоказанием к применению.

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL SUBSTANTIATION OF THE EFFICIENCY OF THE

Список литературы Клинико-морфологическое обоснование эффективности применения гемостатической губки «Тахокомб» при энтеротомии в эксерименте

- Абдоминальная хирургия мелких домашних животных: учебное пособие для практикующих ветеринарных врачей, студентов старших курсов: учебное пособие / И. Ф. Вилковыский [и др.]. - 2-еизд. – ИД Научная библиотека, 2018. – 208 с.

- Ахтямов, И. Ф. Морфологическое исследование локального влияния имлантатов с покрытиями на основе сверхтвердых соединений на костную ткань в условиях индуцированной травмы / И. Ф. Ахтямов, Ф. В. Шакирова, Э. Б. Гатина [и др.] // Гений ортопедии. – 2015. – № 1. – С. 65-70

- Бабаджанов, Б. Д., Новые подходы к лечению послеоперационных перитонитов / Б. Д. Бабаджанов, О. Р. Тешаев, Г. И. Бекетов // Вестник хирургии. – 2002. – №4. – С. 25-28.

- Василевич, А. П. Использование биологических клеевых композиций при наложении кишечного шва / А. П. Василевич, А. В. Шотт, А. А. Запорожец // Здравоохранение Белоруссии. – 1989. – №5. – С14-18.

- Горский, В. А. Использование фибрин-коллагеновых пластин в абдоминальной хирургии / А. В. Горский // Вестник хирургии. – 2001. – Т.2. – С. 77-81.

- Горский, В. А. Опыт использования клеевой субстанции, насыщенной антибактериальными препаратами, в хирургии желудочно-кишечного тракта / В. А. Горский, М. А. Агапов, Б. Е. Титков, В. В. Сологубов // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2012. – Т 4. – С. 48-54.

- Горский, В. А., Применение ТахоКомба в абдоминальной хирургии / В. А. Горский, Б. К. Шуркалин, И. В. Леоненко // М: Атмосфера, 2003. – С. 168.

- Гостищев, В. К. Новые возможности профилактики послеоперационных осложнений в абдоминальной хирургии / В. К. Гостищев, М. Д. Дибиров, Н. Н. Хачатрян, М. А. Евсеев, В. В. Омелькоский // Хирургия. – 2011. – С. 56-60.

- Гринь, В. Г. Особенности гистологического строения слепой кишки белых крыс / В. Г. Гринь // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2019. – Т. 17. – № 3. – С. 296-302. http://dx.doi.org/10.25298/2221-8785-2019-17-3-296-302.

- Ноздрачев, А. Д. Анатомия крысы / А. Д. Ноздрачев, Е. Л. Поляков. – Санкт-Петербург: Лань, 2001. – С. 116-121.

- Саркисов, Д. С., Микроскопическая техника / Д. С. Саркисов, Ю. Л. Перов // М.: Медицина, 1996. – 544 с.

- Шакирова, Ф. В. Клиническая морфология и экспериментальная хирургия мочеполового аппарата крысы / Ф. В. Шакирова, Ф. Г. Гирфанова, А. И. Гирфанов [и др.] / Москва, 2022.