Клинико-психологическая диагностика динамики депрессивной симптоматики, коморбидной с резистентной симптоматической эпилепсией

Автор: Бельская Галина Николаевна, Машковцева Надежда Викторовна, Пономарева Ирина Викторовна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Клиническая (медицинская) психология

Статья в выпуске: 29 (246), 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования динамики аффективной патологии у больных симптоматической эпилепсией с резистентными приступами как индикатора эффективности лечения коморбидной патологии на фоне монотерапии инновационным нейромодулирующим препаратом. Установлено, что применение фармакотерапии коморбидной аффективной патологии на фоне базисной противоэпилептической терапии при резистентной симптоматической эпилепсии приводит к достоверному уменьшению выраженности симптомов депрессии, проявляющемуся как в динамике, так и в сравнении с результатами исследования плацебо-эффекта.

Симптоматическая эпилепсия с резистентными приступами, коморбидная аффективная патология, фармакологическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/147159698

IDR: 147159698 | УДК: 616.853+616.895.4

Текст научной статьи Клинико-психологическая диагностика динамики депрессивной симптоматики, коморбидной с резистентной симптоматической эпилепсией

Эпилепсия как заболевание головного мозга характеризуется прежде всего стойкой предрасположенностью к генерации эпилептических припадков, а также нейробиологи-ческими, когнитивными, психологическими и социальными последствиями этого состояния [2]. Традиционно исследователями уделяется внимание только собственно припадкам, в то время как непароксизмальные нарушения при эпилепсии остаются неизученными и больные соответственно не получают адекватного лечения [4].

Депрессия представляет собой наиболее распространенное коморбидное эпилепсии психическое расстройство [2], в значительной степени влияющее на заболеваемость и смертность. Распространенность депрессии варьирует от 20 % до 55 % у пациентов с плохо контролируемыми приступами, что достоверно выше, чем в общей популяции (2–4 %). Между тем, у пациентов с медикаментозной ремиссией этот показатель колеблется от 3 до 9 % [5, 6, 7]. Последние исследования показали, что и депрессия, и эпилепсия могут быть вызваны одними и теми же причинами. В настоящее время выявлен целый ряд общих для эпилепсии и депрессии патогенетических механизмов [8]. Однако предположение клиницистов, что стратегия лечения депрессии у больных без эпилепсии может быть использована и для пациентов с эпилепсией, пока не доказана [6, 7]. Вместе с тем, результаты фармакотерапии пациентов с такого рода комор- бидностью препаратами, обладающими одновременно как собственно противоэпилептиче-ским, так и антидепрессивным эффектом, могут являться одним из косвенных, но существенных доказательств этиопатогенетической общности органической природы пароксизмальных и аффективных нарушений.

При этом в клиническом плане важно, что одним из общих правил фармакологического лечения фармакорезистентных (устойчивых к медикаментозной терапии) эпилепсий является лечение максимально допустимыми дозами препаратов при монотерапии (лечения только одним препаратом) или рациональной политерапии, при которой возможно сочетание двух и более препаратов [3]. В условиях полипрагмазии (применение трех и более лекарственных препаратов) риск возникновения нежелательных эффектов очень высок [1]. При этом очевидно, что собственно положительный терапевтический эффект такого рода коморбидной патологии более целесообразно оценивать по динамике аффективной патологии, чем по динамике эпилептических припадков, хотя бы в силу наличия объективных причин их регистрации (необходимость проведения электрофизиологических исследований, возможность появления бессудорожных клинических проявлений и т. п.).

В контексте вышеизложенного вызывает интерес необходимость проведения клинико-психологического исследования больных с коморбидностью резистентной сим- птоматической эпилепсии и депрессии, обусловленной повреждением головного мозга. Последняя в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) квалифицируется как «Органическое расстройство настроения (аффективное)» и имеет код F06.3. При этом важным доказательством этиопатогенетической детерминированности этих расстройств является соответствие клинико-анамнестической картины базовым критериям органических психических расстройств:

-

1) наличие собственно повреждения или дисфункции головного мозга вследствие системного физического заболевания;

-

2) причинно-следственная взаимосвязь во времени развития основного заболевания и начала развития психического синдрома;

-

3) редукция симптоматики психического расстройства вслед за успешной терапией основного заболевания (повреждения или дисфункции головного мозга).

Последний критерий, как нам представляется, может рассматриваться и как дополнительный аргумент в пользу необходимости проведения клинико-психологического исследования, в котором на фоне терапии основного заболевания (в частном случае – резистентной симптоматической эпилепсии) оценка динамики причинно-следственно связанной с ним сопутствующей психической патологии (в частном случае – органической аффективной патологии) служит, во-первых, задачам доказательства наличия собственно коморбидной патологии, и, во-вторых, задачам относительно экономичной, но в то же время информативной медицинской психодиагностики. При этом важной представляется необходимость обоснования не только препарата, обладающего одновременным терапевтическим эффектом в отношении обеих составляющих коморбидного расстройства, но и его дозы, минимальная величина которой позволяет получить, во-первых, достоверные данные о наличии терапевтического эффекта в отношении этих составляющих, и во-вторых, доказательно снизить медикаментозную нагрузку на организм. Последнее позволяет дополнительно обосновать величину максимально допустимой дозы препаратов при монотерапии коморбидной резистентной симптоматической эпилепсии, что соответствует задачам современного подхода к клинической и психологической диагностике эпилепсий [3].

Целью выполненной работы было изучение динамики аффективной патологии у больных симптоматической эпилепсией с резистентными приступами как индикатора эффективности лечения коморбидной патологии на фоне монотерапии инновационным нейромодулирующим препаратом Фенотропил® в минимальной и максимальной дозах 100 и 200 мг в сутки. Выбор препарата Фенотропил® обоснован тем, что клиническими и экспериментальными исследованиями было доказано наличие у него выраженного анти-депрессивного, антиастенического и ноотропного эффектов и противосудорожного действия [2, 4].

Общая характеристика пациентов, материалов и методов. В исследование было включено 62 пациента с установленным диагнозом резистентной симптоматической эпилепсии (32 мужчины и 30 женщин) в возрасте от 18 до 75 лет (средний возраст пациентов –40,46±17,7 лет). Все пациенты получали базисную противоэпилептическую терапию.

Исследование проводилось в 3-х группах испытуемых. Первую группу составили пациенты, получавшие препарат Фенотропил® в дозе 200 мг в сутки (далее – группа №1, n=18), пациенты второй группы получали Фенотропил® в дозе 200 мг в сутки (далее – группа №2, n=22). В качестве контрольной группы выступали пациенты, получавшие на фоне базисной противоэпилептической терапии плацебо вместо препарата Фенотропил® (далее – группа №3, n=22).

Основным психодиагностическим инструментом клинико-психологического исследования выраженности и структуры аффективных нарушений депрессивного спектра у пациентов было обследование по Госпитальной шкале депрессии Гамильтона (HDRS) и самооценки тяжести депрессии по шкале Бека, которые проводились при первом визите, трижды в течение 3-месячной терапии Фенотропилом® и через месяц после окончания курса лечения. В процессе наблюдения оценивались нежелательные явления (НЯ) фармакотерапии по общепринятым методикам.

Результаты исследования подвергались статистическому анализу с использованием статистического пакета SPSS v.15.0.

Результаты. По итогам самотестирования по шкале Бека в начале исследования (суммарный балл) у большинства пациентов выявлена выраженная и умеренная депрессия.

Зарегистрированы достоверные межгрупповые различия по уровню депрессии: более выраженной она была в группах пациентов № 1 и № 2. При оценке суммарного балла по шкале Гамильтона достоверных межгрупповых различий не было выявлено, и у пациентов всех исследованных групп диагностирована легкая и умеренная депрессия (см. таблицу).

В ходе исследования уровень депрессии более существенно регрессировал в группах пациентов № 1 и № 2. Незначительная положительная динамика у пациентов группы № 3 зарегистрирована только при исследовании по шкале Гамильтона.

Клинико-психологический анализ результатов исследования на начальных его этапах показал наличие рассогласований между мнениями пациента и исследователей по некоторым клиническим шкалам методик Гамильтона и Бека. Это, прежде всего, касалось оценки работы и деятельности пациентов. Так, при исследовании по опроснику Бека незначительная доля пациентов (17 %) отмечали свою нерешительность, повышенную утомляемость и сложности в работе, однако они же при тестировании по шкале Гамильтона «смягчали» такую симптоматику либо вообще не акцентировали на этом внимание врача, пытались «скрыть» свою «профессиональную несостоятельность», «никчемность». В 23 % исследованных случаев, в которых отмечалось расхождение между результатами исследования по 2 методикам, отмечалась неадекватная оценка отношения самого пациента к имеющейся у него депрессии. Более половины пациентов (57 %) при заполнении опросника Бека высказали мнение, что причиной депрессии у них является не эпилепсия, а другие заболевания, экологические факторы и т.д. Однако при исследовании по шкале Гамильтона около половины пациентов (43 % опрошенных) уверенно соглашались с тем, что главная причина проблем в их настроении – это эпилептические приступы. Объяснение этого феномена, вероятно, связано с большой психосоциальной значимостью эпилепсии и выра-

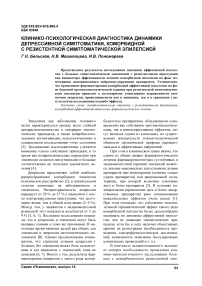

Динамика оценки депрессии на фоне лечения (M±m)

|

Суммарный балл |

1-е исследование |

2-е исследование |

3-е исследование |

4-е исследование |

5-е исследование |

Оценка достоверности различий |

|

Группа № 1 |

||||||

|

Опросник Бека |

25,06± 8,65 |

20,39± 8,81** |

16,00± 8,49** |

13,39± 6,55** |

12,17± 7,34** |

p 2– p 1=0,000 p 3 – p 2=0,000 p 4– p 3=0,005 p 5– p 4=0,012 |

|

Шкала Гамильтона |

17,83± 7,17 |

11,06± 4,67** |

8,39± 4,59** |

6,72± 3,68** |

6,7± 5,89** |

p 2– p 1=0,001 p 3 – p 2=0,006 p 4– p 3=0,020 p 5– p 4=0,190 |

|

Группа № 2 |

||||||

|

Опросник Бека |

20,37± 8,58 |

15,21± 6,95** |

12,11± 6,63** |

9,16± 6,59** |

8,00± 5,82** |

p 2– p 1=0,000 p 3 – p 2=0,000 p 4– p 3=0,000 p 5– p 4=0,004 |

|

Шкала Гамильтона |

17,79± 7,08 |

13,74± 6,49** |

18,56± 36,43** |

8,58± 5,68** |

8,63± 5,91** |

p 2– p 1=0,002 p 3 – p 2=0,000 p 4– p 3=0,002 p 5– p 4=0,461 |

|

Группа № 3 |

||||||

|

Опросник Бека |

16,10± 9,53 |

16,33± 10,12 |

16,52±9,28 |

15,14±8,83 |

16,38± 9,72 |

p 2– p 1=0,843 p 3 – p 2=0,694 p 4– p 3=0,057 p 5– p 4=0,187 |

|

Шкала Гамильтона |

16,67± 6,34 |

14,00± 6,07** |

13,24± 5,77** |

11,48± 6,34** |

13,00± 5,40** |

p 2– p 1=0,001 p 3 – p 2=0,143 p 4– p 3=0,323 p 5– p 4=0,092 |

** p<0,005 – высокодостоверное отличие от данных группы плацебо; p2–p1; p3–p2; p4– p3; p5–p4 – отличия между визитами.

женной стигматизацией пациентов, которая провоцируется отношением общества к этим больным. Это выражается в большом количестве ограничений в их жизни – отсутствием возможности водить автомобиль, приобретать некоторые специальности и трудоустраиваться по ним, даже при наличии соответствующего образования.

Для каждого восьмого пациента получены данные о расхождении оценок исследователя и пациентов по вопросам сексуальной дисфункции (в 12 %). При самостоятельном заполнении анкеты опросника Бека эти пациенты чаще отмечали наличие симптомов половой дисфункции, чем при клиническом интервьюировании врачом с помощью шкалы Гамильтона. Чаще всего такие случаи рассогласования мнений выявлены у пациентов с низким социальным статусом, и, вероятнее, всего связаны с низким уровнем культуры и образования.

У пациентов группы № 3 регресс симптомов умеренной и тяжелой депрессии до уровня легкой по самоопроснику Бека зарегистрирован уже при третьем исследовании, при этом статистически высокодостоверные отличия от исходных данных зарегистрированы уже на втором этапе исследования (см. таблицу). Исследование по шкале Гамильтона показало аналогичный результат. Тем не менее, до самого последнего этапа исследования сохранялись описанные выше расхождения между общими баллами оценки мнений врача и пациента: при тестировании по опроснику Бека сохранялась легкая депрессия, тогда как тестирование по шкале Гамильтона показало полный регресс депрессии у большинства пациентов, достоверно отмечающийся же в результатах четвертого этапа исследования.

Тестирование пациентов группы № 2 также выявило наличие у них умеренной депрессии. При этом редукция симптоматики депрессии до уровня легкой зарегистрирована уже на втором этапе исследования, а высокодостоверно полное купирование симптомов – на четвертом. Выявленные различия между результататами исследования на всех этапах исследования свидетельствуют о наличии стойкого позитивного сочетанного эффекта терапии коморбидной патологии препаратом Фенотропил® уже в дозе 100 мг в сутки.

У всех пациентов группы № 3 установлена симптоматика депрессии легкой и умеренной степени и уменьшение ее выраженности в случае исследования по шкале Гамильтона, начиная с исследования на втором этапе.

При оценке нежелательных явлений фармкотерапии только у 9,6 % обследованных пациентов (4 – из группы №1 и 2 – из группы № 2) наблюдались головные боли в утренние часы, примерно через 1 час после приема препарата, которые проходили в течение 2–3 часов и регрессировали на 2–3 день лечения. Эти случаи НЯ были квалифицировали как легкие с возможной связью с приемом препарата, не влияющие на симптоматику выявленной аффективной патологии и ее динамику на всех этапах исследования.

Выводы

-

1. Применение фармакотерапии комор-бидной аффективной патологии на фоне базисной противоэпилептической терапии при резистентной симптоматической эпилепсии приводит к достоверному уменьшению выраженности симптомов депрессии, проявляющемуся как в динамике, так и в сравнении с результатами исследования плацебо-эффекта.

-

2. Оценка клинико-психологических характеристик результатов психологической диагностики динамики депрессивной симптоматики, коморбидной с резистентной симптоматической эпилепсией, выполненной на фоне стандартной психофармакотерапии (сочетания антидепрессантов и базисной противо-эпилептической терапии), позволяет, во-первых, косвенно подтвердить эффективность такой терапии и основного заболевания (резистентной симптоматической эпилепсии) и причинно-следственно связанной с ним сопутствующей психической патологии (органической аффективной патологии), во-вторых, обосновать выбор минимальной величины допустимой дозы препаратов, обеспечивающей в тоже время максимальный терапевтический эффект.

-

3. В исследовании получены данные о наличии рассогласований в результатах субъективной и объективной оценки аффективной симптоматики при коморбидных расстройствах у пациентов с резистентной симптоматической эпилепсией, касающиеся вопросов отношения к своему заболеванию, трудоспособности, сексуальной дисфункции. Полученные данные требуют своего учета при исследовании коморбидных аффективных расстройств с помощью опросника Бека и шкалы Гамильтона.

Список литературы Клинико-психологическая диагностика динамики депрессивной симптоматики, коморбидной с резистентной симптоматической эпилепсией

- Вайнтруб, М.Я. Медикаментозные осложнения у больных эпилепсией/М.Я. Вайнтруб//Клиническая психофармакология. РМЖ. -1998. -№ 5. -С. 13-17.

- Гусев, Е.И. Эпилептология в медицине XXI века/Е.И. Гусев, А.Б. Гехт. -М.: ЗАО Светлица, 2009. -С. 5-6, 163.

- Зенков, Л.Р. Фармакорезистентные эпилепсии (руководство для врачей) Л.Р. Зенков. -М.: МЕДпрес-информ, 2003. -208 с.

- Литовченко, Т.А. Депрессия и эпилепсия/Т.А. Литовченко, Б.В. Михайлов//Нейро News: психоневрология и нейропсихиатрия. -2008. -№ 3/1. -С. 18-22.

- Каннер, А.М. Депрессия при неврологических расстройствах/А.М. Каннер. -К. Институт Лундбек, 2007. -112 с.

- Calabrese, J.R. Depression mood stabilisation: novel concepts and clinical management J.R. Calabrese//European Neuropsychopharmacology. -2004. -14. -P. 100-107.

- Dudra-Jastrzebska, M. Mood disorders in patients with epilepsy/M. Dudra-Jastrzebska, et al//Pharmacological reports. -2007. -Vol. 59. -P. 369-378.

- Kanner, A.M. Depression and Epilepsy: A New Perspective on Two Closely Related Disorders/A.M. Kanner//Epilepsy Currents. -2006 (September/October). -Vol. 6, № 5. -P. 141-146.