Ключевые признаки разграничения двух моделей Церкви: троичной и бинарной

Автор: Священник Михаил Викторович Легеев

Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda

Рубрика: Теоретическая теология

Статья в выпуске: 2 (26), 2025 года.

Бесплатный доступ

В 20‑х годах ΧΧ века перед церковной мыслью встал с предельной остротой комплекс вопросов: «что есть Церковь?», «каково её внутреннее устройство?», «каковы её отношения с внешним миром?» В результате этого на протяжении последнего столетия происходило активное формирование двух догматических концепций устройства Церкви. Евхаристически-эсхатологическая, или бинарная, концепция была связана с традициями константинопольской богословской школы, и её наиболее яркими представителями стали протопресвитер Николай Афанасьев, протопресвитер Александр Шмеман и митрополит Иоанн (Зизиулас). Формирование иерархически- исторической, или троичной, концепции в XX веке было связано с именами таких выдающихся богословов как святые Иустин (Попович), Думитру Станилое и Софроний (Сахаров). Общими тенденциями развития экклезиологической мысли на протяжении про- шедшего столетия стали системная разработка каждой из концепций, сопровождаемая глубокой проработкой троичного, христологического и космологического аспектов экклезиологии, а также общий рост напряжённости и антагонизма между этими двумя концепциями. На сегодня результатом этого процесса стало видимое противостояние между Русской и Константинопольской Православными Церквами. В рамках Общества современных экклезиологических исследований, действующего в Русской Церкви, осуществляются догматические разработки в области современной экклезиологии на самом высоком научно- богословском уровне. На сегодня сформулированы ключевые признаки разграничения двух моделей устройства Церкви.

Догмат о Церкви, современная экклезиология, евхаристическая модель Церкви, иерархическая модель Церкви, богословы XX века, Общество современных экклезиологических исследований, кризис межпоместного общения в Православии

Короткий адрес: https://sciup.org/140309127

IDR: 140309127 | УДК: 271.2/.3+271.5/6 | DOI: 10.47132/2541-9587_2025_2_117

Текст научной статьи Ключевые признаки разграничения двух моделей Церкви: троичной и бинарной

В 20-30-е гг. XX в. в Церкви начинается совершенно новый период, ставящий, в том числе, совершенно новые богословские задачи. Сегодня мы называем его периодом экклезиологии кафоличности, потому что именно в это время ставятся следующие предельные вопросы:

-

• Что есть Кафолическая Церковь?

-

• Какова она в своём внутреннем устройстве?

-

• Какова она в своём отношении к внешнему миру?

Радикальный взгляд на устройство Церкви, идущий вразрез с предшествующей традицией, предложил протопр. Николай Афанасьев, назвав его евхаристической экклезиологией; впоследствии этот взгляд получит существенное развитие и большу́ю популярность, достигнув своего апогея к началу XXI в. в учении митрополита Иоанна (Зизиуласа). Именно в рамках этой модели (которую мы называем теперь «евхаристически-эсхатологическая» или «бинарная» модель Церкви) получит своё развитие и теоретическое обоснование идея т. н. константинопольского папизма (по меткому выражению схиархим. Софрония (Сахарова)1, впервые употребившего это выражение).

Параллельно с этим и в более спокойном и взвешенном режиме ответ на поставленные временем вопросы будут искать и богословы, мыслящие в русле святоотеческой традиции, такие как В. Н. Лосский, прп. Иустин (Попович), прот. Думитру Станилое, схиархим. Софроний (Сахаров) и др. Вместе они подготовят почву для систематизации такого взгляда на устройство Церкви, который сегодня мы называем «иерархически-исторической моделью Церкви».

Четыре вопроса об устройстве Церкви

Радикальность взгляда на Церковь о. Николая Афанасьева состояла в следующих четырёх тезисах:

-

1. Церковь не имеет частей, но всякая локальная Церковь есть целое;

-

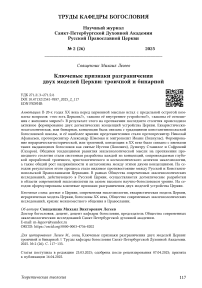

2. не Евхаристия в Церкви, а Церковь в Евхаристии (что будет потом уже митр. Иоанном (Зизиуласом) выражено в тезисе: «общение прежде бытия»);

-

3. Церковь хотя и пребывает в истории, но сама в себе не исторична;

-

4. народ и священство иерархически равны, и лишь функционально отличны по своему служению в «горизонте» церковного общения.

Все четыре тезиса резко противоречили традиционному пониманию устройства Церкви. Вопросы о том, «локальная Церковь — часть или целое?», «существует ли Евхаристия в Церкви или Церковь в Евхаристии?», «Церковь исторична в себе самой или она — лишь неизменяемый свидетель в истории?»

и «каково место народа в Церкви?», становятся полем формирования современной экклезиологической мысли.

При этом всё последующее время происходит не только формирование двух моделей Церкви, но и постепенное осознание их противоположенности по отношению друг к другу, соответственно с усилением противостояния между их представителями. К 20-м гг. XXI в., т. е. ровно через сто лет после начала данного процесса, это противоречие выразилось уже в практических действиях, таких как церковные события на Украине, подписание т. н. «томоса» Константинопольским патриархом и прекращении евхаристического общения между Русской и Константинопольской Церквами.

Именно в рамках этого серьёзнейшего процесса на базе Санкт- Петербургской духовной академии было создано Общество современных экклезиологиче-ских исследований, основные задачи которого состоят в исследованиях догматического характера в области экклезиологии, выработке единого научного поля в данной области, а также рецепция результатов данных исследований в рамках всего православного мира. Особое значение в этом процессе имеет взаимодействие с представителями других Поместных Церквей, а конечная цель — отсечение ложных и ошибочных представлений об устройстве Церкви. Всего Общество насчитывает более 30-ти сотрудников, членов и кандидатов в члены из различных богословских учреждений на каноническом пространстве Русской Православной Церкви, а также за её пределами2.

Уже в наше время в рамках деятельности Общества были сформулированы четыре пары признаков, связанных с вышеуказанными вопросами:

-

• троичность — бинарность

-

• ипостасность — реляционность

-

• историчность — эсхатологичность

-

• иерархичность — конститутивность

Через сетку этих признаков удобнее всего понять глубинное различие двух подходов.

Троичность или бинарность?

Святоотеческий взгляд на Троичность является источником взгляда святых отцов и на устройство Церкви.

Каждое из Лиц Св. Троицы, согласно святоотеческой поздневизантийской антифилиоквистской мысли XIII–XIV вв., являет собственные личные свойства во взаимоотношении с Каждым из двух других Лиц3. Но эти предвечные свойства отображаются также и в образе действия (τρóπος τῆς ἐνεργείας), в выходе Божественных Лиц к миру и человеку. И наконец, они отображаются также в жизни самого человека и мира, и прежде всего — в жизни и устройстве Церкви, поскольку именно Церковь являет в себе в конечном счёте то бо-гозамысленное богоподобие Св. Троице, о котором сказано: «Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему» (Быт 1:26).

Отец есть источник и начало всякого отечества. В предвечном внутритрои-ческом плане Он есть начало всецелой Троицы: как начало ипостасного бытия Лиц Сына и Св. Духа, так и начало единой Божественной природы в Лицах Сына и Св. Духа4. В своём выходе к человеку Он есть источник всякого отечества, начало и первообраз всякого начала.

Рождаемый Сын в своих предвечных отношениях с Отцом полагается началом личного общения. А в Своём личном выходе к человеку — тем совершителем, через Которого всё сообщается, совершается и определяется.

Св. Дух, выступая как бы печатью внутритроического общения, выявляет его совершенство, состоящее в том числе в преодолении дуализма двоичности (бинарности), по слову и мысли свт. Григория Богослова:

«Божество выступило из единичности по причине богатства, преступило двойственность, потому что Оно выше (дуализма) материи и формы… и определилось тройственностью... по причине совершенства, чтобы и не быть скудным, и не разлиться до бесконечности»5.

Поэтому Св. Дух является печатью выхода Св. Троицы уже к человеку.

Но, что особенно важно, троичность Св. Троицы является основанием и первообразом того, что уже в самом творении, т. е. в человеческой жизни, возможно осуществить (как через подобие, так и через реальную связь с Самой Троицей) путь начала, общения и совершенства. Осуществить уже как путь истории, становления и подвига, в отличие от всесовершенной, предвечной и неизменяемой жизни Бога.

человек как Церковь

Св. Троица - триипостасный образ бытия Бога

Церковь 一 ипостасный образ бытия Человека

НАЧАЛО

СОВЕРШЕНСТВО ТРОИЦЫ

Кафолическая Церковь целое

ОБЩЕНИЕ местная Церковь один часть

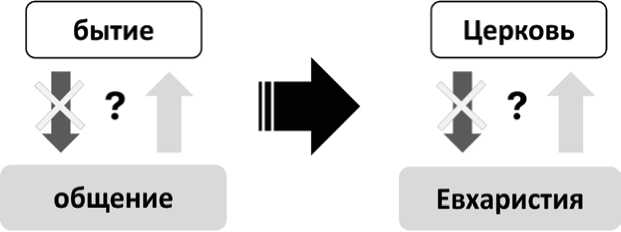

В то время, как о. Николай Афанасьев фокусируется на локальной Церкви, отождествляя её с Кафолической Церковью, такие богословы как прп. Иустин (Попович) и схиархим. Софроний (Сахаров) намечают путь такой дифференциации масштабов Церкви, особенно выделяя низший масштаб этой дифференциации — отдельного человека как Церкви6. Это — традиция, идущая от свв. Игнатия Антиохийского, Макария Египетского и Августина Иппонско-го (что примечательно, относящихся к разным богословским школам)7. Такое понимание структуры Церкви, состоящей из трёх различных масштабов, задаёт уже св. Игнатий Антиохийский, утверждая: «Где епископ, там должен быть и народ, также как где Иисус Христос, там и кафолическая Церковь»8, а также в другом месте: «(Где дух человека, там должно быть и его тело), жертвенник уже готов… пусть измелят меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым»9.

Человек как начало Церкви несёт на себе образ Бога Отца. Место, где совершается общение (локальная Церковь; в ветхозаветной предыстории Церкви Христовой это — отдельный, локальный народ), несёт образ неизреченного внутритроического общения, задаваемого ипостасными отношениями Отца с Сыном. А универсум Церкви (т. е. сама Кафолическая Церковь, взятая в своей полноте) отпечатляет образ всецелой Св. Троицы, венчаемой Духом Святым.

С другой стороны, можно посмотреть и реверсивно на вопрос прообра-зовательных отношений Церкви и Св. Троицы. Так, Христос, который есть Источник и Глава Кафолической Церкви, несёт на себе образ Отца — Источника Троицы. Как Отец является источником бытия Лиц, а также природы во Св. Троице, так и Христос является источником экклезиологического ипо-стасного бытия каждого из масштабов Церкви, с одной стороны, но и источником её природного состояния, с другой (поскольку Церковь от Него имеет не только энергии Его Божественной природы, но и восстанавливает в творении всесовершенную, всецелую и всеобоженную природу человека, действуя её энергиями сообразно замыслу Божию о человеке).

В таком реверсивном плане Глава Церкви Христос будет отображать Отца. Священство Церкви будет отображать в себе Самого Христа, Сына Божия. А дух каждого человека, церковного члена (как его невидимый глава) — отображать Св. Духа, доводящего «пространство» Церкви до его внутренней полноты, простирающейся от Главы ко всем членам и единящем их.

Таков троичный подход к внутреннему устройству Церкви.

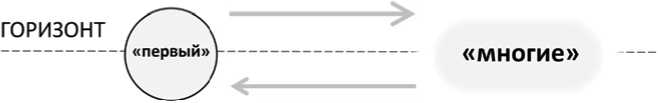

Бинарный подход, или бинарная модель Церкви, базируется на изменённом (по отношению к каппадокийской мысли) троическом богословии. Он представляет собой своего рода урезанный формат троичности, в силу чего, по вышеприведённому слову свт. Григория Богослова, при данном взгляде происходит впадение в дуализм «формы и материи», взаимообусла-вливающих друг друга. Внутренняя жизнь Св. Троицы при таком подходе сводится к двум «точкам»: началу и общению.

НАЧАЛО ОБЩЕНИЕ

«первый» ^с: «многие»

В евхаристически- эсхатологической модели Церкви эта имеющая вну-тритроическое происхождение бинарность распространяется на ряд параллельных планов, объединённых общим принципом отношений двух полюсов — «первого» и «многих»10.

Бинарный подход формирует своего рода «дуалистическую воронку», где череда бинарных планов спускается от Св. Троицы как своего первообраза, а затем и от эсхатологической Церкви — к плану отдельной евхаристической общины, или собрания, оканчиваясь на нём. Следствиями такого подхода становятся:

-

• упразднение онтологического масштаба, или компонента, экклезиоло-гического бытия — отдельной персоны, человека как Церкви;

-

• следовательно, разрушение вообще онтологической структуры Церкви, сведение её до двух онтологических точек, позиций — эсхатологической Церкви (вверху) и отдельный евхаристической общины, как бы атома Церкви (внизу), которые оказываются связаны единой «кафоличностью»;

-

• при таком положении дел остальные (промежуточные) структурные масштабы Церкви, лежащие между этими двумя «точками» (такие как епархия, митрополия и т. д.), оказываются безразличны по своему числу и не имеют какой-либо онтологической нагрузки.

Церковь

Кафолическая Церковь

безразличное число функциональных масштабов Церкви

ОБЩЕНИЕ («многие»)

2 онтологических масштаба Церкви

(«первый»)

евхаристическая община =Кафолическая Церковь

Святая Троица

Из троичности и бинарности в двух подходах к вопросу о Церкви закономерно вытекает и ряд других пар признаков.

Ипостасность или реляционность?

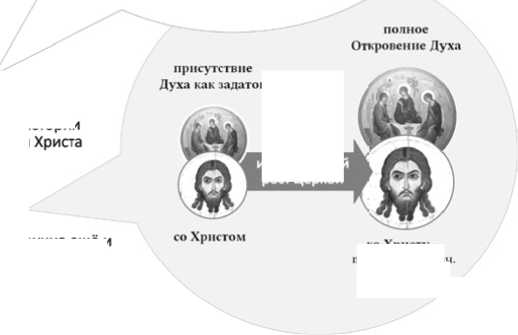

Признак ипостасности указывает на реальность ипостасного бытия Церкви как целого. То же самое можно сказать и о Св. Троице, — неправомерно отождествлять её целостное реальное бытие с ипостасью одного Отца, как и ипо-стасность Церкви, Невесты Христовой, с ипостасью Христа, её Главы.

Св. Троица есть не просто лишь совокупность, лишь сумма отдельных Лиц, объединённых единой природой, но таинственная реальность целого — всецелый Бог. Также и подобие Св. Троицы — Церковь — не есть просто совокупность отдельных людей, но таинственная реальность целого, всецелый Человек, понимаемый так не только в значении природы, но также и в значении реально существующего , понимаемый как единый богочеловеческий организм.

Ряд богословов XX в. искал язык для выражения этой реальной целостности; этот поиск происходил не без проблем и ошибок11. Сегодня для выражения такого реально существующего мы используем святоотеческое понятие «образ бытия», или «образ существования» (τρóπος τῆς ὑπάρξεως), которое не тождественно понятию «ипостась», включая последнее как свой частный случай. Это понятие призвано выразить реальность и конкретность Церкви как организма. Различные виды образов бытия — кафолически- ипостасный, синаксисо- ипостасный и лично- ипостасный, или ипостась — относятся к различным масштабам бытия Церкви12.

Виды образов бытия

(тролод тг|§ блар^Есод)

Триипостасный образ бытия

Кафоліческіі-ипоспсный образ быпія

Церковь-образ бытия

Синаксисо-ипоспсньш образ бытия

Ипосгась, лицо, личный образ бытия

При таком понимании общение компонентов совершается внутри этого ипостасного организма как его внутренняя деятельность, но не подменяет его, размывая его границы как целого, как это мыслится в бинарной модели.

Бинарная модель, напротив, имеет реляционный характер. В его основании лежит экзистенциалистская парадигма, привнесённая его представителями, подобно тому, как некогда Ориген привнёс в христианскую мысль из внешней философии платонизм13.

Тезис о. Н. Афанасьева «Церковь в Евхаристии, а не Евхаристия в Церкви»14 впоследствии предельно ясно разъясняет митр. Иоанн (Зизиулас) в книге «Бытие как общение»: общение прежде бытия15. Так реляционность подменяет собой ипостасность.

Историчность или эсхатологичность?

Ипостасность Церкви является основанием её историчности, её исторического роста и развития как реального организма.

Признак историчности указывает на то, что Церковь есть не просто фиксированный и неизменяемый в самом себе свидетель исторических процессов, но имеет историчность своим внутренним признаком.

Во-первых, она исторична в самом своём формировании, в самой своей структуре, которая ныне существует как «историческое в неисторическом». Так, ещё блж. Августин, рассматривавший тему Церкви в динамике, утверждал: «всеобщий путь ко спасению души святые ангелы и святые пророки указывали и предрекали (в определённом историческом порядке): сперва немногим людям… потом в особенности еврейскому народу… и наконец он был явлен через осуществление обетований во) Граде Божием, который должен был составиться из всех народов»16.

универсум Церкви

Эти исторические масштабы, хотя и изменили свой характер (например, ветхозаветное священство стало новозаветным, отдельный народ заменился отдельной общиной или локальной Церковью17), однако они сохранились в существующей трёхчастной структуре Церкви: персона, часть, целое18.

эсхатон единоборства Христа с миром конец веков единоборства крквн с миром

И ИПОСТАСНОГО БЫТИЯ

ИСКУПЛЕНИЕ ПРИРОДЫ

Церковь:

спасает

Кафолическая Церковь

1. претерпевает развитие в истории

спасается

2 Церковь как община исторична ещё и • потому, что она несовершенна - идёт со Христом, но и ко Христу

-она продолжает Его искупительный подвиг

іірік үісіние

исторический рост Церкви

ко Христу -пределу историч. роста Церкви

-

17 В том числе и реальностью т. н. «национальных Церквей».

-

18 Примечательно, что тот же блж. Августин прямо указывал на прообразователь-ность и первообразность Лиц Св. Троицы по отношению к этим трем масштабам бытия Церкви — персоне, локации (где совершается общение) и универсуму ( Августин Иппонский, блж. О Граде Божием… С. 213. 11:24).

Но сказанным не ограничивается историчность Церкви. Так, во-вторых, она в самой себе призвана проживать очищение своих членов и частей от греховного и несовершенного. Таким образом, в Церкви ещё и потому есть части, что человеческое несовершенно. Поместные Церкви, в реальности земной жизни представляющие части всецелой и Кафолической Церкви, в отличие от неё, возглавляемой Самим Христом, возглавляются людьми (иерархией) и имеют то, что прп. Максим Исповедник называл «γνώμη» — разумный колебательный выбор, а значит, должны, подобно отдельному человеку, проходить свой исторический путь, очищаясь от греховного.

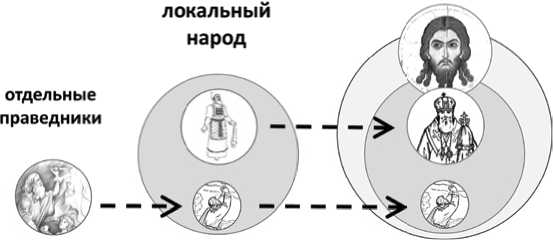

И наконец, в-третьих, Церковь призвана проживать и проживает в истории земной кенотический и домостроительный путь Христа, путь жизни для других — для всего мира, осуществляя его в собственных ипостасных формах. И этот путь (это в-четвёртых) она совершает вместе со Христом, Который не может быть вытеснен в эсхатон и заменён в истории человеком19.

Как историчность связана с ипостасностью Церкви в троичной модели Церкви, так же и в бинарной модели эсхатологичность вытекает из её реляционности.

Действительно, если корни Церкви в реляционности, в предшествующих бытию отношениях, как полагают представители данного подхода, то эти корни полагаются там, где пребывает полнота этих отношений. Для Церкви это — эсхатон, содержащий в себе общение всех, даже не родившихся и пока не существующих, членов Церкви.

Вдохновлённое этим подходом неприятие истории доходит у его важнейшего представителя, митр. Иоанна (Зизиуласа), до мысли о том, что «историческая реальность… в самой природе своей содержит зло»20. Приводимый им образ перевёрнутого древа Церкви является характерным свидетельством отношения к истории.

Иерархичность или конститутивность?

Последний ключевой признак троичной, или исторически- иерархической, модели Церкви — иерархичность.

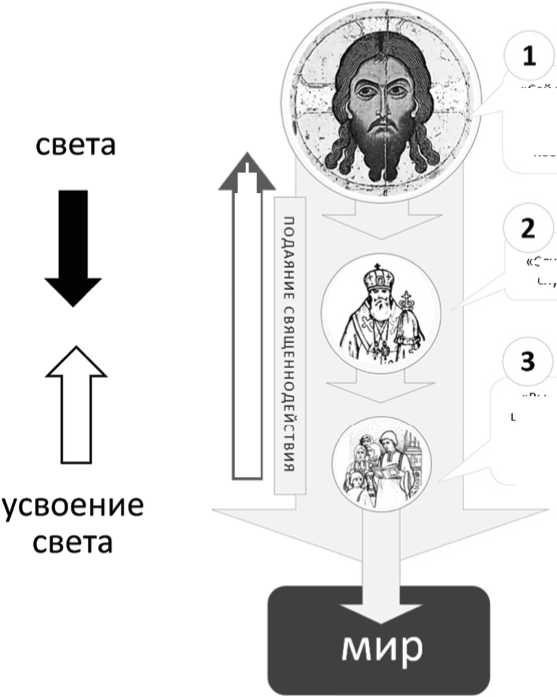

Он указывает на такие, вертикальные по своему характеру, отношения внутри Церкви, при которых существуют три вектора иерархических отношений, —схема, восходящая ещё к античным представлениям, ясно выраженная, например, в Корпусе Ареопагитикум21:

-

• излияние света или благодати «сверху вниз» (от Первосвященника Христа, через иерархическое священство, к народу Церкви, и уже от него и через него — далее к миру);

-

• усвоение этого света, идущее в обратном порядке, «снизу верх»;

-

• общение в среде равных.

У святых отцов имеются также антропологические образы такого иерархического устройства Церкви, соотносящие иерархический порядок Церкви с устройством природы человека: духом, душой и телом.

три уровня "священства"

излияние

«Вы — род избранный, царственное священство... дабы возвещать... Призвавшего вас» (1 Пет. 2:9)

«Сей имеет и священство непреходящее... Первосвященник... превознесённый выше небес» (Евр. 7:24, 26)

И И 812」зстоНН style в WMlwhA

«Слушающий вас. Меня слушает» (Лк. 10:16)

В бинарной модели признак конститутивности, или «горизонтальности»22, противоположный иерархичности и отрицающий её, заменяет иерархический порядок и отношения идеей т. н. «конститутивного баланса».

даёт сверхипостась целому

конституируют природу

В таком «балансе» отношения выше- и нижестоящих (прежде всего, между священством и народом) интерпретируются как технические функции конститутивных отношений.

В такой «системе координат» уже не может осуществляться преподаяние благодати «сверху вниз», т. к. источником природного (и, соответственно, энергийного) в Церкви полагается не Христос и не священство, следующее за Христом, а встречно направленный конститутив общения всех церковных членов. Здесь, в бинарной модели, понятие о том, что Ипостась Отца является источником не только Лиц Сына и Св. Духа, но и единой Божественной природы во всех Троических Лицах, заменяется на идею конститутивного источника сущности (а следовательно, и энергии). Эккле-зиологический план, соответственно, отображает образ таких внутритрои-ческих отношений.

По мысли митр. Иоанна (Зизиуласа), за бинарными отношениями «первого» и «многих» скрывается «баланс» по отношению друг к другу двух онтологических начал:

-

• сверхипостаси Отца (представляющей в себе всю Троицу)23 и...

-

• общения всех Лиц, конституирующих сущность целого24.

Оба тезиса, как и совокупная идея конститутивного их баланса, представляют собой радикальный переворот на 180 градусов по отношению к каппадокийскому пониманию «монархии Отца», т. е. пониманию отношений Бога Отца и остальных Лиц Св. Троицы (где отрицается как сверхипостасность Отца, так и конституция сущности).

«1-ЫЙ»

«многие»

даёт бытие и природу целому

--------> конституируют образ бытия

Заключение

Итак, сравнение ключевых признаков двух моделей приводит к следующим наиболее общим выводам.

Бинарная модель — Троичная модель сводит устройство Церкви к дуализму «первого» и «многих» по образу отношений формы и материи; разрушает онтологическую структуру Церкви упраздняет отдельного человека в структуре Церкви

«экзистенциализирует» Церковь - разрушает реальность Церкви как ипостасного организма релятивизирует область природно-энергийного в Церкви нивелирует иерархические различия внутри Церкви, сводя их к функционалу выводит Христа из истории и одновременно делает человека главой Кафолической Церкви

«замораживает» состояние Церкви, лишая её внутреннего развития как в аспекте исправления несовершенства её частей и членов, так и в аспекте её христоподобного пути в истории

-

• утверждает онтологическую структуру Церкви: персона, часть, целое; соответственно выявляет значение отдельного народа и отдельной Поместной Церкви как частного

-

• утверждает значение отдельного человека как Церкви

-

• утверждает ипостасную реальность Церкви как Невесты Христовой, отличную от Ипостаси Христа

-

• полагает Христа основанием природно-энергийного бытия Церкви

-

• утверждает иерархические различия внутри Церкви, обеспечивающие энергийную жизнь Церкви

-

• полагает Христа единственным и реально исторически действующим Главой бсрцалой Церкви

-

• осмысляет Церковь как организм, не только пребывающий и свидетельствующий в истории, но и имеющий внутреннее историческое развитие («за себя» и «за других»)

Искажение троического богословия влечёт за собой и искажение представления о пути и устройстве Церкви. В наше время мы имеем два принципиально разных подхода к осмыслению как самой Троичности Бога, так и её связи с устройством Церкви. Как современные события, так и уровень современных экклезиологических разработок максимально заостряют противоречие между этими двумя взглядами.

Представленное в настоящей статье есть лишь краткая схема тех научных результатов, которые мы имеем сегодня. За этой схемой стоит серьёзная работа, проводимая в рамках деятельности Общества современных экклезио-логических исследований, а её результаты ни в малой мере не уступают той «грандиозной системе», которую выстроил митр. Иоанн (Зизиулас), с той лишь разницей, что результаты нашей работы опираются действительно на святоотеческую мысль и Предание Церкви.