Клональное микроразмножение in vitro: выбор эксплантов (на примере видов рода Valeriana)

Автор: Ишмуратова М.М., Барышникова Н.И., Газиева Э.М.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Биотехнология

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

С целью сохранения промысловых видов лекарственных растений рекомендовано вводить их в культуру и плантационное возделывание, в том числе используя культуру in vitro. Для многолетних травянистых растений важным являются выбор оптимального экспланта и приема культивирования. В условиях культуры in vitro у видов рода Valeriana описаны следующие типы морфогенеза: эмбриоидогенез, каллусогенез, геммогенез и ризогенез. Растения-регенеранты могут быть получены путем активации существующих апикальных и пазушных меристем надземных и подземных органов, соматического эмбриоидогенеза и образования растений de novo из каллусной ткани. Эксплантами для введения в культуру in vitro могут быть семена, апикальные меристемы побега и корня, черешок и пластинка ассимилирующих листьев, почки возобновления, узлы вегетативно-репродуктивного побега. Эффективное размножение с целью получения растений-регенерантов видов ряда ufficinales (V. alternifolia Ledeb., V. dubia Bunge., V. officinalis L., V. wolgensis) возможно при использовании в качестве эксплантов семян и узлов из зоны торможения вегетативно-репродуктивного побега. Оптимальным приемом культивирования является активация существующих меристем. Время для введения в культуру in vitro эксплантов подбирается индивидуально для каждого вида и зависит от природы экспланта и феноритмов развития растений.

Виды рода valeriana, приемы культивирования, культура in vitro, экспланты

Короткий адрес: https://sciup.org/147204857

IDR: 147204857 | УДК: 581.143.6:

Текст научной статьи Клональное микроразмножение in vitro: выбор эксплантов (на примере видов рода Valeriana)

связи с чем действенной мерой сохранения ресурсов лекарственных растений признано введение видов в культуру и их плантационное выращивание [Сацыперова, Рабинович, 1990; Schippmann, Leaman, Cunningham, 2002].

Виды рода Valeriana являются лекарственными растениями, источниками валепотриатов и эфирных масел, обладают седативным действием [Ломагина, Данчул, 1990; Горбунов, 2002; Pilerood, Prakash, 2013; Heng-Wen Chen et al., 2015 и др.]. С целью расширения сырьевой базы V. officinalis L., в качестве дополнительного источника лекарственного сырья, рекомендуют использовать близкородственные виды, часть из которых являются редкими видами [Барышникова, 2005; Харрасова, 2012; Семенова, Егорова, 2013; Сулейманова, 2013; Ишмуратова и др., 2017 и др.]. Однако эксплуатационные запасы сырья видов рода Valeriana даже в оптимальных частях ценокомплексов не стабильны в силу биологических особенностей видов (все они малолетники с выраженной R- составляющей в стратегии жизни) [Барышникова, 2005; Сулейманова, 2013; Ишмуратова и др., 2017 и др.]. Этот факт накладывает ограничения на использование природных популяций видов рода Valeriana в качестве ресурсных.

Дополнением существующих методов сохранения биоразнообразия ресурсных и редких видов ex situ является метод культуры in vitro [Ишмуратова, 2006].

Перед исследователем, размножающим редкие и ресурсные виды растений в условиях in vitro , возникает ряд вопросов оптимизации технологий, связанных с биологией вида, его редкостью и финансовой затратностью метода in vitro : какой растительный материал нужно (можно) изолировать для успешного введения в культуру; какой период времени является оптимальным для введения в культуру; как максимально, без потерь использовать небольшой объем растительного материала; каким методом размножать.

Важно правильно выбрать эксплант, приемы и методы размножения in vitro, поскольку значительная часть растительного материала теряется на первых этапах при разработке протоколов микроразмножения.

При размножении в культуре in vitro редких растений существует целый ряд ограничений, связанных, в первую очередь, с небольшим объемом растительного материала, находящегося в распоряжении экспериментатора. К тому же, среди таких видов встречаются и «трудноразмножаемые». Считаем, что для преодоления этой проблемы должны быть определены потенциально успешные подходы, которые необходимо предварительно отобрать по результатам скрининга технологий размножения родственных видов и видов одной жизненной формы.

Цель работы – выбор экспланта и оптимального времени его изоляции для клонального микроразмножения in vitro видов рода Valeriana для получения однородного посадочного материала.

Материалы и методы исследования

Объекты исследования – виды рода Valeriana : V. alternifolia Ledeb., V. dubia Bunge., V. officinalis L., V. wolgensis Kazak . , V. tuberosа L.

Жизненные формы. Исследуемые виды относятся к гемикриптофитам.

В.Н. Ворошилов [1959] описывает жизненные формы валериан следующим образом: «виды лекарственной валерианы, все без исключения, относятся к типу замещающих двулетников» со столонами или без них. «Явление замещающей, или возобновляющейся двулетности (монокарпичности), заключается в том, что подземная часть плодоносившего растения не сохраняется, как у настоящих многолетников, а отмирает вместе со старым стеблем, т.е. все старое растение отмирает после плодоношения целиком, как у настоящего двулетника, а вегетативную жизнь растения продолжают отделившиеся от растения почки возобновления, сидящие на новом корнеклубне».

Эксплантами для введения в культуру in vitro являлись семена, ассимилирующие листья, узлы из зоны торможения вегетативно-репродуктивного побега и почки возобновления.

Стерилизацию эксплантов проводили дробным способом:

-

1. Промывка материала в проточной воде, а затем в мыльном растворе.

-

2. Обработка раствором «Бриллиант» (0.9–1%-ный р-р акрилдиметиламмоний хлорида и 0.8– 0.9% р-р глутарового альдегида и функциональные компоненты) в разведении 1 мл на 100 мл воды с экспозицией 40 мин.

-

3. Обработка 0.1% р-ром диацида с экспозицией 10–35 мин.

-

4. Обработка 70% р-ром этилового спирта с экспозицией 1 мин.

-

5. Обработка хлоргексидином с экспозицией 15 мин.

После каждого этапа стерилизации экспланты трижды промывали дистиллированной водой.

Работу в асептических условиях, приготовление и стерилизацию питательных сред проводили согласно имеющимся в литературе рекомендациям [Бутенко, 1964; Калинин, Сарнацкая, Полищук, 1980; Биотехнология…, 1989].

Питательной средой культивирования являлась модифицированная питательная среда Мура-сиге-Скуга (МС) [Murashige, Skoog, 1962].

В качестве регуляторов роста для инициации морфогенетических процессов использовали гормональные добавки 6-бензиламинопурин (6 – БАП) в концентрации 0.1–1.0 мг/л; индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) в концентрации 0.5–1.0 мг/л; кинетин в концентрации 1.0 мг/л.

pH питательной среды – 5.5–5.8.

Условия культивирования . Растения культивировали в биологических пробирках и колбах объемом 50–100 мл, при люминесцентном освещении в 10 000 лк, 16-часовом фотопериоде, 26°С и относительной влажности воздуха 70%.

Результаты и их обсуждение

Выбор оптимальных эксплантов для введения в культуру in vitro зависит от многих факторов, главными из которых являются жизненная форма растений, способы размножения: половой и/или бесполый, возраст и жизненность растений-доноров.

Анализ литературы по размножению в условиях культуры in vitro видов рода Valeriana показывает, что протоколы клонального микроразмножения для некоторых видов ( V. edulis ssp. рrocera, V. jatamansi, V. glechomifolia, V. officinalis, V. wallichii ) разработаны с использованием разных эксплантов – апикальных меристем побега [Kaur et al., 1999; Salles et al., 2002] и корня [Mathur et all., 1989], черешка [Reza, Morteza, Akhtar, 2009] и пластинки ассимилирующих листьев [Castillo et al., 2000].

В наших экспериментах эксплантами для некоторых видов являлись почки возобновления, ассимилирующие листья, узлы из зоны торможения вегетативно-репродуктивного побега и семена [Ишмуратова, Барышникова, 2003; Ишмуратова, 2008; Ишмуратова, Ткаченко, 2009; Ишмуратова и др., 2017].

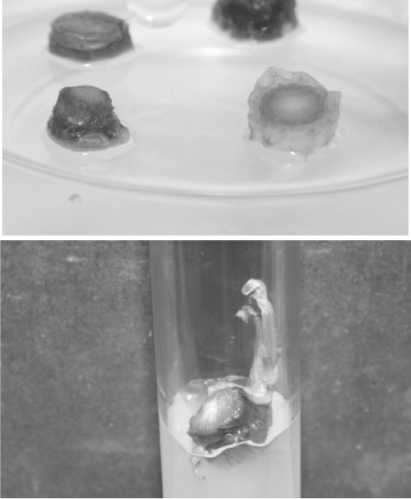

Исследуемые виды являются гемикриптофитами, почки возобновления у которых расположены близко к поверхности почвы (рис. 1), поэтому введение в культуру in vitro таких эксплантов представляет определенную сложность, связанную с их высокой зараженностью грибковой и бактериальной инфекцией. Лучшие результаты стерилизации таких эксплантов были достигнуты при последовательном использовании 70%-ного раствора этанола в течение 1 мин. и 0.1%-ного раствора диацида в течение 25 мин. При этом доля стерильных и жизнеспособных эксплантов, из которых формировались растения-регенеранты (рис. 2), была очень низкой и не превышала 10–15%.

Лучшее состояние почек для введения в культуру - когда они плотно укрыты почечными чешуями (рис. 1). Это период до начала вегетации или же в конце вегетации. У исследованных видов эти фенологические фазы приходятся на разное время года.

Нами исследованы феноритмы видов рода Valeriana в Республике Башкортостан [Ишмуратова и др., 2011а, б]. Два вида V. tuberosа и V. dubia начинают вегетировать ранней весной. Valeriana tuberosа (при определенных условиях и V. dubia) – эфемероид и начинает вегетировать под снегом. Это накладывает ограничения на введение этих видов в культуру in vitro в период «до начала веге- тации».

Рис. 1 . Почки возобновления Valeriana dubia, находящейся в фазе вегетации

Рис. 2 . Растения-регенеранты Valeriana wol-gensis при введении в культуру in vitro почек возобновления

У двух видов (V. dubia и V. wolgensis) отмечается отрастание розеточных побегов после периода плодоношения (рис. 3), поэтому необходимо выбрать оптимальное состояние почек возобновления до времени конца вегетации.

Рис. 3 . Отрастание розеточных побегов Valeriana wolgensis, находящейся в фазе окончания плодоношения

Нами установлено, что для этих видов оптимальным периодом для введения в культуру in vi- tro почек возобновления является фенофаза «начало плодоношения». В условиях Южного Урала этот период приходится на конец мая – начало июня для V. tuberosа, июнь – для V. dubia, июль – для V. wolgensis и июль-август – для V. оfficinalis [Ишмуратова и др., 2011а; Харрасова, Барышникова, Ишмуратова, 2011].

В качестве эксплантов для размножения видов валерианы in vitro нами использованы также семена [Ишмуратова, Барышникова, 2003; Ишмуратова, 2008; Ишмуратова, Ткаченко, 2009; Ишмуратова и др., 2017 и др.]. Так как при лабораторном хранении в течение года семена некоторых видов рода Valeriana теряют всхожесть, рекомендуем использовать для введения в культуру in vitro свежесобранные семена. Созревание семян исследован- ных видов приходится на разные сроки.

При стерилизации 0.1%-ным раствором диаци-да в течение 10–12 мин. можно добиться 75–100% неинфицированных семян.

Семена высевали на безгормональную пита- тельную среду, содержащую минеральные соли по прописи МС. По достижении имматурного возрас- тного состояния, растения пересаживали на питательные среды по прописи МС, содержащие различные комбинации и концентрации БАП, ИУК и кинетин для мультипликации побегов (рис. 4).

Рис. 4 . Мультипликация побегов на растениях-регенерантах Valeriana alternifolia ( а ) и V. wolgensis ( б ), полученных при введении в культуру in vitro семян

Выбор и поиск оптимального экспланта при введении в культуру in vitro видов рода Valeriana продиктован следующими факторами: 1) низкая жизнеспособность семян некоторых видов; 2) низкая стерильность и жизнеспособность эксплантов при введении почек возобновления.

В качестве варианта в выборе эксплантов нами были взяты узлы вегетативно-репродуктивного побега. В норме вегетативно-репродуктивный побег не ветвится до побегов второго и третьего порядков. Но при определенных условиях у видов ряда Оfficinales в пазухах стеблевых листьев репродуктивного побега развиваются боковые вегетативные побеги. Например, для V. оfficinalis такое явление в условиях неполной яровизации при выращивании растений в теплице описано П.Л. Нухимов-ским [2002]. Пробуждение почек в зоне торможения вегетативно-репродуктивного побега можно вызвать и иными способами – например, удалением флоральной зоны побега. Через некоторое время после этой манипуляции можно вводить узлы вегетативно-репродуктивного побега в культуру in vitro . Рекомендуем удалять флоральную зону побега в фазе начала бутонизации, которая у исследованных видов приходится на разные сроки.

Из введенных стеблевых фрагментов, содержащих узлы, на питательной среде МС, содержащей БАП и ИУК, формируются вегетативные побеги (рис. 5 а, б), а в дальнейшем – и растения- регенеранты (рис. 6).

а

Рис. 5 . Геммогенез ( б ) Valeriana wolgensis при введении в культуру in vitro узлов вегетативно-репродуктивного побега ( а )

б

Эти же подходы в отношении выбора экспланта нами [Ишмуратова, Зарипова, 2000] были успешно реализованы при клональном микроразмножении in vitro другого вида – Polemonium caeruleum L., близкого к некоторым видам рода Valeriana по жизненной форме. Для размножения P. caeruleum in vitro и получения растений-регенерантов нами были рекомендованы семена и узлы вегетативнорепродуктивного побега. Эти результаты позволяют говорить о том, что для растений одной жизненной формы можно использовать единые подходы при выборе экспланта и приема культивирования для микроклонального размножения.

Рис. 6 . Растения-регенеранты Valeriana wolgensis в культуре in vitro при введении в качестве экспланта узлов вегетативнорепродуктивного побега

Выбор оптимальных методов и приемов размножения in vitro зависит от биологии и морфогенетических потенций размножаемого вида и задач, которые перед собой ставит исследователь.

К настоящему времени в мировой практике разработаны протоколы микроразмножения in vitro некоторых видов рода Valeriana ( V. alternifolia, V. dubia, V. edulis ssp. рrocera, V. glechomifolia, V. jatamansi, V. officinalis, V. wallichii, V. wolgensis ) с использованием различных приемов культивирования. Размножения растений в условиях культуры in vitro авторам удалось достичь путем активации апикальных и пазушных меристем надземных и подземных органов [Mathur et all., 1989; Salles et all., 2002; Ишмуратова, Барышникова, 2003; Ишмуратова, 2008; Ишмуратова и др., 2017], стимуляции органогенеза и соматического эмбриоидоге-неза в каллусе листового происхождения [Kaur et all., 1999; Castillo et all., 2000; Reza, 2009]. Обобщая результаты своих исследований и исследований других авторов, можно сделать вывод о том, что в условиях культуры in vitro у видов рода Valeriana присутствуют следующие типы морфогенеза: эмбриоидогенез, каллусогенез, геммогенез и ризо-генез. Растения-регенеранты можно получить путем активации существующих меристем, образования растений de novo из каллусной ткани.

Заключение

К настоящему времени интенсивная эксплуатация популяций видов лекарственных растений приводит к деградации, а порой и к их исчезновению в естественных местах обитания. С целью сохранения таких видов (многие из них являются редкими) рекомендовано вводить их в культуру и плантационное возделывание, а также размножать в условиях in vitro. При этом для многолетних травянистых растений, имеющих системы надземных и подземных органов, важными являются выбор оптимального экспланта и приема культивирования.

В условиях культуры in vitro у видов рода Valeriana описаны следующие типы морфогенеза: эм-бриоидогенез, каллусогенез, геммогенез и ризоге-нез. Растения-регенеранты могут быть получены путем активации существующих апикальных и пазушных меристем надземных и подземных органов, соматического эмбриоидогенеза и образования растений de novo из каллусной ткани. Эксплантами для введения в культуру in vitro могут быть использованы семена, апикальные меристемы побега и корня, черешок и пластинка ассимилирующих листьев, узлы вегетативно-репродуктивного побега, почки возобновления. Эффективное размножение с целью получения растений-регенерантов видов ряда Оfficinales ( V. alternifolia Ledeb., V. dubia Bunge., V. officinalis L., V. wolgen-sis ) возможно при использовании в качестве эксплантов семян и узлов из зоны торможения вегетативно-репродуктивного побега. Из использованных приемов культивирования оптимальным является активация существующих меристем. Время для введения в культуру in vitro эксплантов подбирается индивидуально для каждого вида и зависит от природы экспланта и феноритмов развития растений.

Список литературы Клональное микроразмножение in vitro: выбор эксплантов (на примере видов рода Valeriana)

- Барышникова Н.И. Эколого-фитоценотическая характеристика, ценопопуляционный анализ и опыт введения в культуру Valeriana tuberosa L. и Valeriana dubia Bunge в степном Зауралье Республики Башкортостан: автореф. дис.... канд. биол. наук. Уфа, 2005. 22 с

- Биотехнология растений: Культура клеток. М.: Агропромиздат, 1989. 280 с

- Бутенко Р.Г. Культура изолированных тканей и физиология морфогенеза растений. М.: Наука, 1964. 272 с

- Ворошилов В.Н. Лекарственная валериана. М.: Наука, 1959. 160 с

- Горбунов Ю.Н. Валерианы флоры России и сопредельных государств: Морфология, систематика перспективы использования. М.: Наука, 2002. 207 с.

- Ишмуратова М.М. Размножение видов рода Valeriana в культуре in vitro//Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. Белгород, 2008. С. 56-59

- Ишмуратова М.М., Барышникова Н.И. Valeriana officinalis s.l. на Южном Урале: особенности биологии в природе, при интродукции и в культуре in vitro//Современное состояние не древесных растительных ресурсов России. Киров, 2003. С. 156-161

- Ишмуратова М.М., Зарипова А.А. Особенности морфогенеза Polemonium caeruleum L. in vivo и in vitro//Растительные ресурсы. 2000. Т. 36, вып. 3. С. 106-115

- Ишмуратова М.М., Ткаченко К.Г. Семена травянистых растений: особенности латентного периода, использование в интродукции и размножении in vitro. Уфа: Гилем, 2009. 115 с

- Ишмуратова М.М. и др. Фенологические характеристики Valeriana wolgensis Kazak. на Южном Урале//Известия Самарского научного центра РАН. 2011а. Т. 13, № 5(2). С. 79-81

- Ишмуратова М.М. и др. Фенология видовов рода Valeriana на Южном Урале//Вестник Оренбургского государственного университета. 2011б. № 12 (131). С. 77-79

- Ишмуратова М.М. и др. Эколого-фитоцено-тические, популяционные и репродуктивные характеристики, биология семян, культура in vitro Valeriana alternifolia//Растения в холодном регионе: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. Якутск, 2017. С. 249-259

- Калинин Ф. Л., Сарнацкая В.В., Полищук В.Е. Методы культуры тканей в физиологии и биохимии растений. Киев: Наук. думка, 1980. 488 с

- Ломагина З.В., Данчул Т. Ю. Семейство Valerianaceae Batch//Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения их химический состав, использование. Семейства Caprifoliaceae-Planta-ginaceae. Л., 1990. С. 20-30

- Нухимовский Е.Л. Основы биоморфологии семенных растений. М.: Оверлей, 2002. Т. 2. Габитус и формы роста в организации биоморф. 859 с

- Сацыперова И.Ф., Рабинович А.М. Проект общесоюзной программы исследований по интродукции лекарственных растений//Растительные ресурсы. 1990. Т. 26, вып. 4. С. 587-597

- Семенова В.В., Егорова П.С. Поливариантность онтогенеза Valeriana alternifolia Ledeb. и структура ее природных ценопопуляций в Якутии. Новосибирск: Наука, 2013. 111 с

- Сулейманова Э.Н. Биология, эколого-фитоцено-тические и популяционные характеристики Va-leriana wolgensis Kazak. на Южном Урале (Южно-Уральский государственный природный заповедник): автореф. дис.... канд. биол. наук. Уфа, 2013. 22 с

- Харрасова Г.В. Интродукция некоторых видов рода Valeriana ряда Officinales в условиях культуры в степной зоне Башкирского Зауралья: автореф. дис.. канд. биол. наук. Уфа, 2012. 22 с

- Харрасова Г.В., Барышникова Н.И., Ишмуратова М.М. Интродукция видов рода Valeriana в Башкирском Зауралье//Известия Самарского научного центра РАН. 2011. Т. 13, № 5 (3). С. 116-119

- Castillo P. et al. Plant regeneration from callus and suspension cultures of Valeriana edulis ssp. pro-cera via simultaneous organogenesis and somatic embryogenesis//Plant Science, 2000. Vol. 151, № 2. P. 115-119

- Kaur R. et al. In vitro propagation of Valeriana jata-mansi//Plant Cell, Tissue and Organ Culture., 1999. Vol. 59, № 3. P. 227-229

- Kling J. Protecting medicine's wild pharmacy//Nature plants. 2016. Vol. 2, № 5. P. 16064

- Mathur J. et al. Propagation of Valeriana wallichii DC using encapsulated apical and axial shoot buds.//Plant Sci., 1989. Vol. 60, № 6. P. 111

- Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures//Physiol. Plant. 1962. Vol. 15, № 13. P. 473497

- Pilerood Sh., Prakash J. Nutritional and medicinal properties of valerian (Valeriana officinalis) herb: A review//International Journal of Food, Nutrition and Dietetics, 2013. Vol. 1, № 1. P. 25-32

- Reza A.G., Morteza K.K., Akhtar S. Rapid micro-propagation through shoot regeneration of Valeri-ana officinalis L.//Horticulture environment and biotechnology. 2009. Т. 50, № 5. P. 467-471

- Heng-Wen Chen et al. Chemical Components and Cardiovascular Activities of Valeriana spp. // Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Vol. 1. 2015. Article ID 947619 // http://dx.doi.o DOI: rg/10.1155/2015/947619

- Salles L.d.A. et al. Valeriana glechomifolia: in vitro propagation and production of valepotriates//Plant Science, 2002. Vol. 163, № 1. P. 165-168

- Schippmann U., Leaman J.D., Cunningham A.B. Impact of Cultivation and Gathering of Medicinal Plants on Biodiversity: Global Trends and Issues//Departmental Working Group on Biological Diversity for Food and Agriculture, Organisation of the United Nations, 2002. Rome, Italy