Кочевники Арктики: стратегии мобильности

Автор: Головнв А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 4 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Для изучения стратегий и технологий арктического номадизма избраны три очага кочевой оленеводческой культуры -полуострова Чукотка, Ямал и Кольский. Метод записи движения, называемый путь-карта-действие (ПКД), выявляет многомерную картину кочевого движения с его пиками и паузами, персональными и социальными траекториями. Сопоставление треков показывает, что в отличие от обычного пастуха, окарауливающего стадо, лидер выполняет более сложный и протяженный по времени маневр для осмотра окрестностей, оценки ситуации и выбора дальнейших действий. В статье приводятся насыщенные деятельностные схемы трех лидеров, охватывающие природное и социальное пространство: контроль над территорией и оленями, кочевой общиной и внешними контактами. Для Чукотки характерен «круговой» стиль кочевого движения и контроля над пространством, для Ямала - «миграционный», для Колы - «огородный». Во всех трех тундрах ключевую роль играют авторитетные лидеры, на опыте и энергии которых держится оленеводство. Лидеры придерживаются принципа жесткого единоначалия, в своих стратегиях широко используют социальные связи, в частности родственные. Кочевники и их лидеры опираются на традиции, но открыты для инноваций. Олень считается символом самобытности арктических кочевых культур, поскольку оленеводство обеспечивает автономию в экономике, движении и коммуникации. Вместе с тем традиционные технологии жизни-в-движении представляются ресурсом для развития современных стратегий освоения Арктики.

Мобильность, кочевники, лидеры, стратегии, движение, арктика, чукчи, ненцы, саамы, коми-ижемцы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145197

IDR: 145145197 | УДК: 397 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.4.131-140

Текст научной статьи Кочевники Арктики: стратегии мобильности

Стиль жизнедеятельности, соотносимый с кочевничеством, или номадизмом, обычно связывается с экстенсивным скотоводством, а в Евразийской Арктике – с оленеводством. Однако пастушество (пасторализм) не тождественно кочевничеству (номадизму). Номадами, помимо кочевых орд и пастухов, были мигрирующие охотники и воины, бродячие торговцы, ремесленники, артисты, лекари, а сегодня к ним добавились «неономады» – мобильные люди бизнеса, транспорта, кибер-сетей, разного рода реальные и виртуальные путешественники.

Распространено предубеждение, будто кочевничество возникло не то в неолите, в связи со становлением производящего хозяйства, не то в мезолите, в ходе развития охоты. Между тем номадизм – исконное и исходное состояние человечества, благодаря которому люди расселились по всей планете. Это состояние – не эпизод, а устойчивый феномен, в изучении которого намечаются по меньшей мере три тематико-хронологических горизонта: (1) номадизм как естество культуры с древнейших времен; (2) место кочевников в истории; (3) кочевые алгоритмы в современных технологиях мобильности. Иначе говоря, номадология нацелена на изучение не только конкретных кочевых обществ, но и феномена движения в антропологии и истории.

Арктика – пространство, в котором ярко сохраняется кочевая традиция. В разные эпохи в высоких широтах Евразии кочевали оленеводы (саамы, ненцы, эвенки, эвены, чукчи, коряки), собаководы (эскимосы, юкагиры), мореходы (норманны, поморы, эскимосы), коневоды (скандинавы, русские, якуты), пешеходы (например, на Чукотке бег и быстрая ходьба были возведены едва ли не в культ). В контактных ареалах мобильные культуры взаимодействовали: мореходы, оленеводы, коневоды и собаководы образовывали сеть коммуникаций, породившую эффект «циркумполярной культуры».

Мобильность – ключевое каче ство обитателей высоких широт, алгоритм их культуры, в которой динамика преобладает над статикой. Во многих культурах Арктики кочевание считалось благополучием, а оседлость – бедствием. Освоение обширного пространства и контроль над ним легли в основу мотивации и жизненной философии северян. Отнюдь не метафорой звучит утверждение, что на Севере издавна существовали не малые народы, а культуры больших пространств. Цель данной статьи состоит в выявлении деятельностного поля северного кочевника, обычно представляемого примитивным пастухом, занятым лишь монотонным окараулива-нием стада.

Полевой метод антропологии движения

Для изучения номад-технологий удобен метод путь– карта–действие (ПКД), включающий три вида документирования: (а) ведение GPS-записи (трека) передвижений человека в течение дня; (б) составление карты кочевий в течение года; (в) видеофотофиксация действий. Запись движения средствами GPS-мониторинга с попутным визуальным сопровождением позволяет наглядно передать «анатомию мобильности». Это своего рода анимация деятельностного пространства, создающая многомерную картину движения с его пиками и паузами, персональными и социальными траекториями [Головнёв, 2014].

Трек дневного пути на карте дополняется характеристиками: (1) основного занятия в течение дня, (2) ритма и эпизодов действия, в т.ч. пауз, (3) снаряжения и инструментария, (4) взаимодействия с партнерами, (5) исполнения задач и самостоятельных решений, (6) местности, (7) погоды. Действия фиксируются с помощью фото- и видеосъемки, при этом желательно отображать все эпизоды, хотя степень полноты записи определяется ситуативно с учетом внешних (например, погодные эксцессы) и внутренних (например, настроение кочевника) обстоятельств. В идеальном варианте синхронная запись треков всех обитателей стойбища дает полную картину движения/деятель-ности кочевой группы, по которой можно определить общий ритм и напряженные эпизоды деятельности, узлы коммуникации и роль лидера.

Картографирование позволяет представить систему движения в разных масштабах: от схемы годичных миграций (общий план) до карт сезонных перекоче-вок (средний план) и топографии отдельных стоянок, стойбищ, пастбищ (крупный план). Общий план показывает не только маршрут, но и контакты кочевников с полуоседлым промысловым и оседлым поселковым населением. Выявление особенностей мобильности разных групп и характера их контактов (кооперация, конкуренция, конфликты) необходимо для понимания стратегии и мотивации мобильности.

Для исследования недостаточно наблюдать кочевую мобильность, необходимо участвовать в ней, особенно в критических эпизодах. Кочевники, как правило, доброжелательно относятся к этнографическим замерам их движения и, осознавая свое превосходство в мобильности, охотно делятся этим мастерством с учеными.

В данной публикации я ограничиваюсь малой выборкой из массива собранных данных ПКД – характеристикой деятельностных схем трех лидеров кочевых групп на полуостровах Чукотка, Ямал и Кольский, представляя их в последовательности с востока на запад – по ходу солнца.

Три тундры

Полуострова Чукотка, Ямал и Кольский, имея немало общего, обнаруживают существенные различия в стиле оленеводства и мобильности чукчей, ненцев, саамов, коми-ижемцев. В каждой из тундр оленеводство сложилось самостоятельно на основе местных охотничьих практик, хотя циркумполярные контакты издавна обеспечивали обмен технологиями номадизма (например, при экспансии ымыяхтахской культуры, «каменных» самоедов, «каменных» чукчей, коми-ижемцев).

Чукотке с ее горными и приморскими тундрами традиционно присущ пеший и упряжный выпас крупных стад, дополненный в ХХ в. вездеходным транспортом. Здесь сочетаются горизонтальные (тундра–море) и верти-

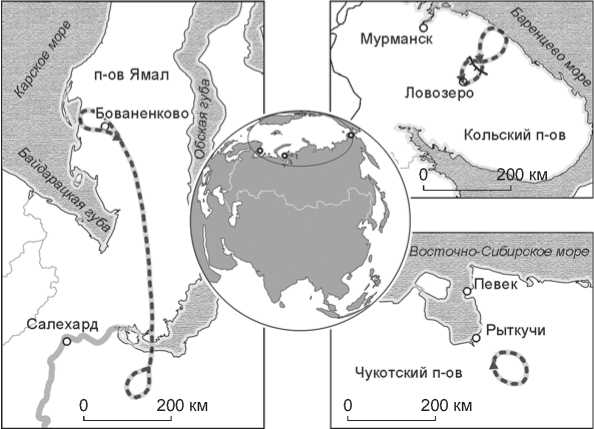

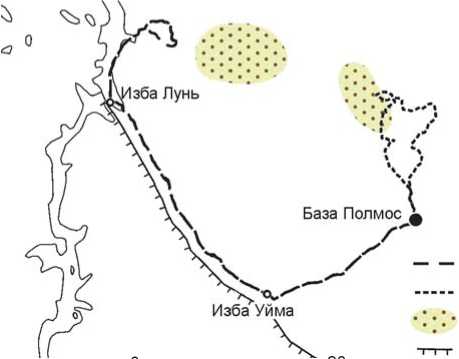

Рис. 1. Кочевья оленеводов Ямала (4-я бригада), Кольского п-ова («левое крыло»), Чукотки (3-я бригада) (обозначены пунктиром).

кальные (горы–долины) миграции: летом обдуваемые

магистраль разделяет северную и южную фазы ко-

ветрами приморские и горные тундры спасают от гнуса и оводов, зимой низины и долины с их древостоем обеспечивают топливом и укрытием от холодных ветров. Годичный цикл миграций оленеводов кругообразен (рис. 1), и пастбища Чукотки разделены на бригадные «круги кочевий». Площадь такого круга радиусом 40–60 км составляет ок. 5–6 тыс. км2. Оленевод пешком или на упряжке способен его пересечь в любом направлении за сутки или двое (чукчи считают дневной ход в 40 км обычным для мужчины). Таким образом, весь круг находится под контролем кочевника. Круговая локализация кочевий дает возможность летнего вольного отпуска оленей с эпизодическим дозором и последующим осенним сбором стада.

Ландшафт Ямала с обширной низинной тундрой, вытянутой от леса до моря на 700 км, определяет сезонный ритм меридиональных миграций оленеводов протяженностью до 1 500 км с круглогодичным окарауливанием больших стад на оленьих упряжках с помощью собак-оленегонок. Столь масштабные перекочевки обусловлены потребностью в древостое и укрытии от ветров зимой и в северных приморских пастбищах летом, когда остальная тундра накрыта тучами комаров и оводов (удобную летнюю тундру называют «оленеводческим раем»). Кочевки между летними и зимними пастбищами проходят по «хребту Ямала» (Хой) – возвышенному водоразделу между байдарацким и обским стоками (рис. 1). Весной и осенью по нему почти сплошным потоком движутся стада оленей, расходящиеся затем веером на летние и зимние пастбища (магистральный поток по хребту составляет больше половины общей миграции). Эта чевания настолько, что ненцы традиционно считают лето (сун) и зиму (таль) отдельными годами.

Кольская тундра выглядит узкой полосой (ок. 100 км) между лесом и морем. Саамы издавна практиковали здесь выпас небольших стад (до нескольких десятков оленей) с короткими миграциями и использованием для транспорта саней (кереж-ки) и вьюка. Это т.н. избное оленеводство включало доение важенок, летний вольный выпас и сбор стад с помощью собак-оленегонок. В 1880-е гг. мигранты коми-ижемцы привнесли на полуостров крупностадное товарное оленеводство с круглогодичным выпасом, промышленным осенним забоем оленей, наймом пастухов-работников (в т.ч. саамов), производством продукции (например, замши и меховой одежды) на продажу. В 1970-е гг. кольские оленеводы вернулись к летнему вольному отпуску оленей (рис. 1), на границе тундры и леса построили сплошную изгородь («огород») для регулирования сезонного движения оленей, а вдоль нее – избы и деревянные корали (загоны). Оленеводство стало «огородным», а кочевание – вахтовым, с выездами на пастушеские смены и возвращением в села (Ловозеро, Краснощелье). Ло-возерский оленевод В.К. Филиппов, сравнивая кольскую практику с ямальской, отмечал: «В большой [ямальской] тундре огороды смысла не имеют; у них там маршруты узкие, по тысяче километров. Там отпусти стадо, как мы отпускаем, оно смешается с соседними, и его съедят. А тут удобно, тем более с малым количеством оленеводов».

Социальная адаптация оленеводов не менее значима, чем экологическая. В XVI–XVIII вв. по тундрам Евразии с запада на восток прокатилась «оле- неводческая революция», которая стала ответом на скандинавскую и российскую колонизацию Севера: массовые миграции северных кочевников сопровождались борьбой за стада оленей и освоением отдаленных тундр. И сегодня состояние оленеводства определяется не только пастбищными, но и человеческими ресурсами. Три евразийские тундры примерно равновелики по оленеводческому потенциалу: на Чукотке, Ямале и в Фенноскандии (включая тундры Скандинавии и Кольского п-ова) численность домашних оленей составляет ок. 500 тыс. голов. Реакция оленеводства на социальные сдвиги особенно заметна при сравнении Ямала и Чукотки, которые в советскую эпоху были мировыми лидерами оленеводства. В 1990 г. в Ямало-Ненецком и Чукотском АО было поровну оленей: 490 и 491 тыс. соответственно. Однако постсоветский кризис отозвался на Ямале и Чукотке по-разному: в 1995 г. численность оленей у ненцев выросла до 508 тыс., а у чукчей сократилась до 236 тыс. Ныне на Ямале ок. 600 тыс. домашних оленей, на Чукотке – ок. 200 тыс. (всего в мире насчитывается порядка 1,8 млн домашних оленей). Каждая тундра переживает свой кризис: на Ямале – перепроизводство оленей (с перевыпасом пастбищ), на Чукотке – катастрофический спад. Стойкость ненецкого и уязвимость чукотского оленеводства во многом связаны с социокультурными обстоятельствами – сохранением частных стад на Ямале и тотальной их коллективизацией на Чукотке. Кроме того, сокращение численности оленей на Чукотке совпало по масштабам и срокам с массовым постсоветским оттоком пришлого населения – на 2/3 (прежде всего квалифицированных специалистов), тогда как Ямал сохранил

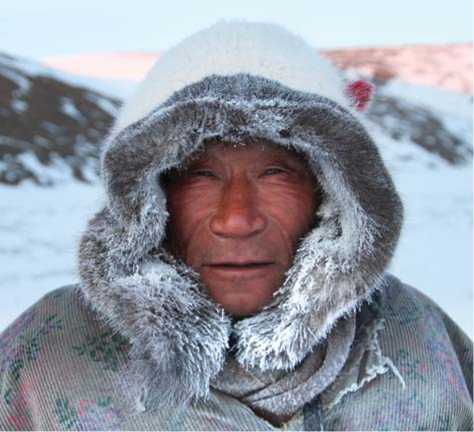

Рис. 2. Андрей Федотович Антылин, 73 года. Наставник 3-й оленеводческой бригады сельхозпредприятия «Чаун-ское». Прозвище Дед.

прежнюю социальную и демографическую структуру. Следуя популярной еще недавно логике конфликтности интересов коренного и нового населения, можно было ожидать, что отток последнего откроет простор традиционной экономике, прежде всего оленеводству с его потребностями в пастбищах. Однако случилось обратное: разрушение социальной среды, к которой десятилетиями адаптировалась чукотская культура, ввергло Чукотку в системный социальный кризис, атмосферу хаоса и мародерства. Ямал стал единоличным лидером мирового оленеводства, втрое перекрыв показатели Чукотки.

Опыт нашего исследования подтверждает, что человеческий (и этнокультурный) потенциал оказывается главным двигателем оленеводства и кочевания. Для наблюдения в трех тундрах мы выбрали три очага оленеводства: Чаунскую тундру Чукотки (ок. 100 оленеводов и 22 тыс. оленей), северо-западную тундру Ямала между Харасавэем и Морды-яхой (ок. 90 оленеводов и 23 тыс. оленей) и Ловозерскую тундру Кольского п-ова (ок. 50 оленеводов и 25 тыс. оленей). Во всех трех тундрах ключевую роль играют авторитетные лидеры, на опыте и энергии которых, по мнению местных жителей, держится оленеводство. Их деятельностные схемы представляют первостепенный интерес для изучения современного арктического номадизма.

Андрею Антылину (Чукотский п-ов) не раз доводилось начинать почти с нуля и приумножать стадо (рис. 2, 3). Пятнадцать лет назад его уговорили оставить успешную 3-ю бригаду с 6 тыс. оленей и возглавить бедствующую 1-ю бригаду, ее стадо за пять лет (1999–2004) он сумел нарастить с 800 до 5 тыс. голов. Тем временем стадо 3-й бригады почти растаяло, и по настоянию старшего брата Вуквукая Андрей вернулся и восстановил его до 6 тыс. голов. Из уцелевших к настоящему времени 3 из 12 чаунских бригад одной руководит Вуквукай (12 тыс. оленей), другой –

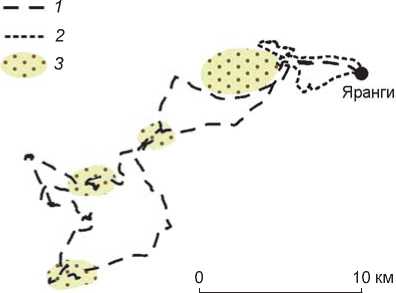

Рис. 3. Треки наставника ( 1 ) и пастуха ( 2 ) (Чукотка).

1 – Андрей Антылин, вездеход, 90 км; 2 – Григорий Павлюков, пеший, 26 км; 3 – олени.

Андрей Антылин (6 тыс. оленей). Несмотря на почтенный возраст, братья еще крепки (Вуквукаю за 80, но он до сих пор побеждает на скачках). Передав формально бригадирство своим сыновьям, оба числятся наставниками, но на самом деле по-прежнему руководят бригадами. Чукчи считают их главными оленеводами Чаунской тундры.

На стойбище Вуквукая царят старые обычаи и исполняются обряды, а у его брата священные куклы тайныкут о стались лишь в одной яранге. Андрей Антылин первым в Чаунской тундре сел на «Буран», приобрел компьютер и освоил квадроцикл. Вуквукай опирается на старину, Андрей смело принимает новизну; на стойбище Вуквукая говорят по-чукотски, на стойбище его брата – в основном по-русски; он на свой страх и риск смешивает чукотские устои и новые технологии.

Как и многим чукотским оленеводам, Андрею Антылину присуще «оленье мышление», суть которого отражают, например, названия месяцев: гро-йыльгын – отел, апрель, нетгыльгын – кожа с рогов слезает, август, эйнейгыльгын – гон, сентябрь, ча-чал-йильгын – ворсинки на мордочке оленят в утробе, февраль, лъоргықа-йильгын – голова в шерсти у утробных оленят, март. Антылин по-оленьи характеризует людей: «грибоед» – любитель грибов (удовольствий), забывающий ради них обо всем; «моче-ед» – любитель человеческой мочи, легко дающий себя обуздать (определение для «прикормленных» и покорных людей). Молодого пастуха, ударившего оленя и выбившего ему глаз, Антылин жестко отчитал, а сам, отмахиваясь в ходе перекочевки от привязанного сзади к его нарте бодливого оленя, не стегал его, а уговаривал: «Что же ты бодаешься, я ведь не могу тебя бодать, у меня нет рогов». Его толкование погоды связано с заботой об оленях: будет тепло – появятся оводы, которых олени боятся больше, чем волков; будет туман – олени разбредутся и станут жертвами потрав. Особое сочувствие у Антыли-на вызывает состояние важенок перед отелом: «у важенок плод двигается, и они быстро двигаются». Видя ворон, он замечает: «Эти уже представляют, как будут клевать глаза телятам».

С позиции хранителя стада Андрей Антылин воспринимает «дикарей» – диких оленей. Он выделяет такие достоинства «метисов» (потомство диких и домашних оленей), как сила, красота, легкий бег и умение вести стадо по хорошим пастбищам, поэтому не гонит приблудившегося самца-дикаря из домашнего стада: «Пусть гуляет, хороших оленей наплодит нам». Антылин верен чукотской традиции, отмеченной еще В.Г. Богоразом: пастухи приманивают дикарей в домашнее стадо и ценят их потомство за быстроту в упряжке и качества манщика на охоте [1991, с. 10–11]. Но он хорошо знает, что дикари накануне гона разбивают домашние стада и уводят «куски» за собой (в 2008 г. дикари увели все стадо 1-й бригады). Домашние олени охотно поддаются воле красавцев-дикарей и следуют за ними, не подчиняясь пастухам. Когда приходит пора августовского сбора стада, дикари для Антылина становятся угрозой: «Дикаря надо убить, чтобы он не путал стадо»; «дикий должен быть диким, а олени должны быть в стаде». По словам Антылина, нынче люди ослабли, а дикари окрепли: «Хозяева вымерли, расплодились дикари».

Сбор отколовшихся частей стада в конце лета представляет собой сложную композицию действий поисковой команды вездехода и пастухов, из которых одни (пастухи-держатели) окарауливают основное стадо, а другие (пастухи-искатели) подгоняют к нему отколовшиеся «куски». Задача осложняется тем, что основное стадо не стоит, а движется и может в любой момент расколоться из-за тумана, нападения волков или медведей, неумелого окарауливания, увлечения оленей грибами. Бродящие по горным склонам «куски» нужно «толкнуть» с разных сторон и с определенной силой к удобной долине так, чтобы затем их можно было собрать с помощью вездехода одним маневром.

Наиболее сложны для загона «куски», ведомые дикарями. За убегающим «куском» устремляется вездеход, от вида и рева которого дикари вырываются вперед, а домашние отстают. В этот момент нужно вклиниться между дикими и домашними оленями, разделяя их криками и пугающими жестами. Если это не удается, в ход идет карабин, и дикарь становится жертвой собственной красоты и силы.

Сбор «кусков» по напряжению напоминает военные действия. Андрей Антылин контролирует всю цепь параллельных и последовательных действий по подгону стада к ярангам, соединению «кусков», распределению пастухов на держателей, искателей и загонщиков, движению вездехода, квадроцикла, «дикарей», а также ритм жизни стойбища с ее женскими заботами. Все участники гонки почти слепо следуют его указаниям, и именно по воле Деда пастухи действуют слаженно. Финалом многодневного и многоходового действа является эйнеткун – «праздник молодого оленя», который проходит не по календарю, а по достижении успеха в сборе оленей; эйнеткун – своего рода «день победы» оленеводов.

Помимо оленеводства, Антылин контролирует «социальный фронт», где ему противостоят торговцы спиртом (они же браконьеры) и недавно назначенный директор сельхозпредприятия «Чаунское». Спирто-торговцы – злейшие враги Деда: они «старшего сына убили», «племянника кончили», а теперь «до Ивана [младшего сына] добираются». Антылин недолюбливает праздники, опасается гостей из поселка. По его мнению, пороки оседлой жизни губят тундровую молодежь, отнимают у чукчей будущее. В сентябре 2013 г. Дед, застав спиртоторговцев в своей бригаде, в одиночку вступил с ними в неравный бой, прострелил из карабина колеса их машины и по спутниковому телефону вызвал полицию. Однако правоохранители по-своему оценили решительность Антылина, поймавшего браконьеров с поличным: они изъяли у Деда карабин «Сайга», из которого он стрелял по колесам, и инкриминировали ему «умышленное повреждение имущества… общеопасным способом». Следствие продолжалось 1,5 года, при этом многие соплеменники не разделяли упорства Антылина в борьбе с «мафией». Лишь в апреле 2015 г. ему вернули «Сайгу» и как будто закрыли дело.

Два года (по состоянию на конец 2015 г.) длится противостояние Антылина и директора сельхозпредприятия «Чаунское». Когда Антылин говорит о ком-то, не употребляя ни имени, ни даже местоимения, значит, речь идет о директоре, который раздражает его не меньше дикарей и браконьеров. Дед осознает, что за директором стоит могущественная корпорация и, враждуя с ней, он подвергается большому риску. Однако Антылин неумолим: он считает себя ответственным за судьбу чукчей (кочевников и поселковых), настаивая на возвращении базы сельхозпредприятия в национальное село Рыткучи (из г. Певека), на внимании к оленеводству и уважении к оленеводам; конкуренция с директором дополнительно моби-

Рис. 4. Нядма Нюделевич Худи, 56 лет. Бригадир 4-й бригады оленеводческого предприятия «Ярсалинское», почетный оленевод Ямала (звание присвоено в 2011 г.). Прозвище Тарцавей (Борода).

лизует Антылина. 73-летний чукотский Дед контролирует пространство тундры в сложном переплетении природных и социальных отношений: от сезонных кочевий и окарауливания оленей до сбережения соплеменников от браконьеров, торговцев спиртом и вредных (с его точки зрения) управленцев.

Нядма Худи (п-ов Ямал) исповедует ненецкое кредо: оленеводу хорошо, если хорошо его оленям (рис. 4, 5). Подобно Антылину, он обладает «оленьим чувством»: оглядывая пастбище при перекочевке, со вкусом приговаривает, как хорошо олени здесь «будут кушать». Нядма иногда искренне соболезнует: «Олени плачут, когда им плохо, когда их бьют, плохо кастрируют». Он хорошо понимает, какие тяготы выпадают на долю оленей в жару, когда одолевают комары и оводы, нарастает угроза заражения «копыт-кой» (necrobacillesis) и «кашлем» (cephenomyosis). Заметив болезнь, бригадир немедленно отгоняет больных оленей в хвост стада или отправляет «больной кусок» в сопровождении пастуха на отдельный выпас. Бригадир не только окарауливает стадо, но и осматривает окрестности для выбора дальнейших действий, поэтому его трек протяженнее трека обычного пастуха.

Искусство ненца-оленевода состоит в маневре со стадом в «море оленей». Навигация среди множества стад, особенно в потоке массового кочевья по хребту Ямала, предполагает умение избегать столкновений с другими стадами и при этом не отставать (опоздавший идет по опустошенным пастбищам). Успешные маневры невозможны без поддержки родни и благорасположения соседей. В родственных и межродовых отношениях оленевод должен быть столь же виртуозен, как в обращении с арканом и упряжкой оленей.

Тундровые миграции напоминают, по словам самих оленеводов, игру в шахматы; ассоциацию

5 км

Рис. 5. Треки бригадира ( 1 ) и пастуха ( 2 ) (Ямал).

1 – Нядма Худи, оленья упряжка, 31 км; 2 – Александр Худи, оленья упряжка, 12 км; 3 – олени.

с шахматами усиливает ненецкое правило движения: «Мы кочуем в шахматном порядке, чтобы не смешать оленей». Каждый «игрок» ведет свой аргиш (караван) по хребту Ямала, стремясь опередить соседей и первым занять лучшее пастбище. Однако постоянные ходы на опережение недопустимы, и лидер кочевья на время уступает инициативу соседу, чтобы иметь о снования в нужный момент (например, при выходе на отельные пастбища) сделать крити-че ски важный опережающий ход. Традиция регламентирует попеременный выход в авангард кочевий разных бригад.

На землеустроительных картах маршруты оленеводов прорисованы линиями. В действительности кочевой путь – не линия, а кружево. Судя по записям треков ямальских оленеводов, они выпасают стадо вокруг стойбища на территории радиусом ок. 5 км, отгоняя оленей каждый раз на новый участок, следующий по солнцу за предыдущим. Затем бригада кочует на новое место, примерно в 10 км от прежнего, и снова пасет стадо вкруговую, «по солнцу». Линия движения стада в такой последовательности напоминает лепесток. Впрочем, любое стадо может столкнуться с вращающимся таким же образом соседним стадом, чаще всего из-за тумана (пурги, гололеда, атаки волков, ошибки пастуха), что будет иметь фатальные последствия, вплоть до полной потери оленей.

У ненцев авторитет оленевода всецело зависит от мастерства «вождения стада», и слова ерв (вождь) и тета (многооленный) являются почти синонимами. Стадо оленей служит не только основой жизнеобеспечения, но и инструментом пространственной стратегии, например, в кочевой тактике «давления большого стада». На «шахматной доске» кочевий многотысячное стадо представляет собой главную фигуру. Оно движется быстрее мелких стад и его «маховик» охватывает огромные площади. Если большое стадо «накрывает» оленей нерасторопного мелкого оленевода, то последний занимается либо трудоемким отловом своих оленей в огромном стаде соседа (что собственными силами неосуществимо), либо покорно следует за ним. Иногда возвращение заблудших оленей происходит только на зимнем корале (контрольном загоне для подсчета и сортировки стад) в южной тундре. Использовать этот шанс удается далеко не каждому мелкому оленеводу, поскольку он существенно уступает в скорости движения крупному оленеводу или бригаде. Если мелкий оленевод не успеет отловить своих оленей до зимы, то, по тундровым законам, его олени могут быть использованы новыми владельцами по своему усмотрению [Головнёв и др., 2014, c. 32–50].

В августе 2013 г. «кусок» стада частника Петра Сэротэтто (по прозвищу Тарзан) смешался с 5-тысячным стадом 4-й бригады. Бригадир Нядма ока- зался перед сложным выбором. С одной стороны, у него появилась возможность проучить назойливого соседа. С другой стороны, он знает, что Сэротэт-то славится независимым нравом и поразительным (по слухам, сверхъестественным) везением в оленеводстве: за четыре года его стадо увеличилось с 70 до 800 голов; «весь молодняк у него живет, и годовалые важенки плодятся». Он пасет своих оленей одним чумом, лавируя среди многочисленных стад, что вызывает у одних уважение, у других сочувствие. Наконец, Сэротэтто принадлежит к одному из самых многочисленных родов Западного Ямала. В ненецкой традиции родственно-соседских связей действует правило: твое отношение к другим равно отношению других к тебе. Бригадир принял решение, соответствующее тундровой этике: силами всей бригады он помог Тарзану отловить его оленей.

Четвертая бригада напоминает расширенную семью, где Нядма – не только лидер оленеводства, но и отец или старший брат по отношению к большинству мужчин. Он неизменно возглавляет караван и первым ставит свой чум на стойбище, а его младший брат Евгений замыкает караван и строй чумов с противоположной стороны. По такому же принципу проходит согласование решений: бригадир открывает обсуждение, его поддерживает брат, после чего бригадир принимает окончательное решение. Подобный патриархальный стиль лидерства по сию пору является нормой для кочевых ненцев. Через родство Нядма влияет и на соседнюю 8-ю бригаду, в которой живет его мать, которая выступает «большой матерью» ( ңарка небя ) по отношению к членам обеих бригад.

Сложность условий кочевий усугубляется экспансией нефтегазовой индустрии. Маршрут 4-й бригады оказался перекрытым огромной промысловой базой Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. Несколько лет назад Нядме пришлось решать: бросить оленеводство или заниматься им с учетом «фактора Бованенково», поскольку иного пути к приморским пастбищам нет. Он пошел на рискованный эксперимент прогона оленей по промышленным «джунглям»: пастухам пришлось в течение трех дней гнать 5-тысячное стадо по узкому коридору, обозначенному на бетонных дорогах знаками «олень», столкнуться с немалыми трудностями, включая пересечение дорожного полотна, проходы под трубопроводами, организацию ночлега с установкой чумов среди промышленных сооружений. Сегодня эта вынужденная новация становится традицией: кочевье 4-й и 8-й бригад по территории, на которой размещаются структуры, связанные с промышленной разработкой Бованенковского месторождения, дважды в течение лета превратилось в шоу с участием оленеводов, оленей, работников промбазы и го стей (в т.ч. съемочных групп из разных стран). Оленеводы, демонстрируя виртуозное вождение стада, находят в этом «полярном энсьерро» (испанский обычай прогона быков по улицам города) драйв экстремального испытания на глазах у сотен зрителей. Как видно, звание «почетный оленевод Ямала», которого удостоен Нядма, предполагает ныне новые компетенции.

Владимир Филиппов (Кольский п-ов) не настолько погружен в «оленье мышление», как его чу-

Рис. 6. Владимир Константинович Филиппов, 55 лет. Начальник оленеводческого цеха сельхозпредприятия «Тундра» (Ловозеро). Коми-украинец по рождению. Прозвище Вальдемар.

20 км

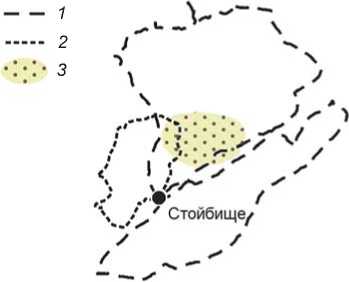

Рис. 7. Треки начальника оленцеха ( 1 ) и пастуха ( 2 ) (Кольский п-ов).

1 – Владимир Филиппов, снегоход, 116 км; 2 – Андрей Сорва-нов, снегоход, 39 км; 3 – олени; 4 – изгородь.

котский и ямальский коллеги (рис. 6, 7). Для него олени – объект товарного производства, он идет по стопам своих предков коми-ижемцев, сумевших в XIX в. создать нечто невероятное – «оленеводческий капитализм» с наемными тундровыми пролетариями, циклом переработки и продажи продукции (в т.ч. зырянской замши), отношением к оленям как к капиталу. Вследствие экспансии этого «тундрового экономического чуда» в 1880-е гг. ижемцы оказались на Кольском п-ове.

Филиппов с юности был свидетелем и участником возрождения в 1980–1990-е гг. «тундрового капитализма» и попутной «снегоходной революции» (чему способствовала близо сть к индустриальной зоне). В сегодняшнем менеджменте он играет роль капитана оленбизнеса (см. рис. 6). Будучи одновременно начальником оленцеха всего кооператива и руководителем его «левого крыла», включающего три бригады (с общим стадом в 7–8 тыс. оленей), Владимир Константинович связывает своим контролем с. Ловозеро с коральной базой Полмос и оленеводческими бригадами, лично ведет учет оленей на корале, координирует взаимодействие «левого» и «правого крыла» (в «правом крыле» тоже три бригады). Он в курсе всего, что касается пастухов, стад, техники, топлива, комплекса построек и сооружений. Его частые и неожиданные поездки создают эффект всевидящего ока. Оленей Филиппов не пасет, но руководит пастухами.

Начальник оленцеха ответствен за весь цикл оленеводства, который делится на весенний отел, летний нагул, осенний сбор, декабрьский кораль, зимовку, а также за реализацию товарной продукции. Кораль – узел современного кольского оленеводства, место и время осмотра, сортировки и утилизации стада. К декабрю оленей направляют к коралю на Полмосе, где ведут просчет, распределяют приплод, выделяют «убойный кусок» и гонят к Ловозеру, в забойный цех (в числе прочих отбирают статных белых оленей на предновогоднюю продажу «дедам Морозам»). Остальное стадо направляют к местам зимовки (декабрь – март), в конце которой его вновь подгоняют к коралю, где производят кастрацию быков и отбор стельных важенок в отдельное стадо ( ня-ловка ). В июне собирают «легкий кораль» ( тандара ), где клеймят оленей, после чего отпускают все стадо, за исключением ездовых быков, на выпас в приморские тундры.

Оленеводческое производство предполагает жесткую дисциплину и разделение работников на группы: бригадиры, «моряки» (опытные оленеводы, собирающие оленей в скалистой приморской тундре), рядовые пастухи, «огородники» («сидящие» в избах и осматривающие изгородь на участке длиной 10 км), «чумра-ботницы» и рабочие кораля. Эти временные группы формируются начальником «левого крыла». У каждой группы свой характер мобильности: трек «огородника» короток и однообразен, трек «моряка» замысловат и вариативен.

Еще недавно пастухи летом уходили с навьюченными быками на море рыбачить и приглядывать за стадом. Сегодня летние выезды совершаются реже и без ездовых оленей, для ночевок у моря оленеводы используют появившиеся там турбазы.

Существенные изменения в оленеводстве и мобильности вызвала «снегоходная революция» [Истомин, 2015]. На Кольском п-ове снегоходы, заменив ижемские упряжки, саамские вьюки, собак-оленего-нок, стали главным помощником при окарауливании оленей. Лишь в мае пастухи на месяц пересаживаются на оленьи упряжки, однако вскоре квадроцикл может вытеснить их (пока на квадроцикле ездит только Филиппов). Техника позволила вдвое сократить численность бригад и заменить постоянное окарау-ливание пастушеской вахтой. Все эти новшества отчуждают пастуха от стада, у которого кочевье уже не ассоциируется с домом. Сегодня он больше похож на вахтовика, выезжающего в стадо на пару недель. Дети оленеводов знают оленя по большей части в виде оленины.

Филиппов заинтересован в кадрах для оленеводства. По его мнению, пастуха мотивирует не регулярная зарплата (15-20 тыс. руб.), а доход от забоя личного поголовья. Начальник оленцеха следит за его пополнением, распределяя приплод на корале. По принятой норме пастух может содержать при общем стаде до сотни частных оленей, от приплода которых ему полагается половина. Профессия пастуха остается наследственной - семейной традицией и привязанностью. По словам Филиппова, «должна сохраняться семейственность, должны быть частные олени, должна быть привязка к стаду; нет привязки -нет работы».

Особое беспокойство у него вызывают браконьеры (их называют «брэки»). В 1990-е гг. обычной была сцена: убитого оленя за один рог тянет пастух, за другой - бр эк, споря, чей олень. Отдаленные от Ловозера пастбища между Мурманском и Туманным были потеряны для оленеводства из-за нашествия брэков. Перелом случился 15 лет назад, когда на помощь оленеводам пришли спецназовцы группы «Рысь». В зимней тундре команда спецназовцев и пастухов на шести снегоходах захватила с поличным три банды браконьеров. По словам Филиппова, после рейда «Рыси» еще лет пять «брэки от пастухов шарахались. Оленеводы стали носить черные маски, и брэки думали, что их снова спецназ ловит. Это единственный способ унять брэков, а всякие штрафы - ерунда».

Филиппов смело идет на обновление и централизацию оленеводства. Прежде каждая бригада «лево- го крыла» пасла свое стадо, имела свою базу и свой кораль. Филиппов свел стада трех бригад в одно, их базы преобразовал в транзитные заезжие избы (точки), а кораль на Полмосе превратил в загонный комплекс большой пропускной мощности. Рядом быстро растет поселок с домами для бригад и гостей, столовыми, баней, туалетами, светодиодным освещением, ветряной электростанцией. В народе поселок называют Филипповкой.

Филиппов - оленевод-предприниматель. С помощью трех взрослых сыновей он контролирует все оленеводство Ловозера, в его действия не вмешивается даже директор сельхозпредприятия «Тундра». Подчас его тщательность кажется избыточной, например, он, являясь ревностным поборником чистоты, собственноручно подбирает мусор у домиков. Возглавляемый им оленцех - единственный рентабельный цех в кооперативе «Тундра».

Заключение

Откуда в тундре берутся люди, наделенные даром стратега? С одной стороны, к этому располагает северная традиция, утверждающая в людях власть над собственной судьбой, с другой - стратегические качества генерируются в меру ответственности, принятой на себя лидерами. Впрочем, охарактеризованные лидеры - не одинокие герои; их позиции сильны крепким родством, без которого кочевые стратегии не работают.

Одна из базовых ценностей кочевников - независимость. Чукчи, ненцы и саамы пасут оленей по-разному, но одинаково видят в оленеводстве экономический стержень, а в олене - символ своей самобытности (для коми-ижемцев это еще и коммерческий проект). Оленеводство обеспечивает автономию в транспортно-экономическом, социальном и мировоззренческом измерениях, которая, в свою очередь, создает условия самобытности любой культуры, обратившейся к кочевому оленеводству как основе жизнедеятельности.

Пространственные технологии Евразийской Арктики многообразны: для Чукотки характерен «круговой» стиль контроля над пространством, для Ямала -«миграционный», для Колы - «огородный». При этом все практики представляют собой сложные композиции действий под началом лидеров оленеводства. По убеждению этих лидеров, оленеводство невозможно без жесткого единоначалия.

Контроль над пространством выстраивается в двух измерениях - природном и социальном. Первое включает контроль над территорией и оленями, второе -над своей общиной и внешними контактами и конфликтами.

Три опыта – чукотский, ямальский и кольский – показательны своей адаптивностью. Опора на традиции не мешает лидерам кочевых общин быть открытыми к инновациям, и это расширяет диапазон их действий и ответственности. В обстановке «технологической революции» особенно значим баланс традиций и новаций, который регулируют лидеры.

Мобильность, включая номадизм, исторически и по сей день является базовым принципом освоения Российской Арктики. С егодня тема контраста ценностей номадизма и седентаризма, кочевий и селений, представляется для Арктики стержневой. Многие технологические новшества, прежде всего транспортнонавигационные, не разрушают, а развивают кочевую культуру. Многие традиционные технологии жизни-в-движении представляют собой ресурс для обогащения современных стратегий освоения Арктики.

Список литературы Кочевники Арктики: стратегии мобильности

- Богораз В.Г. Материальная культура чукчей. -М.: Наука, 1991. -224 с.

- Головнёв А. В. Кочевье, путешествие и нео-номадизм//Урал. ист. вестн. -2014. -№ 4 (45). -С. 121-126.

- Головнёв А. В., Лёзова С.В., Абрамов И.В., Белоруссова С.Ю., Бабенкова Н.А. Этноэкспертиза на Ямале: ненецкие кочевья и газовые месторождения. -Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2014. -232 с.

- Истомин К. В. Кочевая мобильность коми-ижемских оленеводов: снегоходная революция и рыночная реставрация//Урал. ист. вестн. -2015. -№ 2 (47). -С. 17-25.