Когнитивное моделирование процессов управления командами в техносоциальном пространстве центров управления в кризисных ситуациях МЧС РФ

Автор: Каменева Т.Н., Попов Т.В., Кулишов Е.Н.

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с когнитивным моделированием социальных процессов управления эффективностью работы команд в техносоциальном пространстве центров управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России с позиций стейкхолдерского и компетентностного подходов (СХ-подход и К-подход). Данная проблема рассматривается с позиции активного использования в управлении командами ЦУКС методов когнитивного моделирования. Предлагается схема параметров знания, используемая при управлении командами ЦУКС в условиях чрезвычайных ситуаций. Рассматривается схема управления развитием команд в техносоциальном пространстве ЦУКС на примере чрезвычайных ситуаций социального характера, позволяющая эффективно организовать работу команд ЦУКС как команд менеджмента ЧС-проекта с учетом онтологической неполноты рассматриваемых процессов. Приводятся результаты практических исследований моделирования процессов оценки влияния отдельных стейкхолдеров, в т.ч. негативно влияющих на развитие чрезвычайной ситуации (руководство ЦУКС, участники оперативного штаба по ликвидации ЧС, привлекаемые экспертные группы, население, затронутое чрезвычайной ситуацией, и др.), на результативность и продуктивность команд региональных ЦУКС с учетом специальных мероприятий, позволяющих увеличить время продуктивной работы команд (снизить уровень «выгораемости» команд).

Техносоциальное пространство, стейкхолдеры, параметры знания, стейкхолдерский подход, компетентностный подход, онтологическая неполнота виртуальной (смоделированной) реальности, когнитивное моделирование, «выгорание» команд

Короткий адрес: https://sciup.org/170205563

IDR: 170205563 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-2-172-181

Текст научной статьи Когнитивное моделирование процессов управления командами в техносоциальном пространстве центров управления в кризисных ситуациях МЧС РФ

Технико-технологическое развитие практически всех социальных сфер привело к взрывному развитию представлений о конструировании социального пространства, которое в настоящее время ускоряющимися темпами превращается в техносоциальное пространство [Эпштейн 2004]. Трансформируются социальные практики, прежде всего коммуникативные, а также изменяются социальные общности, усложняются связи между социальными технологиями и обществом. В настоящее время активно развивается искусственный интеллект, происходит переход к онлайн-коммуникациям, развитию виртуальной и дополненной реальностей, в которых «объективный смысл физической и социальной реальностей не является заданным как таковой. Скорее он представляется как результат осмысленного его выстраивания взаимодействующими субъектами» [Верлен 2003].

С позиции атрибутивного подхода, смещающего аспекты с объектного планирования на субъектное конструирование и являющегося ответом на изменчивость социальной реальности VUCA/BANI -миров, ее целевую неопределенность и противоречивость, одним из ключевых факторов успешного разрешения сложных (чрезвычайных) ситуаций, в т.ч. социального характера (ЧССХ), является развитие субъекта – антикризисных команд (команд ЦУКС), ориентированное прежде всего на разработку решений, обеспечивающих максимальное согласование всех интересов заинтересованных сторон – стейкхолдеров ЧССХ [Белоусов 2013; Тажитдинов 2013; Бутусов 2016; Скаченко 2015; Ципес, Шадаева 2015а, 2015б; Шевырев и др. 2016; Donaldson, Preston 1995; Mitchell, Agle, Wood 1997; Phillips 1997; Fassin 2009; Freeman 2010; D’Anselmi 2011].

Чрезвычайную ситуацию социального характера можно определить как «ситуацию, социальный аттрактор, локализованный в некотором пространственно-временном континууме, в т.ч. виртуальном, сложившийся вследствие возникших и неразрешенных социальных противоречий различного характера (экологических, духовных, политико-идеологических, этноконфессио-нальных, правовых, экономических, технико-технологических и психофизиологических) и вызвавших дисбаланс общественных отношений, одновременно повлекших за собой значительные социально-экономические и политические потери [Федотова, Попов 2022]. В настоящее время существуют различные классификации ЧССХ по разным критериям: по причинам возникновения, возможностям предотвращения, объектам воздействия, сферам человеческой деятельности, масштабам, формам проявления и т.д. [Федотова, Попов 2022]. Работа команд (дежурных смен и сотрудников других смежных подразделений ЦУКС, участников оперативного штаба и экспертов) осуществляется в техносоциальном пространстве региональных центров управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). Региональный ЦУКС состоит из нескольких рабочих зон (зона аналитиков и экспертов, зона принятия решений – оперативная зона, зона технической поддержки, зона операторов, зона релаксации, конференц-зона).

Команда ЦУКС как команда управления (в нашем случае) разрешением/ снижением конфликтности чрезвычайной ситуации работает в постоянном VR-контакте с другими подразделениями МЧС, обеспечивающими проведение спасательных, аварийно-восстановительных и других видов работ. При этом региональные ЦУКС МЧС РФ рассматриваются как социальные объекты, использующие понятие «дополненная реальность» (AR). Теоретической базой нашего исследования являются концепции структурализма и социального конструктивизма (Т. Парсонс, Л.С. Выготский). В настоящее время дополненная реальность используется в социологических теориях познания, социальной психологии, информатике, онтологии и др. дисциплинах, в т.ч. технико-технологических. Дополненная реальность активно внедряется в техносоциальное пространство региональных ЦУКС МЧС России, одновременно преобразуя его в полноценный социально-бытийный объект. Техносоциальное пространство возникает параллельно коммуникативной системе (Н. Луман) ЦУКС в целом, т.е. структуризация техносоциального пространства понимается прежде всего с точки зрения кодировки (моделирования) такой коммуникации. Определенные виды (способы) коммуникации создают соответствующие техносоциальные пространства (структурирование особенностей и тип связей формируют специфическое техносоциальное пространство). Онтологическая неполнота виртуальных (моделируемых) объектов в техносоциальном пространстве порождает неполное техносоциальное пространство (виртуальные акторы при использовании цифровых технологий, например, VR-акторы при визуальном моделировании развития и ликвидации чрезвычайных ситуаций с помощью компьютерных программ 3D MAX, Unreal Engine 4.0 и др.). VR-акторы, в т.ч. коллективные, задействованы наряду с «живыми» акторами – людьми, чьи социально-психологические характеристики подвергаются постоянному воздействию, в т.ч. и негативному, что влияет на эффективность их работы. Например, это эффект «выгорания», ярко проявляющийся именно в техносоциальных пространствах. Команда ЦУКС в этом случае «дереализуется», утрачивает онтологический статус, теряет конструктивистские возможности, что сказывается на качестве разрабатываемых решений.

Таким образом, можно сказать, что структурные особенности команд ЦУКС (тип связей, социально-психологические отношения между участниками, динамика и формат когнитивной работы) прямо влияют на смысловое содержание ЧС, формирующееся в техносоциальном пространстве. При этом анализ динамики с помощью методов когнитивного моделирования позволяет отразить специфические особенности (паттерны) когнитивно-коммуникативного поведения каждой команды в виртуальном социальном времени (рас-ширение/сужение, иерархизация/сетевизация, дифференциация/интеграция структуры техносоциального пространства). В этих условиях происходит «разрыв» социальной реальности [Леушкин 2014]: изменяется динамика социально-психологических процессов. В традиционной социально-коммуникативной системе удаленность связей ведет к снижению динамики, например между командой ЦУКС и оперативными подразделениями МЧС, участвующими в ликвидации чрезвычайной ситуации. При этом отсутствие непосредственного контакта в техносоциальном пространстве приводит к тому, что ключевой конструкцией становится знаково-символические и симуля-тивные, чаще всего виртуальные, конструкции, а вовсе не предметные, реальные, что ведет к другой структурности техносоциального пространства. Таким образом, техносоциальное пространство, реализуемое в региональных ЦУКС, сильно отличается от реального социального пространства конкретной чрезвычайной ситуации – возникает проблема коммуникации в условиях «разрыва» реального контакта с другими акторами ЧС. Негативные последствия такого разрыва, проявляемого в «выгорании» команды, можно нивелировать с помощью релаксационных методов, а также путем выбора подходящих для конкретной команды ЦУКС формы и формата работы в условиях ЧС.

Схема работы команд ЦУКС при разрешении/снижении конфликтности чрезвычайных ситуаций социального характера приведена на рис. 1.

Ключевым элементом данной схемы является построение системной модели ЧС в техносоциальном (цифровом сетевом) пространстве ЦУКС. Модель представляет комплекс технологий и отдельных методов, позволяющих системно представить (описать) процессы возникновения и развития ЧС, а также процессы анализа и ликвидации (разрешения/снижения конфликтности в случае чрезвычайной ситуации социального характера). Полный комплекс моделей должает включать в себя также модели оптимального/рацио-нального использования имеющихся в распоряжении подразделений МЧС сил и средств, например, выбор оптимальных для конкретной ЧС методов пожаротушения, исходя из минимизации целевой функции, представляющей собой отношение ущерба от пожара к затратам на пожаротушение (возможны другие целевые функции). Если одновременно в ликвидации ЧС участвуют несколько команд (подразделений) МЧС, команда ЦУКС является командой

Рисунок 1. Схема управления развитием команд в ЦСП при анализе и ликвидации ЧССХ [Федотова, Попов 2022]

менеджмента ЧС-проекта, которая координирует деятельность всех подразделений.

В данной статье авторы анализируют применение метода и моделей когнитивного моделирования для повышения эффективности работы команд региональных ЦУКС в сложных проблемных ситуациях (ПС), возникающих в ходе анализа, прогноза и разрешения/снижения конфликтности ЧС социального (гуманитарно-социального) характера [Корноушенко, Максимов 2000; Максимов 2005; Евсеев, Станкевич 2015; Carvalho 2013; Groumpos 2010; Glykas 2013]. На основе проведенного социологического опроса и интервью в фокус-группе были выявлены показатели эффективности командной работы и факторы, влияющие на результативность и продуктивность команд ЦУКС, прежде всего связанные с деятельностью стейкхолдеров, контролирующих и обеспечивающих работу команд. Одновременно были оценены начальные значения этих факторов, интенсивности («веса») их взаимодействия и сформирована когнитивная карта (взвешенный ориентированный граф, аналогичный моделям Ф. Робертса [Робертс 1986]). Разработка и анализ когнитивной карты осуществлялся согласно концепции структурно-целевого анализа (СЦА) [Корноушенко, Максимов 2000; Максимов 2005]. Результаты данных исследований позволили сформировать управление (стратегии управления), направленное на повышение эффективности команды в условиях чрезвычайных ситуаций социального характера с учетом психофизического «выгорания».

Методология и методы исследования

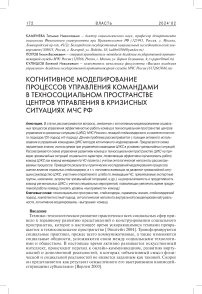

Следуя концепции общества знания, предложенной Н. Штером в середине 90-х гг. XX столетия, выделяется взрывной рост научно-технического и тех- нологического знания как способности к социальному действию, повлекший коренные общественные изменения [Stehr 1994]. Такого рода знание влечет за собой серьезные социальные угрозы вследствие неравнозначного развития социальных возможностей на микро-, мезо- и макроуровнях, требуемых для разрешения конкретной чрезвычайной ситуации социального характера [Федотова, Кучмистый, Инь Бинь 2018]. Знание, требуемое в процессе снижения конфликтности чрезвычайной ситуации, всегда меньше существующего объема знания, что приводит к возникновению проблемных ситуаций в процессе управления. Опираясь на общую концепцию генерации знания [Babintsev et al. 2022], авторы статьи предлагают использовать две комбинации из трех основных параметров развития знания, связанных с учетом требований стейкхолдеров (см. рис. 2 и 3).

Рисунок 2. Схема параметров знания в системе управления развитием команд ЦУКС с точки зрения стейкхолдерского подхода

Концентрация - «глубина», содержательность

// X

Интеграция - Дифференция - объем, размер многомерность, разнообразие

Рисунок 3. Схема параметров знания в системе управления развитием команд ЦУКС с точки зрения компетентностного подхода

Указанные параметры развития знания (интеграция и дифференциация) наиболее активно разрабатываются в специализированном управленческом подходе – стейкхолдерском (СХ-подход), определяющем дифференциацию знаний (объем, многомерность и разнообразие, представляемые стейкхолдерами), и компетентностном подходе (концентрация и интеграция) (К-подход).

Использование СХ-подхода при ликвидации ЧС социального характера приведено в работе М.А. Федотовой и Т.В. Попова [Федотова, Попов 2022].

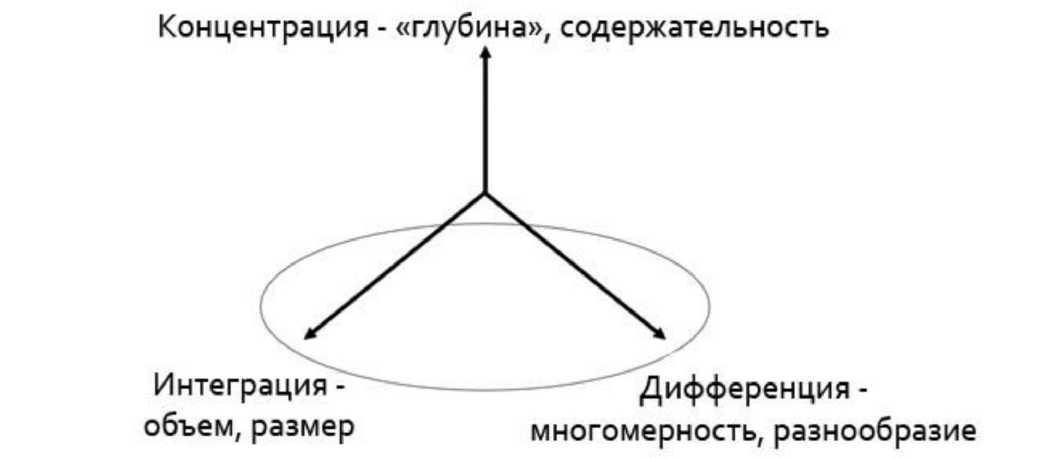

Д. Менделоу предложил типологию заинтересованных сторон с учетом степени их важности, используемую в практической деятельности команд региональных ЦУКС при разрешении/снижении конфликтности чрезвычайных ситуаций социального характера (см. рис. 4) [Mendelow 1991].

Рисунок 4. Типология заинтересованных сторон по степени их важности для бизнеса Д. Менделоу

Данная типология позволяет выделить прежде всего «категорических» (опасных) и «доминирующих» (спящих) стейкхолдеров, оказывающих наибольшее влияние на развитие чрезвычайной ситуации социального характера.

Дискуссия и результаты практических исследований

Для разработки эффективных командных решений в сложных чрезвычайных ситуациях социального характера исключительно важным является учет индивидуальных когнитивных и коммуникативных особенностей мышления и поведения каждой команды, связанных с различными стратегиями влияния стейкхолдеров, как внутренних (дежурный офицер оперативной смены, руководство ЦУКС), так и внешних (руководство города/региона, население, включенное в ЧССХ, экспертное сообщество, медийное общественное мнение и др.), в т.ч. негативно влияющих на развитие ЧССХ.

Объектами подобного социального моделирования в данном исследовании являлись команды (команды менеджмента ЧССХ-проекта), работающие в региональном ЦУКС ГУ МЧС России по г. Севастополю в условиях проведения специальной военной операции. Команды включали в себя сотрудников дежурных смен и отделов ЦУКС, а также сотрудников оперативного штаба по разрешению/снижению конфликтности ЧС и экспертов, привлеченных для решения профильных проблем, возникающих в ходе анализа и ликвидации конкретной ЧС. Команда работает в распределенном режиме: дежурная смена работает непосредственно в оперативной зоне ЦУКС, остальные участники привлекаются по мере необходимости, в т.ч. в удаленном режиме. Продуктом/ результатом деятельности такой команды являются решения (мероприятия), связанные с анализом, прогнозом развития и разрешения/снижения кон- фликтности ЧССХ на ее отдельных этапах, принятые и реализованные командой с учетом мнений стейкхолдеров [Климкин 2016].

В основе получения эффективных решений, а следовательно и когнитивной модели решения, лежат понятия «эффективность» и «продуктивность» команды.

Предполагалось, что влияние стейкхолдеров в случае ЧССХ (террористический акт) разнонаправлено. Положительное влияние (исходя из уровня профессионализма) на результативность команды оказывают такие стейкхолдеры, как дежурный офицер смены, руководство ЦУКС и руководство города/реги-она, а негативное влияние, в разной степени, оказывают население, включенное в ЧС (в результате паники), медийное общественное мнение, экспертное сообщество, прямо не включенное в работу по анализу и ликвидации ЧССХ (в результате нагнетания ситуации).

Ключевой задачей анализа являлась задача определения времени «выгорания» команды (участники анализа и ликвидации ЧССХ) при соответствующих условиях и планирование профилактических мероприятий по его элиминированию. В ситуации, не предусматривающей специальные релаксационные мероприятия и использование более эффективных форм и форматов работы, «выгорание» команды происходило уже после 4-го часа напряженной работы.

Как выяснилось впоследствии, при анализе мышления и поведения команд данные модели отражали устойчивые командные паттерны и могли быть использованы далее в управлении командами при работе с ЧС социального характера.

Выводы

В результате проведенного социального моделирования можно сделать следующие выводы.

-

1. Схема управления развитием команд в техносоциальном пространстве ЦУКС позволяет системно отобразить все ключевые объекты и процессы управления при разрешении/снижении конфликтности чрезвычайных ситуаций социального характера.

-

2. Когнитивное моделирование социальных процессов управления командами в ЦУКС при использовании СХ-подхода позволяет учесть влияние разных стейкхолдеров (групп стейкхолдеров) на эффективность решений команды ЦУКС как команды менеджмента проекта.

-

3. Применение методов когнитивного моделирования позволяет построить адекватную социальной реальности (чрезвычайная ситуация социального характера) модель мышления и поведения команды ЦУКС.

-

4. В нашем случае введение специальных релаксационных мероприятий, а также выбор наиболее удобных для команд форм и форматов работы позволили снизить негативное – как социально-политическое, так и эмоциональное – влияние отдельных стейкхолдеров (групп стейкхолдеров) на развитие чрезвычайной ситуации.

Список литературы Когнитивное моделирование процессов управления командами в техносоциальном пространстве центров управления в кризисных ситуациях МЧС РФ

- Белоусов К.Ю. 2013. Эволюция взглядов на роль управления заинтересованными сторонами в системе устойчивого развития компании: проблема идентификации стейкхолдеров. - Проблемы современной экономики. № 4(48). С. 418-422.

- Бутусов Д.В. 2016. Методика аналитического обоснования бизнес-моделей операторов автомобильного рынка в рамках стейкхолдерского подхода. -Российский экономический интернет-журнал. № 2.

- Верлен Б. 2003. Субъективная точка зрения. - Социологическое обозрение. Т. 3. № 4. С. 26-41.

- Евсеев Е.А., Станкевич А.М. 2015. Когнитивная модель управления научным коллективом. — Вестник Санкт-Петербургского университета. № 1 (12). С.206-215.

- Климкин Ю.Н. 2016. Особенности формирования механизма разработки стратегических решений с учетом интересов стейкхолдеров. — Муниципальная академия. № 2. С. 96-101.

- Корноушенко Е.К., Максимов В.И. 2000. Управление ситуацией с использованием структурных свойств ее когнитивной карты. — Проблемы управления. Труды Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. Т. XI. С. 85-90.

- Леушкин Р.В. 2014. Виртуальная социальная коммуникация: онтологический ракурс исследования. — Фундаментальные исследования. № 9(6). С. 1374-1377.

- Максимов В.И. 2005. Структурно-целевой анализ развития социально-экономических ситуаций. — Проблемы управления. Труды Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. № 3. С. 30-38.

- Робертс Ф.С. 1986. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам. М.: Наука. 496 с.

- Скаченко М.И. 2015. Использование стейкхолдерского подхода при разработке стратегии развития российской компании. — Via scientiarum. Дорога знаний. № 4. С. 203-207.

- Тажитдинов И.А. 2013. Применение стейкхолдерского подхода в стратегическом управлении развитием территорий. — Экономика региона. № 2(34). С. 17-27.

- Федотова М.А., Кучмистый В.А., Инь Бинь. 2018. Системное организационное и информационно-аналитическое обеспечение управления международными образовательными проектами. — Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Экономика. Информатика. Т. 45. № 4. С. 693-701.

- Федотова М.А., Попов Т.В. 2022. Управление развитием антикризисных команд в чрезвычайных ситуациях социального характера с позиции стейкхолдерского подхода: концепция, алгоритмизация и моделирование процессов управления. — Российский экономический вестник. Т. 5. № 1. С. 64-71.

- Ципес Г.Л., Шадаева Н.М. 2015а. Управление взаимоотношениями с заинтересованными сторонами проекта: от простого к сложному. Часть 1. — Управление проектами и программами. № 02(42). С. 138-156.

- Ципес Г.Л., Шадаева Н.М. 2015б. Управление взаимоотношениями с заинтересованными сторонами проекта: от простого к сложному. Часть 2. — Управление проектами и программами. № 03(43). С. 218-228.

- Шевырев А.В., Михеев В.А., Шаламова Н.Г., Федотова М.А. 2016. Системная аналитика в управлении. Введение в научно-исследовательскую программу. Белгород: ЛитКараВан. 384 с.

- Эпштейн М. 2004. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. М.: Новое литературное обозрение. 864 с.

- Babintsev V.P., Fedotova M.A., Kulishov E.N., Popov T.V. 2022. Analysis of Team Development Strategies in the Digital Techno Social Space of the Organization. — International Journal of Early Childhood Special Education. Vol. 14. Is. 2. P. 58665872.

- Carvalho J.P. 2013. On the Semantics and the Use of Fuzzy Cognitive Maps and Dynamic Cognitive Maps in Social Sciences. - Fuzzy Sets and Systems. Vol. 214. P. 6-19.

- D'Anselmi P. 2011. Values and Stakeholders in an Era of Social Responsibility. Palgrave Macmillan. xvi+252 p.

- Donaldson T., Preston L. 1995. The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. - Academy of Management Review. Vol. 20. No. 1. P. 65-91.

- Fassin Y 2009. The Stakeholder Model Refined. - Journal of Business Ethics. Vol. 84. No. 1. P. 113-135.

- Freeman R.E. 2010. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge: Cambridge University Press. 292 p.

- Glykas M. 2013. Fuzzy Cognitive Strategic Maps in Business Process Performance Measurement. - Expert Systems with Applications. Vol. 40. No. 1. P. 1-14.

- Groumpos P.P. 2010. Fuzzy Cognitive Maps: Basic Theories and Their Application to Complex Systems. - Fuzzy Cognitive Maps. Studies in Fuzziness and Soft Computing (ed. by M. Glykas). Vol. 247. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag. P. 1-22.

- Mendelow A. 1991. Stakeholder Mapping. - Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems. Cambridge, MA.

- Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J. 1997. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle ofWho and What Really Counts. -Academy of Management Review. Vol. 2. No. 4. P. 853-886.

- Phillips R.A. 1997. Stakeholder Theory and a Principle of Fairness. - Business Ethics Quarterly. Vol. 7. No. 1. P. 51-66.

- Stehr N. 1994. Knowledge Societies. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. xii+291 p.