Кольцевые костяные пряжки/подвески в Центральной и Восточной Европе на рубеже III-II тыс. до н. э., или конвергенция минус

Автор: Мимоход Р.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются костяные кольцевые пряжки и подвески, которые широко распространились в конце III - начале II тыс. до н. э. на территории Восточной, Центральной Европы и Карпато-Дунайского региона. В восточноевропейской степи-лесостепи они хорошо представлены в комплексах культурного круга Бабино, а в западных регионах - в культурах позднего энеолита и раннего бронзового века (период Bz A, по П. Райнеке). Основной вопрос статьи, можно ли рассматривать два эти феномена как конвергентные явления или они находятся в прямой взаимосвязи? Анализ всей совокупности данных показывает, что мода на кольцевые пряжки в культурном круге Бабино была одним из проявлений европейского миграционного импульса, который привел к кардинальному переоформлению культурной ситуации в Восточной Европе в период 2200 CalBC.

Костяные кольцевые пряжки/подвески, культурный круг бабино, период bz a, хронология, радиоуглерод, конвергенция или взаимосвязь, миграция

Короткий адрес: https://sciup.org/143180590

IDR: 143180590 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.187-203

Текст научной статьи Кольцевые костяные пряжки/подвески в Центральной и Восточной Европе на рубеже III-II тыс. до н. э., или конвергенция минус

По-разному воспринимаются сходные по типологии и сырью вещи в разных регионах. Их можно трактовать либо как напрямую связанные (или как облегченный вариант такой связи), либо в контексте дивергенции, либо в жестком русле конвергентного развития, которое напрочь отсекает иные варианты культурно-хронологических стыковок. Эта противоречивая ситуация не требует сложного объяснения. Действительно, однотипные вещи, особенно простой морфологии, могут возникать конвергентно. В качестве примера можно привести скорлупковидные металлические бляшки с двумя отверстиями эпохи энеолита и такие же украшения финала средней бронзы. Вряд ли у кого-то возникнут

1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда № 22-68-00010, https://rscf.ru/project/22-68-00010/ .

сомнения (с учетом гигантского хронологического разрыва) в независимости этих явлений. Однако есть и другая ситуация, когда однотипные предметы рассматриваются в русле конвергенции только потому, что они находятся в очень разных культурных контекстах, а исследователь не видит связи между ними. Именно такому сюжету посвящена эта работа, ранее изложенная в тезисном виде ( Мимоход , 2020).

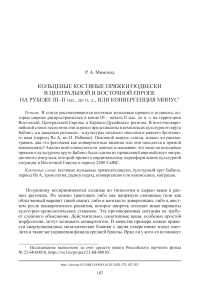

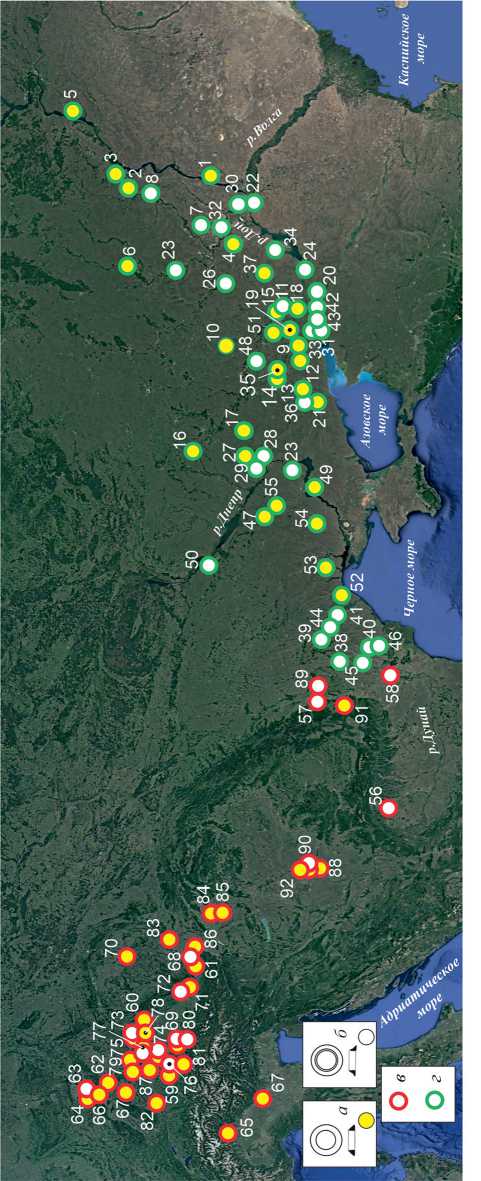

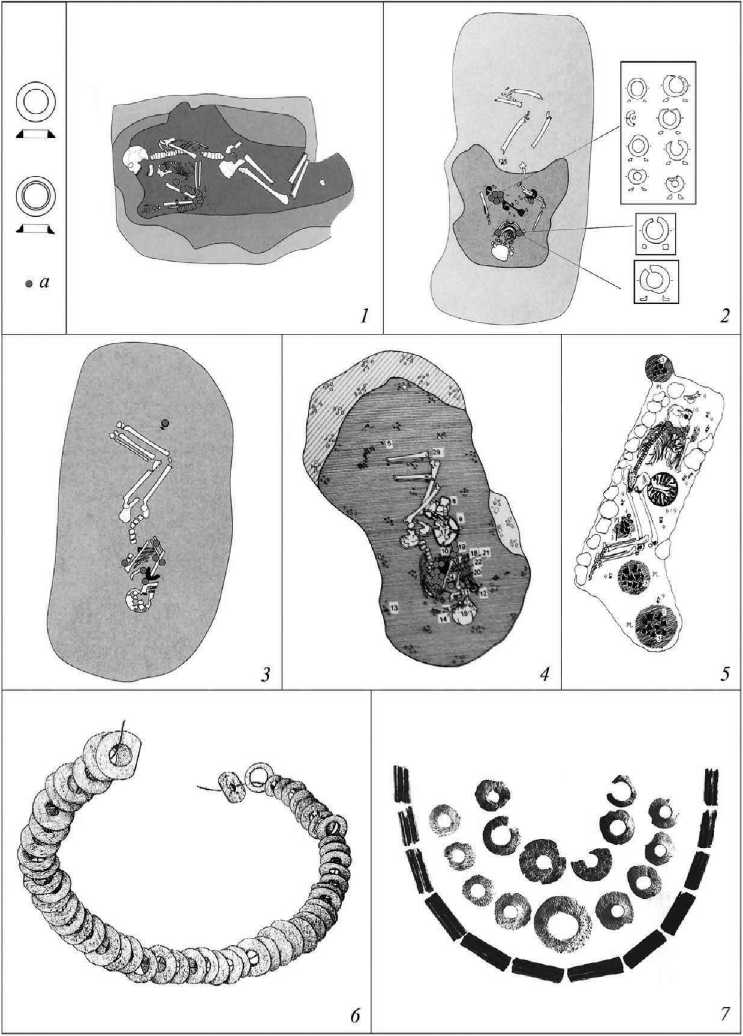

В Центральной Европе и Карпато-Дунайском регионе в позднем энеолите – раннем бронзовом веке (Bz A, по П. Райнеке) в поздней культуре колоколовидных кубков и культуре Муреш, в унетицком культурном круге (группы Унтервёблинг, Страубинг, Зинген) и др. в гарнитуре костюма распространяется мода на костяные кольцевидные изделия (рис. 1; 2: 21–32, 47–52 ). В Восточной Европе однотипные предметы становятся визитной карточкой культурного круга Бабино (рис. 1; 2: 1–18, 33–45 ). Они представлены во всех бабинских культурах: волго-донской (ВДБК) (рис. 2: 1–6, 33–35 ), днепро-донской (ДДБК) (рис. 2: 7–18, 36–41 ) и днепро-прутской (ДПБК) (рис. 2: 42–45 ). Единичные экземпляры как свидетельства межкультурных контактов известны и в сопредельных восточноевропейских культурах: невинномысской и шагарской (рис. 2: 19, 20, 46 ). По классификации Р. А. Литвиненко бабинской поясной гарнитуры, которая применима к обоим макрорегионам (рис. 1), рассматриваемые изделия относятся к типу 1 и 2, т. е. кольцевые (рис. 2: 1–32 ) и кольцевые с бортиком вокруг отверстия (рис. 2: 33–52 ) ( Литвиненко , 2009. С. 51. Рис. 2). Неудивительно, что фактически полная идентичность размеров, морфологии и сырья привели к тому, что пряжки культурного круга Бабино и европейских культур периода Bz A неоднократно сопоставлялись ( Grigoriev , 2002. P. 136, 388–390; Lytvynenko , 2013. P. 122, 130, 137, 138; Мимоход , 2018. С. 37. Рис. 3; 2020) как в русле только аналогий, так и в контексте возможной взаимосвязи. Особую позицию в этом вопросе занял В. С. Бочкарев. В обсуждении моего доклада, где кратко рассматривалась и эта тема, он предположил, что европейский феномен кольцевых костяных изделий и бабинские поясные детали никак не связаны и речь идет о конвергентных явлениях2. Вопрос сложный, поэтому требует отдельного обсуждения.

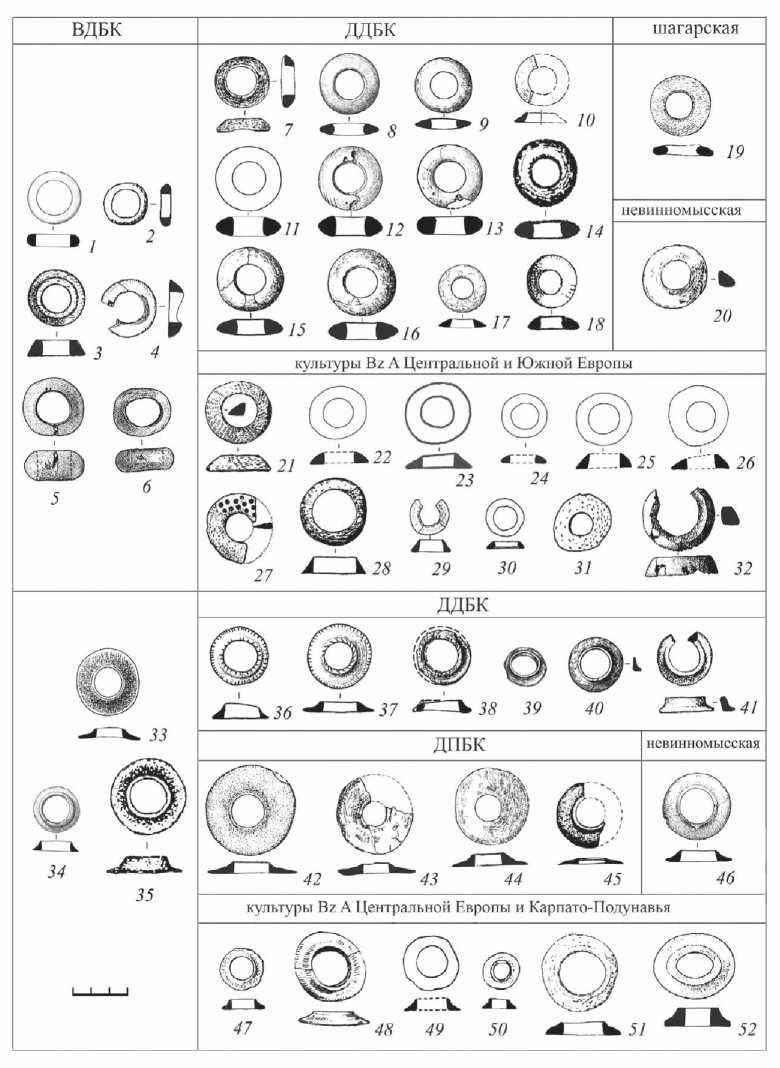

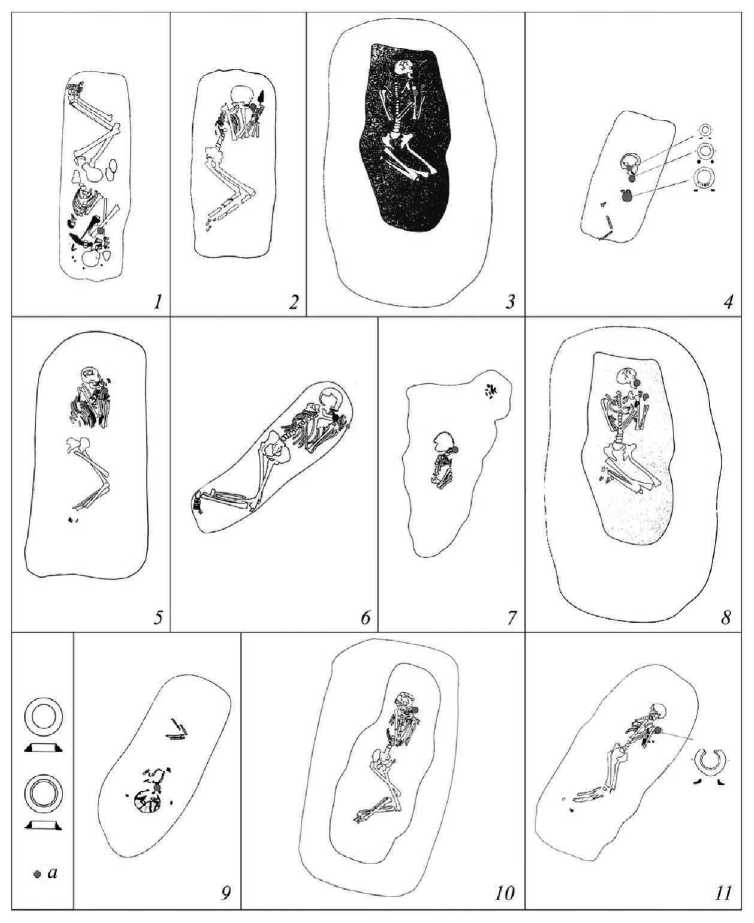

Его следует начать с единственного аргумента в пользу независимости существования костяных кольцевидных изделий в Европе и восточноевропейской степи-лесостепи. Действительно, налицо серьезные противоречия в использовании этих предметов. В погребениях культурного круга Бабино, как правило, встречается одна пряжка (рис. 3: 1–13, 15 ). В ДДБК изредка в погребении находилось два изделия (3 комплекса) (рис. 3: 14 ), а в одном захоронении три поясные детали. Симптоматична их локализация. В большинстве случаев они расположены в районе таза и ниже грудной клетки (рис. 3: 1–7 ), что наряду с данными трасологии ( Усачук , 1998) позволяет интерпретировать эти изделия в качестве поясных пряжек. При этом не всегда данные предметы поясной гарнитуры располагались в основной функциональной зоне. Они могли находиться у коленей (рис. 3: 8 ), у кистей и локтевых суставов (рис. 3: 12, 13, 15 ), у черепа (рис. 3: 11 ),

либо в отдалении от скелета (рис. 3: 9, 10, 14 ). Здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда ремень использовался в погребальном ритуале как самостоятельная семантическая единица, но с иными функциональными и знаковыми смыслами, на что применительно к пряжкам культурного круга Бабино уже давно было обращено внимание ( Гершкович , 1986. С. 136). Так, поясом могли быть связаны руки или ноги (рис. 3: 8, 12, 13, 15 ) в качестве варианта обезвреживания умершего, или он мог быть положен в отдалении от скелета (рис. 3: 9, 10, 14 ), например, в виде знака окончания жизненного пути и т. д. Как бы то ни было, нет сомнений, что в Восточной Европе кольцевые костяные изделия являлись неотъемлемой частью поясной гарнитуры.

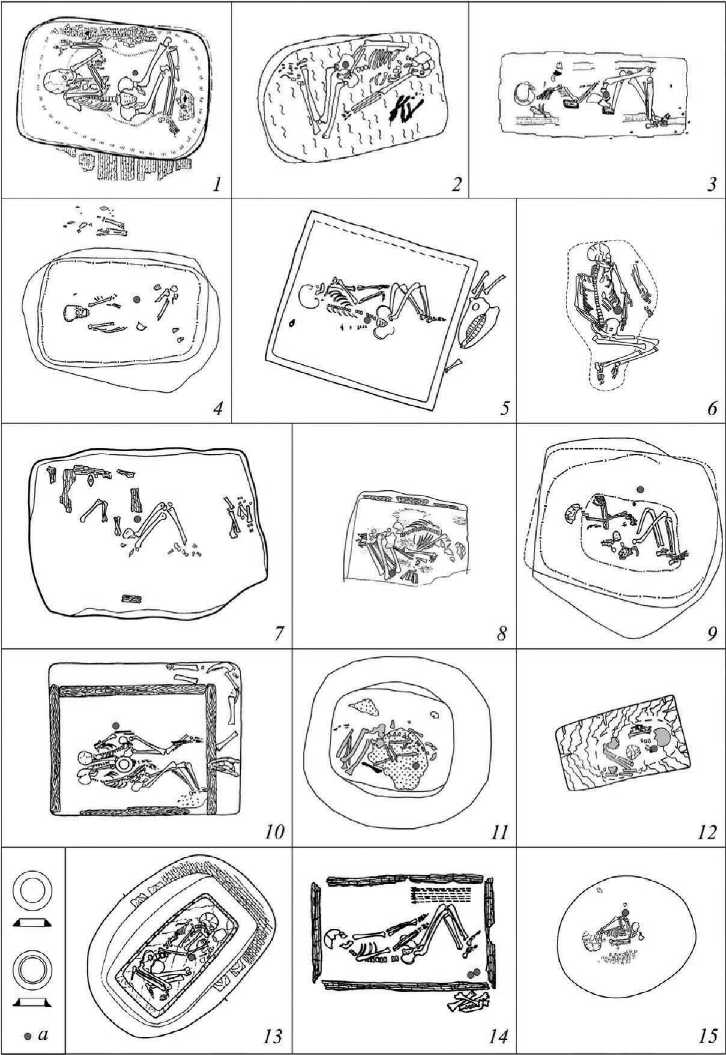

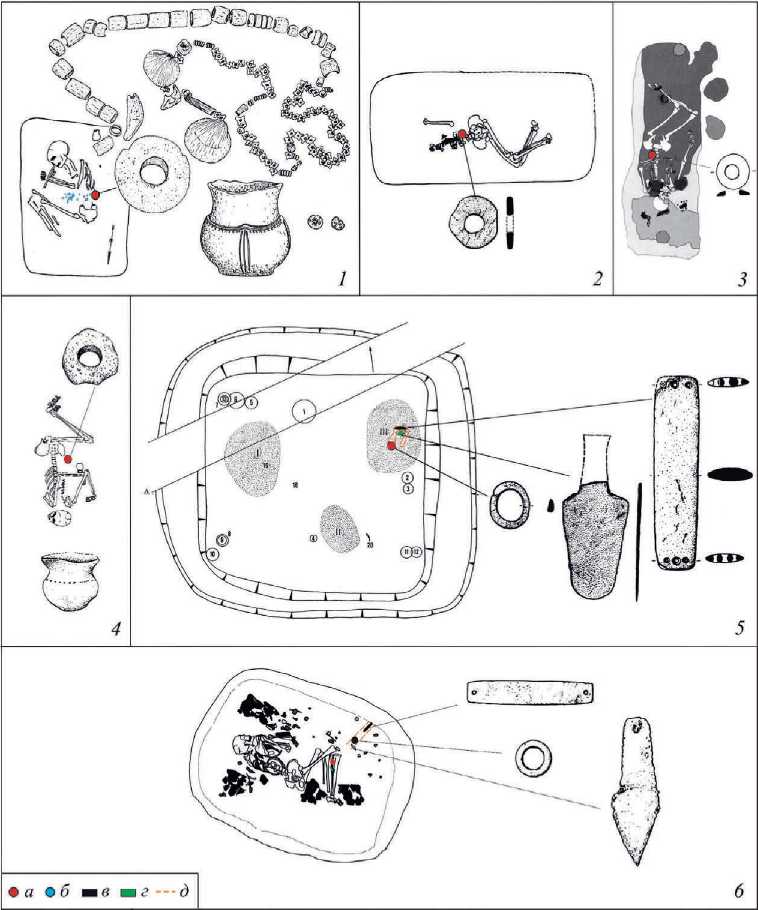

Ситуация с центральноевропейскими и карпато-дунайскими экземплярами иная. Здесь они нередко встречаются большими комплектами и входят в состав наборных украшений груди или головы (рис. 4: 1–5 ), в том числе ожерелий, иногда с другими наборами украшений (рис. 4: 6, 7 ). Безусловно, в таких комплексах они являются подвесками, и отношения к поясной гарнитуре, как в восточноевропейской степи-лесостепи, эти изделия не имеют. При этом следует учитывать немаловажный факт: в Центральной Европе и Карпато-Дунайском регионе хорошо представлены погребения, где кольцевые костяные подвески не входили в состав наборных комплектов украшений. В захоронениях они могут присутствовать в единственном экземпляре (рис. 5: 1–3, 5–11 ), что уже ближе к бабинской традиции, но еще не тождественно ей. Причем в погребениях как с единичными экземплярами, так и с комплектами в ряде случаев намечается некая градация в их использовании в зависимости от размера. Заметна тенденция, когда более крупные экземпляры отделены от более мелких в системе единого костюма. Так, например, в п. 30 мог. Хаунштеттен, на юге Германии, две крупные подвески обоих бабинских типов находились в районе черепа, где, видимо, они являлись височными подвесками. Остальной комплекс более мелких костяных изделий вместе с другими типами украшений входил в состав нагрудного убранства (рис. 4: 2 ) ( Massy , 2018. Taf. 33: A ). В недалеко расположенном мог.

Рис. 2 (с. 190). Костяные пряжки и подвески из восточноевропейских погребений финала средней бронзы и культур позднего энеолита – ранней бронзы Центральной Европы и Карпато-Дунайского региона

1 – Верхний Балыклей 4/4; 2 – Большая Дмитриевка-II 1/6; 3 – Власовский-I 7/1; 4 – Жареный Бугор 3/1; 5 – Евстратовский-II 3/2; 6 – Евстратовский-II 4/3; 7 – Репный-I 7/1; 8 – Керчик, Гать-III 16/5; 9 – Бирюково 2/2; 10 – Керчик, Гать-III 3/3; 11 – Близнюки 1/1; 12 – Николаевка 1/8; 13 – Беева Могила, п. 3; 14 – Новоамвросиевка 3/2; 15 – Цимлянка-II 1/3; 16 – Нижняя Баранниковка 5/10; 17 – Хомуш-Оба 2/8; 18 – Спасское-IX 1/5; 19 – Ша-гарский, п. 10; 20 – Праздничный, к. 1; 21 – Gäufelden-Tailfingen, Kr. Böblingen, gr. 2; 22 – Ilvesheim, gr. 5; 23 – Wethofen, gr. 20; 24 – Worms-Weinsheim, gr. 2; 25 – Neirstein, gr. 1; 26 – Ludwigshafen-Mundenheim, gr. 1; 27 – München-Valleyplatz; 28 – Dolmen de la Piancheil Yeu; 29 – Collonges-les-Bévy; 30 – Straubing; 31 – Polepy; 32 – Franzhausen, verf. 229; 33 – Лима-ревка 1/20; 34 – Линево 6/6; 35 – Короли 4/3; 36 – Горный 2/4; 37 – о. Виноградный, п. 22; 38 – Ясиновский III одиноч. кург., п. 6; 39 – Ясырев-I 8/9; 40 – Веселовская 3/10; 41 – Кире-евка-4 1/4; 42 – Мерень 1/12; 43 – Тараклия-II 16/1; 44 – Васильевка 40/4; 45 – Оланешты 4/2; 46 – Невинномысский-3 7/19; 47 – Wallis; 48 – Gîrceni; 49 – Westhofen, gr. 6/7; 50 – Esselborn; 51 – Gemeinlebarn, gr. 163; 52 – Franzhausen, verf. 322

Рис. 3. Расположение костяных пряжек в погребениях культурного круга Бабино

Условные обозначения : а – костяные пряжки

1, 3–5, 7, 9, 10, 14, 15 – днепро-донская бабинская культура; 2, 6, 11 – волго-донская бабинская культура; 8, 12, 13 – днепро-прутская бабинская культура

Рис. 4. Погребения унетицкого культурного круга с комплектами костяных подвесок в Центральной Европе

Условные обозначения : а – костяные подвески

1–5 – расположение подвесок в погребениях; 6 – ожерелье из мог. Францхаузен (Нижняя Австрия); 7 – ожерелье из мог. Хёршинг (Верхняя Австрия)

Рис. 5. Расположение костяных подвесок в погребениях унетицкого культурного круга в Центральной Европе

Условные обозначения : а – костяные подвески

1–3, 5–11 – погребения с единичными экземплярами подвесок; 4 – погребение с тремя подвесками

1–11 – погребения раннего бронзового века (Бавария)

Клайнайтинген в п. 21 зафиксирована обратная ситуация. Здесь две более мелкие подвески украшали голову, а самая крупная располагалась у рук, ближе к поясу (рис. 5: 4 ) (Ibid. Taf. 71: В ). Иными словами, в Центральной Европе и Карпато-Ду-найском регионе костяные кольцевые подвески, аналогичные бабинским пряжкам, использовались не только комплектами (рис. 4), но и по отдельности (рис. 5: 1–3, 5–11 ). В последнем случае определенное сходство с бабинской традицией при аналогичной морфологии изделий уже заслуживает пристального внимания в отношении оценки феномена конвергентности для этих изделий.

Ситуация становится для него особенно уязвимой с учетом того, что есть прямые свидетельства использования костяных кольцевидных изделий в Европе в качестве именно поясной гарнитуры. В п. 245 мог. Мокрин культуры Муреш (Сербия) найдено одно кольцевидное изделие, и находилось оно у таза. Причем расположение фаянсовых бус в нижней части туловища умершего однозначно указывает на то, что ими был расшит пояс, который застегивался с помощью костяной пряжки (рис. 6: 1 ) ( Girić , 1971. Tabl. LXV). В п. 61 того же могильника крупное кольцевое изделие находилось у таза и, без сомнения, также являлось поясной пряжкой (рис. 6: 4 ) ( Girić , 1971. Tabl. XXII). На пояснице находились костяные кольца и в п. 1 мог. Швабмюнхен-Миттельштеттен в Южной Баварии (горизонт Нитра-Унетица) ( Massy , 2018. Taf. 129: A ), и в п. 294 мог. Елшовце в Словакии ( Bátora , 2000. S. 153. Taf. 28: 1 ) (рис. 6: 2, 3 ).

Показательная ситуация зафиксирована в п. 2/91 мог. Творжиграз культуры колоколовидных кубков в Чехии. Здесь на дне могилы располагались пятна трех кремаций. На одно из них был уложен комплект вещей, состоящий из бронзового ножа, защитной каменной накладки на запястье лучника (wrist-guard) и костяного кольцевидного изделия (рис. 6: 5 ). Каменные бруски, нашитые на нарукавник, в целом ряде случаев носились на поясе ( Мимоход и др. , 2021. С. 392–394. Рис. 4: 1, 4 ). В этой связи, совмещение в комплексе из Творжиграза костяного кольца и защитной накладки не вызывает удивления, так как они входят в единый поясной набор. Эту картину хорошо дополняет и нож. Данные изделия, как в древности, так и сейчас, тоже нередко носили на поясе. Иными словами, в рассматриваемом погребении мы имеем дело с ситуацией, когда на остатки кремации индивида, скорее всего, мужчины, был уложен пояс с костяной пряжкой, на котором были закреплены нарукавник с защитной накладкой и бронзовый нож (рис. 6: 5 ).

Такая же красноречивая ситуация прослежена еще в одном захоронении культуры колоколовидных кубков, на этот раз с территории Южной Англии (рис. 6: 6 ). Здесь в п. 1268 из мог. Эймсбери найдено кольцевидное изделие, прямо названное автором публикации поясным кольцом (belt ring), в том числе с учетом данных трасологического анализа ( Fitzpatrick , 2011. Р. 77, 118, 119. Fig. 29; 40). Ситуация здесь фактически дублирует ту, что зафиксирована в погребении на территории Чехии (рис. 6: 5 ). В обоих случаях мы имеем ситуативное сочетание кольца, накладки (wrist guard) и ножа. Причем в комплексе из Эймсбери характерно еще и расположение каменного бруска по отношению к поясному кольцу. Он находится в горизонтальной проекции, т. е. так, как и должен располагаться на ремне при ношении на поясе ( Мимоход и др. , 2021. Рис. 4: 1, 4 ). И опять же ситуацию органично дополняет нож. И в Творжигразе, и в Эймсбери мы имеем дело с поясными наборами. В первом случае ремень с пряжкой,

Рис. 6. Погребения c костяными пряжками позднего энеолита и раннего бронзового века (Bz A) в Европе

Условные обозначения : а – костяные пряжки; б – нашивные украшения на поясе; в – защитные накладки на запястье лучника (wrist guard); г – бронзовый нож; д – реконструируемое положения пояса

1, 4 – мог. Мокрин (Сербия); 2 – мог. Швабмюнхен-Миттельштеттен (Бавария); 3 – мог. Елшовце (Словакия); 5 – мог. Творжиграз (Чехия); 6 – мог. Эймсбери (Англия)

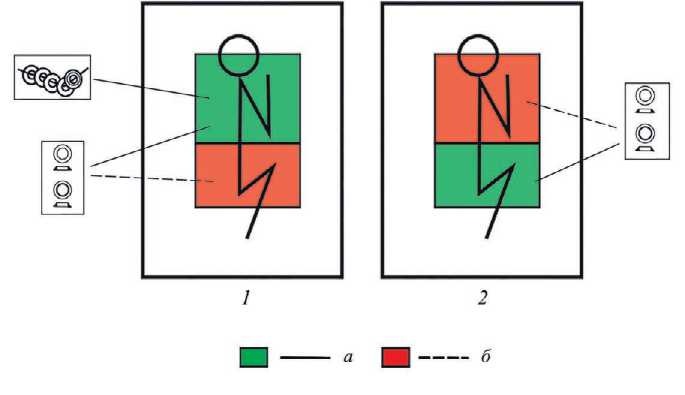

Рис. 7. Аккумулятивные схемы размещения костяных пряжек и подвесок в погребениях позднего энеолита – раннего бронзового века (Bz A) Центральной Европы, Карпато-Дунайского региона и культурного круга Бабино

Условные обозначения : а – зона максимальной встречаемости; б – зона минимальной встречаемости

1 – культуры Центральной Европы и Карпато-Дунайского региона; 2 – культурный круг Бабино накладкой и ножом был уложен на кремацию (рис. 6: 5), во втором – пояс с идентичными составляющими поместили в отдалении от скелета: пряжка скрепляла пояс, а брусок и нож были подвешены на основу с обеих от нее сторон (рис. 6: 6).

Из всего вышесказанного следует, что европейская традиция использования обсуждаемых костяных кольцевые изделий предусматривает их эксплуатацию, в первую очередь, как подвесок в составе комплектов украшений преимущественно верхней части тела (рис. 4; 7: 1 ). В то же время они зачастую могут выступать в качестве самостоятельных (внекомплектных) категорий инвентаря, но тоже в рамках декорирования костюма в той же зоне (рис. 5; 7: 1 ). При всех этих очевидных фактах нельзя отрицать того, что неотъемлемой частью составляющей европейской традиции является четкое использование данной категории инвентаря как поясной крепежной гарнитуры (рис. 6). Правда, этот вариант в Центральной Европе и Карпато-Дунайском регионе встречается редко, и зона расположения данных предметов в районе таза и нижней части тела наименее востребована (рис. 7: 2 ). Однако в данной ситуации в какой-то степени исключительность явления не подразумевает его случайности. Наоборот, это свидетельствует о том, что на уровне определенной парадигмы использование костяных кольцевых изделий в качестве поясных пряжек было присуще носителям центральноевропейских и карпато-дунайских культур позднего энеолита и раннего бронзового века, хотя этот вариант в общей традиции оформления костюма этих регионов занимал явно маргинальное место.

Если с таких же позиций оценить костяные кольцевые предметы в культурном круге Бабино, то ситуация выглядит противоположной. Для него давно дискутируется вопрос о том, что часть этих изделий правомерно рассматривать не как пряжки, а как медальоны, т. е., по сути, подвески ( Литвиненко , 2004. С. 277, 278; Рогудеев , 2015). Однако большинство этих изделий являлось пряжками и зона повышенной их встречаемости в культурном круге Бабино – это область таза и нижняя часть туловища (рис. 7: 2 ).

Таким образом, две традиции (европейская и бабинская) использования идентичных костяных кольцевых изделий (рис. 2) различаются, но при этом нельзя не заметить, что между ними есть пересечения в эксплуатации, а соответственно, можно предполагать и взаимосвязь.

Всегда одним из самых ключевых аргументов в пользу конвергентности тех или иных феноменов является серьезный хронологический разрыв между ними, который исключает какие-либо контакты между их носителями. В случае с культурами позднего энеолита – раннего бронзового века (Bz A) и культурным кругом Бабино этот довод не работает. В нашем случае речь идет фактически о полной их синхронности. Есть целый ряд работ, которые убедительно аргументируют синхронность блока посткатакомбных культурных образований и культур раннего бронзового века периода Bz A1–A2 европейского горизонта Унетица-Нитра в рамках финала III – начала II тыс. до н. э. ( Lytvynenko , 2013; Мимоход , 2013. С. 271–276; Григорьев , 2020. Табл. 1).

Для того чтобы окончательно расставить точки над i в вопросе о хронологическом соотношении центральноевропейских и бабинских пряжек/подвесок, следует обратиться к радиоуглеродным датам. Причем речь пойдет не о датировках соответствующих культур в целом, которые уже были рассмотрены ( Ми-моход , 2013. С. 288, 289), а о 14С данных конкретных комплексов с пряжками и подвесками. Данных немного, но они позволяют составить четкое представление, как датируются эти категории инвентаря в Восточной и Центральной Европе. Для культурного круга Бабино известно 4 даты из трех погребений ДДБК и ВДБК. В одном комплексе находилась пряжка типа 1 (кольцевая с линзовидным сечением) (табл. 1: 3, 4 ) и в двух изделия типа 2 (кольцевая с бортиком) (табл. 1: 1, 2 ).

Мне известно 3 комплекса из Центральное Европы, имеющих радиокар-бонные определения, где найдены кольцевые костяные подвески, аналогичные бабинским пряжкам. Происходят они из могильника Зинген одноименной культурной группы ( Stöckli , 2009. Tabl. 2). Все изделия относятся к типу 1. Однако в Европе предметы обоих типов (1 и 2) существовали синхронно, что надежно документируется совместными их находками в одном комплексе. Сравнение датировок, приведенных в табл. 1, дает четкую картину одновременного существования кольцевых костяных пряжек/подвесок в обоих макрорегионах в рамках периода Bz A1, т. е. 2300/2200–2100 CalBC. При этом следует заметить, что эти изделия в Европе появляются все-таки раньше, чем в восточноевропейской степи-лесостепи. Дело в том, что самые ранние экземпляры происходят из погребений культуры колоколовидных кубков (рис. 6: 5 ) и протоунетицкого периода, которые датируются т. н. этапом «Reinecke A0» ( Heyd , 2007. P. 334; Fischl et al. , 2015. Fig. 1a), т. е. временем 2300–2200 CalBC.

Таблица 1. Радиуглеродные даты погребений с костяными пряжками/подвесками

|

№ |

Тип изделия |

Памятник, комплекс |

Шифр лаборатории |

Материал |

Дата ВР |

Дата CalВС, вероятность – 1σ (OxCal v3.10) |

|

Культурный круг Бабино |

||||||

|

1 |

Ясиновский III одиноч. кург., п. 6 |

Ki-14745 |

кость человека |

3660 ± 50 |

2140–1950 |

|

|

2 |

Линево, к. 6, п. 6 |

Ki-12876 |

« » |

3825 ± |

2350–2190 |

|

|

3 |

Хомуш-Оба, к. 2, п. 8 |

GrA-49229 |

« » |

3675 ± 40 |

2134–1981 |

|

|

4 |

« » |

GrA-48966 |

кость МРС |

3670 ± 35 |

2132–1981 |

|

|

Унетицкий культурный круг (группа Зинген) |

||||||

|

5 |

Зинген, п. 70 |

HD-8978-9157 |

кость человека |

3770 ± 40 |

2281–2137 |

|

|

6 |

Зинген, п. 68 |

HD-8975-9145 |

« » |

3650 ± 45 |

2126–1950 |

|

|

7 |

Зинген, п. 19 |

HD-8973-9117 |

« » |

3760 ± 50 |

2256–2076 |

|

Примечание : МРС – мелкий рогатый скот.

Таким образом, костяные кольцевые изделия культурного круга Бабино, Центральной Европы и Карпато-Дунайского региона оказываются полностью синхронными с возможным их более ранним появлением в последних двух регионах. Это является серьезным аргументом в обосновании тезиса «конвергенция минус».

В качестве еще одного немаловажного довода в пользу независимого происхождения каких-либо феноменов нередко выступает их территориальная оторванность друг от друга. При этом данный аргумент по содержательности серьезно уступает предыдущему о хронологической лакуне, так как хорошо известно, что целые комплексы новаций могут появляться на других территориях, нередко достаточно далеко от исходного очага, в результате быстротечных миграций. Однако даже если игнорировать слабую доказательную базу территориального аргумента конвергенции, то в случае с нашими материалами он не работает в принципе. Картографирование кольцевых пряжек/подвесок в восточноевропейской степи-лесостепи и Европе показывает, что ареалы находок этих изделий фактически смыкаются в Карпато-Дунайском регионе (рис. 1), т. е. и здесь можно наблюдать взаимосвязанность обсуждаемых явлений.

Таким образом, морфология и метрические параметры (рис. 2), полное соответствие хронологии (табл. 1) и территориальная стыковка ареалов (рис. 1) не позволяют рассматривать феномены распространения костяных кольцевых изделий в культурном круге Бабино и Европе в контексте конвергентности. Наоборот, вся совокупность данных свидетельствует о том, что явления эти были связаны, причем связь эта была векторной, т. е. существование этой категории инвентаря в одном регионе было связано с ее распространением в другом. Выше уже было показано, что в Европе костяные кольцевые изделия появляются несколько раньше, чем в восточноевропейской степи-лесостепи, что задает хронологическую направленность вектора и очерчивает исходную территорию. Это можно рассматривать как серьезный аргумент, но точно далеко не главный. Самым важным представляется то, что появление костяных кольцевых изделий в бабинской среде было всего лишь частью целого комплекса новаций в обрядово-инвентарных характеристиках, который внезапно в период 2200 CalBC распространяется в Восточной Европе. Он имеет показательные блоки структурных соответствий с культурами позднего энеолита – ранней бронзы Центральной Европы и Карпато-Дунайского региона. Это позволяет констатировать существование определенной генетической связи между носителями бабинских традиций и европейскими культурами, в частности культуры колоколовидных кубков, унетицкого круга, Нитра, Муреш. Речь идет о европейской миграции из указанных регионов в степь и лесостепь, которые привели к становлению культурного круга Бабино ( Мимоход , 2018. С. 37. Рис. 3; Мимоход и др. , 2022. С. 26–29. Рис. 1).

В заключение стоит заострить внимание на одном любопытном моменте. Действительно, при единстве морфологии, метрических параметров, хронологии и даже в определенном смысле территории традиции использования кольцевых костяных изделий в Центральной Европе и Карпато-Дунайском регионе и в культурном круге Бабино при некоторых общих чертах все-таки разные. В первом случае – это большей частью подвески, во втором – поясные пряжки. Данное различие не должно особенно смущать. Это не столь уж редкая ситуация, когда при трансляции феномена из одной культурной среды в другую при сохранении морфологии меняется их функциональное назначение. Например, можно обратить внимание на использование античных монет варварским населением в качестве украшений. Если вернуться к нашим материалам, то в чем-то похожая ситуация складывается с каменными брусками (wrist guard). В Европе в погребениях они зачастую располагаются там, где и должны находиться при использовании по прямому назначению – для защиты от удара тетивы, т. е. в районе предплечья. В погребениях культурного круга Бабино бруски ни разу не найдены в традиционной европейской позиции ( Мимоход и др. , 2021. Рис. 2). На этом основании вряд ли кто-то станет отрицать, что каменные защитные накладки с перетяжками в ДДБК и ВДБК связаны своим происхождением с Европой.

Этюд о метаморфозах, связанных с кольцевыми костяными подвесками/ пряжками в рассматриваемых макрорегионах, хорошо показывает, что местная культурная среда, куда мигрантами привносились новации, не была в культурном отношении инертной. Принимая новшества, она творчески их перерабатывала под свои запросы, что и придавало им новое культурное своеобразие.

Список литературы Кольцевые костяные пряжки/подвески в Центральной и Восточной Европе на рубеже III-II тыс. до н. э., или конвергенция минус

- Гершкович Я. П., 1986. Фигурные зооморфные поясные пряжки культуры многоваликовой керамики // СА. № 2. С. 132–145.

- Григорьев С. А., 2020. Проблемы соотнесения европейской, евразийской и китайской хронологии бронзового века // Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии. № 1. С. 63–81.

- Литвиненко Р. А., 2004. «Пряжки» и колесничество: проблема соотношения // МДАСУ. № 2. С. 257–290.

- Литвиненко Р. О., 2009. Генеза, розвиток та iсторична доля культурного кола Бабине // МДАСУ. № 5. С. 44–89.

- Мимоход Р. А., 2013. Лолинская культура. Северо-Западный Прикаспий на рубеже среднего и позднего периодов бронзового века. М.: ИА РАН. 568 с. (Материалы охранных археологических исследований; т. 16.)

- Мимоход Р. А., 2018. Палеоклимат и культурогенез в Восточной Европе в конце III тыс. до н. э. // РА. № 2. С. 33–48.

- Мимоход Р. А., 2020. Кольцевые костяные и роговые пряжки и пряжки/подвески посткатакомбного времени и периодов Br A1-A2 в Восточной, Центральной и Южной Европе // Труды VI (XXII) Всероссийского археологического съезда в Самаре / Отв. ред.: А. П. Деревянко, Н. А. Макаров, О. Д. Мочалов. Самара: Самарский гос. соц.-пед. ун-т. С. 302–304.

- Мимоход Р. А., Гак Е. И., Хомутова Т. Э., Рябогина Н. Е., Борисов А. В., 2022. Палеоэкология–культурогенез–металлопроизводство: причины и механизмы смены эпох в культурном пространстве юга Восточной Европы в конце средней – начале поздней бронзы // РА. № 1. С. 20–34.

- Мимоход Р. А., Усачук А. Н., Вербовский А. В., 2021. Каменные бруски с двумя перетяжками в погребениях культурного круга Бабино в контексте оснащения лучника в западной части Старого Света // АВ. Вып. 32. С. 386–401.

- Рогудеев В. В., 2015. Медальоны среднего и позднего бронзового века (к атрибуции солярных медальонов «Чакра») // Археология Восточно-Европейской степи. Вып. 11 / Отв. ред. В. А. Лопатин. Саратов. С. 64–100.

- Усачук А. Н., 1998. Результаты трасологического изучения костяных пряжек культуры многоваликовой керамики // Проблемы изучения катакомбной культурно-исторической общности (ККИО) и культурно-исторической общности многоваликовой керамики (КИОМК) / Отв. ред. Г. Н. Тощев. Запорожье: Запорожский гос. ун-т. С. 125–135.

- Bátora J., 2000. Das Gräberfeld von Jelšovce/Slowakei. Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im nordwestlichen Karpatenbecken. Teil 1–2. Kiel: Verlag Oetker/Voges. 617 S. (Prähistorische Archäologie in Südosteuropa; 16.)

- Fischl K. P., Kiss V., Kulcsár G., Szeverényi V., 2015. Old and new narratives for Hungary around 2200 BC // 2200 BC – Ein Klimasturz als Ursache für den Zerfall der Alten Welt? = 2200 BC – A climatic breakdown as a cause for the collapse of the old world? / Ed. M.C. Blaich et al. Halle: Löhnert-Druk. P. 503–523. (Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle; Bd. 12/I.)

- Fitzpatrick A. P., 2011. The Amesbury Archer and the Boscombe Bowmen. Bell Beaker burial at Boscombe Down, Amesbury, Wiltshire. Aberystwyth: Cambrian Printers. 278 p.

- Girić M., 1971. Mokrin. Nekropola Ranog Bronzanog Doba = Mokrin. The Early Bronze Age Necropolis. Vol. 1. Washington: Smithsonian Institution; Beograd: Arheološko društvo Jugoslavije. 270 p. (Dissertations et Monographie; 11.)

- Grigoriev S. A., 2002. Ancient Indo-Europeans. Chelyabinsk: Rifei. 496 p.

- Heyd V., 2007. Families, Prestige Good, Warriors & Complex Societies: Beaker Groups of the 3rd Millennium cal BC Along the Upper & Middle Danube // Proceedings of the Prehistoric Society. Vol. 73. P. 327–379.

- Lytvynenko R. O., 2013. Central European parallels to the Dnieper-Don center of Babyno culture // Baltic-Pontic studies. Vol. 18. The Ingul-Donets Early Bronze civilization as springboard for transmission of Pontic cultural patterns to the Baltic Drainage Basin 3200–1750 BC / Eds.: A. Kośko, V. I. Klochko. Poznań: TMDRUK. Р. 122–244.

- Massy K., 2018. Die Gräber der Frühbronzezeit im Südlichen Bayern. Kallmünz: Michael Lassleben. 552 S., 155 taf. (Materialhefte zur Bayrischen Archäologie; Bd. 107.)

- Stöckli W. E., 2009. Contradictions in the relative chronology: archaeological and radiocarbon dating // Radiocarbon. Vol. 51. No. 2. P. 695–710.