Колесничный комплекс могильника Табылды (Центральный Казахстан)

Автор: Кукушкин И.А., Дмитриев Е.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам исследований высокостатусного погребального комплекса на могильнике Табылды, расположенном в Шетском р-не Карагандинской обл. (Казахстан). При раскопках кургана с кольцевой оградой зафиксировано парное захоронение лошадей, снабженных щитковыми псалиями и металлическими скобами, которое символизирует колесничную упряжку. В расчищенном захоронении найдены бронзовый нож-кинжал, наконечник стрекала, металлическая подвеска из скрученной в 1,5 оборота металлической пластины, плакированной золотым листом; пастовые бусы, пронизи, а также фрагменты керамических сосудов. В статье приводится подробное описание находок. Установлено, что по формально-типологическим признакам псалии имеют аналогии с изделиями староюрьевского типа. Расположение псалиев in situ на черепах лошадей позволило предложить аргументированную реконструкцию ременного оголовья. Авторами с учетом новых данных отмечена определенная динамика в эволюции внешнего облика и конструктивных особенностей псалиев. Приводится теоретическая реконструкция строгих удил; они изготавливались путем вплетения металлических скоб в кожаные ремешки. Данное нововведение, вероятно, помогавшее достичь большей управляемости животными, обусловило отказ от использования в дальнейшем шипов на псалиях. Проведенный в рамках статьи сравнительный анализ погребального обряда и вещевого инвентаря позволил установить, что погребальный комплекс относился к раннеалакульским древностям. Северо-восточная ориентировка лошадей и погребенных (установлена по месту концентрации донцев керамических сосудов), а также форма псалиев свидетельствуют о влиянии традиций раннесрубного (покровского) населения. Публикуется AMS-дата объекта, калибровочный интервал которой при 1аукладывается в рамки второй половины XVIII - первой половины XVII в. до н.э., что подтверждает отнесение материалов кургана к нуртайскому этапу алакульской культуры Центрального Казахстана.

Центральный казахстан, эпоха бронзы, раннеалакульские древности, колесничная упряжка, щитковые псалии, удила

Короткий адрес: https://sciup.org/145145968

IDR: 145145968 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.4.043-052

Текст научной статьи Колесничный комплекс могильника Табылды (Центральный Казахстан)

Тема колесничества, получившего широкое распространение в первых веках II тыс. до н.э. на огромной территории Волго-Донья, Урало-Поволжья, Южного Зауралья и Северного Казахстана, разрабатывается давно и имеет свою обширную историографию. Тем не менее каждый новый памятник с колесничной атрибутикой, особенно если он расположен в периферийной зоне, где колесничные традиции проявляются не столь ярко, например в Центральном Казахстане, всегда вызывает интерес. До недавнего времени было известно всего о шести псалиях, обнаруженных в центральной части Казахстана. Из них пять – желобчатых, изготовленных из расколотых вдоль трубчатых костей крупных животных, – зафиксированы на могильниках Сатан [Евдокимов, Варфоломеев, 2002, рис. 3, 8 ], Майтан [Ткачев А.А., 2002, ч. 2, с. 177], поселениях Мыржик и Икпень I [Кадырбаев, Курманкулов, 1992, рис. 145, 6 ; Ткачев А.А., 2002, ч. 1, рис. 13, 1 ], один – сегментовидный, вырезанный из рога лося, – найден на некрополе Ащису [Кукушкин И.А., 2007, рис. 4, 1 ]. Было отмечено несколько парных захоронений лошадей, имитирующих колесничную запряжку. К настоящему времени количество обнаруженных псалиев составляет 12 ед., а парных погребений лошадей – порядка 15. Один из таких памятников, где колесничная символика проступает особенно четко, исследован на могильнике Табылды.

Описание материалов памятника

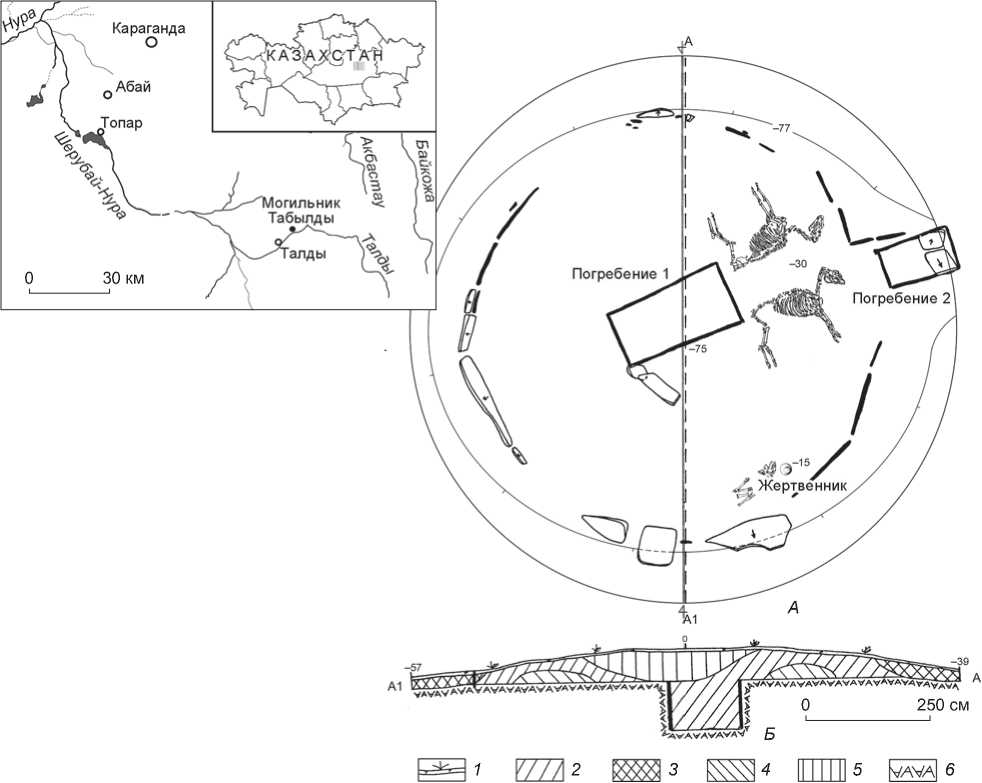

Могильник Табылды находится в Шетском р-не Карагандинской обл. (Центральный Казахстан) в 90 км к юго-востоку от г. Караганды, в 10 км к северо-востоку от пос. Талды. Он расположен на правом берегу р. Талды (рис. 1). На погребальном поле визуально зафиксировано 19 сооружений. В 2018 г. был исследован один из наиболее крупных земляных курганов (№ 3) некрополя.

Диаметр кургана составлял 13,2 м, высота – 0,57 м. В полах насыпи отмечена кольцевая ограда из плит, установленных на ребро и выступающих до 0,5 м над современной поверхностью. Зафиксирован кольцевой ров (рис. 2).

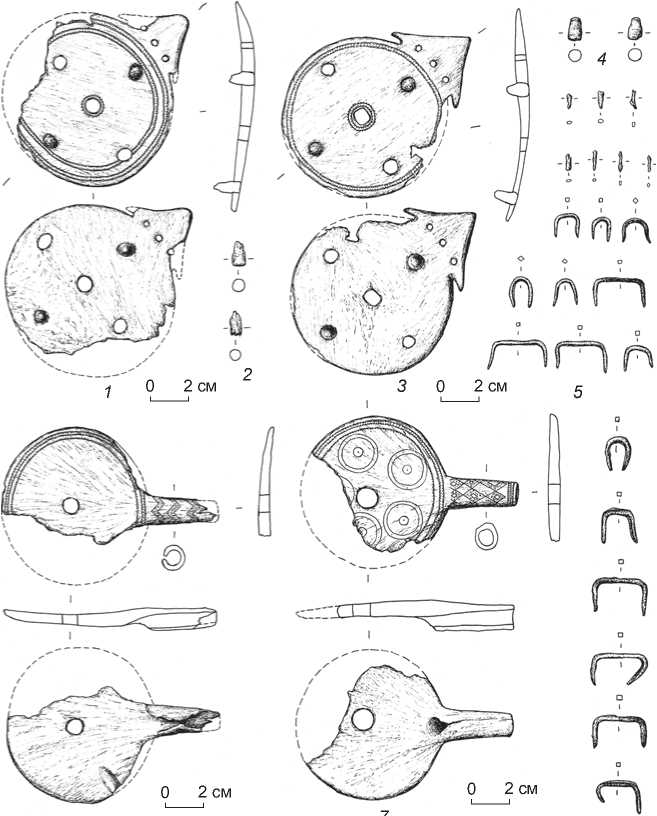

После снятия насыпи в северо-восточном секторе подкурганной площадки на глубине 0,3 м было обнаружено парное захоронение лошадей*, уложенных спинами друг к другу и ориентированных на СВ. На черепах расчищены in situ уздечные наборы в виде двух пар щитковых псалиев с металлическими скобами, которые были положены на головы упряжных лошадей. Псалии находились на разной высоте по отношению друг к другу.

«Северная» ** лошадь : на черепе находились два практически идентичных роговых щитковых псалия со вставными шипами.

Псалий № 1, правый, верхний. Лицевой («парадной») стороной обращен вверх. Имеет округлый щиток диаметром 9,4 см и треугольную планку с двумя выступами-зацепами, вырезанными в одной плоскости. Общая длина со щитком и планкой составляет 11,5 см. Толщина сохранившейся части изделия до 0,7 см. На щитке имеются центральное трензельное отверстие диаметром 0,8 см и четыре отверстия для вставных шипов диаметром 0,8 см, расположенных крестообразно по отношению к планке (рис. 3, 1 ). Сохранилось два шипа конусовидно-цилиндрической формы высотой до 1,4 см, диаметром до 0,7 см (рис. 3, 2 ). У основания планки на одной линии высверлено три малых крепежных отверстия диаметром 0,3 см. Лицевая сторона щитка украшена мелкими треугольниками, вырезанными вокруг центрального отверстия, и двумя поясками с вписанными окружностями по краю щитка, которые заполнены мелкими треугольниками, направленными вершинами друг к другу.

Псалий № 2, левый, нижний. Оборотной стороной обращен вверх. Имеет округлый щиток диаметром 8,5 см и треугольную планку с двумя выступами-зацепами. Общая длина со щитком и планкой составляет 11,2 см. Толщина сохранившейся части изделия до 0,6 см. В щитке сделаны центральное трензельное отверстие подчетырехугольной в плане формы со скругленными углами размерами 0,9 × 0,7 см и четыре отверстия для вставных шипов диаметром 0,8 см, расположенных крестообразно по отношению к план-

Рис. 1. Местонахождение могильника Табылды.

ке (рис. 3, 3 ). Обнаружены два шипа конусовидно-цилиндрической формы высотой до 1,2 см, диаметром до 0,6 см (рис. 3, 4 ). У основания планки на одной линии высверлено три малых отверстия диаметром 0,3 см. С лицевой стороны щиток орнаментирован двумя рядами мелких треугольников, вырезанных вокруг центрального отверстия, и одной полоской, которая заполнена двумя рядами мелких треугольников, направленных вершинами друг к другу, по краю изделия. На щитке зафиксировано скопление из девяти разновеликих металлических скоб, четырехгранных в сечении, четырехугольной и подковообразной в плане формы, со слегка приостренными концами, и семи мелких стерженьков-штиф-

Рис. 2. План ( А ) и разрез ( Б ) кург. 3 могильника Табылды.

1 – дерн; 2 – светло-серый слой с включением щебня; 3 – коричневый слой; 4 – серый слой с включением щебня; 5 – темно-коричневый слой; 6 – материк.

тов, овальных, округлых и четырехугольных в сечении (рис. 3, 5 ).

« Южная» лошадь : на черепе находились два практически идентичных щитковых псалия уникальной конструкции.

Псалий № 1, правый, нижний. Лицевой стороной обращен вверх. Имеет округлый щиток диаметром 8,3 см. На месте планки – полая трубка диаметром 1,5 см, вырезанная вместе со щитком из одного фрагмента заготовки. Шипы не предусмотрены. На оборотной (рабочей) поверхности щитка видно отверстие, соответствующее полости в трубке. Общая длина со щитком и трубкой составляет 11,6 см. Толщина сохранившейся части щитка до 0,8 см. В щитке сделано центральное трензельное отверстие диаметром 0,8 см. Лицевая сторона псалия украшена по внешнему краю тремя поясками из мелких треугольников, в т.ч. направленных вершинами друг к другу. Полая трубка орнаментирована тремя лентами горизонтального зигзага, заполненными точками (рис. 3, 6 ).

Псалий № 2, левый, верхний. Оборотной стороной обращен вверх. Имеет округлый щиток диаметром 8 см. Вместо планки – полая трубка диаметром 1,3 см, вырезанная вместе со щитком из одного фрагмента заготовки. Шипы не предусмотрены. На оборотной поверхности щитка видно отверстие, соответствующее полости в трубке. Общая длина со щитком и втулкой-трубкой составляет 11,5 см. Толщина сохранившейся части щитка до 1 см. В щитке имеется центральное трензельное отверстие диаметром 1,1 см. Лицевая сторона псалия украшена по внешнему краю тремя поясками из мелких треугольников, в т.ч. направленных вершинами друг к другу. Поверхность щитка оформлена циркульным орнаментом в виде тройных окружностей с точкой в центре. Полая трубка орнаментирована цепочками вписанных друг в друга ромбов, пространство между которыми заполнено точками. На конце трубки читается рисунок

Рис. 3. Комплекты уздечных наборов.

1, 3, 6, 7 – роговые псалии; 2, 4 – костяные шипы; 5, 8 – металлические скобы и стерженьки.

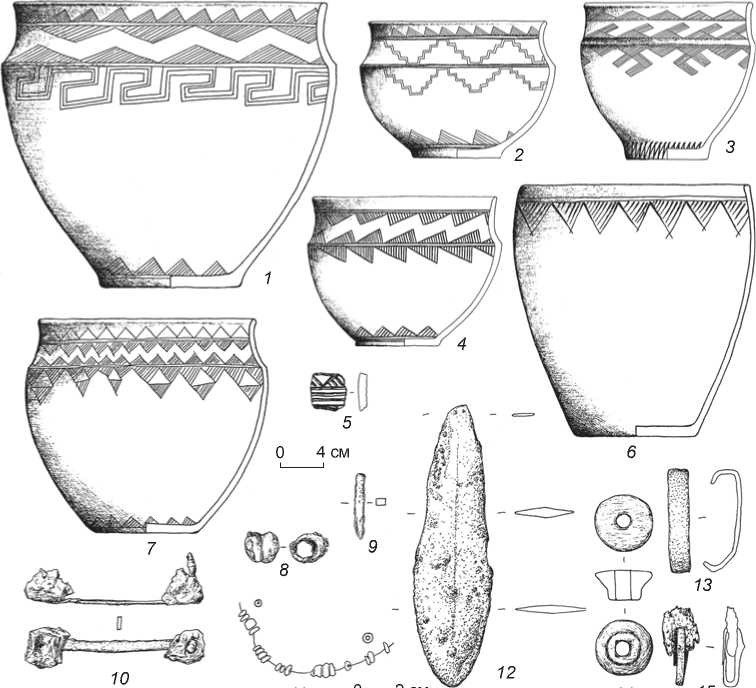

ные плиты, относившиеся к пристройке. В центральной части внутриоградного пространства зафиксированы выступающие на 0,15 м над уровнем материка верхние края торцовых плит каменного ящика прямоугольной формы. Ящик размерами 2,45 × 1,44 × 1 м, ориентированный по линии СВ – ЮЗ, сделан из четырех массивных гранитных плит. В процессе выборки заполнения могилы в верхних слоях зафиксированы отдельные фрагменты плит разбитого перекрытия. На глубине 0,4 м в юговосточном углу обнаружены наконечник стрекала (рис. 4, 9 ) и металлическая подвеска в виде скрученной в 1,5 оборота пластины, плакированной золотым листом (рис. 4, 8 ). На дне вдоль северо-восточной торцовой стенки расчищены фрагменты пяти сосудов (рис. 4, 1–5 ) и металлическая скоба (рис. 4, 15 ), фиксировавшая фрагмент дерева, а также уплощенная скоба, которая скрепляла в месте трещины стенки керамического сосуда (рис. 4, 13 ). В северо-восточной части погребения преимущественно на глубине 0,5–0,6 м обнаружены фрагменты, вероятно, деревянной конструкции погребальной камеры.

В центральной части могилы у юго-восточной продольной в виде мелких треугольников и вертикальной лесенки (рис. 3, 7). В непосредственной близости к псалию находилось скопление из шести разновеликих скоб, четырехгранных в сечении, четырехугольной и подковообразной в плане формы, с приостренными концами (рис. 3, 8).

В юго-восточном секторе на глубине 0,15 м обнаружен жертвенник. Здесь находились перевернутый вверх дном керамический сосуд (рис. 4, 6 ), чуть поодаль от него – череп коровы, ориентированный лицевой частью на СВ, и четыре метаподия (см. рис. 2).

Расчищенная ограда округлой в плане формы диаметром 8,5 м состояла из плит высотой до 0,75 м, врытых ребром в материковый слой. Южная часть ограждения завалилась наружу, северная большей частью отсутствовала. С северо-восточной стороны к ограде примыкают две вертикально установлен- стенки на дне найден металлический нож-кинжал (рис. 4, 12) в деревянном футляре. На остальной площади были разбросаны металлические и пастовые бусы, пронизи (рис. 4, 11) и кости, принадлежавшие двум индивидам. Судя по месту концентрации фрагментов сосудов, которые обычно помещались в изголовье, погребенные были ориентированы головами на СВ.

В пристройке, примыкающей к ограде с СВ, на глубине 0,25 м от уровня материка расчищен каменный ящик подпрямоугольной в плане формы размерами 1,5 × 0,9 × 0,7 м, сооруженный из четырех массивных плит и ориентированный длинной осью по линии СВ – ЮЗ. С восточной стороны от погребения находились плиты перекрытия.

На дне в центре могилы обнаружены отдельные кости человеческого скелета, а у торцовой северо-вос-

4 cм

Рис. 4 . Вещевой материал.

1–7 – керамика; 8 – подвеска в виде скрученной в 1,5 оборота пластины; 9 – наконечник стрекала; 10, 13, 15 – скобы; 11 – бусы и пронизи; 12 – нож-кинжал; 14 – грибовидное навершие.

точной стенки – частично разбитый керамический сосуд (рис. 4, 7 ), роговое навершие грибовидной формы (рис. 4, 14 ) и удлиненная металлическая скоба с остатками дерева на концах (рис. 4, 10 ).

Обсуждение результатов

Исследования крупного кургана на могильнике эпохи бронзы Табылды позволили обнаружить элитный погребальный комплекс с колесничной атрибутикой, в котором находились центральное высокостатусное погребение, совершенное по обряду трупоположения в каменном ящике, и пристройка. Особенностью сооружения является наличие на подкурганной площадке парного погребения упряжных лошадей, символизирующих коле сничную запряжку, в которой в качестве самой повозки выступает каменный ящик. Очевидно, это погребение было призвано подчеркнуть принадлежность погребенного к родовой военной аристократии, изначально связанной с элитным сообществом воинов-колесничих. Расположение ко- стяков животных соответствует изображению лошадей в колеснице в наскальном искусстве [Новоженов, 1994, рис. 77], что позволяет предполагать создание соответствующих петроглифов и погребального комплекса если не в одно время, то в близкое. Нахождение в самом захоронении костных остатков двух индивидов, а также бронзового ножа-кинжала, наконечника стрекала и женских украшений указывает на то, что это было парное погребение представителей разных полов. Обращает на себя внимание дополнительный жертвенник в виде черепа и конечности коровы в сопровождении сосуда, установленного вверх донцем. Судя по донцам керамических сосудов, сохранивших в могиле свое первоначальное положение, и ориентировке парных лошадей, умершие были ориентированы на СВ, что характерно для традиций срубной культуры [Кузьмина и др., 2012, с. 9]. В пользу такого заключения свидетельствует и ориентация обнаруженного в пристройке погребения по линии ЮЗ – СВ.

Погребальный инвентарь представлен бронзовым ножом-кинжалом, металлическими и пастовыми бусами, подвеской в виде скрученной в 1,5 оборота пла- стины, плакированной золотым листом; наконечником стрекала, скобами, костяным навершием.

Бронзовый нож-кинжал имеет слабо выраженный черешок, едва намечающийся перехват и клинок листовидной формы. По типологическим признакам он полностью аналогичен изделиям второго типа (по А.Д. Дегтяревой), известным в синташтинских, петровских, покровских, абашевских, потаповских древностях, по морфологическим особенностям – близок к стереотипам Циркумпонтийской металлургической провинции [Дегтярева, 2010, с. 104]. Табыл-динская находка имеет наибольшее сходство с ножами из могильников Синташтинский I [Генинг В.Ф., Зда-нович, Генинг В.В., 1992, рис. 146, 2 ] и Степное VII [Куприянова, Зданович, 2015, рис. 54, 3 ], которые расположены в Южном Зауралье.

Подвески в виде скрученной в 1,5 оборота пластины как разновидность головных украшений появились довольно рано и получили широкое распространение в разнокультурных и разновременных комплексах от Трансильвании до Алтая на севере и до Ирана – на юге [Аванесова, 1991, с. 53]. В Центральном Казахстане они представлены в материалах могильников Нуртай, Бозенген, Актобе II [Ткачев А.А., 2002, ч. 1, рис. 71, 24, 25 ; 96, 5, 6, 16, 18, 26 ; 121, 9 ]. Не менее широко были распространены пастовые (фаянсовые) бусы. По последним данным, они в огромных количествах доставлялись из Египта, где было налажено их массовое производство [Лихтер, Усманова, 2017].

Интерес вызывает роговое грибовидное навершие со сквозным отверстием. Аналогичные изделия известны в материалах центрально-казахстанских могильников Бозенген [Ткачев А.А., 2002, ч. 1, рис. 96, 9, 12 ], Танабай [Кукушкин И.А., Дмитриев, 2018, рис. 3, 31 ] и могут трактоваться как навершия стрекал [Ткачев В.В., 2007, с. 30, 193].

Обнаружены две скобы, фиксирующие о статки деревянных изделий, возможно, сосудов. По мере усыхания в их стенках появлялись трещины. Для устранения появившихся дефектов использовали металлические скобы. Один из фрагментов сосуда имеет явно выраженный уплощенный венчик.

Керамическая коллекция насчитывает шесть полностью реконструированных сосудов: пять горшков алакульского типа, уступчатых в профиле, и один крупный закрытой баночной формы. На всех горшках орнаментация распределялась по трем зонам – шейке, тулову и придонной части. Специфическими элементами являются цепочки треугольников, направленных вершинами друг к другу; реже встречаются меандро-вые вариации и пирамидки. Зафиксирована «качалка», украшающая придонную зону одного из сосудов; она более характерна для раннеалакульской керамики Северного Казахстана [Зданович Г.Б., 1988, рис. 25, 27, 43]. Рисунок нанесен прочерчиванием и гладким штампом.

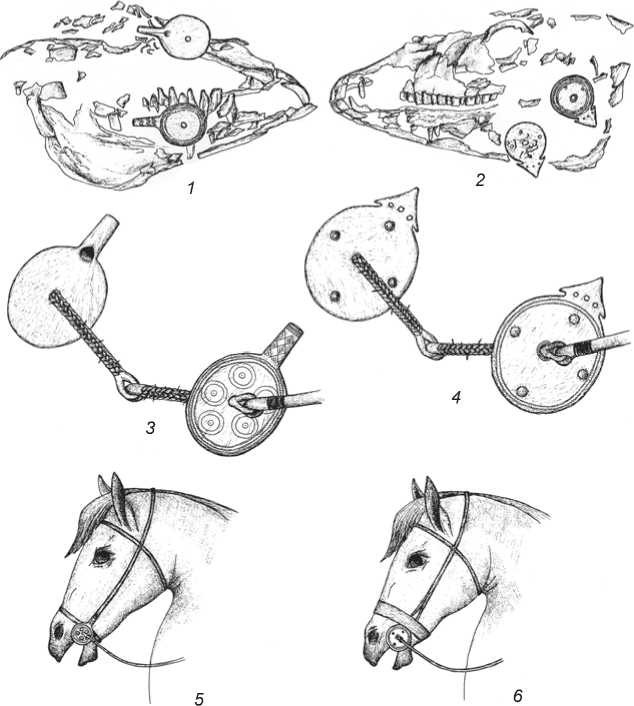

В связи с обсуждением материалов масштабных исследований памятников с колесничной атрибутикой, которые проводятся в Казахстане в последние десятилетия, завязалось несколько дискуссий. Наибольшие споры вызывает реконструкция ременного оголовья и способов размещения на голове лошади псалиев, от которых зависят конструктивные особенно сти конской упряжи. Реконструкция положения псалиев была образно названа «проблемой 90 градусов» и подробно рассмотрена в специальной работе А.Н. Усачука [2010]. Детально проанализировав все известные реконструкции, исследователь пришел к выводу о существовании различных способов крепления и расположения псалиев в системе ременного оголовья [Там же, с. 245, 255].

На головах табылдинских упряжных лошадей находилось по два щитковых псалия, входивших в конструкцию ременного оголовья, что является большой редкостью. На территории Урало-Казахстанского региона обнаружено более 100 псалиев [Чечушков, Епима-хов, 2010, с. 185], но они, как правило, располагались даже не около черепов животных [Черленок, 2004]. Желобчатые псалии лежали на черепе лошади в ограде 29В могильника Майтан в Центральном Казахстане [Ткачев А.А., 2014, с. 658]. Один псалий находился на полуразрушенном черепе лошади в погр. 62 Хри-пуновского могильника в Западной Сибири [Матвеев, Волков, Костомарова, 2007, с. 110, 112]. На средней Волге псалии на черепе лошади зафиксированы в погребении кург. 5 могильника у с. Комаровка [Алихо-ва, 1955, с. 96]. И наконец, пара щитковых псалиев со вставными шипами была обнаружена на черепе одной из двух лошадей в ритуальном захоронении на укрепленном поселении Оарца де Сус в Трансильвании (Румыния) [Boroffka, 1994, S. 60; Penner, 2004].

Псалии, располагавшиеся на черепах двух лошадей в могильнике Табылды, парные, но по конструктивным особенностям существенно отличаются друг от друга. Следует подчеркнуть, что уздечные оголовья с псалиями были сняты и аккуратно размещены на головах лошадей так, как они находились бы в рабочем состоянии (рис. 5, 1, 2 ).

Нахождение псалиев непосредственно на черепах лошадей и их специфичное расположение позволяют провести реконструкцию ременного оголовья. Обращает на себя внимание то, что планки псалиев на головах обеих лошадей ориентированы в одну сторону, параллельны друг другу, следовательно, их плотно закрепили именно в таком положении на ремнях оголовья, которые затем положили на головы животных. Причем планки зафиксированы в горизонтальном положении, что указывает на способ не только расположения, но и крепления на голове лошади. Если бы узда предполагала расположение псалиев планками вверх, то последние были бы направлены друг к другу, соот-

Рис. 5. Реконструкция системы оголовья лошади.

1, 2 – расположение псалиев на условно развернутых черепах лошадей; 3, 4 – реконструкция удил; 5, 6 – реконструкция оголовья.

ветственно, если бы вниз, то планки были бы ориентированы в разные стороны.

Каждая пара псалиев в процессе археологизации перевернулась синхронно на одну сторону, что предполагает наличие удил, закрепленных в трензельных отверстиях, за которые потянули упавшие лицевой стороной вниз псалии, видимо, утяжеленные металлическими скобами. Эту версию подтверждает скопление металлических скоб на оборотной стороне одного из них, скобы другого псалия находились в непосредственной близости. Интересно, что острые концы скоб не загнуты с обеих сторон вовнутрь закрепляющим способом, а выступают наружу. В таком виде они не могли использоваться для скрепления ремней между собой. По нашему мнению, скобы с острыми концами вплета-

ли в кожаные удила примерно так же, как при изготовлении камчи-нагайки, которую в наши дни туго сплетают из тонких кожаных ремешков, нарезанных из специально обработанной шкуры козы или теленка. Безусловно, наличие таких шипов на удилах позволяло лучше управлять лошадью и полностью отказаться от использования шипов на псалиях в дальнейшем. Поскольку часть скоб имела подковообразную форму, можно предполагать округлое сечение самих плетеных удил [Кукушкин И.А., 2018, с. 65–66]. Использование в качестве удил обычного ремня вряд ли было целесообразным – в этом случае отсутствовала надежная фиксация скоб во время эксплуатации. Эксперименты с применением в удилах скоб с острыми концами начались, видимо, еще в синташтинское время. Так, близкие по форме и размерам скобы были зафиксированы рядом с нижней челюстью одной из лошадей в погр. 2 Большого Синташтинского грунтового могильника [Генинг В.Ф., Зданович, Генинг В.В., 1992, с. 113]. Вообще скобы характерной конфигурации с незагнутыми приостренными концами нередко встречаются в материалах погребальных памятников колесничных культур. Скорее всего, возникшая некогда идея использования шипов на псалиях со временем была успешно перенесена и на удила, но уже с приме- нением мелких металлических шипов в качестве средства болевого воздействия на лошадь (см. рис. 3, 5, 8)*.

Появление удил, шипованных металлическими скобами, вероятно, было связано с корректировкой управления двумя лошадьми, которые тянули дышловую повозку. Скопления скоб, как отмечалось выше, зафиксированы только на оборотной стороне одного из пса-лиев «северной» лошади и около псалия «южной», что в парной запряжке предполагает усиление контроля при левом или правом повороте. Такие локальные скопления скоб указывают на усиление функций только одной части удил: левой у «северной» лошади и правой – у «южной». В нашем случае при укладке ременного оголовья на «южную» лошадь узда, скорее всего, перекрутилась и псалии поменялись местами или же изначально были уложены в перевернутом положении. Однако возможен и другой вариант. С учетом относительной многочисленности скоб можно предположить, что они были равномерно распределены по всей длине удил. В процессе естественного разложения органики произошел разрыв и кожаные удила по мере усыхания, вероятно, стянулись к одному из псалиев. Проверить это предположение можно только опытным путем. Как бы то ни было, с использованием строгих удил система управления парной запряжкой принципиально изменилась: теперь она основывалась на воздействии не шипов, расположенных на псалиях, а строгих удил, снабженных металлическими шипами.

«Северная» лошадь. Предполагается, что псалии крепились планкой к капсюлю в горизонтальном положении через три линейно расположенных отверстия в основании планки. К двум выступам-зацепам, согласно их конструктивным особенностям, возможно, петлевидным способом крепился раздваивающийся нащечный (суголовный) ремень. Он протягивался в противоположном зацепам направлении вдоль самой планки. Скорее всего, ремень капсюля перекрывал планку и частично нащечный (суголовный) ремень. Косвенным доказательством в пользу этого предположения можно считать отсутствие рисунка на планке: она была скрыта и не нуждалась в украшении (рис. 5, 6 ). Если бы планка была видима, то ее орнаментировали бы, как и сам щиток; такие планки имеются в материалах, например, могильников Ащису (Центральный Казахстан) и Новоникольский (Северный Казахстан). Предложенная реконструкция предполагает блокировку излишне свободного хода щитка и планки, которые становятся подвижными относительно оси малых крепежных отверстий в процессе использования псалиев в рабочем режиме. В данном случае устраняются предпосылки для возможной развальцовки, ослабления крепежа и риски других механических повреждений.

« Южная» лошадь . Наличие сквозных втулок на псалиях, как и их расположение на черепе лошади, соответствуют горизонтальному соединению нащечно-го (суголовного) ремня через отверстие в трубке с капсюлем, которые, видимо, сшивались (рис. 5, 5 ). Какие-либо другие способы вряд ли возможны. Судя по тому, что использовались жесткие удила, снабженные металлическими шипами, псалии служили в качестве ременных распределителей оголовья лошади. Это подтверждается отсутствием шипов у данной пары псалиев.

С появлением строгих удил подобного типа отпала необходимость в шипах на псалиях – они стали лиш- ним дублирующим элементом в системе управления лошадью. Поэтому на каждом из псалиев «северной» лошади было два шипа, а не четыре. Вероятно, повсеместный переход от строгих псалиев к строгим удилам стал причиной исчезновения шипов на псалиях в колесничной традиции алакульской культуры.

Сходство с псалиями на «северной» лошади проявляют изделия, обнаруженные в Волжско-Донском регионе на памятниках покровского типа, таких как Староюрьево [Пряхин, 1972], Старицкое [Дремов, 1991, рис. 1, 12 ], Филатовка [Синюк, Козмирчук, 1995, рис. 9, 1, 2 ], Селезни I, II [Моисеев, 1996, рис. 2, 1 ; Пряхин, Моисеев, Беседин, 1998, рис. 11, 4, 5 ], Уваров-ка II [Михайлова, Кузьмина, 1999, рис. 17, 1 ], Боро-даевка II [Усачук, 2000, с. 131, рис. 13, 3, 4 ]. Изделия близки по размерам (довольно крупные) и форме щитка, линейному расположению малых крепежных отверстий вдоль основания планки, наличию вставных шипов, двух выступов-зацепов на планке, что предполагает близкую систему устройства и функционирования конской упряжи. Однако, например, треугольная форма планки с зацепами более характерна для южно-уральских изделий и, возможно, является отражением взаимодействия культур в зоне срубно-алакуль-ских контактов [Ткачев В.В., 2004, с. 27; Чечушков, Епимахов, 2010, с. 190]. Интересно, что по основным морфологическим признакам наиболее близкий к та-былдинским псалий (крупный дисковидный щиток и треугольная планка с выступами-зацепами, вырезанные в одной плоскости) был обнаружен при исследовании поселения Мирный IV в Южном Зауралье, в материалах которого представлена алакульская, петровская и срубная керамика [Чемякин, Епимахов, 2004, с. 106, 108, рис. 1, 3 ]. Пожалуй, наиболее четко сходство всех четырех табылдинских псалиев с изделиями покровского типа проявляется в наличии на «парадной» стороне щитков филигранного резного орнамента, нанесенного по внешнему краю изделия и вокруг центрального отверстия. При оформлении предпочтение отдавалось концентрическим окружностям, которые формировали узкие ленты, заполненные мелкими треугольниками. Нельзя не отметить параллели между табылдинскими и алакульскими псалиями округлой формы, с четырьмя сквозными отверстиями для вставных шипов и с характерной орнаментацией щитка из могильника Илекшар I в Западном Казахстане [Ткачев В.В., 2003]. Примером влияния западных колесничных традиций является щитковый псалий, в оформлении которого прослеживаются черты волжско-донской косторезной традиции, из позднесинташтинского могильника Каменный Амбар-5 в Южном Зауралье [Усачук, 1999; Епимахов, 2005, с. 161, илл. 31, 4 ; Бочкарев, Кузнецов, 2013, с. 66].

Исследователи уже обращали внимание на довольно отчетливое разграничение двух крупных зон распространения традиций колесничества – Волжско-Донской и Урало-Казахстанской [Пряхин, Беседин, 1998, с. 33]. Анализ табылдинских псалиев показал, что по основным характеристикам они тяготеют к волжско-донской косторезной традиции покровской (раннесрубной) культуры. Она значительно отличается от петровской (раннеалакульской) традиции Южного Урала и Северного Казахстана, для которой характерны сегментовидные псалии с монолитными шипами, шахматное расположение дополнительных отверстий на планке и отсутствие орнаментации на лицевой стороне щитка. Исключением являются обнаруженные на могильниках Алакуль [Сальников, 1952, с. 57] и Новоникольское [Зданович, 1985, с. 115, рис. 4] единичные псалии алакульского типа, у которых декорированы дисковидные щитки (в одном случае украшена планка) и отсутствуют шипы. Дальнейшие исследования, вполне вероятно, помогут расширить коллекцию псалиев данного типа. По крайней мере, надеяться на это позволяют неопубликованные материалы некрополя Баянша (Северный Казахстан), а также фрагмент псалия, найденный в алакульском слое поселения Шибаево I [Нелин, Усачук, 2004]. Среди материалов из Центрального Казахстана имеется восемь псалиев, в т.ч. желобчатый (могильник Сатан), с орнаментацией на щитке и даже на планке, что можно считать аргументом в пользу предположения об участии западных групп срубного населения в культурогенезе алакульских популяций региона.

Выводы

Обнаруженные на могильнике Табылды псалии, характерные для волжско-донской косторезной традиции, останки ориентированных на СВ колесничных лошадей и людей, а также керамика алакульского типа, вероятно, являются свидетельствами смешения двух культурных традиций, которые связаны с раннеала-кульским в своем большинстве и раннесрубным населением, занимавшим на нуртайском этапе развития алакульской культуры территорию Центрального Казахстана. Этот процесс прослежен по находкам из ряда погребальных комплексов с колесничной атрибутикой и другим материалам, отражающим мировоззренческие традиции срубного мира (например, могильник Кызылтау) [Кукушкин И.А., Дмитриев, Кукушкин А.И., 2019]. Видимо, в данный период на смену шипам на псалиях, необходимым для строгого управления лошадьми, запряженными в колесницу, приходят строгие удила с мелкими металлическими шипами. В дальнейшем псалии традиционно продолжают использоваться, но в системе оголовья лошади они выполняют функции только ременных распределителей [Епимахов, Чечуш-ков, 2004, с. 42–43], нередко декорированных.

Материалы могильника Табылды относятся, по нашему мнению, к нуртайскому этапу алакуль-ской культуры Центрального Казахстана [Кукушкин И.А., Дмитриев, 2018, с. 36]. Полученные выводы подтверждаются установленной в Познаньской радиоуглеродной лаборатории (Польша) абсолютной AMS-датой совершения основного захоронения в кург. 3 – вторая половина XVIII – первая половина XVII в. до н.э. (3 390 ± 35 л.н.: 1σ (68,2 %) – 1737–1641 кал. гг. до н.э., 2σ (95,4 %) – 1862–1612 кал. гг. до н.э.).

Исследование выполнено в рамках проектов «Исследование этнокультурных процессов на территории Сарыарки и сопредельных регионов в эпоху бронзы» (грант AP05131774) и «История населения степной зоны Казахстана эпохи бронзы – начала раннего железного века (по данным гончарной технологии)» (грант АР05131861), финансируемых Комитетом науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Список литературы Колесничный комплекс могильника Табылды (Центральный Казахстан)

- Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР. – Ташкент: ФАН, 1991. – 202 с.

- Алихова А.Е. Курганы эпохи бронзы у с. Комаровки // КСИИМК. – 1955. – Вып. 59. – С. 96–97.

- Бочкарев В.С., Кузнецов П.Ф. Культурно-типологические характеристики древнейших дисковидных псалиев Северной Евразии // Проблемы периодизации и хронологии в археологии раннего металла Восточной Европы. – СПб.: Скифия-принт, 2013. – С. 61–79.

- Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В. Синташта: археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1992. – 408 с.

- Дегтярева А.Д. История металлопроизводства Южного Зауралья в эпоху бронзы. – Новосибирск: Наука, 2010. – 162 с.

- Дремов И.И. Погребение из кургана у с. Старицкое (Саратовская обл.) // КСИА. – 1991. – Вып. 203. – С. 101–105.

- Евдокимов В.В., Варфоломеев В.В. Эпоха бронзы Северного и Центрального Казахстана. – Караганда: Изд-во Кар. гос. ун-та, 2002. – 138 с.

- Епимахов А.В. Ранние комплексные общества Центральной Евразии (по материалам могильника Каменный Амбар-5). – Челябинск: Челяб. дом печати, 2005. – Кн. 1. – 192 с.

- Епимахов А.В., Чечушков И.В. Экспериментальные работы по реконструкции конской упряжи эпохи бронзы // Археологический альманах. – Донецк, 2004. – № 15: Пслии. Элементы упряжи и конского снаряжения в древности. – С. 39–45.

- Зданович Г.Б. Щитковые псалии Среднего Приишимья // Энеолит и бронзовый век Урало-Иртышского междуречья. – Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 1985. – С. 110–119.

- Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей (основы периодизации). – Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1988. – 184 с.

- Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки (по материалам Северной Бетпак-Далы). – Алматы: Гылым, 1992. – 247 с.

- Кузьмина О.В., Кузнецов П.Ф., Крамарев А.И., Салугина Н.П., Хохлов А.А., Рослякова Н.В., Васильева Д.И. Эпоха бронзы Самарского Поволжья // Бронзовый век. Эпоха героев (по материалам погребальных памятников Самарской области). – Самара: Аэропринт, 2012. – С. 6–36.

- Кукушкин И.А. Археологические исследования могильника Ащису. Курган 1 // Историко-культурное наследие Сарыарки. – Караганда: ИП Е.А. Сытина, 2007. – С. 40–64.

- Кукушкин И.А. Культурно-исторические истоки и наследие синташтинской культуры // Степная Евразия в эпоху бронзы: культуры, идеи, технологии. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2018. – С. 62–81.

- Кукушкин И.А., Дмитриев Е.А. Раннеалакульские древности могильника Танабай (по материалам кургана 4) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2018. – № 2 (41). – С. 28–40.

- Кукушкин И.А., Дмитриев Е.А., Кукушкин А.И. Материалы могильника Кызылтау как отражение срубного компонента в формировании раннеалакульских древностей Центрального Казахстана // Теория и практика археологических исследований. – 2019. – № 2 (26). – С. 109–130.

- Куприянова Е.В., Зданович Д.Г. Древности лесостепного Зауралья: могильник Степное VII. – Челябинск: Энциклопедия, 2015. – 196 с.

- Лихтер Ю.А., Усманова Э.Р. Бусы из египетского фаянса из казахстанских памятников андроновской общности // История и археология Семиречья. – Алматы: Ин-т археологии им. А.Х. Маргулана, 2017. – С. 40–54.

- Матвеев А.В., Волков Е.Н., Костомарова Ю.В. Материалы новых раскопок Хрипуновского могильника // Проблемы археологии: Урал и Западная Сибирь. – Курган: Изд-во Кург. гос. ун-та, 2007. – С. 108–114.

- Михайлова О.В., Кузьмина О.В. Новые памятники эпохи бронзы в Самарском Поволжье // Охрана и изучение памятников истории и культуры в Самарской области. – Самара: СамВен, 1999. – Вып. 1. – С. 98–141.

- Моисеев Н.Б. Дисковидные псалии из Селезневской парной курганной группы // Абашевская культурно-историческая общность в системе древностей эпохи бронзы степи и лесостепи Евразии. – Тамбов: Тамбов. гос. ун-т, 1996. – С. 24–26.

- Нелин Д.В., Усачук А.Н. Трасологический анализ псалия с поселения Шибаево I // Археологический альманах. – Донецк, 2004. – № 15: Псалии. Элементы упряжи и конского снаряжения в древности. – С. 103–105.

- Новоженов В.А. Наскальные изображения повозок Средней и Центральной Азии (к проблеме миграции населения степной Евразии в эпоху энеолита и бронзы). – Алматы: Аргументы и Факты Казахстан, 1994. – 267 с.

- Пряхин А.Д. Курганы поздней бронзы у с. Староюрьево // СА. – 1972. – № 3. – С. 233–243.

- Пряхин А.Д., Беседин В.И. Конская узда эпохи средней бронзы в Восточноевропейской степи и лесостепи // РА. – 1998. – № 3. – С. 22–35.

- Пряхин А.Д., Моисеев Н.Б., Беседин В.И. Селезни-2.

- Курган доно-волжской абашевской культуры. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 1998. – 44 с.

- Сальников К.В. Курганы на озере Алакуль // МИА. – 1952. – № 24. – С. 49–71.

- Синюк А.Т., Козмирчук И.А. Некоторые аспекты изучения абашевской культуры в бассейне Дона (по материалам погребений) // Древние индоиранские культуры Волго-Уралья (II тыс. до н.э.). – Самара: Изд-во Самар. пед. ун-та, 1995. – С. 37–72.

- Ткачев А.А. Центральный Казахстан в эпоху бронзы. – Тюмень: Тюм. гос. нефтегаз. ун-т, 2002. – Ч. 1. – 289 с.; Ч. 2. – 243 с.

- Ткачев А.А. К вопросу о формировании и развитии погребальной обрядности атасуской культуры // Диалог культур Евразии в археологии Казахстана. – Астана: Сарыарка, 2014. – С. 653–664.

- Ткачев В.В. Погребение архаичного лидера эпохи поздней бронзы из могильника Илекшар I в Западном Казахстане // Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. – 2003. – Вып. 2. – С. 80–86.

- Ткачев В.В. Погребальные комплексы с щитковыми псалиями в Степном Приуралье // Археологический альманах. – Донецк, 2004. – № 15: Псалии. Элементы упряжи и конского снаряжения в древности. – С. 7–30.

- Ткачев В.В. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы. – Актобе: Актюб. обл. центр истории, этнографии и археологии, 2007. – 384 с.

- Усачук А.Н. Сочетание двух традиций изготовления щитковых псалиев (на примере псалия из Зауралья) // Етнічна історія та культура населення степу та лісостепу Євразії (від кам’яного віку по раннє середньовіччя). – Дніпропетровськ, 1999. – С. 99–101.

- Усачук А.Н. К вопросу об орнаментации щитковых и желобчатых псалиев // Взаимодействие и развитие древних культур южного пограничья Европы и Азии. – Саратов: Науч. кн., 2000. – С. 130–132.

- Усачук А.Н. Реконструкции крепления древнейших псалиев в системе ремней оголовья лошади: противоречия и перспективы // Кони, колесницы и колесничие степей Евразии. – Екатеринбург; Самара; Донецк: Рифей, 2010. – С. 238–291.

- Чемякин Ю.П., Епимахов А.В. Материалы по конской упряжи периода поздней бронзы Зауралья // Археологический альманах. – Донецк, 2004. – № 15: Псалии. Элементы упряжи и конского снаряжения в древности. – С. 106–110.

- Черленок Е.А. О расположении псалиев в погребениях Потаповского и Утевского могильников // Альманах молодых археологов 2004. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. – С. 54–59.

- Чечушков И.В., Епимахов А.В. Колесничный комплекс Урало-Казахстанских степей // Кони, колесницы и колесничие степей Евразии. – Екатеринбург; Самара; Донецк: Рифей, 2010. – С. 182–229.

- Boroffka N.G.O. Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung der Bronzezeit in Südosteuropa. – Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 1994. – 264 S.

- Penner S. Die Wangenscheiben aus Mykene und ihre nordöstlichen Beziehungen // Археологический альманах. – Донецк, 2004. – № 15: Псалии. Элементы упряжи и конского снаряжения в древности. – С. 46–72.