Количественная оценка инвестиционного проекта создания или реконструкции объекта транспортной инфраструктуры

Автор: Гасилов В.В., Карпович М.А.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 1 (59), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье предложена методика определения количественной оценки инвестиционного проекта создания или реконструкции объекта транспортной инфраструктуры, учитывающая влияние как транспортного, так и внетранспортного эффекта. К числу наиболее значимых социально-экономических результатов модернизации и развития сети автомобильных дорог федерального и регионального значения относятся: повышение уровня и улучшение и улучшение социальных условий жизни населения; активизация экономической деятельности; снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг; сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду. Моделирование токсических выбросов загрязнителей для транспортного потока позволяет оптимизировать состав дорожного движения при реконструкции действующих инфраструктурных объектов по критерию минимизации экологического ущерба. Кинематическая модель движения транспортного потока, позволяющая выразить параметры токсического загрязнения окружающей среды через непосредственно наблюдаемые величины, основана на концепции клеточных автоматов, дополненной параметрами, регламентирующими организацию дорожного движения. Необходимо определить параметры движения так, чтобы средняя скорость потока находилась в оптимальном интервале (60 - 90) км/час. Оптимизация столь многокритериальной задачи требует сбора и анализа обширной и разнородной информации следующих видов: топографической, демографической, социальной, экономической, экологической, транспортной. Как следует из результатов расчетов, дозы всех видов токсического воздействия, приходящихся на единицу длины дороги, значительно возрастают при падении средней скорости транспортного потока. Таким образом, моделирование токсических выбросов транспортного потока позволяет, с одной стороны, оптимизировать дорожное движение при сложившейся инфраструктуре и, с другой стороны, оптимизировать проекты строительства и реконструкции инфраструктурных объектов.

Инвестиционный проект, оптимизация транспортного потока, минимизация выбросов автотранспорта

Короткий адрес: https://sciup.org/14040203

IDR: 14040203 | УДК: 69.003:658.15(2):725.3

Текст научной статьи Количественная оценка инвестиционного проекта создания или реконструкции объекта транспортной инфраструктуры

Транспорт наряду с другими инфраструктурными отраслями обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических и внешнеполитических целей. Устойчивое развитие транспорта является гарантией единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, обеспечения целостности России и ее национальной безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения.

Как известно, государственные институты, при формулировке требований к общественному товару (в частности - объектам инфраструктуры), сопоставляют предельные общественные выгоды, лежащие в основе коллективного спроса на него, и предельные общественные издержки, лежащие в основе предложения общественных благ. При этом, как выгоды, так и издержки имеют весьма разнообразные (социально-экономические, экологические и др.) формы. Как указано в работе [1], существующая методика [2] оценки эффективности инвестиционных проектов, претендующих на получение господдержки, не предусматривает количественную оценку эффективности реализации проекта для государства. Однако, в действующей методике расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов [2] отсутствует возможность прозрачной конкурентной борьбы по критерию «Бюджетная эффективность инвестиционного проекта» среди проектов и частных инвесторов-инициаторов за бюджетные средства. В ней не учтены, например, бюджетные затраты на лечение, соцобеспечение и реабилитацию населения, проживающего в зоне токсического и шумового загрязнения окружающей среды транспортным потоком.

Оценка соответствия регионального инвестиционного проекта стратегии социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации осуществляется на основе оценки положительных социальных эффектов, связанных с реализацией регионального инвестиционного проекта. При этом в существующих методиках не конкретизируются методы количественной оценки эффективности реализации проекта для государства. Такой односторонний и субъективный подход не позволяет осуществить комплексную оптимизацию проекта. В противоположность столь одностороннему подходу программа развития транспорта предполагает мно- гофакторную оценку социально‐экономической и экологической эффективности.

Оценивается транспортный эффект, отражающий прямые выгоды для лиц, пользующихся автомобильными дорогами, получаемые в результате улучшения дорожных условий. Этот эффект учитывает экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно транспортных происшествий и повышение комфортности движения и удобств в пути следования. Транспортный эффект в стоимостном выражении определяется, исходя из изменения показателей себестоимости перевозок, экономических потерь от дорожно‐транспортных происшествий, а также стоимостной оценки экономии времени поездки и ресурсов за счет ускорения оборачиваемости автомобилей.

Внетранспортный эффект определяется на основе оценки влияния совершенствования и развития сети автомобильных дорог федерального и регионального (межмуниципального) значения на социально‐экономическое развитие страны и экологическую обстановку. К числу наиболее значимых социально‐экономических результатов модернизации и развития сети автомобильных дорог федерального и регионального (межмуниципального) значения относятся: - повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

-

- активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

-

- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

-

- улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

-

- создание новых рабочих мест;

-

- сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Оптимизация столь многокритериальной задачи требует сбора и анализа обширной и разнородной информации следующих видов: топографической, демографической, социальной, экономической, экологической, транспортной.

Рассмотрим вначале негативные влияния автотранспортного потока на окружающую среду. Особую актуальность эта задача приобретает в соответствии с подпрограммой "Авто- мобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)". В ней указано, что для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах федерального значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети и транспортной безопасности дорожного хозяйства. Это позволит также сократить вредное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду и в целом обеспечить устойчивость функционирования транспортной инфраструктуры.

В значительной мере негативные влияния автотранспортного потока определяется токсическим загрязнением окружающей среды. Как показано в работе [3], токсическое загрязнение окружающей среды транспортными средствами определяется следующими факторами:

-

1. Типом двигателя.

-

2. Используемым топливом.

-

3. Режимом работы.

Резкая зависимость состава и мощности токсического выброса от режима работы двигателя требует для описания воздействия транспортного потока на окружающую среду определения кинематическую модели его движения. Кинематике транспортных потоков посвящена обширная литература [4, 5]. Однако все современные модели либо дают лишь качественное описание реальной кинематики движения, либо требуют для своей реализации значительных, в большинстве случаев недоступного, объема информации в режиме реального времени. Свободный от этих недостатков алгоритм может быть основан на концепции клеточных автоматов фон-Неймана [6].

Сформулируем кинематическую модель движения транспортного потока, позволяющую выразить параметры токсического загрязнения окружающей среды через непосредственно наблюдаемые величины. Данная модель основана на концепции клеточных автоматов, дополненной следующими положениями:

-

1. Движение транспортного средства на всех этапах является равнопеременным.

-

2. В пределах населенных пунктов транспортный поток является плотным.

-

3. Скорости и ускорения всех транспортных средств плотного потока определяются характеристиками наименее динамичных участников.

-

4. За пределами населенных пунктов средние кинематические характеристики движения отдельных участников определяются только их техническими характеристиками.

-

5. Все участники движения соблюдают ПДД и, в частности скоростные режимы и дистанции.

В рамках этих предположений зависимость пути S, пройденного отдельным i-тым участником движения, от времени t дается уравнением:

_ n |„ ,2 „ .2 । , (1)

S i = ~ I a i , pазt. + a i , mopt. 1 + Vt равн '

2 V i , раз i , mop )

Здесь индексы раз, тор, равн описывают разгон, торможение и равномерное движение соответственно; n - число остановок на пути S; a - ускорения соответствующих процессов. С другой стороны, средняя скорость движения i- го участника уравнением:

движения определяется

Vi , ср t + п' 1равн + n

S i

( t z ,0 + t i , раз + t i , тор )

Здесь t i ,о - время остановки. Кроме того учтем, что:

V i a i , разt. a i , тор t.

i , раз i , тор

Решая систему уравнений (1) - (3) можно определить суммарные времена разгона (то есть работы двигателя с полной нагрузкой), торможения (работы двигателя на принудительном холостом ходу), остановки (работы двигателя на холостом ходу), равномерного движения (работы двигателя со средней нагрузкой). Именно эти характеристики движения в соответствии с данными работы [3] определяют состав и интенсивность токсического загрязнения.

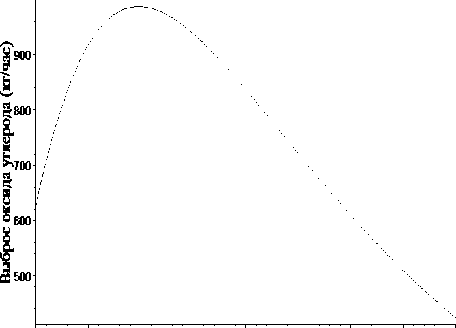

Зависимости скорости транспортных средств от времени приведены на рисунке 1. Результаты расчетов средних (на одно транспортное средство) величин токсических выбросов при данном составе транспортного потока при различных средних скоростях движения приведены в таблице 1.

Таким образом, как следует из результатов расчетов, дозы всех видов токсического воздействия, приходящихся на единицу длины дороги, значительно возрастают при падении средней скорости транспортного потока. Этот вывод наглядно иллюстрирует также рисунок 1, на котором приведены зависимости токсической дозы оксида углерода, приходящихся на 1 км от средней скорости потока. Рост загрязнения при малых скоростях определяется ув еличением доли времени работы двигателей в неэффективных режимах. Хотя, формально токсические выбросы в единицу времени падают при средней скорости потока меньшей 32 км/час, однако загрязнение окружающей среды при этом растет вследствие концентрации выбросов в уменьшающихся областях автодороги. Как видно из таблицы 1 токсиче- ское загрязнение на 1 км быстро (практически экспоненциально) растет при уменьшении средней скорости транспортного потока ниже 30 км/ч. Причина этого эффекта определяется значительной долей времени работы двигателей в неэффективных режимах - холостого хода и принудительного холостого хода. Кроме того, вследствие малых скоростей движения токсические выбросы концентрируются в этом случае в малых областях пространства.

Таблица 1

Выбросы загрязняющих веществ в зависимости от средней скорости транспортного потока

|

Средняя Скорость (км/час) |

Оксид Углерода(г) |

Несгоревшие Углеводороды (г) |

Оксиды азота (г) |

Тяжелые металлы (г) |

Суммарный токсический выброс (м 3 ) |

Средний расход топлива (кг) |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

10 |

В час |

988 |

41.1 |

47.6 |

1.85 |

40.2 |

5.79 |

|

На 1км |

98.8 |

4.11 |

4.76 |

0.185 |

4.02 |

0.579 |

|

|

20 |

В час |

866 |

33.0 |

38.95 |

1.56 |

30.6 |

3.815 |

|

На 1км |

43.3 |

1.65 |

1.97 |

0.079 |

1.53 |

0.19 |

|

|

30 |

В час |

819 |

27.9 |

31.5 |

1.05 |

27.42 |

2.61 |

|

На 1км |

23,7 |

0,93 |

1,05 |

0,035 |

0,914 |

0,087 |

|

|

40 |

В час |

784 |

34.8 |

33.2 |

1.00 |

30.88 |

2.84 |

|

На 1км |

19.6 |

0.87 |

0.83 |

0.025 |

0.772 |

0,071 |

|

|

50 |

В час |

935 |

41.4 |

38.5 |

0.85 |

35.25 |

3.45 |

|

На 1км |

18.7 |

0.83 |

0.77 |

0.017 |

0.705 |

0,069 |

|

|

60 |

В час |

1038 |

49.2 |

42.6 |

0.84 |

41.0 |

4.08 |

|

На 1км |

17.3 |

0.82 |

0.71 |

0.014 |

0.684 |

0,068 |

|

|

70 |

В час |

1183 |

57.4 |

46.9 |

0.91 |

47.11 |

4.76 |

|

На 1км |

16.9 |

0.82 |

0.67 |

0.013 |

0.673 |

0,068 |

|

|

80 |

В час |

1320 |

65.6 |

54.4 |

1.04 |

53.52 |

5.52 |

|

На 1км |

16.5 |

0.82 |

0.68 |

0.013 |

0.669 |

0,069 |

|

|

90 |

В час |

1467 |

72.9 |

61.2 |

1.08 |

60.0 |

6.57 |

|

На 1км |

16.3 |

0.81 |

0.68 |

0.012 |

0.667 |

0,073 |

10 203005060 70 8090

Средняя скорость движения (км/ч)

Рисунок 1.Зависимость выброса оксида углерода одним транспортным средством от средней скорости потока

При увеличении средней скорости потока выше 60 км/час концентрация токсических выбросов изменяется лишь незначительно – менее чем на 6% вплоть до разрешенного ПДД максимума скорости. Поэтому необходимо определить параметры движения так, чтобы средняя скорость потока находилась в оптимальном интервале (60 – 90) км/час. Таким образом, моделирование токсических выбросов транспортного потока позволяет оптимизировать дорожное движение при сложившейся инфраструктуре или оптимизировать состав транспортного потока в проектах строительства новых инфраструктурных объ ектов.