Количественное сопоставление гидрогеохимических и палеогеографических условий горизонта Ю2 северо-восточной части Широтного Приобья

Автор: Курчиков А.Р., Плавник А.Г., Ицкович М.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 4 (59) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219919

IDR: 140219919

Текст статьи Количественное сопоставление гидрогеохимических и палеогеографических условий горизонта Ю2 северо-восточной части Широтного Приобья

К настоящему времени накоплен значительный объем фактических данных гидрогеохимического опробования глубоких горизонтов Западно - Сибирского мегабассейна, что является основой для изучения закономерностей генезиса подземных вод и основных факторов, определяющих формирование их химического состава. Вместе с тем, несмотря на глубокую проработку вопросов гидрогеохимии подземных вод современные модельные представления во многом имеют преимущественно описательный характер, что затрудняет применение количественных методов для анализа результатов наблюдений. Например, в задачах пространственного моделирования (картирования) гидрогеохимических показателей фактически реализуется только интерполяция и экстраполяция значений показателей в точках опробования.

Этим определяется актуальность задачи сопоставительного анализа накопленных данных о составе подземных вод с параметрами, характеризующими особенности строения и формирования вмещающих горизонтов с целью выявления количественных взаимосвязей между ними. Условия седиментации являются одним из первоочередных генетических факторов, определяющих современный химический состав подземных вод, и поэтому представляется необходимым и перспективным поиск межу ними количественных соотношений и использование этих соотношений в каче- стве дополнительной информации при картировании гидрогеохимических показателей.

В качестве объекта для такого сопоставления в данной работе рассматривается горизонт Ю2 северовосточной части Широтного Приобья. Область исследования охватывает часть Вартовского и Сургутского нефтегазоносных районов, и небольшую южную часть Ноябрьского НГР. По площади рассматриваемый объект занимает относительно небольшую территорию с размерами около 200 км как в широтном, так и в меридиональном направлениях. Горизонт Ю2 относится к верхней части тюменской свиты и характеризуется небольшой (до нескольких десятков метров) толщиной.

Для этого объекта по материалам изучения кернового материала и их обобщения с учетом данных геофизических исследований более 200 скважин, выполнены детальные реконструкции палеогеографических условий [4]. Полученные результаты представлены в виде палеогеографических схем на три этапа времени – формирования нижней (континентальной), средней (переходной) и верхней (морской) частей горизонта Ю2.

В нижней части горизонта прослежены русловые алевролито-песчаные тела, расположенные между ними отложения пойменных равнин с озерами, а также эрозионно-аккумулятивных равнин. В средней части фиксируются морские и прибрежные условия с выделением прибрежных маршей, береговых валов, дельт, подводных отмелей и барьерных баров, в верхней части морские условия становятся преобладающими.

Гидрогеохимическая изученность изучаемых отложений не очень высокая. Всего в пределах верхней части тюменской свиты в пределах рассматриваемой северо-восточной части Широтного Приобья отобрано 28 проб подземных вод из 18 скважин. Анализ показал, что значительная часть результатов определения химического состава подземных вод (32%) не могут быть признаны достоверными. Основная доля анализов (8

проб) отбракована из-за несоблюдения количественных критериев – электронейтральности растворов (эквивалентного содержания анионов и катионов) и весового баланса общей минерализации и суммарного содержания отдельных компонентов. Также отбракован один анализ, характеризующий пробу технической воды.

Всего признано достаточно достоверными 19 анализов (табл. 1) химического состава подземных вод отобранных из 15 скважин в пределах верхней пачки тюменской свиты. Как видно из представленных в таблице данных, несмотря на ограниченную, как в плане, так и по разрезу, область изучения и небольшое количество данных и отбраковку недостоверных данных, в результатах гидрохимических опробований прослеживаются существенные вариации значений. Наименьшими коэффициентами вариации (около 30%) характеризуются значения общей минерализации и содержание основных ионов – натрия и хлора. При этом минерализация проб подземных вод в абсолютных значениях изменяется в очень широких пределах – от 6 г/л до 24 г/л. Для брома, который обычно тесно связан с содержанием хлор-иона, коэффициент вариации немного выше (41,5%). Коэффициенты вариации содержания основных микрокомпонентов (калия, кальция, магния, гидрокарбоната, йода и бора) составляют 61–106%.

Самые высокие значения вариации – около 200%, фиксируются для определений содержания карбонат-иона и сульфат-иона, которые во многом определяются не только природной изменчивостью, но и низкой чувствительностью используемых аналитических методов, что проявляется в значительном количестве нулевых и отсутствующих значений содержания этих компонентов в пробах подземных вод.

В типизации подземных вод четко прослеживаются региональные закономерности – 9 из 11 анализов хло-ридно-натриевого типа по классификации В.А. Сулина приурочены к Вартовскому НГР, и 7 из 8 анализов гид-рокарбонатно-натриевого типа – к Сургутскому НГР.

Таблица 1

Статистические показатели состава проб подземных вод

|

Показатель |

Количество |

Минимум |

Максимум |

Среднее |

σ |

Коэф. вариации, % |

|

M, г/л |

19 |

5,98 |

24,28 |

18,2 |

5,45 |

29,95 |

|

Na, мг/л |

19 |

2073 |

8854,4 |

6448,9 |

2058,59 |

31,92 |

|

K, мг/л |

9 |

60 |

400 |

162 |

98,33 |

60,7 |

|

Ca, мг/л |

19 |

12 |

1060 |

412,58 |

311,45 |

75,49 |

|

Mg, мг/л |

17 |

2 |

95 |

33,03 |

20,65 |

62,52 |

|

SO 4 , мг/л |

14 |

0 |

198 |

25,57 |

52,63 |

205,83 |

|

Cl, мг/л |

19 |

2840 |

14555 |

10334,79 |

3369,51 |

32,6 |

|

HCO 3 , мг/л |

19 |

48,8 |

2050 |

823,26 |

559,6 |

67,97 |

|

I, мг/л |

17 |

0,44 |

18,21 |

5,1 |

5,43 |

106,47 |

|

Br, мг/л |

17 |

8,64 |

67,93 |

38,34 |

15,91 |

41,5 |

|

B, мг/л |

17 |

2,63 |

18,05 |

7,4 |

4,52 |

61,08 |

|

CO 3 , мг/л |

16 |

0 |

144 |

21 |

39,8 |

189,52 |

Скважины, в которых проведено гидрогеохимиче-ское опробование горизонта Ю2, не совпадают со скважинами, в которых выполнен анализ палеогеографических условий. Это накладывает ограничения на прямое сопоставление имеющихся данных о составе подземных вод и условий седиментации вмещающих отложений. Для преодоления этих ограничений по данным палеогеографических реконструкций использовано построение условных схем высоты палеорельефов в виде непрерывных модельных поверхностей. Полученные расчетные значения условных высот (глубин моря) в точках гидрогеохимического опробования применены для их сопоставления со значениями общей минерализации и с содержанием отдельных водорастворенных компонентов.

Поскольку на современный химический состав подземных вод влияют не только условия седиментации, но и постседиментационные процессы их преобразования, для дополнительного анализа привлечены также данные по геотемпературному режиму горизонта - значения температуры и теплового потока. Такой выбор определяется влиянием температурного фактора на физико-химические процессы преобразования свойств подземных вод и вмещающих пород. Оценка значений геотермических параметров в исследуемом районе выполнена по материалам работ [1], в которых предложена и реализована методика детального анализа геотемпературных условий глубоких горизонтов Западной Сибири.

Для количественного анализа этой информации применены статистические регрессионные и корреляционные методы с целью выявления количественных показателей взаимосвязи рассматриваемых показателей и анализа их согласованности с теоретическими представлениями о процессах формирования состава водорастворенного комплекса подземных вод. В случае выявления надежных статистических связей появляется возможность использования полученных количественных зависимостей для их применения в качестве априорных модельных условий в задачах картирования.

На подготовительном этапе, при моделировании палеорельефов, для границ с различной палеообстановкой присваивались некоторые условные значения высот, которые затем использовались в качестве «исходных» данных (в виде изолиний) для автоматизированного картопостроения. В условиях неоднозначности такого выбора было реализовано несколько вариантов построений.

Отметим, что единицы измерения и определяемые ими абсолютные значения задаваемых высот не играют важной роли, поскольку в дальнейшем эти параметры используются в корреляционном и регрессионном анализе. Содержательно значимым представляется соотношение достигаемых глубин моря и высоты континентальной части. Для границы береговой линии моря очевидно можно взять нулевое значение. В качестве второго репера нами принято значение -15 м для границы базиса штормовых вод. Несколько вариантов значений (15 м, 25 м, 50 м и 75 м) реализовано для границ речных долин и пойменных равнин. Значения высот для границ других обстановок устанавливались исходя из их физической согласованности (выше или ниже) с выбранными реперными значениями и с соблюдением некоторых элементов пропорциональности. Для линий русел рек задавалось условие некоторого постоянного уклона рельефа.

Моделирование и основные расчеты осуществлялись в специализированном программном комплексе GST [5], который предназначен для решения комплексных геологических задач и реализует возможности обобщенной сплайн-аппроксимационной постановки решения задач геокартирования [3]. Отличительной чертой этого комплекса является возможность выстраивания сложной технологической цепочки работы с большим объемом разнообразных данных, задания модельных условий в виде уравнений математической физики и автоматизированного перестроения результатов при внесении изменений в исходные или промежуточные данные [2].

Для построения регрессионной модели использована линейная зависимость целевого показателя (минерализации, содержания компонента) от набора аргументов, в качестве которых рассматриваются значения условных высот палеорельефа нижней, средней и верхней частей горизонта, а также геотермические показатели - тепловой поток или температура, в качестве дополнительных.

Ниже представлены результаты для варианта с наиболее высокими корреляционными связями между модельными высотами палеорельефа и гидрогеохими-ческими показателями (при значении 25 м для границ между речными долинами и пойменными равнинами). Но, как показывает расчеты, корреляционные соотношения для различных вариантов картирования палеогеографических условий отличаются незначительно.

Достаточно высокие (с коэффициентом корреляции более 0,8) корреляционные связи наблюдаются между палеогеографическими условиями нижней и верхней частями горизонта Ю 2 , температурой отложений и условиями верхней (морской) части этапа. Очень высокий коэффициент корреляции (0,93) вполне ожидаемо фиксируется между значениями температуры и глубинного теплового потока.

Коэффициенты парной корреляции значений между гидрогеохимическими показателями, палеогеографическими и геотермическими условиями в целом невысокие (средние значения абсолютных величин коэффициентов парной корреляции меньше 0,2). Стабильно низкими значениями характеризуются рассматриваемые взаимосвязи с минерализацией и основными компонентами - ионами натрия и хлора. По ряду показателей (содержанию кальция, гидрокарбоната, йода и брома) фиксируются повышенные (более 0,3– 0,4) коэффициенты корреляции.

Максимальные парные коэффициенты корреляции фиксируются между содержанием магния и условными высотами палеорельефа нижней и верхней частей го- ризонта Ю2. Высокие значения корреляции для магния обусловлены тем, что анализ с максимальным содержанием магния (95 мг/л, Малосамотлорская площадь, скв №59) резко отличается по этому компоненту от всех других анализов – практически в три раза превышает среднее значение (33 мг/л). При этом точка опробования находится в наиболее возвышенной части палеорельефа на юго-востоке рассматриваемой области. При исключении этого анализа коэффициенты парной корреляции резко снижаются. При дальнейших расчетах это экстремальное значение содержания магния не учитывалось. Отметим также, что далее из анализа также исключены данные по сульфат-иону и карбонат-иону, о недостаточной надежности определения которых говорилось выше.

В условиях небольшого (19 проб) объема выборки гидрогеохимических данных для осуществления множественного регрессионного анализа нежелательно использование большого количества параметров, тем более коррелируемых между собой. Нами рассмотрены несколько вариантов набора параметров. Для вариантов с двумя параметрами рассматривались соотношения гидрогеохимических показателей со – значениями высот палеорельефа на этапах формирования нижней и средней частей горизонта Ю2, на этапах формирования средней и верхней частей, с использованием в качестве аргументов относительных изменений высот палеорельефа между этапами, а также по данным температурного режима недр (значений температуры горизонта и глубинного теплового потока). Для трехпараметрического анализа выполнялось сопоставление с палеовысотами рельефа по всем трем этапам формирования горизонта, а также, с относительными изменениями высот между ними совместно со значением теплового потока. Рассмотрены также варианты с четырьмя параметрами – тремя палеогеографическими с дополнением данными по температуре или по тепловому потоку.

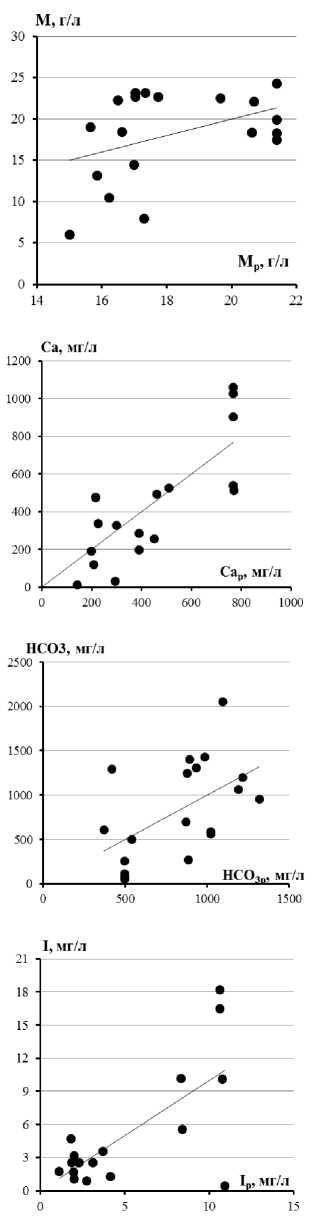

На рисунке 1 приведены примеры графического сопоставления фактических и расчетных значений ряда гидрогеохимических показателей (общей минерализации, кальция гидрокарбоната и йода) по регрессионным зависимостям с использованием в качестве аргументов высот палеорельефа и глубинного теплового потока.

Результаты проведенного сопоставления гидро-геохимических данных и палеогеографических условий формирования вмещающих отложений горизонта Ю2 северо-восточной части Широтного Приобья свидетельствуют о наличии между ними достаточно тесных взаимосвязей для ряда компонентов. С одной стороны, это вполне ожидаемо, поскольку известно, что состав водорастворенного комплекса подземных вод во многом определяется минеральным составом пород-коллекторов (а также перекрывающих и подстилающих флюидоупоров), формирование которого начинается на этапе седиментации отложений. Но весьма неочевидной представляется выявленная приемлемость использования для такого сопоставления достаточно грубой, во многом условной схематизации палеогеографической обстановки в виде высот палеорельефа.

Рис. 1. Сопоставление фактических и расчётных значений гидрогеохимических показателей.

В коэффициентах множественной корреляции явно прослеживается их превышение над коэффициен-

тами парной корреляции, что в определенной степени связано с небольшим числом данных гидрогеохимиче-ских опробований и, соответственно, со значимостью даже небольшого увеличения числа используемых аргументов уравнения регрессии. Использование геотермических показателей в дополнение к палеогеографическим, как правило, не вносит существенных изменений в оценки коэффициентов множественной корреляции (особенно для компонентов с высокими значениями этого параметра – кальция, гидрокарбоната, йода). Это, с одной стороны, может быть обусловлено небольшими вариациям геотемпературных условий (коэффициент вариации температуры составляет 7,5%, теплового потока еще меньше – 5,3%). С другой стороны, это может свидетельствовать о подчиненном характере влияния геотермического режима недр на химический состав подземных вод горизонта Ю 2 на относительно небольшой территории рассматриваемой области.

Устойчивость показателей множественной корреляции для отдельных гидрогеохимических параметров является характерной чертой полученных результатов. При этом повышенными коэффициентами корреляции (0,6–0,8) стабильно характеризуются содержание ионов кальция и гидрокарбоната, а также йода и бора. Несколько меньшая корреляция (с коэффициентом 0,4–0,5) наблюдается для содержания брома. Минимальная статистическая связь фиксируется для основных растворенных в подземных водах компонентов – натрия и хлора, и общей минерализацией в целом (с коэффициентом корреляции 0,1–0,3). Очевидно, это отражает то, что на содержание ионов кальция и гидрокарбонат, а также йода и бора в подземных водах существенное влияние оказывают условия седиментации, а содержание других компонентов и общей минерализации в большей степени контролируются другими факторами. Одним из основных факторов при этом, по-видимому, является внедрение морских вод в терригенные отложения и замещение ими седиментогенных вод.

Устойчивость корреляционных связей, несмотря на выбор различных вариантов количественного представления и учета карт палеогеографических обстановок, очевидно, свидетельствует об объективности выявленных соотношений и дает основание для анализа природы выявленных взаимосвязей гидрогеохимиче-ских условий и условий седиментации. С другой стороны этим определяется возможность и обоснованность последующего приложения соотношений с высокими корреляционными связями в качестве дополнительных модельных зависимостей, например, при решении задач картирования пространственных закономерностей изменения состава ионно-солевого и минерального комплекса подземных вод.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-05-01982 А.

Список литературы Количественное сопоставление гидрогеохимических и палеогеографических условий горизонта Ю2 северо-восточной части Широтного Приобья

- Курчиков А.Р. Гидрогеотермические критерии нефтегазоносности. -М.: Недра, 1992. -231 с

- Плавник А.Г., Сидоров А.А., Сидоров А.Н., Шутов М.С. Автоматизация технологии решения комплексных геологических задач, связанных с картопостроением//Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. -2009. -№ 8. -С. 25-31

- Плавник А.Г. Обобщенная сплайн-аппроксимационная постановка задачи картирования свойств геологических объектов//Геология и геофизика. -2010. -Том 51, № 7. -С. 1027-1037

- Попов А.Ю., Вакуленко Л.Г., Казаненков В.А., Ян П.А. Палео-географические реконструкции для северо-восточной части Широтного Приобья на время формирования нефтегазоносного горизонта Ю2//Геология и геофизика. -2014. -Том 55, № 5-6. -С. 777-786

- Свидетельство о регистрации программы GST в Реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 2005612939/Авт. Сидоров А.Н., Плавник А.Г., Сидоров А.А., Шутов М.С., Степанов А.В., Пономарева М.А. 2005