Коллекция китайских монет из погребений раннесредневекового некрополя Горный-10 (Северный Алтай)

Автор: Серегин Н.Н., Тишин В.В., Степанова Н.Ф.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения представительной серии китайских монет, обнаруженных в ходе раскопок погребений некрополя Горный-10. Данный памятник, расположенный на Северном Алтае, исследовался экспедициями Алтайского государственного университета в 2000-2003 гг. Монеты найдены в восьми объектах (мог. 6, 18, 44-46, 48, 62, 66). Публикуемая коллекция, уникальная для археологических комплексов Северной и Центральной Азии с точки зрения состава и разнообразия изделий, насчитывает 29 экз., относящихся к различным группам. Наряду с довольно распространенными за пределами Китая монетами у-чжу и кай-юань тун-бао обнаружены весьма редкие - чан-пин у-чжу и у-синь да-бу. Нумизматическая характеристика находок позволила сделать ряд заключений о датировке отдельных объектов и всего памятника. Нижняя дата сооружения большинства захоронений (мог. 6, 45, 46, 48, 62, 66) не может быть ранее 581 г., о чем свидетельствует обнаружение суйских монет у-чжу. Погребения 18 и 44, в которых найдены экземпляры кай-юань тун-бао, совершены позже 30-х гг. VII в. н.э. С учетом имеющихся дополнительных данных (отсутствие поздних выпусков кай-юань тун-бао, результаты радиоуглеродного анализа) объекты некрополя Горный-10 датируются концом VI - VII в. н.э. Установлено, что монеты обнаружены только в женских и детских погребениях памятника. Судя по зафиксированному расположению, рассматриваемые изделия являлись частью комплекса украшений головы, были элементами декора пояса, а также использовались в качестве подвесок и амулетов.

Китайская монета, некрополь, северный алтай, раннее средневековье, хронология, социальная история

Короткий адрес: https://sciup.org/145146542

IDR: 145146542 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.3.103-112

Текст научной статьи Коллекция китайских монет из погребений раннесредневекового некрополя Горный-10 (Северный Алтай)

Одной из наиболее информативных групп привозных предметов, обнаруживаемых в ходе раскопок археологических комплексов Северной и Центральной Азии, являются китайские монеты. Такие находки обоснованно рассматриваются как важный источник для уточнения датировки объектов и установления направлений контактов в конкретные периоды. В настоящей статье в научный оборот вводится коллекция китайских монет, сформированная в результате исследования погребений некрополя Гор-ный-10. Значительный потенциал изучения данного собрания, уникального по количеству и составу для памятников обозначенного обширного региона, определяется тем, что изделия в большинстве случаев выявлены в непотревоженных захоронениях, содержавших довольно представительный сопроводительный инвентарь. Это позволяет фиксировать особенности использования монет населением, проживавшим на значительном удалении от торговых

Рис. 1. Расположение некрополя Горный-10.

и ремесленных центров Китая, а также характеризовать отдельные аспекты социальной значимо сти таких предметов и их места в мировоззренческих представлениях конкретного общества начала раннего Средневековья. Кроме того, нумизматическая характеристика изделий стала основанием для их рассмотрения в качестве своего рода хронологических маркеров как в рамках анализа отдельных объектов, так и при установлении времени функционирования всего некрополя.

Характеристика источников

Могильник Горный-10 расположен на правом берегу р. Иша, в Красногорском р-не Алтайского края (рис. 1). В 2000–2003 гг. на площади некрополя экспедициями Алтайского государственного университета и НПЦ «Наследие» под руководством М.Т. Абдулга-неева и Н.Ф. Степановой раскопано 75 захоронений. Материалы этого памятника, на сегодняшний день являющегося одним из базовых комплексов начала раннего Средневековья на юге Западной Сибири, опубликованы лишь частично [Абдулганеев, 2001; Серегин, Абдулганеев, Степанова, 2019; Серегин, Степанова, 2021; и др.].

Монеты выявлены в ходе раскопок восьми объектов некрополя Горный-10 (мог. 6, 18, 44–46, 48, 62, 66). Рассматриваемые изделия являлись частью сопроводительного инвентаря пяти женских захоронений, а также зафиксированы в трех погребениях детей. В изученных могилах находились от одной до восьми монет. Представим краткую характеристику контекста обнаружения данных предметов.

Могила 6. Монеты зафиксированы в парном погребении на костяке женщины 30–40 лет*. Семь изделий находились между правым локтевым суставом и позвоночником умершей, одно – на правой плечевой кости.

Могила 18. Объект практически полностью уничтожен в ходе современной хозяйственной деятельности. Пять китайских монет обнаружены в перекопе.

Могила 44. В погребении ребенка 4–5 лет найдены две монеты: одна – на месте правого колена, фрагменты второй – у левого локтевого сустава.

Могила 45. Одна китайская монета обнаружена справа у черепа женщины 40–55 лет, другая – в норе грызуна, а окислы от нее зафиксированы на затылочной части черепа.

Могила 46. Объект, в котором обнаружены кости ребенка, сильно разрушен в ходе хозяйственной деятельности. В западной части могилы найдены две китайские монеты.

Могила 48. В захоронении ребенка 6–7 лет находились три монеты: одна в районе пояса погребенного, две, одна из которых имела дополнительные отверстия, – в области шеи.

Могила 62. Китайская монета обнаружена у костей правой руки, в районе пояса умершей женщины 23–25 лет.

Могила 66. В погребении женщины 25–35 лет найдено шесть китайских монет. Одно изделие находилось на лицевой части черепа, еще два – под ним, остальные – в норах к югу от могилы.

Таким образом, в тех случаях, когда в ходе раскопок зафиксирована изначальная ситуация (комплекс не потревожен), монеты чаще всего находились около головы умершего человека (мог. 45, 48, 66), на груди или у шеи (объекты 6, 48) либо в районе его пояса (мог. 6, 44, 48, 62).

Коллекция монет из некрополя Горный-10 насчитывает 29 экз., относящихся к различным группам (см. таблицу )*. Анализ этих изделий и сопоставление с известными материалами позволяют осуществить атрибуцию, а также установить период изготовления.

Анализ материалов

Представим результаты определений изделий, обнаруженных в каждом из погребений некрополя Гор-ный-10.

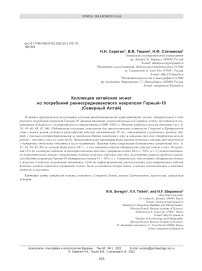

Могила 6. Все во семь монет (рис. 2) относятся к т.н. у-чжу 五銖 ** образца империи Суй, произ-

Китайские монеты из погребений некрополя Горный-10

|

Номер могилы |

Номер монеты |

Тип монеты |

Масса, г |

Диаметр, мм |

|

6 |

1 |

У-чжу Ей |

2,08 |

23,1 |

|

2 |

» |

2,06 |

23,1 |

|

|

3 |

» |

1,74 |

22,9 |

|

|

4 |

» |

2,17 |

23,0 |

|

|

5 |

» |

2,27 |

22,9 |

|

|

6 |

» |

2,21 |

23,3 |

|

|

7 |

» |

1,97 |

22,0 |

|

|

8 |

» |

1,76 |

22,6 |

|

|

18 |

1 |

Чан-пин у-чжу 常平五銖 |

3,09 |

24,2 |

|

2 |

» |

3,56 |

24,5 |

|

|

3 |

У-чжу Ей |

2,09 |

25,2 |

|

|

4 |

» |

1,98 |

22,9 |

|

|

5 |

Кай-юань тун-бао 開元通寶 |

3,83 |

25,0 |

|

|

44 |

1 |

» |

3,66 |

25,1 |

|

2 * |

У-чжу Ей |

|||

|

45 |

1 |

» |

1,63 |

22,8 |

|

2 |

» |

0,91 |

22,8 |

|

|

46 |

1 |

» |

1,74 |

23,2 |

|

2 |

» |

1,44 |

23,1 |

|

|

48 |

1 |

» |

1,38 |

23,8 |

|

2 |

» |

1,38 |

23,0 |

|

|

3 |

У-синь да-бу 五行大布 |

2,20 |

25,1 |

|

|

62 ** |

1 |

У-чжу Ей |

23,0 |

|

|

66 ** |

1 |

» |

23,1 |

|

|

2 |

» |

23,0 |

||

|

3 |

» |

23,2 |

||

|

4 |

» |

23,5 |

||

|

5 |

» |

23,5 |

||

|

6 |

» |

23,1 |

*Фрагментирована.

**Находки утрачены.

водство которых началось в эру правления кай-хуан 开皇 (581–600) и продолжалось вплоть до 621 г. Такие суйские монеты имели массу немногим более 3 г, хотя известны и большей массы [Peng Xinwei, 1994, p. 194– 195, 201, pl. XXXIX, fig. 6]. От изделий этого типа предыдущих эпох их отличает широкий обод и выпуклый элемент («перемычка») справа от центрального отверстия, т.е. с левой стороны от иероглифа у 五 («песочные часы»). Следует отметить, что последний признак, вероятно, был также характерен для анало-

3 cм

Рис. 2. Китайские бронзовые монеты из мог. 6.

гичных монет позднего Западного Вэй (после 540 или 546 г.) [Ibid., p. 193–194, 200, pl. XXXVIII, fig. 5; Thierry, 1988, p. 350, [fig.] A, Aʹ, Aʹʹ (Западное Вэй), B (Суй); 1989, p. 244, № 76–78 (Западное Вэй), 79 (Суй); 1991a, p. 129, note 2, pl. VI, fig. 6, 7; Jen, 2000, p. 35, 36, № 129]*. Существенным доводом в пользу этого соображения является факт обнаружения в гробнице Хоу И 侯義 Западного Вэй, датированной по эпитафии 544 г., 39 монет у-чжу 五銖 с внутренней «перемычкой», прямыми очертаниями диагональных линий у изображения иероглифа у 五, скошенным изображением вершины («стрелки») элемента цзинь 釒иерогли-фа чжу 銖 [Thierry, 1988, p. 350–351, [fig.] Aʹʹ; 1989, p. 231, 245–246, 244, № 76]. Диаметр таких образцов 25 мм, масса 3,7 г [Ван Тайчу, 1998].

Стилистически (и, соответственно, типологически) идентичная монета у-чжу известна в материалах Тимирязевского-1 курганного могильника. Ее диаметр 23,5 мм, масса 2,1 г. Авторы публикации на о сновании соображения исследователей о том, что масса монет Западного Вэй была ок. 4 г, и сведений об использовании в суйскую эпоху таких монет, каллиграфически близких к западно-вэйским, датировали данный экземпляр 589–600 гг. [Зайцева и др., 2016, с. 294–295]. Они определили монету как тип 10.26 по каталогу Д. Хартилла; между тем по стилю изображения вершины («стрелки») элемента цзинь 釒 у иероглифа чжу 銖 она отно сится к типу 10.25 [Hartill, 2005, p. 94].

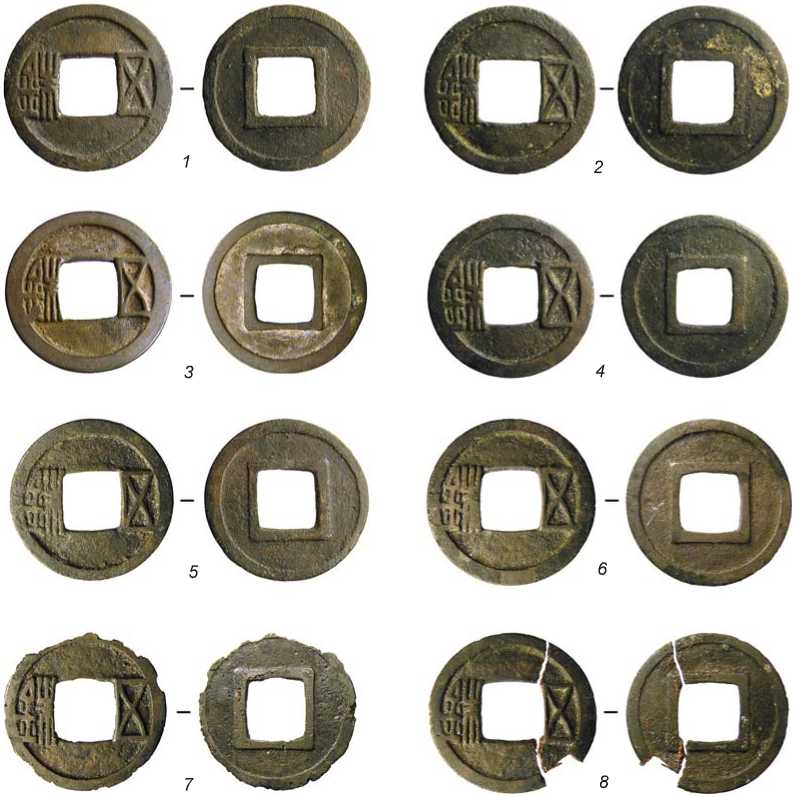

Могила 18. Данное погребение отличается наибольшим разнообразием выявленных монет. Монеты чан-пин у-чжу 常平五銖 (рис. 3, 1 , 2 ) выпускались в Северном Ци начиная с четвертого года эры правления тянь-бао 天保 (553 г.). Они были тонкие, массой ок. 4,2 г [Peng Xinwei, 1994, p. 194, 200, pl. XXXVIII, fig. 10]. На начальном этапе империи Суй этими монетами разрешалось пользоваться наряду с другими, о чем гласит специальный указ 583 г. Но уже в 584 г. условия стали усложняться, и в 585 г. обращение старых денег было запрещено [Материалы…, 1980, с. 119].

Монета № 3 – у-чжу (рис. 3, 3). Внешний обод изделия тонкий, штрих надписи толстый. Горизонтальные линии изображения иероглифа у 五 выступают по направлению к центральному отверстию монеты. У второго иероглифа, чжу 銖, вершина элемента цзинь 釒изображена в виде равностороннего треугольника (сплошного заполнения), и половины его основания равноудалены от средней горизонтальной черты. Четыре точки в секторах ключа ван 王 имеют вид вертикальных линий. В изображении элемента чжу 朱 боковые линии в верхней части короче, чем в нижней, сгибы находятся на одном уровне с основанием вершины элемента цзинь 釒, лишь слегка скруглены; в нижней части они закругленные. Оба иероглифа не выходят за уровни верхнего и нижнего краев центрального отверстия. Все края последнего с лицевой стороны монеты скошены, с оборотной окантованы рамкой. Такие признаки, как выступающие к вну- треннему отверстию горизонтальные линии изображения иероглифа у 五 и угловатые изгибы в верхней части элемента чжу 朱, характерны для монет, которые отливал Лю Сюань 劉玄, правитель Хуай-ян 淮陽, он же Гэн-ши-ди 更始帝 (23–25 гг. н.э.) Западной Хань, во второй год своего правления (24 г. н.э.) [Peng Xinwei, 1994, p. 123, pl. XXXII, fig. 2; Thierry, 1988, p. 231, 237, № 39, p. 238]. Их диаметр составлял 25 мм, масса – 2,7–2,8 г [Ню Цюньшэн, 2001]*.

Монета № 4 – у-чжу (рис. 3, 4 ). Данный экземпляр идентичен образцам из мог. 6**.

Монета № 5 – кай-юань тун-бао 開元通寶 (рис. 3, 5). Монета империи Тан, введенная в 621 г., изначальной массой 2,4 чжу 銖, ок. 4 г [Peng Xinwei, 1994, p. 246–248, 262, pl. XL; Thierry, 1991b, p. 212–213; Hartill, 2005, p. 103]. По совокупности характеристик (прежде всего немного трапециевидная форма иероглифа кай 開, расположение и длина его внутренних вертикальных линий (элемент цзин 井), не касающихся рамки внутреннего отверстия; средняя длина первой линии иероглифа юань 元 и форма изгиба его правой «ноги», не образующей крюк; полукруглые очертания верхнего элемента иероглифа тун 通, формы его трех точек слева, небольшой крючок на конце горизонтального основания; закругленные «ступни» иероглифа бао 寶) рассматриваемая находка может быть отнесена к типу I B (по Ф. Тьерри) [Thierry, 1991b, p. 220, № 5–16, p. 221]. Такие изделия производились в 621–718 гг. (ср.: [Hartill, 2005, p. 105], где обращено внимание на иные критерии). Указанные признаки типа I B позволяют соотнести монету с образцом из гробницы, относящей- ся уже к 21-му году эры правления чжэнь-гуань 貞觀 (10.02.647–29.01.648) [Jen, 2000, p. 300, № 5; Thierry, 1991b, p. 238]. Судя по имеющимся данным, такие монеты производились в период правления императора Тай-цзуна (626–649).

Могила 44. Монета № 1 – кай-юань тун-бао (рис. 4, 1 ). По совокупности признаков может быть отнесена к типу I B (по Ф. Тьерри, см. выше).

Монета № 2 – у-чжу . Зафиксированные фрагменты изделия позволяют идентифицировать типологическую принадлежность монеты. По сохранившейся «перемычке» ее можно соотнести с аналогичными образцами из мог. 6 (ближе к монете № 4).

Могила 45. Две монеты у-чжу (рис. 4, 3 , 4 ) аналогичны образцам из мог. 6 (при этом первая ближе к монете № 4).

Могила 46. Также обе монеты (рис. 4, 5 , 6 ) идентичны охарактеризованным экземплярам из мог. 6.

0 3 cм

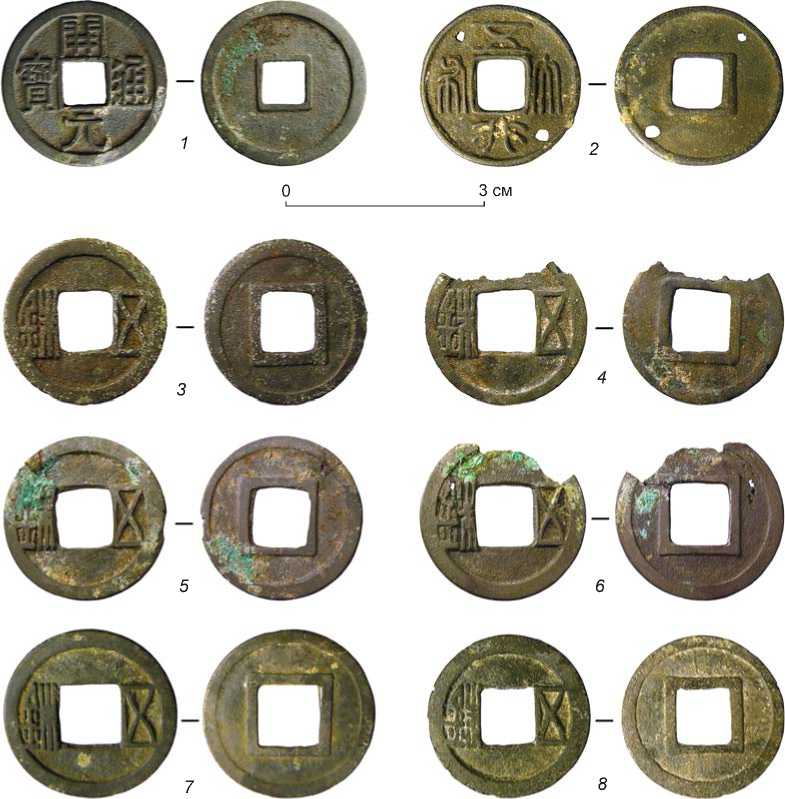

Рис. 4. Китайские бронзовые монеты из мог. 44 ( 1 ), 45 ( 3 , 4 ), 46 ( 5 , 6 ), 48 ( 2 , 7 , 8 ).

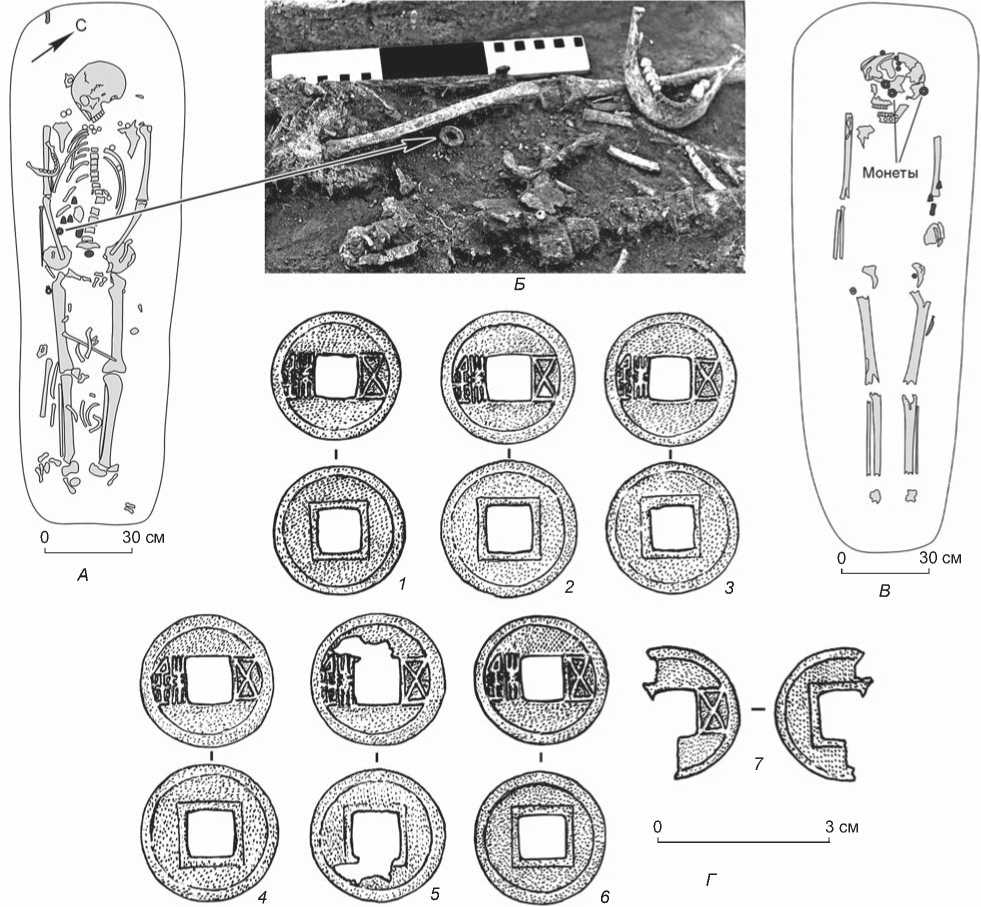

Рис. 5. Планы погр. 62 ( А ) и 66 ( В ), фрагмент погр. 62 ( Б ) и китайские бронзовые монеты из этих объектов ( Г ).

Могила 48. Две монеты (рис. 4, 7, 8) у-чжу аналогичны образцам из мог. 6. Более редкой является монета № 3 – у-синь да-бу 五行大布 (рис. 4, 2), отличительной особенностью которой выступают также дополнительные отверстия. Монеты у-синь да-бу начали отливаться в Северном Чжоу в шестой месяц третьего года эры правления цзянь-дэ 建德 (05.07–02.08.574). Считается, что их стандартная масса ок. 4,5 г. Из-за появления множества фальшивых изделий обращение монет у-синь да-бу в пограничных провинциях было остановлено уже в седьмом месяце четвертого года этой эры (23.07–21.08.575) [Peng Xinwei, 1994, p. 194, 200, pl. XXXIX, fig. 2–3; Thierry, 1991a, p. 130, 135–136, note 18, pl. VIII, fig. 25; Материалы…, 1980, с. 118]. Ф. Тьерри приводит экземпляр массой в 1,75 г, определяемый им как фальшивый. Исходя из соображения о прекращении выпуска данных монет в 575 г., исследователь отметил, что за год монета утрачивала 61 % массы [Thierry, 1991a, p. 136, pl. VIII, fig. 26]. В начальный период существования империи Суй использование монет у-синь да-бу было разрешено (указ 583 г.), но уже в 585 г. обращение всех старых монет официально запретили [Материалы…, 1980, с. 119].

Могила 62 (рис. 5, А, Б). Единственная нумизматическая находка из данного объекта относится к монетам у-чжу (рис. 5, Г, 1). Она утрачена, но на основе признаков, выявляемых по имеющимся фотографии и прорисовке (толстый обод и внутренняя «перемычка»), может быть определена как аналогичная моне- там из мог. 6. Судя по сохранившимся материалам, утерянные шесть монет (рис. 5, Г, 2–7) отно сятся к той же распространенной группе.

Могила 66 (рис. 5, В ). Образцы № 1, 4 (рис. 5, Г , 2 , 5 ) ближе к монете № 4 из мог. 6.

Обсуждение результатов

Коллекция китайских монет из погребений некрополя Горный-10, вне всяких сомнений, является уникальной для археологических памятников Северной и Центральной Азии. Прежде всего следует обратить внимание на количество обнаруженных изделий. В раннесредневековых объектах обозначенного обширного региона подобные находки, выявленные в ходе исследований отдельных закрытых комплексов, за редким исключением, единичны. Кроме того, анализируемая коллекция весьма разнообразна и включает не только довольно распространенные группы монет ( у-чжу , кай-юань тун-бао ), но и весьма редкие за пределами Китая экземпляры ( чан-пин у-чжу , у-синь да-бу ).

Материалы погребений начала раннего Средневековья в лесостепном Алтае практически не содержат китайских монет. На памятниках эпохи тюркских каганатов в этом регионе единственная подобная находка (экземпляр кай-юань тун-бао ) зафиксирована на поселении Акутиха [Казаков, 2014, рис. 4]. Небольшая серия монет, насчитывающая около десяти образцов кай-юань тун-бао , выявлена в более поздних захоронениях сросткинской культуры [Гаврилова, 1965, рис. 11, 1 ; Абдулганеев, Шамшин, 1990, с. 104, рис. 2, 4 ; Савинов, 1998, с. 179, рис. 8, 5 ; Серов, 1999, рис. 1–4; Могильников, 2002, с. 27, рис. 68, 1 ; Тишкин, Горбунов, Серов, 2020]. Кроме того, известны отдельные случайные находки, интерпретация которых затруднена отсутствием контекста обнаружения.

Схожая ситуация отмечена в ходе исследований раннесредневековых памятников на сопредельных территориях. В археологических комплексах тюрок Центральной Азии выявлено 17 монет. Практически все они представлены экземплярами кай-юань тун-бао , и в одном погребении зафиксирован образец у-синь да-бу [Тишкин, Серегин, 2013, табл. 1]. Серия, включающая свыше 20 монет разных групп, обнаружена в ходе раскопок захоронений в Новосибирском Приобье [Троицкая, Новиков, 1998, с. 30–31; Масу-мото, 2001]. В памятниках раннесредневекового населения Кузнецкой котловины найдено немногим более десяти изделий [Кузнецов, 2007, с. 216–217; Илюшин, 2010].

Представленный краткий обзор подчеркивает исключительность коллекции китайских монет из ком- плекса Горный-10. Анализ этих находок позволяет обратиться к нескольким аспектам интерпретации материалов раскопок некрополя. Приведенные нумизматические характеристики монет имеют значение при уточнении хронологии как отдельных объектов памятника, так и всего комплекса. Прежде всего они определяют terminus post quem для конкретных погребений. Судя по полученным данным, нижняя дата сооружения большинства рассмотренных объектов (мог. 6, 45, 46, 48, 62, 66) не может быть ранее 581 г., о чем свидетельствует обнаружение суйских монет у-чжу. С учетом отдаленности лесостепного Алтая от торговых и ремесленных центров Китая появление этих изделий должно относиться к последующим десятилетиям.

Захоронения в мог. 18 и 44, где обнаружены монеты кай-юань тун-бао , совершены не ранее второй четверти – середины VII в. н.э.* Второстепенным фактором, который может быть использован при определении хронологии некрополя Горный-10, является отсутствие в материалах более поздних выпусков этих монет, получивших довольно широкое распространение за пределами Китая и наиболее часто встречаемых в памятниках Северной и Центральной Азии. Данное обстоятельство выступает косвенным свидетельством того, что объекты комплекса были сооружены в рамках VII в. н.э. При этом следует учитывать возможное длительное бытование привозных металлических изделий, наглядным, хоть и довольно неожиданным свидетельством чего является обнаружение в мог. 18 монеты у-чжу выпуска начала I в. н.э.

В целом приведенные наблюдения о хронологии памятника подтверждаются опубликованными результатами анализа материалов ряда объектов некрополя Горный-10, время сооружения которых определяется в границах конца VI – VII (возможно, начала VIII) в. н.э. [Серегин, Абдулганеев, Степанова, 2019; Серегин, Степанова, 2020, 2021; и др.]. Кроме того, похожую картину демонстрируют первые данные радиоуглеродного датирования, которые планируется представить в специальной работе.

Общепринятым является мнение о том, что китайские монеты, обнаруженные в раннесредневековых памятниках Северной и Центральной Азии, не были средствами платежа, а использовались в качестве украшений или амулетов [Троицкая, Новиков, 1998, с. 30; Масумото, 2001, с. 52; Басова, Кузнецов, 2005, с. 135; Тишкин, Серегин, 2013, с. 54–55; Зайцева и др., 2016, с. 295–296; и др.]. Материалы раскопок некрополя Горный-10, с учетом зафиксированного контекста обнаружения отдельных находок, позволяют конкретизировать это заключение. Судя по имеющимся данным, в ряде случаев монеты, вместе с другими элементами (главным образом бронзовыми бляшками, реже бусинами), выступали частью комплекса украшений головы (рис. 5, В ). Обнаружение одиночных монет в районе груди или ниже шеи умерших, вероятно, свидетельствует об использовании таких изделий в качестве подвесок или амулетов. Кроме того, рассматриваемые предметы могли быть элементами украшения пояса (рис. 5, А, Б).

Для населения, оставившего некрополь Гор-ный-10, монеты имели ярко выраженный гендерный контекст. Такие изделия обнаружены главным образом в женских погребениях. Вероятно, те детские захоронения, в которых были найдены рассматриваемые предметы, также принадлежали индивидам женского пола. В большинстве могил с монетами присутствовал представительный инвентарь, свидетельствующий о довольно высоком прижизненном положении умерших, или, в случае с детскими погребениями, статусе их семьи. Вместе с тем в ряде «элитных» объектов такие находки отсутствовали.

Ввиду фрагментарности материалов пока сложно предложить убедительное объяснение столь представительной коллекции китайских монет в рамках одного памятника, учитывая практически полное отсутствие таких изделий в синхронных объектах лесостепного Алтая. Вместе с тем очевидно, что опосредованные контакты периферии кочевых империй с Китаем в начале раннего Средневековья существовали, о чем свидетельствуют находки из комплексов Новосибирского и Томского Приобья, а также Кузнецкой котловины. При этом обратим внимание на полное отсутствие в погребениях могильника Горный-10 других предметов китайского импорта (металлические зеркала, изделия из шелка и лака). Дальнейший анализ имеющихся данных, а также проведение целенаправленных раскопок позволят детализировать сложные исторические судьбы населения, оставившего памятники эпохи тюркских каганатов в регионе.

Заключение

Нумизматическая коллекция, сформированная в ходе раскопок объектов некрополя Горный-10, включает несколько групп китайских монет. Исключительный характер данного собрания определяется как количеством изделий (29 экз.), так и разнообразием предметов, среди которых и довольно распространенные образцы, и весьма редкие за пределами Поднебесной империи находки. В большинстве случаев монеты обнаружены в непотревоженных погребениях, что позволяет сделать ряд наблюдений о вариантах использования предметов раннесредневековым населением лесостепного Алтая. Судя по имеющимся материалам, рассматриваемые изделия были частью украшения головы погребенных женщин и детей, могли использоваться в качестве подвесок или амулетов, а также являлись декоративным элементом костюма.

Принимая во внимание весьма представительный инвентарь, практически во всех случаях выявленный в захоронениях с монетами, и полученные результаты нумизматического анализа находок, данные объекты могут рассматриваться как эталонные для определения времени функционирования памятника, а также в рамках работы по детализации хронологии археологических комплексов лесостепного Алтая и сопредельных территорий начала раннего Средневековья. Установлено, что большинство рассмотренных погребений были сооружены не ранее последнего десятилетия VI в. н.э., а две могилы с монетами кай-юань тун-бао - позже 30-х гг. VII в. н.э. С учетом имеющихся дополнительных данных (отсутствие поздних выпусков кай-юань тун-бао, первые результаты радиоуглеродного анализа) большинство объектов некрополя Горный-10 может быть датировано в рамках конца VI – VII в. н.э.

Весьма актуальными представляются дальнейшие исследования, направленные на уточнение хронологических позиций известных памятников эпохи тюркских каганатов в лесостепном Алтае и на сопредельных территориях. В частности, это имеет большое значение для реконструкции направлений и динамики контактов населения периферии кочевых империй с ремесленными и торговыми центрами. К примеру, практически полное отсутствие монет дотанского времени в археологических объектах тюрок Центральной Азии является веским доводом в пользу того, что проникновение таких изделий в Западную Сибирь происходило другими путями. Расширение имеющихся материалов, а также комплексный анализ уже сформированных данных позволят на новом уровне рассматривать целый ряд аспектов этнополитической и экономической истории обширного региона в раннем Средневековье.

Анализ нумизматической коллекции и интерпретация публикуемого комплекса осуществлены при финансовой поддержке РНФ, проект № 20-78-10037. Обработка материалов раскопок некрополя Горный-10 проведена в рамках проекта «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Список литературы Коллекция китайских монет из погребений раннесредневекового некрополя Горный-10 (Северный Алтай)

- Абдулганеев М.Т. Могильник Горный-10 – памятник древнетюркской эпохи в северных предгорьях Алтая // Пространство культуры в археолого-этнографическом измерении: Западная Сибирь и сопредельные территории. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2001. – С. 128–131.

- Абдулганеев М.Т., Шамшин А.Б. Аварийные раскопки у с. Точильное // Охрана и использование археологических памятников Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1990. – С. 99–104.

- Басова Н.В., Кузнецов Н.А. Украшения и амулеты из средневековых курганов Кузнецкой котловины // Проблемы историко-культурного развития древних и традиционных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2005. – С. 134–136.

- Ван Тайчу. Разыскания по монетам у-чжу эры правления юн-пин // Шань-си цзинь-жун. – 1998. – № 9. – С. 62–63 (на кит. яз.).

- Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. – М.; Л.: Наука, 1965. – 146 с.

- Зайцева О.В., Кузнецов Н.А., Беликова О.Б., Водясов Е.В. Забытые комплексы и китайские монеты Тимирязевского-1 курганного могильника // Сиб. ист. исследования. – 2016. – № 4. – С. 281–301.

- Илюшин А.М. Монеты в средневековых древностях Кузнецкой котловины // Вестн. Кузбас. гос. техн. ун-та. – 2010. – № 4. – С. 185–188.

- Казаков А.А. Одинцовская культура Барнаульско-Бийского Приобья. – Барнаул: Изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД России, 2014. – 152 с.

- Кузнецов Н.А. Монеты из памятников верхнеобской культуры // Тюркологический сборник 2006. – М.: Вост. лит., 2007. – С. 212–222.

- Масумото Т. Китайские монеты из средневековых погребений Западной Сибири // Пространство культуры в археолого-этнографическом измерении: Западная Сибирь и сопредельные территории. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2001. – С. 49–52.

- Материалы по экономической истории Китая в раннее Средневековье (разделы «Ши хо чжи» из династийных историй). – М.: Наука, 1980. – 256 с.

- Могильников В.А. Кочевники северо-западных предгорий Алтая в IX–XI веках. – М.: Наука, 2002. – 362 с.

- Ню Цюньшэн. Монеты у-чжу Лю Сюаня Гэнши // Цяньби болань. – 2001. – № 4. – С. 26–27 (на кит. яз.).

- Савинов Д.Г. Сросткинский могильник (раскопки М.Н. Комаровой в 1925 г. и С.М. Сергеева в 1930 г.) // Древности Алтая. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 1998. – Вып. 3. – С. 175–190.

- Серегин Н.Н., Абдулганеев М.Т., Степанова Н.Ф. Погребение с двумя лошадьми эпохи тюркских каганатов из некрополя Горный-10 (Северный Алтай) // Теория и практика археологических исследований. – 2019. – № 2. – С. 15–34.

- Серегин Н.Н., Степанова Н.Ф. Роговое стремя из некрополя эпохи тюркских каганатов Горный-10 (Северный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. – Т. XXVI. – С. 603–610.

- Серегин Н.Н., Степанова Н.Ф. «Элитное» детское погребение эпохи тюркских каганатов из Северного Алтая // Stratum Plus. – 2021. – № 5. – С. 335–344.

- Серегин Н.Н., Тишин В.В., Степанова Н.Ф. Эфталитская монета из раннесредневекового комплекса Горный-10 (Северный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2021. – Т. 49, № 4. – С. 100–108.

- Серов В.В. Находка древних китайских монет на Алтае // Седьмая Всероссийская нумизматическая конференция, Ярославль, 19–23 апр. 1999 г.: тез. докл. и сообщ. – М., 1999. – С. 47–48.

- Тишкин А.А., Горбунов В.В., Серов В.В. Китайские монеты из Бийского краеведческого музея: история изучения, рентгенофлюоресцентный анализ и датировка // Теория и практика археологических исследований. – 2020. – № 4. – С. 189–197.

- Тишкин А.А., Серегин Н.Н. Китайские изделия из археологических памятников раннесредневековых тюрок Центральной Азии // Теория и практика археологических исследований. – 2013. – № 1. – С. 49–72.

- Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – 152 с.

- Hartill D. Cast Chinese Coins: A Historical Catalogue. – Victoria: Trafford Pub., 2005. – 450 p.

- Jen D. Chinese Cash Identifi cation and Price Guide. – Iola: Krause Publications, 2000. – 341 p.

- Peng Xinwei. A Monetary History of China (Zhongguo Huobi Shi) / transl. by E.H. Kaplan. – Bellingham: Western Washington University, 1994. – XLIX, 929 p. – (East Asian Research Aids and Translations; vol. 5).

- Thierry F. Wuzhu des Sui ou wuzhu des Wei? // Bull. de la Société Française de Numismatique. – 1988. – N 4. – P. 349–351.

- Thierry F. La chronologie des wuzhu, étude, analyse et propositions // Revue Numismatique. 6e sér. – 1989. – T. 31. – P. 223–247.

- Thierry F. La politique monétaire des Zhou du Nord (557–581): Génèse idéologique et nécessités fi nancières // Revue Belge de Numismatique. – 1991a. – T. 137. – P. 127–140.

- Thierry F. Typologie et chronologie des kai yuan tong bao des Tang // Revue Numismatique. 6e sér. – 1991b. – T. 33. – P. 209–249.