Коллекция кожаных изделий из Тары (по материалам раскопок 2012-2014 годов)

Автор: Осипов Д.О., Татауров С.Ф., Тихонов С.С., Чрная М.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены описание и результаты систематизации археологических материалов, обнаруженных при проведении исследований в историческом центре Тары, который является одним из старейших городов Западной Сибири. Благодаря повышенной влажности культурных напластований и наличию в слое естественных консервантов изделия из кожи прекрасно сохранились. Археологическая коллекция - материалы экспедиций трех полевых сезонов насчитывает 1083 предмета, основную часть которых составляют разрозненные детали обуви и обрезки материала. Кроме обуви были обнаружены разнообразные изделия из кожи: рукавицы, ножны, ремни. Репрезентативная выборка дает возможность реконструировать бытовавшую на поселении обувь, установить конструктивные приемы ее раскроя и сборки. На основе изучения полученного материала установлено, что наиболее распространенной обувью жителей Тары являлись мягкие детальнокроеные туфли и сапоги жесткой конструкции (характерны для гарнизона военной крепости). В качестве выходной обуви использовались туфли жесткой конструкции, изготовленные с учетом модных течений того времени. В статье представлены также такие редкие находки, как седельная кобура и футляр для морского компаса. Коллекция рассматриваемых изделий из кожи содержит важную информацию о специфике сапожного ремесла, быте, костюме и эстетических представлениях горожан XVII-XVIII вв., позволяет оценить роль города как военно-административного, экономического и межэтнического центра региона в процессе присоединения Прииртышья к Российскому государству.

Сибиреведение, археология тары, кожевенно-сапожное ремесло

Короткий адрес: https://sciup.org/145145789

IDR: 145145789 | УДК: 903-03 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.1.112-120

Текст научной статьи Коллекция кожаных изделий из Тары (по материалам раскопок 2012-2014 годов)

Изучение археологических памятников эпохи русской колонизации Сибири, оформившееся к началу 2000-х гг. в самостоятельное направление сибиреведе-ния, существенно расширило не только источниковую базу, но и возможности исторической реконструкции процесса освоения края. Наиболее значимые результаты дают раскопки городов, которые выступали поли-функциональными центрами колонизируемых земель [Чёрная, 2008, 2016]. Одним из старейших городов Западной Сибири, сыгравших важную роль в освоении региона, была Тара, заложенная князем Андреем Елецким в 1594 г. Совместные работы по ее исследованию с 2007 г. проводятся Омским филиалом Института археологии и этнографии СО РАН, Омским государственным университетом и Национальным исследовательским Томским государственным университетом. Благодаря археологическим и архивным изысканиям удалось существенно продвинуться в изучении истории основания и развития Тары, оценить ее роль как военно-административного, экономического и межэтнического центра региона.

Высокий информационный потенциал городских археологических памятников обусловливают плотность застройки, концентрация разнообразных объектов, интенсивность городского образа жизни. Информативность культурного слоя повышают его физическая сохранность и низкая степень воздействия человека. Тара как археологический памятник находился в благоприятных условиях. Хотя город продолжал отстраиваться на уже сформировавшихся культурных напластованиях, отсутствие масштабного строительства способствовало сохранению первоначальной планировки и застройки.

Важность археологических данных определяется не только массовостью и разнообразием материалов, но и принадлежностью раскопанных объектов и находок определенным комплексам – усадьбам, представлявшим упорядоченную совокупность множества элементов, содержательно и организационно объединенных в единое целое. Полученная в ходе исследований информация позволяет вписать ископаемый контекст исторического центра Тары в хронологическую и топографическую динамику усадебной застройки, усиливает доказательность и достоверность выводов.

Архивные документы дают некоторое представление об уровне развития ремесла в городе и облике его жителей в XVII–XVIII вв. Город, находившийся в это время практически в полуосадном положении, существенно отличался от других подобных поселений по устройству и образу жизни. Прямое подчинение Москве делало его независимым от местного тобольского управления, вследствие чего существенно повышался уровень жизни тарчан: им приносили прибыль такие доходные занятия, как соляной промысел, торговля со Средней Азией и Китаем и контроль над местным пушным рынком. Хотя в рассматриваемый период Тара не выделялась большой численностью населения, ее ярмарки долгое время соперничали с торгами Тобольска и других сибирских городов.

Удаленно сть Тары и сложно сть доставки в нее военных припасов стимулировали развитие видов ремесла, обеспечивавших прежде всего нужды гарнизона и окружающих казачьих поселений. Однако из-за указанных проблем попытки одеть служилых людей в форму в соответствии с петровскими реформами не увенчались успехом, поэтому в 1706 г. вышел указ о позволении сибирским жителям, в т.ч. военным, носить платье, «какое кто пожелает». К середине XVIII в. гарнизоны постепенно переодеваются в общепринятую в российской армии форму, в связи с чем в Таре возрастает численность портных (49), сапожников (50) и кожевенников (39). В городе также трудятся: 24 кузнеца, 11 медников, 9 сыромятников, 14 плотников и 2 мыловара [Тара…, 2014, c. 89, 122].

Сапожники со ставляли самую многочисленную группу ремесленников. О том, что сапожное дело было распространенным занятием, свидетельствует культурный слой богатой усадьбы допетровского времени; в нем около постройки, которую можно считать избой для челяди, обнаружено скопление нескольких сотен обрезков от раскроя обуви. Судя по форме основной части обрезков, мастерская специализировалась на ремонте сапог, наиболее востребованных служилым населением крепости [Богомолов, Татауров, 2010].

Историко-типологическая характеристика коллекции

Коллекция изделий из кожи, насчитывающая 1 083 ед., проанализирована с позиций комплексного подхода. Помимо археологического материала, который изучался с привлечением рентгенофлуоресцентного метода* спектроскопического исследования, и письменных источников привлекались данные этнографии.

Разрозненные детали обуви составляют 64,2 %, обрезки от их раскроя – 26 %. Коллекция включает также разнообразные изделия из кожи: рукавицы, ножны, ремни и такие редкие предметы, как седельные кобуры (ольстры) и футляр для корабельного компаса.

Основная часть материала была обнаружена в напластованиях второй половины XVII – первой четверти XVIII в. Более точную дату на начальной стадии раскопок определить трудно. Как показывает практика работы в городах с «мокрым» (сильно увлажненным) слоем, залегающая в нем «археологическая кожа» не всегда строго соответствует стратиграфической дате по причине длительного бытования предметов (исключая обувь) или их вторичного использования. Это относится и к скоплениям, зафиксированным на периферии усадеб: они могут быть неоднократно переотложены во время хозяйственных работ [Сорокин, 1995, c. 28–31].

Сырьем для изготовления найденных предметов служили кожа крупного и мелкого рогатого скота, дубленная с помощью растительных экстрактов, а также ровдуга – оленья (лосиная) кожа жирового дубления.

ОБУВЬ. Этот самый массовый вид продукции определяет уровень развития ремесла, поскольку сложность и массовый характер производства требует концентрации всех технических и технологических достижений эпохи. Согласно методике системного анализа, мы делим обувь по типу конструкции, выделяя высокую и низкую модели. Способы декорирования описываются отдельно [Осипов, Лихтер, 2004, с. 9].

Обувь мягкой конструкции. Простые поршни . Основная часть поршней, насчитывающая 58 ед., относится к типу простых (цельнокроеных), согнутых из одного куска кожи трапециевидной или прямоугольной формы толщиной 3–5 мм, по бокам которой проделаны прорези для крепления ременной оборы. Носок поршня формировался путем сшивания** краев передней части внутрь. Простая в изготовлении и удобная в носке поршневидная обувь получила широкое распространение в русских городах с IX в.

В коллекции Тары выделены два варианта оформления пяточной части: 1) край куска кожи просто загибали; 2) в дистальном крае куска делали два коротких продольных надреза, а затем три получившиеся детали сшивали сквозным швом.

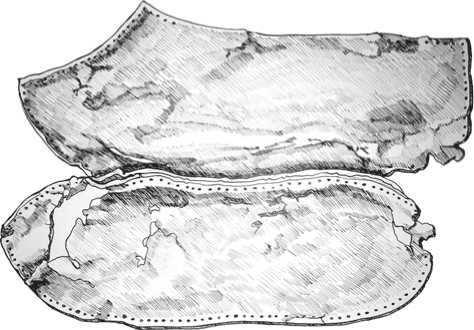

Детальнокроеные поршни (13 ед.) кроме основы имели вставку полуовальной или шлемовидной формы, закрывающую носочную часть стопы (рис. 1). Вопрос об этнической принадлежности детальнокроеных поршней пока остается открытым, хотя конструктивно сходные модели отмечены исследователями у финноязычных народов [Визгалов, Пархимович, Курбатов, 2011, c. 41]. Поршни делали из дубленой и сыромятной кожи крупного рогатого скота и ровдуги. Качество изготовления (форма кроя детали, ровная линия шва и одинаковое расстояние между шовными отверстиями) позволяет считать их изделиями профессиональных обувщиков. Для утепления по верхнему обрезу поршней с помощью шва «змейка» крепилась обшивка (опушень), изготовленная из свернутой вдвое полоски шерстяной ткани полотняного или саржевого переплетения. Судя по длине стопы, поршни но сило все городское население: мужчины, женщины и дети.

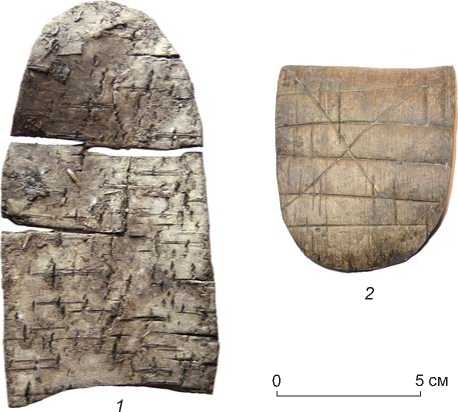

Детальнокроеные туфли мягкой конструкции . В классификации исследователей Мангазеи такая конструкция именуется «детальнокроеной обувью без каблука» [Там же, c. 42]. Она состоит из верха и сла-бопрофилированной подошвы симметричного кроя, соединенных потайным выворотным швом (рис. 2). По краю верха туфель, как и у поршней, могла крепиться суконная или замшевая обшивка, внутри которой проходила обора (шерстяной шнур или тонкий ремень из замши). Обора продевалась сквозь петлю задника, который пришивался поверх пятки. Для изготовления верха использовалась мягкая кожа растительного или жирового дубления толщиной 1,2–1,8 мм. Подошва кроилась из более жесткой и толстой (4,5 мм) кожи.

По крою верха мягкие туфли делятся на цельнокроеный и двухсоставной варианты. У туфель с двухсоставным верхом мягкий задник выкраивался отдельно и скреплялся с крыльями головки тачным швом. В коллекциях Мангазеи, Старотуруханска, Тары и других памятников Сибири доминирует бескаблучная детальнокроеная обувь [Там же]. В Таре обнаружено более 300 деталей мягких детальнокроеных туфель. По свидетельству этнографов, доминирование такой обуви в крестьянской среде под названием «обутки», «чирки», «коты» сохранялось в Сибири до XIX в. [Этнография…, 1981, c. 160; Фурсова, 1997, с. 115].

Описанные мягкие туфли А.В. Курбатов называет «уледи» [2008, с. 165–167]. Однако, с нашей точки зрения, для обозначения такой обуви целесообразно использовать нейтральный термин «туфли», поскольку в различных регионах для обуви одного фасона могли быть разные названия и, напротив, одно название могло относиться к конструктивно различной обуви.

Двухсоставная модель туфель, представленная в единственном экземпляре, состоит из двух симме-

0 5 cм

Рис. 1. Поршень детальнокроеный.

Рис. 2. Детальнокроеная туфля мягкой конструкции.

тричных частей, сшитых выворотным швом по оси носка и пятки (рис. 3). Высокие берцы позволяют атрибутировать такую обувь как башмак*. Близкие аналоги обнаружены в Мангазее, исследователи которой считают двухсоставные туфли частью костюма аборигенного населения [Визгалов, Пархимович, Курбатов, 2011, с. 45]. Конструктивно близкие модели обуви были у хантов, манси и ненцев [Богордаева, 2006, c. 170–171; Василевич, 1963; Повод, 1997, c. 234–245].

Детальнокроеная обувь жесткой конструкции. Такие туфли имеют поднаряд (подкладку)**, сшитый в виде кармана с берестяным вкладышем, и каблук. Их разделение на высокую (сапоги) и низкую (туфли, башмаки) модели затруднено ввиду конструктивного сходства нижней части сапог и туфель, поэтому часто такую обувь дифференцируют по наличию или отсутствию каблука [Визгалов, Пархимович, Курбатов, 2011, c. 41]. Однако, по нашему мнению, тарскую обувь можно разделить более привычным способом на высокую (сапоги) и низкую (туфли).

Сапоги. Современные обувщики так называют обувь с голенищем, наглухо закрывающим стопу и голень, не имеющим переднего или бокового разреза [Зыбин, 1978, c. 12–13]. Коллекция Тары включает значительное количество фрагментов двухсоставных голенищ – 22 ед. Среди археологических материалов голенища встречаются гораздо реже других конструктивных элементов (головки, подошвы и пр.), поскольку эта наиболее крупная и наименее изнашиваемая деталь очень часто использовалась вторично. В высоту голенища, найденные в Таре, не достигают колена, верх косо срезан от колена к икре. Толщина кожи

0 5 cм

Рис. 3. Детали туфли с двухсоставным верхом.

не превышает 2 мм. Голенища скроены из двух половин, соединенных по бокам тачным швом.

Нижняя часть голенища сшивалась с головкой, имеющей двухсоставной поднаряд. Носок головки мог быть округлым или слабозаостренным. Обрез верха вогнутый или с заостренным язычком, который вшивался в соответствующий вырез в передней части голенища. Ближайший аналог тарских сапог с язычком на подъеме стопы имеется в материалах конца XVII в. из раскопок Томского кремля [Осипов, Чёрная, 2016].

Удлиненные боковины (крылья) головок сшивались с жестким задником, имеющим заостренный верх. Пятка сапога поставлена на «внутренний», или наборный, каблук, подбитый снизу железными гвоздиками либо металлической подковкой. Гвозди, которыми подбиты подошва и каблук, изготовлены из железа. Рентгенофлуоресцентным методом в металле шляпок гвоздиков, украшающих вертикальную планку задника, определено содержание олова, обусловленное, возможно, лужением.

У сапог с внутренним каблуком подошва прямая, а у моделей с наборным каблуком – с характерным изгибом со стороны фронтальной поверхности каблу- ка*, высота которого не превышает 3 см. Несколько фрагментов профилированных подошв небольшого размера имеют подчеркнуто узкую перейму, что позволяет отнести их к женской обуви, сшитой с учетом моды того времени. Среди археологических материалов сапоги такого фасона, более характерного для городов Европейской России, единичны, вероятно, именно оттуда они попали в Тару.

В единственном экземпляре представлена сапожная головка с вогнутым обрезом носка и тиснением на подъеме стопы. Сапоги такого фасона, некогда широко распространенного на всей территории Московской Руси, окончательно исчезли к началу XVII в.

Туфли. Современные обувщики-технологи относят к туфлям обувь с разрезным верхом, закрывающим стопу не выше лодыжки [Зыбин, 1978, c. 12]. Конструктивно жесткие туфли близки к сапогам. Их объединяет наличие двухсоставного верха, поднаряда, жесткого задника с берестяным вкладышем и подошвы с наборным, или внутренним, каблуком, подбитым гвоздями либо подковкой. Обрез верха, при отсутствии голенища, подвернут вовнутрь и соединен с поднарядом. Эта более дорогая, модная обувь была доступна лишь обеспеченным горожанам. Судя по размеру деталей верха**, туфли носили представители обоих полов. Именно таким туфлям принадлежат деревянные обтяжные каблуки, характерные для обуви начала XVIII в.

Декор. В позднесредневековое время, к которому относится коллекция, меняется характер декоративной отделки. На смену доминировавшей в древнерусское время расшивке цветными нитями приходит отделка с использованием металлических деталей – гвоздиков и проволоки.

Декоративные металлические гвоздики в отличие от обычных железных обувных гвоздей, предохраняющих пятку подошвы от стирания, набивались на наружную деталь сапожного задника. У моделей с загнутой наверх подошвой декоративные гвоздики могли украшать загнутый носок подошвы. На некоторых деталях задников сохранились лишь отверстия от гвоздиков, которые, вероятно, были вынуты для повторного использования.

Проволока. Задник мог быть украшен скрученной металлической плетеной проволокой диаметром 0,6–0,8 мм, крепившейся на пяточном ранте. Исследованная нами проволока сделана из латуни – сплава меди и цинка. Ее можно сравнить с декоративной латунной проволокой на обуви из могильника Мигалка, расположенного в Томской обл. [Чиндина, 2001]. Такую проволоку изготавливали из разных сплавов; на- пример, проволокой из свинцово-оловянистого сплава были украшены сапоги, обнаруженные при раскопках Иван-городской крепости в отложениях рубежа XVI–XVII вв. [Курбатов, 1995, c. 199].

Тиснение . У двух тарских туфель жесткой конструкции из слоя начала XVIII в. весь верх покрыт тиснеными линиями, образующими косую сетку. Из кожи с тиснением вторичного использования выкроено несколько каблучных фликов. По мнению А.В. Курбатова, такая техника отделки поверхности кожи, широко известная по материалам из позднесредневековых памятников Сибири, зародилась в Поволжье [2010].

Декоративные швы. В верхней части единственного обрывка задней части двухсоставного голенища из слоя конца XVII в. прослеживается линия несквозного декоративного шва, образующего острый угол на тыльной стороне голени. Шов, проходивший на некотором расстоянии от верхнего края голенища, подчеркивал скос верха от колена к икре.

Для конца XVII в. характерным приемом декорирования является застрачивание шовных стыков цветными нитями. В рассматриваемую коллекцию входят две такие детали, относящиеся, возможно, к одной модели сапог.

Клейма . Тарская коллекция включает четыре подошвы с клеймами двух типов. Клеймо первого типа: три параллельные линии нанесены под сводом стопы заостренным горячим инструментом (рис. 4). Клейма именно такого типа были наиболее распространены на территории Московского государства и известны по археологическим материалам Москвы [Осипов, 2003, c. 26], Твери [Курбатов, 2002, рис. 9, 1 ; 10, 4 ], Смоленска [Осипов, Соболь, 2012], Мангазеи [Виз-галов, Пархимович, Курбатов, 2011, c. 51], Томска [Осипов, Чёрная, 2016, с. 136–150] и других городов. Клеймо второго типа: три продольные и пять поперечных полос расположены ближе к пятке. Такие клейма имеются на подошвах, обнаруженных при раскопках Московского Кремля [Осипов, 2014, c. 47–48].

В России, как и в странах Западной Европы, клейма появляются в середине XVII в., что связано с процессом разделения труда и стремлением мастера выделить собственную продукцию, помечая ее своим знаком [Swann, 2001, p. 120–121].

Инструменты. В тарской коллекции имеются сапожные инструменты, среди которых наибольший интерес вызывают четыре берестяных шаблона-лекала, служивших для раскроя подошв (рис. 5, 1 ) и каблучных фликов (рис. 5, 2 ).

Берестяные шаблоны для раскроя долгое время считались обувными деталями, однако они использовались не только для изготовления обуви, но и для кроя рукавиц. Такие предметы известны по материалам раскопок в Москве, Пскове, Великом Новгороде, Мангазее [Векслер, Осипов, 1999а; Лабутина, 1970; Колчин, 1985, c. 270, табл. 110, 11, 12 ; Визгалов, Пархимович, Курба-

Рис. 4. Подошва сапожная с клеймом.

5 cм

тов, 2011, c. 68, рис. 84, 2 ]. Они упоминаются и в письменных источниках [Буслаев, 1861, cтб. 389].

Берестяные лекала принадлежат к числу редких находок, поскольку они сохранялись фрагментарно, что затрудняет правильную атрибуцию, и использовались вторично, например, для растопки.

Обувь из растительных волокон . Лапти традиционно относят к деревенской обуви, однако их нередко находят при раскопках городских усадеб [Осипов, 2006, c. 68–70]. В тарской коллекции сохранилось восемь обрывков лаптей косого плетения, изготовленных из полос березовой коры шириной 1,7–2,0 см.

Визуальный о смотр позволяет предполагать, что по крайне мере часть плетеной обуви изначально не имела бортиков и задника; она представляла собой подошву с головкой или только подошву, которая крепилась к ноге веревками либо кожаными ремешками и выполняла роль внешней или предохранительной обуви. По данным этнографии, старообрядцы Бара-бы в качестве верхней обуви использовали надетые поверх пимов ступательные лыжи (снегоступы) [Фурсова, 2009]. Под плетеной обувью без бортиков могли подразумеваться упоминающиеся в письменных источниках «ступни», распространенные на Русском Севере и в Сибири [Памятники..., 1851, c. 379].

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ. Небольшую коллекцию из 28 кожаных изделий можно разделить на категории: вместилища для хранения и ношения различных предметов, игровые предметы (мяч), предметы ремесленного снаряжения (рукавицы) и детали конской упряжи.

Ножны. Принадлежат к наиболее распространенному виду кожаных вместилищ – атрибутам средневекового костюма, в частности, таежного жителя. В тарской коллекции имеется семь чехлов для ножей различной сохранности. Они изготовлены из сложенной вдвое заготовки, прошитой со стороны лезвия. Т.С. Варфоломеева отно сит такие ножны к первому (наиболее распространенному) типу кроя [1993, c. 165], который коррелирует с выделенными А.В. Курбатовым ножнами также первого типа, но прошитыми по всей спинке [Визгалов, Пархимович, Курбатов, 2011, c. 60].

Рис. 5. Берестяные шаблоны для раскроя подошв ( 1 ) и каблучных фликов ( 2 ).

Все ножны изготовлены из кожи растительного или жирового дубления толщиной не более 1,5 мм. Края соединены двумя способами – простым швом и сапожным, который выполнялся сразу двумя иголками: одна вводилась с изнаночной стороны, а другая – с лицевой, после чего стежок затягивался, чтобы обеспечить прочность соединения.

Ножны, судя по длине, не превышающей 22 см, предназначались для универсальных хозяйственных ножей. У двух чехлов сохранился куполообразный язычок с отверстиями в основании для подвешивания к поясу. Один чехол из кожи жирового дубления в верхней трети украшен четырьмя тонкими поперечными ремешками – обоймами из кожи, дубленой растительными экстрактами.

Рукавицы . Фрагментарно сохранились девять изделий. Две рукавицы изготовлены из одного, сложенного пополам куска кожи; в центре заготовки сделан вырез для подкроенного пальца. Семь рукавиц скроены из двух деталей трапециевидной формы со скругленными концами, соединенных выворотным швом.

Игровые предметы. К ним относится единственная деталь кожаного мяча – универсальной игрушки, широко распространенной в русских городах, в т.ч. Москве, Великом Новгороде [Векслер, Осипов, 2000, c. 155; Морозова, 1990, c. 70]. Кожаные мячи использовались в состязательных (подвижных) играх детей и взрослых; их смысл заключался в том, чтобы загнать мяч в лунку [Рыбина, 2006, c. 18].

Деталь мяча сегментовидной формы (5,0 × 8,5 см) скроена из кожи толщиной 1,5 мм. Мячи этого типа сшивались в вывернутом виде тачным швом. Один из швов на небольшом участке мастер оставлял незаконченным, после чего заготовка выворачивалась

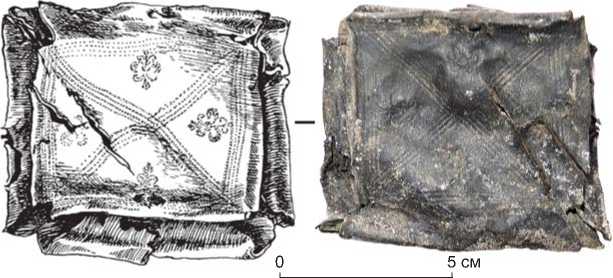

Рис. 6. Футляр коробочки для корабельного компаса.

и загнутыми внутрь краями (рис. 6). На внешней стороне штампом нанесен орнамент в виде трехлинейной рамки, разделенной косым крестом на четыре части, внутри которых оттиснута геральдическая лилия ( fleur de lys ). Этот символ, изначально считавшийся гербом французских королей, позже стал эмблемой многих западно-европейских городов [Энциклопедия символов, 1996, с. 283–284].

Ольстра (нагалище). Седельные чехлы для пистолей и карабинов распространились вследствие введения на лицевую (мерейную) сторону. Внутрь набивали шерсть, конский волос, мох, затем отверстие зашивали снаружи сквозным швом. Мячи диаметром 5–7 см состояли, как правило, из четырех сегментов.

Футляр для компаса. Представляет собой кожаное покрытие деревянного футляра корабельного компаса. Принадлежит к редчайшим находкам. В России известно пять подобных предметов – это прямоугольные коробочки, на лицевой стороне которых оттиснут растительный орнамент. Все они обнаружены в Мангазее и имеют западно-европейское происхождение [Белов, Овсянников, Старков, 1980, c. 60, 126; Визгалов, Пар-химович, Курбатов, 2011, c. 71, 72, рис. 88, 89].

Футляр из Тары, найденный в слоях XVII в., сделан из цельнокроеного куска кожи с клапаном

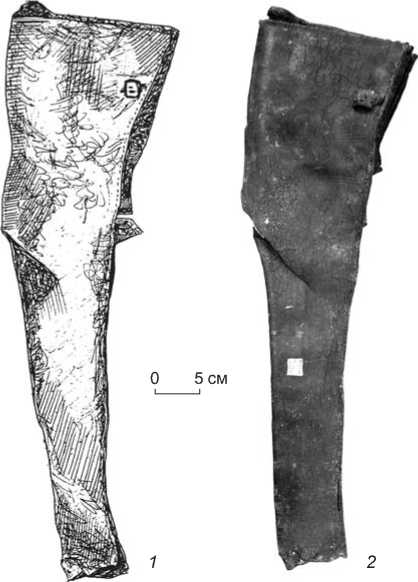

Рис. 7. Седельная кобура.

в войсках Московского государства ручного стрелкового оружия. До проведения исследований в Таре в археологических коллекциях были три подобных изделия: две ольстры, найденные при раскопках Стрелецкой слободы в районе современной Манежной площади [Векслер, Осипов, 1999б, c. 215, рис. 1, 9 ], одна – из Ивангородской крепости в комплексе рубежа XVI–XVII вв. [Курбатов, 2014].

В Таре обнаружены две седельные кобуры для ка-валеристского огнестрельного оружия. Одна, сохранившаяся лучше, выкроена из цельного, сложенного вдвое куска толстой кожи, прошитого сквозным швом на противоположной от сгиба стороне. В собранном виде это кожаный футляр длиной 56 см с расширением в верхней трети, где сделаны прорези для кожаных ремней, с помощью которых кобура крепилась к седлу* (рис. 7). Вторая кобура сохранилась фрагментарно: ее нижняя часть была отрезана для вторичного использования кожи.

Конница – элитный род войск – формировалась из дворян, поэтому их снаряжение часто украшалось. Ольстры расшивались цветной шелковой нитью, серебряной канителью, имели бархатные отвороты. В росписи имущества Николая Романова 1657 г. указана цена ольстры – «олстришко карабинное, цена 6 алтынъ 4 деньги» [Роспись всяким вещам…, 1887, c. 50].

Выводы

Представительная коллекция кожаных изделий из Тары содержит информацию о характере самой распространенной в городе ремесленной специально сти, культуре городского быта, деталях костюма и вооружения. На основании имеющегося материала реконструированы основные формы обуви тарцев XVII–XVIII вв., конструктивные приемы ее раскроя и сборки. Определен состав металлов обувных гвоз- диков и декоративной проволоки. Подавляющая часть тарской обуви аналогична моделям из других русских памятников, прежде всего Томска, что подчеркивает высокий уровень стандартизации сапожного ремесла.

Анализ материалов раскопок 2012–2014 гг. подтверждает сделанные ранее выводы о существовании в Таре сапожной мастерской, сырьем для которой служила кожа крупного и мелкого рогатого скота растительного дубления, а также оленья (лосиная) кожа жирового дубления. Ровдуга использовалась для изготовления более примитивных и дешевых изделий, скорее всего, она поступала от местного населения и позволяла восполнять нехватку более качественного сырья.

Существование в Таре полноценного кожевенного производства по выделке кож, дубленных растительными экстрактами, представляется маловероятным. Этот длительный по времени, водоемкий процесс плохо вписывается в напряженную жизнь военной крепости. Скорее всего, местные ремесленники шили обувь из привозного сырья, что вполне соответствовало характеру Тары как центра торговли. Практику продажи выделанных кож и деталей обуви документирует список товаров, проданных Се-ленгинским Троицким монастырем в 1720–1730-е гг., в котором указываются кожи: юфтевые, крашеные, дубленые телячьи, лосиные, конские, козлиные и яманинные; детали обуви: переда, подошвы, голенища и заплаты; готовая обувь: чарыки, сапоги, башмаки и унты, а также верхонки, рукавицы и хомуты [Машанова, 1974, c. 150–165, табл. 8].

О специализации тарской мастерской на ремонте обуви свидетельствуют максимальный износ подошв, а также малое количество каблучных моделей с подковками. Следы мастерских, специализировавшихся на ремонте, неоднократно находили при раскопках русских городов [Чёрная, 2015, c. 157].

Раскопки полевого сезона 2015 г. позволили установить отсутствие прямой связи мастерской с местами концентрации плохо поддающихся гниению и горению отходов, которые скапливались в оврагах, на пустырях либо в подклетах разрушенных зданий. В периферийной зоне города, где располагались погреба, были обнаружены ямы, специально вырытые для захоронения старой изношенной обуви, чтобы не захламлять жилую часть застройки.

Наиболее распространенной обувью Тары были мягкие детальнокроеные туфли и сапоги жесткой конструкции (характерны для гарнизона военной крепости). В качестве выходной использовались туфли жесткой конструкции, изготовленные с учетом модных течений. Но, если в Томске были популярны туфли на высоких каблуках, то в Таре, в «мокром» слое которой сохранилось гораздо больше обувных деталей, обилия высоких каблуков не наблюдается.

Форма подошв (помимо размера) позволяет зафиксировать начало конструктивного деления* на мужскую и женскую обувь, которую отличает ширина переймы (геленка), зауженной у подошв небольшого размера.

Среди моделей, сплетенных из растительных волокон, заслуживают внимания упоминаемые в письменных источниках ступни, которые, в отличие от обычных лаптей, не имеют бортов и задника. Наличие таких находок позволяет ставить вопрос о бытовании в России т.н. верхней (защитной) обуви, широко распространенной в Западной Европе.

Тара пополнила список городов, в археологических коллекциях которых имеются берестяные шаблоны-лекала, предназначенные для раскроя изделий из кожи. Они известны по письменным источникам с XI в. под названием «мера сапожных» [Срезневский, 1912, с. 1268]. Многочисленность лекал противоречит высказанному А.В. Курбатовым мнению об их вспомогательном значении и востребованности лишь на стадии ученичества [2003, c. 169].

Седельные кобуры и кожаный футляр для компаса характеризуют быт служилого сословия, занимавшегося освоением новых земель. Такие находки, как рукавицы, мяч, ножны указывают на широкое использование кожи. Небольшое количество кожаных чехлов и футляров в коллекции можно объяснить возможностью изготовления таких вещей из бересты, что было проще и дешевле. В коллекции имеется прекрасно сохранившийся берестяной чехол для топора**.

Коллекция кожаных изделий Тары позволяет воссоздать один из фрагментов ранней истории города и оценить его участие в процессе заселения и хозяйственного освоения региона русским населением.

Список литературы Коллекция кожаных изделий из Тары (по материалам раскопок 2012-2014 годов)

- Белов М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф. Мангазея. -Л.: Гидрометеоиздат, 1980. -Ч. 1. Мангазейский морской ход. -164 с.

- Богомолов В.Б., Татауров С.Ф. Коллекция обуви из раскопок города Тары в 2009 году//Интеграция археологических и этнографических исследований. -Омск: Наука, 2010. -С. 91-96.

- Богордаева А.А. Традиционный костюм обских угров. -Новосибирск: Наука, 2006. -239 с.

- Буслаев Ф.И. Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. -М., 1861. -835 с.

- Варфоломеева Т.С. Кожаные ножны из раскопок в Новгороде//Новгород и Новгородская земля. История и археология: мат-лы научн. конф., Новгород, 26-28 янв. 1993 г. -Новгород, 1993. -Вып. 7. -С. 162-169.