Коллекция сибирских древностей Д.Г. Мессершмидта в рисунках из Санкт-Петербургского академического архива

Автор: Тункина И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются рисунки древностей из археологической коллекции Д.Г. Мессершмидта, собранной им во время первой научной комплексной экспедиции в Сибирь (1719-1727). Установлено, что изображения памятников сохранились в документах академического архива в личном фонде путешественника в полевых дневниках, приложениях к рапортам в Аптекарскую/Медицинскую канцелярию, обширном рукописном труде по итогам экспедиции «Sibiria Perlustrata» (1727). Археологическая коллекция Д.Г. Мессершмидта в 1728 г. была включена в состав Сибирской коллекции Петра Великого, хранившейся в Кунсткамере. Выявлены акварельные и карандашные рисунки, гравюры с изображениями экспонатов Кунсткамеры из коллекции путешественника. Установлено, что рукописные описания и рисунки предметов позволяют частично реконструировать утраченное в пожаре Кунсткамеры 1747 г. археологическое собрание первогоученого-энциклопедиста, исследовавшего Сибирь. Как показало изучение изобразительных материалов Д.Г. Мессершмидта, он графически зафиксировал памятники от бронзового века до позднего Средневековья на территории от Урала до Забайкалья, импортные (западноевропейские, китайские и среднеазиатские) изделия, а также собрал образцы практически всех археологических культур Минусинской котловины. Сделан вывод о том, что в первой трети XVIII в. коллекция Д.Г. Мессершмидта стала самым крупным в мире и наиболее представительным научным собранием артефактов северо-востока Евразии.

Академический архив, д.г. мессершмидт, личный фонд, кунсткамера, сибирская коллекция петра великого, рисунки памятников археологии

Короткий адрес: https://sciup.org/145146761

IDR: 145146761 | УДК: 904+930.253 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.1.100-107

Текст научной статьи Коллекция сибирских древностей Д.Г. Мессершмидта в рисунках из Санкт-Петербургского академического архива

Одним из ценнейших фондов первого научного архива России (ныне Санкт-Петербургский филиал Архива РАН) является фонд ученого-энциклопедиста, впервые обследовавшего северо-восток Евразии, доктора медицины Даниэля Готлиба Мессершмидта (Daniel Gottlieb Messerschmidt; 1685–1735) [Новлянская, 1970; Первый исследователь…, 2019; К 300-летию…, 2021; Lehfeldt, 2023]. Померанский немец из Данцига, приглашенный на службу в Россию и причисленный к Аптекарской (с 1721 г. Медицинской) канцелярии, 15 ноября 1718 г. указом Петра I был направлен в Сибирь «для изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей, трав, цветов, корения и семён и протчих принадлежащих статей в лекарственные составы…» [Первый исследователь…, 2019, c. 201]. В ходе восьмилетней экспедиции (1719–1727) Д.Г. Мессершмидт расширил программу изысканий и по собственной инициативе стал проводить наблюдения и исследования в области древней истории и археологии Сибири, знакомиться с коллекциями археологических памятников (и их рисунками), собранными частными лицами, в т.ч. первым сибирским губернатором М.П. Гагариным и его преемником генерал-губернатором А.М. Черкасским, воеводами и комендантами крепостей, купцами, ссыльными шведами и немцами («каролинами»), грабителями могил (бугровщиками) и пр. [Тункина, Савинов, 2017; Савинов, Тункина, 2022].

Визуализация открытых и зафиксированных в ходе экспедиции Д.Г. Мессершмидта памятников археологии играла важнейшую роль в его исследованиях [Бондарь, Зорин, Тункина, 2019; Тункина, 2021]. В путевом дневнике за 28 мая 1722 г. доктор с горечью пишет, что своих спутников не сможет привлечь к научной работе, состоящей по большей части в записях и рисовании (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1. Л. 144 об.). Поэтому он вынужден был принять обязанности рисовальщика на себя. Начиная с июля 1722 г. в экспедиционных дневниках появляются редкие чертежи и рисунки, в т.ч. памятников археологии. В поденных записях имеются страницы с оставленными пустыми местами, где предполагалось в дальнейшем разместить рисунки, планы и наброски карт.

В начале 1720 г. Д.Г. Мессершмидт еще не осознал необходимости обязательного копирования для собственного архива не только официальной переписки с властями, но и всех карт и рисунков, отправляемых с рапортами в Аптекарскую/Медицинскую канцелярию. Пять лет спустя, 12 августа 1725 г. после беседы с Витусом Берингом в Енисейске, он записал в дневнике: «…я показал ему мои протоколы вместе с оригинальными документами, в которых были рисунки вещей из могильных курганов... в том числе сделанные за мой счет. При их просмотре господин капитан Беринг посоветовал мне снять с них копии с помощью петербургских художников и сделать выписки. Он предупредил меня, что в Петербурге могут потребовать и то, что было куплено мной на собственные деньги, с последующим возвращением затрат, согласно предъявленному счету, и обязательно отберут мой дневник, содержащий сведения о пройденном маршруте…» [Путевой журнал…, 2021, c. 412]. Предупреждение В. Беринга оказалось пророческим.

7 января 1728 г. из-за конфликта с архиатром И.Л. Блюментростом, возглавлявшим Медицинскую канцелярию, практически все экспедиционные материалы Д.Г. Мессершмидта после его возвращения в Санкт-Петербург были арестованы и переданы в Кунсткамеру недавно основанной Петербургской академии наук и художеств, а самому путешественнику под присягой было запрещено изучать собственные коллекции и публиковать описания и рисунки «куриозных вещей» [Материалы…, 1885, c. 288–290, 296–297, 347–349, 374–375, 382–384; Тункина, Савинов, 2017, c. 135–137]. Благодаря этому Кунсткамера пополнилась большим числом «удивительных анти-квитетов», большая часть которых сгорела в катастрофическом пожаре в ночь на 5 декабря 1747 г. Изданием ряда археологических памятников, открытых Д.Г. Мессершмидтом, занялись кёнигсбергский ученый, первый академик-историк и синолог Петербургской академии наук Г.З. Байер и спутник по первому этапу экспедиции доктора, пленный шведский капитан Ф.И. фон Страленберг (Табберт; Philipp Johann Tabbert von Strahlenberg; 1677–1747). Последний стал ближайшим помощником Д.Г. Мессершмидта и по поручению доктора вел дневник экспедиции с 1 марта 1721 по 28 мая 1722 г. Ф.И. Табберт привлек в экспедиционный штат рисовальщика экспедиции, 20-летнего уроженца Нарвы, лифляндского дворянина Карла Густава фон Шульмана (Karl (Carl) Gustav von Schulmann; 1702–1765). Именно они в начале января 1722 г. провели «зимние» раскопки кургана на Енисее, результаты которых осмотрел Д.Г. Мессершмидт [Тункина, Савинов, 2017, c. 87–90]. Как установил Д.Г. Савинов, изобразительные материалы Д.Г. Мес-сершмидта манерой исполнения разительно отличаются от рисунков уехавшего на родину в мае 1722 г. рисовальщика экспедиции К.Г. фон Шульмана: у доктора рисунки более легкие, выполненные тонкими линиями, без выделенного контура, с использованием штриховки и мелкой косой сетки, иногда с обозначением сторон света; у К.Г. фон Шульмана – уверенные четкие линии, без штриховки; обозначение контура изображения, передача объема при помощи растушевки, показ изломов камня как бы рваными, утончающимися на концах линиями [Там же, c. 120, 121].

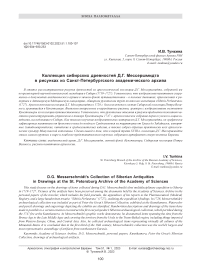

Археологические памятники Урала и Сибири в архивных документах

Архивные документы сегодня являются единственным источником для реконструкции археологического собрания Д.Г. Мессершмидта. Графическая фиксация памятников археологии Сибири представлена в пяти томах рукописных дневников ученого, в отдельных делах его личного фонда, где имеются иллюстративные приложения к рапортам в Аптекарскую (Медицинскую) канцелярию, в сводном рукописном труде по итогам экспедиции «Sibiria Perlustrata» («Описание Сибири», 1727; факсимильное издание: [Messerschmidt, 2020]). Те же артефакты запечатлены в акварельных рисунках экспонатов Кунсткамеры (рис. 1), выполненных в 1730-х–1760-х гг. мастерами и подмастерьями Рисовальной палаты Петербургской академии наук [«Нарисованный музей»…, 2003–2004;

Рис. 1. Неизвестный художник. Бронзовые чеканы тагарской культуры из Минусинской котловины (№ 1 – V–IV вв. до н.э.; № 2, 3 – VII–VI вв. до н.э.; № 4 – III–II вв. до н.э.). Коллекция Д.Г. Мессершмидта. Акварельный рисунок с изображением экспонатов Кунсткамеры. Акварель, кисть, перо. 1730-е гг. ©Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. Р. IX.

Оп. 4. Д. 287. Л. 1.

The Paper Museum…, 2005]. При этом художественное качество многих рисунков оставляет желать лучшего. С 1742 г. мастера Гравировальной палаты Петербургской академии наук начали вырезать на меди изображения экспонатов Кунсткамеры и отпечатали пробные оттиски гравюр. Один комплект был переплетен, передан в Императорскую Археологическую комиссию и получил в археологической литературе название «Академический атлас» (НА ИИМК. Р. I. Оп. 1. Д. 1231). Акварельные рисунки и выполненные с них гравюры должны были иллюстрировать две не вышедшие в свет книги – каталог «курьезных» вещей музея (в 1741 г. был издан только текстовый каталог «артифициалий» Кунсткамеры [Musei…, 1741]) и «Monumenta Sibiriae» («Памятники Сибири»). Они не были опубликованы по причине гибели большинства артефактов и гравюр с них в катастрофическом пожаре в Кунсткамере 1747 г. В 1750 г. выпустили в продажу 25 отдельных листов гравюр, которые уже к началу XIX в. считались очень редкими [Спицын, 1906, c. 235, сн. 1; Руденко, 1962, c. 10; «Нарисованный музей»…, 2004, c. II]. Однако многие гравюры сильно искажали изображаемые памятники, т.к. часть досок резалась не с оригиналов, а с рисунков академических художников.

Сопоставительный источниковедческий анализ сохранившихся в документах описаний и рисунков артефактов позволяет не только реконструировать определенную часть коллекции ученого – первооткрывателя Сибири, попавшую в Кунсткамеру [Копанева, 2006; Kopaneva, 2012], но и уточнить обстоятельства открытия ряда памятников, установить их культурно-историческую принадлежность [Тункина, Савинов, 2017, с. 78–115, табл. I–XVI; Савинов, Тункина, 2018, 2022].

Д.Г. Мессершмидт регулярно отчитывался о ходе экспедиции перед Аптекарской/Медицинской канцелярией во главе с архиатром И.Л. Блюментростом, старшим братом первого президента Петербургской академии наук Л.Л. Блюментроста. Три рапорта из 22 имели иллюстративные приложения: четвертый (25 июня 1720 г.) из Тобольска, десятый (20 мая 1722 г.) из Красноярска, четырнадцатый (15 февраля 1724 г.) из Иркутска. К археологии имеют отношение приложения к первым двум рапортам.

Согласно условиям Ништадтского мира 1721 г. спутникам Д.Г. Мессершмидта Ф.И. Табберту и К.Г. Шульману, как и другим со сланным в Сибирь пленным шведским и немецким офицерам («каролинам»), было разрешено вернуться на родину. Десятый рапорт от 20 мая 1722 г. Д.Г. Мессершмидта в Медицинскую канцелярию и приложения к нему с рисунками были до ставлены в Санкт-Петербург и скопированы для себя возвращавшимся в Швецию Ф.И. Таббертом (фон Страленбергом) для задуманной им книги о Сибири. В 1737 г. архив и библиотека Ф.И. фон Стрален- берга сгорели при пожаре в его доме в Стокгольме, ранее была утрачена дорожная тетрадь, в которую он вносил путевые заметки во время поездок по Сибири, и ряд выполненных в полевых условиях рисунков [Sthralenberg, 1730, S. 411]. Среди них, вероятно, был план раскопанного в январе 1722 г. кургана на берегу Енисея, о составлении которого известно из текста экспедиционного дневника. Поэтому представляют ценность письма Ф.И. фон Страленберга (Табберта) видному деятелю шведского Просвещения Эрику Бен-целиусу Младшему (Erik Benzelius der Jüngere; 1675– 1743) [Тункина, 2020а, б] и ботанику, владельцу прославленного Кабинета натуралий в Данциге, доктору медицины Иоганну Филиппу Брейне (Johann Philipp Breyne; 1680–1764), «сосватавшему» Д.Г. Мессер-шмидта на русскую службу Петру Великому [Тунки-на, Савинов, 2017, c. 20–24, 36, 42, 61, 65]. Копийные рисунки с оригиналов К.Г. фон Шульмана, запечатлевшие открытые Д.Г. Мессершмидтом и Ф.И. Таббертом каменные изваяния, памятники орхоно-енисейской письменности и сибирские писаницы, сохранились в приложениях к письмам Ф.И. фон Страленберга 1724 г. в Линчёпинге (Швеция) и Готе (Германия) [Лефельдт и др., 2021, рис. 3–8; Бондарь и др., 2022, рис. 2–3]. Ф.И. фон Страленберг издал в виде гравюр с оригиналов К.Г. фон Шульмана изображения тех памятников, которые были открыты при его участии [Strahlenberg, 1730, Tab. II, V, c, d, VIIIB, XI, XII, XX].

Поиски подлинников рапортов Д.Г. Мессершмид-та и приложений к ним в фонде Медицинской канцелярии в Российском государственном архиве древних актов не увенчались успехом. Таким образом, мы располагаем только документами, сохранившимися в академическом архиве в личном фонде Д.Г. Мессерш-мидта [Тункина, 2017]. До нас дошли лишь отпуски приложений к рапортам с некоторыми (далеко не всеми!) рисунками – отсутствует графическая фиксация ряда упомянутых в документах археологических и эпиграфических памятников Урала и Сибири, сведения о которых имеются в латинских или немецких аннотациях путешественника в описаниях приложений к рапортам и в третьем томе «Sibiria Perlustrata» [Тункина, 2021, c. 267–269].

О ряде виденных Д.Г. Мессершмидтом монументальных памятников древности говорится в тексте полевых дневников экспедиции, изданных в ГДР не в полном виде вместе с отдельными рисунками [Messerschmidt, 1962–1977]. Так, в дневнике представлены зарисовки с использованием рейнского фортификационного масштаба открытых путешественником 18 августа 1722 г. каменных изваяний окуневской культуры эпохи бронзы (XVI–XIV вв. до н.э.) – Усть-Есинской Кыс-Таш и Куртуяк-Таш, а также рисунки утраченных ныне курганных плит сарагашенского этапа тагарской культуры V–III вв. до н.э. в есь-тёя- абаканских степях. На 300 лет выпал из поля зрения науки рисунок тюркского каменного антропоморфного изваяния «Даурская куртуяк» в аргунской степи (описано в дневнике 14 сентября 1724 г.) [Тункина, 2019, рис. 6]. В рукописных дневниках и приложениях к рапортам представлены зарисовки Томской, Ново-селовской, Бирюсинской писаниц, «Писаного камня» на правом берегу р. Ангары близ д. Климовой и др. [Тункина, Савинов, 2017, табл. XIV, 4, 5; XV].

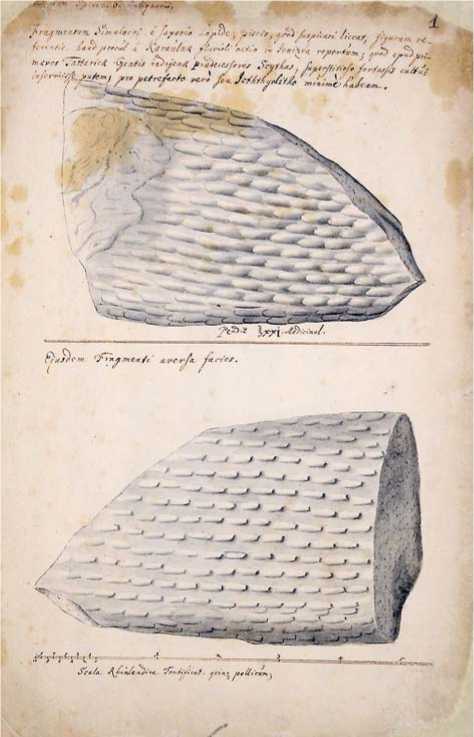

К четвертому рапорту Д.Г. Мессершмидта от 25 июня 1720 г. из Тобольска был приложен «филологический образец из фетковских пещер в скале» – рисунки петроглифов Ирбитской писаницы в Среднем Предуралье, принятые доктором за неизвестную письменность. Они представлены копиями рисунков С.У. Ремезова и его сына Леонтия 1703 г. из «Служебной книги» сибирского картографа, сделанными кем-то для Д.Г. Мессершмидта в Тобольске. Другой «образец» включал «древние могильные предметы, шайтаны, фигурки, украшенные драгоценными камнями, монеты и т.д., и т.д.», которые, на взгляд путешественника, должны были прояснить темную историю сибирских народов. Коллекцию артефактов Д.Г. Мессершмидт собирал за собственный счет, а первую посылку с древностями в «надежно запечатанном» ящике отправил в Санкт-Петербург архиа-тру И.Д. Блюментросту вместе с четвертым рапортом [Первый исследователь…, 2019, c. 260]. Об «образце», включавшем древности, можно судить по сохранившейся росписи таблиц, но из девяти иллюстративных приложений в фонде Д.Г. Мессершмидта сохранились только две таблицы – план Кунгурской пещеры и рисунок западноевропейского акваманила в виде рыцаря (рис. 2).

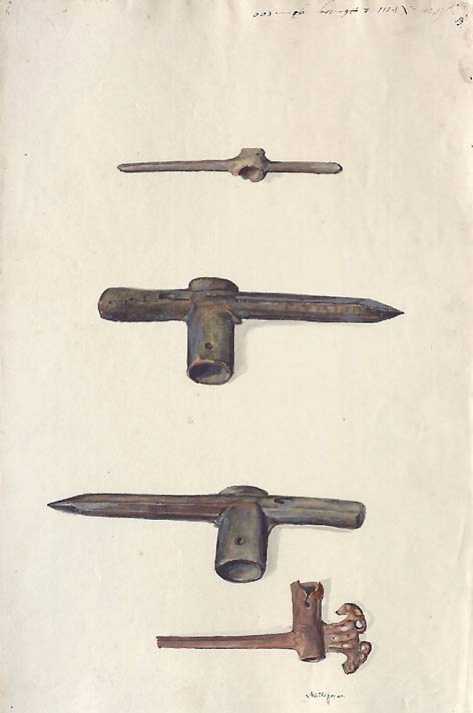

Иллюстративные приложения к десятому рапорту Д.Г. Мессершмидта от 20 мая 1722 г. из Красноярска включают как «филологические образцы» (писаницы), так и «образцы древностей» (памятники археологии), а также «филологические древности» (каменные изваяния с памятниками открытой путешественником орхоно-енисейской рунической письменности). Среди них рисунок К.Г. фон Шульмана с изображением каменного предмета размером 15–20 см, найденного в устье р. Караульной при впадении в Енисей (рис. 3). Согласно атрибуции Л.Р. Кызласова, это изображение рыбы-приманки серовского этапа байкальской поздненеолитической культуры (конец IV – середина III тыс. до н.э.) [1962, с. 51]. Однако, возможно, на рисунке воспроизведен обломок окаменелости – лепидодендрона, или чешуедрева, вымершего древоподобного плауновидного растения лесов каменноугольного периода. Ископаемые образцы имеют рубцы от опавших листьев, которые оставляли на стволе и ветвях свои основания в виде «подушечек», напоминающих чешую рыбы, змеи или аллигатора.

Рис. 2. Неизвестный художник. Бронзовый акваманил в виде конного рыцаря. Хильдесхайм, Нижняя Саксония. Около 1200 г. или начало XIII в. ©Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. Л. 50.

Рис. 3. К.Г. фон Шульман. Фрагмент каменного изваяния рыбы-приманки эпохи неолита либо обломок окаменелости – лепидодендрона, или чешуедрева. ©Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 37. Л. 1.

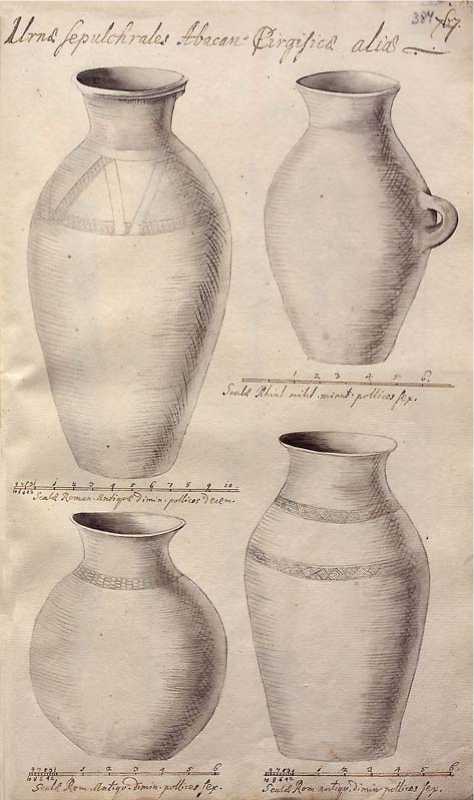

В Петербурге в конце 1727 г. Д.Г. Мессершмидт составил рукописный трехтомный итоговый труд «Sibiria Perlustrata» («Описание Сибири»), который посвятил юному императору Петру II. Монография подводила итог сибирского путешествия не только в области естественно-научных знаний. Третий том рукописи «Philologico-Historico-Monimentario et Antiquario-Curiosus» («Филолого-исторический, относящийся к памятникам и касающийся любопытных древностей») (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 22. Л. 327–393) [Messerschmidt, 2020, л. 327–393] содержит подраздел «Curiosa Sibiriae Monimentaria» («Любопытные памятники Сибири») [Ibid., л. 334–393]. Рукопись «Описания Сибири» предваряет роспись планируемых к публикации таблиц «Idea Operis cum serie iconum opera suis locis inseredarum» («Идея сочинения с серией изображений…») [Ibid., л. 12–14 об., № 68–124]. Отдельный подраздел перечня носит название «XI. Antiquitatis hactenus ignoratae Monimenta

Sibirica, iconismis aliquot seqq. repraesentata» – «Сибирские памятники древности, до настоящего времени неизвестные, представленные несколькими следующими изображениями». Таблицы, относящиеся к археологии, имеют авторские заголовки (рис. 4), но в рукописи представлено только 36 рисунков с пояснениями автора, 22 листа оставлены пустыми для рисунков с аннотациями и отсылками к изображениям в приложениях к четвертому (1720) и десятому (1722) рапортам в Медицинскую канцелярию, т.е. к начальному этапу путешествия Д.Г. Мессершмидта, когда экспедиция обследовала окрестности Тобольска и Минусинскую котловину. Этот подраздел третьего тома состоит из кратких аннотаций к рисункам памятников сибирской археологии (каменные изваяния, курганные плиты, петроглифы, находки из погребений – амулеты, сосуды, утварь, украшения, вооружение и конская упряжь) [Савинов, 2021]. Контаминация изобразительных материалов и текстов Д.Г. Мессерш-

Рис. 4. «Урны погребальные Абакано-Киргизские» (№ 1, 3, 4 – орнаментированные (т. н. кыргызские) вазы, VII–IX вв.; № 2 – сосуд с гладкими стенками и небольшой вертикальной ручкой на тулове, VIII–IX вв.). Иллюстрация к рукописи Д.Г. Мес-сершмидта «Sibiria Perlustrata». 1727 г. ©Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 22. Л. 384.

мидта дает возможность реконструировать ряд изображений, отсутствующих в «Sibiria Perlustrata».

Известно, что художник и гравер, мастер ланд-картно-словорезного дела Георг Иоганн Унферцагт (Georg Johann Unverzagt; 1701–1767), путешествовавший вместе с посольством Л.В. Измайлова в Китай (1719–1720) и знакомый Д.Г. Мессершмидту еще с 1719 г., снимал рисованные копии с «многих ку-риозных вещей», привезенных путешественником в Санкт-Петербург [Материалы…, 1885, c. 347, 349, 375, 382, 391, 393–394]. Думаю, что именно он является автором большинства высокохудожественных ботанических, зоологических, археологических иллюстраций в рукописи Д.Г. Мессершмидта «Sibiria Perlustrata» [Messerschmidt, 2020], где представлено всего несколько штриховых однотонных рисунков самого автора. Скорее всего, Г.И. Унферцагт выполнял рисунки в частном порядке, за подобную практику он впоследствии был уволен из Петербургской академии наук и художеств [Тункина, 2021, c. 269].

В литературе о Д.Г. Мессершмидте зачастую воспроизводятся не оригинальные рисунки, а прорисовки с них [Борисенко, Худяков, 2005, рис. 5, 6, 14–20]. Многие изображения ранее издавались фрагментарно, причем не с оригиналов, а с копий из неизданного альбома В.В. Радлова «Original Skitzen einiger Gegenden in Hoch-Asien. Aufgenommen von Dr. W. Radloff auf seiner Reise durch den Altai. 1861» (1861–1918), который хранится в иллюстративном фонде отдела археологии МАЭ (Кунсткамера) им. Петра Великого РАН (кол. № 5041). Из 75 листов опубликовано лишь несколько со средневековыми артефактами [Король, 2008, прил. 10, табл. VIII, XI, XIII, XVI, XXXIX, XL–XLII]. Название альбома ввело в заблуждение ряд исследователей (в т.ч. Г.Г. Король), которые отнесли находки, запечатленные в нем, исключительно к Алтаю. Однако копийные иллюстрации из рукописи Д.Г. Мессершмидта «Sibiria Perlustrata», представленные в виде аппликаций в альбоме В.В. Радлова, прежде всего зафиксировали памятники Минусинской котловины.

Заключение

Целью многолетнего исследования, итогом которого стала монография [Савинов, Тункина, 2022], был ввод в научный оборот всех без исключения оригинальных

рисунков памятников археологии Сибири из коллекции Д.Г. Мессершмидта с научным комментарием и культурно-исторической атрибуцией артефактов [Тункина, 2017; 2019, c. 48, 49; Савинов, 2021]. Анализу подверглись полевые дневники, приложения к рапортам путешественника в Аптекарскую/Медицинскую канцелярию с иллюстрациями, все латинские тексты и рисунки третьего тома «Sibiria Perlustrata», относящиеся к археологии Сибири, вещи из его собрания, запечатленные в рисунках экспонатов Кунсткамеры. Изобразительные материалы позволяют судить о характере, объеме и хронологическом диапазоне археологической коллекции Д.Г. Мессершмидта. Значение этого материала во многом определяется еще и тем, что большая часть артефактов погибла во время пожара в Кунсткамере 5 декабря 1747 г. Следовательно, тексты ученого и зарисовки, выполненные в ходе экспедиции и после нее, оказываются почти единственным источником, позволяющим судить о собрании в целом.

Век спустя после пожара в Кунсткамере отдельные артефакты собрания Д.Г. Мессершмидта в 1859 г. в со- ставе Сибирской коллекции Петра I по воле императора Александра II были переданы в Императорский Эрмитаж. Однако сегодня вычленить из нее вещи, собранные Д.Г. Мессершмидтом, крайне проблематично: в описях XVIII в. Сибирской коллекции Петра Великого удалось атрибутировать лишь единичные артефакты как принадлежащие собранию пионера археологического изучения Сибири.

Главный вывод исследования состоит в том, что собрание Д.Г. Мессершмидта, в отличие от коллекций голландца Н. Витсена, рисунки ок. 40 вещей которой уместились на четырех или пяти таблицах его компилятивного труда «Северная и Восточная Тартария» (в зависимости от издания – 1692, 1705, 1785 г.), и Сибирской коллекции Петра I (ок. 250 предметов), стало первой археологической коллекцией в России, целенаправленно составленной в ходе научной экспедиции. В ней собраны не только и не столько высокохудожественные изделия из золота и серебра, добытые в Сибири грабителями могил (бугровщиками), но прежде всего рядовой материал (предметы из железа, меди (бронзы), керамики), отражавший практически весь спектр археологических культур Минусинской котловины с эпохи бронзы до позднего Средневековья, а также изображения писаниц и каменных изваяний с неизвестными науке той эпохи знаками письменности [Савинов, Тункина, 2022, с. 11, 15]. Это основное отличие коллекции Д.Г. Мессершмидта, как и следовавших по его стопам в составе Академического отряда Второй Камчатской экспедиции академиков Г.Ф. Миллера и И.Г. Гмелина [Завитухина, 1978], от гораздо более известных в литературе собраний Н. Витсена [Радлов, 1888, с. 3–5; Завитухина, 1999] и Сибирской коллекции Петра I [Спицын, 1906; Руденко, 1962; Завитухина, 1977, 2000; Королькова, 2006, 2012], состоявших преимущественно из золотых и серебряных артефактов. Не случайно внимание Д.Г. Мессершмидта к знакам письменности на изваяниях и древних предметах погребального инвентаря, которые могли дать ключ к пониманию, какими народами они оставлены. Документы подтверждают приоритет Д.Г. Мессершмидта в открытии ряда памятников, в частности писаниц, каменных изваяний и орхоно-енисейской письменности средневекового населения Минусинской котловины. Корпус изображений доказывает, что на то время собрание Д.Г. Мессершмидта, включавшее ок. 370 артефактов, было самой крупной и наиболее представительной коллекцией памятников археологии Сибири не только в России, но и в мире.

Исследование осуществлено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-011-42006.

Список литературы Коллекция сибирских древностей Д.Г. Мессершмидта в рисунках из Санкт-Петербургского академического архива

- Бондарь Л.Д., Бородаев В.Б., Вальравенс Х., Зорин А.В., Лефельдт В. Ф.И. Страленберг и его карта Великой Татарии (два письма Ф.И. Страленберга к И.Ф. Брейне 1723 и 1724 гг.) // Кунсткамера. – 2022. – № 1 (15). – C. 72–98. – doi:10.31250/2618-8619-2022-1(15)-72-98.

- Бондарь Л.Д., Зорин А.В., Тункина И.В. «Megaera Tattarica» и другие неизданные эскизы Даниэля Готлиба Мессершмидта // Collegae, amico, magistro: Cб. науч. тр. к 70-летию Виланда Хинтцше / под ред. В.А. Абашника, Л.Д. Бондарь, А.-Э. Хинтцше. – Харьков: Майдан, 2019. – С. 171–183.

- Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Изучение древностей Южной Сибири немецкими учеными XVIII–XIX вв. / отв. ред. В.И. Молодин. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2005. – 271 с.

- Завитухина М.П. К вопросу о времени и месте формирования Сибирской коллекции Петра I // Культура и искусство петровского времени: публикации и исследования. – Л.: Искусство, 1977. – С. 63–69.

- Завитухина М.П. Коллекция Г.Ф. Миллера из Сибири – одно из древнейших археологических собраний России // Сообщения Гос. Эрмитажа. – 1978. – Вып. 43. – С. 37–40.

- Завитухина М.П. Н.К. Витсен и его собрание сибирских древностей // Археол. сб. Гос. Эрмитажа. – 1999. – Вып. 34. – С. 102–114.

- Завитухина М.П. Петр I и Сибирская коллекция Кунсткамеры // Из истории петровских коллекций: Памяти Н.В. Калязиной. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2000. – С. 14–26.

- К 300-летию начала экспедиции Даниэля Готлиба Мессершмидта в Сибирь (1719–1727) / отв. ред. чл.-кор. РАН И.В. Тункина. – СПб.: Реноме, 2021. – 352 с. – (Ad Fontes: Материалы и исследования по истории науки; вып. 19).

- Копанева Н.П. «Возвращение» археологической коллекции Мессершмидта // Наука из первых рук. – 2006. – № 5 (11). – С. 72–79.

- Король Г.Г. Искусство средневековых кочевников Евразии: очерки. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 332 с.

- Королькова Е.Ф. Золото кочевников: О «Сибирской коллекции» Петра I // Наука из первых рук. – 2006. – № 5 (11). – С. 60–71.

- Королькова Е.Ф. Сибирская коллекция Петра I в Эрмитаже // Scripta antiqua: Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. – М.: Любимая Россия, 2012. – Т. 2. – С. 329–354.

- Кызласов Л.Р. Начало сибирской археологии // Историко-археологический сборник: К 60-летию А.В. Арциховского / под ред. Д.А. Авдусина, В.Л. Янина. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1962. – С. 43–52.

- Лефельдт В., Кнюппель М., Тункина И.В., Элерт А.Х. Письмо Ф.И. фон Страленберга Э. Бенцелиусу Младшему о народах и древностях Сибири // К 300-летию начала экспедиции Даниэля Готлиба Мессершмидта в Сибирь (1719–1727) / отв. ред. чл.-кор. РАН И.В. Тункина. – СПб.: Реноме, 2021. – С. 119–142. – (Ad Fontes: Материалы и исследования по истории науки; вып. 19).

- Материалы для истории Императорской академии наук / сост. и ред. М.И. Сухомлинов: в 10 т. – СПб.: [Тип. Имп. АН], 1885. – Т. 1: 1716–1730. – IV, 732, [2] с.

- «Нарисованный музей» Петербургской Академии наук. 1725–1760 / сост. и науч. ред. Р.Е. Кистемакер, Н.П. Копанева, Д.Й. Мейерс, Г.В. Вилинбахов. – СПб.: Европейский дом, 2003. – Т. I. – 320 c.; 2004. – Т. II. – 188 с.

- Новлянская М.Г. Даниил Готлиб Мессершмидт и его работы по исследованию Сибири. – Л.: Наука, 1970. – 184 с.

- Первый исследователь Сибири Д.Г. Мессершмидт: письма и документы. 1716–1721 / сост. Е.Ю. Басаргина, С.И. Зенкевич, В. Лефельдт, А.Л. Хосроев; под общ. ред. Е.Ю. Басаргиной . – СПб.: Нестор-История, 2019. – 310 с. – (Ad Fontes: Материалы и исследования по истории науки; suppl. 7).

- Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта: Научная экспедиция по Енисейской Сибири: 1721–1725 годы / пер., сост., коммент. Г.Ф. Быкони, И.Г. Фёдорова, Я.И. Фёдорова. – Красноярск: Растр, 2021. – 496 c.

- Радлов В.В. Сибирские древности. – Т. I, вып. 1. – СПб.: [Тип. Имп. АН], 1888. – [8], IV, 40, 20 с. – (МАР; № 3).

- Руденко С.И. Сибирская коллекция Петра I. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. – 52 c., 27 табл. – (CАИ; вып. Д3-9).

- Савинов Д.Г. Культурно-хронологическая атрибуция рисунков памятников археологии из рукописи Д.Г. Мессершмидта «Sibiria Perlustrata» // К 300-летию начала экспедиции Даниэля Готлиба Мессершмидта в Сибирь (1719–1727) / отв. ред. чл.-кор. РАН И.В. Тункина. – СПб.: Реноме, 2021. – С. 252–265. – (Ad Fontes: Материалы и исследования по истории науки; вып. 19).

- Савинов Д.Г., Тункина И.В. «Тесинский богатырь»: возвращение к оригиналу // Stratum plus. – 2018. – № 6. – C. 29–51.

- Савинов Д.Г., Тункина И.В. Сибирская коллекция Д.Г. Мессершмидта – первое научное археологическое собрание России / сост. и отв. ред. чл.-кор. РАН И.В. Тункина; при участии А.В. Зорина, К.В. Кравцова, А.А. Сизовой, Д.Г. Мухаметшина, Е.Ф. Корольковой; пер. c лат. и фр. яз. М.В. Поникаровской, пер. с нем. яз. В. Лефельдта. – СПб.: Реноме, 2022. – 552 с. – (Ad Fontes: Материалы и исследования по истории науки; suppl. 11).

- Спицын А.А. Сибирская коллекция Кунсткамеры // Зап. Отд-ния рус. и славян. археологии Имп. Рус. археол. об-ва. – 1906. – Т. VIII, вып. 1. – С. 228–248.

- Тункина И.В. Памятники археологии Сибири в документах личного фонда Д.Г. Мессершмидта // Университетская археология: прошлое и настоящее: мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию первой в России кафедры археологии. 19–21 окт. 2016 г., Санкт-Петербург / отв. ред. И.Л. Тихонов. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2017. – С. 234–239.

- Тункина И.В. Археология Сибири в документах Д.Г. Мессершмидта // Вестн. РФФИ: Гуманитарные и общественные науки. – 2019. – № 3. – C. 45–61.

- Тункина И.В. Материалы об экспедиции Д.Г. Мессершмидта в письмах Ф.И. Страленберга Э. Бенцелиусу-младшему // Актуальные проблемы отечественной истории, источниковедения и археографии: К 90-летию Н.Н. Покровского / отв. ред. А.П. Деревянко, А.Х. Элерт. – Новосибирск: Ин-т истории СО РАН, 2020а. – С. 305–309. – (Археография и источниковедение Сибири; вып. 39).

- Тункина И.В. Письма Ф.И. Страленберга Э. Бенцелиусу Младшему – новый источник об экспедиции Д.Г. Мессершмидта в Сибирь // Труды VI (XXII) Всероссийского археологического съезда в Самаре: в 3 т. / отв. ред. А.П. Деревянко, Н.А. Макаров, О.Д. Мочалов. – Самара: Самар. гос. соц.- пед. ун-т, 2020б. – Т. III. – С. 154–156.

- Тункина И.В. Памятники археологии Сибири в рисунках экспедиций Д.Г. Мессершмидта и Г.Ф. Миллера // К 300-летию начала экспедиции Даниэля Готлиба Мессершмидта в Сибирь (1719–1727) / отв. ред. чл.-кор. РАН

- И.В. Тункина. – СПб.: Реноме, 2021. – С. 266–272. – (Ad Fontes: Материалы и исследования по истории науки; вып. 19).

- Тункина И.В., Савинов Д.Г. Даниэль Готлиб Мессершмидт: У истоков сибирской археологии. – СПб.: Элек-Сис, 2017. – 168 с. – (Ad Fontes: Материалы и исследования по истории науки; suppl. 6).

- Kopaneva N.P. Die Rekonstruktion der Sammlungen der Kunstkamera in Sankt Petersburg am Beispiel der archäologischen Sammlungen von Daniel Gottlieb Messerschmidt // Die Erforschung Sibiriens im 18. Jahrhundert: Beiträge der Deutsch-Russischen Begegnungen in den Franckeschen Stiftungen / Hrsg. von W. Hintzsche, J.O. Habeck. – Halle: Verl. Frankeschen Stiftungen zu Halle, 2012. – S. 87–98.

- Lehfeldt W. Daniel Gottlieb Messerschmidt, 1685–1735: Der erste Erforscher Sibiriens. Versuch einer Annä herung an einen großen Wissenschaftler / Unter Mitwirkung von L.D. Bondar’, M. Knü ppel. – Gö ttingen: Universitätsverlag, 2023 (in Press).

- Messerschmidt D.G. Forschungsreise durch Sibirien. 1720–1727 / Hrsg. von E. Winter, G. Uschmann, G. Jarosch. – B.: Acad. Verl., 1962. – T. 1: Tagebuchaufzeichnungen 1721–1722. – VIII, 379 S.; 1964. – T. 2: Tagebuchaufzeichnungen Jan. 1723 – Mai 1724. – VII, 271 S.; 1966. – T. III: Tagebuchaufzeichnungen Mai 1724 – Febr. 1725. – 274 S.; 1968. – T. IV: Tagebuchaufzeichnungen Febr. 1725 – Nov. 1725. – 284 S.; 1977. – T. V: Tagebuchaufzeichnungen ab Nov. 1725. Gesamtregister. – 156 S.

- Messerschmidt D.G. Sibiria Perlustrata, etc.: Факсимильное издание рукописи / рук. проекта И.В. Тункина. – СПб.: Коло, 2020. – 787 с. (394 л.).

- Musei Imperialis Petropolitani. – Petropoli: Typis Academiae Scientiarum Petropolitanae, 1741. – Vol. 2. – Ps. 1: Qua continentur res artifi ciales. – [2], 280 p.

- Strahlenberg Ph. J., von. Das Nord- und Östliche Theil von Europa und Asia, etc. – Stockholm: [s.p.], 1730. – [26], 438, [16] S., [12] Bl. Abb.

- The Paper Museum of the Academy of Sciences in St. Petersburg: C. 1725–1760: Introduction and Interpretation / eds. R.E. Kistemaker, N.P. Kopaneva, D.J. Meijers, G.V. Vilinbakhov. – Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2005. – XI, 348 p.