Коллекторские свойства и обстановки накопления нижневендских песчаников на юго-западном склоне Непского свода (Восточная Сибирь)

Автор: Балагуров М.Д.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Коллекторы нефти и газа

Статья в выпуске: 6, 2022 года.

Бесплатный доступ

На площади исследования, расположенной на юго-западном склоне Непского свода, проведены геолого-разведочные работы, выполнена сейсмическая съемка МОГТ-3D и пробурены поисково-разведочные скважины с полным отбором керна из интервалов вендских терригенных пород. Эти породы регионально-нефтегазоносны и являются объектом исследований в представленной статье. В скважинах выполнен расширенный комплекс ГИС, по керну скважин проведены лабораторные исследования, по результатам которых выявлено цикличное строение нижненепских осадочных отложений, выделены и охарактеризованы циклопачки, проведена межскважинная корреляция с описанием интервалов развития эвапоритовых и карбонатных минеральных ассоциаций пород. В центральном секторе площади исследования в разрезах скважин встречены среднезернистые мезомиктовые песчаники со схожими структурно-текстурными характеристиками и высоким содержанием минералов - преимущественно ангидрита, доломита, в меньшей степени галита и кальцита. В скважине западного сектора площади характер разреза пород существенно отличается. Вскрыты разнозернистые полевошпатово-кварцевые граувакковые песчаники, засолоненные галитом по всему разрезу исследуемого интервала. Полученные данные позволяют судить о различных обстановках ранневендского осадконакопления, а также о разной степени преобразованности пород вторичными процессами, в частности засолонением и карбонатизацией. Приведены результаты петрофизических исследований. Измеренные значения коллекторских свойств образцов позволили охарактеризовать выделенные толщи с циклопачками, а петрофизическое моделирование, выполненное по результатам съемки компьютерной томографии, определило характер заполнения эвапоритовыми и карбонатными минералами пустотного пространства пород. Наиболее высокопористые и проницаемые породы, полевошпатово-кварцевые граувакковые мелководные и прибрежно-морские песчаники хорошей сортировки и окатанности зафиксированы в прикровельной части средней толщи подсвиты. Низкими значениями фильтрационно-емкостных свойств обладают мелкозернистые аркозовые песчаники приливных обстановок седиментации в прикровельной части разреза нижненепской подсвиты. В случае выдержанности в толщинах последних, эти породы могут быть идентифицированы в разрезах скважин по ГИС и на площади исследования по сейсмическим данным МОГТ-3D

Нижненепская подсвита, терригенные отложения, песчаник, коллектор, засолонение, пористость, компьютерная томография, акустический импеданс, палеогеографическая реконструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/14129829

IDR: 14129829 | УДК: 552.5 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-5-57-65

Текст научной статьи Коллекторские свойства и обстановки накопления нижневендских песчаников на юго-западном склоне Непского свода (Восточная Сибирь)

Геолого-разведочные работы, выполняемые на территории Восточной Сибири, являются одним из важнейших направлений развития и наращивания ресурсной базы России. Строительство нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан активизировало деятельность нефтяных компаний на участках Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. Лицензии были приобретены такими крупными нефтяными компаниями, как «Роснефть», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Лицензирование проведено не только на участки крупных и достаточно хорошо разбуренных месторождений, но и на площади, продуктивность которых или не установлена, или подтверждена небольшим числом скважин. Поисковые участки имеют огромную площадь (в несколько тысяч квадратных километров) и крайне низкую степень изученности — редкая сеть сейсмических профилей 2D и отсутствие скважин. Для перехода от поисковой стадии к добыче УВ необходимо проведение геолого-разведочных работ, благодаря которым возможна оптимизация процесса бурения за счет минимизации числа скважин. Эффективность бурения является ключевой целью нефтяных компаний [1].

Объектом исследований являются региональнонефтегазоносные породы нижненепской подсвиты непской свиты, представленные керном скважин поисково-разведочного бурения на площади исследования, располагающейся на юго-западном склоне Непского свода Непско-Ботуобинской антеклизы Восточной Сибири. Залежи нефти и газа в исследуемом нефтегазоносном комплексе характеризуются сложным строением и имеют ряд особенностей: во-первых, границы залежей не контролируются структурным фактором в полном объеме, а во-вторых, сложный литологический состав пород и их высокая преобразованность вторичными процессами повышают степень неопределенности при построении достоверной геологической модели.

Геологическое строение и нефтегазоносность непских осадочных отложений описывались в трудах многих исследователей Восточной Сибири, ранее об этом упоминалось в [2]. Из последних работ авторов, посвященных в том числе процессу засо-лонения непских песчаников, хотелось бы выделить работы А.С. Анциферова [3], Г.Г. Шемина [4] и В.С. Воробьева [1, 5].

Детальное изучение литологического состава, характеристика седиментологических особенностей и коллекторских свойств нижненепских пород выполнены с помощью имеющихся на сегодняшний день современных технологий для прогноза зон развития пород-коллекторов с лучшими фильтрационно-емкостными свойствами.

Входные данные и методы исследований

Выполнен комплекс лабораторных исследований, позволяющий описывать литологический состав и коллекторские свойства нижненепских пород с различным уровнем детальности. Литологические исследования включают: описание керна и шлифов; гранулометрический, минеральный и химический анализы состава пород; изучение структуры пустотного пространства пород методами оптической электронной микроскопии. Основными петрофизическими исследованиями являются измерение пористости и проницаемости образцов пород, в частности до и после экстракции галита и их съемка методом компьютерной томографии. Помимо результатов проведенных лабораторных исследований керна, в статье использованы материалы интерпретации данных ГИС и высокочастотной сейсморазведки МОГТ-3D.

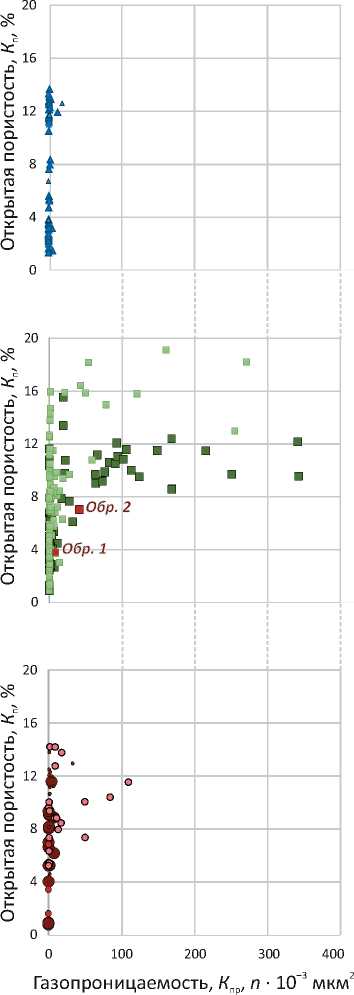

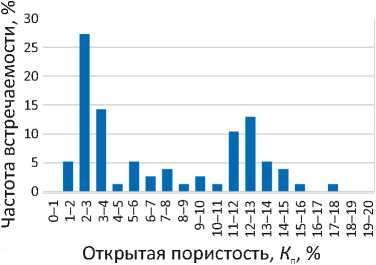

Петрофизические исследования керна

Измеренные значения пористости и проницаемости нижненепских пород изменяются в широком диапазоне — открытая пористость образцов варьирует от 0,5 до 19 % (в среднем 9 %), значения газо-

КОЛЛЕКТОРЫ НЕФТИ И ГАЗА

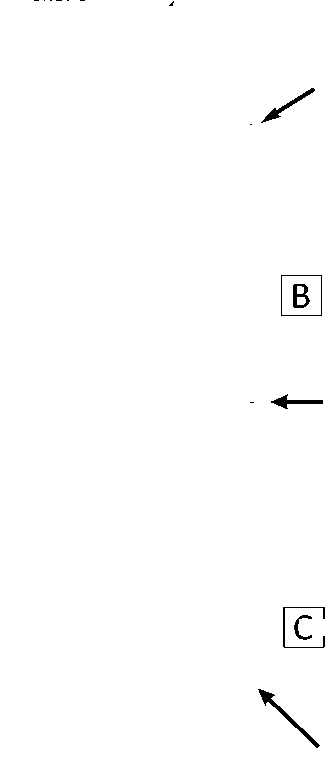

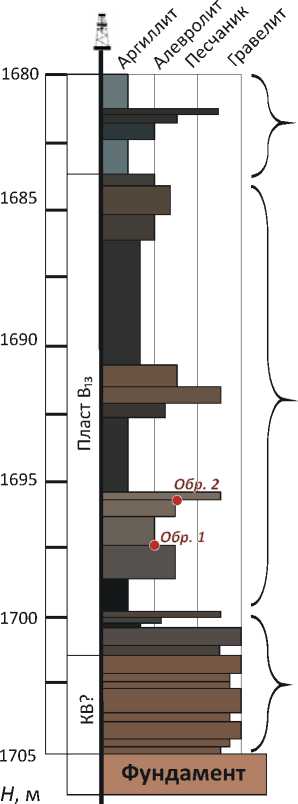

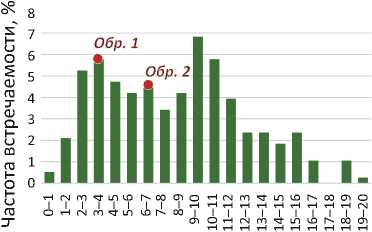

Рис. 1. Открытая пористость и газопроницаемость нижненепских пород в пределах выделенных циклопачек верхней (А), средней (B) и базальной (C) толщ

Fig. 1. Open porosity and gas permeability of Lower Nepa rocks within the identified cycle members in the upper (А), middle (B), and basal (C) sequences

A

C

Скв. 5

Открытая пористость, К , %

Открытая пористость, К , %

1 ▲ 2 ■ 3

О 5 6 • 7 • 8

Циклопачки ( 1 – 8 ): 1 — VIII, 2 — VII, 3 — VI, 4 — V, 5 — IV, 6 — III, 7 — II, 8 — I

Cycle members (1–8): 1 — VIII, 2 — VII, 3 — VI, 4 — V, 5 — IV, 6 — III, 7 — II, 8 — I проницаемости пород составляют от 0 до 0,4 мкм2 (в среднем 0,05 мкм2).

Результаты анализа значений пористости и проницаемости отдельно по выделенным циклопачкам и толщам свидетельствуют о лучших коллекторских свойствах пород циклопачек V–VI средней толщи, также высокие значения встречаются в гравелитах циклопачек II и IV базальных толщ (в разрезах скважин 1 и 3). Породы верхней толщи, несмотря на относительно пористую структуру, слабопроницаемы (рис. 1).

Наблюдается три группы образцов.

-

1. Первая группа образцов с наиболее высокими значениями пористости и проницаемости

-

2. Вторая группа образцов (см. рис. 1 А) — это средне-крупнозернистые, гравелитистые граувак-ковые песчаники циклопачек II и IV базальной толщи с ангидрит-карбонатным поровым цементом, с различным содержанием глинистого материала. Это плохо сортированные обломочные породы, зерна кварца в которых удлиненные, изометрич-ные, полуугловатые и полуокатанные. Открытая пористость варьирует от 0,5 до 16,5 % (среднее значение — 8 %, отклонения от среднего значения существенные). Газопроницаемость варьирует от 0 до 0,5 мкм2. Образцы с лучшими коллекторскими свойствами встречены в скважинах 1, 4, 5. Коллекторы в основном порового и трещинно-порового типов.

-

3. Третья группа образцов (см. рис. 1 C) — это средне-мелкозернистые аркозовые песчаники циклопачек VII и VIII верхней толщи с карбонатноглинистым поровым цементом. Песчаники хорошо сортированы, зерна кварца изометричные, с тонкими прерывистыми регенерационными каемками. Открытая пористость варьирует от 1,5 до 17 % (среднее значение — 7 %). Распределение данного параметра имеет бимодальный характер, это связано с размерностью зерен песчаников в составе двух циклопачек. Первый кластер (пористостью от 1 до 7 %) представлен образцами со значениями пористости образцов мелкозернистых песчаников, второй кластер (пористость от 7 до 18 %) — преимущественно среднезернистых. Газопроницаемость варьирует от 0 до 0,05 мкм2. Образцы с лучшими коллекторскими свойствами встречены в скв. 4. Коллекторы в основном порового типа.

(см. рис. 1 B) — это крупно- и среднезернистые ме-зомиктовые хорошо отсортированные песчаники циклопачек V и VI средней толщи. Содержание цемента в песчаных разностях не превышает 10 %. Цемент глинистый, карбонатный, реже ангидритовый или галитовый. Тип цемента — поровый. Открытая пористость, измеренная в лабораторных условиях, варьирует от 1 до 19 % (среднее значение — 8,5 %). Распределение данного параметра имеет бимодальный характер, выделяется два кластера. К первому кластеру относятся значения пористости образцов, в составе которых фиксируются значительные концентрации карбонатных и эвапоритовых минералов (по данным рентгенофазового анализа от 10 до 30 %) с открытой пористостью от 0 до 8 %. Ко второ- му кластеру относятся значения пористости образцов песчаников с меньшим содержанием карбонатных и эвапоритовых минералов (до 10 %) — от 8 до 20 %. Газопроницаемость варьирует от 0 до 1 мкм2. Образцы с лучшими коллекторскими свойствами встречены в скважинах 4 и 5. В скв. 3 трещиноватые породы заполнены галитом. Коллекторы в основном порового и трещинно-кавернозного типов.

Коллекторские свойства нижненепских пород дифференцированы как в разрезах скважин, так и латерально. В пределах одной циклопачки породы могут значительно отличаться от скважины к скважине, что связывается с различными обстановками накопления вендских пород и воздействием вторичных процессов преобразования пород. Образцы пористых и проницаемых пород встречены во всех частях исследуемого интервала, однако наиболее выдержаны значения преимущественно в среднезернистых песчаниках циклопачек V–VI.

Таким образом, в современном разрезе пласта песчаники с лучшими коллекторскими свойствами преимущественно сконцентрированы в песчаных пропластках и линзах средней толщи ниж-ненепской подсвиты (см. рис. 1 B), над прослоями сильнозасолоненных отложений.

В качестве потенциальных коллекторов могут рассматриваться высокопористые трещиноватые базальные гравелиты и песчаники, которые локально фиксируются в керне. Они составляют относительно маломощные, невыдержанные по свойствам слои и линзы.

Результаты компьютерной томографии

Для изучения внутреннего строения засоло-ненных образцов (коллекция содержит 35 образцов циклопачек III–VII скважин 1, 3-6) диаметром 30 и 10 мм применялся микротомограф Skyscan 1172.

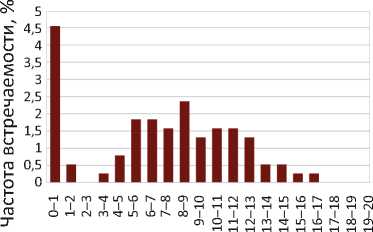

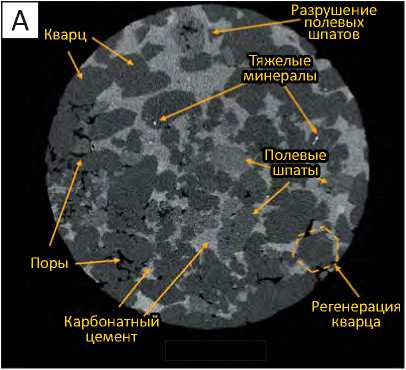

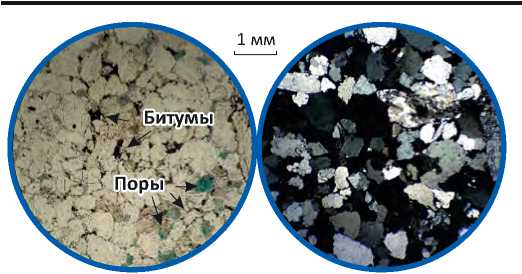

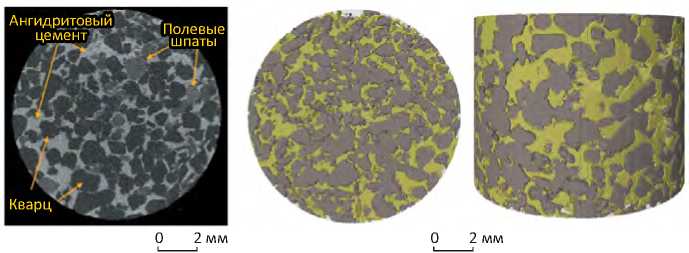

В качестве основных породообразующих компонентов песчаников выступают зерна кварца, полевых шпатов и обломки пород (рис. 2, 3). Эти составляющие хорошо распознаются и различаются между собой на томографических срезах. Среди них зерна кварца обладают наименьшими абсорбционными характеристиками, в то время как зерна полевых шпатов характеризуются слегка повышенной рентгеновской абсорбцией.

Абсорбционные характеристики обломков пород зависят от их состава. Наиболее высокими абсорбционными характеристиками обладают тяжелые минералы, такие как циркон, апатит, пирит. Благодаря высокому уровню рентгеновского поглощения карбонатный цемент идентифицируется на снимках на фоне обломочного каркаса песчаников и алевролитов. Однако отличить кальцит от доломита затруднительно, поэтому анализ данных томографической съемки образцов проводился совместно с результатами литологических исследований (см. рис. 2).

В образцах коллекции во всех выделенных циклопачках разреза отмечены признаки преобразованности вторичными процессами, одним из которых является коррозия зерен кварца. На рентгеноплотностных срезах корродированные зерна на границе с карбонатным цементом имеют неровные края (см. рис. 3). Также отмечается и обратный процесс — регенерация кварца. Часто данный процесс выделяется по косвенным признакам. В процессе регенерации водорастворенный кремнезем достраивает зерно кварца, придавая ему тем самым кристаллографически правильные очертания.

Следы вторичных преобразований часто наблюдаются в зернах полевых шпатов. Одним из таких процессов является разрушение зерен полевых шпатов за счет выщелачивания. Данный процесс находит свое отражение сначала в образовании «разрыхленных» зон в зерне, а затем и просто формируются внутризерновые поры (см. рис. 3). Такие поры внутри разрушенных зерен полевых шпатов увеличивают объем пустотного пространства песчаников.

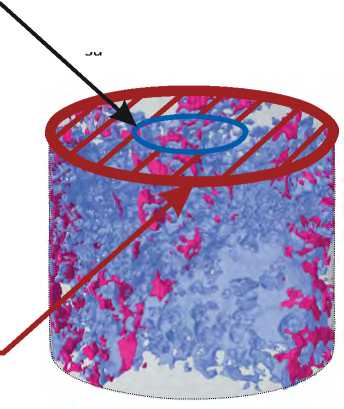

Детальная томографическая съемка образцов позволила построить 3D-модели распределения их минеральных компонент и пустотного пространства (рис. 4), которые дают представление о размещении пор и связующих каналов, трещин. Полученные численные значения позволяют провести

КОЛЛЕКТОРЫ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 2. Сопоставление фотографий керна, образцов-цилиндров и шлифов с результатами съемки компьютерной томографии (с элементами интерпретации)

Fig. 2. Comparison of core images, cylinder-shaped samples, and thin sections with the results of computed tomography imaging (with the elements of interpretation)

A

B

Для фильтрационноемкостных свойств

0,1

0,2

Образец

Для компьютерной томографии

В дневном свете

Образец

Рентгеноплотностная 3D-модель

Шлифы (прокрашенные)

5 мм

’РОДНЫМ

0,5 мм

0,2

L , см

В ультрафиолетовом излучении

A — фотографии керна, место отбора образца 3 (циклопачка VII, скв. 5); колонки керна представлены фрагментарно, более древние породы — левее, B — фотография цилиндров диаметром 30 и 10 мм для образца 3

A — core images, sampling site 3 (Cycle Member VII, well 5); core samples are presented by fragments, the older rocks are to the left, B — images of cylinders having a diameter of 30 and 10 mm, sample 3

Рис. 3. Рентгеноплотностные срезы 1 (A) и 2 (B) образца 2 (циклопачка V, скв. 5) диаметром 10 мм с результатами интерпретации1

Fig. 3. X-ray density slices 1 (A) and 2 (B) of sample No. 2 (Cycle Member V, well 5) D 10 mm, with the results of interpretation 1

2 мм

0 2 мм

статистический анализ пор, построить распределение пор по размеру, а также изучить морфологию порового пространства.

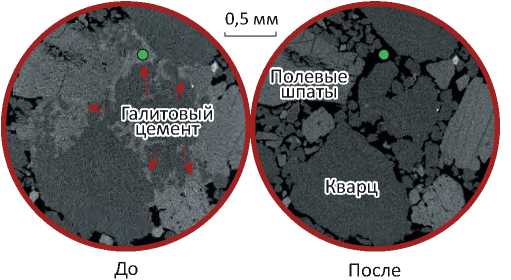

Определение полевых шпатов в песчаниках с галитовым цементом сопряжено с рядом трудностей. Галит и полевые шпаты, в силу своего минерального состава и плотности, имеют близкие свойства рентгеновской абсорбции. Поэтому на рентгеноплотностных срезах они имеют одинаковый светло-серый цвет. При визуальном анализе

OIL AND GAS RESERVOIRS

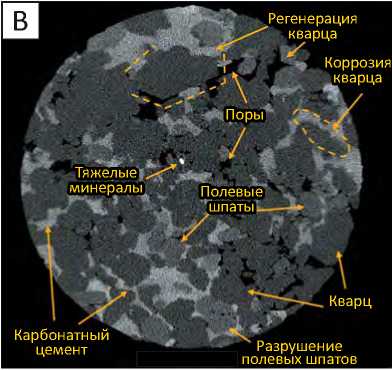

Рис. 4. Сопоставление фотографий шлифов и томографических срезов образца (циклопачка V, скв. 14) с 3D-моделью, рассчитанной по данным томографической съемки

Fig. 4. Comparison of thin section images and tomographic slices of a sample (Cycle Member V, well 14) with 3D model calculated using tomography data

Шлифы засолоненного песчаника

Прокрашенный, николи ll

Николи ×

Компьютерная томография до и после экстракции галита

3D-модель распределения пустотного пространства засолоненного образца

Минеральный состав образца

Кварц

Полевые шпаты

Карбонаты

Галит

Эффективная пористость галита ( 1 , 2 ): 1 — до экстракции (2,5 %), 2 — после экстракции (13 %); 3 — объем образца, заполненный другими компонентами; 4 — пора с галитовым цементом

Effective Porosity of halite (1, 2): 1 — before extraction (2.5 %), 2 — after extraction (13 %); 3 — sample volume filled with another components; 4 — pore with halite cement полевые шпаты диагностируются по характерной морфологии зерен, имеют ровные резкие границы и соизмеримы с другими обломочными компонентами породы. Галит, выступая в роли цемента, заполняет интерстиции между зернами и представлен в виде пятен различных форм с неровными извилистыми краями.

В силу сложности определения галитового цемента на срезах, было решено проводить томографическую съемку сильнозасолоненных образцов до и после экстракции галита методом водной вытяжки. Несмотря на слабый уровень развития негалитового (карбонатного и глинистого) цемента в песчаниках, нарушений целостности образца при растворении галита не произошло и повторные съемки компьютерной томографии проводились в идентичных условиях. На рис. 4 представлена 3D-модель пустотного пространства образца 2 (циклопачка V, скв. 5). При равном соотношении компонентов в составе модели — кварца, полевых шпатов, карбонатов, аутигенных и акцессорных минералов, объем освободившихся от галита пор увеличился более чем в 5 раз, с 2,5 до 13 %, что свидетельствует о том, что до засолонения эти породы обладали отличными коллекторскими свойствами.

Ангидрит и доломит, в сравнении с галитом и каркасными зернами в составе песчаников и алевролитов, обладают повышенными абсорбционными свойствами, что дает возможность однозначно идентифицировать их в образцах преимущественно циклопачки V. На рис. 5 представлено распределение ангидритового цемента в объеме образца песчаника циклопачки V скв. 5. Ангидрит почти полностью заполняет межзерновые поры, лишь часть пустотного пространства залечена другим (глинистым) цементом. Согласно расчетам, выполненным по методике компьютерной томографии, содержание ангидрита в исследованном образце песчаника составляет более 30 %.

КОЛЛЕКТОРЫ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 5. Рентгеноплотностной срез (A), срез 3D-модели образца 1 (циклопачка V, скв. 5) диаметром 10 мм с результатами интер-претации 1 (B) и минеральный состав образца (С)

Fig. 5. X-ray density slice (A), 3D model slice, sample No. 1 (Cycle Member V, well 5) D 10 mm, with the results of interpretation 1 (B) and mineral composition of the sample (С)

A

B

С

1 — ангидрит; 2 — кварц + полевые шпаты

1 — anhydrite; 2 — quartz + feldspar

Если отложения в верхней части разреза представлены трансгрессивными сильноглинизирован-ными мелкозернистыми песчаниками и алевролитами, то в основании пласта залегали, по всей видимости, породы с лучшими коллекторскими свойствами, высокопористые и проницаемые, местами заглинизированные, которые в дальнейшем были обширно засолонены и преобразованы. На это указывают результаты компьютерной томографии и измерения фильтрационно-емкостных свойств образцов до и после экстракции легкорастворимого галита. Проницаемость образцов после экстракции превышает 1 мкм2.

Таким образом, в современном разрезе подсвиты песчаники с лучшими коллекторскими свойствами встречаются преимущественно в песчаных трещиноватых и кавернозных породах пропластков и линз циклопачки V-VI средней толщи над прослоями сильнозасолоненных отложений. Потенциальными коллекторами также могут считаться высокопористые трещиноватые базальные гравелиты и песчаники, которые локально наблюдаются в керне, но они составляют маломощные, невыдержанные по свойствам линзы, залегающие совместно с толщами аргиллитов, алевролитов и сильнозасолонен-ными породами.

Палеогеографические реконструкции с учетом полученных результатов

Благодаря скважинам, пробуренным с непрерывным отбором керна нижненепских пород, появился обширный фактический материал, который лег в основу воссоздания условий нижненепского осадконакопления. Для прослеживания латеральной изменчивости фациальных рядов были привлечены результаты макроописания керна 12 скважин, расположенных на площади исследования. Допол- нительно по данным ГИС (гамма-каротаж) были выделены типовые каротажные кривые, опираясь на которые предполагался генезис отложений в скважинах с отсутствием или неполным описанием каменного материала [6]. При создании седиментационной модели учитывались ранее созданные модели формирования одновозрастных терригенных пластов для соседних месторождений.

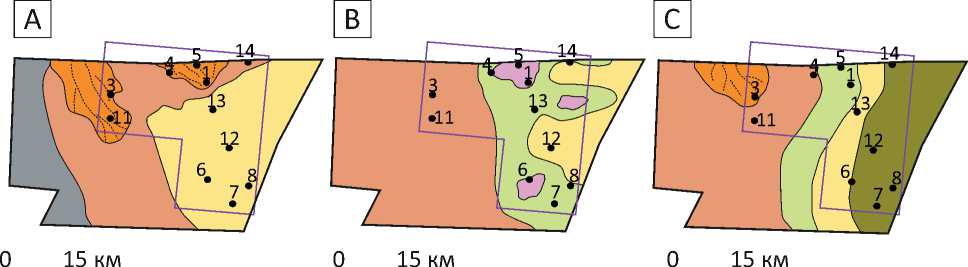

В процессе петрофизического моделирования при расчетах кубов акустической инверсии выяснилось, что глинизация и засолонение по-разному влияют на упругие свойства пород. При возрастании роли глинистого цемента в коллекторе наблюдается увеличение отношения скорости продольных волн к поперечным ( V p V . ), снижение скорости продольных волн ( V p ) и акустического импеданса ( V , • р). За-солонение приводит к сокращению отношения V J V s и увеличению скорости продольных волн и акустического импеданса [7]. Деление пород разного литологического состава в полях упругих свойств ( V J V ; — V j • р, V s • р — V p • р) позволяет локализовать зоны потенциально более и менее засолоненных отложений с использованием синхронной инверсии сейсмических данных. По результатам динамической интерпретации данных МОГТ-3D закартированы зоны развития лагунных фаций в межскважинном пространстве. Предполагается появление небольших (изометричных, размером 1–2 км) солеродных лагун в эпоху кратковременной морской трансгрессии в вендское время, которые заполняли локальные структурные депрессии. С учетом полученных результатов, в интервале средней толщи подсвиты можно предположить несколько таких зон изолированных лагун, сформировавшихся в районе скважин 1,4-6. Также по аналогии с выделенными зонами скважин, которые характеризуются аномально высокими значениями акустического импеданса,

Рис. 6. Схемы распределения обстановок осадконакопления нижненепских отложений на площади исследования [6]

Fig. 6. Schemes of Lower Nepa depositional setting position in the study area [6]

Этапы: A — ранний, B — средний, C — поздний.

-

1 — площадь исследования; 2 — зона отсутствия отложений нижненепской подсвиты; отложения ( 3 – 8 ): 3 — смеша-но-песчано-глинистые межприливной зоны, 4 — временных потоков (конус выноса) с возможными направлениями палеопотоков, 5 — песчаные верхней части подприливной зоны, 6 — песчано-алевроглинистые терригенной себхи (изолированные участки лагуны), 7 — песчано-алевроглинистые лагунной отмели, 8 — песчано-алевроглинистые нижней части подприливной зоны; 9 — скважины глубокого бурения

Stages: A — early, B — middle, C — late.

-

1 — study area; 2 — zone of absence of Lower Nepa deposits; deposits ( 3 – 8 ): 3 — mixed sandy-argillaceous, mesolittoral zone, 4 — short-term flow (fan) with possible directions of paleo-flows, 5 — sandy, upper part, sublittoral, 6 — sand-siltstone-argillaceous, terrigenous sebkha (isolated areas of a lagoon), 7 — sand-siltstone-argillaceous, lagoon shallows, 8 — sandsiltstone-argillaceous, lower part of part of sublittoral; 9 — deep wells

можно предположить еще одну область развития древних эвапоритов — на 10 км восточнее скв. 13.

На рис. 6 представлены схемы распределения обстановок осадконакопления для нижненепских отложений, сформированные проектной группой исследователей ООО «Газпромнефть НТЦ» [6] и скорректированные с учетом текущих результатов исследований.

Выводы

На образцах разнозернистого песчаника и алевролита выполнены измерения пористости и проницаемости. Общая пористость этих пород варьирует от 0,5 до 19 % со средним значением 9 %, отклонения от среднего значения существенные.

В приподошвенных базальных гравелитах и крупнозернистых песчаниках встречены как максимальные значения — 19 %, так и минимальные, с пористостью 1 %, в сильнозаглинизированных образцах. В образцах средней толщи подсвиты, относительно однородных засолоненных породах, общая пористость варьирует в интервале значений от 1 до 19 %. В линзах сильноангидритизированных и доломитизированных отложений в нижней части толщи зафиксирована преимущественно низкая пористость, до 5 %. Однако есть образцы плотных пород, где трещины не залечены и образуют разветвленную систему. В образцах верхней толщи, представленных преимущественно мелкозернистыми относительно слабозасолоненными песчаниками, общая пористость изменяется от 1,5 до 17 %. При-кровельные мелкозернистые песчаники и алевролиты обладают преимущественно низкой проницаемостью и пористостью (от 1 до 6 %).

Проницаемость пород сильно изменчива и по разрезу скважины, и по латерали. В имеющейся коллекции образцов она изменяется в пределах 0–1 мкм2. Наиболее проницаемые нижненепские породы представлены средне- и мелкозернистыми песчаниками средней толщи циклопачек V–VI (газопроницаемость 0,05–0,4 мкм2).

Верхняя часть разреза нижненепской подсвиты сложена преимущественно заглинизированными песчаниками и алевролитами. Результаты анализа томографической съемки образцов и замеров их фильтрационно-емкостных свойств до и после экстракции легкорастворимого галита указывают на то, что в нижней части подсвиты залегали, по всей видимости, высокопористые и проницаемые породы, засолоненные галитом в дальнейшем. При равном соотношении компонентов модели (кварца, полевого штата, карбонатов, аутигенных и акцессорных минералов) объем освободившихся от галита пор увеличился более чем в 5 раз — с 2,5 до 13 %. Причем их расчетная связанность в модели позволяет утверждать о потенциально высокой проницаемости. Таким образом, до момента засолонения эти породы являлись отличным коллектором.

КОЛЛЕКТОРЫ НЕФТИ И ГАЗА

В современном разрезе пласта песчаники с лучшими коллекторскими свойствами преимущественно встречаются в песчаных пропластках и линзах средней части пласта над прослоями силь-нозасолоненных отложений. В качестве потенциальных коллекторов могут рассматриваться высокопористые трещиноватые базальные гравелиты и песчаники, которые локально наблюдаются в керне, но они составляют маломощные, невыдержанные по свойствам слои и линзы, залегающие совместно с толщами аргиллитов, алевролитов и сильнозасо-лоненными породами.

Результаты проведенных исследований позволяют уточнить представление о геологическом строении и обстановках осадконакопления ниж-ненепских толщ и предположить наличие локальных солеродных лагун, заполнивших локальные структурные депрессии на площади исследования в вендское время.

Список литературы Коллекторские свойства и обстановки накопления нижневендских песчаников на юго-западном склоне Непского свода (Восточная Сибирь)

- Воробьев В.С., Чеканов И.В., Клиновая Я.С. Модель распространения терригенных коллекторов и засолоненных песчано-гравелитистых отложений в пределах месторождений центральной части Непского свода // Геология нефти и газа. - 2017. - № 3. - С. 47-60. EDN: ZGPGCP

- Балагуров М.Д. Литологический состав и обстановки накопления нижневендских отложений на юго-западном склоне Непского свода (Восточная Сибирь) // Геология нефти и газа. - 2022. - № 5. - С. 51-61. DOI: 10.31087/0016-7894-2022-5-51-61 EDN: KBTQOK

- Анциферов А.С. Метаморфизм рассолов и засолонение коллекторов нефти и газа в Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции // Геология и геофизика. - 2003. - № 6. - С. 499-510.

- Шемин Г.Г. Геология и перспективы нефтегазоносности венда и нижнего кембрия центральных районов Сибирской платформы (Непско-Ботуобинская, Байкитская антеклизы и Катангская седловина). - Новосибирск: СО РАН, 2007. - 467 с. EDN: QKHHUT

- Воробьев В.С., Клиновая Я.С. Причины засолонения терригенных пород в пределах Верхнечонского месторождения (Восточная Сибирь) // Газовая промышленность. - 2017. - № 4. - С. 36-43. EDN: YKMIOB

- Туровская Е.М. Комплексный подход к созданию адаптированной седиментационной модели продуктивных терригенных пластов северо-западной части Непского свода // ГеоБайкал-2014: сб. тезисов конф. (Иркутск, 18-22 августа 2014 г.). - 2014.

- Балагуров М.Д. Характеристика зон засолонения коллекторов терригенных отложений Непского свода Восточной Сибири // Нефтяное хозяйство. - 2020. - № 2. - С. 18-21. DOI: 10.24887/0028-2448-2020-2-18-21 EDN: EJILVJ